中国民间剪纸造型在油画创作中的运用初探

2021-01-16吴建宏

吴建宏

摘要:民间美术所蕴含的造型原理、审美意趣以及视觉张力,为绘画艺术提供源源不断的养分。剪纸作为民间美术的重要组成部分,其对绘画的作用不言而喻,尤其对“舶来品”油画艺术的中国化转型起着较为关键的作用。本文围绕我国油画创作中的剪纸造型元素展开论述,分析油画创作中剪纸造型的运用及其理念。

关键词:剪纸;油画;造型;民间美术

一、剪纸的造型和寓意

中国剪纸的起源可以追溯至两汉时期,至南北朝成熟,清朝中期之后由于世俗生活的丰富,应用价值不断凸显,逐渐发展为一项较普遍的美术活动,绵延至今。传统剪纸多在乡间传播,工具以剪刀为主,兼有镂刻、撕切等手法。出自农家妇女之手的剪纸浑朴天然,手法细腻,主题鲜明。改革开放以来,随着民间美术掀起的热潮,剪纸开始进入城市。基于市民情趣、文艺喜好和生活装饰的需要,批量化机器刻制成为主流,风格转向精巧细腻,剪纸艺人也就不再限定于妇女群体。然而,随着时代变迁,生活方式和审美发生变化,传统民间艺术渐渐不能适应新的需求,现代新型剪纸艺术应运而生,与油画创作产生了视觉形式的碰撞与共鸣。

剪纸是具有独特风格的民间艺术,以手工刻制而成,再点染以明快鲜丽的色彩,劳动人民把它作为年节的装饰。传统窗花所表现的内容,主要有戏剧人物、花卉、奇珍异兽以及一些美好事物的谐音文字,充溢着快乐、健康和热爱生活的情感,也激发着其他美术家的创作灵感。剪纸艺术的作者大多是不知名的农村妇女,绘画、雕刻、染色均亲自操作,农耕之余,节庆时令,她们通过勤劳灵巧的双手,将广大人民群众最真实、最质朴、最单纯的情感以及对未来美好生活的期盼表现在手工作品上。因此,剪纸能反映艺术与劳动人民密不可分的联系,也因此有着永不衰竭的生命力。在漫长的时间沉淀后,无数不知名作者创作出大量优秀的剪纸作品,新的造型样式和审美趣味为绘画艺术创作提供了借鉴。

传统民间审美意识与时代背景、文化观念有脱不开的联系,三者互相渗透,呈现对“真善美”的渴望。“善”有吉祥如意、幸福美满的寓意,并承载着社会价值观。在儒家思想里,“善”是万物起源,“美”与“善”的高度統一映衬出传统文化的生命观和价值观。中国剪纸高度遵守儒家思想的理念和准则,重视人伦和社会教化,这种审美内涵反映了中国传统文化对道德的重视。在剪纸题材的选择上,剪纸作品多寄托作者的美好愿望,共同构筑民间吉祥文化的底色。这些寓意、象征、符号的表现手法形成中国民间艺术的造型语言和视觉特征。简而言之,剪纸是一种精神寄托,是劳动人民表达感情的产物,其精神主旨同其他绘画门类具有高度的一致性,同油画艺术创新和融入中国精神的趋势相吻合。

二、剪纸语言与油画造型的关系

传统民间剪纸的造型语言具有装饰性、空间感、叠加式等特征,这些手法同古典主义油画有着本质的区别。但在西方印象主义风潮之后,西方油画在向东方艺术、原始艺术的学习中逐渐与东方艺术形成共鸣,根植于劳动人民内心的精神世界,通过不同的艺术语言得以释放,油画创作开始借鉴原始艺术、民间造型元素,丰富自身的造型语言和表现手法,从而同新兴的以摄影为代表的机器复制艺术拉开距离。此外,随着油画向日本、中国的传播,古典油画技法和造型理念不断吸收新的养分,在适应中国艺术土壤和时代需求的过程中,借助平面装饰手法的兴起拉近了油画与剪纸艺术的距离。

分析剪纸艺术的造型手法可以梳理其同油画之间的关联。传统民间剪纸一般有五种造型手法:(1)夸张装饰手法。我国民间剪纸具有简单、开放和大胆的特点。民间剪纸在表现时也采用了夸张和装饰的手法,通过打破时间和空间的约束,使不同季节、不同视觉特征的各种形象结合在一起,以获得充满童趣的作品。(2)多维空间形态。剪纸作品的创作者分解和重构作品的空间特征和艺术形态,在平面设计中体现立体感,他们通过对公用轮廓线的观察,发现共同轮廓线分属于彼此两个不同的形象,在视觉上有时属“彼”,有时属“此”,打破西方绘画的透视空间,通过点、线、面之间的切换,呈现复杂的空间关系,这种不固定的归属感使共用线在视觉上发生很大变化,从而呈现出平面基础上的空间叠加关系和多维度形态。(3)适形构图。剪纸的适形饱满突出了完整、精致、统一的构图,创作者巧用物象之间的形体结构关系,使形象在一定的形状空间内随着形体本身而改变。适形构图非常注重画面的完整性,并强调线条的流畅,充分体现饱满的风格,从而形成了剪纸艺术独特的形式美。剪纸艺人把对象塑造得饱满、圆浑,使构图更丰富,作品内容更完整,也恰好体现了中国传统美学中所强调的主客体合一。(4)重复叠加。剪纸作品因其特性而格外注重对称。创作者将纸张一次或多次折叠后裁剪、镂刻,展开叠加后的纸张,最终得到连续的、重复的、具有对称美的图案,具有二方连续、四方连续的特征。这样的技巧不仅简化操作,也便于复制,提升了产出效率和审美趣味。(5)虚实结合。剪纸分为阴刻与阳刻,阴阳的造型组合有着“刻不落,剪不断”的特性,创作者通常先做图像的外轮廓,再精细雕刻内部,以藕断丝连的正负关系形成具有叙事和装饰双重作用的作品,不经意的镂空使剪纸平面形成特定的虚实关系,加强了观者对空间和平面的感知。以库淑兰为代表的剪纸艺术家结合民间绘画,通过色彩的植入丰富了剪纸的艺术语言,得到了联合国教科文组织的认可。

三、国内外油画家对剪纸艺术造型的借鉴

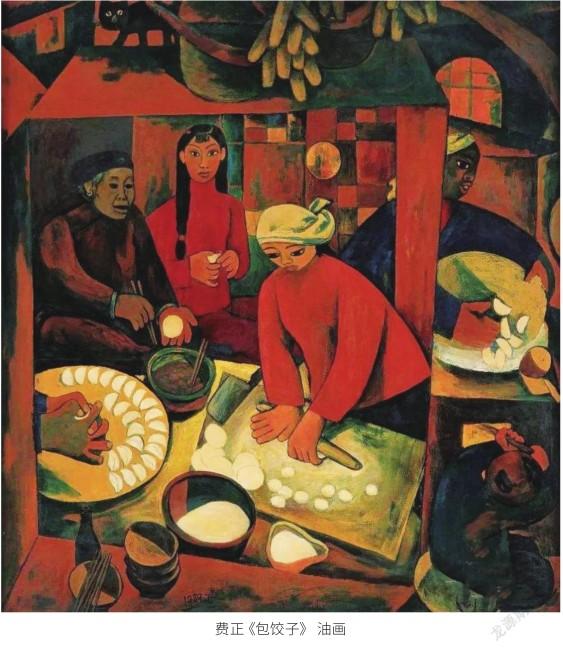

借鉴传统民间美术的中国油画家代表当属顾黎明,他的创作灵感来自我国的传统民间艺术,在他的油画作品中能看到民间剪纸和传统木版年画的影子。顾黎明将剪纸、油画转换成荒诞俏皮的形态,从社会生活中汲取传统元素,熟练应用在作品中。在颜色选择上,他摒弃了高对比度的颜色,转而选择对比度弱的灰色调,在色彩逻辑上保持高度统一,增强了画面的厚重感。灰色调的剪纸艺术,其灵感来源于对线条的特殊处理和强调。画家采用木炭条勾勒线条,在色彩的覆盖下若隐若现,使人从中感知艺术的空灵。传统年画制作过程中的镂板、错版、套色启发了艺术家,图形和色彩分离的错觉,在有序与无序、控制与失控、写实与写意之间给观者带来一种似是而非的感触。另外,画家费正的油画作品《元宵夜》《包饺子》等,也充分利用了剪纸艺术的特点,将人物的塑造与剪纸艺术相结合;吕胜中、段正渠、郭庆丰等油画家吸纳了剪纸艺术元素,形成了特定的创作风格。

劳动者强烈的自我意识,形成了重主观意念的艺术风格,剪纸艺术中生动活泼的形象给人以天真淳朴的感受。西方油画家毕加索就善于运用简单的物体组合在平面化的空间形成多维的装饰感,其版画作品《格尔尼卡》便充分体现出这一风格。毕加索运用立体分割的方法,揭露纳粹政权对西班牙小镇格尔尼卡无辜平民的轰炸暴行,以作品控诉战争带给人类的深重灾难,反映人们对和平的渴求。毕加索以半写实、立体式、寓意化及象征性的形象,刻画法西斯暴行的复杂场面。画面所呈现的几何人物采用线条和块面的组合,类似剪纸艺术的虚实结合、适形构图等形式语言。

毕加索的绘画与中国剪纸的异曲同工之妙还体现在其代表作《亚威农少女》中,这幅画彻底否定了自文艺复兴以来写实为主的传统绘画。毕加索抛弃了写生,将人体以各种几何化平面进行组合。同时,他摒弃了空间透视中近大远小的观念,将立体转化为平面。这幅作品既有塞尚的影子,又反映了非洲雕塑及东方艺术对画家的影响。可以说,《亚威农少女》是世界艺术史上跨文化现象的典型案例。

與毕加索的象征性手法相呼应,民间剪纸则是通过特定形象及其形象间的组合反映深刻的内涵,如剪纸艺术中颇为常见的鱼、莲、胖小孩等形象以及鱼戏莲、鱼穿莲、莲生子内容组合。民间剪纸艺术家对事物不同角度的认识和思维方法确立了“以形写神”“以神化形”的基本特征。其外部形象已不再是模仿参照物,而是作者联想的实体化,为油画等姊妹艺术提供灵感和养分。

四、油画创作对剪纸艺术的借鉴

剪纸艺术多用于室内装饰,表现上较夸张,既有内容简单且粗犷,又有线条清晰、轮廓优美、主题欢快等优点。中国油画中有装饰元素的创作往往侧重于表达主观感受,注重在现实基础上融入夸张、幻想、虚构的元素。同时,大量以传统剪纸为元素的装饰纹样如锯齿纹、月牙纹、水滴纹、柳叶纹、云纹、波浪纹、太阳纹、三角纹等被运用于风景写生。在油画静物作品中,利用剪纸的方法将物象简化,并将其特点放大,点、线、面的关系组合逐渐从具象转换为抽象,令静物作品更具装饰美感,消解了古典主义油画的沉重感和严肃性。

中国剪纸凭借其独有的风格和丰富的内涵,与传统艺术、舶来艺术和现代设计均能产生形式语言的重叠。越来越多的国内外艺术家通过对剪纸元素的借鉴进行艺术创作,让中国传统剪纸艺术站上国际舞台,也让世界看到中国民间艺术的价值。未来,在复兴传统文化、振兴传统工艺、保护非物质文化遗产等的指导下,油画家们将在创作中大力发扬剪纸艺术,在西方油画中融入中国文化,助力社会主义文化的发展。

参考文献

[1]文为群.库淑兰:剪花娘子传奇[M].长沙:湖南美术出版社,2003.

[2]李超.中国现代油画史[M].上海:上海书画出版社,2007.

[3]吕胜中.中国民间剪纸(上)[M].长沙:湖南美术出版社,1999.

[4]吕胜中.造型原本·看卷[M].北京:北京大学出版社,2009.

[5]邹跃进.新中国美术史1949—2000[M].长沙:湖南美术出版社,2002.

[6]颜新元.中国当代“新民间”艺术[M].南昌:江西美术出版社,2008.