脊髓损伤伴二便障碍患者运用盆底康复治疗技术的临床疗效

2021-01-14马信阙榕彩谢雪萍

马信,阙榕彩,谢雪萍

龙岩市第二医院 (福建龙岩 364000)

脊髓损伤是指人体在受到交通事故、高处坠落等意外突发事件后,造成的脊髓损伤症状。脊髓损伤会引起相应的神经节段运动、感觉及括约肌功能障碍,诱发相应的病理改变[1]。二便障碍是脊髓损伤后的常见并发症,可能是肠道中枢神经支配能力以及感觉运动障碍,导致结肠活动和肛门直肠活动紊乱,肛门括约肌失去自主控制,从而出现便秘、大便失禁等并发症;同时,由于排尿神经控制环路被破坏,逼尿肌、尿道括约肌等控制反射功能下降,导致排尿障碍[2-3]。因此,选用一种合理、有效的治疗措施十分重要。盆底康复治疗技术通过电或工具对盆底肌进行刺激,能促使脊髓神经兴奋,从而改善机体器官功能[4]。本研究主要分析脊髓损伤伴二便障碍患者运用盆底康复治疗技术的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月至2019年12月龙岩市第二医院收治的65例脊髓损伤伴二便障碍患者作为研究对象,按随机数字表法分为对照组(30例)和试验组(35例)。对照组男18例,女12例;年龄24~65岁,平均(39.05±5.82)岁;脊髓完全性损伤8例,脊髓不完全损伤22例。试验组男21例,女14例;年龄24~65岁,平均(40.12±5.90)岁;脊髓完全性损伤10例,脊髓不完全损伤25例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准。

纳入标准:符合脊髓损伤[5]的相关标准;伴有排尿功能障碍,如尿潴留,或合并部分溢出性尿失禁;伴排便障碍,即便秘或大便失禁;已签署知情同意书。排除标准:伴有精神障碍、认知异常;脊髓损伤前已合并二便障碍;研究期间退出。

1.2 方法

对照组采用常规康复干预治疗,包括运动疗法、行为干预等处理。即叮嘱患者定时定量喝水,规定排尿、排便时间,对患者行常规间歇性导尿,并训练膀胱功能,用手按摩膀胱部位3~5 min,或向脐下深按压3 cm,逐渐滚动至耻骨,以促使尿液排出;训练患者自行肛门练习,即四指并拢或手握拳,向内按压肛门,或有节律地弹拨肛周,促进肛门外括约肌地收缩、扩张,并行臀部抬高、缩肛、提肛;指导患者深吸气,下腹部用力排便;采用针灸针刺长强穴、会阴穴、八髎穴,配合会阳穴、关元穴、膀胱俞穴等穴位,20 min/次,1次 /d,每周治疗5 d,连续治疗8周。

试验组在对照组基础上采用盆底康复治疗技术。(1)采用Urostym 型生物反馈电刺激盆底治疗仪(加拿大Lraboie 公司),未婚患者取侧卧位,已婚患者取仰卧位,操作者在治疗棒上涂抹适量导电膏,将其插入患者直肠,已婚女性可插入阴道,连接电源,刺激盆底肌肉,以患者的最大耐受为宜。设置电刺激频率为10~40 Hz,脉宽为200~220 μs,30 min/次,1次/d,每周治疗6 d,连续治疗4周。(2)盆底功能训练,即指导患者取仰卧位,屈膝屈髋,行肛门收缩、放松,重复10次为1组,共3组,连续干预8周。

患者每治疗2周行拔出导尿管试验,若能自行排尿,可使用纸尿片或外用型尿袋。

1.3 临床评价

于治疗8周后评价患者恢复情况。(1)比较两组排尿功能,由专人记录平均导尿时间,测定患者尿流动力学,准确记录患者的膀胱残余尿量(residual urine volume,RUV)、最大膀胱容量(maximum bladder capacity,MBC)、最大尿流率(maxflowrate,MFR)以及平均尿流率(average flow rate,AFR);(2)比较两组大便控制情况,采用Barthel 指数计分法计算,总分10分,无便意,排便不定时为0分;无便意,可定时排便为4分;有便意,排便不定时为5分;有便意,可完全控制为10分。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组平均导尿时间比较

试验组平均导尿时间为(16.67±3.51)d,短于对照组平均导尿时间(24.89±4.72)d,差异有统计学意义(t=8.036,P=0.003)。

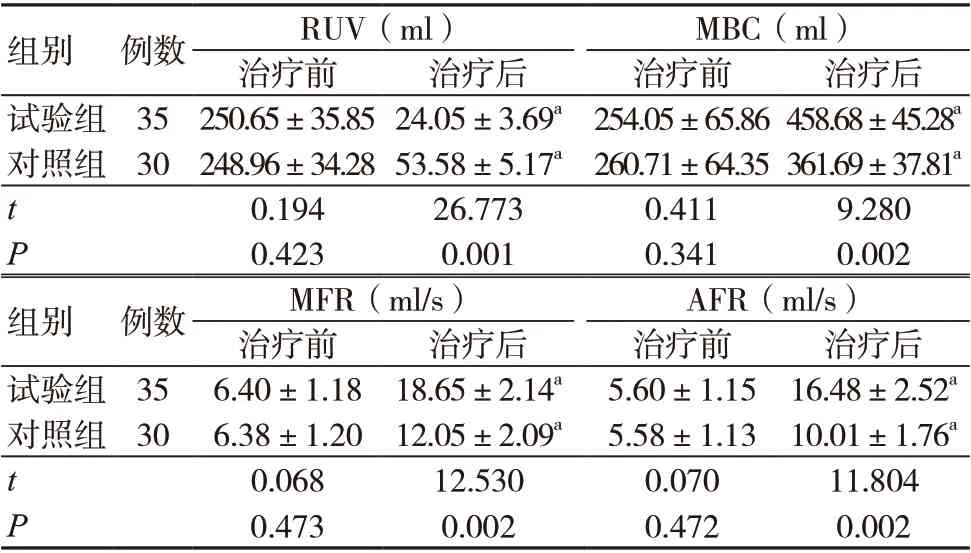

2.2 两组排尿功能比较

治疗前,两组排尿功能各指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组排尿功能各指标均优于治疗前,且试验组优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组排尿功能比较(±s)

表1 两组排尿功能比较(±s)

注:与同组治疗前比较,aP<0.05;RUV 为膀胱残余尿量,MBC 为最大膀胱容量,MFR 为最大尿流率,AFR 为平均尿流率

组别 例数 RUV(ml) MBC(ml)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组 35 250.65±35.85 24.05±3.69a 254.05±65.86 458.68±45.28a对照组 30 248.96±34.28 53.58±5.17a 260.71±64.35 361.69±37.81a t 0.194 26.773 0.411 9.280 P 0.423 0.001 0.341 0.002组别 例数 MFR(ml/s) AFR(ml/s)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组 35 6.40±1.18 18.65±2.14a 5.60±1.15 16.48±2.52a对照组 30 6.38±1.20 12.05±2.09a 5.58±1.13 10.01±1.76a t 0.068 12.530 0.070 11.804 P 0.473 0.002 0.472 0.002

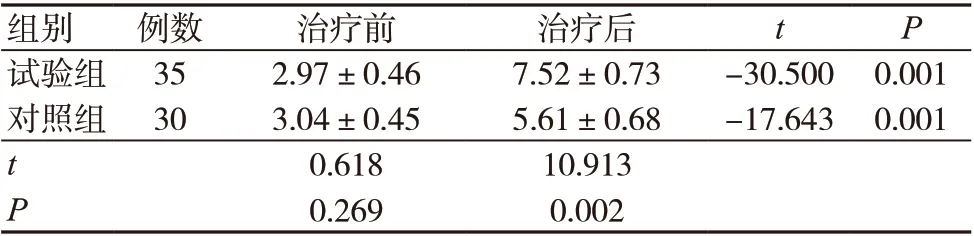

2.3 两组大便控制情况比较

治疗前,两组大便控制评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组大便控制评分均高于治疗前,且试验组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组大便控制情况比较(分,±s)

表2 两组大便控制情况比较(分,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后 t P试验组 35 2.97±0.46 7.52±0.73 -30.500 0.001对照组 30 3.04±0.45 5.61±0.68 -17.643 0.001 t 0.618 10.913 P 0.269 0.002

3 讨论

脊髓损伤为高致残性、低恢复性疾病。随着交通事业、建筑事业的发展,脊髓损伤的发病率明显上升,不仅损害了患者的身心健康,还加重了经济负担。二便障碍即膀胱、直肠功能障碍,如逼尿肌、括约肌动力性障碍,是脊髓损伤患者常见的并发症。排便由内外括约肌、盆底肌以及肛管等控制。脊髓损伤后,引起肛门内外括约肌控制功能障碍,导致直肠排便反射消失,从而造成排便障碍;同时,由于控制排尿的中枢神经或周围神经受损,逼尿肌反射功能亢进以及尿道外括约肌功能松弛等,导致排尿障碍[6-8]。目前,临床治疗脊髓损伤合并二便障碍患者,多采用针灸、导尿、训练规律排便等方法,以促使排尿、排便功能的恢复。但该方法均缺乏特异性,对排便、排尿功能的作用欠佳。盆底康复治疗技术操作简单,仅需将导电探头插入直肠或阴道内,操作简单方便;无需切开膀胱或括约肌,操作安全、无创,患者更容易接受;技术成本低,且能促进脊髓干细胞的增殖及分化,有利于修复受损的神经组织,促使机体功能的恢复;并指导盆底功能训练,要求做肛门收缩、放松,可提高膀胱、尿道括约肌的收缩能力。

本研究结果显示,试验组平均导尿时间短于对照组,治疗后排尿功能高于对照组,大便控制程度高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。表明采用盆底康复治疗技术治疗脊髓损伤伴二便障碍患者,可增强其大脑皮层与盆底肌活动之间的联系,提高尿道外括约肌以及肛门的收缩能力,以此改善患者排便、排尿功能。其原因为,盆底康复治疗技术采用盆底肌电生物反馈疗法,是利用低频电流刺激盆底肌群进行规律地收缩,从而恢复盆底肌正常的收缩功能;可使对骶髓逼尿肌核神经元的兴奋性下降,增强该部位神经元对下行传导的接收能力,以此恢复神经元的作用,改善逼尿肌的正常收缩功能;还可提高脊髓神经元的兴奋性,增强提肛肌的收缩能力,恢复括约肌正常的收缩功能;同时指导患者做肛门收缩、放松训练,可进一步提高膀胱、尿道括约肌等的收缩能力,增强扩尿能力,恢复膀胱的正常容量;对直肠壁感受器的刺激可传导至脊髓骶段的中枢功能,以促进排便功能恢复[9-10]。

综上所述,脊髓损伤伴二便障碍患者运用盆底康复治疗技术的临床疗效显著,能有效促进患者排尿、排便功能的恢复。