从关陇到河陇:西晋陇西郡(国) 变迁及背景、原因考察

2021-01-13司豪强

□司豪强

学界对陇西郡及相关研究各有侧重,但对西晋一朝陇西郡的建置情况尚缺乏专门研究。西晋国祚虽短,却是陇西郡沿革史上一个承上启下的重要时期。西晋朝廷的衰微,北方进入漫长又混乱的十六国北朝时期,原本相对稳定的陇西郡(国)地区①进入政区变动的频繁期。故有必要对处于过渡时期的西晋陇西郡(国)建置沿革情况进行仔细梳理。

一、陇西国时期(265—296)

陇西置郡始于战国秦国[1]28-31。两汉魏晋沿置,其政区辖境多有变迁。曹魏陇西郡据考当至少有七县之地:襄武、首阳、临洮、狄道、河关、枹罕、氐道[2]408-410,西晋陇西郡(国)便在此基础上进行调整。西晋陇西郡最初隶属雍州,司马炎即位不久,便“封诸王以郡为国”[3]414,“(泰始元年)封……皇从叔父……泰为陇西王”[3]52。故泰始元年(265)陇西便变郡为国。根据《晋书·地理志》(以下简称《晋志》)的记载,陇西统四县:襄武、首阳、临洮、狄道[3]435。但《宋书·州郡三》有载:“河关令,前汉属金城,后汉、《晋太康地志》属陇西。”[4]1157又《晋志》:“惠帝分陇西之狄道、临洮、河关,又立……六县,合九县置狄道郡。”[3]436此二条史料皆证西晋陇西当有河关县[5]106,即陇西国统五县。《晋志》或是遗漏了河关县的资料,才会出现“统县四”的记载。

到泰始五年(269),晋武帝置秦州,“分陇右五郡及凉州金城、梁州阴平并七郡为秦州”[4]1154。陇西国作为雍州陇右五郡之一,改属秦州。到武帝太康三年(282),“罢秦州,并雍州”[3]435,陇西国又改隶雍州。陇西国初由国相掌管负责政事,相当于郡太守。太康十年(289),“改诸王国相为内史”[3]79,“以内史掌太守之任”[3]746。

惠帝元康年间,存在了30余年的陇西国随着司马泰改封高密而废国。《晋书·司马泰传》载:“玮既诛,乃以泰录尚书事,迁太尉,守尚书令,改封高密王,邑万户。”[3]1094-1095然《晋书·惠帝纪》云:“(元康九年)六月,太尉、陇西王泰薨。”[3]95可见《晋书·司马泰传》与《晋书·惠帝纪》的记载出现抵牾,前者记载了司马泰改封高密王之事,后者却记载司马泰死时仍为陇西王。司马光《通鉴考异》以为是“纪误”[6]2674。此说当是②。另据《晋书·司马泰传》的记载,其改封高密时间当在“守尚书令”之后。《晋书·惠帝纪》:“(元康)六年春正月……太尉、陇西王泰为尚书令。”[3]93《资治通鉴》(以下简称《通鉴》)亦将司马泰“徙封高密王”系于晋惠帝元康六年(296)正月[6]2615。故可证元康六年正月,司马泰改封高密,陇西废国复郡③。

二、陇西、狄道二郡并立时期(297—305)

秦州于“惠帝元康七年(297)复立”[4]1154,陇西郡复归秦州。与此同时,陇西郡析置狄道郡,陇西郡(国)进入陇西、狄道二郡并立时期。

(一)狄道郡与枹罕护军

关于狄道郡的设置,《晋志》仅言“惠帝分陇西之狄道、临洮、河关,又立洮阳、遂平、武街、始兴、第五、真仇六县,合九县置狄道郡,属秦州”[3]436,却未交代狄道置郡的具体时间及原因。然既置狄道郡属秦州,则狄道郡当于元康七年(297年,秦州复置之年)或之后设置。亦是在元康年间,“晋惠帝立枹罕护军”[7]988,“居于狄道县”[8]2968,枹罕护军很可能与秦州、狄道郡同时于元康七年设置。考察元康七年前后也恰逢关陇地区经历动荡。

自东汉以降关中数次接纳外族内迁,到西晋时氐、羌等异族势力已给关中汉族统治带来极大压力与威胁,江统《徙戎论》便提到“且关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半”[3]1533的境况。到惠帝元康年间(291—299),贾后一党在经历数次政变后暂时控制了西晋朝廷。赵王司马伦则以征西将军统御关中,重用孙秀,却因治理不当,“刑赏失中”,激化了关中地区的民族矛盾,致使“氐羌反叛”[3]1598。晋廷虽将司马伦征还京师,以梁王司马彤代之,但氐羌叛乱却仍持续了两年有余。《晋书·惠帝纪》记载:“(元康六年五月)匈奴郝散弟度元帅冯翊、北地马兰羌、卢水胡反,攻北地……冯翊太守欧阳建与度元战……秋八月……秦雍氐、羌悉叛,推氐帅齐万年僭号称帝,围泾阳……九年春正月,左积弩将军孟观伐氐,战于中亭,大破之,获齐万年。”[3]94-95又据《华阳国志·大同志》:“(元康六年)关中氐及马兰羌反,寇天水、略阳、扶风、始平、武都、阴平。”[9]616不难发现,郝、齐二人领导的叛乱,参与民族除氐羌外,还有匈奴、卢水胡等,其主要活动区域为关中诸郡。但“秦雍氐、羌悉叛” 表明,战争不仅影响雍州,也波及陇右秦州故地(时秦州已废)。天水、略阳、武都、阴平等原秦州属郡便受到了叛军的袭扰。

狄道郡、枹罕护军的设置便处于这样的历史背景下。那么为何会有如此设置呢?

第一,便于平叛。元康七年正值晋廷平定关陇地区叛乱的紧要关头,此时重置秦州,并在陇西郡分置狄道郡、新置枹罕护军应是平叛的重要举措之一。关中陇右本就受山川阻隔,长安遥控陇右本就鞭长莫及,遇此大乱分置秦州当利于分区平叛,狄道郡的分置也该是对平叛有利,下有详述,此不赘言。至于为何新置枹罕护军?据考,魏晋护军制是为统护异族而设,“护军位五品或六品,是与郡位略均……是秩亦相若也”[10]832,护军既与郡守品秩相若,“又领民户兼辖土地,故即为地方官之一种,统领于州刺史”[10]834。可见枹罕护军应是为统御以枹罕为中心的洮西(洮水以西)地区及周边异族所设,与狄道太守共同治理这一地区。设于此时或许也有征调当地亲晋的异族之人参与平叛战争的可能,既可为平叛增加兵力又便于平叛后镇抚地方。陇西以西之略阳郡也为异族聚居地区,便曾设有护军④。在略阳、天水等秦州属郡接连遭到袭击后,为保秦州不失,从尚未遭袭之南安、陇西及新设置的狄道郡、枹罕护军调兵御敌平叛也当在情理之中。

第二,安置流民。战乱期间,秦雍二州灾祸不休,元康六年十一月,“关中饥,大疫”[3]94。次年七月,“秦、雍二州大旱,疾疫,关中饥,米斛万钱”[3]839。饥荒和瘟疫加剧了氐羌等异族的反抗,使晋廷平叛战争更加举步维艰。同时在战争、饥荒和瘟疫的数重威胁下,大量人口开始逃离关中,出现大规模流亡人口对西晋政府而言是极大的不稳定因素。略阳、天水等秦雍六郡流民主要迁徙方向是南下,进入梁州、益州⑤。也有部分雍州流民在迁徙中选择留在秦州,略阳、天水等郡人也有选择秦州内部诸郡间流动。《宋书·氐胡传》载:“晋惠帝元康六年,避齐万年之乱,率部落四千家,还保百倾,自号辅国将军、右贤王。关中人士奔流者多依之,茂搜延纳抚接,欲去者则卫护资遣之。”[4]2403杨茂搜率部从略阳回归武都仇池,便属于秦州内部迁徙,此为杨氐仇池政权开始建立的标志。仇池招抚流亡,扩充实力,也可证确有一些秦雍流民留在了武都郡。在人口大迁徙背景下分置狄道郡,很可能陇西郡也接纳了大量流民,须分置郡县以便统辖管理。张轨任凉州刺史后便曾为安置秦雍流民新设郡县(如武兴郡)[3]434,故因流民置新郡也在情理之中。同时,接纳流民既可充实边塞、增强边防力量,又成为开发洮西地区、扩展边疆、增置郡县的前提和基础。

第三,安边御敌。元康年间陇西郡(国)地区的政区变动或是为应付关陇危局的临时之设,但选择在陇西这一区域置新郡、护军却是有其深层原因的。陇西郡(国)为西陲要地,位置关键,它北接凉州,西连诸羌,南通巴蜀,此地增置郡县并加强管理,相当于增设关卡,既可在一定程度限制秦雍流民外流他方,也可防止叛军经陇右逃窜向河西或者湟水流域。西晋末年的吐谷浑迁徙便是经此地,再过西平郡,最终抵达白兰的⑥。可见狄道郡、枹罕护军位于连接陇右与湟中诸羌地区的重要通道上。其实设置新郡充实边塞,用以堵截异族叛军,使之不能随意逃窜的想法,早在泰始四年(268)傅玄上疏时便已有雏形:“惟恐胡虏适困于讨击,便能东入安定,西赴武威,外名为降,可动复动……则恶胡东西有窟穴浮游之地,故复为患,无以禁之也。宜更置一郡于高平川,因安定西州都尉募乐徙民,重其复除以充之,以通北道,渐以实边。详议此二郡及新置郡,皆使并属秦州,令烈得专御边之宜。”[3]1322只是针对民族有所不同,彼时欲置新郡是为限制鲜卑流窜,此时在秦雍氐、羌悉叛的情势下设立新郡、护军是为防范叛军困厄时西逃,同时也可防范陇西以西的羌人与关陇叛军串联(树机能之叛后,河西、陇西鲜卑虽暂时蛰伏,但不排除这次设置新郡、护军也有防范鲜卑的意味)。二者是不同时期针对不同民族所设计的“秦州置新郡”方案,但究其根本两次置新郡的策略是一以贯之的,皆是为充实边塞、防范异族。

从狄道地望来看,在此处设置新郡、护军既有其历史根源,也是基于其战略地位决定的。陇西郡所在的洮水流域本是西接诸羌的边防要地,狄道以西的洮西地区更是具有“控遏陇右之地位”[11]23。三国时,洮西便是魏蜀争夺要地,蜀军与羌人进犯陇右首当其冲之地,战略地位极为重要。狄道虽位于洮东却是控御洮西的关键要地⑦,洮西枹罕一带为诸羌聚集之处⑧,故得到羌人支持的蜀军屡经洮西进犯陇右。西晋时,蜀已灭,失去外援的诸羌难成气候,于是,洮西诸县(除河关外)尽遭废弃⑨。郝、齐叛乱引发了秦雍氐、羌悉叛的局面出现,原本不被重视的洮西边防问题变得愈发重要,事实上就在郝、齐叛乱爆发的前一年(295),西羌便发生过反叛[3]392,若此时西羌复叛东进与关中氐羌呼应,则陇西一带必将陷入东西夹击、两线作战的危局之中。在此背景下重建洮西防线以防止诸羌进犯之事已迫在眉睫了。

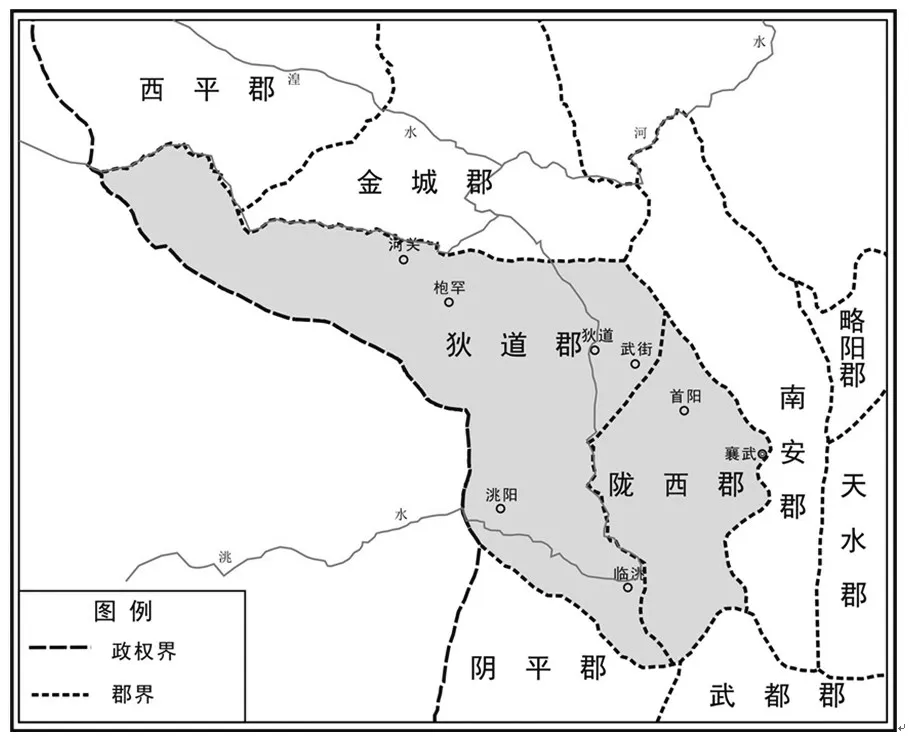

考察狄道郡辖县可知(可参见图1⑩),河关、洮阳二县位于洮西,而狄道、临洮、武街三县位于洮东,余之遂平、始兴、第五、真仇四县确切地望缺考。联系陇西郡之前的置县情况,加之原陇西郡的洮东地区已置五县地域促狭,故余之四县很可能位于洮西地区,如此置县也才符合加强洮西防线的现实需要。位于洮东的狄道三县进可驰援洮西,退可临河拒守,可谓是经略洮西的战略基地,而新置诸县则是开发洮西与建立外围防线的重要据点。

从枹罕护军设置来看,晋室已然意识到以枹罕为中心的洮西地区对于加强边防的战略重要性,所以才会设置护军来镇抚当地错综复杂的异族势力。另从枹罕护军不居枹罕却居狄道县,可见西晋对洮西地区缺乏有效统治,故最初并未贸然将枹罕护军居于洮西诸羌汇聚之枹罕,只是令枹罕护军居狄道以遥控洮西。

图1 :陇西、狄道二郡分界图

(二)陇西郡与东羌校尉

陇西郡析出三县划归狄道郡,辖域减少(辖襄武、首阳二县,是否增置属县无从可考),但陇西郡战略地位依旧重要。随着关中镇守司马颙参与“八王之乱”,关陇地区重新被卷入战争的漩涡,陇西郡也加入到关陇战事之中。

太安二年(303),秦州刺史皇甫重起兵讨伐司马颙,“颙遣金城太守游楷、陇西太守韩稚等四郡兵攻之”[3]1638。韩稚是分置狄道郡后首位见于史料的陇西太守,他能与游楷统率四郡兵,足见陇西太守在四郡中颇有威望。韩稚率陇西等四郡兵围攻皇甫重的战争持续了两年。在此期间,永兴元年(304)十一月,张方挟惠帝西迁长安,“(司马)颙乃选置百官,改秦州为定州”[3]1621,陇西、狄道二郡改属定州。定州旋废,秦州复置⑪,陇西、狄道二郡亦回属之。永兴二年(305),秦州战事结束,司马颙委派张辅任秦州刺史,张辅“又杀天水太守封尚,欲扬威西土”[3]1640,“陇西太守韩稚攻秦州刺史张辅,杀之”[3]105。究其原因是秦州本土力量抗拒外来势力所致,但也与韩稚时任“东羌校尉”[3]2222密不可分。

东羌校尉最早见于曹魏时期,负责镇抚陇右地区的氐羌各部,领有氐羌兵众,西晋时东羌校尉仍是讨伐秦州异族叛乱、维护地区稳定的重要官职。齐万年作乱关中时,除秦雍州郡兵参战外,晋廷还曾“发梁州及东羌、镇西讨之”[9]616,东羌便指东羌校尉,可证东羌校尉的属兵的确是一支举足轻重的军事力量。韩稚不但手握陇西郡兵,又可“执东羌校尉府兵,于秦州诸郡长官中武力最强”[12]147,故能一举击败秦州刺史。

考察史实可知,永兴二年(305)四月,随着秦州刺史皇甫重被杀,司马颙暂时压制了秦雍地区的敌对势力,为犒赏功勋、培植羽翼,他“对秦梁二州进行官吏调整……‘救颙有功’的冯翊太守张辅升任秦州刺史,秦州建功的金城太守游楷升任梁州刺史(未就任)”[13]135,韩稚与游楷同率郡兵围攻皇甫重有功,却未见明确的升迁记载。以陇西太守兼东羌校尉又非惯例,故推测东羌校尉之职应是司马颙为酬谢其功勋使其兼任。韩稚任陇西太守又兼东羌校尉实力雄厚,于秦州诸郡中一时无二。但永兴二年(305)六月,在攻灭张辅后,随着张轨出兵,韩稚投降,凉州获得了对陇西郡的控制[14]165-166[15]176-177。长安沦陷后,张寔遣“陇西太守吴绍”东赴国难,此为张氏统有陇西郡的佐证[3]2228-2229,直至西晋灭亡,陇西郡一直处于张氏统治之下。

综上,元康年间从陇西郡分置狄道郡,同时于狄道县置枹罕护军。狄道郡与枹罕护军的设置背景错综复杂,最初很可能是为应对关陇氐羌叛乱的临时举措,但从长远来看,狄道郡和枹罕护军的设置有利于安边御敌、开拓边疆。枹罕护军、陇西郡的设置延续到张氏前凉时期,狄道郡则至迟到张寔时期被安故郡取代。

三、陇西、晋兴、安故三郡并立时期(305—316)

永兴二年(305)六月,韩稚攻杀秦州刺史张辅,凉州刺史张轨迫降韩稚,便趁势占据了陇西、狄道二郡。关于张轨占领陇西郡,前文已有说明,张氏统治时期,陇西郡变动不大,故不赘述。此处主要考察张轨占据狄道郡及张氏主导下重整郡县的一些相关问题。

(一)狄道郡与晋兴、安故二郡关系

关于张轨占据狄道郡之事,可从晋兴郡的设置中觅到线索。“永宁中,张轨为凉州刺史……上表请合秦雍流移人于姑臧西北,置武兴郡……又分西平界置晋兴郡,统晋兴、枹罕、永固、临津、临鄣、广昌、大夏、遂兴、罕唐、左南等县。”[3]434晋兴郡的属县枹罕、永固、临津、大夏皆位于原陇西郡(国)之洮西地区,之后陇西、狄道二郡分境,当归于狄道郡辖境,尤其枹罕地区应会受居狄道之枹罕护军统辖。按地望来说晋兴郡辖境很可能与狄道郡辖境有重叠部分(可参看图1 与图2⑫),故晋兴郡当分狄道、西平二郡置,此亦为张轨占狄道郡的佐证。

晋兴置郡时间当在永兴二年(305)(韩稚降轨)之后⑬,彼时韩稚为陇西太守兼东羌校尉,狄道太守或党附韩稚攻杀张辅,后又一道降轨。因此,张轨才能对洮西地区重新规划郡县。另《晋志》记载张骏分晋兴等十一郡为凉州[3]434,可见晋兴郡直到西晋灭亡始终存在,并存续于前凉。

此外,张氏还在陇西郡(国)地域设置安故郡。西晋灭亡后不久,张寔举兵东出,“命讨虏将军陈安、安故太守贾骞、陇西太守吴绍各统郡兵为(韩璞)前驱”[6]2842。又《晋志》载:“张茂分武兴、金城、西平、安故四郡为定州。”[3]434结合此两条史料,《通鉴》胡注对安故郡进行了考证:“盖张氏分金城、西平二郡地置安故郡也。按安故县,二汉属陇西郡。《水经注》:洮水自临洮县东流,又屈而北流,径安故县故城西,又北径狄道县故城西。狄道,时已置武始郡;安故郡,盖即汉之一县置郡。”[6]2842

由张寔遣安故太守,可见安故郡应至晚在张寔时期设置。又安故县在两汉时确属陇西郡,地处狄道县南,故安故郡应当是分狄道郡置。考张茂所置定州辖武兴、金城、西平、安故四郡,则此四郡当接壤,安故郡若与金城郡接境,则狄道郡几无余地,应已废弃。如此,很可能是狄道郡更名安故郡,移治安故县,当边境三郡发郡兵东出时,不见狄道太守只存安故太守。故胡注应误,安故郡不是分金城、西平二郡,而是取代狄道郡设置,且当时武始郡尚未设立(应为张骏分安故郡北部置,治狄道县),安故郡亦不止辖安故一县,应辖原狄道郡诸县之地(除晋兴郡辖县外),据考安故郡至少领安故、石门、桑城、临洮、洮阳五县[14]175[16]70。

图2 :西晋末陇西诸郡示意图

(二)洮西地区与枹罕护军

洮西地区因诸羌聚居,故尽管前有陇西国、狄道郡相继统辖,后有晋兴、安故二郡分而统之,但不管是西晋朝廷,还是张轨、张寔时期(西晋末)对这一地区的控制力度仍是十分有限[11]25。晋惠帝元康年间所置枹罕护军本意是镇抚以枹罕为中心的洮西地区,但从结果来看其设置对朝廷掌控洮西地区并没有太大成效,这一点从枹罕护军居狄道县可以稍窥一二,到305年随着张氏凉州势力介入,西晋朝廷对这一地区便更无话语权,张氏强势介入后也未能在西晋灭亡前彻底控制这一区域。

张骏时因“辛晏阻兵于枹罕”,欲出兵讨伐,从事刘庆谏阻时提到“辛晏父子安忍凶狂,其亡可待”[17]807,可见辛氏统治枹罕地区至少已有两代。之后随着“陇西人辛晏以枹罕降之,骏遂有河南之地”[18]2376,又说明辛晏父子不仅掌控枹罕,其态度也可决定整个洮西、河南地区的归属。辛晏敢于对抗张骏,一方面是因欺张骏年少即位,另一方面应是辛晏掌控着以枹罕为中心的洮西、河南地区,依托羌人,势力强横,故料定张骏不敢轻易动武,事实证明张骏最终也未对辛晏出兵,当是对辛晏势力有所顾忌。张骏即位时(324),西晋灭亡不过八年,然辛氏已统治枹罕两代,不难推测早在西晋时辛氏应已割据洮西地区,或许正因辛氏趁势割据,晋室才更加重视对狄道的经营,既设新郡又置护军以作防备。此外,《通鉴》称辛晏为“凉州将”[6]2981,再联系张轨置晋兴郡辖有枹罕县,故推测张轨时辛氏归顺凉州并接受封官,这样一来张轨才“恢复了汉末以来洮西废置的枹罕等县”[11]25,并得以置晋兴郡以统辖。这一地区的郡县设置或许只是空有其名,辛氏虽名义上归顺,却仍控制洮西实权,故张骏时能阻兵枹罕。之后随着辛晏归降,张骏封其为枹罕护军,前凉“遂有河南之地”,其治下的枹罕护军终于名副其实,能够真正统御洮西这一相对独立的军事区域⑭,只是洮西的归属依旧多次易手。

概言之,晋兴、安故二郡的设置时间并无确年可考,根据现有史料来看二郡设置时间最早上限为305 年,此年张轨开始控制金城郡及原陇西郡(国)地域[13]140,这也是能够进行此次跨州政区调整(西平、金城属凉州,陇西、狄道属秦州)的前提和基础。之所以进行政区调整,应是张轨出于对新占领区域的政治势力重新整合以加强统治的需要,当然也与大量关陇避难人口涌入须设郡县安置密切相关。

四、结 语

《晋志》关于秦州陇西郡的记载不过寥寥数语,其所反映的不过是西晋某个历史节点陇西郡(国)的静态片段。事实上陇西郡(国)在西晋时期建置沿革应当是一个动态的过程,经历了“陇西国—陇西郡、狄道郡(并置枹罕护军)—陇西郡、安故郡、晋兴郡(并置枹罕护军)”这样的政区变动过程。

西晋陇西郡(国)的政区变动可分为三个阶段。第一阶段即陇西国时期(265—296),由武帝朝廷主导设置陇西国,处于西晋分封宗室的大背景下,目的是犒赏功勋,翼卫晋室。第二阶段即陇西、狄道二郡并立时期(297—305),以惠帝朝廷为主导,以狄道郡、枹罕护军设置为标志,此次政区调整是在关陇民族矛盾尖锐、齐万年叛乱、流民迁徙、饥荒瘟疫横行等多种复杂背景下展开,枹罕护军的设置,加之陇西太守韩稚曾统辖东羌校尉属兵都大大增强了狄道、陇西二郡的实力,使此区域在参与秦州事务、镇抚异族、安定边境等各方面都有所进步。第三阶段即陇西、晋兴、安故三郡并立时期(305—316),以张轨、张寔为主导,以晋兴郡、安故郡设置为主要举措,处在晋室中央日益衰微、张氏前凉向关陇扩张势力的历史背景下,故这一阶段的跨州政区调整应是出于打乱原有政治格局、加强张氏统治的目的,同时也是为安置外来移民、稳固凉州东境。

总体来说,前两个阶段都是由西晋朝廷主导进行的。第一阶段的陇西国历时最久,此时政区稳定,待王国阶段结束后,陇西郡(国)开始进入政区变动时期,即第二、三阶段,这两个阶段历时不足20 年,但诸多新的改变便发生在这期间,可以说陇西郡(国)的第二、三阶段的变迁正是西晋走向崩溃的局部缩影。从第二阶段看,晋室对陇西郡(国)调整很大程度上是随着关陇形势的变化而改变,如狄道郡、枹罕护军是在关陇氐羌叛乱、流民迁徙的背景下设置,陇西太守选择支持关中镇守司马颙参与秦州战事才获得东羌校尉的升迁。因此这一时期陇西郡(国)的调整更多是置于关陇大格局之中进行综合考虑。“八王之乱”爆发后,晋室无暇西顾,镇守长安的司马颙意图完全掌控关陇地区,于是这种“关陇一体”的情况更加明显。到第三阶段,随着晋室更加衰微,张轨控制下的陇西郡(国)地区开始与凉州诸郡一道进行重新整合,如晋兴郡辖县中有位于原凉州西平郡境内的,也有位于原秦州狄道郡、枹罕护军辖域内的。这意味着此地域的政区整合摆脱了原先“关陇一体” 的思维模式,开始纳入以凉州为中心的新的“规划”之中。换言之,这一阶段的陇西郡(国)地区已从原先的“关陇时期”迈向了“河陇时期”。三个阶段的政区设置,虽出发点不同,但重视洮西边塞地区的程度却逐步加深,其最终结果也推动了边疆的开拓。

注释:

①因西晋陇西既置国又设郡,故以“陇西郡(国)”称之。本文以晋初陇西国为政区基准,讨论此区域在西晋的政区变动情况。

②《晋书·地理志下》载,“元康十年……又分城阳之黔陬……十一县为高密国”,可证高密国的存在,司马泰改封高密故有高密国。元康仅九年,元康十年应误。另外《晋书·司马泰传》称泰为“高密文献王”,且其改封高密之事记载明确,《晋书·司马越传》也明确记载:“东海孝献王越字元超,高密王泰之次子也。”司马泰死时仍为陇西王,仅见《晋书·惠帝纪》一条记载,应是沿袭旧称致误。

③孔祥军《晋书地理志校注》认为司马泰死后陇西方变国为郡,故云“则至元康九年似方改陇西国为陇西郡”是仅援引《晋书》帝纪记载,却忽略相关志、传记载致误。

④《晋书·杜弢传》记载:“(杜弢)祖植,有名蜀土,武帝时为符节令。父眕,略阳护军。”结合杜弢与祖父生平,其父杜眕当在武帝末年或惠帝时期任略阳护军。

⑤《晋书·李特载记》曰:“元康中,氐齐万年反,关西扰乱,频岁大饥,百姓乃流移就榖,相与入汉川者数万家。”《华阳国志·大同志》亦云:“略阳、天水六郡民李特及弟庠……就谷入汉川……而户曹李苾开关放入蜀,布散梁州及三蜀界。”

⑥《宋书·鲜卑吐谷浑传》记载:“(吐谷)浑既上陇,出罕幵、西零,今之西平郡,罕幵,今枹罕县。”枹罕便位于洮西地区。

⑦《三国志·魏书·邓艾传》载邓艾曾言:“狄道、陇西、南安、祁山,各当有守,彼专为一,我分为四。”狄道与陇西(应指陇西郡治襄武)皆为军事重镇,其重要程度不逊于襄武,此亦为分郡的基础。

⑧《三国志·魏书·郭淮传》载:“八年(247),陇西、南安、金城、西平诸羌……相结叛乱……(魏)议者佥谓宜先讨定枹罕,内平恶羌,外折贼谋。”诸羌叛乱,魏军议者皆以为应先攻枹罕,以达到“内平恶羌”的目的,故易知枹罕为叛乱诸羌的核心区域。牛敬飞《论汉魏南北朝洮西地区之开拓》亦持此论。

⑨《三国志·魏书·邓艾传》载:“洮西之败……百姓流离,几与危亡。”可见魏蜀多年交锋,使洮西人口减少,应当也是诸县废弃的原因之一。

⑩图1系笔者在《中国历史地图集》第三册《三国·两晋时期》西晋“雍州秦州”组图的基础上绘制而成,两郡基本沿洮水、鸟鼠山一线分界。

⑪永兴元年秦州刺史皇甫重困守孤城,对抗司马颙。平定皇甫重后,司马颙又“以冯翊太守张辅为秦州刺史”,故此次更名应未付诸实施,只是流于公文。

⑫图2系在图1基础上,结合前田正名、郑炳林等人所考晋兴诸县位置绘制而成。

⑬据郑炳林《前凉行政地理区划初探(凉州)》,晋兴郡当为分西平、金城二郡置。笔者以为或为分三郡地置,但目前可考诸县应属西平、狄道,故暂仅言二郡。

⑭《中国行政区划通史·十六国北朝卷》认为“张轨可能在击斩曹祛后置晋兴郡”,即置晋兴郡在永嘉二年(308),应为分解西平郡实力而置郡,亦有可能。考《晋书·张轨传》,曹祛乃尚书侍郎临时出任西平太守,缺乏根基,张轨此前分西平置晋兴郡当也不会有太大阻力。至于置郡原因应是为安置秦雍流民,赵向群《五凉史》亦认为晋兴郡当是为安置避难者,侨置郡县。故此仅笼统将晋兴置郡时间系于305年之后(含305年),不究其确年。

⑮《晋书·张骏传》载:“及曜攻枹罕,护军辛晏告急。”考察史事,当时前赵军尚在狄道,未渡洮水,而辛晏已告急,说明洮西是当时枹罕护军的势力范围,故须御敌于洮水以东。又《通鉴》:“张阆、辛晏帅其众数万降赵,骏遂失河南之地。”以此观之,辛晏所代表的枹罕护军影响着河南、洮西地区的归属。