明代宁夏地区进士考论

2021-01-13孔德成胡玉冰

□孔德成 胡玉冰

明朝,科举成为选取官员最重要的制度。明太祖曾下诏:“文武皆由科举而选之,非科举毋得与官,敢有游食奔竞之徒,坐以重罪。”[1]虽然这项制度最终并没有坚持下来,但由此可以看出明朝统治者对于科举制度的重视。随着科举的兴盛,进士群体在明朝社会的发展中承担起中流砥柱的作用。进士的数量与时空分布特征可以直接反映出一个地区政治、经济、教育的发展状况。因此,研究明代宁夏地区的进士情况,可以为我们探究明代宁夏地区的整体发展提供有力的支撑,是宁夏区域历史研究的重要课题之一。目前学界对于明代宁夏地区进士已有关注,吴宣德《明代进士的地理分布》认为明代宁夏地区进士人数为25 人;陈育宁主编《宁夏通史》提及明代宁夏地区科举的基本情况,认为“整个明代,宁夏考中进士者二十九人”[2]236;多洛肯《明清甘宁青进士征录》统计明代宁夏地区进士共27 人,并对每名进士的乡贯、户籍、字号、科第、仕宦等基本信息进行了梳理;因宁夏地区明代属陕西辖制,王晶晶《明代陕西进士研究》对某些宁夏进士的基本情况进行了叙述,但仅是只言片语。此外,还有针对宁夏某个进士进行的研究,如田富军《宁夏明清人士著述研究》涉及胡汝砺、管律、杨经等人。笔者不揣谫陋,梳理明代宁夏地区进士的人数与特点,以求证于大方之家。

一、明代宁夏地区的科举与文献

本文所述“宁夏地区”是指今天宁夏回族自治区所辖区域,这一区域要大于明代“宁夏”所指的范围。

(一)明代“宁夏地区”概念与科举概况

明代宁夏地区可分为南北两个部分,北部即今银川、中卫、吴忠、石嘴山地区。“国初,立宁夏府。洪武五年废,徙其民于陕西。九年,命长兴侯耿炳文弟耿忠为指挥使,立宁夏卫。”[3]10后增设宁夏前卫、左屯、右屯、中屯为五卫,又在灵州等地设立守御千户所,皆隶属陕西都司。这些卫所在之后间有更迭,直至宁夏镇设立之后,以宁夏巡抚为最高行政长官,统辖的卫所固定为七卫四所:宁夏卫、宁夏左屯卫、宁夏前卫、宁夏右屯卫、宁夏中屯卫、宁夏后卫、宁夏中卫、灵州守御千户所、兴武营守御千户所、平虏守御千户所、韦州群牧千户所。南部即今固原地区。洪武初,设固原巡检司。景泰元年(1450),筑固原城;景泰三年(1452),立固原守御千户所。“成化四年,巡抚都御史马文升奏改固原守御千户所为固原卫。弘治十五年,总制军务、户部尚书秦纮驻节固原,奏改开城县为固原州。”[4]18另有隆德县,隶属平凉府。故本文所述明代“宁夏地区”的概念包括宁夏镇属卫所、固原卫、固原州(开城县)、隆德县。凡户籍归属这些地区的进士皆为宁夏地区进士。

有明一代,洪武三年(1370)首开乡试:“自洪武三年八月为始,特设科举,以取怀才抱德之士。”[1]洪武四年于南京举行会试与殿试:“次年二月初九日会试,三月三日殿试。”[1]首科进士以江西金溪县吴宗伯为首,共取120 人。洪武四年第一次科举考试后,明太祖认为效果不佳,曾一度停止科举,直到洪武十八年(1385)恢复,自此之后,科举考试每三年举行一次,子、午、卯、酉年八月举行乡试,次年二、三月分别举行会试、殿试,遂成定制,直至崇祯十六年(1643)最后一次科举。明代共开科89榜,取进士24595人①。

明初,宁夏地区尚未完全稳定,故仅有隆德县与开城县举行科举。《康熙隆德县志》载:“张斌,举洪武间,历官太仆寺丞;齐好智,举洪武间,历官吏科给事中;冯毅,举洪武间,授知县。”[5]61此三人即为明代宁夏地区首批举人。宁夏镇属卫所的科举考试开始于永乐六年(1408)②。《弘治宁夏新志》载:“科举例:永乐六年开科,每三年一次,提学官先期考核,赴陕西布政司乡试。”[6]20永乐十三年(1415),宁夏地区首次有人考中进士。《嘉靖宁夏新志》载:“永乐十三年乙未状元陈徇榜二名:徐琦,官至南京兵部尚书;曹衡,官至知府。”[3]141此二人开宁夏地区进士之先河。万历四十一年(1613),前卫人杨寿中式,是为明代宁夏地区最后一位进士。

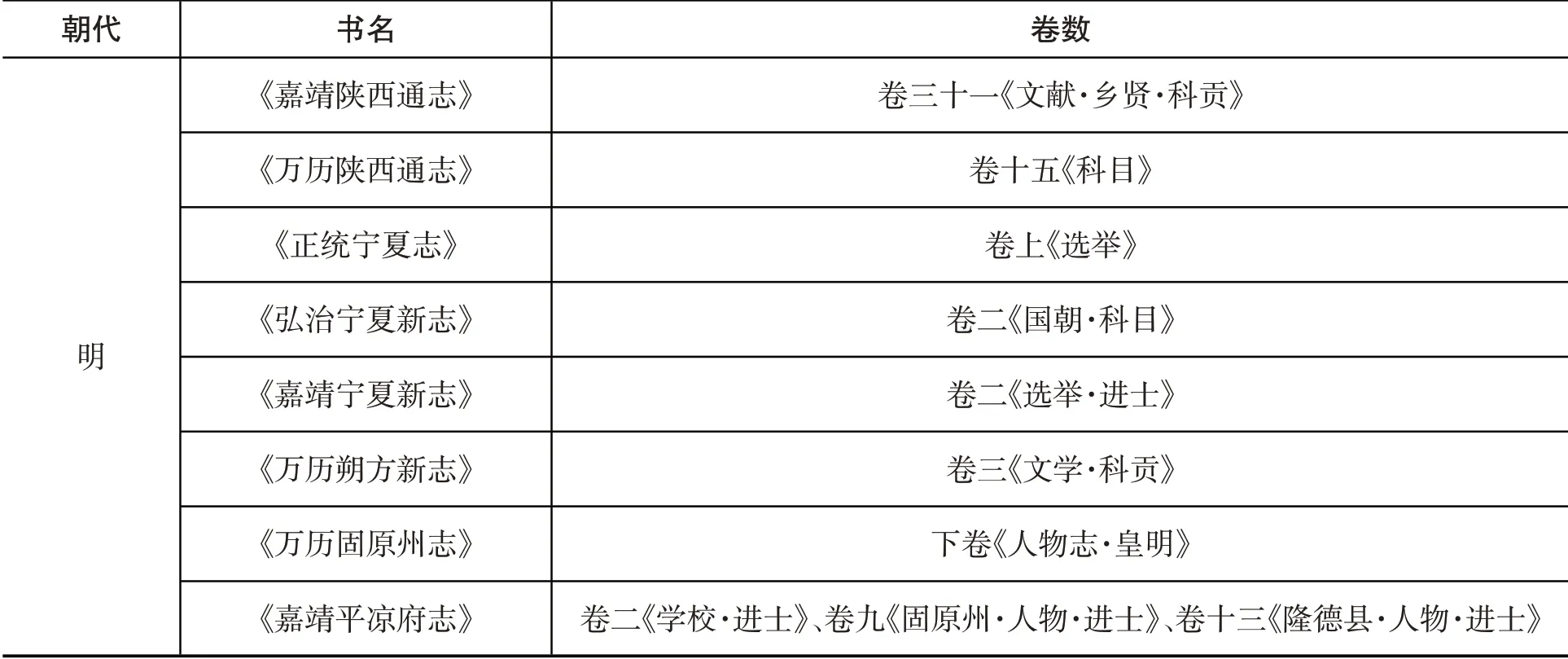

(二)涉宁夏地区进士文献

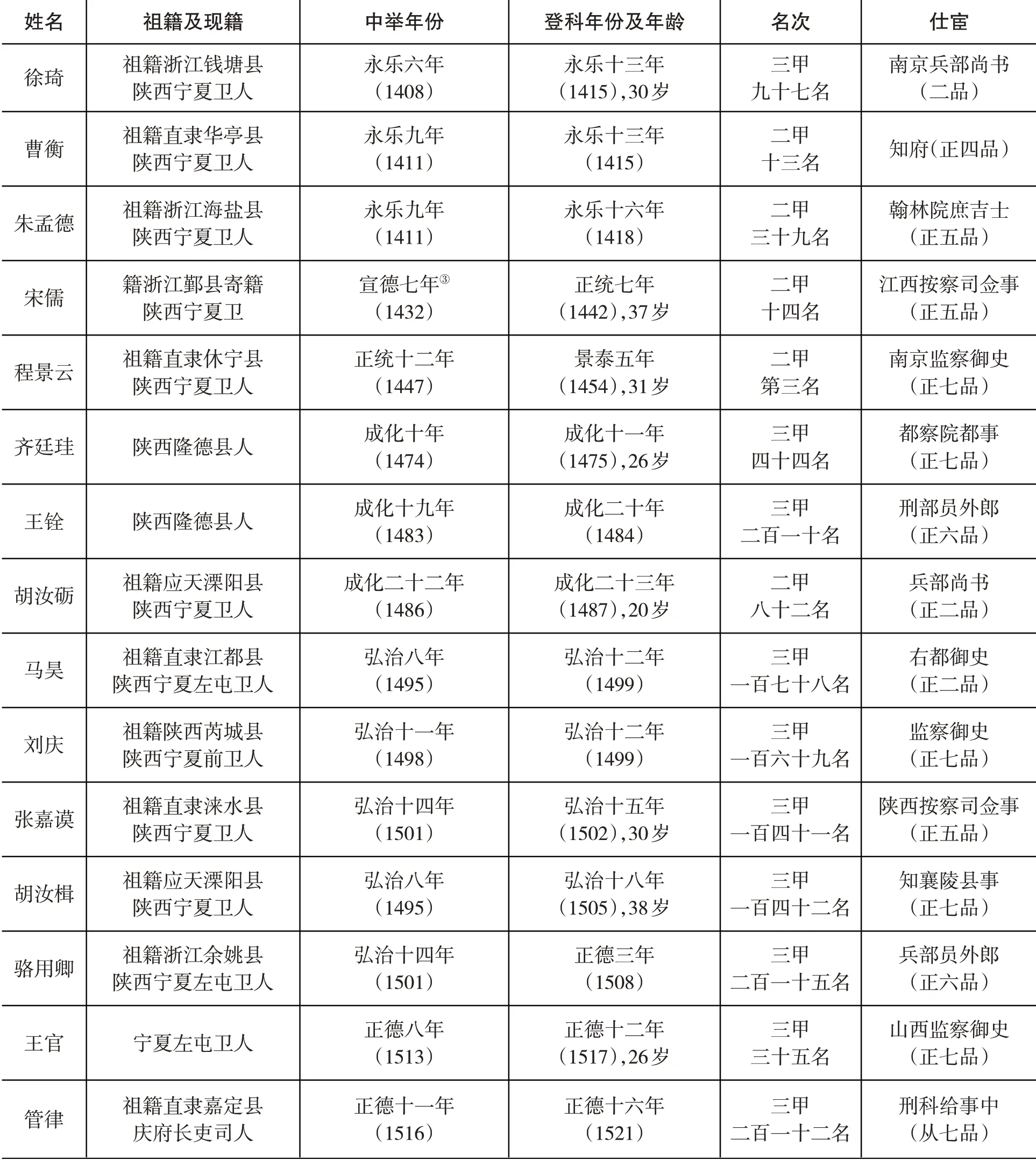

有关明代进士的文献极为丰富,既有古籍,亦有今人编著的索引工具书。总体上来看,可以分为两大类:一为方志文献,一为科举文献。进士作为地方人物的重要组成部分,方志中皆会收录其信息,对于知名进士,甚至会专门撰写人物传记。科举文献是专门记录进士信息的书籍,大体可分为三种:登科录、登科考、题名碑录。笔者通过筛选,就本文所使用的涉及宁夏地区进士的文献,列表如下(见表1、表2)。

表1 :涉宁夏地区进士方志文献

续表

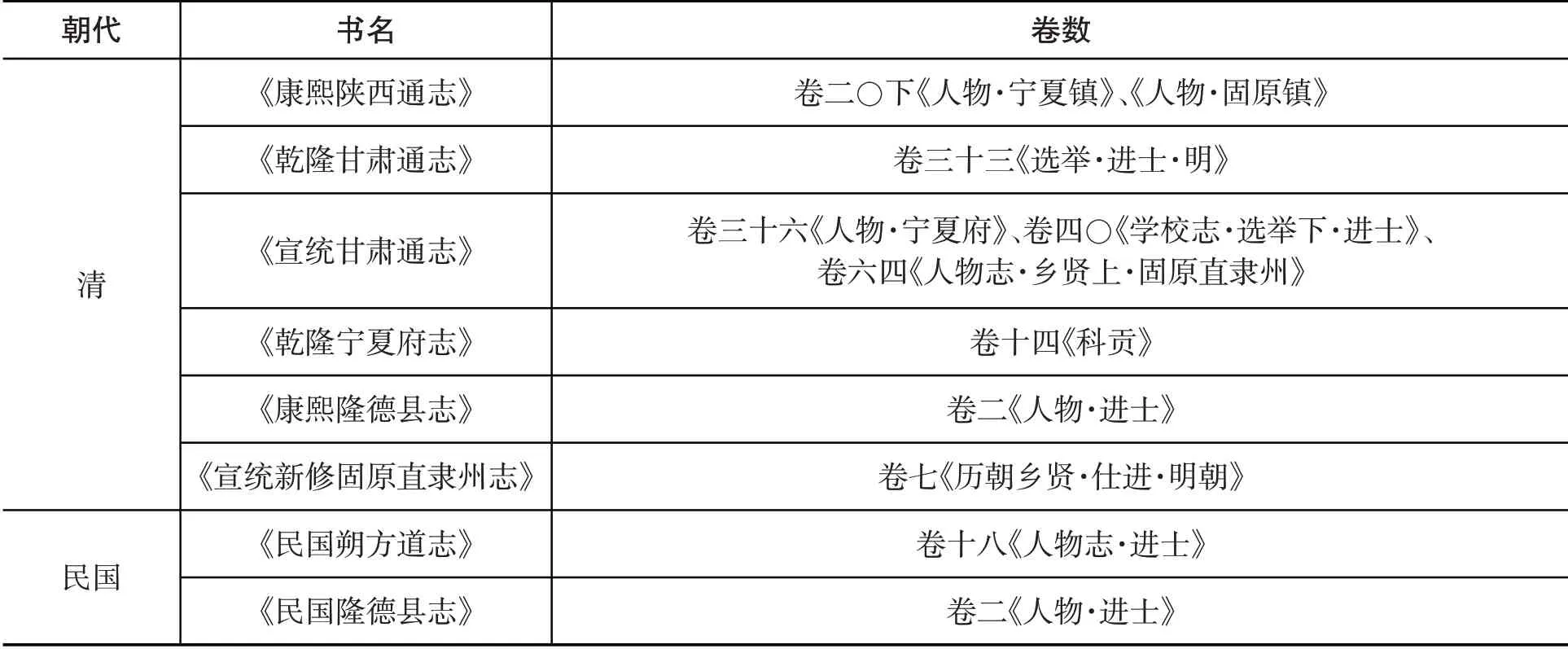

表2 :涉宁夏地区进士科举文献

登科录是每年进士名单公布之后,由礼部刻印的本子,在所有文献中是产生时间最早的,之后的所有文献均要参考登科录,属于一手文献。《碑录》是清代人以立在北京国子监的题名碑为直接来源,参考其他材料之后编纂而成。登科考是一些对进士材料感兴趣之人搜集网罗材料,通过编辑而成的书籍,由于编辑方法的不同,在信息的取舍上也不尽相同,各有详略。方志文献是修志人员参考登科录、本地档案、旧志、石刻等等材料进行考证之后纂修而成,这些属于二手文献。《索引》是今天使用最多的科举文献,系今人朱保炯、谢沛霖所编著,但《索引》的直接来源为题名碑录,已属于三手文献,其中错误尤多。各类文献详略不同,亦各有缺点,如登科录价值最高,然现存不完整,仅有56 科;《索引》使用最为方便,但在时间上现世最晚。

二、明代宁夏地区进士人数考证

(一)明代宁夏地区进士信息辨误

1.双籍进士考辨

胡侍,正德十二年(1517)进士。《正德十二年进士登科录》载:“胡侍,贯陕西西安府咸宁县,民籍,应天府溧阳县人。国子生。父汝砺,兵部尚书。”[7]276其父胡汝砺,宁夏卫人,故胡侍原籍为宁夏,然其中进士之时,已入籍陕西咸宁县。

胡叔元,嘉靖十四年(1535)进士。《嘉靖十四年进士登科录》载:“贯陕西西安府咸宁县,民籍,应天府溧阳县人。县学附学生。字允卿。曾祖琏,祖汝辑。”[7]615其祖父胡汝楫,宁夏左屯卫人,故胡叔元原籍为宁夏,中进士之时,属陕西咸宁县籍。

李栋,嘉靖八年(1529)进士。《嘉靖八年进士登科录》载:“贯山东兖州府东平州寿张县,民籍,陕西宁夏卫人。县学生。山东乡试第九名,会试二百五十五名。”[7]429《嘉靖陕西通志》载李栋之父李暹,系宁夏卫人,官山东观城知县,李栋随其父前往山东,故李栋系祖籍宁夏,后入籍山东寿张县。

双籍进士的籍贯认定原则一般应该是按照中进士之时的户籍所在地,此三人在中进士时均已不属宁夏籍,故宁夏方志之中均不载此三人。但有些文献中记载会给人造成误解,如《明史·胡侍传》载:“胡侍,宁夏人。举进士,历官鸿胪少卿。”[8]5077故考证如上,此三人不应计入宁夏地区进士总数之中。

2.寄籍进士考辨

宋儒,宁夏方志中皆载有此人,是为正统七年(1442)进士。《皇明进士登科考》系其为浙江余姚县人,《皇明贡举考》系其为浙江鄞县人。《宣德七年进士登科录》:“宋儒,贯浙江宁波府鄞县,军籍,陕西宁夏前卫军生。治《书经》,字宗鲁,陕西乡试第二名,会试第八十二名。”[9]81《康熙鄞县志》载:“宋儒,宣德十年,陕西中式;正统七年壬戌科刘俨榜进士。”宋儒籍贯为浙江宁波府鄞县,寄籍于宁夏前卫。此人虽不属宁夏籍,然入宁夏卫学,以宁夏生员身份参加陕西乡试中举。故笔者将此人计入宁夏进士总数之中,当作一类特殊情况对待。

3.进士籍贯考辨

朱孟德,宁夏方志中皆载有此人,永乐十六年(1408)进士。《皇明进士登科考》、《皇明贡举考》、《类姓登科考》、《碑录》、《索引》皆系其为浙江海盐人。永乐十六年进士登科录已遗失,无从查辨。《民国朔方道志》中收录有朱孟德诗一首《西夏寒食遗兴》,说明朱孟德确在宁夏生活过。《天启海盐县图经》卷十三《盐士寓外举科目者例得附后》载:“朱孟德,籍陕西宁夏卫,永乐戊戌进士。”查考此书体例,凡入籍外地者,称“籍”;寄籍外地者,称“寓”。故朱孟德中进士之时已入籍宁夏卫,确系宁夏进士。

张国儒,《民国朔方道志》载其为万历二十六年(1598)进士。《类姓登科考》、《碑录》、《索引》皆载此人为万历二十六年(1598)进士,但皆系其为山西太原榆次县人。《万历榆次县志》载:“戊戌科,张国儒,字用珍,孟家井里人,赵秉忠榜进士。”故张国儒确系山西榆次人,《民国朔方道志》误收。

4.进士身份考辨

李翱、李翔,《康熙隆德县志》载此二人为隆德人,正统间进士。《乾隆甘肃通志》、《民国重修隆德县志》载李翱为正统四年(1439)进士,李翔为正统七年(1442)进士。正统四年、七年进士登科录今俱存于世,经笔者翻检,并无此二人。再查题名碑、登科考等资料,亦无此二人。故此二人绝非进士,当系《康熙隆德县志》误收,后又被其他两部方志承继,应予以改正。

朱廷仪,《万历朔方新志》载其为景泰七年(1456)进士,景泰七年朝廷并未开科取士,显系误辑。查《碑录》和《索引》,明代无名为朱廷仪之进士。《弘治宁夏新志》和《嘉靖宁夏新志》皆载朱廷仪系景泰七年丙子举人。景泰七年,有举行陕西乡试,故当以后者为准,朱廷仪系举人,非进士,《万历朔方新志》误。

5.改名进士考辨

马昊,宁夏方志皆载此人,系弘治十二年(1499)进士。《类姓登科考》载有一人名为邹昊,系陕西宁夏卫人,己未三甲,右都御史,巡抚四川。《本朝分省人物考》载:“邹昊,字宗大,宁夏人,弘治乙未进士。”[13]《万历四川总志》卷三《秩官·都御史》载:“邹昊,初姓马,宁夏卫籍,进士,任四川副都御史。”[14]《嘉靖陕西通志》载:“邹昊,字宗大,初入官,冒马姓,后奏复姓。”[10]1735故马昊本姓邹,中进士之时冒姓为马,后又改回本姓。邹昊与马昊确系一人。

6.进士中第时间考辨

郑抚民,《乾隆宁夏府志》、《民国朔方道志》皆载此人,《乾隆宁夏府志》系其人为崇祯十五年(1642)进士,《民国朔方道志》系其为崇祯十六年(1643)进士。崇祯十五年(1642)朝廷并未开科,这一错误来源于《碑录》。龚延明《明代登科进士总数考》对此进行过考证,证实所谓崇祯十五年榜实际是崇祯十三年(1640)的副榜,“该科题名碑现存北京国子监内,名录见于清李周望编《国朝历科进士题名碑录初集·明洪武至崇祯各科附》和今人朱保炯等编《明清进士题名碑录索引》,但都被误作崇祯十五年(1642)榜”。郑抚民实际中进士时间为崇祯十三年(1640)。此年,朝廷首先录取进士296名,但郑抚民并不在这其中。“夏四月,帝思破格用人,而考选止及进士,特命举人贡生就试教职者,悉用为部寺司属、推官、知县,凡二百六十三人,号为庚辰特用。”[8]7032考《碑录》,郑抚民确在此二百六十三人之中。《民国朔方道志》在编修之时应该是发现时间上的错误,但并未修改正确,而是再次误载为了崇祯十六年(1643)。而崇祯十三年副榜也仅为特用,并非进士,故郑抚民亦不应计入进士总数之中。

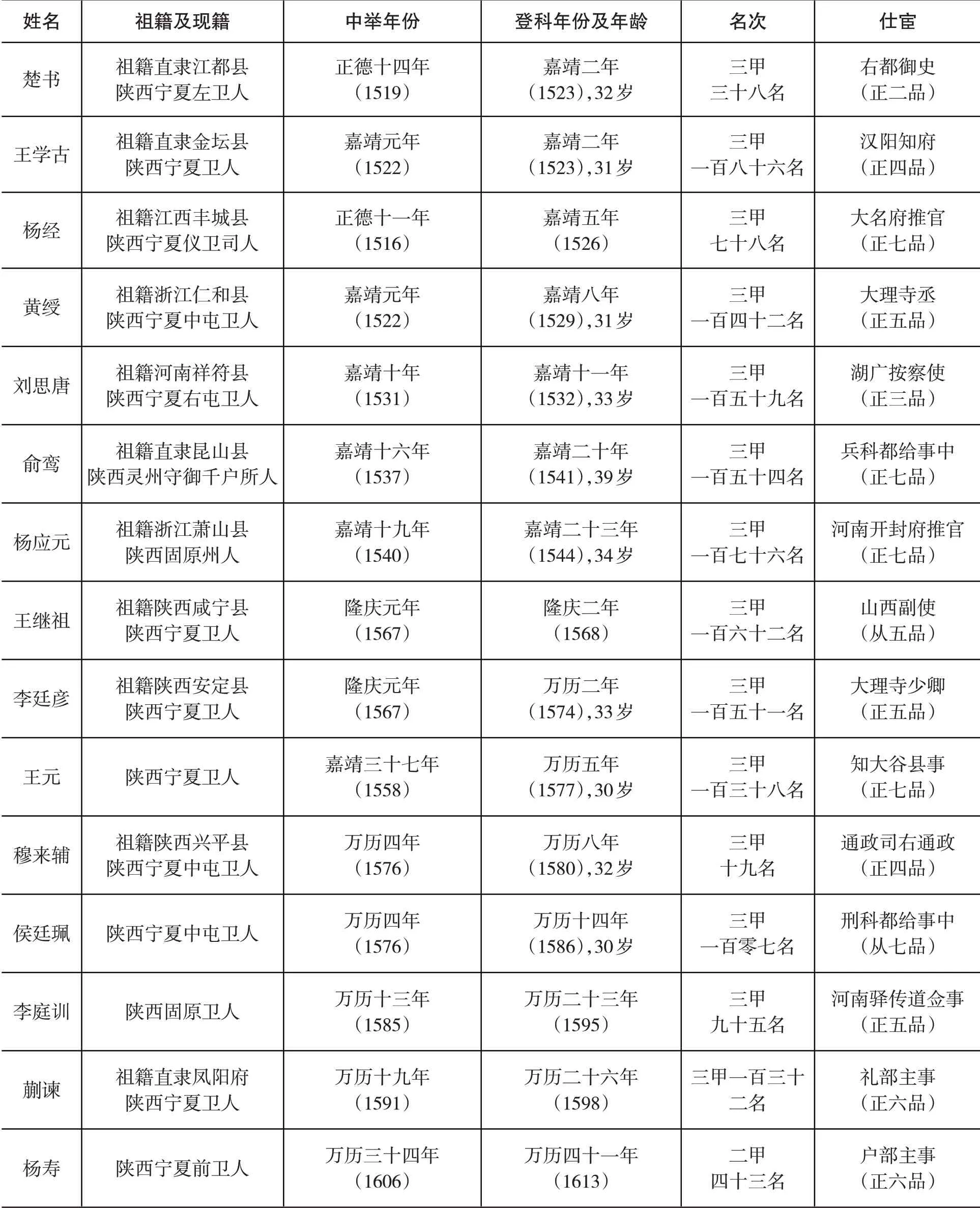

(二)明代宁夏地区进士基本信息汇总

在对进士基本信息辨误的基础上,综合书籍中涉宁夏进士的资料,可制明代宁夏地区进士基本信息表(见表3)。

表3 :明代宁夏地区进士基本信息表

续表

明代宁夏地区共考中进士30人,其中包括浙江寄籍进士1 人。年龄最大者为39 岁的俞鸾,最小者为20岁的胡汝砺,平均中式年龄31.3岁。一甲进士0 人,二甲进士6 人,三甲进士24 人,名次最高者为二甲第三名程景云。入仕之后二品官员4 人、三品2 人、四品2 人、五品7 人、六品4 人、七品11 人,品级最高者为徐琦、胡汝砺官至兵部尚书,马昊、楚书官至右都御史。

三、明代宁夏地区进士群体特征

明代宁夏地区进士群体在时间和空间上都体现出了明显的聚集性。进士中式的时间集中在成化至万历年间,空间上则是以宁夏镇城为中心。这样的特点从侧面体现出了宁夏地区在明代的历史发展轨迹。

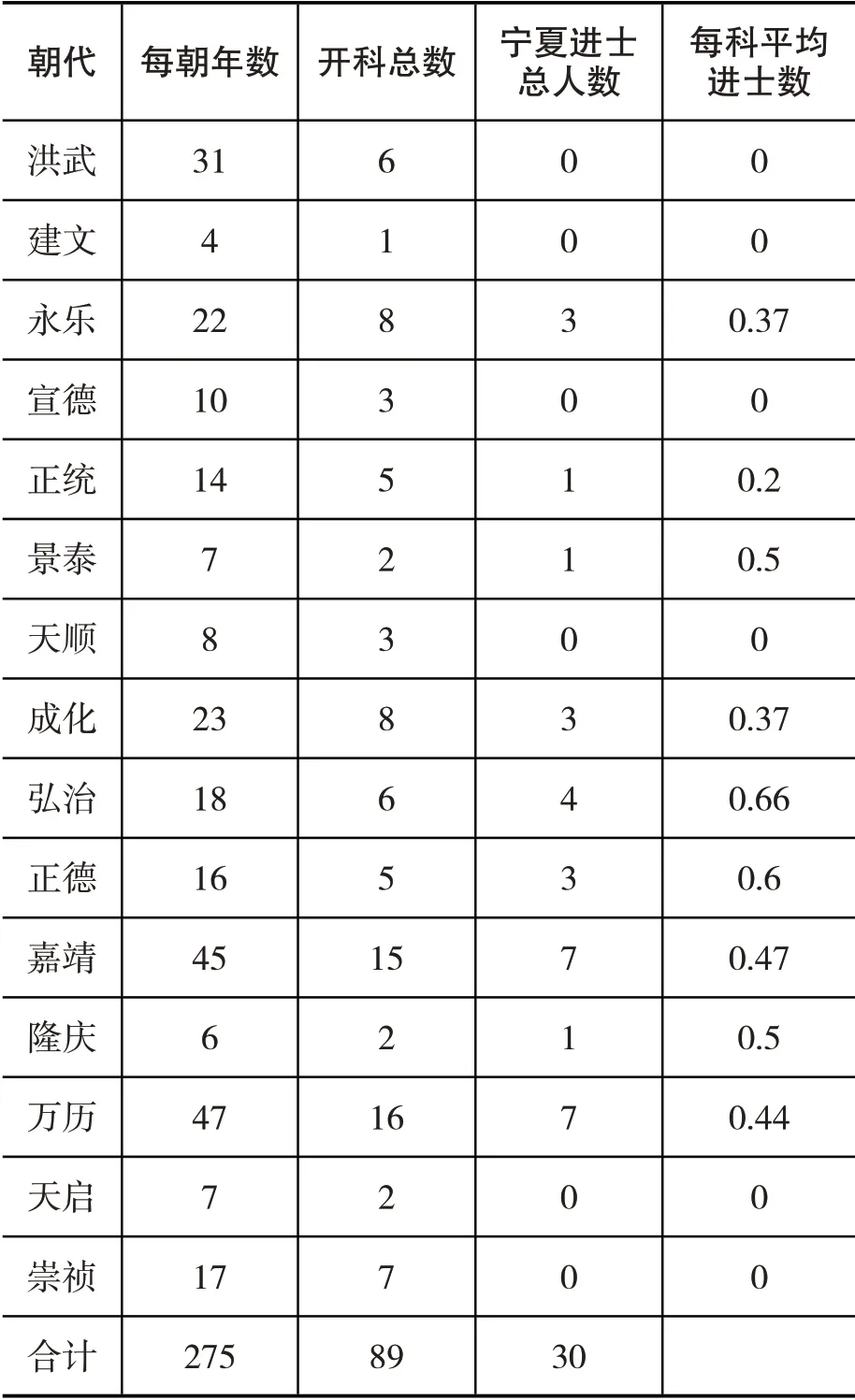

(一)时间集中性

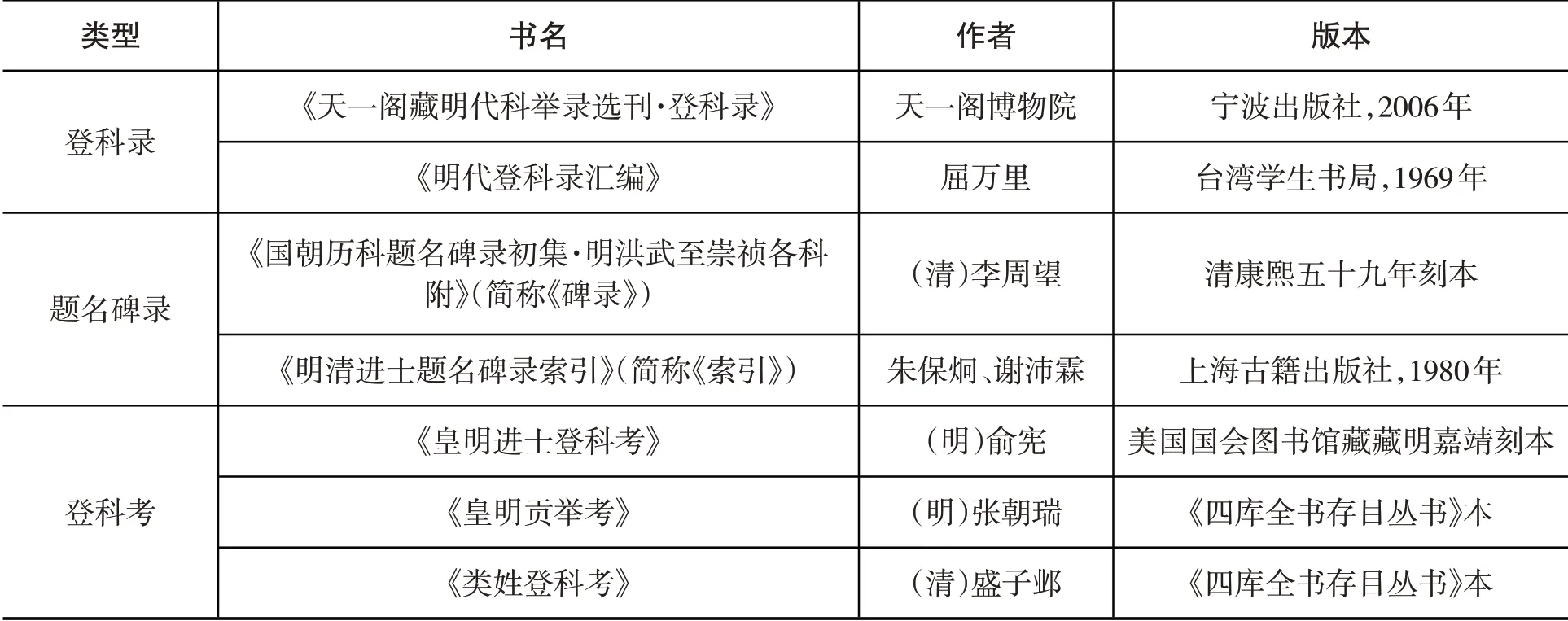

从时间上来看,宁夏地区进士中第的时间集中在成化、弘治、正德、嘉靖、隆庆、万历六朝,总计25人,占总人数的83%,而且每朝均有考中进士,没有出现断档(见表4)。

表4 :明代宁夏地区进士各朝分布情况表

从每朝每科中进士的平均数来看,这六朝每科平均中进士0.4—0.6 之间,基本保持了稳定。笔者认为造成这一现象的原因有三。

第一,时间长度。这六朝时间较长,总计155年,占明朝总时间的56%,两朝合计开科52次,时间的长度与中进士的人数呈正比。

第二,科举制度的完善。首先是南北分卷制度的确立,明朝自洪熙元年(1425)颁布了“南北分卷”制度,宣德二年(1427)正式实行,“如一科取百人,南取六十,北取四十,则南北人才皆入用矣”[17]6233。这一制度增加了北方士子中进士的机会,宁夏地区亦得益于此制度。其次是取士定额制度的确立,明初会试取士,人数不一,多者如永乐二年(1404)取470 人,少者如洪武二十四年(1391)仅取31人,这在客观上造成了各地区中进士人数的波动。成化乙未科(1475),朝廷规定:“率取三百名,有因题请及恩诏而广招五十名或百名。”[18]3157自此之后,每科取士人数固定为300—400名,保证了每科中进士人数的稳定。

第三,宁夏地区自身的发展。首先,宁夏地区在六朝期间内部环境保持了稳定。宁夏地处边疆,在明朝前期,军事形势紧张,洪武三年至五年曾一度将宁夏地区百姓迁至西安。成化十年(1474),左都御史王越驻防固原,协调西北防御;弘治十五年(1502),兵部尚书秦纮开府固原,总制延绥、宁夏、甘肃、陕西(固原)四镇军务。自此,明朝西北形成了一套完整的防御体系,保证了成化至万历百年之间宁夏地区的稳定。到了明末,社会矛盾激化,开始爆发大规模起义活动,宁夏地区再次动荡。天启元年(1621),宁夏、固原两镇士兵溃散,形成了大规模逃兵潮。崇祯九年(1636),宁夏镇兵变,巡抚王揖被杀。动荡的社会环境使得宁夏的教育迅速衰落,天启、崇祯两朝,宁夏再未出现一位进士。其次,宁夏地方官员提高了对于人才培养的重视程度。明朝前期,宁夏巡抚多加参赞衔署理军务,这使得他们无暇顾及教育方面的事情。天顺年间,陈翌任宁夏巡抚,去除参赞,自此宁夏军政分离,巡抚专管民生,开始重视起宁夏的教育。《嘉靖宁夏新志》载:“张蓥,成化六年,以右副都御史巡抚,改建庙学,增广人才;韩文,弘治四年,以右副都御史巡抚,增修学舍,以教生徒。”[3]130这一时期也是宁夏文化繁荣时期,明朝四部宁夏通志中三部修于这一时期。官员对教育的重视促进了成化至万历年间宁夏地区进士数量的增长。最后,岁贡制度的实施。明代有岁贡制度,每年从地方选举生员送入国子监读书。成化元年(1465),宁夏卫学开贡,最初是两年选择一名,到嘉靖二十五年(1546),“诏宁夏卫学每岁考选一人入贡,如郡学例”[19]4525。国子监的教育水平要高于地方学校,国子生的出现,保证了宁夏地区的人才数量。自成化之后,宁夏地区14位可考就读学校的进士中,有8位为国子生(楚书、刘思唐、齐廷珪、胡汝楫、王官、俞鸾、杨应元、王元),占进士数一半以上,可见岁贡制度的实施对宁夏科举的巨大推动作用。

(二)地域聚集性

明代宁夏地区进士在空间上呈现出了地域聚集性的特征(见表5)。

表5 :宁夏地区进士空间分布表

如表所示,宁夏卫、前卫、左屯卫、右屯卫、中屯卫同属宁夏镇城,可以看作一个整体,宁夏地区30 位进士,23 位出自这五卫之中,固原与隆德各有2 人,庆府2 人,灵州1 人,中卫与后卫终明一代,都没有出现一位进士。造成这种地域聚集现象的原因有二。

第一,移民原因。宁夏地区是明代主要的移民输入地之一,而这些移民主要进入了宁夏镇城直属的五卫之中。五卫25 位进士之中,双籍进士的数量占到了22 人。这些移民之中很多原本家学渊厚,只是因罪被贬谪至宁夏,他们的到来直接提高了五卫的科举水平。如首位进士徐琦,《明史·徐琦传》载:“徐琦,字良玉。先世钱塘人,其祖谪戍宁夏,遂家焉。幼立学,通经史。”[8]4316再如胡汝砺,《国朝献征录》卷八载:“胡汝砺,字良弼,其先应天溧阳人也,祖士真以医累谪戍宁夏,遂为宁夏人。”徐琦与胡汝砺考中进士之后皆官至兵部尚书。

第二,学校的设置时间与规模。学校是影响一地科举状况的直接因素。宁夏镇城于洪武二十九年(1396)设立儒学,成化六年(1470)重修,规模扩大。《弘治宁夏新志》载:“军生三百余名,盖视有司廪增附之例也,规制屹然矣。”[6]20宁夏五卫除儒学外,还在各地设置社学。“社学:宁夏在镇城、五卫、仪卫司、南关、马营并屯堡共五十四所。”[6]21嘉靖十七年(1538),巡抚吴铠创建养正书院,后又经巡抚王崇古重修,改名揆文书院。宁夏镇城依托儒学、社学、书院,构成了一套完整的学校教育体系,其他地区的学校教育则远远不如镇城,有的学校设置时间过晚,如后卫儒学设立于嘉靖三十八年(1559)。隆德县儒学设立于洪武二年(1369),然地处偏僻,规模过小。宁夏镇城优越的学校教育使得此地区的进士数量远远高于其他地区。

四、明代宁夏地区进士的贡献

笔者梳理了宁夏地区30位进士的生平资料,发现他们的贡献主要集中在军事与文化两个方面。

(一)军事贡献

宁夏地区进士在政治上并未出现名宦式的人物,或许由于西北地区的尚武之风,出身科甲之途的文进士却在军事方面表现出了才华,数位宁夏地区进士在军事上皆有所建树。

马昊,字宗大,在四川任官期间多次带兵平叛,军功显赫,“升四川佥事,督兵剿蓝廖等贼于大坝山,以功累迁四川巡抚;达贼犯松潘,昊击走之,加俸一级;又以讨平僰蛮普法恶及松潘番端竹白等功升右都御史”[13]。可以说,马昊的一路升迁皆由其军功所致。《万历四川总志》卷二十一《经略》详细记载了马昊平定普法恶的过程,盛赞此战之果:“贼党悉平,各军通斩三千余,其坠崖溺水者不可胜计。”[14]《广名将传》中有马昊之传记,称其“长身骁勇,善骑射……战无不利”。

张嘉谟,字舜卿,在军事战略上颇有见地。张嘉谟在山东任军中主事时,针对“贼益猖獗,官军功无所成”的局面,建言道:“当出奇以遏其锋,审势以夺其气,若徒尾其后,是驱贼以自戕也,何损于贼,何益于民?”[13]时任兵部侍郎的陆完采纳此建议,改变战法,在潍县设伏,大破盗匪。张嘉谟任车马司员外郎时,针对蜀地叛乱,向兵部尚书彭泽建言:“若顺流而下,则荆湖之忧方剧。公若分兵属仆由汉中取道,以扼夔峡。公以大兵取重庆,贼则成禽矣。”彭公深以为然,后果功成奏凯。

楚书,字国宝,曾平定大同叛乱。嘉靖十二年(1533),大同军乱,杀总兵李瑾虞。时楚书任兵部主事,“上遣工部员外郎李文芝、兵部主事楚书往视其事”。楚书到大同之后,分析形势,认为:“马升、杨麟为贼所逼,非其心。”于是首先降服此二人,之后令马升等陈朝廷威德,“晓以祸福,令献首恶,至夜贼平”[13]。“入城,楚书复以上所谕阁臣德音檄示城内,于是城中宗室、官生迎书入,欢声如雷。遂擒黄镇等九人皆斩之。”[23]楚书在大同平叛之中展示了军事才能,以军功胜任右副都御史,后又任宣府巡抚,镇守宣府镇。

除上述三人外,徐琦、胡汝砺、刘庆、骆用卿、王官、王继祖、俞鸾等人皆曾任武职。由此可见明代宁夏地区进士在军事方面的成就斐然。

(二)文化贡献

进士作为官方文人的代表,其文化贡献是不容忽视的。明代宁夏地区地处边疆,文风偏弱,进士群体在文学层面成就不高,现存于世的完整著述仅有管律《芸庄杂录备遗》十六卷。他们在文化方面的贡献主要在于发展学校教育、编修地方志两个方面。

1.重视教育

进士皆为儒学出身,他们在入仕之后,大多重视发展儒学教育,对于推动地方文教风气的兴起,有着重要作用。

徐琦,字良玉,任兵部侍郎期间,曾建议军卫设立儒学。《明史·徐琦传》载:“军卫无学校,琦请天下卫所视府州县例皆立学,从之。”[8]4316明代的卫所多设立于边疆地区,如辽东、云南、宁夏、贵州等地,徐琦的这一建议直接使得明代卫所教育有了大幅度提升,推动了边疆地区文化的发展。自正统之后,卫所籍进士的数量开始逐步上升,便是这一政策实施的结果。

曹衡,曾捐赠宁夏文庙建设。《弘治宁夏新志》载:“文庙:儒学东。其祭器铜爵、磁尊、豆共五百三十二件,皆镇人尚书徐琦、知府曹衡捐俸置送者。”[6]20

齐廷珪,任德平知县期间,重视儒学教育,扩建学校。《嘉靖山东通志》载:“德平县儒学:成化间,知县齐廷珪拓建堂斋、号房。”

此外,王元、王学古、胡汝楫等人在任地方官期间,皆有重视文教的记载。

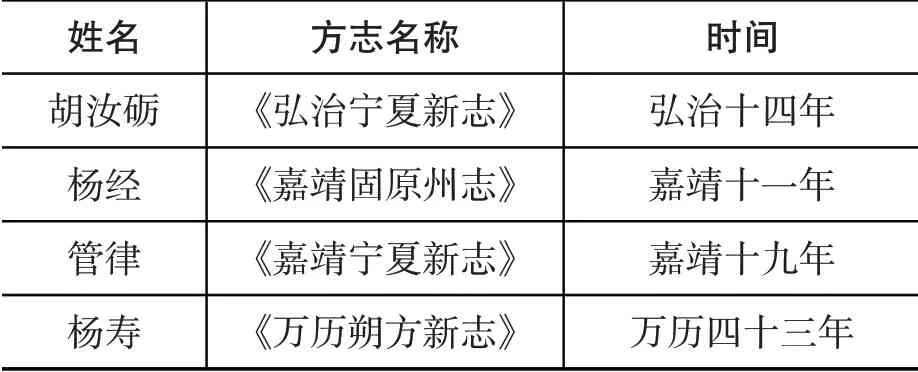

2.编修方志

地方志的修撰一般由地方行政长官主持,但真正的资料收集与纂修则是由当地知名士人完成,进士便是最合适的人选。宁夏地区进士在编修方志方面作出了卓越贡献(见表6)。

表6 :宁夏地区进士纂修方志表

方志是反映一地自然、历史、文化发展变化的综合性著述,是一个地域的“百科全书”。明代宁夏地区传世地方志共有6 部,出自宁夏进士之手者便有4 部,这些宁夏方志为研究宁夏历史发展提供了丰富的材料,进士群体之功,可谓大矣。

注释:

①关于明代进士总数的问题,由于统计方法与资料使用的不同,学界尚无统一观点。何炳棣《明清社会史论》认为是24594人;吴宣德《明代进士的地理分布》认为是24878人;龚延明《明代登科进士总数考》运用现存文献对明代进士总数进行了详细的考证,笔者认为结论尤为可信,故本文采用此文的统计数据,为24595人。

②明代取士,有文、武进士之分。武科与文科不同,有时三年一次,有时六年一次。且直到正德三年(1508)才进行了第一次武举取士。宁夏方志中留存的武科进士资料,记载简略,且缺漏甚多,如《宣统甘肃通志》中所载:“甘肃州县屡遭兵燹,案卷焚毁,文献无征,武科缺漏甚多,照各属旧志及采访册登录。”在无原始武举登科录文献对校的情况下,无法考证其具体情况。且文、武进士差别甚大,亦不适合放置于一文之中考述。故本文所述宁夏地区进士仅为文进士,不涉及武进士的情况。

③《康熙鄞县志》载宋儒系宣德十年(1435)举人,然明代宁夏志书皆述其为宣德七年(1432)举人。宣德七年、十年之事在《陕西乡试录》俱不载,无可查辨。因宋儒系陕西中式,故本文暂以宣德七年为准,以俟后考。