“积极参与”的档案学:档案行动主义探析

2021-01-12聂勇浩黄妍

聂勇浩 黄妍

摘 要:20世纪末,档案学者将行动主义引入档案领域,反思从社会主流群体的视角保存和阐释档案所存在的不足,倡导构建公正、多元、包容的档案空间。论文从行动目标、行动者、行动方式三个维度介绍了档案行动主义的核心理念,提出档案工作者应当通过积极的社会行动以及对社群档案自治的支持维护社会权利,系统反思档案和档案工作应对复杂社会的方式,为档案管理体制改革背景下我国档案事业的社会功能问题提供了一个可供参照的方向。

关键词:档案行动主义;社会权利;多元主体

分类号:G270

The Actively Participatory Archival Science: An Analysis of Archival Activism

Nie Yonghao, Huang Yan

(School of Information Management of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510006)

Abstract:At the end of the 20th century, archival scholars introduced activism into the field of archives, reflected on the shortcomings of preserving and explaining archives from the perspective of social mainstream groups, and advocated the construction of a fair, pluralistic and inclusive archives space. This paper introduces the core concept of archival activism from the three dimensions of action goal, actor and action mode, and puts forward that archivists should safeguard social rights through active social action and support for community archival autonomy, and systematically reflect on the way archives and archival work deal with complex society. It provides a reference direction for the social function of China’s archives undertaking under the background of the reform of archives management system.

Keywords:Archival Activism; Social Rights; Multiple Subjects

1 前 言

档案行动主义是国际档案学界近年的研究热点之一。[1]2000年以后,以凡尔纳·哈里斯(Verne Harris)[2]、安德鲁·弗林(Andrew Flinn)[3]为代表的档案学者开始从行动主义的视角讨论档案工作与档案工作者的社会角色,认为要维护社会公正,档案工作者必须转变被动的保管员角色,成为积极的历史塑造者,以积极的行动参与社会运行。2010年以后,国外讨论档案行动主义的文献明显增多,克雷格·高尔德(Craig Gauld)[4]围绕档案与权力的关系、档案职业伦理等方面进行了有益的探讨,摩根·柯里(Morgan Currie)[5]在归档行动主义、数据行动主义等方面也做了一定的拓展。

档案行动主义是后工业社会面对社会高度不稳定性和复杂性而诞生的一种档案理论,强调档案工作的公正、多元、包容,主张档案应当成为一种积极的社会改造力量,保护民众的各项权益,维护社会的公平和正义,通过有意识地保存边缘群体的记忆,为他们的身份建构和认同以及自身权益保障提供支持。可以说,档案行动主义是关注檔案维护弱势群体权益的一种思潮、一种号召、一种行动。[6][7]目前国内关于档案行动主义的介绍较少且较为碎片化,对档案在维护社会公平中作用的研究也有待深化。对于档案行动主义倡导的多元主体参与理念,当前我国主要还是处于以档案机构为主导,社群自发参与的阶段,尚未系统探讨各主体平等合作共治的内容。因此,论文从行动目标、行动者、行动方式三个维度梳理档案行动主义的核心理念,希望从行动主义的视角,为国家治理体系和治理能力现代化背景下档案工作者社会角色的问题,以及档案工作的应然社会功能实现问题提供一种可能的参考。

2 档案行动主义的核心理念

2.1 行动主义

行动主义(Activism)是20世纪后期产生的一种社会力量积极行动的治理理念。柳亦博与马尔巴哈·肖开提[8]将行动主义概括为旨在打破社会治理中制度之于行动的绝对先在性,塑造社会行动的公共空间,主动向政府之外的“行动者”开放并积极维护这种由主体多元带来的差异性互补状态。在传统的制度主义框架下,社会治理结构呈现“中心—边缘”的形式,通过制度将整个社会纳入既定的治理体系,在多样的社会需求中抽取出主流的需求。但这一模式的缺陷在于容易忽视边缘群体的诉求。行动主义是对制度主义的解构,刘珂[9]认为行动主义是一种激发人的独立性、自主性和能动性,适应未来合作社会的新型模式。具有平等身份的多元主体,以网络化结构重新建构适应风险社会的制度框架与治理体系,并以道德性和他在性为原则促进社会公平、正义的普遍实现。可以看出,行动主义强调在制度理性中加入主体的能动因素,以社会自治代替全面“他治”,尊重多样和差异,维护公平和正义。

2.2 档案行动主义

档案工作在体制层面的不平等是档案行动主义兴起的背景。1994年后,南非结束种族隔离制度,此后20年,南非积极推行民族和解政策,成立“真相与和解委员会”,力图纠正旧制度下侵犯人权的事实,以实现平稳的社会转型。尽管如此,民族隔阂、社会不平等、贫富分化等问题在南非的社会发展过程中仍然长期存在。过渡时期的档案工作受到司法制度的制约,官方叙事仍然由少数白人精英把持,“中心—边缘”的档案工作框架无法保障非主流叙事的权利。[10]不仅南非,美国、加拿大、澳大利亚等国家也同样存在种族歧视和忽视边缘群体的问题,自身历史记忆的缺失以及获取官方记录的艰难导致社群的档案权利受到严重侵害。在此背景下,档案学者引入了档案行动主义的理念,提出在档案工作框架内应当通过档案工作者的积极行动和社群档案自治的方式维护社会公正。

档案行动主义吸收解构主义思想,对主流叙事框架提出质疑,呼吁应该关注边缘群体档案的保存,保障边缘群体书写自身历史的权利,支持社会群体利用档案维护各项权益;倡导构建一个公正、开放、包容、多元的档案空间,承认和接受在档案中纳入多重声音和相互竞争的叙述,让档案能够反映社会的多样性,使得档案工作能够支持社会权利。要打破原有单一的档案工作框架,构建公正、包容的档案空间,一个可行的道路就是实现档案自治。乔安妮·埃文斯(Joanne Evans)[11]认为档案自治是个人和社区以自己的声音参与社会记忆,并成为身份、记忆的记录保存者和归档的参与者,提出档案自治和档案行动主义必须超越收集记录形式和内容的局限,变革档案和记录保存系统,改变其连接和交流的方式,在整个体系中纳入社群、社会、组织,由倡导档案工作及档案工作者转变为倡导公众参与构建自己的历史。

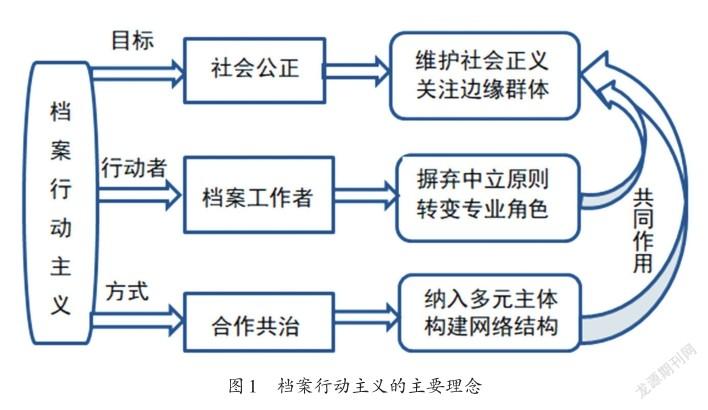

因此,论文从行动目标、行动者和行动方式三个维度阐述档案行动主义的理念:在目标上,档案行动主义呼吁利用档案的力量维护社会正义,关注边缘群体的档案权利;在行动者上,这一理论倡导档案工作者摒弃中立原则,积极行动;在方式上,档案行动主义则主张纳入多元的档案主体,构建网络结构的档案工作框架,如图1所示。

3 行动目标:维护社会公正

檔案维护社会公正具有两个层面的含义:一是利用档案的证据力量维护社会正义;二是保障社会群体获得自身记录、保存自身记忆的平等权利。在行动主义视角下,社会公正表现为承认社会结构的不平衡,公平、公正地分配档案工作中的权力,使边缘群体能够充分平等地参与政治进程和决策。[12]

3.1 利用档案的力量维护社会正义

历史学家、档案学者兰达尔·吉莫森(Randall Jimerson)曾提出档案和记录为公众利益做贡献的四个途径:监督社会和政治领导使其为自身行为负责;通过施加压力来促进开放政府;通过档案工作纠正社会不公平;通过记录代表性不足的社会群体培育民族和身份认同。[13]哈里斯也提出“档案追寻正义”理论,认为档案工作是反对种族隔离压迫斗争的一个组成部分;档案工作者不是一个客观的档案工作者,而是一个反对压迫制度的记忆活动家。[14]档案工作不应该仅仅局限于使馆藏更加丰富多样,而且也应该关注档案对社会的有用性,档案在维护社会正义、保存社会记忆、构建身份认同感中的独特作用。

档案是社会正义的记忆工具,是维护社会公正的证据。通过利用记录社会不公的档案可以追溯历史,维护社群的合法权益;通过档案的开放利用工作,可以纠正社会的不公。1941年日本偷袭珍珠港后,由于种族歧视和战争的因素,美国政府拘留超过12万的日裔美国人。在拘留期间,美国政府没收这一群体的部分资产并限制其活动,创建并使用档案控制他们。20世纪70年代,受修正主义历史学家的影响,人们开始重新审视过去的不公正现象,利用拘留期间保存的间谍记录、日语报纸、普查数据、照片、个人日记等档案维权,使美国政府承认战争期间拘留日裔美国人的错误并进行赔偿。[15]这一时期所保存的档案成了追溯历史、矫正过去不公正的有力证据。档案自身所具备的证据价值决定了档案是弱势群体伸张正义、争取基本政治权利的重要工具。

3.2 保障边缘群体的档案权利

档案行动主义针对“中心—边缘”结构的叙事框架,认为所有主体在这个框架中都应该存在表达自身话语的权利。档案行动主义直面官方、机构档案主导叙事的事实,主张转变档案机构和档案工作者的角色,通过塑造历史叙事和民间话语的多元化,以塑造社会的集体记忆。[16]

在资本主义原有制度框架下,少数白人精英掌握保存和解释记录的权力,档案机构保存的档案或是官方主流档案,或是被限制获取的以社群为记录对象的档案,边缘群体甚至遭受被抹去生命记录的不公。在20世纪,澳大利亚政府推行“白澳政策”,近10万名澳大利亚混血土著儿童被政府从家人身边带走,交由白人家庭或者收养营抚养和授予白人教育,他们被称为“被遗忘的澳大利亚人”。这一群体在申请访问自己被收养的记录时,只有半数获得自己所需要的信息,另外半数经过长时间的等待却最终被告知记录缺失或限制获取。因记录被抹去,自身历史的缺失使他们长期处于被歧视的环境。[17]

要减少这种遗憾的发生,需要重视边缘群体在档案空间中的话语权,保障其保存和利用自身档案的权利,构建多元的叙事空间。因此,行动主义呼吁以新的方式部署档案,纠正“不公正”和“不公正”的权力关系,打破档案中立性的神话,承认、接受并在档案中纳入多重声音,以档案工作者的积极行动构建一个公正、包容、多元的档案空间。

4 行动者:积极的档案工作者

从行动主义的视角来看,档案从生成到保存,再到提供利用或者销毁各个环节都发生在特定的情境,不可避免地受到多种权力的干预,容易忽视边缘群体的需求及其档案的保存,整个过程本身就不具备中立性。因此要维护社会公正,档案工作者必须成为积极的行动者,努力打破档案中不平衡的权力关系。

4.1 承认档案工作的非中立性

“他的信条是证据的神圣性;他的任务是保存他负责的文件的每一份证据;他的目标是不带偏见或想法,为所有想知道知识和方法的人提供知识。”[18]詹金逊认为档案工作者是中立、客观、公正的代表。但是,在行动主义视角下,档案工作的整个流程都不存在绝对的中立,受到意识形态、权力、档案工作者的个人情感和知识水平的影响。“今天,对大多数专业人士来说,档案中立性的神话已经彻底被打破。档案工作者和记录保存者知道,每一个记录保存行为都发生在它的背景中,并受其影响,从与该行为直接相关的系统和人员,到资助该行为的组织的动机,到发生该行为的更广泛社会的期望和规范。”[19]

档案本身、档案工作者个人价值取向和档案管理流程中都存在非中立性。首先,档案是经过过滤的信息,档案会筛选信息进行保存和传播,从而在更大程度上代表那些处于优势的群体。[20]其次,档案工作者在评判什么样的记录对于个人、群体、国家乃至整个社会有用时,依靠的不仅仅是一份普遍通用的标准,还在于其中投入个人情感和价值判断,档案工作人员的知识水平、文化背景等也会影响其对档案的解释。最后,档案的价值鉴定、档案的标引和著录、档案的开放利用等各个环节都不可避免地会围绕主流群体的需求来开展,以保证以有限的人、财、物资源能够发挥最大用处。“中立性”原则是传统意义上档案工作和档案工作者必须恪守的准则,但在个人和边缘群体希望获得身份感、文化感的时代,档案工作者需要为保存边缘群体的记录而有所行动。

4.2 促进档案工作者角色的转变

2017年9月21至22日,“档案、行动主义和社交媒体:建立有效协作和道德实践网络”研讨会在剑桥大学举行。该研讨会旨在将来自档案馆和社会组织的看似不同的从业者聚集在一起,探讨社交媒体和互联网内容的归档和保存问题。会议结果表明,如果社会想要通过社交媒体收集最真实的叙述,那么档案工作者有必要积极进入社会空间提供帮助。[21]档案行动主义呼吁,档案工作者应该摆脱中立的立场,为边缘人群、弱势群体保存档案或者提供替代性记录系统,并确保它们永久可用,转变成为积极的行动者。

档案工作者成为积極的行动者,主要是在专业角色、技能、心态等方面发生转变。首先,在专业角色上,档案工作者应当从被动的档案工作者转变成积极的记忆活动者。档案工作者应当积极与社群成员建立联系,通过多种方式参与社群档案项目,收集和保存记录边缘群体历史的档案,以反映社会的多样性。其次,在技能上,档案工作者应当广泛拓展自身技能。凯西·芬德利(Cassie Findlay)[22]认为档案工作者不仅有必要接受专业技能的培训,还有必要磨炼理解和记录背景、提高记录可用性、保存原始数字记录等方面的技能。最后,档案工作者在心态方面也应该有所转变。“遵循档案行动主义理论的档案工作者有一种质疑的心态,这种心态服务于作为档案工作者的角色和作为行动者的角色。”[23]档案工作者应当尽最大能力对自身所处的、不平衡的档案工作框架提出质疑。总之,档案行动主义认为档案工作者不仅是历史的塑造者,也是未来的推动者,应该成为维护社会公正的积极行动者。

5 行动方式:多元合作治理

以往的档案工作框架主要以档案部门为主导,社群在整个叙述空间中缺乏话语权。在档案行动主义的框架中,档案机构、社会组织、企业、社群等所有参与者都是行动的主体,他们地位平等,共同嵌入到网络化的行动结构中。“行动主义不会规定谁是行动者或者什么样的行动者,任何个体或组织都无法仅仅凭借制度的规定就自动成为行动者,而是必须通过自身的行动实践其行动者的角色。”[24]

5.1 纳入多元化的档案主体

档案行动主义强调的多元主体包括官方档案机构、社会组织、企业、个人等。它并非对立地看待政府与公众,而是强调这些主体共同置于一个合作框架内。消除档案工作者和使用者之间的界限,通过结合道德调节和社区参与的档案实践,满足社群档案自治的要求。[25]

行动主义强调社群在档案框架中的主体地位,呼吁档案机构与社群展开对话。根据社群的需求保存各记录主体的档案,以便利的方式提供记录历史事实的档案为社群服务,保障社群记录自己历史的权力,广泛开展社群建档运动。社群档案是行动主义在档案中的体现,“是社群维护自己的记录和记忆的一种方式,也是消除官方档案馆中由于未能收集某些群体的记录而不可避免地出现沉默和空白的一种方式。”[26]社会群体拥有保存自己的记忆、构建自己的历史的权利,能够通过自身的积极行动构建自己的历史。同时,也应该承担构建自己历史的责任,不能仅依靠官方机构来保存社会记忆,毕竟官方机构也存在力所不能及的地方。仅仅出台制度或者通过法律无法自动维护社会公正,在制度和法律触摸不到的领域,档案部门还应该与社会广泛互动,以了解社群的建档和利用需求,推动档案工作更好地维护社会公正。

5.2 构建网络化的档案工作框架

网络化的结构指在档案工作的整个框架内,各主体地位平等,不遵循自上而下的等级制度实现交流与合作。行动主义主张构建网络结构的档案工作框架,要求多元行动主体之间相互承认并开展合作治理。各主体在这个框架中通过合作的方式,不分地位高低,都拥有话语表达权利。

如何实现档案工作框架的网络化结构,需要在三个方面进行建构:一是在管理层面实现档案自治。接受并承认社群在档案空间中的主体地位,尊重不同群体的差异和平等权利,建立以信任为基础的合作网络,不同主体之间相互交流与合作。充分发挥档案机构在专业上的优势,中介机构在资金、技术上的优势,行业协会在组织和动员方面的优势,社群在拥有和理解自身特色档案资源方面优势,实现优势互补。二是在技术层面利用信息技术支撑网络结构,开发分散的记录保存系统。每一个社群都是一个节点,每一个节点都可以自行保存自身的记录,既可以打破不同群体之间档案系统和平台的壁垒,也可以节省各自开发系统的成本。三是在制度层面重视和鼓励社群档案的建设,关注边缘群体的档案权利,在法律和制度层面强调社会公众在档案工作框架中的主体地位。

6 结论与启示

综上所述,档案行动主义是以维护社会公正为目标,倡导档案工作者转变被动的保管员角色,积极参与社会运行,保存社会记忆的一种档案理论。在机构改革的背景下,档案馆从庄严的政务城堡中走出,更多地面向普通大众提供服务,以专业化的知识承担保存社会记忆的责任。面对档案机构的公共服务转型,档案行动主义在理论和实践上对我国档案事业的转型均有参考意义。

首先,从档案社会功能的转变来看,档案行动主义是对档案社会功能的进一步探索。谢伦伯格的双重价值理论将档案的价值分为档案对形成机构的价值和档案对社会的价值。近年来部分档案学者探讨档案的保存社会记忆和构建身份认同感的社会功能,将目光由档案为政务服务转向为社会群体服务,在档案体系中建构出社会服务体系。行动主义进一步深化了档案的社会功能,认为档案在维护社会公正方面能够发挥重要作用,档案作为原始凭证能够还原历史事实,保障边缘群体的权利。档案工作的服务对象由少数精英转向绝大多数普通民众,再扩展到弱势群体、边缘群体,其功能边界在不断地扩展和加深。

其次,从档案工作者的角色转变来看,传统理论将档案工作者定性为中立的保管者,不掺杂任何偏见和情感。特里·库克将档案工作者描述为“辅导员”的角色,哈里斯、华莱士等人突破中立的保管员的思想,认为档案工作者应当承担维护社会正义的使命,他们是社会正义的记忆活动家。行动主义视角下,档案工作者是社会中的人,而不是管理档案的机器,更加强调人的道德和本性,这种人性理念有助于激发档案工作者对自身工作的认同感和成就感,推动档案工作更好地为社会服务,提升社会对档案工作的评价。

最后,从档案的治理模式转变来看,行动主义认为档案治理的理想模式应当是合作治理,档案工作是一种集体行动,各主体地位平等,共同为保存社会记忆做出贡献。这一理念对社会档案资源,特别是社群档案的开发尤为重要。社群对自身历史、群体特点的理解,在档案资源的建设过程中具有重要作用。因此通过多元主体的合作而不是单一主体的支配,协商而不是命令才能够在档案空间中开辟一条多元、公正之路。

*本文系2020年度广东省哲学社会科学规划一般项目“基于社会共建的新冠肺炎疫情数字档案资源建设研究”(项目编号:GD20CTS06)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1][7]潘未梅,曲春梅,连志英. 国际档案学界十大热点研究领域——基于六种国际档案学期刊论文的分析(2017—2020)[J].档案学研究,2020(6):128-138.

[2]Harris V. The archival sliver: power, memory, and archives in South Africa[J]. Archival Science,2002(2): 63–86.

[3]Flinn A, Stevens M, Shepherd E. Whose memories, whose archives: independent community archives, autonomy and the mainstream[J]. Archival Science,2009(9): 71–86.

[4]Gauld C. Democratising or privileging: the democratisation of knowledge and the role of the archivist[J]. Archival Science,2017(17): 227–245.

[5][20]Currie M E, Paris B S. Back-ups for the future: archival practices for data activism[J].Archives and Manuscripts,2018(2):124-142.

[6]張珊.新时代中外档案合作交流研究——实践探索、理论基础与新模式构建[J].浙江档案,2019(12):26-28.

[8]柳亦博,马尔巴哈·肖开提.论行动主义治理——一种新的集体行动进路[J].中国行政管理,2018(1):81-91.

[9]刘柯.行动主义:基于合作治理的新型制度模式[J].公共管理与政策评论,2018(5):65-73.

[10]Harris V. Antonyms of our remembering[J]. Archival Science, 2014(14): 215-229.

[11][17]Evans J, McKemmish S, Daniels E. Self-determination and archival autonomy: advocating activism[J]. Archival science,2015(15):337-368.

[12]Duff W M, Flinn A. Social justice impact of archives: a preliminary investigation[J].Archival Science,2013(13):317-348.

[13]Jimerson R C. Archives for all: professional responsibility and social justice[J].The American Archivist,2007,70:252-281.

[14]Harris V. Jacques Derrida meets Nelson Mandela: archival ethics at the endgame[J] Archival Science, 2011(11):113-124.

[15]Hastings E. No longer a silent victim of history: repurposing the documents of Japanese American internment[J]. Archival Science, 2011(11): 25-46.

[16]Currie M E, Paris B S. Backups for the future: archival practices for data activism[J]. Archives and Manuscripts,2018(2):124-142.

[18]Jenkinson H. The English archivist:a new profession[C]//Ellis R, Walne P.Selected writings of Sir Hilary Jenkinson. Gloucester, 1980:285.

[19][22]Findlay C. Archival activism[J].Archives and Manuscripts,2016(3):155-159.

[21]Pretlove L J. Archives, activism and social media: building networks for effective collaboration and ethical practice[J]. Archives and Manuscripts,2018(2):239-241.

[23]Matthews R J. Is the archivist a radical atheist now: deconstruction, its new wave, and archival activism[J]. Archival Science,2016(16):213–260.

[24]張乾友.行动主义:合作治理的神髓[J] .河北学刊,2017(3):189-194.

[25] Flinn A, Alexande B. Humanizing an inevitability political craft: introduction to the special issue on archiving activism and activist archiving[J]. Archival Science, 2015(15): 329–335.

[26]Wakimoto D K, Bruce C, Partridge H. Archivist as activist: lessons from three queer community archives in California[J]. Archival Science, 2013(13): 293–316.