读《贵潘友朋信札》

2021-01-12张步东

张步东

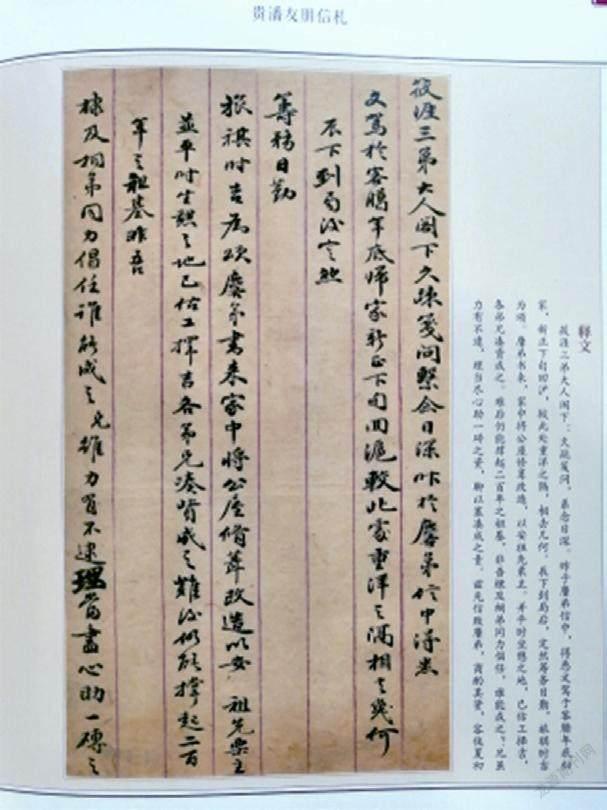

《贵潘友朋信札》作为手书信札,不仅传递着潘氏家族和晚清政坛的众多信息,还具有宝贵的文物价值和书法艺术价值。综观当下的档案工作,名贤信札的征集、利用对工作人员的综合学养要求甚高,不少在其他门类的征集、利用上得风得雨的好事者,即便竭尽所能想进入这一领域,多半也是难以得其门而入,所以这一领域吐故纳新的速度极慢。而苏州市档案馆近年来屡有收获,不但给名贤信札征集保管、开发利用带来勃勃生机,更让沉寂已久的过云楼、贵潘这些历史旧事重见天日、鲜活生动起来。

一、最常见的文字

札,古人用来写字的小木片,后来逐渐引申为公文及书信,是千百年来最常见的文字现象。我国现存最早书写在纸上的信札,是西晋陆机(261-303)为了祈求友人早日康复而致函问候的《平复帖》(“平复”意即康复)。陆机“少有奇才,文章冠世”(《晋书·陆机传》),他写就的《平复帖》成为目前存世最早的书法真迹和纸质书信(收藏于北京故宫博物院)。

19世纪美国著名作家爱默生说过:城市是靠记忆而存在的。苏州市档案馆与苏州科技大学文学院2019年8月合作启动贵潘家族信札的点校工作,经过精心策划、周详安排,组织专家团队,历时一年半,完成近40万字初稿。《贵潘友朋信札》(苏州市档案馆编,沈慧瑛、凌郁之主编,古吴轩出版社2020年版)的出版,为研究太平天国运动在江南发展及清政府采取的对策、研究江南文化与望族关系提供了第一手资料。苏州素以文化发达、人文荟萃著称。贵潘友朋信札内容丰富,几经战乱、“文革”、城市变迁等,居然大多完好保存至今,为后人还原了一段真实的家族生活史和文化心灵史,实为不可多得的珍贵历史文献,具备史料价值和美学价值,体现了几代有心人守护传承传统文化的拳拳之心。

在潘氏留存的文献中,信札别具特色。一支毛笔、几页信笺,是人们以往的沟通方式。贵潘友朋信札是潘氏文献研究的重大发现,此前没有著录目录。整理这批潘氏信札,不仅要一一辨识字体笔迹,而且还要了解熟悉古代职官制度、文书格式、亲疏关系、宗亲称谓,以及地方历史人物的姓名、字号、方言、习俗,等等,从中发现晚清江南社会的宗族关系、社会交往、官场生态、经济生活、士绅心态等,其整理难度可想而知。贵潘友朋信札往来之人皆为大家高手,其鱼笺雁书不仅文辞简洁、内容广博、书法潇洒,而且文义、艺术欣赏俱佳。譬如,书中第一通丁日昌和第二通马铭两人的信札用笺就与众不同,其他众人所用信笺也是特征非常明显,或印以精美、浅淡的图饰,或印有梅兰竹菊等隐画,十分清丽脱俗。

《贵潘友朋信札》全书以人名为序,共收录161位作者信札795通,1500余页,是各种字体、各种花笺的总集。整理者对每封信札的相关信息,如字跡、人物、事件、写作事由等都进行了认真的辨别、考证,并且采用依人系年、点校加影印的编排方式,以信札讲述档案,以档案印证历史,以历史启迪现实,内容丰富,对研究贵潘家族交游、治学等有参考价值,较好地传播了苏州历史文化,让现代人再度触摸到历史的温度,是苏州历史文化档案资源的又一次深度开发利用。

昔日达官贵人寻常事,如今专家学者言语中。整套《贵潘友朋信札》中,潘氏家人之间的信札达308通,占全部信札的近2/5。从他们通信的频率和无话不谈的内容,可以发现彼此间的感情与信任。潘茂先称赞潘馥:“家中将公屋修葺改造,以安祖先栗主,并平时坐憩之地,已估工择日,各弟兄凑资成之。难后仍能撑起二百年祖基,非吾棣及桐弟同力倡任,谁能成之?”(《贵潘友朋信札》第四卷,第130页)潘茂先向潘馥诉说家运不幸:“闰、谔两侄”胡作非为,“合族皆为削脸,若再任其肆恶,深惧其祸不远矣。”(第四卷,第126页)

二、最实用的圈子

物以类聚,人以群分。用现在的话讲,就是圈子。

关于“贵潘”的来由,柯继承所著的《望族秘事》一书称:“‘贵潘’一族原籍安徽歙县南乡大阜村(故后称‘大阜潘氏’)。明末,大阜潘氏族人经商往来吴中,卜居在城西的南濠,后迁至黄鹂坊桥,至潘世恩时定居钮家巷。故居至今基本保存完好。”

从乾隆中至光绪末的120年间,潘氏家族共出了9名进士,其中一名状元、两名探花,另外还有36名举人、21名贡生、142名秀才。晚清重臣李鸿章也是贵潘家族潘曾莹的门生,曾为潘氏题匾:“祖孙父子叔侄兄弟翰林之家”,称誉其“天下无双”。

一个家族在120年间能够出现这么多的人金榜题名,并且相互之间的关系又如此亲近,这在科举时代的确是个了不起的成就,“天下无双”名副其实。

贵潘家族友朋手札,收信者大多为潘馥,主要反映的不是亲朋间的家长里短,而大多涉及同治光绪年间的重大事件、官场生态、社会活动、人情往来、家族管理、子女教育等方面的内容。涉及的名家众多,如“状元宰相”张之万、广东巡抚刘瑞芬、户部尚书钱应溥、洋务运动代表人物丁日昌、湖北巡抚彭祖贤、刑部尚书庞钟璐、湖南巡抚邵友濂、建昌兵备道陶文潞、大理寺卿赵佑宸等朝廷官员,苏州望族贝氏、顾氏、彭氏等官绅乡贤,以及潘氏家族内的潘世恩、潘祖荫、潘遵祁等。由于太平天国运动,清廷亟需军事人才效力,从而导致用人政策的变化,“若候补京官,需打仗者方能得‘免选’字样,捐至知府,亦不能以寻常出力保至道员”,所以吴景萱感叹说,保举“事事从严,真无出头之路”(《贵潘友朋信札》第一卷,第226页)。对于这种残酷的仕途竞争,《贵潘友朋信札》提供了大量生动的事例。

清同光年间,随着太平天国运动被清廷镇压,局势趋于稳定,苏州聚集了众多的达官贵人,他们或在朝堂为官,或已退隐林泉,因缘际会相识相交相知。顾文彬、潘遵祁、潘曾玮、彭慰高、沈秉成等人于光绪初年仿唐宋时洛阳作“真率之会”而成立“吴门真率会”(“真率”乃真诚直率之意)后,更是经常在顾文彬的怡园、吴云的听枫园、沈秉成的耦园、李鸿裔的网师园、潘遵祁的三松堂相约举行雅集。光绪十年四月十二日,在潘遵祁的三松堂举行真率会雅集,潘遵祁手剪祖父时栽培的娑罗花分赠给来宾,并首吟七律两章,顾文彬则与诸友各有和章,之后请顾沄画《西圃看花图》。

从潘馥等人获得的一连串功名与官衔来看,大多属于中下级,而且官衔多是“候选”“行走”(类似于见习)之类,并非实职的正员。但潘馥的族叔潘曾莹(星斋)历任六部侍郎,潘曾玮(玉泉)亦任兵部刑部郎中,族弟潘祖荫更是圣眷正隆,位至工部、吏部、兵部、户部尚书及军机大臣,且多次担任殿试和朝考的阅卷大臣,门生故吏遍及天下。这个隐形的权力网络使潘氏家族在苏州地方的实际影响力大大增强,许多姻亲、同年、故旧都是冲着这个网络而致信潘馥寻求帮助的。如陈世樑致函潘馥,称:“谂知老夫子大人为上游所器重。”(第二卷,第189页)陈光藻也说:“知长者经济才猷,故为上游器重。”(第二卷,第192页)金许洪通过潘馥的举荐优先获得湖南湘阴县丞的实缺,但赴任之后发现湘阴远离家乡,作为副职的县丞也是“清苦冷署”,形同鸡肋,于是再次致信潘馥:“兹又恳者,杨君与翁方伯系属至戚,令叔玉泉先生与杨君至好,用再函恳尊兄于令叔处转恳杨君,再为函致方伯,并求阁下一并嘱恳,俟有知县缺出可以题补之处,务祈及早补用。”(第三卷,第17页)这封信札清晰地呈现了金许洪的跑官路线图:金许洪→朋友潘馥→族叔潘曾玮(玉泉)→至交杨君→至戚翁方伯(湖南布政使)。在这一权力链中,潘馥家族中的潘曾玮显然是关键环节。

三、最率意的书法

中国的书法从诞生之始就跟记事的实用功能分不开,或者说正是立足于实用而一步步发展起来的,其实用的倾向在书法的发展历史过程中始终占据着十分重要的地位。艺术价值高且持续时间最长的,毫无疑问是最为随意、最为实用、最为常用的信札了。

选择从信札(手稿)的角度入手来寻找中国书法的真谛,这个路径在实践中已经为众多书法研究者所认可。可以肯定地说:书法中最率意的文字,莫过于信笔而就的信札(手稿),从中可窥见中国文人的性格、灵气、才气、风度及修养。如《贵潘友朋信札》第一卷中王大经的四通信札,所写字体皆有不同,或工整中矩,或信手而就,可以探究书写者性格特征及书写时的不同心境。