冠心病不同进展阶段患者代谢差异初步分析

2021-01-10

冠心病是多基因遗传因素和环境因素共同作用的疾病[1],其中代谢异常与冠心病不同进展阶段密切相关[2]。代谢组学系统反映体内小分子代谢物变化,有助于发现与疾病发生及诊治相关的生物标志物[3]。本研究利用超高效液相色谱—飞行时间质谱联用(UHPLC-QTOF/MS)技术分析冠心病不同进展阶段患者血浆代谢图谱变化,探索与冠心病发生和发展相关的代谢物。

1 资料与方法

1.1 研究对象

筛选2013 年5 月至2015 年3 月于中国医学科学院阜外医院接受冠状动脉造影患者中选择至少一支主支冠状动脉狭窄50%~70%的临界病变患者19例(临界组),根据性别年龄1:1 匹配的冠状动脉正常者20 例(正常组)和罪犯血管狭窄80%~100%的急性心肌梗死患者18 例(心肌梗死组),共57 例,其中男性31 例,女性26 例。所有患者均排除其他器质性心脏病、免疫及代谢性疾病。研究经中国医学科学院阜外医院伦理委员会批准(伦理号:2012-431)。

1.2 样本准备

患者冠状动脉造影前取静脉血5 ml,4℃ 2 300 rpm 离心10 min 分离血浆,12 000 rpm 离心15 min,取400 μl 上清液-80℃保存。从所有待测样本中各取10 μl 混合为质量控制标本(quality control,QC)。

1.3 UHPLC-QTOF/MS 检测

利用超高效液相色谱系统(型号:1290 UHPLC,品牌:Agilent)和高分辨质谱系统 (型号:Triple TOF 6600,品牌:AB Sciex )进行检测。

利用阳离子相和阴离子相两种电离模式联合,对血清进行一级、二级离子检测。色谱条件:色谱柱Waters ACQUITY UHPLC HSS T3 (2.1×100 mm,1.7 μm);流动相A 阳离子相为0.1%甲酸溶解于水,阴离子相为0.5 mM 氟化铵溶解于水;流动相B 阳离子相为0.1%甲酸溶解于乙腈溶液,阴离子相为乙腈溶液。序列中每隔8个检测样插入1个空白样(75%乙腈溶液)和1 个QC 样,进样量4 μl。质谱条件:扫描范围50~1 200 mz,速率4 质谱/s。鞘气温度400℃,流速12 L/min;干燥气温度250℃,流速16 L/min;喷雾电压阳离子模式20 psi,阴离子模式40 psi;喷嘴电压0 V。

1.4 数据预处理

使用ProteoWizard 将原始数据转换为mzXML格式,以XCMS(xcms4 dda、xcms4 lipid)程序检索自建库获得矩阵数据表,包括质荷比(m/z)、保留时间(RT)、峰面积。以CAMERA 软件做峰筛选,最后用LOESS 模型对QC 进行归一化处理,弃去匹配度低于80%的数据。

1.5 统计学分析方法

使用SPSS 19.0 软件进行数据分析。对于患者基线数据,连续变量采用均数±标准差表示。计数资料应用方差分析比较组间差异,分类资料用卡方、或Fisher 检验(当超过50%单元格理论频数小于5时)比较组间差异,双侧P<0.05 为统计学差异。对代谢物数据通过多元变量统计分析方法进行分析,使用多变量统计软件SIMCA-P 14.1 进行正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA),应用学生t检验分析每种代谢物的显著性,差异代谢物筛选标准为校正后P值<0.1,同时OPLS-DA 模型第一主成分变量投影重要度(VIP)>1.0。

2 结果

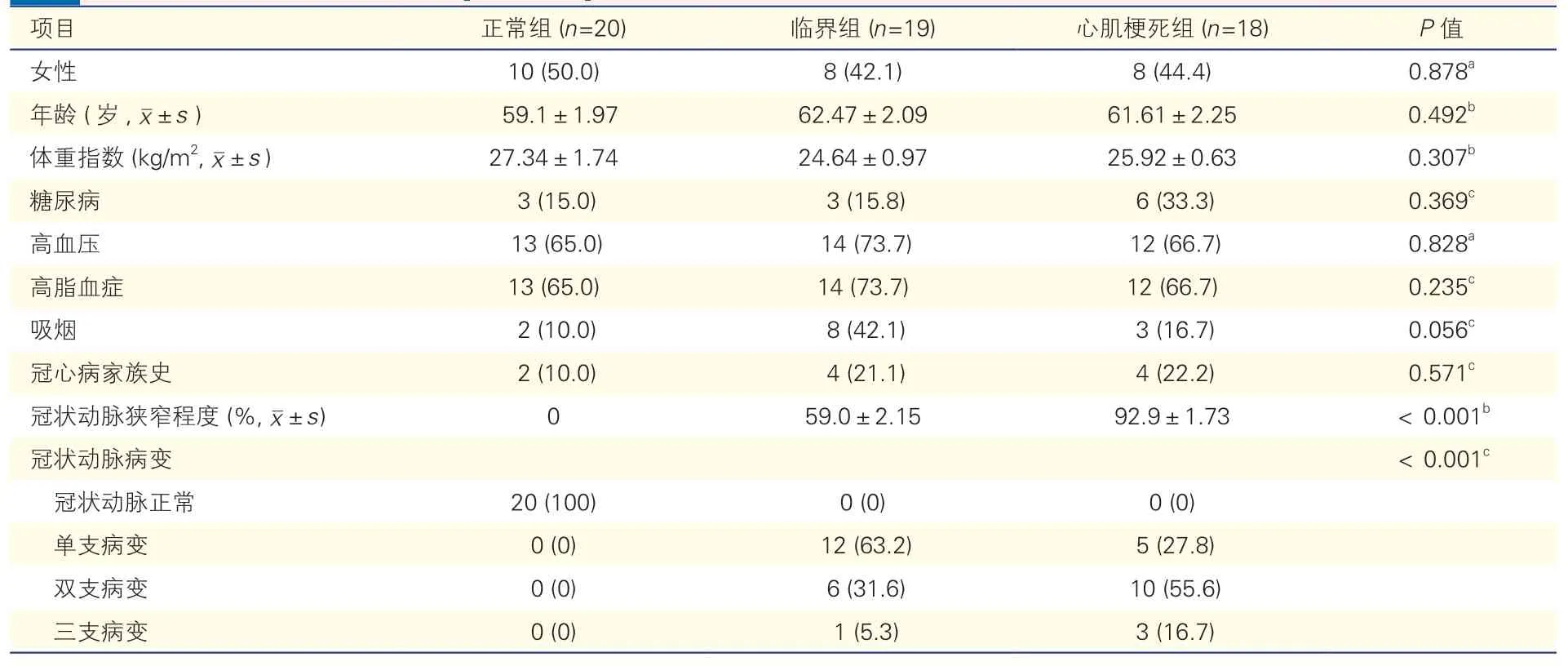

2.1 三组患者临床基线资料比较(表1)

三组患者间年龄、性别构成、体重指数差异均无统计学意义。与正常组相比,临界组和心肌梗死组合并高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟及冠心病家族史等危险因素比例有增加趋势。

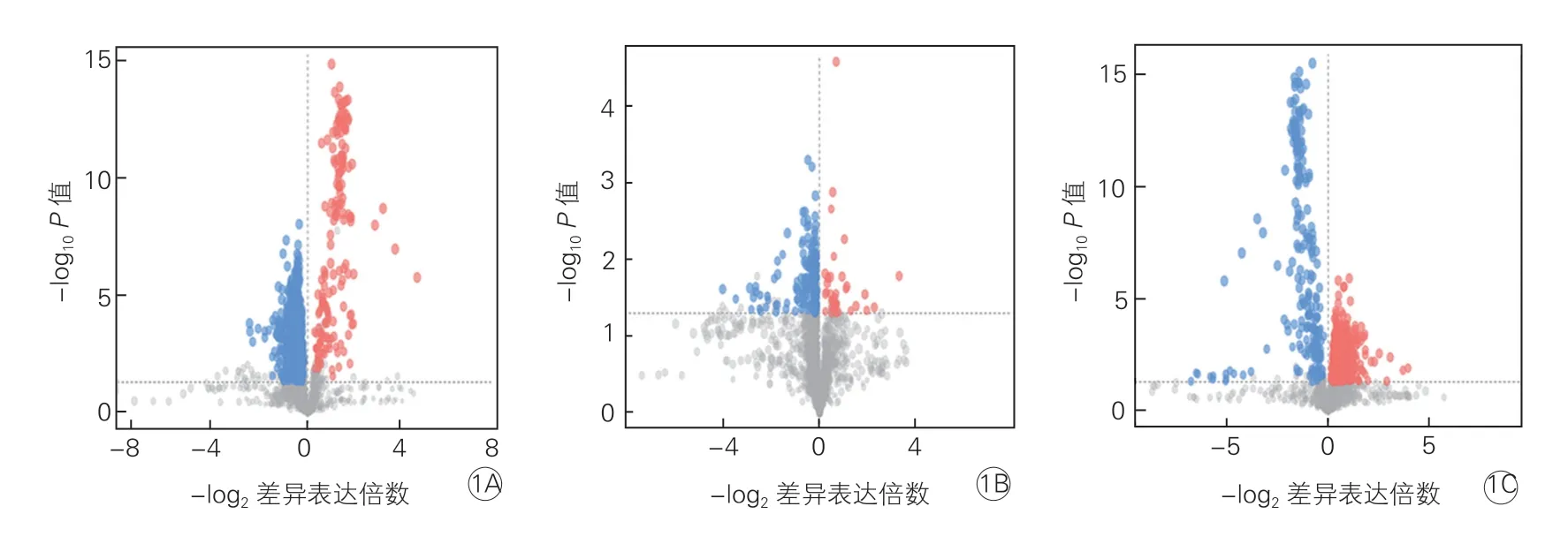

2.2 冠心病不同阶段患者差异代谢物鉴定(图1)

共618 种代谢物纳入冠心病不同进展阶段血浆代谢组学分析,其中正常组与临界组、正常组与心肌梗死组、临界组与心肌梗死组的组间差异代谢物分别为91 种、52 种、148 种。

表1 三组患者临床基线资料比较[例(%)]

图1 正常组与临界组、正常组与心肌梗死组、临界组与心肌梗死组的组间差异代谢物筛选火山图

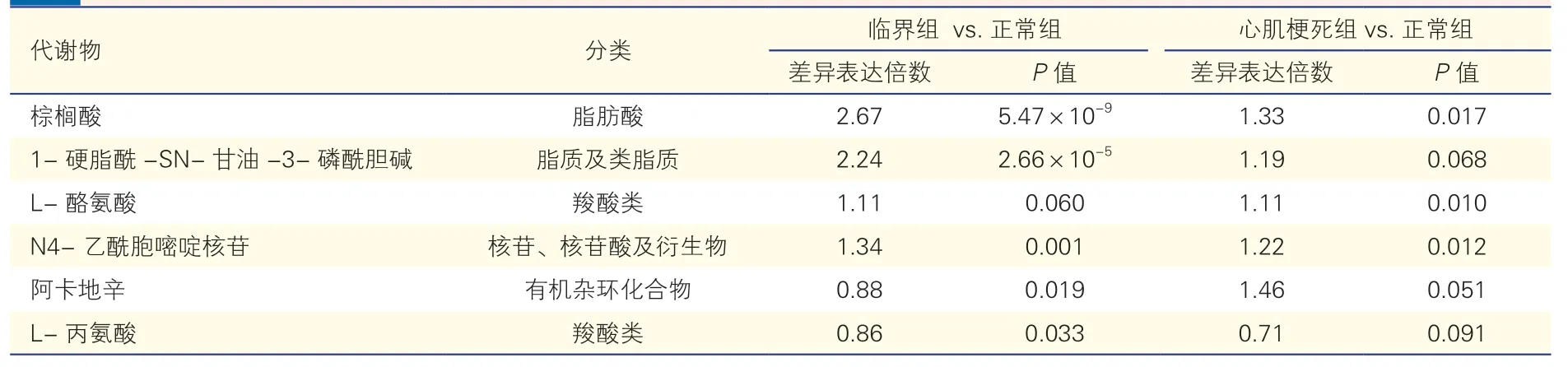

正常组与临界组及正常组与心肌梗死组的差异代谢物(表2):正常组与临界组及正常组与心肌梗死组的差异代谢物交集共有6 种。与正常组相比,临界组与心肌梗死组均上调物质包括棕榈酸、1-硬脂酰-SN-甘油-3-磷酰胆碱、L-酪氨酸、N4-乙酰胞嘧啶核苷,下调物质包括L-丙氨酸、阿卡地辛。临界组与心肌梗死组均存在冠状动脉狭窄,因此考虑该6 种物质与冠心病发生相关。

表2 正常组与临界组及正常组与心肌梗死组的6 种差异代谢物表达列表

正常组与临界组及临界组与心肌梗死组的差异代谢物:正常组与临界组及临界组与心肌梗死组的差异代谢物交集仅1 种,即L-苯丙氨酸,且L-苯丙氨酸表达量随冠心病加重,在正常组、临界组、心肌梗死组表达量依次下调,差异有统计学意义(临界组vs.正常组:VIP 1.48,P=0.090,差异表达倍数:0.92;心肌梗死组vs.临界组:VIP 1.42,P=0.004,差异表达倍数0.80),提示L-苯丙氨酸可能参与冠心病的进展。

3 讨论

研究筛选出冠心病进展不同阶段的交集差异代谢物共7 种。其中棕榈酸、1-硬脂酰-SN-甘油-3-磷酰胆碱的变化同我们前期对严重冠心病患者代谢物的研究相一致[4]。而L-酪氨酸、L-丙氨酸、阿卡地辛等,也分别被证实在心肌氧化损伤和炎症反应[5]、促进冠状动脉病变进展[6]、减轻缺血再灌注后心肌细胞凋亡[7]等方面具有各自的病理学特征。

Wu 等[8]发现苯丙氨酸与动脉粥样硬化患者心血管疾病发生风险呈负相关。在发生短暂缺血的心绞痛患者,苯丙氨酸也显著降低[9]。动物实验也显示L-苯丙氨酸作为调控靶点具有抗组织缺血作用[10]。本研究也发现随冠状动脉病变程度加重,L-苯丙氨酸在正常组、临界组及心肌梗死组水平依次下调,提示其参与动脉粥样硬化形成,直至冠状动脉重度狭窄而发生心肌缺血的病理过程,有可能成为冠心病早期诊断的有效标志物和治疗靶点。

本研究为小规模对照观察性研究,样本量有限,虽然检测出若干具有显著差异的标志物,但尚不能确定其变化同冠心病的病理生理进程的因果关系。未来将以检出的标志物蛋白为基础,进一步对其信号通路及功能意义开展研究,确认这些标志物与冠心病进程的关系及有效调控手段。

综上所述,本研究借助非靶向代谢组学方法检测并分析冠状动脉不同进展阶段血浆代谢物的差异,首次发现L-苯丙氨酸是与冠心病进展有强关联性的生物标志物,为从代谢水平探索冠状动脉疾病发生发展病理机制及新的潜在干预靶点提供线索。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突