面向协同化的建筑学专业数字化设计教学研究

2021-01-09黄欣

黄 欣

(同济大学浙江学院,浙江 嘉兴 314051)

1 引言

自计算机诞生以来,数字技术就开始影响建筑学的发展,无论从设计过程,建造过程,到最终的成果的形式等方面都有深远地影响。 尤其数字技术在最近20年的高速发展,已经对各行业的工作方式、思维模式产生了根本性的影响。数字技术在建筑学方面的推动更为迅猛。数字技术涵盖的方面很多,它已然成为一个专业领域。

随着国家科技创新战略的提出,越来越多的省市开启了建筑“智”造的议题。高校作为未来建筑“智”造的人才储备和输送平台,以及面向数字化科技创新的科学研究力量,开展面向协同化的建筑学专业数字化设计教学与研究势在必行。数字化建筑教学研究的缘起如图1所示。

图1 数字化建筑教学研究的缘起示意图

2 研究现状

数字技术的教学工作在我国的高等院校已开展,如清华大学和同济大学已经进行了数字技术教学方面的探索。但是如何理性地看待数字技术,从理论的角度教授数字技术的概念和知识,发掘出数字技术在各个领域的教学潜力,这方面的教学研究还处于初级阶段。

相关的数字技术的实践类教学已经开展很多,如在各个高等学校教授Rhino、Revit、Grasshopper、AutoCAD、Photoshop等数字技术相关的软件的实际操作能力。但是如何将数字技术上升到理论的高度,自上而下的认识数字技术的理论框架、历史、概念、知识和对建筑学带来的影响,这方面的课程在国内非常少。因此本次教改项目的内容就是探索一种数字技术的教学模式,以多种形式的教学方式理论性的教授数字技术和建筑学的关系。

协同化是数字技术在建筑学专业领域应用中非常重要的优势。因此,数字化建筑教学中的一个核心内容就是研究数字教学在跨专业、跨年级学生中如何形成良好的对接、有效的交流,形成更具广度的系统的知识体系和多维度的专业融合。教学体系建设的总体目标是使学生的学习具有更强的灵活性和更广泛的应用性。

特色化数字技术人才有着广泛的市场需求,数字化教学的领先性、普适性、应用性对建筑学的教学有重要意义。尤其是对于应用型本科教育的大学,开展适合市场需求的特色课程对学生就业有重要意义。特色化数字技术教学有利于学生在竞争中形成自身知识结构的特色,形成专业优势。其影响力不仅涵盖建筑学各专业,同时也可以辐射到全校相关领域的学生。

3 研究内容与目标

数字化课程体系建设计划开设数字技术的系列课程,既有针对全校的公选课,也有针对不同年级的建筑学学生的专业课。如何将数字化课程和建筑设计专业课有效的结合,形成优势互补,促进学生的学习,达到良好的教学效果,并适度地引导学生加强对专业协同的认知是本次教改项目的主要思路。

在这个主要思路下,一共有两方面的考虑,首先考虑如何结合,如何教学,采用何种手段、方式、方法,在培养学生学习兴趣的同时,达到知识的有效传递。其次需要考虑的是数字技术对于建筑学的影响虽然是多方面的,但是最终的成果是可观察的、可触摸的、可感觉的;也就是说在感性的方面培养学生对于数字技术的认识和认知,这是建筑学教学有利的一面(图2)。

图2 与特色专业学科架构相结合的数字化教学目标示意

改革的内容主要有以下5方面。

(1)整合优化原《数字生成建筑》《数字城市建筑赏析》《数字化建筑设计应用》三门课程的内容。形成简明扼要的数字技术理论学习框架,一方面强调数字化学习的方法、学科的边界以及外延;另一方面侧重国内外最新的理论前沿。使学生对数字化的理论有总体的把握。

(2)利用丰富的线上资源进行拓展,形成线上-线下混合教学。平台课面向全体学生;专题培训课面向有深造需求的学生,夏令营等数字与建造结合的混合课程面向实践创新型学生,形成多层次的教学。

(3)强调数字化理论课程和建筑设计课的协同。理论-实践相结合的教学思路,以深入浅出的方式教学,让学生在感性而直接的渗透式学习中,理解理论知识。达到理论与实践的结合。

(4)适当将基于BIM的专业协同方法纳入教学内容。

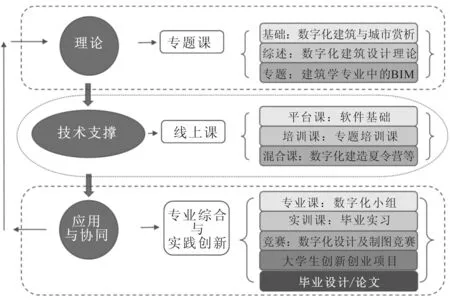

(5)与实践创新类课程结合,加强从理论到实践的应用能力培养。在专业课、实训课、大学生创新项目、毕业设计等实践类课程中嵌入数字化课程的教学成果,形成理论与实践的有效连接(图3)。

图3 数字化教学框架

4 实施方案

吸取国内外相关院校经验、结合地方人才需求、顺应国家行业发展趋势,同时依据建筑学专业学生自身特点,面向当前“宽口径”的学生培养模式,形成一套独具特色的教学体系是非常有现实意义的。

针对以上目标,对数字化课程体系做了一些调整。

4.1 理论型课程结构的调整

4.1.1 加强课程间的衔接、过渡

对重要知识点进行不同方式的“叠加式”学习。

4.1.2 强调协同性

梳理各课程之间的层次性,并对内容进行整合。保持并突出各理论知识自身的特点和形成各知识点的特色教学线索,同时强调重要知识点在实践应用中的交叉、融合。是数字化系列课程起到专业间协同和跨专业协同的纽带作用(图4)。

图4 数字化协同教学示意图

4.1.3 开放式的数字化理论教学体系

改变传统的封闭式教学方式,与数字化的实践课程、建筑设计课、建筑构造课、历史建筑保护等课程相结合。开发出现场教学、联合作业展及教学交流、公开讲座等多手段课外学习模式,改变对晦涩理论的照本宣科式的学习方法,强调课外学习流程设置的灵活性、丰富性。

4.1.4 联合教学

通过一定数量的联合教学、联合交流,加强专业间、以及专业内部不同年级之间师生的交流互动。体现以BIM为代表的数字化平台的协同性特征,促进学生对多专业协作和信息共享的理解。

4.2 线上资源的整合利用,形成线上—线下协同的多层次教学

利用丰富的线上平台资源(智慧树、超星尔雅等),以及专题类的视频课,为传统线下课程提供互动、补充,通过教师引导,形成学生自主选择、机动学习的多层次教学环境。同时带动学有余力的学生参与跨院校学习,形成线上-线下、理论-实践结合的混合教学。

4.3 与实践创新类课程的协同教学

4.3.1 强调“新”

把国际最新、最前沿的趋势作为重点进行介绍——提升学生眼界、兴趣,使理论学习起到“高屋建瓴”的作用。数字化作为信息化时代的新领域,知识更新快,学生在未来的从业过程中仍需要不断学习、更新知识是其重要特点。因此,提高学习兴趣、掌握学习方法、提高学习能力,使学生在课余和未来的工作中有着更强的自我更新知识能力比让学生在课堂记住具体的理论细节更具有现实意义。通过调整教学内容和教学结构,把国际新动向、国内外相关领域的最新研究方法、思考方法和理论应用方式,作为重要的教学“节点”,以视频、图像和生动案例的方式进行课堂呈现。

4.3.2 强化直观感受,提高理论知识的有效传递

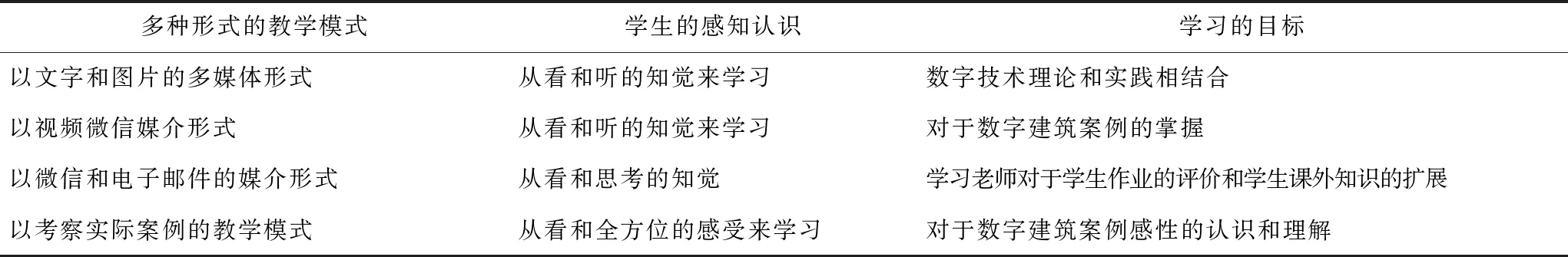

通过现场教学、多媒体展示、教学展览等多种手段提高数字理论学习的趣味性、可感知性。使得理论学习变得“可知、可思、可感、可行”(表1)。借助数字化建筑理论自身的可感知特点,增加教学中学生的感性认识。加深对知识的理解。

表1 多层次教学形式比较

4.3.3 互联网+的教学模式

此系列课程不仅有教师的课堂讲授,还有互联网技术支撑下的网络师生互动,以及现场教学和调研。教师通过网络发布课外学习内容,批阅学生作业,加强了师生的互动。

4.3.4 与实践类课程的结合

形成与设计竞赛、大学生创新项目、毕业生设计院实习、毕业设计等实践类课程的广泛结合和交融。

图5 基于BIM教学的毕业设计成果

5 结语

以联合教学、现场教学、公开讲座、展览交流等教学法加强课程间、师生间、专业间的交流,打破传统理论教学的单向性知识输出方式,针对具体培养目标,提高课程的应用性、实践性。教师在有限的课时中设计与当代热点、专业难点,以及学生未来实习、实践工作中最重要的能力相关的“问题”,引导学生在“提出问题”-“解决问题”的过程中,将课堂所学“活学活用”,增加与学生的互动,引导学生将理论命题进行实际应用。

数字技术已经渗透到人们工作和生活的方方面面,可以预见数字技术对于学生今后未来的工作和生活密不可分,起着关键的作用。如何系统地和理论性地认识和理解数字技术对于学生来说是十分重要的,可以帮助学生在今后的工作和生活中有意识地学习和使用数字技术,为他们的未来打下坚实的基础。