艾灸与西药治疗类风湿性关节炎临床疗效及炎性标志物水平比较的Meta分析*

2021-01-08邓凯烽尤晓华陆惠玲陈日兰

邓凯烽,宁 恒,李 雪,尤晓华,陆惠玲,朱 英,陈日兰△

(1.广西中医药大学,广西 南宁 530001;2.广西中医药大学附属瑞康医院,广西 南宁 530011)

类风湿性关节炎(Rheumatiod arthritis,RA)是以慢性关节滑膜炎症为病理基础的全身系统性疾病。其以关节疼痛、肿胀为主要临床表现,后期可能会出现严重的骨质破坏、关节僵硬及功能障碍等,严重影响患者生活质量[1]。当前RA的发病机制尚不明确,临床多以免疫抑制剂、镇痛消炎药和糖皮质激素等药物治疗为主,可在一定程度上减轻患者痛苦,延缓病程发展,但长期使用会出现肝肾功能损伤、过敏和耐受性下降等一系列不良反应[2-3]。

目前,已有学者研究证实艾灸能调节RA滑膜细胞内环境稳态,对关节滑膜有一定的修复作用,促进关节功能的康复[4-5]。近年有关艾灸治疗RA的临床报道逐渐增多,大部分研究结果指出艾灸能够有效改善RA临床症状。鉴于目前临床研究质量偏低,本次研究通过搜集艾灸治疗RA的相关文献,系统评价艾灸治疗RA的疗效,为临床治疗RA提供更多循证医学依据。

1 资料和方法

1.1 文献检索

检索数据库包括CNKI、WF、VIP、Pubmed和Cochrane Library。检索时间限定为各大数据库自建库至2019年6月。中文检索式为:“艾灸”AND“类风湿性关节炎”OR“类风湿关节炎”OR“痹证”OR“骨痹”OR“尪痹”OR“历节病”OR“鹤膝风”OR“膝痹”。英文检索式为(参考MeSH医学主题词):“moxibustion”OR“moxa-moxibustion”AND“rheumatoid”OR“rheumatoid arthritis”OR “RA”OR“lame impediment”OR“obstinate arthralgia”OR“arthromyodynia”。

1.2 文献纳入标准和排除标准

1.2.1 纳入标准 ①研究对象:明确诊断为RA的患者,其一般基线资料包括:性别、年龄、民族、体质量和临床分级等均不作限制;②原始资料:国内外公开发表的有关艾灸治疗RA的RCT研究,发表语言中英文不限;③干预措施:治疗组为单纯艾灸治疗(包括艾条灸、艾柱灸和隔物灸)或配合对照组治疗,对照组为单纯西药治疗;④文献数据:符合纳入标准的文献须有能计算OR、RR/MD、SMD值及相应95%可信区间(95%CI)的原始数据;⑤结局指标:a.主要结局指标,总体有效率以评定总体效能情况;b.次要结局指标,包括血细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)及其他特异性生化指标中的至少1个项目。

1.2.2 排除标准 ①干预措施中只是比较艾灸不同的施灸方法、施灸距离、施灸壮数和施灸部位的文献;②综述文献、个案病例、专家经验总结、动物实验、会议记录及二次发表的文献;③数据错漏或统计学方法使用错误的文献。

1.3 文献筛选

由两名课题组成员独立检索相关文献,通过纳排标准进行筛选,对于可能符合纳入标准的文献但又存在分歧者则与本研究团队中经验丰富的第三方磋商决定。

1.4 文献质量评价

根据Jadad评分表中的文献质量评分标准及Review Manager 5.3软件中偏倚风险评估表的评价标准评价本次荟萃分析所纳入的文献方法学质量[6]。

1.4.1 Jadad评分标准 包括4个项目:①随机序列的产生;②随机化隐藏;③盲法;④撤出与退出。根据Jadad评分标准,1~3分评定为低质量,4~7分评定为高质量,0分文献不予纳入。

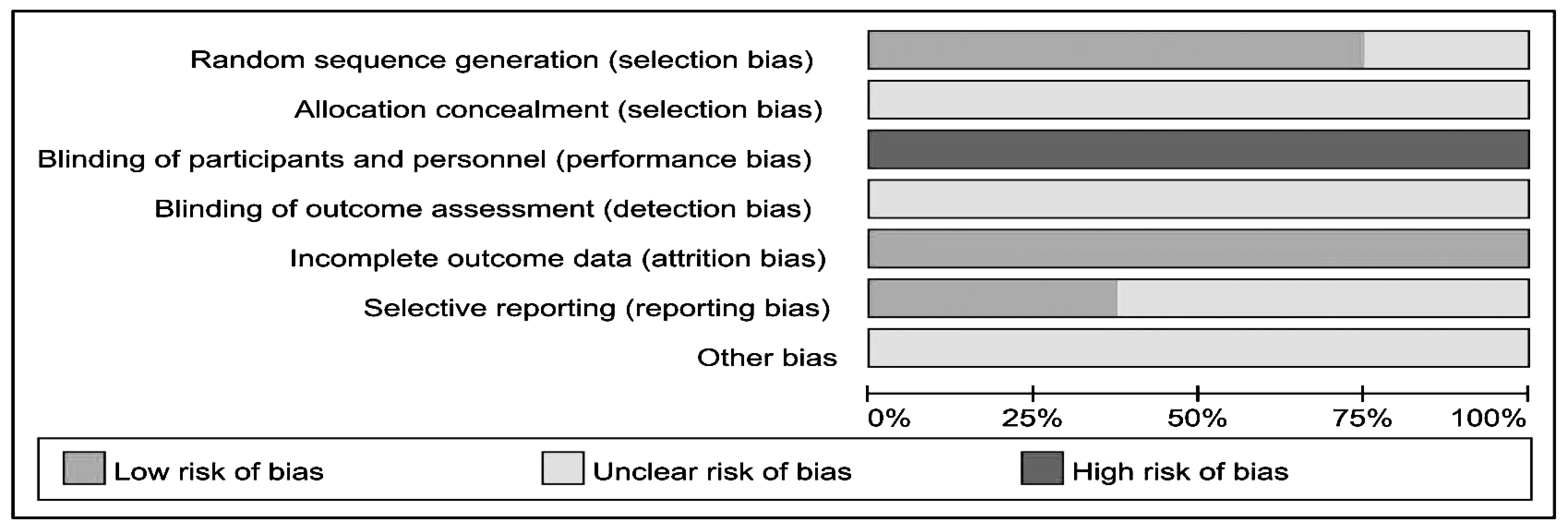

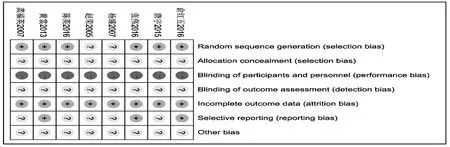

1.4.2 Review Manager 5.3软件偏倚风险评估表 具体包括:①随机序列的产生是否恰当;②是否行随机化分配隐藏;③是否对患者及操作者实施盲法;④是否对结局评价者施以盲法;⑤数据结果是否完整;⑥是否对研究结果选择性报道;⑦其他偏倚因素。其中Low risk为低风险,Unclear risk为信息不足、风险不明确,High risk为高风险。

1.5 统计学方法

应用RevMan 5.3软件进行统计学分析,计量资料采用均数差(MD)表示,计数资料采用比数比(OR)表示。数据指标异质性评定,若P>0.1表示各个研究之间同质性良好,采用FEM分析;若P<0.1,表示各个研究之间异质性较大,采用REM分析,漏斗图分析发表性偏倚。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 文献检索流程及结果

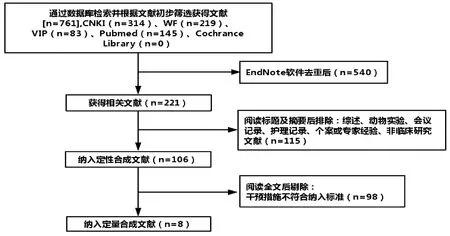

检索所得文献761篇,软件去除相同文献后获得相关文献221篇,通过文献标题、摘要,排除综述、个案病例、专家经验总结、动物实验、会议记录、护理记录及非RCT等文献,共获得艾灸干预RA的RCT文献106篇。最后剔除干预措施不符合纳入标准的文献,最终纳入文献共8篇,均为中文期刊文献[7-14]。详见图1。

图1 文献检索流程图

2.2 纳入文献的基本特征

本次分析共涉及患者535例,其中治疗组合计275例,对照组合计260例。8项研究中,其中2项研究[11-12]治疗组采用艾条灸(2项研究均为在对照组的基础上加艾条灸),其余6项研究[7-10,13-14]治疗组采用隔物灸(其中2项研究为单纯隔姜灸, 1项研究为在对照组的基础上加隔姜灸,2项研究为在对照组的基础上加隔附子饼灸)。此8项研究结局指标主要以总体有效率、血沉(ESR)、C反应蛋白(CRP)和类风湿因子(RF)作为疗效指标。详见表1。

2.3 纳入研究的质量评价

对纳入的8项研究进行评估。结果显示:8项[7-14]均评价为低质量,其中1项研究[7]得分为2分,其余7项研究[8-14]得分为3分。6项研究[9-14]使用随机数字表法,其余2项[7-8]仅提及了随机字样。1项研究[8]提及了失访或退出的原因,所有的研究皆报告两组基线资料一致,具有可比性。以上文献均未提供原始资料,只能通过提取发表者的总结数据进行评估,使分析存在信息偏倚的可能。详见表2、图2和图3。

表2 文献质量Jadad评分

2.4 Meta分析结果

2.4.1 总体有效率 8项研究共计患者535例,其中艾灸治疗275例,有效240例,总有效率为87.27%;对照组治疗260例,有效182例,总有效率为70.00%。异质性分析P=0.54,I2=0%,提示各研究间同质性良好,采用FEM。8项研究临床疗效合并后OR=0.33,95%CI[0.21,0.51],Z=4.61,P<0.000 01,说明艾灸治疗RA总体有效率优于西药组。详见图4。

图2 偏倚风险图

图3 偏倚风险总结

图4 总体有效率Meta分析森林图

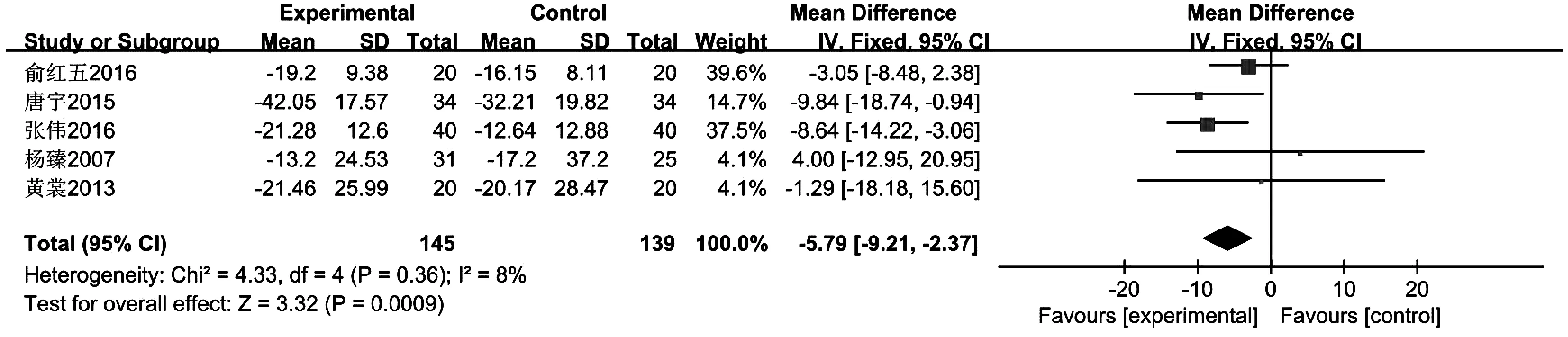

2.4.2 血沉(ESR) 5项研究[8,10-12,14]将ESR作为观察指标。异质性分析P=0.36,I2=8%,提示各研究间同质性良好,采用FEM。5项研究血沉合并后MD=-5.79,95%CI[-9.21,-2.37],Z=3.32,P=0.000 9,提示艾灸在降低RA患者ESR优于西药组。详见图5。

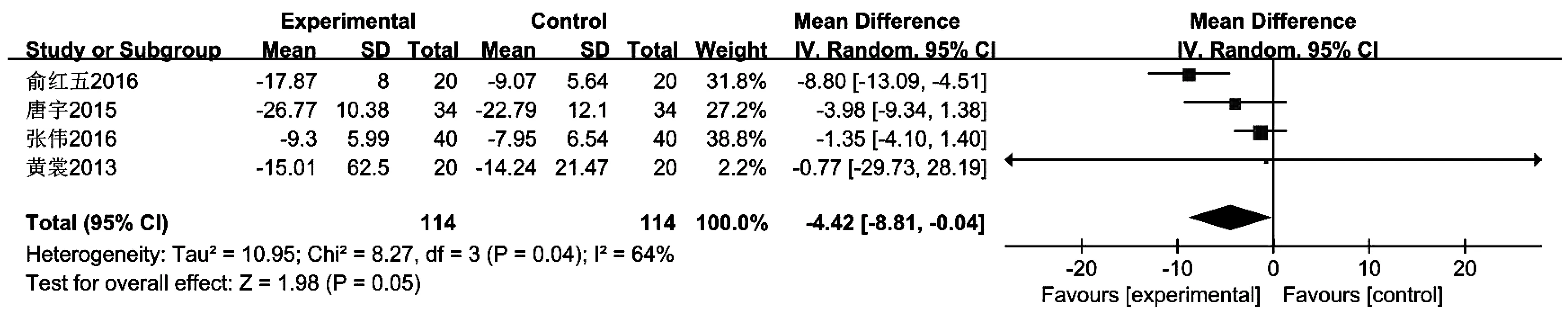

2.4.3 C反应蛋白(CRP) 4项研究[10-12,14]将CRP作为观察指标。异质性检验P=0.04,I2=64%,提示异质性较大,采用随机效应模型。4项研究C反应蛋白合并后MD=-4.42,95%CI[-8.81,-0.04],Z=10.95,P>0.05,艾灸在降低RA患者CRP水平相当,略优于西药组。详见图6。

图5 血沉(ESR)比较Meta分析森林图

图6 C反应蛋白(CRP)比较Meta分析森林图

2.4.4 类风湿因子(RF) 3项研究[10,12,14]将RF作为观察指标。异质性分析P=0.90,I2=0%,提示各研究间同质性良好,采用FEM。3项研究类风湿因子合并后MD=-9.23,95%CI[-14.99,-3.46],Z=3.14,P=0.002,说明艾灸对于降低RF水平优于西药组。详见图7。

2.5 发表偏倚漏斗图

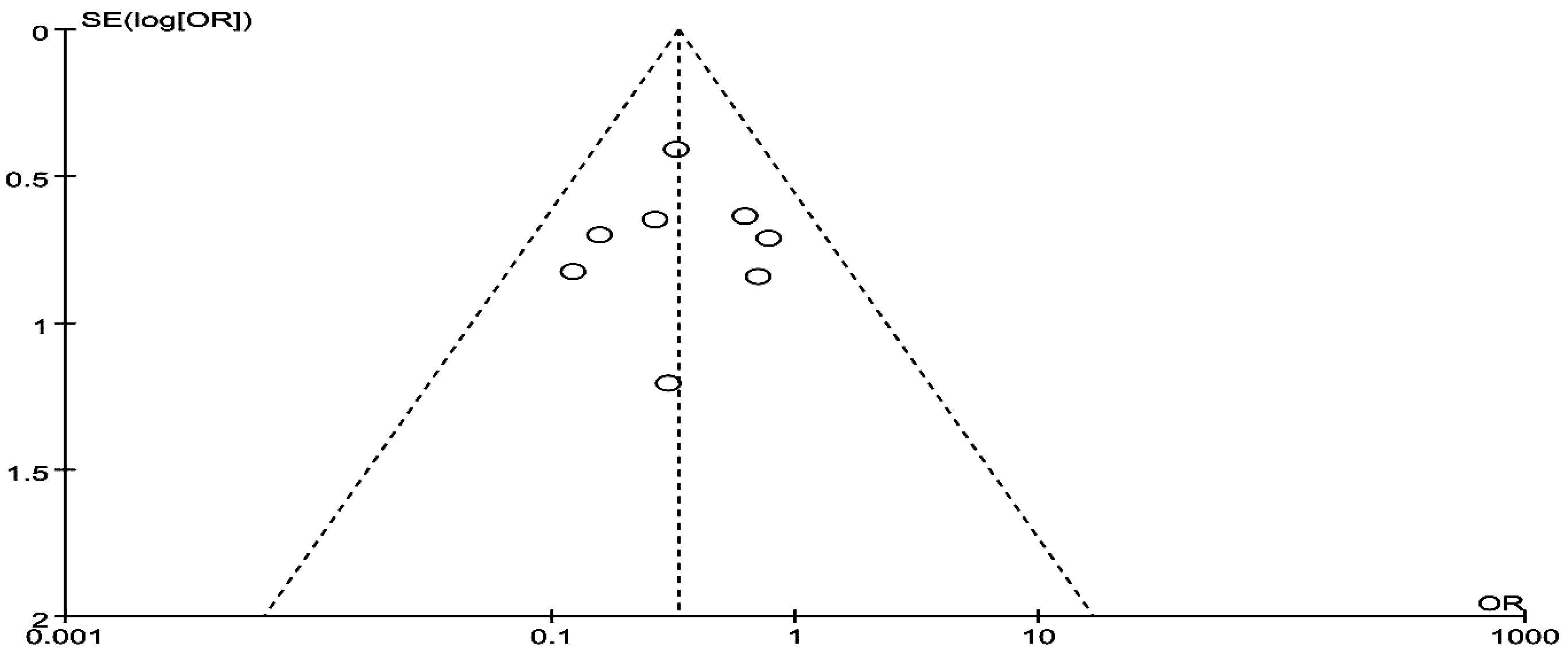

以总体有效率进行漏斗图分析,漏斗图两边基本对称,提示本次研究的发表性偏倚较小。但结合本次研究纳入研究样本量小且方法学质量偏低的特点。此外,本次研究的结局指标并不一致,部分研究报告存在基金资助,这些因素均是发表性偏倚的来源。综合以上因素,提示本次研究仍存在发表性偏倚的可能。详见图8。

图8 发表偏倚漏斗图

3 讨论

RA属中医学“痹证”“尪痹”“历节病”“鹤膝风”等范畴。历代医家多认为其病因责之肝、脾和肾三脏虚损,加之外感风寒湿等邪气或劳损过度、跌打损伤致气血运行不畅、痰湿流注于关节所致。病机以风、寒、湿、热、痰和瘀等邪气留滞关节,筋脉经络闭阻、不通则痛。艾叶芳香性擅走窜,点燃后产生光热辐射可直接刺激机体, 并通过经络的传导灌输周身, 达到温经散寒、活血止痛和散结通痹的作用。

RA的好发部位多为四肢部的小关节,滑膜炎症作为其关节特征性病理改变,会损伤关节软骨组织。而局部炎性标志物的长期浸润使软骨组织无法从关节液中获取相应的营养成分。同时,炎性介质的不断释放会进一步加重关节软骨及关节周围软组织的损伤,骨内组织细胞长期处于被侵蚀状态,最终导致关节肿胀畸形甚至丧失关节功能。现代医学研究[15-16]表明艾灸可通过下调RA滑膜细胞中MAPK及JAK-STAT通路上相关信号分子的表达,从而实现抗炎效应。相关研究也指出[17],艾灸可降低RA滑膜炎症中FGF、EGF及PDGF的分泌,从而减轻其对滑膜细胞的刺激作用,有效控制滑膜细胞的过度增殖、抑制新生血管形成及骨质破坏,达到相应治疗效果。

基于本次分析结果,艾灸在治疗RA的总体有效率和降低ESR、RF水平上均显著优于西药组(P<0.05),艾灸在降低RA患者CRP水平与西药组相当(P>0.05)。可以认为,艾灸治疗RA的疗效确切,能够有效降低类风湿性关节炎患者ESR、CRP和RF等相关炎性标志物水平。而纳入的研究均未报道不良反应事件,这提示艾灸本身安全性较高。

本次研究也存在一定的局限性:①纳入文献均为中文文献,可以看出研究人群仍然以亚洲人为主,纳入研究数量、样本量有限和高质量文献较少,且均未报道不良事件,鉴于艾灸治疗本身的特性,所有研究也未施以盲法;②所纳入的临床研究少有能够提供病理、分子生物学和影像学等方面更直观、更客观的病情改变证据,使得艾灸治疗RA高级别循证医学依据不足;③对于艾灸干预RA的临床试验中,当前缺乏统一的艾灸规范治疗方法;④本研究仅对公开发表的文献进行了检索,并未对灰色文献进行查阅,可能存在文献漏检的情况。

相比已经在临床上较为成熟的非甾体类抗炎药,目前大多数艾灸治疗RA的研究设计尚欠严谨,而且缺乏较为客观的测量指标。因此本系统评价纳入了血沉(ESR)、C反应蛋白(CRP)及类风湿因子(RF)这3个测量指标,这也是导致本次纳入的RCT研究较少的原因。此外,大部分研究报道艾灸干预RA的随访时间较短,未来需要加强对艾灸远期疗效的观察,以进一步明确其疗效。与此同时,国外对于艾灸干预RA方面的研究仍然是空白,相关研究人员可以与国外学者合作进行多国多中心的研究。最后,本次研究的结局指标主要关注于ESR、CRP及RF等生化指标,今后的研究可以更多关注于抗角蛋白抗体谱、关节滑液含量及成分等相关特异性生化指标的变化,为艾灸干预RA的应用提供更多更可靠的数据。