胸痛中心多学科协作诊疗管理模式与常规诊疗流程对STEMI 急诊PCI 救治效果的影响

2021-01-08王巧凌

王巧凌

(山西省阳泉市第一人民医院,山西 阳泉)

0 引言

临床上进行冠状动脉综合征是一种较为常见的心血管疾病。该疾病的临床特征是起病急、病情发展迅速,患者的有效急救时间短,常有患者因为救治不及时等原因而死亡,临床上的死亡率较高[1]。急性冠状动脉综合征又被分为了不稳定性心绞痛与急性心梗死两种,其中危害较大的一种为急性心肌梗死[2]。急性心肌梗死(AMI)可根据患者的心电图检测结果,按照其ST 段是否发生抬高的情况又可被分为非ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)ST 段抬高型心肌梗死与(STEMI)[3]。STEMI 的心电图变化较NSTEMI 的变化更具有典型性,因此更易在早期进行识别。目前临床上针对STEMI患者的治疗通常以早期开展急诊PCI 救治为主[4]。但行PCI再灌注救治的主要问题是其具有极强的时效性,而由于许多医学的资源分配不均,而导致目前的PCI 再灌注治疗的及时性与实施率较低,对于STEMI 患者的急诊救治效果较差。随着临床医疗技术的不断发展,我国启动了胸痛中心认真工作。本研究就STEMI 急诊PCI 诊治下,胸痛中心多学科协作诊疗管理对救治效果的影响进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选 取 我 院 于 于2018 年3 月 至2019 年8 月 收 治 的STEMI 患者213 例进行分析。其中2018 年3 月至2018 年11 月(未建设胸痛中心)收治的99 例作为对照组,2018 年12 月至2019 年8 月(已建设胸痛中心)收治的114 例患者作为观察组。其中观察组114 例,女性32 例,男性82 例,年龄32~76 岁,平均(54.63±8.72)岁;对照组有99 例,女性27例,男性72 例,年龄33~77 岁,平均(55.03±8.68)岁。患者纳入标准为:①未患有精神类疾病,能进行良好沟通交流者;②经诊断符合STEMI 相关诊断标准;③签署知情同意书。排除标准为:①处于哺乳期等特殊时期者;②发生肝、肾等脏器病变严重者。两组患者性别、年龄等一般资料比较(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

本院胸痛中心通过整合现有各种人力、物力资源,优化诊治流程,提高治疗效率和效果,主动与社会急救体系建立联系。调动不同的力量建立区域协同机制,完善和共享数据库平台,提倡多学科协同诊疗,推动行政干预。多学科协同包括120 急救中心、本院急诊科、心内科、介入科、CCU、门诊药房、收费处、心电图室、功能科、心理门诊、康复科、科教科、保健科、门诊办公室等科室的协同配合,各尽其职。医务科护理部定期质控并召开质控会及典型病例讨论会。加强对120急救中心及本院急诊科对STEMI 识别诊断培训,要求接到胸痛患者的急救电话立即指导患者进行院前自救。首份心电图及时上传微信群。对需急诊PCI 的患者立即进行知情同意,病情平稳的情况下进行双绕。要求心内科术者,介入科立即启动激活导管室,CCU 准备床位。若患者自行来院到达急诊科立即开通绿色通道,急诊科备溶栓药,先使用后交费。药房、收费处、功能科胸痛患者优先。对焦虑患者请心理医生会诊。对恢复期患者转康复科进行心脏康复。门诊办公室、保健科、科教科广泛开展公众教育和宣传活动。包括门诊部安排院内候诊区电视滚动播放,微信科普,文章推送,心肺复苏培训,胸痛中心故事,线下义诊等活动从而倡导三全模式,全域覆盖,全民参与,全程管理。

1.3 观察标准

对比两组患者的诊治情况,包括患者转入心脏监护病房及绕行急诊率、FMC2B 与D2B 达标率与FMC2B 与D2B 时间[5]。对比两组患者的并发症发生情况、半年预后的心血管不良事件发生情况以及治疗相关指标。

1.4 统计学方法

两组对比数据用SPSS 18.0 软件分析、处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料用率(%)表示,采用t和χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 诊治情况

观察组患者的转入心脏监护病房及绕行急诊率明显比对照组高,观察组患者的FMC2B 与D2B 达标率明显比对照组患者高(P<0.05),见表1。

表1 对比两组患者的诊治情况[n(%)]

2.2 FMC2B 时间与D2B 时间

观察组患者的FMC2B 时间与D2B 时间明显比对照组短(P<0.05),见表2。

表2 对比两组患者的FMC2B 时间与D2B 时间(±s, min)

表2 对比两组患者的FMC2B 时间与D2B 时间(±s, min)

组别 例数 FMC2B 时间 D2B 时间观察组 114 135.38±29.82 75.31±12.31对照组 99 187.28±35.71 121.45±21.39 t 11.557 19.599 P 0.000 0.000

2.3 并发症及预后情况

观察组患者院内并发症发生率明显比对照组低,观察组患者的半年后心血管不良事件发生率比对照组低,观察组的预后情况优于对照组(P<0.05),见表3。

表3 对比两组患者的并发症及预后情况[n(%)]

2.4 治疗指标

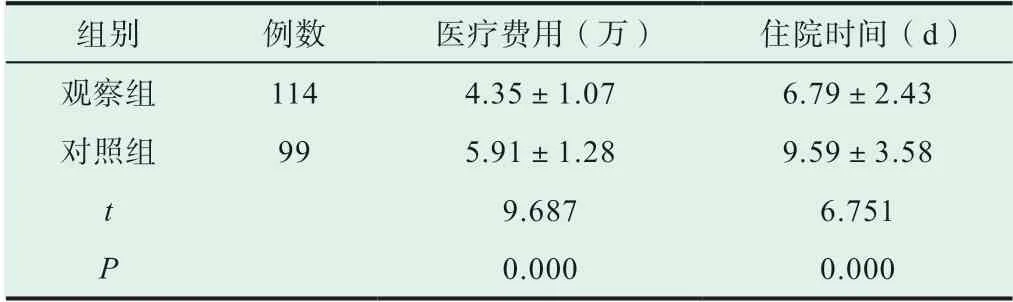

观察组患者的医疗费用明显比对照组低,观察组患者的住院时间明显短于对照组患者(P<0.05),见表4。

表4 对比两组患者的治疗指标(±s)

表4 对比两组患者的治疗指标(±s)

组别 例数 医疗费用(万) 住院时间(d)观察组 114 4.35±1.07 6.79±2.43对照组 99 5.91±1.28 9.59±3.58 t 9.687 6.751 P 0.000 0.000

3 讨论

胸痛中心模式是目前新兴的一种的诊疗模式,主要目的在于提升肺栓塞、ACS、张力性气胸及主动脉夹层等具有高危性的急性非创伤性胸痛疾病治疗效果[6]。在该模式下,运用多学科协作诊疗管理模式,实现了诊疗程序的科学性,也使诊疗流程更加严格、规范[7]。其中利用了多学科技术力量以及现代化管理手段,为胸痛患者提供了更加优质、快速、规范的诊疗流程,使患者能在第一时间接受治疗,为患者争取更多救治时间,提升临床救治效果。在冠心病中,AMI 是危险度最高的一种,严重威胁着患者的生命健康[8]。越早为AMI 患者开展治疗,减少患者的心肌缺血时间,能有效提升患者的预后效果。若患者的心肌缺血情况超过了半小时,则会导致患者的死亡风险大大增加[9]。改善AMI 患者预后的关键在于最大程度地重建患者的血运,同时对患者的并发症的发生进行严格控制。目前临床上治疗AMI 常采用PCI 治疗,其中D2B 时间与FMC2B 时间是影响患者行急诊PCI 后的预后效果的关键。

本次研究结果显示,观察组患者转入心脏监护病房及绕行急诊率明显比对照组高(P<0.05);观察组患者的FMC2B与D2B 时间均比对照组患者短,观察组患者的FMC2B 与D2B 达标率明显比对照组高(P<0.05);观察组患者的并发症发生率明显比对照组患者低(P<0.05);半年内观察组患者的心血管不良事件发生率明显比对照组低(P<0.05);观察组的医疗费用、住院时间均比对照组短(P<0.05)。

综上所述,在胸痛中心多学科协作诊疗管理模式下,能大大缩短STEMI 患者的D2B 时间与FMC2B 时间,救治效果明显提升,患者的预后效果也较好,值得临床推广应用。