《格列佛游记》在中国的译介与接受及其启示❋

2021-01-07黎昌抱林佳琛浙江财经大学

黎昌抱 林佳琛浙江财经大学

【提 要】《格列佛游记》作为一部世界名著,在中国也极具影响力。本文立足接受理论视角,通过梳理该作品在中国各个时期的译介情况,在整理中国知网期刊文献的专业作者评论和“豆瓣读书”网络的普通读者评论后,发现专业读者对译作的评价相当正面,普通读者对译作的认可度与接受度高。《格列佛游记》在中国的成功译介与接受,为我国儿童文学“走出去”带来一定的启示。

1.引言

《格列佛游记》是英国作家乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)创作的一部长篇游记体讽刺小说。作者采用丰富的讽刺手法和虚构的幻想写出荒诞离奇的情节,讲述了里梅尔·格列佛(又译为莱缪尔·格列佛)船长周游四国的奇幻冒险经历。《格列佛游记》首次出版于1726年,一经出版便受到读者热情追捧,几个世纪以来,被译成几十种语言,于世界各国广为流传。根据其内容改编的电影在美、英、法、澳等国家分别于1939年、1979年、1992年、1996年和2010年经历五次翻拍,其经典程度可见一斑(金丹2016:134)。在中国,《格列佛游记》也是最具影响力的外国文学作品之一,被列为语文新课程标准必读书目。

国内不乏对《格列佛游记》的研究,但是文学层面的研究远多于译介层面的研究。目前学界对《格列佛游记》译介研究主要有二:一是立足不同视角对比分析《格列佛游记》不同译本,如《〈格列佛游记〉两个中译本对比谈》(周小玲2001)、《〈格列佛游记〉三个中译本之目的论视角审读》(陈胜、尚琼2016)等,认为做翻译,首先要理解全文,才能正确传达原文的意思,译者翻译水平的高低,在一定程度上体现在对原文的理解程度上,译者还要依据不同的翻译目的,采用不同的翻译策略,从而译出佳作;二是以《格列佛游记》译本为例,探讨翻译的影响因素,如《意识形态下小说译作的变形》(滕梅、颛宇2011)、《意识形态与小说翻译中人物形象的变形》(方开瑞2005)、《小说观念和读者定位:影响晚清小说翻译的两个因素》(江曙2013)、《儿童的读者特征对文本改写的影响研究》(张生祥、朱玲玲2016)等,指出译者在翻译过程中受到意识形态、读者特征、主编或译者的小说观念等诸因素影响与制约,这些因素都对翻译效果起到重要影响。

由此可见,《格列佛游记》在中国的译介,受到学界的广泛关注。但当前研究基本局限于译本的对比分析,较少涉及其在中国的译介与接受情况。本文将在梳理《格列佛游记》不同时期的汉译本基础上,以接受理论为指导,对其接受情况作一研究。

2.接受理论概述

接受理论,又称接受美学,是西方当代文学理论中的一个重要流派。它产生于20世纪60年代,“在现象学和哲学阐释学的基础上,以姚斯(Jauss)和伊瑟尔(Iser)为杰出代表的康斯坦茨学派创立了接受美学”(杨松芳2005:148)。接受理论的首倡者姚斯(Jauss)在《接受美学与接受理论》中提出:“文学作品从根本上注定是为接受者创作的,在由作者、作品、读者构成的三角关系中,读者不是作为一个被动的对文学做出反应的部分存在,它自身就是历史的一个能动的构成。”接受理论“直接把批评的焦点转移到文学作品的接受者——读者,把读者的地位提高到空前的高度”(见谢林霞2008:249),强调读者的作用,“将作品与读者的关系置于文学研究的首要地位,充分承认读者对作品意义和审美价值的创造性作用”(杨松芳2005:148)。

3.《格列佛游记》在中国的译介与接受

“斯威夫特的《格列佛游记》是第一部被翻译为汉语的英国小说”(王岫庐2018:108)。自1872年首次被译介到中国以来,各个时期都留下了《格列佛游记》汉译本的身影,并对中国文学史产生了深厚的影响。截至2019年,该作品的汉译版本数量已多达上千部。

3.1《格列佛游记》在中国的译介

3.1.1 晚清时期

晚清时期(1840-1911)是一个特殊的历史时期,“为了救亡图存,意识形态在某种程度上表现为‘急功近利’,这种功利性也表现在翻译选材上”(陈向红2013:38)。根据格列佛在利立浦特(小人国)、布罗卜丁奈格(大人国)、飞岛国、慧骃国的奇遇,《格列佛游记》最初被视为“科学小说”译介入中国,翻译该作多为宣传科学思想、唤醒民众和启发民智的目的服务。晚清时期小说杂志繁多,其中影响力较大的有四份:一是梁启超主编的《新小说》,二是吴趼人主编的《月月小说》,三是李伯元主编的《绣像小说》,四是黄摩西主编的《小说林》。这四大小说杂志,都对科学小说进行连载,并给予其重要位置。在这四大小说杂志的积极倡导下,其他的报刊杂志也紧跟步调,“一时间科学小说的译介呈现出繁荣景象”(陈向红2013:40)。晚清时期,大多数科学小说的翻译通常是先连载于报刊杂志,然后再刊印为单行本,《格列佛游记》也不例外。

晚清时期《格列佛游记》有三个译本:第一个译本名为《谈瀛小录》,译者不详,于1872年5月21至24日连载于《申报》,仅四期,再无后续;第二个译本以白话文翻译连载,刊登于四大小说杂志之一的《绣像小说》(第五期至七十一期),其译本由原名《僬侥国》改为《汗漫游》,译者亦不详,直至1906年3月停载,四部全都译出,“其中第三部仅译出‘飞行岛之游’,第四部增加了主角遭巨鲸吞入腹中一节”(王岫庐 2018:108);第三个译本《海外轩渠录》,由林纾与魏易合译,于1906年由商务印书馆出版,为该作品的第一个单行本。晚清小说译介的热潮深深地影响了后世的中国文学。

3.1.2 民国时期

中华民国时期(1912-1949),人们从未停止对民主与科学的追求,以“民主与科学”为宗旨和思潮的运动接连不断,而率先举起这两面大旗的则是“五四新文化运动”。“五四运动”以后,追求科学、民主的思潮继续发展,在文学艺术方面也始终贯穿着对民主与科学精神的炙热探索与追求。

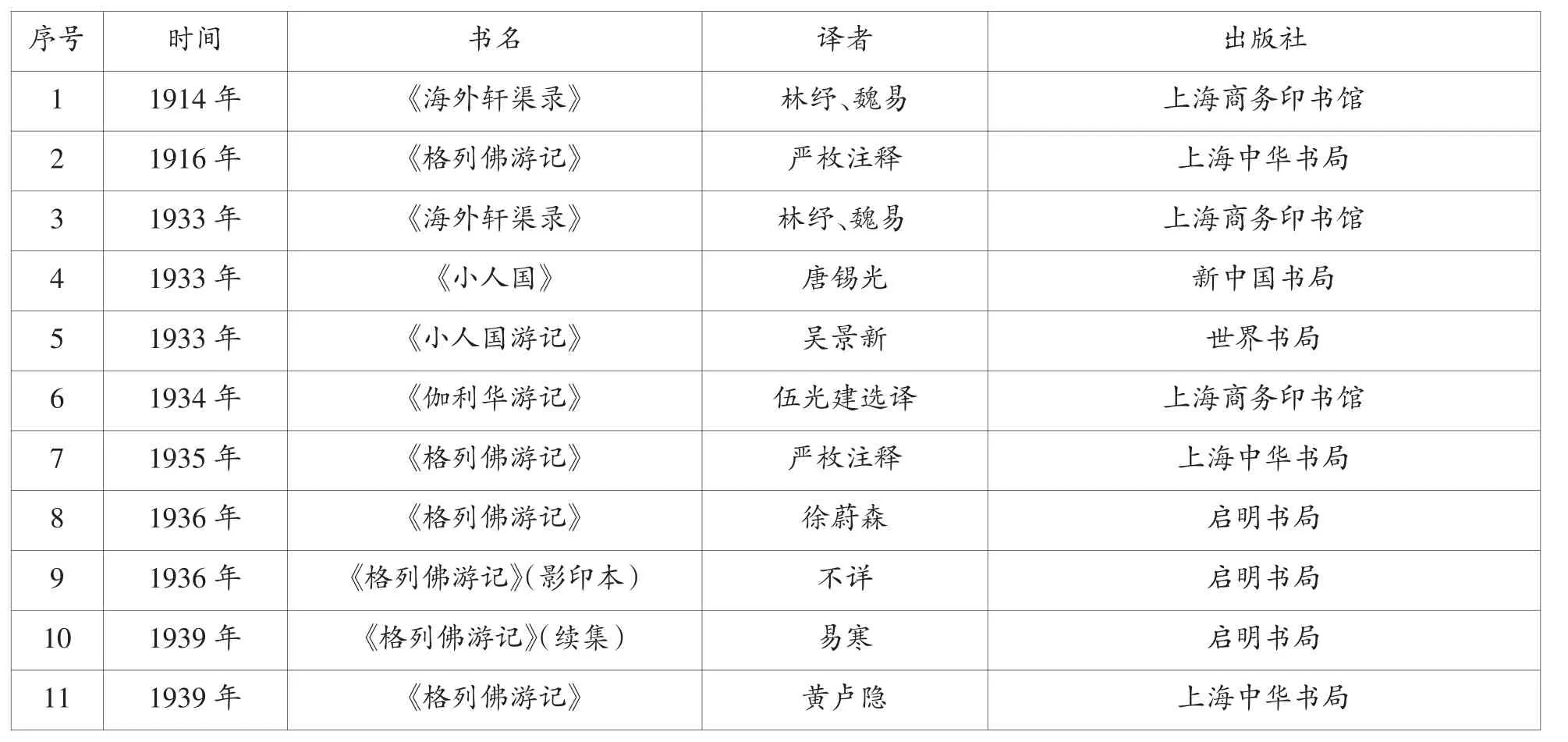

经整理可知,民国时期的《格列佛游记》共有18部汉译本,其中“五四”时期1部,是1916年由严枚注释、中华书局出版的《格列佛游记》(见表1)。

表1 民国时期《格列佛游记》汉译本

12 1948年 《格列佛游记》(第2版) 范泉 永祥印书馆13 1948年 《格列佛游记》 张健 正风出版社14 1948年 《小人国》 赵夐著 上海商务印书馆15 1948年 《格列佛游记》(影印本) 不详 正风出版社16 1948年 《格列佛游记》(全译本影印本) 不详 正风出版社17 1949年 《格列佛游记》 苏桥 上海书报杂志联合发行所18 1949年 《格列佛游记》 范泉缩写 永祥印书馆

从“五四”时期起,白话文开始代替文言文,1934年由伍光建选译、商务印书馆出版的《伽利华游记》已是白话文版的译作。从译名上看,表1的18部译本呈现五种不同的译名。其中,1部译为《伽利华游记》,1部译为《小人国游记》,2部译为《海外轩渠录》,2部译为《小人国》,其余12部均译为《格列佛游记》。通过对该作品汉译本的搜集和整理发现,后来翻译这部作品的译者基本都采用“五四”时期这部汉译本的译名“格列佛游记”。从出版社来看,这18部译本均由上海的出版社出版,究其原因,大概与1919年6月3日以后“五四运动”的中心阵地转移到上海有着密不可分的联系。

3.1.3 建国以来

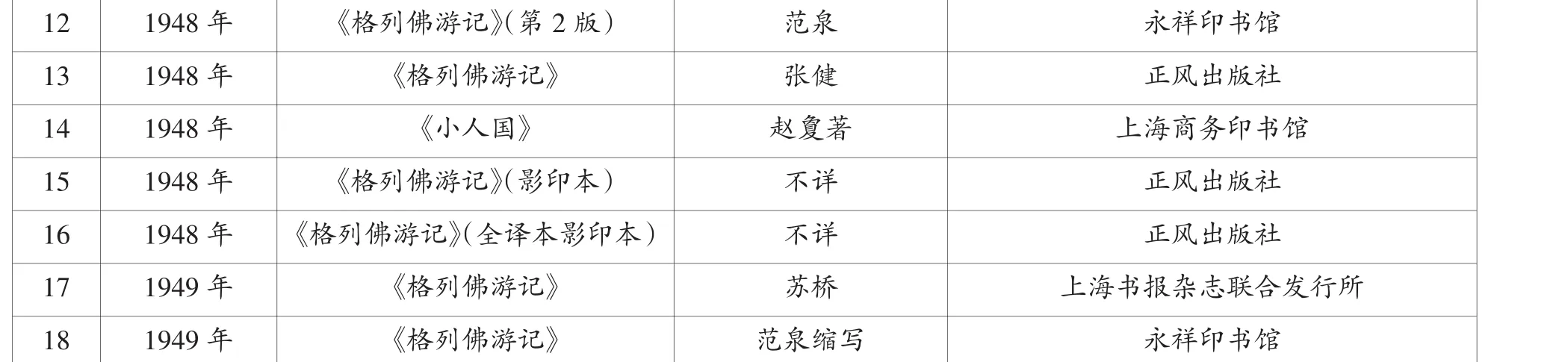

自建国以来,《格列佛游记》的译介更是如火如荼,但文化大革命时期(1966-1976)除外。文化大革命时期的特殊性使得该作品的译介在此期间销声匿迹。而在文化大革命结束后的第一年(1977年)就出现了1部译本,是由林惠珠翻译、大众书局出版的《格列佛游记》。图1可直观地反映出建国以来该作品在中国的译介情况。

图1 建国以来《格列佛游记》译本数量趋势图

上图可知,《格列佛游记》汉译本的数量在2000年后迅猛增长,并保持连续每年数十部译本的趋势,最多者甚至超过百部,并在2018年达到峰值——122部译本。《格列佛游记》的译介在千禧年后蓬勃发展,这与我国实行的文化政策有着不可分割的联系,由于自改革开放以来,中国共产党的文化政策“经历了恢复与重建、深化与发展、巩固与完善、创新与强化的历史过程,初步形成了完善的文化体系”(崔猛2018:83),不断向着建设中国特色社会主义文化的战略目标前进。中国对文化产业的日益重视,使翻译事业的发展热情更加高涨,极大地促进了《格列佛游记》这部文学著作译介的蓬勃发展。

值得一提的是,1979年由北京人民文学出版社出版的《格列佛游记》(增订版)被列入语文新课标必读丛书之中,开创了该作品日后成为中小学学生必读书目的局面。根据接受理论,文学研究的重心向读者转移,晚清时期被视为科学小说而译入中国的《格列佛游记》,因其引人入胜的故事情节对儿童产生巨大的吸引力,使之在中国逐渐转变成为一部儿童文学。建国以来《格列佛游记》的汉译本逐渐显示其儿童文学的特征:在版本上,出现了“插图本”“绘图本”“注音版”“彩图本”“彩色插画版”“青少版”“少儿版”“少儿彩图注音版”“双色版”“全彩漫画版”等各种针对青少年群体的版本;在丛书名称上,该作品频繁收入“外国文学名著少年读本”“儿童经典快读”“世界经典文学名著青少年读本”“世界儿童文学经典名著”“小学生读名著”“少儿注音百部阅读”“语文新课标指定名著”“世界畅销儿童文学名著”“少年成长必读中外名著丛书”“世界文学名著青少年必读丛书”“语文新课程系列丛书”“语文新课标课外读物”等丛书,带有明显的目标读者指向性;在出版社上,该作品还常常由不同地区的“少年儿童出版社”“妇女儿童出版社”“教育出版社”“外语教学与研究出版社”等出版单位出版。所有这些更进一步说明《格列佛游记》逐渐被定位成一部具有教育意义的儿童文学。

斯威夫特创作《格列佛游记》的本意也许是为反映当时英国统治阶级的腐败和罪恶,揭露和批判殖民战争的残酷暴戾,但从接受理论视角观之,由于文学文本的意义具有“不确定性”,需要读者的参与填补“空白”,因此文本的真正意义并非作者创作本意或其最初读者产生的理解,而是文本与其读者共同处于一个不断发展的运动过程中,是“理解者和理解对象相互作用、相互融合的过程”(杨松芳 2005:148)。因此,《格列佛游记》译入中国,在一定程度上失去了作者赋予它的讽刺意味,更多地转变为一部以情节吸引孩子眼球的儿童文学作品。

3.2《格列佛游记》汉译本的接受

3.2.1 专业读者的接受

《格列佛游记》在我国的接受程度较高,国内许多读者对其影响做出积极评价。下面基于中国知网期刊文献,就专业读者对该作品译作的接受情况作一分析。

《格列佛游记》作为18世纪英国著名讽刺文学代表作,“因其天马行空的童话色彩和针砭时弊的现实意义,而深受世界各国人民的喜爱”(金丹2016:134)。在喜爱这部作品的同时,其现实意义也引发读者思考。基于译本的阅读,从国家政治层面看,阮朝辉(2005:127)指出《格列佛游记》成为“爱尔兰民族民主独立运动战斗的檄文,为爱尔兰人民与世界殖民地人民指出了英国殖民者内部的奸险,抨击了资产阶级对人民所鼓吹的民主、自由全是虚伪的表象”;从社会层面看,这部作品无论是对现实社会还是对读者的教育意义,都具有不容忽视的重要作用,是“一部对教育具有重大意义的游记小说”(毛盾 2014:32)。孙绍先(2002:100)认为《格列佛游记》中蕴含着较为深刻的哲理性,指出:“斯威夫特对牛顿的调侃实际上揭示了一个关于科学弊端的问题。斯威夫特正是在这一细节上为人们提出了一个甚至到今天都不能回避的警示,即科学是真理性的,而对科学的盲目崇拜却往往将人引向谬误。”

除现实意义外,《格列佛游记》这部经典作品,还具有极高的文学价值。通过阅读汉译本,一些专业读者表示其极具研究价值,堪称“欧洲社会演变过程的史书”(林琳2014:46),为后人更加准确地研究英国文学史和欧洲社会的变革提供了参考依据。斯威夫特在该作品中揭露丑恶、宣扬美善,“其带有批判性和进步性的思想影响深远,充分发挥了文学创作的社会价值,在接下来的很长一段时间内深刻影响了英国文学与文化”(文倩2017:17)。18世纪的欧洲,写实主义小说逐渐发展,而《格列佛游记》剑走偏锋,以其令人惊叹的虚构内容和丰富想象赢得意料之外的成功。早在欧洲确立写实主义小说总趋势的初期,《格列佛游记》就开创了当时十分独特的讽喻体小说形式,从而在小说形式的发展上占据重要地位。基于对译本的解读,伍厚恺(1999:10)称赞道:“《格列佛游记》是一部独具特色的小说杰作。”在创作形式上,《格列佛游记》的叙事方式十分独特,“除了思想内涵比较深刻,此作品在艺术形式上也非常完善,作品中有很多的描写手法和艺术技巧是值得后人学习的”(赵娟2015:101)。另外,该作品的艺术结构同样为人称道,独具一格,“尤其是小人国游记和大人国游记,被认为是‘文学的伟大宝库之一’”(张晓春 2010:112)。

更值得关注的是,专业读者对《格列佛游记》译作及译者有具体的评价。由于该书在中国逐渐成为一部儿童文学作品,所以近年出版的该书译本也多数收入儿童文学经典丛书系列,起到“引导小读者发现阅读的乐趣,增加语言积累,培养阅读习惯”(滕梅、颛宇 2011:51)的作用。周小玲(2001:178)在对比1962年人民文学出版社出版的张健译本(下称“张译本”)和1995年译林出版社的杨昊成译本(下称“杨译本”)后,指出这两部译作“各具特色,各有千秋”,相比之下,张译本“较为拘泥,略显拖沓冗长”,杨译本则“深刻地把握了原文的意旨,抓住了原文的神韵,选词贴切、精当,句子流利晓畅,步步不离原文旨趣”(见周小玲2001:178),使其译文质量达到更高水平。高质量的译作,更是引起专业读者给予相当高的评价。王艳萍(2013:32)认为:“《格列佛游记》作为英国文学史上一部不可多得的佳作,是讽刺文学的代表作。”该作品“奠定了斯威夫特在英国文学史上的重要地位,使他与笛福、费尔丁等齐名成为18世纪英国启蒙主义运动时期激进派的代表人物”(张晓春2010:112)。《格列佛游记》“堪称文学史上的经典艺术”(林琳 2014:46),是“世界讽刺文学难以逾越的一个里程碑”(王瑞琳 2015:54)。

《格列佛游记》被列为语文新课程标准必读书目,更是突显该作品在中国的接受程度之高,影响范围之广,是得到官方认可的世界名著。这无疑也是一种专业性的接受。

3.2.2 普通读者的接受

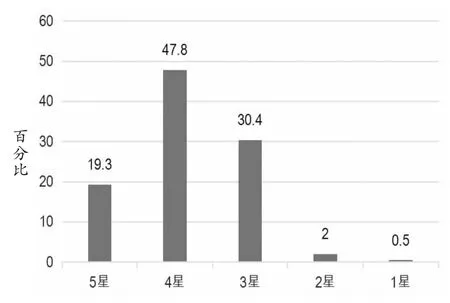

至于普通读者的接受情况,下面拟基于“豆瓣读书”网络读者评论作一分析。豆瓣读书,是国内信息最全、用户数量最大且最为活跃的读书网站,专注于为用户提供全面且精细化的读书服务。“豆瓣读书”网站门槛相对较低,用户只需注册登录后即可进行评分、发表评论,评价内容或许鱼龙混杂。尽管如此,但对一些读者的评价加以仔细挑选、去芜存菁后,可以反映出普通读者的接受情况。为此,笔者选取“豆瓣读书”网站上杨昊成译本为个案,因为杨译本在该网站上拥有最多的评价人数,截至目前共有11400人对其做出过评价。

图2 豆瓣读书网站《格列佛游记》1995年杨译本评分情况

上图所示,将近一半读者给出4星的评价,3星及以上的好评高达97.5%,仅2.5%的读者是1星和2星的评价。这不难看出,普通读者对《格列佛游记》评价很高。综观这些普通读者的评论,可概述如下:(1)对译作总体评价很高。通过一些评论可以看出,该译本给予读者很好的阅读体验,阅读过程中令人感到“十分痛快”且“别有一番滋味”,是不懂英文的读者的“福音”,原著经过高质量的译介,使读者感悟到以前没有理解的涵义。这部作品虽然短小,但其“含金量高”,是一部不可多得的名著,有一种“永不衰败的艺术魅力”,非常“值得一看”;更有读者表示,目前阶段个人阅历有限,还无法深刻理解其内涵,但将来会再次阅读此书。(2)对译者也高度评价。一部成功的译作,一定程度上归功于译者。不少读者认为,该译本的译者杨昊成“选词恰当、准确”,较为“忠实”地传达原作的意义,消除了部分由中西文化差异产生的疑问。(3)对作品内容有深入讨论。大多数读者热衷于探讨故事本身,对格列佛游历的四个国家充满兴趣,从而展开广泛讨论,认为斯威夫特创造出一个幻想世界,成功塑造了一批“生动、饱满、怪诞”的形象,如长生人、慧骃、耶胡等;多数读者对小人国和大人国的故事最为熟悉;也有不少读者在成年后再读此书并对“慧骃国”的故事产生了更多的思考。该书虽然“讽刺的是当时的英国政坛”,但在现今仍不乏“教育意义”和借鉴作用。此外,该书最著名的前两章“小人国”和“大人国”,因其“生动活泼”“充满童趣”的内容成为“家喻户晓”的故事,是众多读者心中美好的童年回忆,至今“印象深刻”。(4)对原书作者多有赞誉。在该书译介的推动下,读者更加深刻地体会到作者赋予该作品的启发性,对斯威夫特高超的讽刺能力显示极高的赞赏,称其想象力“细致得令人叹服”,且充分体现在细节描写上,“把无限寓于有限之中,把极端融为一体”。

然而,一部作品译入中国,难免造成一些由文化差异引起的争议,再加上普通读者的文学鉴赏能力参差不齐,他们在对该书汉译本的众多评价中,也不乏一些消极评价。有读者认为,该译本存在“语言拗口”“语句不够通顺”的问题,致使其“难以透彻理解”这部作品;也有读者在阅读译作后认为,作者斯威夫特对社会丑恶现象“抨击过度”,作为一部讽刺小说,斯威夫特确实“做到了讽刺”,却“没什么可读性”,语言“毫无魅力”可言;还有读者表示,这部译作不适合阅读,因为里面“没有希望”,读完之后心情“沉重”,使人变得悲观。

相比之下,普通读者的评价主观性更强,带有更浓厚的个人喜好色彩,而专业读者的考虑更为全面。总体而言,中国读者对《格列佛游记》的好评占绝大多数。更何况,就该作品被列为中小学语文新课程标准必读书目这一现实而言,可以说是中国读者对其接受的最佳体现。

4.《格列佛游记》的译介与接受对中国文学“走出去”的启示

如前所述,作为第一部被译为汉语的英国小说,《格列佛游记》在中国的译介是一段较长的历史,早在晚清时期就已有三个译本,并且它的传播在以后的时代中从未停止,不断有译者重译《格列佛游记》,以此满足不同时期的受众群体的阅读渴望与审美追求。从专业读者与普通读者对这部作品的接受情况看,可以说《格列佛游记》在中国已经被广泛认可和普遍接受,而且对于我国儿童文学“走出去”具有一定的启示作用。

4.1 译本的传播与接受规律

经梳理发现,《格列佛游记》在中国的译介与接受情况有一定的规律可循。

首先,该作品在中国的译介情况往往受到不同时期的社会环境尤其是政治环境的影响。晚清时期的译作大多为宣传科学思想、启发明智的目的服务,因此在当时被视为科学小说的《格列佛游记》开始了其在中国的传播。民国时期对“科学与民主”精神的追求,进一步推动了《格列佛游记》的译介,并受到“五四运动”中心阵地转移的影响,这一时期的18部译本均由上海的出版社出版。建国以后,译介情况受到社会环境的影响愈加明显,文化大革命期间的特殊性使得该作品的译本销声匿迹,而在文化大革命结束后的第一年就出现了一部译作。改革开放后,国家实行对外开放政策,这一时期人民受教育程度广泛提高,进入千禧年以来,中国与世界的联系日益紧密,不同层次的读者对外国文化体现出不同的需求,因此《格列佛游记》的译介不但蓬勃发展起来,而且其汉译本也不断呈现多样化的特点。

其次,《格列佛游记》的成功得益于极富文学价值的原作与高质量的译作。《格列佛游记》被誉为“世界讽刺文学难以逾越的一个里程碑”(王瑞琳2015:54),在英国文学史上的地位不言而喻。林纾、白马、杨昊成、张健、孙予等译者都是翻译界名家,具有极高的文学素养和翻译水平,而且译者杨昊成还译过《老人与海》《沉默的羔羊》《洛丽塔》和《猫眼》等名作。在翻译《格列佛游记》过程中,杨昊成和张健都对译文质量精益求精,数十年间几易其稿,多次重版译作。张健倾向于采用归化策略,使其译文“贴近群众、通俗易懂”(陈胜、尚琼2016:52),杨译本“突破原文结构,理清了句子之间的因果关系”(见周小玲2001:177),生动地展示原文风貌,受到专业读者对《格列佛游记》汉译本及其译者的充分肯定,并激发普通读者对《格列佛游记》译作的阅读兴趣。

最后,《格列佛游记》的成功还倚重出版社的推动。通过对译本出版情况的梳理,发现《格列佛游记》汉译本的出版机构多为省级或具有较强专业性的出版社,具有一定的权威性与影响力,拓宽了该作品汉译本进入大众视野的途径,如北京人民文学出版社出版的《格列佛游记》(增订版)进入教学领域,使之成为语文新课标必读书目之一,极大地推动《格列佛游记》汉译本在学生读者群的普及。另一方面,最初作为科学小说译入中国的《格列佛游记》在经过一段较长的译介史之后,不断呈现其成为一部儿童文学作品的特点,因其大多出版于各省的少年儿童出版社等专门的儿童文学出版社,在一定程度上削弱了原作者赋予该作品的讽刺意味,增强了针对儿童读者群的趣味性。

4.2 对我国儿童文学“走出去”的启示

《格列佛游记》在中国的成功译介和接受,对我国儿童文学“走出去”有着重要的借鉴意义。首先,优秀的原作是根本。中国文学“走出去”体现中国文化,因此翻译选材至关重要,在外译中国文学作品时,译者应尽可能选择符合目的语文化并易于被目的语读者理解和接受的作品。斯威夫特的《格列佛游记》开创了讽喻体小说体裁,这一体裁“对欧洲后世小说具有巨大影响”(伍厚恺1999:14),其怪诞而充满幻想的游历故事深深吸引读者眼球,无论对于哪个时代它都具有独特的启发作用,因此这也成为《格列佛游记》被不断重译并受到读者广泛接受的原因之一。其次,高质量的译作是保障。谢天振(2014:3-4)在谈及中国文学“走出去”存在的问题时指出了以往在翻译中容易忽视的“谁来译”的问题,认为“世界上绝大多数的国家和民族接受外来文学和文化主要都是通过本国和本民族翻译家的翻译来实现的”。也就是说,世界上绝大多数的读者更倾向于选择本国翻译家翻译的作品。在此基础上,再考虑本国翻译家的文学修养与翻译能力。《格列佛游记》在中国的陆续重译,绝大多数均由本国文学修养较高的译者完成,供本国读者阅读。其三,一流出版机构是推手。我国的儿童文学要“走出去”,应尽量“拓宽儿童文学国外推广渠道”“在国外寻找合作出版机构,或设立自己的独立出版机构”(袁宏、王海鹏2018:60)宣传或译介中国儿童文学作品。一流出版社的推动,有助于作品在大众范围内的普及。《格列佛游记》译作若非由国内一些知名出版社出版,其在中国的译介与接受就未必能有今天这般接受程度。其四,国家影响力提升是后盾。要使中国儿童文学走向世界,必须稳步提高国家综合国力,提升国际地位,扩大中国文化在世界的影响力。当然,中国与世界各国之间的友好往来也是促进中国文学成功“走出去”的重要一环。

5.结语

本文通过梳理《格列佛游记》的译介与接受情况,发现其汉译本已多达上千部,在各个历史时期都留下身影和产生影响,并且在中国逐渐发展为一部儿童文学,纳入语文新课程标准必读书目。通过梳理专业读者和普通读者的评价,可以看出,多数读者对《格列佛游记》的评论都相当正面。《格列佛游记》在中国的译介与接受情况受到社会环境尤其政治环境的影响,它的成功一方面归功于优秀的原作本身和高质量的译作,另一方面也得益于国内一些重要出版社的推动。最后,《格列佛游记》在中国的成功译介与接受,对我国儿童文学“走出去”有一定的启示意义,即优秀的原作是根本,高质量的译作是保障,一流出版机构是推手,国家影响力提升是后盾。