医理学理交融:明代新安医家讲学初探

——以《论医汇粹》为中心的考察

2021-01-07汪翔郭静

汪翔, 郭静

(1. 安徽医科大学 马克思主义学院, 安徽 合肥 230032; 2. 合肥学院 语言文化与传媒学院, 安徽 合肥 230601)

明代文人士大夫在书院讲学蔚然成风。而在徽州地区,嘉靖十五年(1536)鸿儒湛若水讲学于此,开启徽州地区的讲学风气。“嘉靖丙申(1536),(湛若水)先生以礼乡北上,过新安,一时俨然临之,如泰山北斗会于是,与多士竟究于是”[1]。“新安诸同志,春会于福山(书院),在婺源。秋会于斗山(书院),在歙西。全交馆在祁门,亦以近胥聚。皆甘泉大宰公(湛若水)所命云”[2]。可见当时讲学的盛况。或许是受徽州讲学风气大开的影响,以儒医自居的新安医家亦开启了自身讲学之路。同是嘉靖年间,一批新安名医如余傅山、汪宦(号寅谷、心谷)、吴洋(号篁池)、汪双泉、黄刚、许明远等人常常会于徽州府城(今安徽歙县)之乌聊山馆,向门人弟子讲学。讲学的形式一般为多人探讨,各抒己见,非常自由。讲学的内容乃各位医家经验之谈,鞭辟入里而又通俗易懂,在脉学、伤寒、杂症等方面多有创见,形成了良好的学术交流氛围,讲学内容经过记录整理而形成医学专著《论医汇粹》。前人对于《论医汇粹》的研究,多集中于对其中所述医理医术[3-4]、用药[5]等方面的探讨,对讲学本身则没有太多关注。对于以儒医自居的新安医家而言,除了治病救人、著书立说之外,讲学无疑是塑造自身形象、阐述发扬医理的另一种有效途径。因此,以《论医汇粹》为依据对新安医家讲学的特点、规律进行探讨,有助于推动新安医家研究的进一步深入。

一、关于《论医汇粹》中的讲学时间辨析

《论医汇粹》开篇记载:“嘉靖癸卯年(1543)十月十三日,(余)傅山与祁门汪宦授医于余渥并江、吴三子,与之言脉……”[6]1不少学者据此认为《论医汇粹》中的讲学时间即为嘉靖二十二年(1543),且讲学仅此一次,并无其他。该说似乎不够确切。细考《论医汇粹》其余文本,“傅山先生等话杂症”中余傅山引汪双泉治疗一妇人“病身发热如疟状,且兼泻、头痛,舌不能言语”的症状,其时间为“乙巳五月”[6]19。既然讲学中引用他人诊疗案例,那么该案例必定是发生在讲学之前,而非之后。且案例发生的时间距离讲学时间不应太远。考察明代纪年,距离嘉靖癸卯年(嘉靖二十二年,1543)最近的乙巳年,一是成化二十一年(1485),一是嘉靖二十四年(1545),其他时间均相隔太远,缺乏可能性。

若将乙巳年定为成化二十一年(1485),则距离嘉靖癸卯年(嘉靖二十二年,1543)有58年的间隔。讲学中引用58年前的诊疗案例,时间上不太可能。又根据郑日新等的研究,余傅山生卒年为1512-1585年[7]。作为余傅山同时代人的汪双泉,又同为讲学者,年龄应与余傅山相仿,其生年亦不应与余傅山生年(1512)相差太远才对。若余傅山引用汪双泉诊疗案例发生在成化二十一年(1485),距离1512年太远,于理不通,可以排除。

若将乙巳年定为嘉靖二十四年(1545),则比嘉靖癸卯年(嘉靖二十二年,1543)还晚了两年,违背了“诊疗案例必定是发生在讲学之前,而非之后”的原则,也于理不通。

经过分析,我们认为问题可能出在前辈学者“将《论医汇粹》中的讲学时间定为嘉靖二十二年(1543),且讲学仅此一次”这一观点上。在明代书院讲学蔚然成风的背景下,医家论医讲学,一般应是一种常态化的行为,隔一段时间开展一次,前后又有一定的时间跨度,不太可能仅有一次。而《论医汇粹》中对新安医家讲学的记载,也未必仅是嘉靖二十二年(1543)农历十月十三日的讲学,还可能包括这一时间点前后多次的讲学内容。以此为基础,我们或许可以得出新的结论:《论医汇粹》所记载的讲学,其发生时间至少是嘉靖二十二年(1543)至嘉靖二十四年(1545)三年之内,且不止一次,很有可能也包括这一时间段内的多次讲学,每次讲学或许有一个核心议题。嘉靖二十二年(1543)农历十月十三日的讲学主题以“言脉”为主,并不包括余傅山引汪双泉乙巳(1545)五月治疗一妇人的内容;嘉靖二十四年(1545)五月之后的某次讲学,主题或许为“痰症”,余傅山引用了汪双泉于嘉靖乙巳(1545)五月治疗一妇人的案例,内容也被收录于《论医汇粹》之中。其余的讲学,其主题或为“伤寒”、或为“妇科”、或为“幼科”,等等。这样的结论或许更加符合历史事实。

二、《论医汇粹》中新安医家的讲学特征

讲学既是新安医家间医学知识传承与医理医术交流的渠道,也是医家医理与儒者治学之理紧密交融的过程。通过讲学,新安医家群体寻得了比附于儒者的有效形式,自身“儒医”特征也得到了生动体现。

1.医理论述通俗易懂

医家讲学毕竟不同于著书立说。著书立说可以对医术医理进行专业化的探讨,用语规范严谨,力求从学术角度将医术医理完整地展现出来。其受众往往是同一领域、水平相近的其他医家,因此无需通俗易懂。讲学的受众是自己的门人弟子,其医术水平还正在发展提升阶段,对医学理论、术语等的理解还不是那么全面透彻,因此需要讲学者将较为高深的医理、术语用较为浅显直白的语言表达出来,最好辅之以诊疗案例加以说明,这样才能达到较好的讲授效果。新安医家在讲学时就非常注重通俗易懂这一点,使用了比喻和类比的手段。

比喻方面,如汪宦在论述弦脉、紧脉、缓脉时,用琴弦加以比喻:“弦脉端直而长,如一条琴弦,首尾挺然,不紧不缓。紧则形状颇大而有力,弹人手,若长弦之过于紧也。缓则宽纵,按之中间微下,两头微高,若琴弦久不更移,则怠缓不振也。”[6]2余傅山则用水比喻不同脉象,如其在论述大脉、洪脉区别时云:“譬之长江水势洋溢,风平浪静,水势顺流者,大脉也。若鼓之以狂风,洪涛汹涌,波浪滔天者,洪脉也。”[6]4-5可谓形象而生动。

除了比喻之外,学者在谈及伤寒时,也很注重使用类比的手段。有人反对将张仲景《伤寒论》重新编次,认为“仲景之书,犹一字不同,则治法霄壤,岂可擅更?”余傅山为了说服对方,于是拿出三位学者对儒家经典《礼记》进行重新编次的例子加以阐述。他认为重编后的《礼记》“愈更愈明”,“论者谓三家大有功于《礼记》,不谓其为擅更也。”继而话锋一转,谈及《伤寒论》的重新编次:“夫六经犹若此,况《伤寒》医书乎?”表明自己对重新编次《伤寒论》的赞同。最后对他人观点进行了批判:“遵信昔人之误本,而不知更张,真所谓胶柱鼓瑟、刻舟求剑者矣。”[6]7其使用类比论据充实有力,论述首尾相连、一气呵成。

这种比喻和以类相比的手段,使新安医家讲授的医理医术更加便于理解,有利于讲学取得更好的效果。

2.理论探讨言必有据

新安医家在治学上借鉴了儒者“尊经”的思想,力求对医理医术的阐发言必有据,越是出自前代圣贤的经典则越有说服力,否则恐仅是一家之言,难以服众。在乌聊山馆讲学中,医家汪宦、余傅山大量引用了医界圣贤、前辈的理论,借此有效地阐述自己的观点。如在辨别高阳生《脉诀》中的错误时,汪宦引《素问·脉要精微论》中的论述作为自己的依据,称其为“万世不易之论也”[6]1。在言及伤寒中的“中寒”时,余傅山则认为“《素问》以伤寒六经纯为热征,指伤寒言,万世不易之定论也。”[6]10体现出两位医家对医中经典《黄帝内经》的推崇。对于《素问》中未阐明之处,汪宦又引元代滑寿《诊家枢要》中的观点,并“以己意推测之”,在此基础上自信地认为“故虽圣人复起,不能易也”[6]1。等等。除了直接引经据典外,对同一时代前辈对医学经典的高明见解,新安医家往往也以之作为自己的论据。如余傅山在论述“伤寒传入里……然其终总归于胃”的观点时,因为明代前贤黄仲理《伤寒便览》中的观点“与予意合”,于是先后三次引用其中内容,佐证自己的观点[6]8。在发现张仲景《伤寒论》中对于三阴受寒邪之症的治法有“前后矛盾,致后人疑惑不决”之处时,余傅山并没有直接抛出个人见解,依然引用《伤寒便览》中的观点,“三阴外感,有传经之邪,有内伤纯寒之邪”,一分为二,结合个人理解进行分析[6]9,这样《伤寒论》中的疑惑便得以解开。再如治疗小儿火丹之症的大连翘饮药方,余傅山还是引用《伤寒便览》中的记载[6]28。可见余傅山对于黄仲理《伤寒便览》也非常推崇。

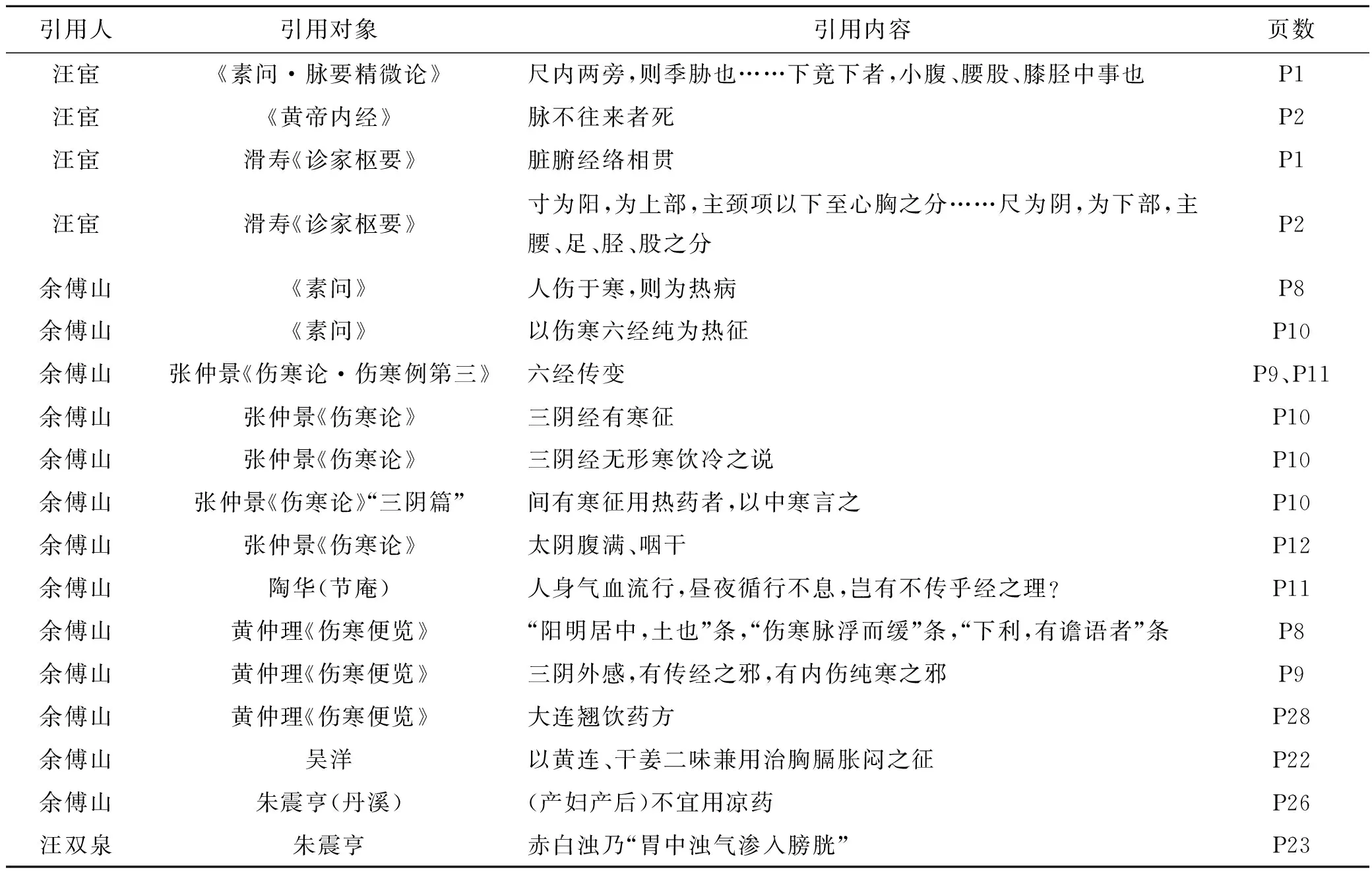

言必有据,是功底扎实、视野开阔的体现,又使医家能站在一定高度阐述自身观点,从而让人信服。新安医家在讲学过程中注重引经据典,既提升了理论水平,又增强了可信度。《论医汇粹》新安医家引经据典的情形如表1所示。

表1 《论医汇粹》新安医家引经据典具体情形

3.理论实践相互结合

中医是一门理论与实践需要紧密结合的技艺,这不仅体现在行医施诊上,在医家讲学方面亦当如此。空谈医理,无异于纸上谈兵,所授理论往往容易流于形式而变得枯燥乏味。只讲诊疗案例,往往会拘泥于一己之见、一方之效,缺乏灵活变通,也无法将已有经验上升到医理的高度。新安医家在这方面往往做得较好,在其讲学时,一方面将实践经验紧密贯穿于医理医术的探讨之中。吴洋治疗伤寒时认为:“治伤寒不可过分,惟在据目下所见征候、脉象或寒或热以为断”。接着结合个人诊疗实践加以说明,热症寒治之后,忽变为寒症,用热剂而安;阳征下之太过,亦变为寒征,用热剂而安。理论与实践相结合论述后,吴洋总结道:“全在活法,不可拘泥治之之法”[6]13。另一方面,医家在对多个相似案例进行总结之后,将其上升到理论的高度。在论述“喘亦有不足者,尤宜大补”的观点时,吴洋列举用人参治愈痰涌气喘的两个病例,接着总结道:“即此二症,可因一而知百矣。”进而分析了痰涌气喘为何需要大补的原因[6]21-22。这是从丰富的诊疗实践中得出的经验之谈。

对于前人真知灼见,后世医家必须经过亲身经历,才能有更加深刻的认识,这在其讲学之中得到了充分体现。如元代医家朱震亨提出“产妇不宜用凉药”的观点,后学者未经诊疗实践,往往未能领会其中真谛。余傅山治难产产妇元气大脱之症,有医家见产妇“大便如涕”,“云将作痢,宜加黄连”。余傅山坚持朱震亨的观点,曰:“产才三时日,凉药大忌”,未加黄连。产妇最终康复。“乃知丹溪之言不宜用凉药,大有见识”。在实践中进一步验证了前人理论的正确性。余傅山据此得出了自己的观点:“产后诸症,必须以补药为本,予亲试之,尤信”[6]26-27。可见不论是行医施诊、还是讲学授徒,理论结合实践都是促进医业精进的一剂良方妙药。

4.辩证对待他人观点

新安医家治学继承了儒者治学严谨、格物致知的精神,正如徐春甫《一体堂宅仁医会录·医会条款·格致》中言:“天下之事事物物,苟非博学审知以格之,而欲致吾之知,亦难矣。何独于医而不格致乎?”[8]1190不仅医术、医理、脉象、药性等是医者格致的对象,这是“医病”的范畴;他人的观点亦是医者考察的内容之一,即所谓“医人”。在“医人”方面,新安医家能够做到辩证对待他人观点,既有批判否定,又有褒扬赞同,不断去粗取精、去伪存真。

(1)批判他人。

新安医家对于自己并不认同的医学观点和诊治方法,敢于大胆批判,而后直言己见。

一是对医界同行中自身不认同的医学观念进行辩论。如余傅山不认同他人“中寒……不必另立门类”的观点,并加以论证分析,从而维护朱丹溪“另立中寒一门,不使混于六经传变”的思想[6]10。

二是努力纠正医界同行中错误的诊疗理念和误诊误治行为,弘扬正确的医学思想,以免世人无端受害。如汪宦批判世医轻信高阳生《脉诀》“左心、小肠、肝、胆、肾,右肺、大肠、脾、胃、命”之说[6]1,以及“三至半谓之缓,比迟较疾”[6]2、“脉动即筋动”[6]3等错误认识。余傅山批判世医不知“火”分为“有余之火”和“不足之火”的认识缺陷[6]18,批判庸医吴阳治小儿伤食热倦之症采用急补的错误[6]31。等等。

三是批判病人及其家属诊疗过程中的错误认识,对病人既充满怜悯又略带不满。如同时代病人看病期待速效,不效则换医,且“病前医、神后医”。余傅山根据自己“历试诸病”的经验,阐明“虽药病相对,亦不能一时速愈,必须候之以渐”的道理。对于世人急躁的情绪,他只能感叹“嗟哉!世人之见,愚也”[6]14。

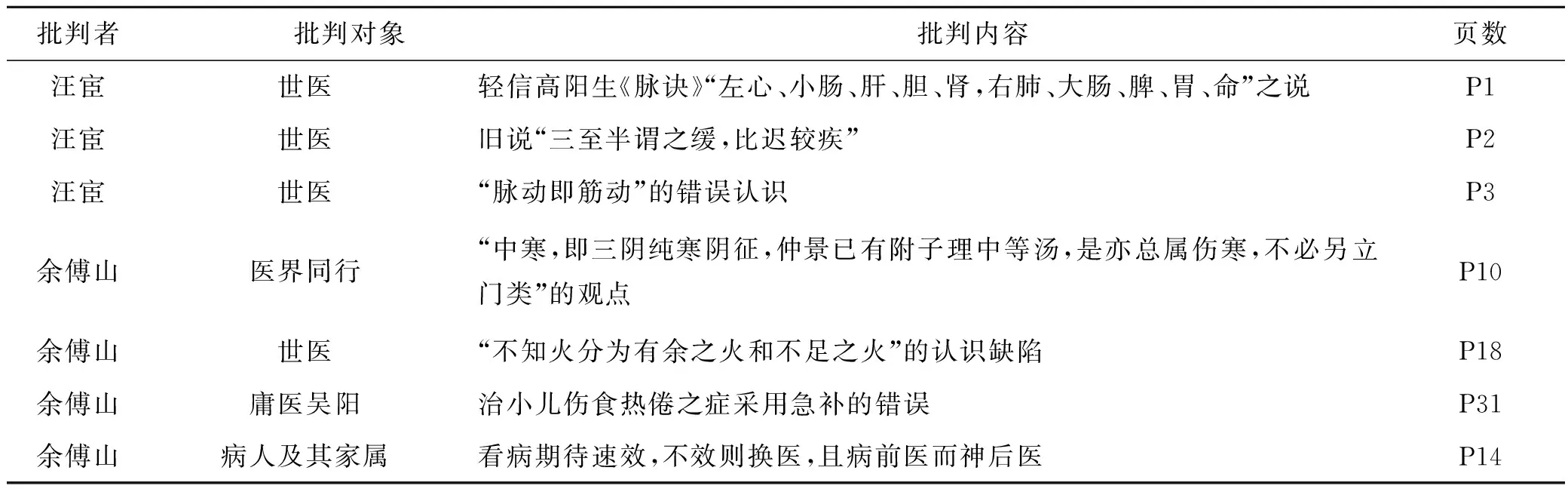

《论医汇粹》新安医家批判他人观点的情形如表2所示。

表2 《论医汇粹》新安医家批判他人观点具体情形

(2)赞同与学习他人。

当遇到医界同行中真正高明的观点和诊疗方法时,新安医家也丝毫不会吝惜赞美之辞,在讲学过程中主动引用其诊疗案例、充分肯定其医学观点,甚至将其中优秀的药方、疗法吸收借鉴、为我所用。

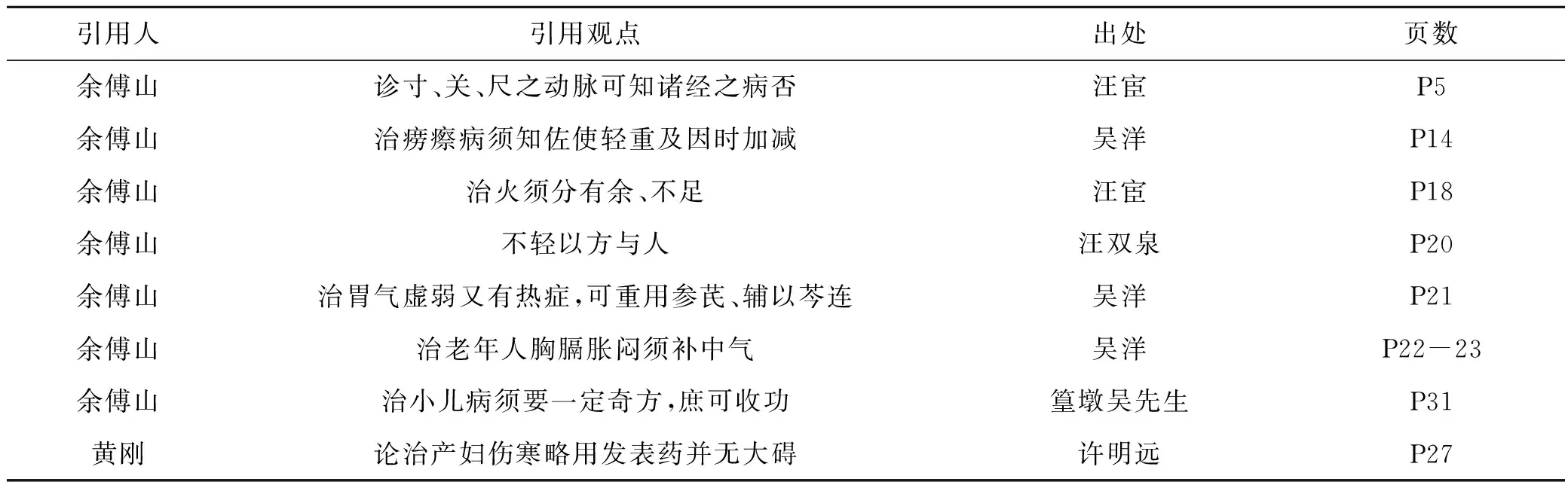

一是引用他人观点。《论医汇粹》中,新安医家引用他人观点达8次,如余傅山引用吴洋、汪宦等人观点论述脉法、治痨瘵病、治火等,具体内容如表3所示。

表3 《论医汇粹》新安医家引用他人观点具体情形

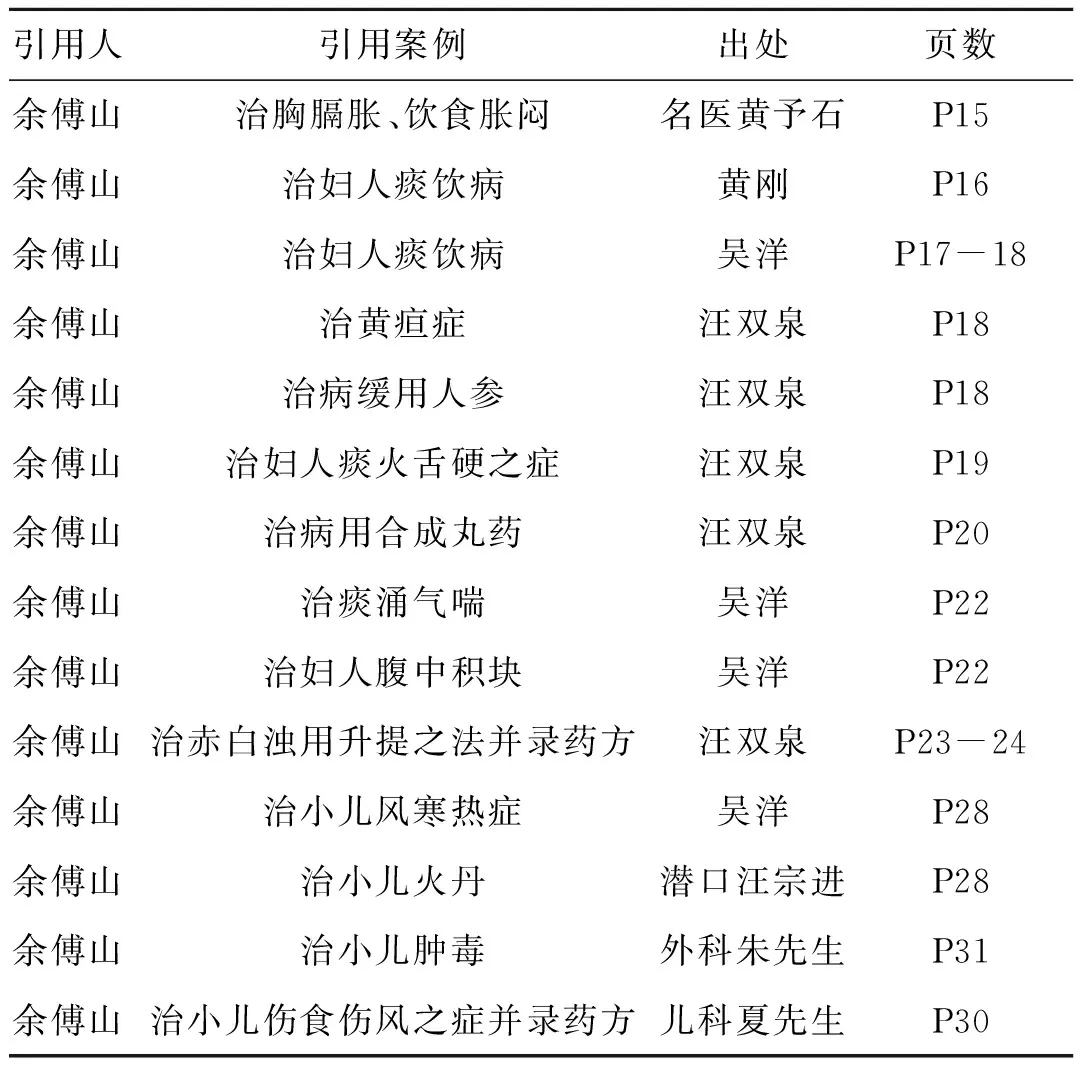

二是引用他人案例。余傅山引用他人成功诊治的案例达14次,包括治饮食胀闷、治妇人痰饮病、治黄疸症之例等,具体内容如表4所示。

表4 《论医汇粹》新安医家引用他人诊治案例具体情形

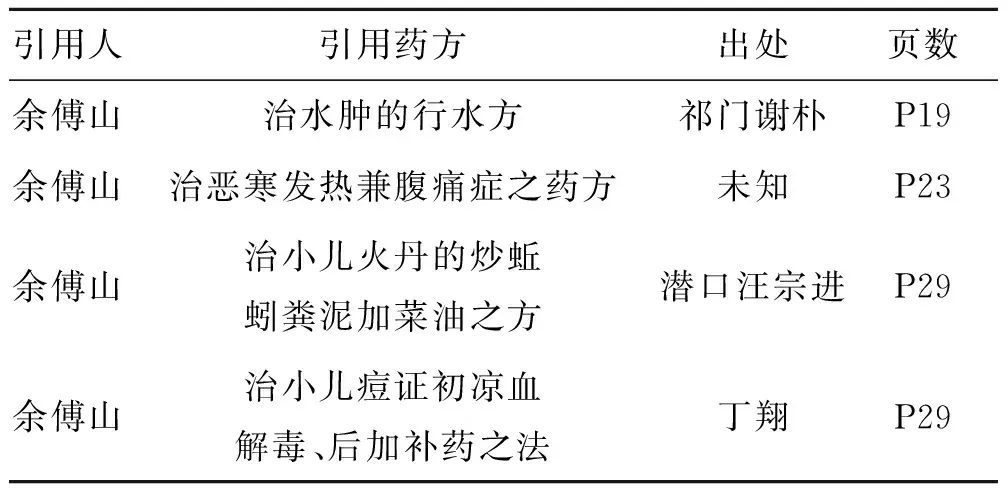

三是借鉴他人药方和疗法。余傅山引用并学习借鉴他人药方和疗法有4次,均为余傅山引用他人有效之方,具体内容如表5所示。

表5 《论医汇粹》新安医家借鉴他人药方疗法具体情形

在批判他人观点的过程中,新安医家不断激浊扬清,传播弘扬正确的医学理念,努力将自身与庸医区别开来,从而塑造出一个儒医的形象。而在引用和借鉴他人药方和疗法的过程中,新安医家不断交流切磋,相互学习与认同,从而形成了更加稳定的医者群体,这也为新安医学医理医术代代相传奠定了良好的学术氛围。

5.不明之处暂且存疑

对于超出自身知识水平、确实无法解答的疑问,新安医家也并不讳言,而是实事求是加以指出,并存疑。如余傅山谈及常山(今浙江省衢州市常山县)世医徐钟一用药特点为善用“燥利耗气之剂,中间补剂全无”,这种用药风格与徽州地区医家善用参芪温补脾胃的做法可谓“大相矛盾”。而徐氏的诊疗效果也不见得有多好,曾治“一人患虚怯病”,用药“初服颇效……后此病终不可治”。在余傅山看来,徐钟一这种医术治标不治本,水平算不上高明,理应名气不大才对。但是徐氏“在彼道术大行”,被誉为“时医”,让余傅山觉得颇为费解。不过他也没有妄下结论,而曰“此则不可晓者,姑记于此”,承认自己对此事无法理解,暂且存疑[6]23。这也反映出新安医家实事求是的精神和严谨的治学学风。

那么余傅山的疑问该如何解答?一般来说,治病分为治标和治本,具体操作时可以有先有后。《黄帝内经》云:“急则治其标,缓则治其本”。但是由于“时医不读书,不明理”[8]1195,“时医治病,但知察标,不知察本,且常以标本藉口,曰:急则治其标,缓则治其本”[9]。也就是说时医不明医理,曲解了“急则治其标,缓则治其本”之义,往往治病只治标、求速效,而不治本,不求根治。世人又往往看病期待速效,不效则换医,且“病前医而神后医”[6]14。在医患双方因素共同促进之下,形成了时医看病更加注重治标这种局面。就徐氏之例而言,燥利耗气之药,针对胃胀腹胀之症,往往见效快,症状短期内缓解,颇受病人欢迎。在通过治标的方式“治愈”多例患者后,徐氏的名声经过病家口口相传,响彻常山之地,于是其“道术大行”,甚至徽州地区亦有人专门请其上门治病。但治标过后,病人仅仅是症状暂时缓解,并未根除,往往有复发的可能。一旦复发,又要请徐氏前来诊治。这就为时医带来了长远的经济利益,从某种程度上来说,这也是时医的一种生意经。但是病人病情长期得不到根治,反复发作,往往小病拖大、大病拖死,最终可谓死于时医之手。同时代新安医家徐春甫对此感叹:“今之患家不达此理,委命于时医,亦犹自暴自弃、甘于沟壑者,何异哉?”[8]1195-1196因此,对比时医治标不治本而谋求个人利益的情形,新安医家注重固本培元而达标本兼治之效,可谓“医者仁心”了。

6.发扬质疑究底精神

乌聊山馆讲学除了讲授者的谆谆教诲外,旁听者的互动也是必不可少的。一方面,旁听者往往会就自身存在的疑难困惑,向讲学者进行仔细询问,以求得全解。探讨脉理时,有人问余傅山:“脉之有根,何也?”余傅山作答后,对方继续发问:“脉何以有根也?”余傅山引用了汪宦的观点再次作答,以增强说服力[6]5。讲授者与旁听者之间形成了良好的互动。

另一方面,旁听者对医理医术有着自己的主见,并不盲从讲学者的观点。他们有时打破砂锅问到底,不断对讲学者进行质疑和询问,直到对方说服自己,心中疑问涣然冰释为止。这种追根究底的质疑精神尤为可贵。如汪宦在讲学过程中,对高阳生《脉诀》“左心、小肠、肝、胆、肾,右肺、大肠、脾、胃、命”这种粗疏的脏腑位置划分之法非常不认同,于是“取人身脏腑之高下,而配之(寸、关、尺)三部”,对脏腑进行了具体的定位,并自信地认为这种划分方法“最为有准”。旁听者有人问:“子有据乎?”汪宦用《素问·脉要精微论》中的理论作答,并言:“《素问》之言如此,此万世不易之论也”。孰料旁听者对《素问》也颇为了解,并不完全认同汪宦的观点,于是进一步询问:“《素问》未明言大肠、小肠属何部,子以小肠、膀胱属左尺,以大肠附右尺,何所据乎?”汪宦只好如实答曰:“予据滑伯仁《诊家枢要》及‘脏腑经络相贯’,而以己意推测之”,承认是自己个人见解,非《素问》原文。但他又强调:“然求之于圣经,亦往相合”。听者继续追问:“滑伯仁之言唯何?”汪宦再次引用《诊家枢要》中的观点进行佐证,最后总结道:“予以大小肠、膀胱附于两尺者,为此也,岂虚语哉!” 在旁听者不断质疑、讲学者答疑解惑的互动中,新安医家论述医理言必有据的特点展现无遗,而汪宦对人体脏腑位置的观点也在这一过程中越辩越明。

新安医家的乌聊山馆讲学,形式自由,不拘一格,众位讲学之人可以尽情表达自己观点,同时批驳或赞同他人观点。医家间交流切磋,对于弘扬医理、促进医学思想发展进步具有重要作用。另一方面,这种类似于文人士大夫书院讲学的医家讲学,是受明代中期书院讲学蔚然成风影响的结果,也是新安医家比附于儒、力图打造自身儒医形象的一种高明手段。这在一定程度上改善了新安医家群体的形象,提高了他们的知名度,也让这一群体与德不配位、名不副实的所谓“世医”“时医”群体区别开来。最后,这种多人讲学研讨的学术交流方式对于当今中医院校本科生、研究生教育也有一定的启示,可以作为课堂教学、知识传递之外的一种有效的辅助教学形式,使医学生在课堂学习基础上,开展深度学习,实现思想与观点碰撞交流,从而积极发现问题、思考问题,促进知识不断内化。