面向读者需求的数字图书馆云服务平台构建分析

2021-01-06张洋

张洋

(辽宁省文化艺术研究院,辽宁 沈阳110011)

数字图书馆的本质在于运用数字化的手段来联系读者群体,全面满足各类读者群体对于数字图书资源的真实需求。在云计算手段的支撑下,数字图书馆表现出显著的信息化服务优势,突显面向读者需求的云服务实施宗旨。数字图书馆具体在建设云服务平台的实施过程中,首先应当展开针对读者需求的前期调查环节,确保运用云服务平台来提供更加便捷的读者借阅服务,提升数字图书馆的读者服务层次与水准。

1 数字图书馆的云服务平台基本结构要素

1.1 数字化图书馆资源管理平台

对于不同阅读偏好以及不同知识水准的读者群体来讲,上述读者的数字知识资料需求也带有差异性[1]。从全面管理以及优化分配数字图书资源的角度来讲,数字图书馆目前亟待完善数字资源的归类管理平台,通过实施数字资源分类的做法来统筹数字图书馆的现有图书资料,避免数字资料呈现出管理混乱的情形。由此可见,数字资源必须依靠相应的云管理平台,才能得到正确的划分与管理。

资源管理平台着眼于修改、扩展、删除与重组各种类型的电子资源信息,确保数字化的电子图书资源都能被存储于安全的云管理模式下,并且随时得到共享。具有优良可扩展性能的云管理平台被视为数字图书馆的核心管理平台,结合不同视角的读者真实需求来实现全方位的平台资源扩展操作,运用动态化的角度来扩大现有数字图书资源的覆盖领域,满足读者动态化的电子资源需求[2]。

1.2 图书馆基础资源存储平台

数字图书馆保存了多种多样的数字化资源,因此必须借助于云平台的基础设施来存储上述数字化资源,充分保证数字图书馆的各种类型图书资源都是安全并且完整的。因此,云服务平台的关键结构部分就是存储数字图书资源的平台结构层,运用数字化的图书资源存储方式来保存珍贵的数字图书资源,不断优化现有图书馆基础资源数字化支撑平台[3]。

通常情况下,云服务平台中的基础资源存储层主要包含网络数据库、IT的云数据中心基础设施、I/O专用存储设备接口、计算资源以及网络服务器等。云服务平台中的基础资源存储层目前已经能够存储海量的数字资源内容,其中涉及多个不同科目的数字化资源信息[4]。相关管理人员对于数字化的资源池应当实施统一的数字资源监管与控制,通过实施必要的网络安全防控手段来保证各类图书资源都能达到安全存储的效果,避免出现图书馆现有的某些数字资源丢失或者被篡改的不良后果。

1.3 图书馆读者服务平台

读者服务平台的重要价值就在于沟通读者,充分保证数字图书馆的内部管理人员以及相关服务人员,都能做到充分明确各类读者群体对于数字图书资源的基本需求,据此实现对于数字化图书服务方式的灵活调整。读者在进入云服务平台之前,首先需要完成相应的平台信息注册环节,经过成功注册就可以登录云服务平台,自助完成电子书籍借阅以及书籍归还等各个环节操作,体现了便民化的数字图书馆运行效果。在I/O重要平台接口设备支撑下,读者服务平台可以达到紧密联系图书管理人员以及相关读者群体的目标,避免读者提出的某些图书服务请求被延迟处理,有效保证了读者服务流程的实时性特征[5]。

例如,建立在云服务模式基础之上的PaaS读者服务平台具有鲜明的读者个性化服务特征,此种类型的云服务平台充分尊重了读者定制个性化服务的内心需求,运用可部署与可定制的方式来提供全方位的数字化服务。并且,PaaS云服务运行模式体现为可扩展与多元化的平台运行特征,对于二次开发的需求能够做到全面予以支持,平台本身具备优良的兼容性,便于随时进行读者服务升级以及平台功能的拓展。

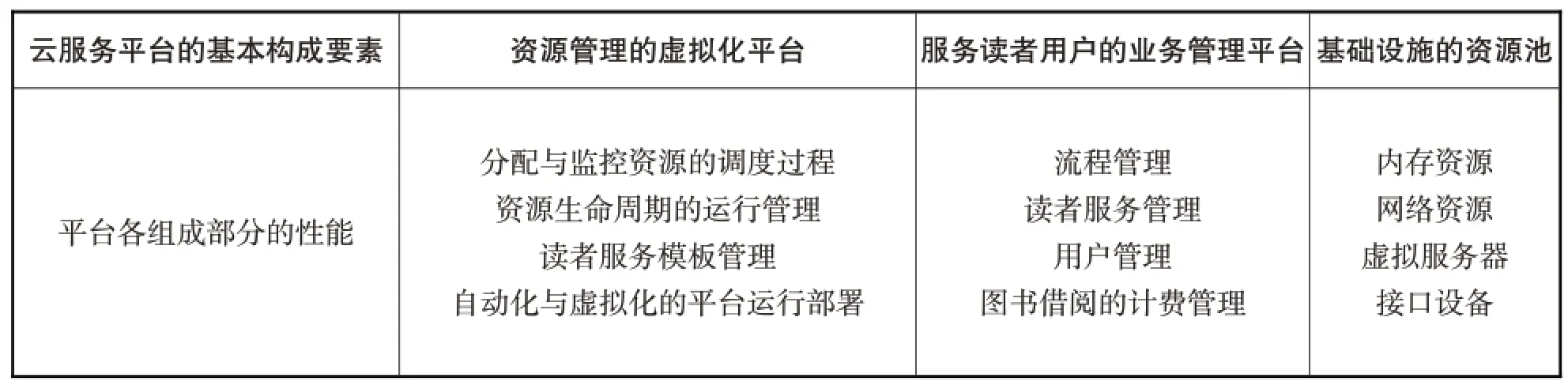

数字图书馆云服务平台的基本构成要素如表1所示。

表1云服务平台的基本结构要素

2 数字图书馆云服务平台的功能

对于现阶段的数字图书馆来讲,云服务平台的基本建设宗旨在于面向各类不同读者群体的图书资源需求,充分结合当前读者资源需求来改进图书馆现有的读者云服务功能。云服务平台的全面建设过程应该严格遵守现行的技术操作规范,运用特定的云技术描述方法来表述虚拟化的云平台资源、读者服务内容、电子书籍的借阅需求以及平台服务对象的特征[6]。由此可见,云服务平台最关键的功能在于提供数字化的读者服务,依托云计算手段的重要支撑来联系读者群体,全面实施高效的图书馆数字化文献信息服务。

以读者为本的目标宗旨应当被贯穿于建立云服务以及数字化平台的全过程,确保图书馆在提供各种读者服务的过程中,都能充分保证紧密结合读者群体对于数字图书资源的基本需求,避免偏离读者群体的真实服务需求。并且,数字图书馆的相关负责人员应当全面指导读者正确利用云服务平台,通过实施读者注册以及读者登录等环节来高效利用云服务平台。因此,云服务平台在联系沟通读者群体与数字图书馆的过程中具有重要的价值。

与人工实施读者借阅服务与读者管理服务的传统模式相比,建立在云服务平台支撑基础上的数字图书馆运行模式具有更好的读者服务效果,可充分保证数字化图书馆借助于自身的优质服务来吸引更大范围的读者群体,获得读者群体的认可。为实现上述面向读者服务的目标,数字图书馆具体管理人员有必要充分认识云服务平台的价值与作用,定期更新现有的馆藏数字资源,并且定期维护云服务平台的各类基础服务设施。相关负责人员通过实施全面的云服务平台优化与更新措施,应该有效保证云服务平台始终维持良好的读者服务功能,满足更高层次的读者需求。

3 面向读者需求的数字图书馆云服务平台的构建

近年来,云服务平台的数字化服务功能已经得到了各级各类图书馆的认可,并且数字化图书馆正在逐步引进云服务的措施与手段。然而从整体来讲,云服务平台目前仍然缺少基础性平台支撑,某些数字图书馆建设者没有严格按照定期更新与定期维护云平台设施的思路予以执行,这将会使云服务平台失去应有的读者沟通功能,无法保证良好的读者服务效果。为体现云服务平台的最大化功能与价值,数字图书馆建设宜从如下几个方面进行优化与改进。

3.1 完善云服务平台现有的基础设施

云服务平台重点面向各类读者群体,然而读者需求是处于不停变化的过程中的。为此,完善云服务平台的举措在于健全云服务平台的各项基础服务设施,充分保障云服务平台能够维持平稳与安全的运行状态,提供更加优质的读者服务。从根本上讲,数字化的软件设施与硬件设施都属于云服务平台的关键基础设施,作为数字图书馆管理者务必保证多样化的云平台运行基础设施都能得到逐步完善与健全,避免云服务平台由于欠缺某些重要的云服务基础设施,从而造成平台功能发挥受限。

数字图书馆建设有必要加大资金支持力度,完善现有的平台软件系统以及平台硬件系统,全面弥补平台系统的潜在运行缺陷,增强云服务平台的各项基本服务功能[7]。为了保证提供实效性更强的云平台服务功能,数字图书馆应定期维护云服务平台各个层次的硬件与软件设施,及时更换相关的软硬件设施。

3.2 运用个性化定制的方式满足读者数字资源需求

在目前读者服务过程中,数字图书馆如果仅限于提供统一化的电子书籍资源服务,很难充分确保处于各个不同层次的读者群体都能得到最为满意的电子资源及相关服务。因此,数字图书馆要全面致力于个性化的读者服务定制工作,并且运用个性化的电子资源借阅服务模式来满足各领域读者的资源需求,突显以读者为本的数字图书馆服务理念。数字图书馆管理者在充分开展读者需求调研的基础上,运用可扩展的云服务平台建设模式来实现更高层次的读者服务。

除此之外,提升读者服务层次的举措还应体现在优化数字图书馆的读者服务环境。数字图书馆应保证馆内环境的整洁与优雅,全面提升读者的情感体验,赢得读者对数字图书馆的好感。在云服务平台支撑下,数字图书馆针对不同类型的读者需求都能做到最大化满足,可及时满足动态的读者需求。

3.3 增强云服务平台资源的兼容性

云服务平台如果局限在单一的电子资源种类范围内,就无法体现云服务平台本身的兼容性以及扩展性,并且还会掣肘更多的数字图书资源进入到读者服务平台。云服务平台最基本的价值与功能就在于存储海量的电子书籍资源,因此平台本身需要具备优良的资源兼容性,充分保证云平台可以容纳更多的电子资料以及其他数字化资源。

从平台支撑能力的角度讲,目前关于完善云服务平台本身的数据兼容性主要依赖于平台整体结构以及平台运行模式的优化。作为提供读者云服务的主体来讲,供应商主体必须按照该领域的基本技术协议需求来扩展现有的云服务内容,确保云服务的各项基本内容都具有灵活扩展的特性。此外,技术人员针对云服务平台还要逐步完善现行的平台技术运行标准以及编程接口,对于服务提供商应当予以合理选择。

3.4 保障数字图书馆信息资源安全

数字图书馆在满足现阶段读者需求过程中占有关键的地位,但是面临海量的数字资源,数字图书馆亟待强化图书馆基础信息安全设施建设,全面防控外界入侵现象给数字资源管理造成不良后果。例如,某些不法分子善于利用数字图书馆现有的平台监管漏洞,盗取相应的数字资料,然后将其运用在各种类型的不法活动中。为此,数字图书馆务必增大监管与控制数字资源的力度。

在具体实践中,数字图书馆对于网络防火墙应当进行合理设置,确保各种关键性的数字资源都能纳入防火墙的监管范围,有效杜绝数字资源丢失的现象。为了防范潜在的非法平台访问威胁,云服务平台对于外来的访问者必须首先查看平台访问权限。只有经过全面审核后的平台访问者,才能具有进入读者云服务平台的资格,严格禁止云平台访问者非法进入。此外,云服务平台还必须保留数字资源的完整备份,防止由于受到突发事故的影响,而造成数字图书馆资源无法恢复的后果。

4 结语

进入数字化图书馆建设的新时期,数字图书馆的整体建设规模迅速扩大。数字图书馆对于传统图书馆服务模式而言,具有更加显著的数字化特征,读者可以通过登录云服务平台的方式来获得数字图书馆资源,并且随时与图书馆的相关服务人员进行沟通。数字图书馆在构建云服务平台的过程中,需要全面结合读者需求,从技术层面不断优化与调整云服务平台的管理与服务,让图书馆服务通过云服务平台由有限扩大到无限。