纯音测听全频未引出的突发性耳聋临床特征及预后分析

2021-01-05张慧闫瑞红李仲王蕾单子丽代佳李亚玲耿曼英

张慧闫瑞红李仲王蕾单子丽代佳李亚玲耿曼英

1郑州大学第二附属医院耳鼻喉科

2河南省直第三人民医院神经内科

突发性耳聋(以下简称突聋)是耳鼻喉科的常见病,根据突发性耳聋诊断和治疗指南(2015)可分为四型:低频下降型、高频下降性型、平坦型、全聋型[1]。全聋型听力损失严重、病因复杂、常伴眩晕、患者易出现焦虑情绪且比其他类型预后差,倍受临床医师关注[2]。其中发病时纯音测听各频率均未引出的全聋型突聋患者临床上并不少见,然而该类型突聋患者的发病特点、症状改善规律及预后情况却少有研究。本文在突聋诊断和治疗指南(2015)基础上对我科就诊的143例纯音测听各频率均未引出的单侧全聋型突聋患者进行分析,旨在探讨其临床特征及预后情况。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2016年1月~2019年3月收治的纯音测听各频率均未引出且资料完整的单侧全聋患者143例,年龄为22岁~74岁,均符合突发性耳聋诊断及分型标准。纯音测听计为国际听力AD226,125~8000Hz最大给声强度分别为:65、85、100、100、100、100、85。其中女75例(52.45%)、男68例(47.55%),左耳73例(51.04%)、右耳70例(48.96%),所有患者均进行耳鼻喉科专科检查、声导抗、纯音测听、颞骨CT和颅脑MRI检查,排除伪聋、中耳病变、蜗后占位病变、内耳畸形、内耳出血等;同时行听性脑干反应、畸变耳声发射等听力学检查及血常规、凝血功能、血液流变学、血糖、血脂等实验室检查[3]。

1.2 治疗措施

在患者住院治疗期间,包括改善微循环药物、血管扩张药、激素、营养神经、降纤药物等。本研究采取的治疗方案:银杏叶提取物87.5mg+0.9%生理盐水250ml;甲钴胺注射液500μg,静推;0.9%生理盐水100ml+巴曲酶5~10BU,隔日1次,首次10BU,之后每次5BU,共5次,每次使用前检查血纤维蛋白原,高于1g/L可继续使用;口服激素,泼尼松1mg/kg,第二疗程采用耳后注射激素治疗,隔日一次。根据患者的症状酌情口服用药[1]。1疗程为10天,疗程间隔10天,其中80人完成了两个疗程治疗,63人完成了3个疗程治疗。所有患者听力恢复均以发病3个月时复查听力为准。

1.3 疗效分级及判定方法

根据突发性耳聋诊断和治疗指南(2015)将突聋的治疗效果分别为四级[1]:痊愈:受损频率听阈恢复至正常,或达健耳水平,或达此次患病前水平;显效:受损频率平均听力提高30dB以上;有效:受损频率平均听力提高15~30dB;无效:受损频率平均听力改善不足15 dB。本文对突聋疗效判定的指标包括:①痊愈率;②有效率;③各下降频率听力提高的绝对值;④言语识别率。

1.4 统计方法

应用SPSS19.0软件进行分析,主要采用χ2检验、率的多重比较等方法进行统计,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

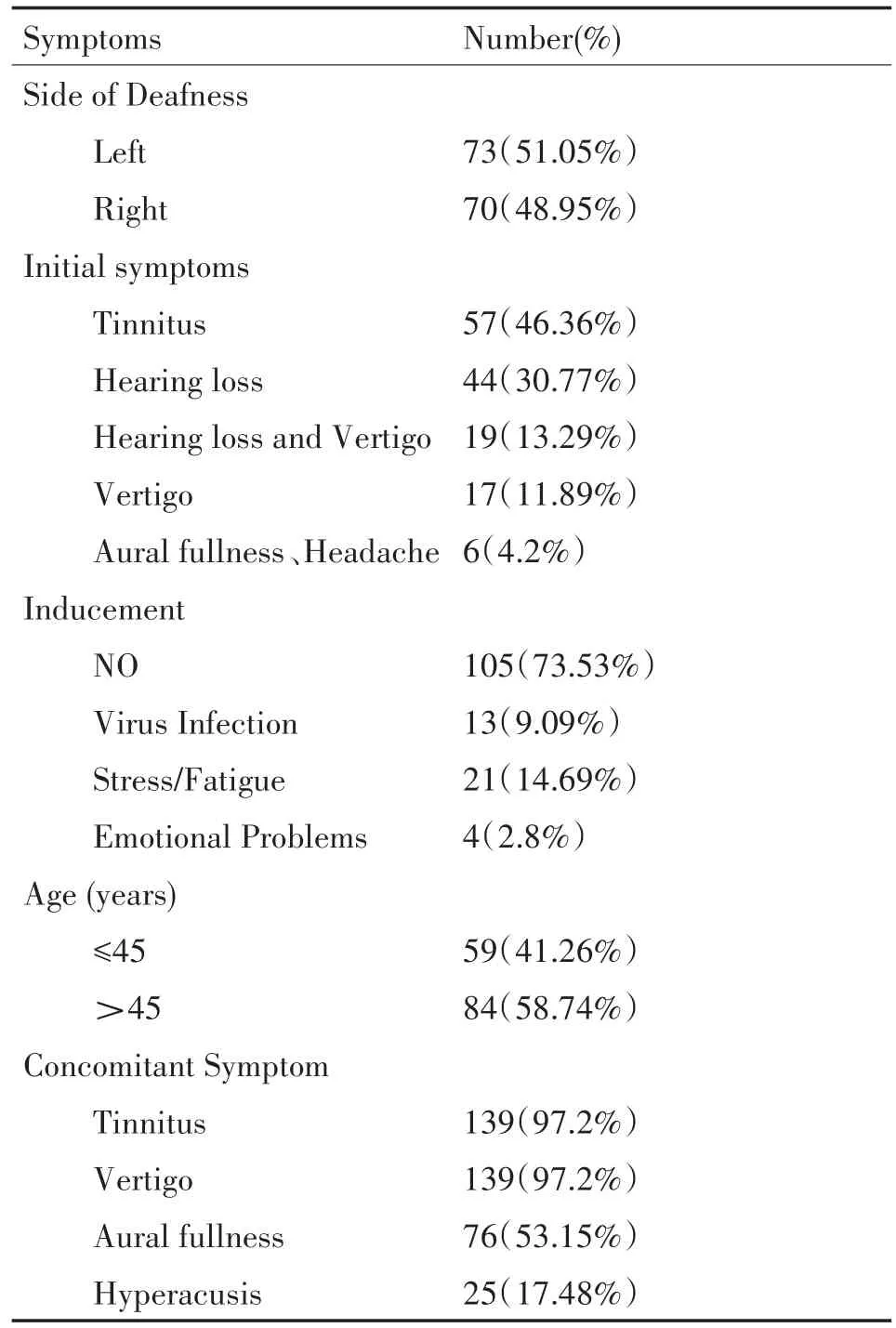

2.1 纯音测听各频率听阈均未引出的全聋型突聋的临床特征(表1)

本组全聋型突聋患者男女比例为1.1:1,青年组(≤45岁)59人,中老年组(≥45岁)84人,两者比例为 1:1.4,左耳:右耳为1.04:1;从发病到就诊的时间为6小时到5天,中位数为2天,患者发病前无明显诱因者为105人(73.43%),有感冒病史者13人(9.09%),劳累病史者21人(14.69%),有情绪波动史者4人(2.8%)。耳鸣为最常见的首发症状共60人(46.36%),病程中伴耳鸣者共139人,发生率为97.2%,高频耳鸣(蝉鸣音)55例(38.5%),低频耳鸣(呼呼刮风声、嗡嗡声)79例(55.24%),5人(3.5%)出现高低频混合性耳鸣;其次为听力下降共44人(30.77%),听力下降与眩晕同时首发为19人(13.29%),4人首发症状为耳闷(4.2%),2人首发症状为头痛;伴眩晕/头晕者139人,眩晕发生率为97.2%,眩晕的持续时间为40分钟到9天,98人眩晕停止后出现持续性头晕,11人出现走路不稳。

2.2 治疗效果及预后分析

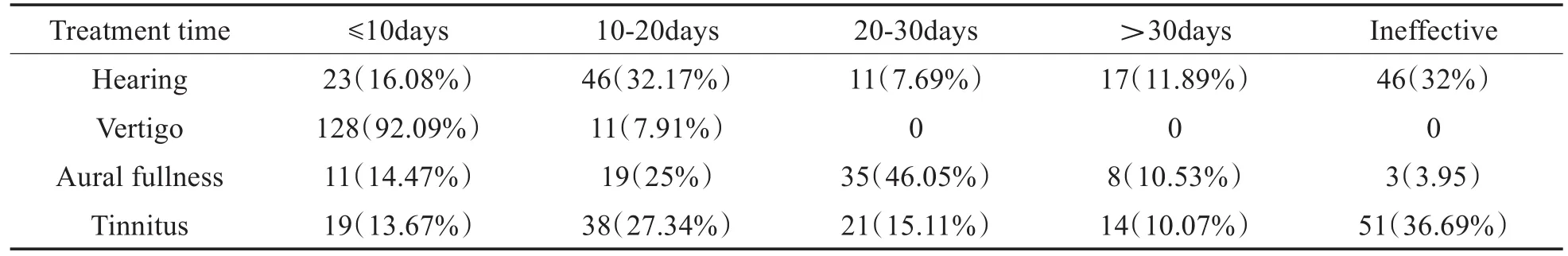

143例患者经治疗后,第一疗程复查听力改善的为23人(16.08%),46人(32.17%)在第一疗程结束与第二疗程之间复查听力变化,第二疗程改善为11人,有17人听力起效时间大于30天,46人经三个疗程治疗后3月时随访听力无改善。眩晕、耳闷、耳鸣改善起始时间见表2。3个月复诊听力,各频率听力恢复情况见表3。

表1 纯音测听各频率听阈均未引出的全聋型突聋患者的临床特征Table 1 Clinical symptoms of sudden deafness with all frequencies not elicited

2.3 诱发因素对预后的影响

143例患者经治疗后有效为81例,其中无明确诱发因素有效率为58.1%(61/105),有明确诱发因素有效率为52.63%(20/38),无诱发因素组有效率高于有明确诱发因素组,差异无统计学意义(χ2=15.60,P>0.05)。

2.4 言语识别率恢复情况

治疗结束3个月复诊时进行言语识别率,言语识别率平均值为28%(0-48%)。3例痊愈的识别率为80%、84%、88%。

3 讨论

突聋的预后受多种因素的影响,包括初始听力损失程度及听力曲线类型[4]。根据突发性耳聋诊断和治疗指南(2015)提示全聋型为250-8000Hz(包括250、500、1k、2k、3k、4k、8k Hz)平均听阈≥81dBHL,该类型突聋临床特征、发病机制、预后及治疗方案等与其他类型存在差异。初始听力各频率均未引出的突聋包含在全聋型中,临床工作中发现这类突聋患者的临床表现和预后有其独立特点[5]。

本组数据显示各频率均未引出的突聋患者男女患病比率无差异,左耳略高于右耳(χ2=2.23,P>0.05),中老年(>45岁)患者比青年(≤45岁)患者多,均与突聋多中心研究相符[1]。该组病人就诊较及时,均在1周内,与该类型突聋听力损失较重而且多同时伴眩晕,症状重引起患者、家属重视相关。首发症状以耳鸣最常见,其次分别为听力下降、听力下降与眩晕同时出现,眩晕首发较少,与以往研究不同[6],分析原因可能为纳入病例存在差异,以往的研究多集中于突发性耳聋伴眩晕的患者,听力类型多样,对纯音测听各频率均未引出的突发性聋研究较少。另外耳鸣虽然属于耳蜗症状,但可以成为除听力下降外影响病人生活质量的独立因素,本研究中给予单独列出,当眩晕发作时病人的关注点往往集中于对生命产生威胁的眩晕症状,可能会忽略听力下降。病程中耳鸣的发生率达97.2%,以低频耳鸣为主,可以发生于病程初期,亦可发生于治疗过程中,不管发生于何时一旦出现治疗效果差,85.1%转为慢性耳鸣,成为影响突聋患者生活质量的主要因素之一,应引起关注。比较以往文献该资料眩晕的发生率亦较高[6],分析原因可能为以往的研究全聋型往往包括极重度耳聋,受其影响使各频率均未引出的突聋患者眩晕的发生率降低。突聋的主要诱因包括:精神紧张、压力大、情绪波动、生活不规律、睡眠障碍等,临床工作中却发现有明确诱因的突发性耳聋并不多见,本研究有明确诱发因素的为26.47%。明确诱因可以从根本上消除患者的不良情绪,利于症状的恢复[7]。本研究有明确诱因组与无诱因组有效率无显著差异,原因可能为部分患者不能正确识别诱发因素,导致有明确诱因的病例减少。

表2 各频率均未引出的全聋型突聋治疗后症状改善时间分析Table 2 Analysis of symptom improvement time after treatment of sudden deafness with all frequencies not elicited

表3 各频率均未引出的全聋型突聋不同频率预后分析[例(%)]Table 3 Theprognosis of 125Hz-8kHz of sudden deafness with all frequencies not elicited

耳闷胀感是一种主观症状,在突聋中的发病率为55.72%,可为突聋的首发症状,亦可与听力下降同时出现[8]。该组病例53.15%患者出现耳闷,影响患者的情绪、心理及治疗效果,由于耳闷的程度无法客观评估仅能依靠患者描述判定、治疗手段未系统建立,避免误诊、漏诊,如何针对患者的主观感受对耳闷的严重程度进行评估有待进一步完善[9,10]。耳闷塞感形成机制尚不明确,涉及外耳、中耳、内耳、颞颌关节、精神情绪疾病、躯体感觉调节能力[9,11],本组病例耳闷的发病率略低于以往文献报道,可能原因与本组病例分型有关,耳闷在低频下降型突聋中发生率最高,目前尚无该症状在突聋分型中的文献报道。

经治疗后,该类型突聋听力恢复较慢,第一疗程的有效率仅为16.08%,第一疗程与第二疗程中间阶段改善率最高,为46人(32.17%),而且(11.89%)患者在1月后才出现听力改善,该类型突聋的改善起始时间较慢,对早期听力无改善的患者亦不可放弃治疗;全聋型可能发生的机制为内耳血管栓塞或血栓形成,近几年也有文献报道内耳出血常常发生于各频率均未引出的全聋型患者,且治疗效果差,由于内耳出血发病率低、诊断和治疗均未明确,本组病例排除明确内耳出血病例。本研究还显示听力的恢复情况:低频的起效时间及恢复明显好于高频,即频率的恢复由高频向低频递增,与文献报道的结果类似[2],推测这一现象可能与不同部位的毛细胞对缺血缺氧的耐受性差异有关。另一个值得关注的问题是该类型突聋患者的言语识别率恢复较差,患者虽然听力提高了,但是言语识别率下降严重,言语测听对是否存在实用听力至关重要,这部分病人由于听力未痊愈寻求助听器助听时效果亦不理想。影响突发性聋言语识别率恢复的因素包括发病时听力类型、首次治疗时间、治疗方法、随访时间等,言语测听可以联合纯音测听评估突聋疗效,但其具体的疗效评价标准尚未统一[12]。

综上所述,各频率均未引出的突聋患者伴随症状较多,听力起效时间较长,效果差,应延长治疗时间,听力恢复过程中,言语识别率恢复较慢且效果差,是否需要早期佩戴助听器以利于言语识别的康复需要进一步探讨。