数字时代下策展机制的转变

2021-01-02陈清愉

摘 要:当下,我们已进入数字时代,技术的发展给社会带来巨大变化,也在不断重塑我们的生活。博物馆作为提供公共文化服务的机构,随着社会的发展一直在发生变化。策展是博物馆的重要工作,数字时代下最直接的变化体现在空间、活动、主体三个方面。关注策展在数字时代出现的新变化,建构各种可能性,对策展和社会美育的发展均有裨益。

关键词:数字时代 策展 观众赋权 社会美育

数字技术的发展使得知识的生成、表达、处理和传播发生了巨大变化。在数字时代,传统知识生产者的地位和话语权被弱化,受众不再是纯粹的信息接收者,而是扮演着知识生产者的角色。这样的转变促使策展也发生了转变。本文将从策展的传统场域和关联主体,即文化空间、文化活动、文化主体三个维度审视策展机制在数字时代的转变。博物馆的公共文化空间属性使其成为连接艺术世界和公共领域的枢纽。在知识生产和社会接受之间,博物馆通过展览来实现社会美育功能。数字时代,策展机制的转变能使受众从被动接受变为深度参与,将艺术品与受众真正连接起来,发挥博物馆作为社会美育媒介与载体的作用。

1.博物馆空间的传统角色

长期以来,博物馆被认为是生产知识的神圣空间。在这个空间中,博物馆通过建构关于艺术品、艺术史和当代文化的对话,始终扮演着引领大众接受知识和思想的角色。回顾中外博物馆发展的历史,不难发现,虽然不同国家、不同时期博物馆的定位、功能和角色都有不同,但具备了三个共同特征,即均是自上而下的知识生产结构,均具有服务政治、经济、社会的作用,都具有权威性,受众始终处于被动地位。博物馆作为公共文化空间,表面上是完全开放的,似乎所有人都可以进入,但其隐形门槛依然存在。譬如文化水平低的人进入博物馆的欲望相对较低,这实际上就是博物馆对这一群体的隐形排斥。博物馆自上而下的知识生产结构和教化民众的姿态,会给公众造成无形的智识负担。人们走进博物馆,如同走进一个权力空间。在博物馆里,人们的行为均要遵循一定的标准和规范。在这个空间中,人既是存在、发展的主体,也是被关注、被规训的对象。这种规训的意味在今天已经淡化了不少,但依然存在。随着当代艺术被摆在一个极高的位置上,人们对博物馆展品的观察变成了一种仰视,负责管理展品的策展人和博物馆掌握着很大的话语权和决定权。

2.博物馆空间的角色转变

本雅明在《机械复制时代的艺术作品》一书中提及机械复制技术消解了艺术的“光韵”(Aura)。[1]艺术的光韵包含三层意义:一是艺术的原真性,即在地性灵韵;二是艺术品的膜拜价值;三是审美的距离感。艺术品在不同的空间建构中可以与空间形成新的关系,孕育出一种在地性的灵韵,而这种灵韵在技术革命之后却逐渐消弭。大部分人第一次接触《蒙娜丽莎》,看到的并不是法国卢浮宫博物馆中的原作,而是复制品。摄影技术的发明打破了时空限制,人们不必亲身到博物馆就可以欣赏艺术品,但也因此无法感受到艺术作品的原真性。

机械复制技术不仅使艺术品的在地性灵韵和审美距离感消失,同时也削减了博物馆空间的权威性。在《无墙的博物馆》一书中,安德烈·马尔罗认为博物馆倾向于将搜集而来的作品与其原始功能分离,甚至将肖像画转化为图片。数字技术的发展讓空间进一步被压缩,呈现最小化、扁平化。比如,纽约现代艺术博物馆(MoMA)作为全球馆藏数字化程度最高的艺术博物馆之一,已在官网开放了超过9.2万件馆藏作品的数字资源。目前,越来越多的博物馆开放了一定数量的优质艺术品数字资源,为大众了解艺术拓宽了渠道。

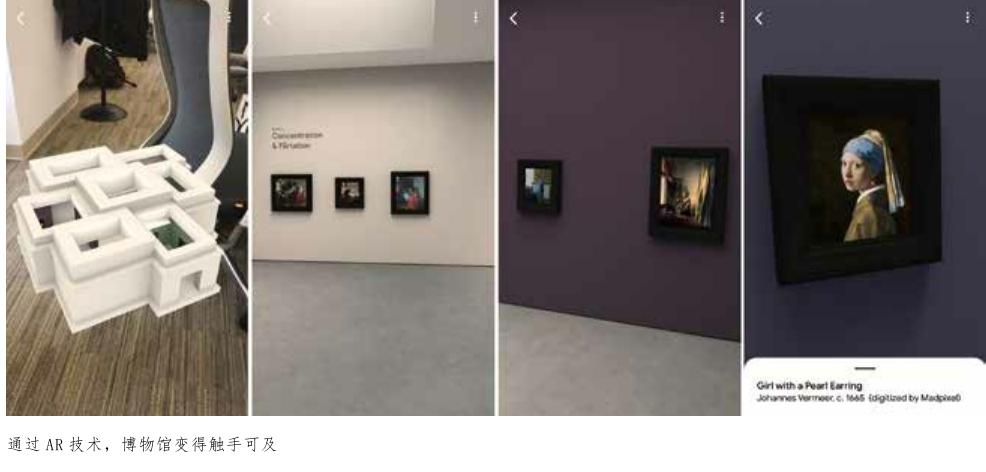

博物馆长期以来一直将其物理空间视为连接时间和空间的特定存在。随着数字时代的到来,博物馆空间的概念不断扩展,从实体空间扩展到网络空间,衍生出一个新的概念——虚拟博物馆。虚拟博物馆的出现,有利于发挥博物馆社会美育的作用。第一,虚拟博物馆增强了观众审美体验的多样性和复合性。观众可以借助AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、通信技术获得立体复合的审美体验。例如,英国伦敦科学博物馆推出的“Web Lab”互动展览,该展览由五个互动实验装置组成,观众可以前往博物馆亲身参观,或是通过网络浏览器在线参观。通过这些互动实验装置,展览现场的观众可以与网络观众进行实时合作。第二,虚拟博物馆打破了观众审美体验的时空限制。借助数字技术,观众可以随时随地、不受限制地参与博物馆的各种活动。如在“每日故宫”App上,用户不仅能够浏览了解故宫的藏品,还可以将藏品的高清图片下载下来作为壁纸使用,从而实现审美体验与生活场景的无缝衔接。

在传统的策展模式中,策展人是将艺术家各自独立的作品以某种结构性的思考或艺术史话语的逻辑在特定的空间中重组。在数字时代,策展经历了从线下构思到虚拟策展、从实体展示到数字展示的转变,呈现出开放的文化态度和文化立场。

1.虚拟策展

数字虚拟空间对人类社会的影响毋庸置疑。虚拟策展是虚拟博物馆发展过程中产生的全新理念,其目的在于让更多人参与到展览实践中来。国内外关于虚拟策展的实践屡见不鲜。如Cultural Institute平台,既是线上博物馆和文化中心,也是开放的虚拟策展平台。它最大的特色是整合了艺术、历史、地理等多元文化领域的内容,将高分辨率的艺术作品图片、珍贵的历史影片、世界文化遗产的现实街景等集中在一个平台上。在这个平台上,用户不仅可以自由检索和观赏艺术品,还可以利用上述数字资源自主进行虚拟策展。

在国内,中央美术学院就曾做过“虚拟策展实验项目”。该项目由大学牵头、美术馆支持,为博物馆人员、美术馆人员、艺术家、策展人、观众等提供了一个交流策展经验,进行策展实践的平台。这一项目能够为用户提供国内外博物馆、美术馆的虚拟展览空间、各种艺术数据、展具模型以及自行上传内容的端口,无论是专业策展人、学生还是公众都可以在平台上共同探讨和实验新的策展理念和方式。虚拟策展无论是作为一种数字技术还是一个公共平台,对观众而言都是易获得、易接受的。为了鼓励观众参与虚拟策展,虚拟策展平台提供高清艺术素材,开放数字资源使用权限,将策展权与大众分享这一行为推向极致。观众深度参与策展,有助于个人审美能力的提升,博物馆也通过这种方式最终实现了社会美育的目的。

2.数字展示

如今,博物馆对数字技术越发重视,不断推出新的展示方式,但真正的广泛应用还是在特定契机下实现的。在新冠肺炎疫情的影响下,博物馆为防控疫情选择暂时关闭线下场馆或严格控制进馆人数,以线上展览等数字方式代替现场展览。为此,国际博物馆协会副主席安来顺指出两个关键点,“置于新冠肺炎疫情这一特殊背景之下,博物馆数字资源的最大化利用,有两方面的价值应当被充分认识到:一是线上呈现的精美文物和艺术品,确实能给足不出户的人们提供愉悦的审美体验,在一定程度上舒缓了人们由于疫情引起的焦虑情绪,即使在疫情过后,其对消除疫情后遗症,满足人们向往美好生活的需求也是有帮助的;二是通过实战验证了博物馆数字化成果的真正社会效果和公众喜爱程度,以便更有针对性地提升这些项目的质量”[2]。

尽管目前来看,博物馆数字化进程加速的缘由更多源自艺术的疗愈功能,但在推进数字化进程中,博物馆也促进了资源的开放共享,提升了美育的质量——博物馆将馆藏转化为数字图像,对公众开放馆藏数据库,促进了艺术教育的扁平化。通过3D全景、AR、VR、直播、360度全景观看等数字技术,博物馆给予观众无限靠近作品、讨论和分享作品的便利。如2020年3月,布达拉宫完成了千年历史上的首次直播,不到一小时便获得了92万网友的88万次点赞。在直播里,镜头带观众近距离参观经书,登上布达拉宫红宫的顶层,远眺整个拉萨城。观众不仅可以借由自由讨论、分享、点赞的方式发声、表达态度,还获得了很多游览时从未被授予的权力,如参观平日禁止开放的区域,近距离观看出于保护原则不展出的文物等。数字展示的出现和发展不仅是为了回应后疫情时代人们对艺术疗愈功能的渴望和需求,更是为了回应人们对审美的更高要求和对美育资源的极度渴求。

1.策展人角色地位的转变

策展人(curator)一词源于拉丁文的“curatus”,意指“cure/care”,包含“保管/照顾”的意思,最初是指照顾未成年人和精神病患的看管者。策展人发展至今,语义经历了三次标志性的变化。第一,看守者。现代策展人的萌芽始于资产阶级的收藏嗜好。17世纪时,富豪会利用私人空间存放和展示收藏品,负责看管和照顾收藏品的人便被称作看守者。第二,从看守者转变为阐释者。展览所展出的作品全由策展人思考后以某个核心概念串联而成,形成一种崭新的联系。策展人开始掌握话语权,成为阐释者。第三,“人人都是策展人”。现代策展人语义的扩展得益于数字文化的发展。近年来,由于社交网络和数字技术的飞速发展,人们时时刻刻通过手机、电脑等智能设备进行实时的信息交流。在海量的信息面前,如何梳理、挑选适合自身的文化内容成为现代人的迫切需求。“人人都是策展人”的观念就此诞生。在数字时代,过滤、编辑、整理、组合一个歌曲清单的人也可以被称为策展人。在《CURATION策展的时代》的序言中,有人提议用“Curation”替换“Curating”,并且列出公式“Curation=Content+3C(Context、Comment、Conclusion)”,将策展定义为以策展人的价值观和世界观为基础,从信息洪流中挑选信息、赋予意义并与网友分享。[3]在数字时代,策展人的语义被无限泛化,职业门槛被拉低。策展人语义的变迁也从侧面反映出策展人的权力由微到盛、盛极转衰的过程。

“策展人”语义的变迁只是数字时代策展人角色地位变化的表现之一,还有一个转变是策展人与观众的关系。《华尔街日报》的一篇文章提及越来越多的艺术机构开始探索将策展工作外包给大众,[4]而数字技术和社交网络让大众分享策展权力成为现实。美国西雅图的弗莱伊艺术博物馆在2004年就通过社交网络策划了一场别开生面的展覽——“#Social Medium”。主办方通过社交网站Instagram、Facebook和图片社区网站Pinterest、Tumblr发起投票,让网友决定展览的作品组成方案。这项策展活动最终吸引了4468名来自世界各地的参与者,由他们共同投票决定了“#Social Medium”的展出作品。

在传统的知识生产结构中,展览体现了专家和策展人的观点与逻辑,知识的传递是自上而下的。而在数字时代,策展人与观众的关系和地位被重新界定。在数字技术与社交网络的双重作用力下,观众一跃成为策展人的合作伙伴,双方共同完成审美体验的创造。在这种情况下,“人人都是策展人”的设想得到一定的实现,策展人不再掌握独有的信息资源和阐释权力。博物馆开放权力的行为提供了场景和机制的便利,让观众介入作品,参与一种更大型的交互式艺术创作,进而产生新的联系与思维,成就了一种艺术的创造与意义的建立。[5]观众的参与使展览得以更好推广,展览所要表达的情感得以深化、主题得以升华、体验感得以加深。策展团队的审美意识与观众的思想持续对话,形成全方位、深层次、多面向的社会美育活动。

2.观众地位与参与方式的转变

1981年,新博物馆学的概念首次在法国博物馆学家安德烈·德瓦雷(André Desvallées)的《博物馆学关键概念》一书中出现。在关于博物馆的社会角色的讨论中,相较于以收藏为中心的传统博物馆,德瓦雷更加强调博物馆的社会责任和跨学科特质,同时鼓励更新的交流与表达方式。马克斯·罗斯(Max Ross)在《解读新博物馆学》一文中提到,“以观众为中心”早已在新博物馆学(New Museology)中成为新的转向。自20世纪70年代以來,博物馆行业经历了翻天覆地的变化,政治和经济的压力迫使博物馆的专业人员将他们的注意力从藏品转移到观众身上。[6]在新博物馆学的语境中,从理论到实践层面都强调了观众的中心地位。在此基础上,观众参与艺术的方式也发生了改变。

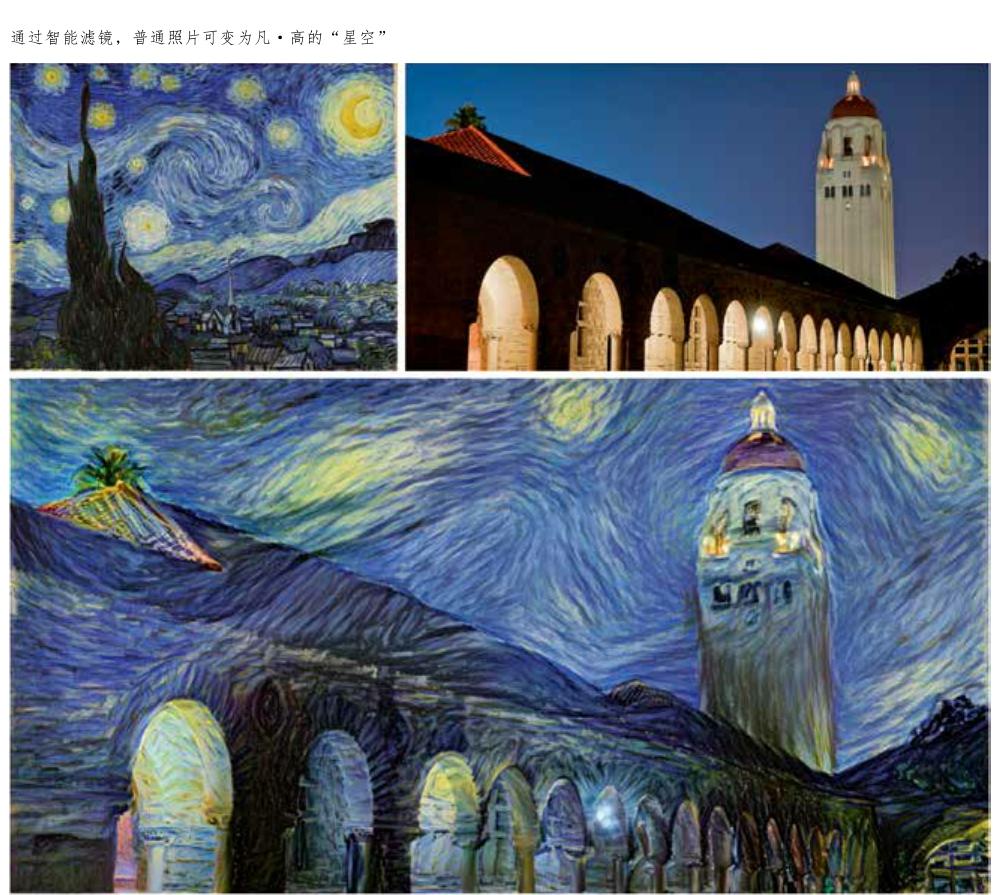

第一,馆藏数字化开拓了观众的参与方式。安德烈·马尔罗认为艺术的生命力在于不断打破已有形式,创造新的艺术形式。随着博物馆对公众开放馆藏数据库,观众可以在线浏览艺术品的数字图像,不受时空限制地数十倍放大作品、观看细节,还可以利用这些素材进行二次创造。2020年,一款名为“艺术滤镜”的应用出现,运作人工智能算法从色彩、风格、构图等各个维度分析大量艺术名作,形成多种艺术风格的滤镜,供用户选择以装饰自己的照片。馆藏数字化既是博物馆数字化的起点,也是观众参与艺术的方式深刻转变的第一步。

第二,社交媒体成为文化再生产的工具。如今,社交媒体已经渗透进生活的方方面面,彻底应验了马歇尔·麦克卢汉“媒介是人体的延伸”的预言。社交媒体同样影响和改变了观众参与艺术的方式。学者凯泽曼分析了社交媒体的基本构成要素,其中包括了“共享”[7]。在数字时代,人们的社交行为更多地转移到虚拟空间,热衷于从现实中寻找素材并分享到网络上。参与艺术活动对自我形象的塑造有所裨益,因此人们乐于通过观展的方式展现自身的艺术品位,传递艺术概念。

自2005年起,美国华盛顿伦威克美术馆(Renwick Gallery)取消了“禁止拍照”规则,因此吸引了更多观众。其他博物馆纷纷效仿此举,甚至策划了鼓励自拍的活动。2014年,博主和文化爱好者玛尔·迪森发起了“博物馆自拍日”活动,邀请观众在博物馆自拍,所分享的照片还必须贴上“#Museum Selfie”的标签。公众史学家埃米莉·奥斯瓦尔德参与了这一活动,并指出这种非常规策略破除了观众不敢走进博物馆的许多障碍。她认为:“一张好的自拍照需要拍照者和看照片的人仔细观察展品或艺术品,这因而诞生了一种全新视角。”[8]观众与艺术品同框自拍的行为,除了为无生命的对象赋予新的观看视角以外,作品也与个人建立起连接。这种简单的自拍行为给观众提供了反思媒体、博物馆和策展权威的机会。

另外,“博物馆自拍日”活动后来引申出的观众主动构思、自发为照片添加标签的行为,使得观众从拍摄者转而成为“意义生成者”。观众利用社交媒体来诠释和传播自己的观点,间接地塑造了一种具有社会性意义的知识结构。这种由观众自由“贴标签”(Tagging)的现象,无形中颠覆了过去由策展人、艺术史学家等专业人员构成的自上而下的知识生产结构。这可以视为博物馆在数字时代的权力开放,观众不再处于被动接收信息的地位,而是主动生产故事和意义。这是个体审美意识和情感被牵连和唤醒的过程,也是社会美育摆脱知识传播表面化的过程。

1.专业人士与大众群体的对立

数字时代下策展的转变似乎说明知识、权力、生产能力极度分散的世界离我们越来越近了。但观众真正获得权力了吗?事实上,博物馆利用社交媒体发起参与式策展活动时,表面上是让观众决定一切,但在实际操作中依然离不开专业策展人员的引导。博物馆看似将策展工作“外包”给大众,实际依然有专业团队在网络上进行监督,及时将不合适的内容和观众评论删除。展览正式开始前,由大众选出的作品依然会经过策展人的筛选,那些符合策展人理念的“合格”的作品才会被展出。因此,展览最终的风格和取向还是取决于博物馆的策展团队。对观众来说,响应博物馆的“召唤”似乎是一种深入了解博物馆的方式,但这种响应无形之中也体现出博物馆的权威性。召唤本身便具有布置任务的性质,自上而下的教条意味依旧存在。此外,国外策展业已经出现将学术空间和商业空间严格区分的现象,适合观众自拍的展览,如大规模的“网红展”“沉浸展”被粗暴定义为商业空间。

上述种种均体现出博物馆和策展团队权力的不完全释放,它们依旧保有传统的权威意识,对观众的智识水平并不信任,或是划出特定区域供观众自娱自乐。博物馆和策展团队对公众的审美认知能力存在一定误区,它们将知识生产与社会美育置于对立的位置。但其实二者是相互促进的关系,只有深度挖掘、全面提升社会美育的功能,才能促进知识的生产与传播。

2.策展人过度倚重技术的现实倾向

数字时代下,策展被运用到各种情境中,变相地赋予观众参与的权力。策展(curating)一词实不能简单地仅以“整理事物”视之,反而要期待提供更多的可能性。换句话说,透过艺术,策展具备产生想象的潜能,能从现实中制造一个新世界,这是一种对抗平庸的原力,引领观众进入另一个层次的视野。[9]因此,在邀请观众进行参与式策展时,其实更不能忽略专业性的指导,如提供历史背景、文献资料等,引导观众进行历史性回顾和批判性思考。参与式策展的目的在于通过创造性的工作为过去或未来创造意义,而不是简单吸纳社会个体的策展意见,以游戏的态度对待策展工作。

另外,在科技展、沉浸展等大行其道的当下,专业策展人越来越倾向使用更多技术性的、“花里胡哨”的东西来博取观众在社交媒体上的“喝彩”(点赞、评论)。策展工作的评判尺度仿佛越来越倾向于互联网平台的共享性和社交性。在《浅薄:互联网如何毒化了我们的大脑》一书中,尼古拉斯·卡尔提道:“即使因特网让我们方便地获取了大量信息,它也正在把我们变成更加浅薄的思想者,简直是在改变我们大脑的结构。”[10]

在数字时代,博物馆和策展工作全盘否定、排斥技术固然不可能,但过度倚重技术、忽视思考性反而会因小失大。博物馆作为重要的公共美育空间,在运用技术与观众产生更多互动的同时,应思考如何善用技术来创新性地展现藏品的美学价值、历史价值、文化价值,并转换为丰富的社会公共美育资源,从而提高观众的艺术认知和审美体验。否则,赫胥黎式的文化构想就离我们不远了。

博物馆是实施社会美育的重要场所,其中无数的藏品和展览共同构成丰富的美育资源。数字时代背景下,策展作为博物馆实施社会美育的重要环节,其发生的空间、作用的手段、参与的主体都在发生深刻的数字化转变。从实体空间迈向虚拟空间、从线下构思到虚拟策展、从受众被动接受到主动深度参与,这些转变都见证着这样一个事实:数字时代的策展已进入一个新的阶段,那就是在实现社会美育的核心诉求之下,最大限度地打破时空、地域、身份的限制,让美育资源抵达公众。

(陈清愉/深圳大学文化产业研究院)

注释:

[1]瓦尔特·本雅明.机械复制时代的艺术作品[M].王才勇,译.北京:中国城市出版社,2002:10-11.

[2]李晨,耿坤.后疫情时代,博物馆数字文化·资源开放走向常态化[EB/OL].(2020-06-19). https://www.sohu.com/a/403042045_12 0209831.

[3]佐佐木俊尚.CURATION策展的时代:“串联”的信息革命已经开始![M].郭莞琪,译.日本东京:经济新潮社,2012:1-2.

[4]Gamerman, Ellen. Everybody’s an Art Curator: as More Art Institutions Outsource Exhibits to the Crowd, Is It Time to Rethink the Role of the Museum [EB/OL].(2014-10-23)[2018-9-3].https://www. wsj.com/articles/everybodys-an-artcurator-1414102402.

[5]林佩淳,范银霞.从数位艺术探讨互动观念、媒介与美学[J].艺术学报,2004(74):99-111.

[6]Ross M.解读新博物馆学[J].博物馆与社会,2004,2(2):84-103.

[7]Kietzmann J H, Hermkens K, McCarthy I P, et al. Social media Get serious! Understanding the functional building blocks of social media[J]. Business horizons, 2011, 54(3): 241-251.

[8]梅格·福斯特.在线与拓展?:数字时代的公众史学与历史学家[EB/OL].李娟,译.(2020-01-02).https://www.sohu.com/ a/364359423_507384.该文翻译自:Meg Foster. Online and Plugged In : Public History and Historians in the Digital Age[J]. Public History Review, vol. 21, 2014, pp. 1–19.

[9]吕佩怡.策展(Curating)/策展(Curation)?[EB/OL].https://mag.ncafroc.org.tw/ article_detail.html id=297ef722719c827a017 1aad1b4b6001d.

[10]尼古拉斯·卡尔.浅薄:互聯网如何毒化了我们的大脑[M].刘纯毅,译.北京:中信出版社,2010:128.