从读者反应批评视角论巴金《随想录》的传播

2020-12-31胡景敏

胡景敏

(河北师范大学 文学院,河北 石家庄050024)

2020 年10 月17 日是巴金逝世15 周年的纪念日,人们以各种形式缅怀这位文学大师,重读他的作品,再次走进他的文学世界。 那么,在当下的文化空气中,人们为什么缅怀巴金,人们又在缅怀巴金的什么? 答案还是应该在巴金作品和思想文化现状的关联上去寻找。 巴金晚年创作的《随想录》,就是这样一部和当下思想文化状况有着极高关联度的作品。《随想录》特定的文本内涵奠定了其在读者中广泛传播的基础,而不同社会话语系统中的读者则通过阅读实践唤醒文本意涵,重构自己对现实的理解。笔者拟从读者反应批评视角切入,对《随想录》文本的传播史做影响效应的分析与探讨。

一

巴金的《随想录》包括《随想录》《探索集》《真话集》《病中集》《无题集》5 集,每集30 篇随笔,加上序跋、附录等共158 篇作品,40 余万字,堪称煌煌巨制。 全书完稿于1986 年,迄今已三十四年。 三十余年来,《随想录》仍不时被阅读、被讨论,从历史烟尘中探出头来与现实对话,对于这样一部当代中国文学史上的随笔集来说,这是极少有的荣耀和极深情的敬意。 2016 年,学界曾经以多种形式纪念《随想录》完稿三十周年,我们从中感受到的是一种强烈的“仪式感”,这种对文本的仪式感与文本对象化后带来的历史感是相对应的一种感觉。 《随想录》之所以能和现实对话,主要原因在于我们当下的思想文化状况中,巴金所指陈的问题仍不同程度地存在着,尽管我们都希望《随想录》和它讨论的问题一起沉入历史,彻底对象化。

《随想录》传播的文本基础在于它对新时期思想史的深度介入。 自晚清尤其是五四运动以来,西学东渐所引进的思想资源,与中国现代知识分子作为一个群体的成长密切关联。 五四时期的德赛二先生,以及自由、平等等思想理念深刻影响到五四运动之后的知识者。 巴金自称是五四的产儿,他身上具有的浓厚的五四性,有与他人共同的特点,也有他自己的特殊性。 他对反封建主题的坚守,他对社会黑暗的控诉,他对人间大爱和生命开花的礼赞,他对革命者与战士献祭精神的颂扬,他面对战争苦难的叹息,等等,其背后无不体现着五四思想的滋养。 1949年之前,巴金完成了他思想和创作的前半生积累;1949 年之后,随着历史语境的变迁,他的思想和创作一度陷入困境,到文革期间最低潮时甚至有意放弃他一直坚持的思想和精神信仰。 进入新时期之后,他的思想经过一个解冻、复苏的过程,最终回到五四,并将五四的思想和精神遗产倾注到《随想录》写作当中。 巴金把《随想录》称为自己的遗嘱、晚年思想汇报、人生收支总账、纸上的文革博物馆、人生忏悔录、讲真话的书。 笔触所及,或追忆逝去的亲人朋友,或谈论文坛的过去、现在,或批评现实中的社会积弊,或痛惜思想文化中的沉渣泛起。 他甚至就某些话题一谈再谈,如讲真话问题、“探索”问题、创作自由问题、由外孙女端端引发思考的教育问题、话剧《假如我是真的》引发的小骗子问题等,连续写作同一话题,形成多篇组成的系列文字。 我们认为,巴金的《随想录》写作是用前半生所得来对抗后半生所遇,《随想录》文本与1949 年后直至新时期思想文化的某些恶劣倾向形成了一个对抗结构。 巴金取反思姿态,以笔为旗,参与了新时期几乎所有思想文化的论争,诸如真理标准大讨论、电影《苦恋》批判、文艺界清除精神污染运动、人道主义和异化论讨论等。 巴金所用的思想资源都是五四之后所得的理念。 我们认为,巴金对思想文化之反现代性思潮的反思和批判,形成了《随想录》文本和新时期思想史的紧密关连。 但值得警惕的是,当下的思想界非常急迫地反思所谓“现代性后果”,试图以反现代性的方式寻找解决现代性带来的诸多问题的答案。 此外,知识界还有一股潮流,借提倡传统文化以重返国粹主义,构想出以传统文化拯救世界的虚幻图景。 对此,笔者有一个很大的疑问:我们面临的到底是现代性的焦虑,还是前现代焦虑? 我们目前是更需要挖掘传统文化的世界性,还是更需要对五四以来的现代思想文化做不断的探索,以促进传统文化的现代化? 应该看到,我们的思想文化距离真正的现代性还有很长一段路要走。

《随想录》如何传播开去,实现其思想史的效应呢? 一是通过报刊发表、转载,以及单行本、合订本、选本、手稿本、译本等书籍的印行。 香港《大公报》是第一个平台,然后回流到内地转载、刊行,发行量之巨大,创造了中国当代文学史上的奇迹。 二是借助外界的评论和研究,尤其是由此引发的论争,使《随想录》在双方交锋之中赢得读者的关注。 笔者在《巴金<随想录>的发表、版本及其反响考述》一文中认为,《随想录》文本在读者中的传播,前后形成了三次高潮,即全书完成的1986 年、巴金百年诞辰的2003 年和巴金去世的2005 年。[1]《随想录》文本的思想内涵奠定其传播基础,大量发行为文本传播准备了必要条件,读者的文本阅读、阅读后的反应,以及与文本对话后知识、思想、情感再建构才是文学传播的最后完成。

二

1986 年之前,伴随《随想录》中文章的连续发表,其历史反思的深刻性首先引起中国香港及海外读者的热烈反响。 如1980 年初,中国香港《开卷》《八方文艺丛刊》《明报》《三联通讯》等报刊给予了热情关注。 当年7 月,香港大学中文系黎活仁先生选取他教授的7 名青年大学生谈《随想录》的短文发表,在承认“巴金《随想录》所以那么受人注意”的前提下,质疑其结构松散、文法不通、语句浅白、不讲技巧、意义肤浅,认为是令人失望的作品。 此论一出,引起评论界热议。 1986 年《随想录》完稿之初,读书界评论界给以极大关注,发表了大量评介及读后文字。 《文艺报》《文学报》《人民日报》等媒体纷纷加以报道,或组织作家、学者座谈、笔谈。 之后的1988 年,张放一篇《关于〈随想录〉评价的思考》掀起又一轮论争。 显然,1986 年前后因为有媒体助力和读书界的热情反应,《随想录》得以广泛传播。 这一阶段《随想录》在大众读者中呈现一种传播蔓延状态,第一集完稿、全书五卷完稿、多次论争,都具有较大的新闻性,从而引发轰动。 轰动之后进入常态化的接受状态,文本被阅读、被编选、被讨论,进入大学文学教育和中学语文教材,甚至进入考试题目。也因此,文本在读者中的思想情感效应不断发酵起来。

2003 年11 月巴金百岁诞辰,大众媒介表现出了极大的热情,一方面是仪式性纪念,另一方面表现出对巴金这样一个文学大家的总结论定冲动。 新浪网、东方早报、信报联合作了题为“说出你心中的巴金”的网络调查,部分与《随想录》相关的问卷结果如表1-表5 所示。①

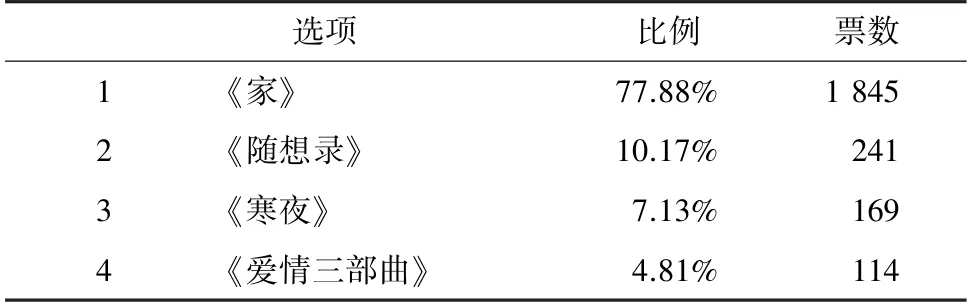

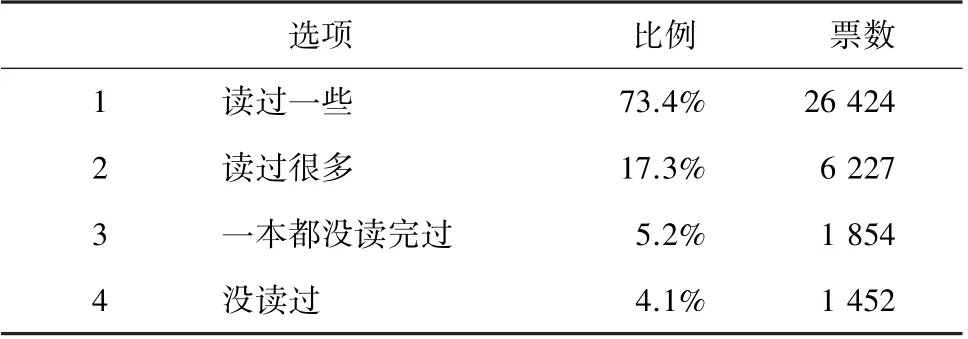

表1 您读过巴金的哪些作品(共有2 662 人参加)

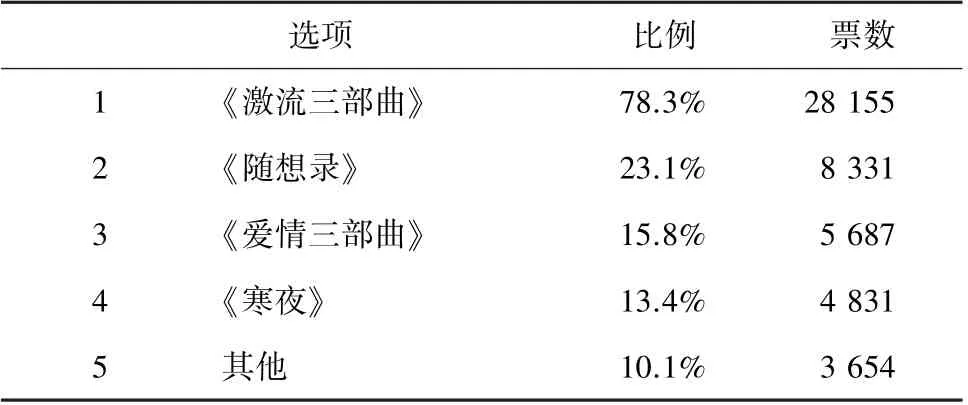

表2 您对巴金的哪部作品印象最为深刻(共有2 369 人参加)

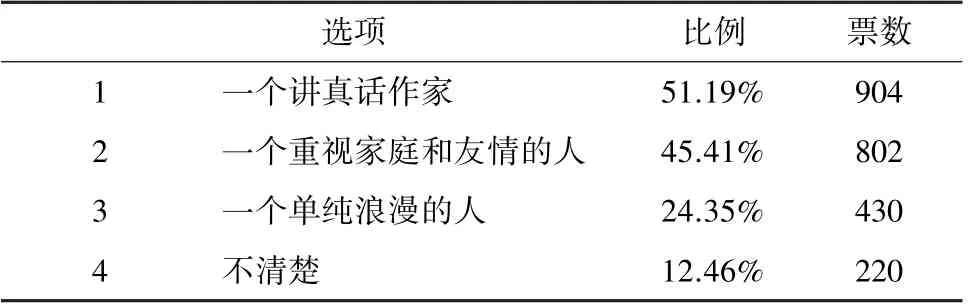

表3 您心目中的巴金是什么样的人(共有1 766 人参加)

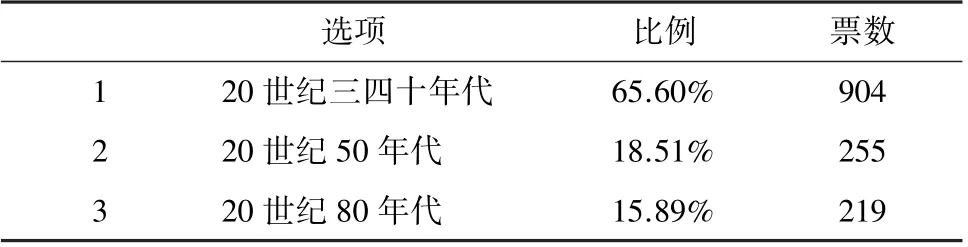

表4 您认为巴金在哪个阶段影响了中国社会(共有1 378 人参加)

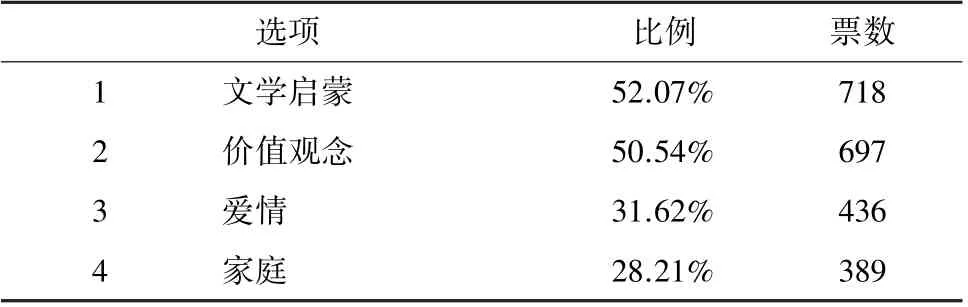

表5 巴金的作品曾对您哪些方面产生了影响(共有1 379 人参加)

我们从2003 年问卷结果可以看出,在巴金读者中,读过《随想录》的人占25.09%,而读过《家》《春》《秋》的人达到83.40%;认为巴金对中国社会的影响是在20 世纪三四十年代的高达65.60%,在20 世纪80 年代的仅有15.89%;有一半的读者认为巴金的作品影响了他的价值观念。

2005 年10 月17 日,巴金先生逝世,新浪网旋即推出题为“你认为巴金一生最大的贡献是什么”的读者问卷调查,问卷设计了六个问题,最后统计有35 957 人参加,问卷结果如表6-表11 所示。②

表6 你是否读过巴金的著作

表7 你最喜欢的巴金作品

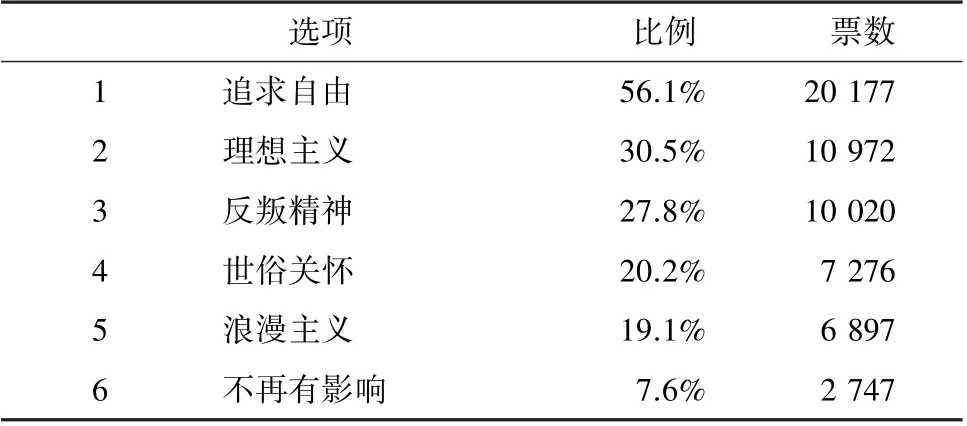

表8 你认为巴金作品中的哪些东西至今还影响着中国社会

表9 你认为巴金一生最大的贡献是什么

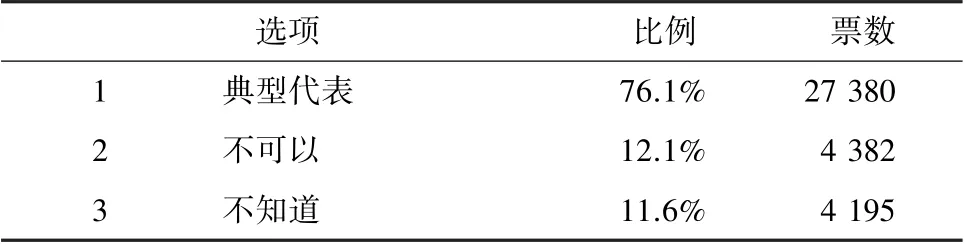

表10 你认为巴金是否可以代表20 世纪中国知识分子的形象

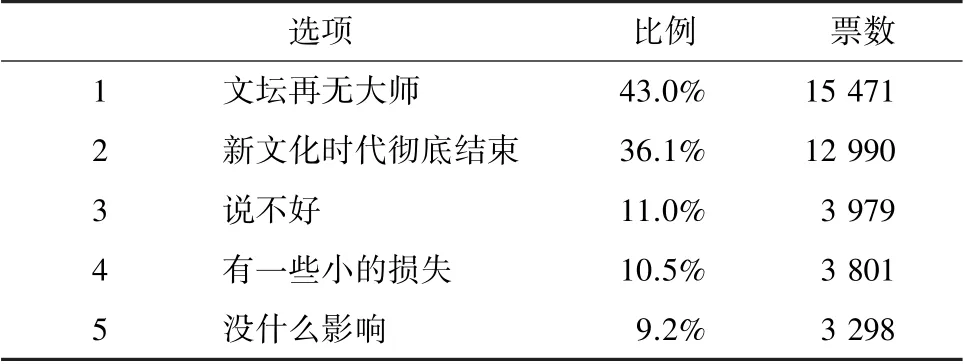

表11 你认为巴金逝世对中国的影响

从以上问卷可以看出,在巴金的主要创作中,《随想录》在读者心中的地位仅次于以《家》为代表的《激流三部曲》,其中有23.17%的读者把它列为“最喜欢的作品”,有46.47%的读者认为巴金一生最大的贡献在于“说出了真话”,而“说真话”正是巴金晚年在《随想录》中倡导的。 2005 年的问卷调查,参加人数比2003 年多得多,但结果与2003 年问卷调查基本相似。 《随想录》在读者印象最深刻(最喜欢)的巴金重要作品中排名次于《家》,位居第二。但应该注意的是,两次调查结果都显示,《随想录》的得票比例远低于《家》。 同时,认为“巴金是讲真话的作家”的读者在两次调查中都占一半左右。 我们说,当前是一个前现代、现代与后现代各种思想文化元素混杂的时代,很难说清什么才是时代思潮的主流。 那些能够读到并且愿意去读《随想录》的读者,其年龄、性别、民族、政治立场、宗教信仰等构成情况,我们现在不得而知。 但是,他们对于时代空气的整体感受有很大一致性,那就是思想文化的后现代色彩越来越浓厚。 严肃的与虚伪的崇高、有效的与无效的忙碌、一本正经的庄严和满腔忧愤的谐谑、响亮的赞美诗与蔓延着的焦虑感,等等,众声喧哗,同时存在。 在这样的氛围中,《随想录》还能给我们带来什么? 除了借回忆叙事类作品给读者以文学启蒙并带来休闲娱乐之外,巴金还能否释放出思想启蒙的意义?

三

《北京文学》2006 年第5 期刊出了一篇署名“梁红雷”的小说《交给巴金的作业》,篇幅短小但意味深长。 小说写的是梦中事,巴金做了一个在职进修班的课任教师。 元月8 日,班上要考试,但是“我”迟到了,迟到的后果是只好坐在老师的眼皮底下,而“对于我们这些在职进修的人来说这个位置是最不好的,因为它不利于打手机、睡觉或半途溜号”。 讲桌后的巴金显然是个蔼然长者,而到了上课时间班里却没有静下来的迹象。 班长通知“我”作业还没交,原来巴金老师元旦前给每人准备了一个带坠的中国结,要求每人以中国结为题做个对子。 “我”选的是“葫芦坠”中国结,做出的对子是“老道炼丹丹满仙升天,和尚打酒酒醉人不还。”横批是“上下两圆”。 “我”的用意是“老道修炼的最高境界是什么呢? 不用说,是得道升天。 而和尚打酒又是为什么呢? 其实是和尚不守戒律来追求自由的一种表现。那么老道修得圆满可以成仙升天了;和尚放弃了缥缈的理想开始追求现实而还俗不还庙了。”小说发表在巴金去世之后,所写的梦境时间是2003 年巴金即将迎来百岁诞辰,“我”自评这副对子“这难道不是一个对人生总结性的话语嘛,用它送给巴老合适吗? 巴老会高兴吗?”作者在小说最后说:“我一直敬仰着从未见过面的我的这位先生,没想到我们的师生缘分竟是在梦里……”

小说试图给巴金一个寓言式的总结,并且对“我们”和巴金的关系作了思考,也就是,我们应该交给巴金一份什么样的作业呢? 那么,这幅对联就至少包含了两重含义:首先,它是“我”所谓的对巴金人生的总结性话语,巴金的道德人格是圆满的,他在现实中“追求自由”,他的现实关怀是实在的,但斯人已逝令人怀想。 其次,联中的“老道”“和尚”则是我们,巴金的道德人格与精神实践是难以企及的,而“我们”只能追求现实,“还俗不还庙”,修道者自去成仙,醉酒者不再还庙,斯人所留唯有“敬仰”。天际的仙人与地下的俗人各有自由的追求。 从小说描写的班里同学们(“我们”)的学习状态看,后一种含义更引人深思。

1976 年,中国开始告别经济和文化封闭状态,改革开放使我们的经济逐渐复苏,并取得了较大发展红利。 与之相伴随的思想解放带来了观念的更新。 如果说1976—1986 这十年间,我们还需要兼具启蒙精神和道德理想主义色彩的《随想录》,那么,20 世纪80 年代末以来的历史文化语境变迁和物质主义潮流带来了知识生产的专业化和知识分子立场的缺席,此时,《随想录》是否还能为读者有效阅读?著名学者洪子诚教授描述自己阅读《随想录》的情形说:“第三次集中读巴金的书,是80 年代末90 年代初那段时间;主要读的是当时反响很大的《随想录》。 阅读虽说也有想从中得到释疑解惑等动机,但在很大程度上是‘职业’的需要。 ……当时的情景是,社会转型的迹象已经出现,政治、意识形态热情开始‘衰退’。 ‘当代’经历过许多挫折的知识分子,出现了明显的分化。 一度高涨的启蒙热情受到质疑,知识分子的精英意识和‘代言’姿态,被认为是一种虚妄的幻觉。 从文学界的状况说,‘回到文学自身’代替‘干预生活’成为主要口号。 分析起来,这时的‘纯文学’的诉求自然有着‘政治’涵义,它隐含了削弱、挣脱当代政治对文学禁锢、困扰的努力。 但是从知识分子的现实取向来看,则反映了他们中相当部分人的‘后撤’趋势。 这种变化的气候,这种情势产生的氛围,我在当时多少能够感受到。而且觉得与这种变化之间,似乎存有一种亲近感。”[2]洪子诚先生作为高级知识分子、北京大学当代文学的著名教授,他的“阅读史”或许具有代表性,尽管亲近于“后撤”的情势,并把阅读当成职业行为(知识的专业化),但他依然希望从《随想录》中寻找“释疑解惑”的线索。 更多读者或许没有专业的背景,他们的阅读行为也不是“职业的”,但是可以肯定,在阅读中,除了希望获得休闲娱乐之外,他们也总会渴望一些“释疑解惑”的东西。 这或许是任何情况下,人们阅读行为的同好,也是《随想录》在当时没有淡出人们视线的原因。

四

巴金《随想录》中影响最大的提法是“讲真话”,下文以此为例探究巴金的思想在读者中的影响效应。 巴金的《随想录》被称之为“讲真话的大书”,“讲真话”“把心交给读者”一直是巴金晚年创作《随想录》的最高追求。 在写作中,他把“讲真话”充分问题化,使之成为一个超越了日常生活道德范畴,与社会现实紧密相连,甚至具有文化根性的词汇。 “讲真话”是巴金晚年谈论最多的话题。 除了《说真话》《再论说真话》《写真话》《三论讲真话》《说真话之四》《未来(说真话之五)》等一组以“真话”为题的文章,还有《卖真货》等15 则随想直接谈及“讲真话”问题,同时与这一话题在内容上具有相关性的作品更多。

“讲真话”是对人际间话语行为的基本伦理要求。 但是,当假话在中国社会生活的许多领域盛行、贻害无穷的时候,“讲真话”便获得了被问题化的历史机遇。 巴金在随想中让一个小学生都明白的伦理原则扩大为中国的社会问题、民族性问题,使人们愿意对此做严肃的思考。 他通过写作大力宣扬“讲真话”,意在使其成为每个人的价值观念,成为我们的社会契约,成为对各领域、各行业行为的有效约束,使“讲真话”从“我”的思想最终成为“我们”的习惯,最终走到“讲真话”的最高境界:“言行一致”。

巴金的“讲真话”一说在当代作家中引起热烈回应,纷纷在各自的作品中以各种方式回应。 萧乾对巴金的“讲真话”阐发最多,他在《巴金:一个敢于透视自己的人——为巴金九旬诞辰而作》一文中高扬巴金的人格及讲真话的精神。 他说:“历史将会证明,八十年代他写的五卷《随想录》对于中华民族的贡献也许更宏大。 那将造就出一代说真话的人。在巴金九旬诞辰之际,我在此高呼:真话万岁!”[3]在《“文革”杂忆》等文中则多次提及巴金的“说真话”概念。 在《写到不能拿笔的那一天》中,他说,“所以面对巴金‘说真话’的号召,我只敢答以:尽量说真话,坚决不说假话。”[4]这里道出了他对“讲真话”的理解,而这一提法之后引起了邵燕祥等人的讨论。 冰心在《读巴金的〈随想录〉》《一位最可爱可佩的作家》《他还在不停地写作》等文中,褒扬了巴金“真话”与“真诚”。 季羡林在《牛棚杂忆》中写道:“只举一个众所周知的例子,就足够了。 如果不爱自己的祖国,巴老为什么以老迈龙钟之身,呕心沥血来写《随想录》呢? 对广大的中国老、中、青知识分子来说,我想借用一句曾一度流行的,我似非懂又似懂得的话:爱国没商量。”[5]作者在这里借用巴金的例子,强调的虽然是因为爱国所以才说出了心里话,但他的思路与巴金的“讲真话”是相通的。 柯灵在《他交出了自己的心——巴金文学创作生涯六十年展览开幕词》中抓住巴金创作“把心交给读者”的特点加以阐发。 王西彦在他的随想集《炼狱中的圣火》中收录了《炼狱中的圣火——记巴金在“牛棚”和农村“劳动营”》一文,文后径直附录了巴金的《写真话》和《说梦》。 他在该书“自序”中说:“事实上,我的确看到有人缺乏起码的诚实,不惜歪曲事实,编造神话,把自己描绘成受屈的英雄,抗暴的豪杰。 而巴金同志却在《写真话》和《说梦》里作了怎样的自我解剖! 我觉得,这决不只是一个为人处世的态度问题,更是一个正直作家的道德力量的表现!”[6]

孙犁在《文过》一文中详论“真话”问题,这在新时期随想中极为少见。 他说:“大家都希望作家说真话,其实也很难。 第一,谁也不敢担保,在文章里所说的,都是真话。 第二,究竟什么是真话? 也只能是根据真情实感。 而每个人的情感,并不相同,谁为真? 谁为假? 读者看法也不会一致。”“我以为真话,也应该是根据真理说话。 世上不一定有真宰,但真理总还是有的。 当然它并非一成不变的。”“真理就是公理,也可说是天理。 有了公理,说真话就容易了。”[7]孙犁之“说真话“与巴金的主张大同而小异,我们虽然不能证实孙犁的议论是因巴金的倡导而发,但对同一话题的兴趣正说明“真话”问题对我们的重要。 徐光耀在《昨夜西风凋碧树》中,记叙了“大跃进”“三年自然灾害”后议论道:“物质的损失,较易补回。 至于高尚道德沦丧,精神长城不存,人人成了‘违心’的行家,最吃香的是溜须拍马,这诸种大弊,则是极难救治的。 ……封建主义可以凭借‘绝对权威’随意‘计白当黑’‘指鹿为马’,而吃苦受罪、水火遭殃的,却是亿万人民。 损失如此巨大,性质如此恶劣,在全世界面前大丢其脸,整个民族大滑坡! 千古教训,核心只在‘说假话’之一端啊!”[8]作者畅快淋漓的议论最后归结为“假话误国”,与巴金提倡的“讲真话”构成了互文关系。

巴金的“讲真话”产生积极的社会反响后,一些书籍的编者甚至借用此说介绍类似著作。 如《思痛录》一书卡口处的“内容提要”说:“本书是老共产党员韦君宜晚年的回忆录,是继巴金《真话集》之后又一本说真话的书。 她在病榻上完成的这本书不是一般的痛定思痛,而是大彻大悟。”[9]孙犁随笔集《芸斋梦余》的编者刘梦岚在“编后记”中总结说:“孙犁散文最大的特点是‘说真话’。 早在十年前,著名散文家姜德明就在《读孙犁的散文》一文中说:‘写说真话的散文,是巴金同志揭起了这面大旗,并且热情地身体力行着,大声疾呼着。 孙犁同志没有更多的呐喊,却也在默默地实践着。 他们一南一北,不约而同地为文坛上鼓吹着这股正义的风气,为当代不同层次的作家树立了楷模。’姜德明是对巴金和孙犁其人其文都有很深的研究和理解的作家,我以为他说的也是真话。”[10]这些书的编者显然是在“讲真话”这一点上找到了巴金、韦君宜、孙犁的共同之处。 引人深思的是,巴金的“讲真话”其影响不仅限于思想文化界。 例如,《金融经济》杂志2005 年第12 期刊登了一篇题为《讲真话——金融风险的克星》的文章,从巴金的“讲真话”入手,指出“如何根治金融风险,只有一剂良药:从上至下倡导讲真话。”然后分别评述了领导、监管部门和金融员工讲真话对规避金融风险的重要意义。[11]人们之所以围绕巴金的“讲真话”做文章,是因为这一概念已经具有了一定的辨识度,可以为概念的再生产提供基础。

“讲真话”在巴金与同时代作家的努力下,由一个伦理常规跃升为一个社会概念,在读者观念上留下了深深的印痕。 但是,要使“讲真话”真正成为人们笃信的价值观念,并且进一步做到“言行一致”,显然还有更漫长的路要走。

20 世纪90 年代中期至今,文化全球化浪潮席卷而来,反向刺激了很多知识分子转向“文化民族主义”,有些人热心讨论“新儒学”,鼓吹“国学热”,以保护文化生态多样性的名义,弘扬优秀传统文化。有意思的是,强势的大众文化、后现代文化同时挑战着文化保守主义和精英文化。 巴金《随想录》及其代表的思想文化理念无疑属于精英文化系统。 但是,即便在多元化、去中心化的后现代语境中,知识分子所阐发的价值理念、人文关切仍具有不可辨驳的普遍性、共通性,对共同命运的关心是《随想录》能够继续传播下去的理由。

注释:

①《说出你心中的巴金》,http:/ /www.sina.com.cn,2003年11 月12 日。

②《你认为巴金一生最大的贡献是什么》,http:/ /www.sina.com.cn, 2005 年10 月17 日。