东南亚学习者汉语“给”使用偏误的区域性考察

2020-12-31张玉苹河池学院文学与传媒学院广西宜州546300

张玉苹(河池学院文学与传媒学院,广西宜州546300)

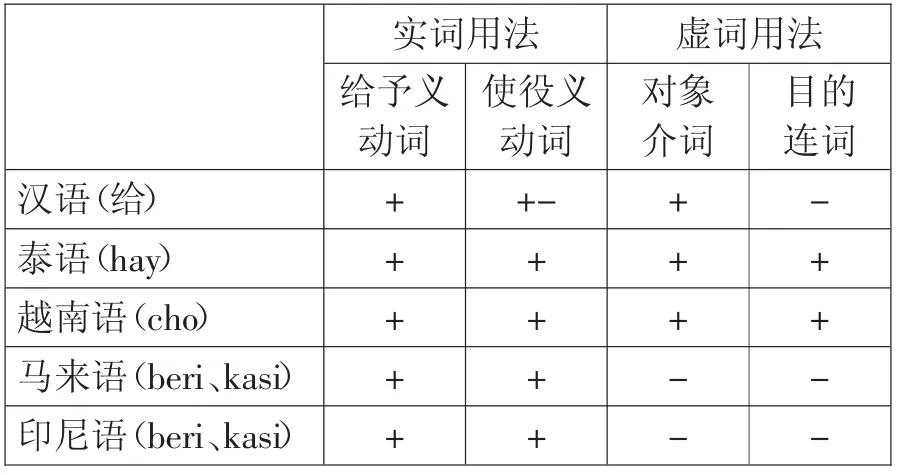

现代汉语的“给”有多种意义和用法,包括给予义动词、使役义动词、对象介词等,其他用法由给予义动词用法发展而来。和汉语一样,泰语、越南语、印尼语、马来语等东南亚语言的给予义动词也有类似的语法化路径。泰语的给予义动词“hay(给)”可以表使役义,而且和汉语的“给”一样,“hay(给)”有虚化的介词、目的连词等用法[1][2];越南语的给予义动词“cho(给)”可以表使役义,也和汉语的“给”一样,有虚化的介词、目的连词等用法[1](149-155);印尼语和马来语的给予义动词“beri(给)”“kasi(给)”兼有致使、允许的意义[3][4]。见表1。

表1 东南亚学习者“给”用法的语际对比

本文基于北京语言大学动态作文语料库,从词语和句式两方面入手,考察东南亚泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚四个国家的汉语学习者“给”使用偏误的共性。

一、东南亚学习者汉语“给”使用偏误概况

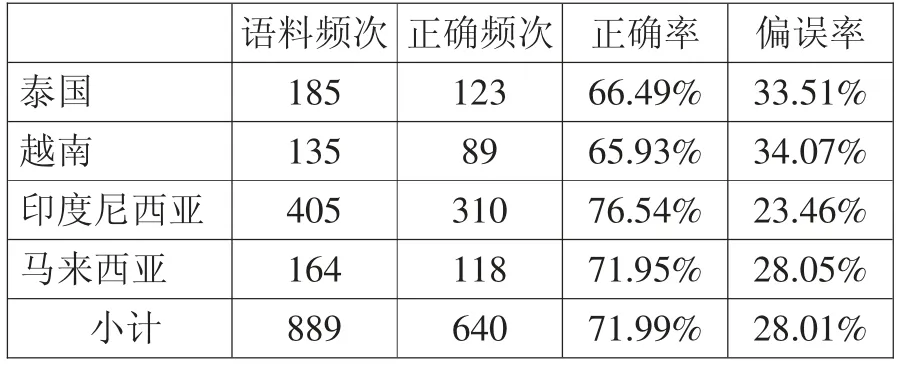

我们搜集北京语言大学HSK 动态作文语料库中泰国、越南、印度尼西亚和马来西亚四个国家的学习者习得“给”的相关语料进行分析,确定偏误。需要说明的是,“打电话”“写信”等日常事件有关的“给”字句,如“给他打电话、打电话给他、给他写信、写信给他”等,因高频使用语序灵活,本文排除了这部分语料。经考察,东南亚学习者习得“给”及相关句式整体正确率为71.99%,偏误率为28.01%。各国语料数、偏误数和偏误率如表2。

表2 东南亚学习者“给”的使用偏误率

从表2 中可见,泰国和越南的偏误率要高于马来西亚和印度尼西亚。为了进一步考察学习者“给”的习得情况,我们将其偏误分为词语误用、句式误用和其他偏误三类来观察。“词语误用”主要考察动词“给”和介词“给”的习得偏误;“句式误用”指四种“给”字句之间的误用;“其他偏误”包括“给”的遗漏和多余等。从考察结果来看,东南亚学习者“给”字句习得的偏误主要集中在词语误用和句式误用,其中词语使用偏误率略高于句式使用偏误率。见表3。

表3 东南亚学习者“给”的习得偏误类型分布

从整体来看,东南亚学习者的词语偏误率为52.7%,句式偏误率为37.5%,但是,我们很难说东南亚学习者“给”的词语习得比“给”字句习得的难度高,因为从实际情况看,有些词语偏误跟句式的不完全习得有关。

二、东南亚学习者汉语“给”词语使用偏误的区域共性

“给”词语使用偏误的区域共性我们从动词“给”的使用偏误和介词“给”的使用偏误两方面来考察。

(一)动词“给”使用偏误的区域共性

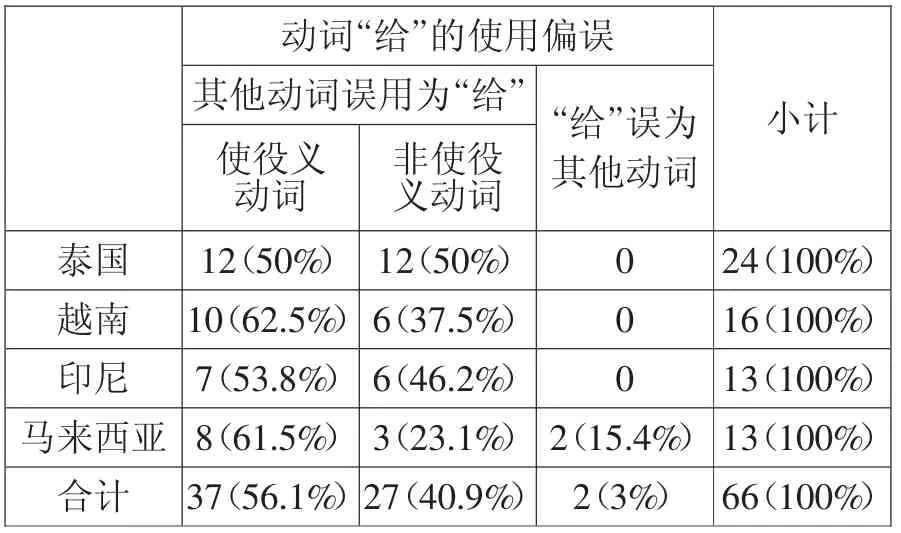

1.动词“给”使用偏误的表现

动词“给”的习得偏误我们可分两类:一是其他动词误用为“给”,又分使役动词“让/使”误用为“给”和非使役义动词误用为“给”两种情况;二是“给”误用为其他动词。从考察结果来看,东南亚学习者动词“给”的使用偏误比较一致地表现为其他动词误用为“给”,相反的情况极为少见。见表4。

表4 东南亚学习者“给”字句习得中动词“给”的使用偏误

在误用为“给”的动词中,以使役动词“让/使”误为“给”居多,例如:

(1)*你长大以后,他们才带你进学校给老师教育你。(泰国)

改:你长大以后,他们才带你进学校让老师教育你。

(2)*流行歌曲给他们更热爱生活。(越南)

改:流行歌曲让(使)他们更热爱生活。

这类偏误主要是受母语负迁移的影响。

2.动词“给”使用偏误的原因分析

第一,东南亚语言中给予义动词的语义虚化情况和汉语有差异。

东南亚四国语言和汉语的给予义动词“给”的虚化方向和路径大体相同,但现代汉语的“给”却一般不表使役。李炜对清中叶以来7 种京味儿作品中表使役的“给”进行了考察与分析,考察了《红楼梦》《我是你爸爸》《看上去很美》等7 种京味儿作品,语料总数约为304.1 万字,“给”字句总共有4757 例,其中表使役的“给”字句仅8 例。因此,李炜指出,北方话排斥表给予的词兼表使役[5]。所以,虽然现代汉语口语偶见“不给进”“不给看”等使役、允许义的“给”的用法,但使役义不是现代汉语普通话“给”的普遍用法,使役义一般用“让”“使”等词语来表示。

泰语、越南语、印尼语和马来语的给予义动词有使役义用法,学习者很容易把母语中的用法套用到汉语的“给”上,造成了负迁移,产生了“给”习得中“让”误用为“给”的常见偏误现象,例如“流行歌曲给他们更热爱生活”。

第二,“给”的教学语法研究不足。

据Selinker 的中介语理论,95%的二语学习者通过掌握语法项目和规则来习得二语[6]。要正确习得“给”,先要教学“给”的相关规则。“给”的本体语法研究成果比较丰富。但本体语法研究的成果不能直接作用于对外汉语教学,不能代替“给”的教学与习得研究。汉语中的“给”很少表使役义,在本体语法中少有关注,但从对外汉语教学来看,什么条件下表使役义,什么条件下不表使役义,很有研究的必要,教学语法研究亟待充实。

(二)介词“给”使用偏误的区域共性

东南亚语言,如越南语、印尼语等,学习者母语中的一个介词常对应于多个汉语介词,汉语介词的习得难度较大,所以习得过程中很容易产生偏误。这些介词误用偏误极少出现在“VO2 给O1”“V 给O1O2”句式,多出现于“给O1VO2”句式,且以“给”和“对”的混淆最为常见。如:

(4)*流行歌曲对听众留下了深刻的印象。(印度尼西亚)

改:流行歌曲给听众留下了深刻的印象。

(5)公众对于吸烟给个人健康及公众利益的影响已有所了解了。(越南)

改:公众对于吸烟对个人健康及公众利益的影响已有所了解了。

“给”字句中“给”的介词偏误很大程度上和“给O1VO2”句式的不完全习得有关。

三、东南亚学习者汉语“给”句式使用偏误的区域共性

从中介语语料来看,东南亚学习者对“给O1VO2”“给O1O2”“VO2 给O1”和“V 给O1O2”这组“给”相关的同义句式的习得有比较明显的区域特点,使用偏误一致表现为“给O1VO2”句式的误用,即“给O1VO2”句式误用为另三种句式,见表5。

表5 东南亚学习者“给”的句式误用

东南亚学习者的汉语“给”句式习得的偏误中有87.2%是“给O1VO2”的误用。除此之外的“其他句式偏误”包括“把”字句和“给”字句的混淆偏误,如“在路上看见一个乞丐,父母把钱给他(越南)”,学习者没有掌握“把”字句的信息特点,将“给”字句误为“把”字句;也包括双宾句的结构偏误等,如“*他给了许多动力(印度尼西亚)”。“给O1O2”句式的远宾语O2可以是具体名词,也可以是抽象名词,如“给他一些钱”“给我帮助”“给我关心”,但当O2 为抽象名词时,“给O1O2”句式不可省为“给O2”,不能说“*给帮助”“*给关心”等。其他句式偏误数量较少,我们主要讨论“给O1VO2”句式的误用。

(一)“给”句式使用偏误表现

1.“给O1VO2”误用为“给O1O2”

“给O1VO2”中“给”是介词,“给O1O2”中的“给”是动词,单从词语的角度看,我们似乎可以把这类偏误视为介词“给”和动词“给”的误用偏误。但是,动词误用不能全面涵盖其偏误现象,而且从词语的角度考察不能很好地观察学习者句式习得的特点,所以,我们从句式的角度考察,视为句式误用偏误,学习者因为没有掌握“给O1VO2”和“给O1O2”两种句式的异同,造成了偏误。如:

(6)*我觉得歌声可以给人们欢乐。(泰国)

改:我觉得歌声可以给人们带来欢乐。

(7)*如果是男的,就给他一个名字叫家书。(马来西亚)

改:如果是男的,就给他取一个名字,叫家书。

学习者在学习汉语时采取简单化处理的学习策略,泛用双宾语形式,泛用常用动词“给”,用简单的给予义的双宾句式代替了“给O1VO2”句式。

2.“给O1VO2”误用为“VO2 给O1”

“VO2 给O1”与“给O1VO2”两种句式在句法结构上都由“给O1”和“VO2”两个语块构成,不同之处在于两个语块的语序。在“给O1VO2”句式中,“给”是语义虚化的介词;在“VO2 给O1”句式中“给O1”是补语,“给”的给予义未完全虚化,如“买一本书给他”,其中的“给”尚有动作义。但对东南亚学习者来说,这两者的用法不易分辨。此外,在东南亚语言中,介词短语一般不作状语,只作补语,所以东南亚学习者在“给”的习得中“给O1VO2”句式误用为“VO2 给O1”比较常见,如:

(8)*(她)生火做饭给我。(越南)

改:(她)给我生火做饭。

(9)*大家都要建立起好榜样给下一代。(印度尼西亚)

改:大家都要给下一代树立好的榜样。

3.“给O1VO2”误用为“V 给O1O2”

“V 给O1O2”句式的焦点在“O2”,不在动作本身,所以强调动作的情况下一般不用“V 给O1O2”句式。学习者没有掌握“V 给O1O2”句式的特点,就有了如下偏误:

(10)*妈妈常常买给我中国神话故事的书。(印度尼西亚)

改:妈妈常常给我买中国神话故事的书。

例10 中时间副词“常常”修饰动作,句子的意义表达的是经常性的动作,所以应该用“给我买(书)”,而不是“买给我(书)”。

从语义上看,“给O1VO2”和其他三种句式的不同之处在于,“给O1VO2”中的“给”完全虚化为介词,“给予”义也发生泛化,语义最虚。虚化的“给”最难习得,这符合语义虚化的词语的习得规律。

(二)“给”句式使用偏误的原因分析

“给”句式使用偏误的产生,和语言类型有关。语言类型学将世界语言分为VO 型和OV型两类,VO 型语言取“核心+从属语”语序,动词在宾语之前,在介词短语之前;OV 型语言取“从属语+核心”语序,动词在宾语之后,在介词短语之后。泰语、越南语、印尼语和马来语属于VO 型语言[7],VO 型语言的介词短语一般位于动词之后,所以,在“给”字句上,四种语言少有“给O1VO2”句式。泰语中的介词短语大多位于所修饰的动词之后,“给”对应的介词“hay”也不例外。[2](328-338)越南语中“给(cho)”除了动词用法以外,还作副词用,作副词用时大部分承担句中的补语,位于动词后面[8]。印尼语中与汉语“给”对应的介词是“untuk”“buat、guna、bagi”“kepada”等,从温燕强的研究可以看出,这些词语构成的介词短语多用作状语[9]。马来语中对应介词“kapada”等构成的介词短语也多用于动词后[10]。

汉语的语言类型比较特殊,是VO 和OV 混合型语言。三种“给”字句中,“给O1O2”和“VO2给O1”的动词在宾语之前,也在介词短语之前,一致地体现了VO 型语言的特点;但是“给O1VO2”句式的动词在宾语之前,在介词短语之后,体现了汉语VO 和OV 型混合的特点。而泰语、越南语、印尼语和马来语中的介词短语一般作补语,汉语的“给”字介词短语既可在动词前作状语,也可在动词后作补语,而且作状语的频率比作补语的频率高得多。所以,东南亚学习者习得“给O1VO2”句式时受母语迁移作用,将“给O1VO2”句式误用为“VO2 给O1”或其他句式。

结 语

“给”既是动词,又是介词,意义比较复杂,“给”字介词短语既可以用在动词前,也可以用在动词后,用法比较复杂,对学习者来说,“给”的习得难度大,中介语频见偏误。本文的语料来自HSK 动态作文语料库,该语料库是参加高等汉语水平考试学习者的作文,学习者到了高级阶段仍然频见“给”字句的偏误。通过考察,东南亚学习者汉语“给”习得偏误主要表现为两类一是动词“让/使”误用为“给”;二是“给O1VO2”误用为其他三种相关句式。东南亚学习者的“给”的习得规律和区域性特点显得比较明晰,有助于我们在东南亚汉语教学中针对性地实施教学,也能对其他地区的介词教学研究提供参考。