环境规制能提升全球价值链分工地位吗?

2020-12-28韩孟孟闫东升

韩孟孟 闫东升

内容提要:基于2016年WIOD网站提供的世界投入产出表和中国制造业行业的面板匹配数据,本文计算了2005-2014年中国各制造业行业的全球价值链分工地位指数,并实证检验环境规制对中国制造业行业全球价值链分工地位的影响。结果显示,在控制其他条件不变时,环境规制对制造业全球价值链分工地位具有显著且稳健的正向促进作用。异质性分析发现,行业要素密集度和污染程度不同,环境规制对制造业全球价值链分工地位的影响也有所不同,其中,资本密集度在环境规制对制造业全球价值链分工地位的影响中存在显著的负面调节效应,行业污染程度在环境规制对制造业全球价值链分工地位的影响中存在一定的负面调节效应,但不显著。结论表明,当前应通过环境规制与产业发展的动态关联促进中国制造业全球价值链分工地位的提升,逐渐提高各投资者特别是外商来华投资的筛选标准,继续加大创新研发与人才培养力度,为全球价值链地位升级提供坚实的技术支撑。

关键词:环境规制;全球价值链分工地位;制造业

中图分类号:F062.9 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)10-0033-09

一、引言与文献综述

随着信息通信技术和交通运输设施的快速发展,以跨国公司为主导的全球价值链碎片化、任务型生产模式逐渐成为国际贸易的主要参与方式,产品生产的国际分割使得各国凭借其要素禀赋与比较优势参与分工。长期以来,中国凭借廉价的劳动力和丰富的自然资源成功融入全球价值链分工体系,通过组装、代工等方式成为世界第一大产品制造国,促进了经济总量的高速增长[1]。但该成果的背后是以“低质低效”、“高污染和高排放”为主要特征的粗放式经济增长模式,由于缺乏技术含量、产品质量等高附加值优势,中国制造业长期面临被锁定在全球价值链底部的风险[2],这显然不利于行业的转型升级和经济的可持续发展,中国制造业亟需从全球价值链底部向微笑曲线的两端攀升。与此同时,面对国内环境问题的严峻形势,实施适当的环境规制政策已在社會各界达成共识,党的十九大报告明确提出“推进绿色发展、解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制”四大环保举措,中国制造2025也制定了“到2025年,重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平”的目标,上述政策无不体现了中国在实施环境规制,解决环境问题方面的决心与动力。那么,面对国内绿色发展与国际话语权提升的双重紧迫任务,环境规制与全球价值链分工地位之间具有怎样的关系?制造业作为环境问题的主要实施者和中国经济的重要支撑者,以此为研究对象来探讨环境规制与全球价值链分工地位之间的关系,是否能够找到一个清洁生产与产业进步的纳什均衡点,以获得经济的高质量发展?

目前国内外关于环境规制与全球价值链分工地位关系的研究并不多见,主要侧重于从环境规制的效应角度来探讨其对全球价值链分工地位的间接影响,已有研究可归纳为两个方面。

内部视角主要从技术创新和生产效率方面验证环境规制对市场主体国内运行能力的影响,即主要验证“波特假说”是否普遍存在。Ayerbe和Górriz[3]运用1990-1995年西班牙实施环境保护计划的大型上市公司数据,验证了环境规制对企业生产效率的影响,发现为达到环境绩效和技术标准而制定的治污减排投资在短期内虽具有较大的环境价值但对生产效率却具有负面影响。Berman和Bui[4]以美国炼油厂为研究对象,探讨了环境规制的生产率效应,发现遵循严格环境法规的炼油厂获得了显著的生产率提升。Lanoie等[5]分析了加拿大制造行业环境规制与全要素生产率之间的关系,认为环境规制在短期内对全要素生产率的影响为负,长期内相反,且这种效应在国际化浓厚的行业中表现更为明显。王国印和王动[6]通过对我国中东部地区1999-2007年面板数据的实证分析,发现环境规制对技术创新的促进作用在东部地区强于中部地区。蒋伏心等[7]以2004-2011年江苏省28个制造业行业为样本,验证了环境规制与技术创新之间先降后升的U型关系。

外部视角主要从进出口贸易和国际竞争力方面验证环境规制对市场主体国际边际表现的影响,即主要验证“污染天堂”是否为影响国际比较优势的重要因素。Cole等[8]研究了美国污染密集型工业中环境规制与比较优势之间的关系,认为污染密集型工业能够通过密集使用物质和人力资本使发展中国家作为被转移目标的吸引力下降。Cagatay和Mihci[9]运用经合组织的环境信息构建了环境敏感性指标,以探索环境规制强度对贸易模式的影响,发现环境规制的严格程度与产品出口呈反比关系,发达国家和发展中国家之间的环境规制差异是解释其贸易模式转变的关键标准。Manderson和Kneller[10]分析了环境规制强度对本国贸易的影响,认为没有强有力的证据支持“污染天堂”的存在,但确实出现了不同环境成本企业在对外直接投资行为上的系统性差异。任力和黄崇杰[11]以中国37个贸易国为研究对象,发现发达国家环境规制对中国的出口贸易存在负面影响,而发展中国家环境规制对中国出口贸易的影响并不显著。刘家悦和谢靖[12]分析了环境规制对制造业出口产品质量的影响,认为环境规制对出口质量升级的影响主要取决于该行业的要素投入结构。

总体而言,国内外学者主要从国内表现和国际优势两方面探讨了环境规制对产业国际地位的间接影响,但缺乏对环境规制与全球价值链分工地位关系的直接研究。本文将WIOD网站2016年提供的世界投入产出表与中国制造业行业数据进行匹配,计算出中国制造业各行业的全球价值链分工地位指数,立足于中国实际探讨环境规制对制造业全球价值链分工地位的影响。

二、影响机制分析

环境规制是政府为保护环境而向各市场参与者实施的一种制约性活动,不同的市场主体根据其发展实力、环境治理能力等特征对环境规制政策具有不同的应对模式,本文主要从被动遵循和良性互动两种反馈机制来探讨环境规制对全球价值链分工地位的影响。

被动遵循主要表现为市场参与者对环境规制政策的消极遵从,该应对方式的初衷认为环境规制会通过增加内部治理成本对全球价值链升级产生不利影响,其主要建立在基于静态角度的传统新古典理论之上。首先,环境规制的实施迫使企业采取相应措施对污染排放进行控制,对生产设备进行更新,同时对产品生产进行排查转移甚至减产关停,这在一定程度上占用企业正常的经营与研发资金,减少企业的生存与发展空间,通过成本挤出效应对全球价值链升级产生负面影响[13]。其次,环境规制的实施会通过增加适应性成本延缓调整时间,增强在位企业的集中度和掠夺性来减缓各市场参与者的进入和退出进程,削弱市场竞争的公平性,对企业自身实力的提升带来负面影响,进而对全球价值链分工地位的攀升产生负面影响[14]。再次,环境规制的实施会加强国际生产链条向更具价格与环境优势的国家或地区转移,若本地产业无法有效衔接与更新,则有可能因为连锁反应而导致本地产业的空心化,使其逐渐丧失国际竞争力,甚至被排除在全球价值链体系之外[15]。最后,环境规制的实施可能会造成各地以降低环境标准来吸引投资的底线博弈,若其他地区纷纷效仿,则会进一步恶化经营环境,继续巩固以环境污染、规模消耗为主的粗放式经济增长模式,彻底将产业锁定在全球价值链底端[16]。

良性互动主要表现为市场参与者对环境规制政策的积极应对,该应对方式的初衷在于适当的环境规制能够通过技术创新和产品研发对全球价值链升级产生逆向激励作用,其主要建立在基于动态角度的波特假说理论之上。首先,环境规制的实施能够刺激企业对现有产品生产与战略定位进行反思,增强技术创新与产品研发能力,重组生产流程,改进产品质量,延长企业和产品的市场存续时间,通过制定中国标准来增强国际话语权[17]。其次,环境规制的实施能够增强企业内部管理水平和结构调整能力,提高企业自身的市场预见性和竞争维护性,在减少企业退出的同时促进产业结构由资源密集型、环境依附型向设计、研发等第三产业占比更高的集约型生产模式转变,促使企业向全球价值链两端的研发设计与品牌营销环节靠拢[18]。再次,环境规制能够淘汰并清除落后产能,释放原有生产与服务能力,通过公众环境关心和心理期望价值的需求传导集中精力开发新产品和新市场,促进专业化能力与核心竞争力特别是绿色竞争力的提升,通过以点带面的辐射作用打造新兴战略高地,促使全球价值链地位由低质低效向绿色高端跨越[19]。最后,环境规制能够通过国内外市场的有效结合,增加互补产品与关联产业的开发,鼓励产业上下游中间产品的资源共享与集聚协助,通过联合创新等路径增强产业抗风险能力和资源配置能力,促进产业全球价值链分工地位的整体攀升[20]。

通过上述分析,可以发现,环境规制对全球价值链分工地位通过市场主体应对模式的不同而产生不同的效应,两种效应的交互作用使得环境规制对全球价值链分工地位的最终影响是不确定的。需要指出的是,基于静态角度的被动遵循应对模式是以企业或行业内部资源总量、组织与创新能力长期不变为基础的,这显然与市场环境的动态竞争、资源置换及参与主体的逐利行为不符,面对当前的环境政策收紧趋势,各市场主体必将尽最大努力采取积极的应对措施整合内外资源,调整发展战略,以免于市场淘汰。因而我们有理由认为环境规制对全球价值链分工地位的正面影响足以覆盖其负面影响,进而促进全球价值链分工地位由微笑曲线底部向两端攀升。

据此,提出本文的研究假设1:其他条件不变时,环境规制能够显著提升全球价值链分工地位。

进一步分析,市场参与者在实施相应的应对措施时还会受到自身异质性的约束,通过对相关文献的总结,结合制造业生产完备性和环境关联性的典型特征,可以发现,资本密集度和污染程度不同,环境规制对全球价值链分工地位的影响结果也有所不同。在环境规制政策的实施过程中,资本密集度的大小一定程度上代表着市场主体的综合实力,资本密集度较高,则技术含量和经济基础较为雄厚,市场主体应对环境问题游刃有余,但资本密集度较高,固定资产投资比重也相对较大,其改造空间和资源转换的重置成本较高[12],致使环境规制与全球价值链分工地位之间的关系受到影响。产品生产过程中的污染程度决定了市场主体对环境规制政策的敏感程度,污染程度较高,则内部资源消耗较大,资本外逃现象增加,但同时也会倒逼企业内部或产业上下游的技术创新和产品改进,进而对环境规制与全球价值链分工地位之间的关系产生影响。

据此,提出本文的研究假设2:资本密集度和污染程度不同,环境规制对全球价值链分工地位的影响也有所不同。

三、研究设计

(一)被解释变量的选取

近年来,众多学者针对各国各行业在全球价值链中的具體位置测度进行了激烈讨论和多方推演,其中最具代表性的为Koopman等[21]提出的基于附加值口径的计算方法:

positionir=ln(1+IVir/EXir)-ln(1+FVir/EXir)(1)

该指标数值越大,表示全球价值链分工地位越高。其中,i为国家,r为行业,IVir衡量的是i国r行业出口中包含多少经别国加工后又出口到第三国的本国价值增值,即本国中间品对国外产品生产的贡献程度;FVir衡量的是i国r行业出口的最终产品中来源于国外进口中间品的价值增值,即本国产品出口中来自别国中间品的贡献程度;EXir表示i国r行业产品的出口总额。该计算公式能够反映一国特定产业在全球价值链分工体系中的具体位置,若该国产业处于全球价值链的上游环节,则会通过向国外出口原材料或中间品的方式参与分工,此时IV占出口总额的比例高于FV;相反,若该国产业处于全球价值链的下游环节,则通常会进口大量来自别国的中间品来生产本国的最终产品,此时IV占出口总额的比例小于FV。

关于IV和FV的具体来源和衡量标准,参考王岚[22]的价值增值分析思路,构建如下矩阵公式:

VBE=V·(I-A)-1·E(2)

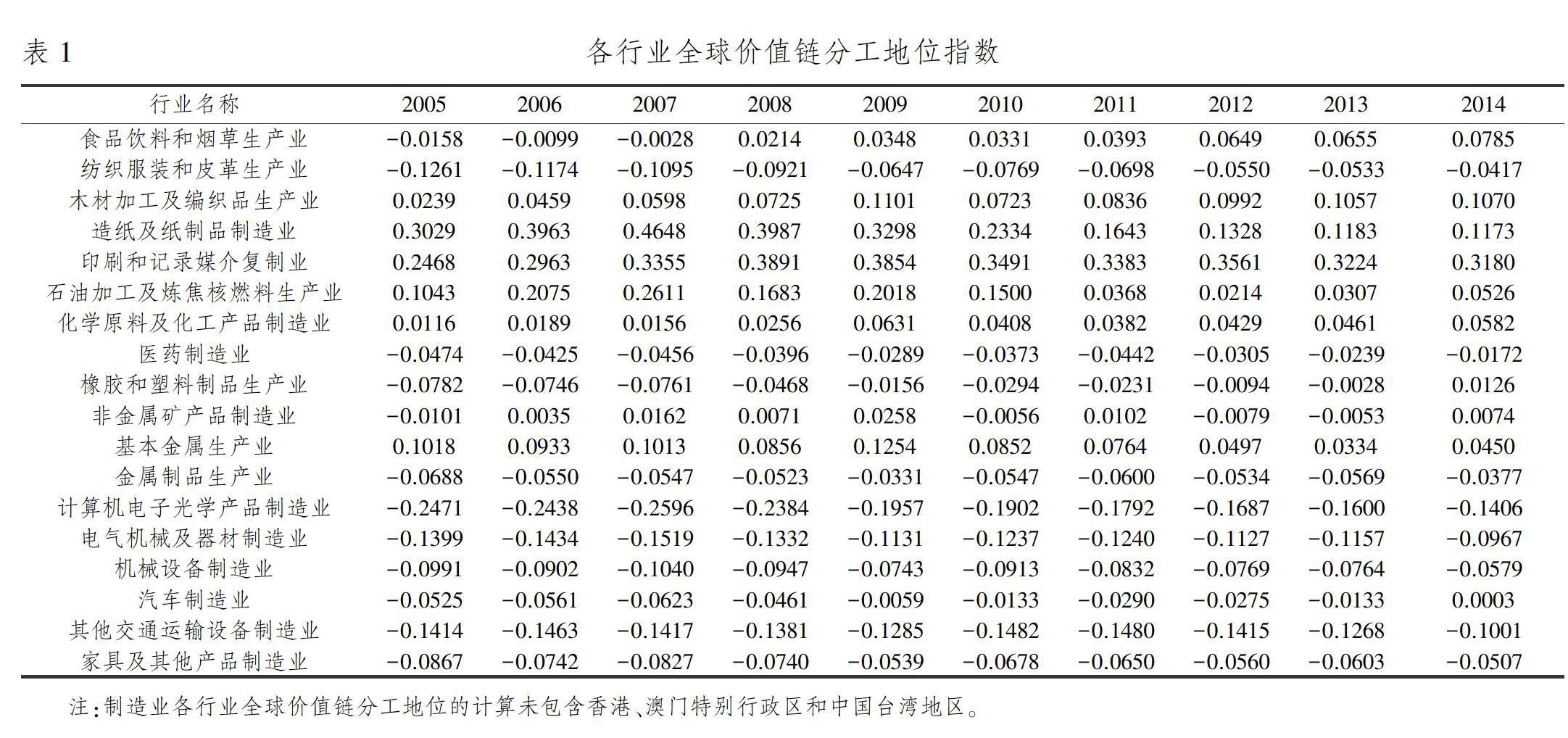

V为本国各行业增加值所占份额的对角矩阵,(I-A)-1为里昂惕夫逆矩阵,E为出口对角矩阵。将VBE矩阵各行非对角线矩阵元素相加可得到一国中间品经别国出口给第三国的价值增值,即IV的价值;将VBE矩阵各列非对角线元素相加可得到一国出口的最终产品中来源于别国进口中间品的价值增值,即FV的价值。分别将IV和FV带入公式(1),可得到各国各行业的全球价值链分工地位指数。本文采用上述方法对中国制造业各行业全球价值链分工地位进行计算,计算结果如表1所示。

从制造业各行业全球价值链分工地位指数的变化情况来看,食品饮料和烟草生产、木材加工及编织品生产、造纸及纸制品生产、印刷和记录媒介复制、石油加工及炼焦核燃料生产、化学原料及化工产品制造、基本金属生产等资源和劳动密集型产业的全球价值链分工地位指数相对较高,而纺织服装和皮革生产、医药制造、橡胶和塑料制品生产、非金属矿产品制造、金属制品生产、计算机电子光学产品制造、电气机械及器材制造、机械设备制造、汽车制造、其他交通运输设备制造等技术密集型产业由于起步晚和附加值低等因素,低端嵌入态势较为明显。进一步比较,各制造业行业在参与全球价值链分工过程中获得了一定的地位提升,但造纸及纸制品制造、石油加工及炼焦核燃料生产、基本金属生产等高资本和高污染行业在处于全球价值链中上游的同时有所下降,这也为我们后续的资本密集度和污染程度的异质性检验提供了新视角。

(二)解释变量的选取

关于环境规制指标的测度,学界并未统一,不同的学者根据不同的研究内容采取了不同的衡量方法,可以发现,环境规制多由计算污染治理密度[5,8]或构建综合指标[23]等方式来度量。本文根据数据的可得性与完善性,参考杨骞等[24]的衡量方法,采用各行业工业污染治理项目本年完成投资额(finish)分别与生产总值和主营业务成本的比值来衡量环境规制变量(regulate),从产出和成本两个角度来度量环境政策压力[17,25],无论是产出还是成本角度,都体现了行业生产过程中市场主体对环境问题的综合规划与积极考量。由于环境统计年鉴只提供了工业污染治理项目本年完成投资的全国总数额(allfinish),缺乏行业数据,本文参考董敏杰等[26]的方法来计算各行业的工业污染治理项目本年完成投资额(finish),假设各行业的工业污染治理项目本年完成投资额与工业污染治理设施运行费的比重相同:

第一步,将各年度行业层面工业废水治理设施运行费和工业废气治理设施运行费相加,得到行业层面的工业污染治理設施运行费总额(MEi)。

第二步,将各年度全国层面工业废水治理设施运行费和工业废气治理设施运行费相加,得到全国层面的工业污染治理设施运行费总额(MEn)。

第三步,将行业污染治理设施运行费总额(MEi)与全国污染治理设施运行费总额(MEn)相除,得到各行业污染治理设施运行费所占比重(MEo)。

最后,将当年全国的工业污染治理项目本年完成投资额乘以各行业污染治理设施运行费比重,可得到年度各行业的工业污染治理项目本年完成投资额,即finish=allfinish·ME0。

需要指出的是,工业污染治理项目本年完成投资额主要集中于工业污染源治理投资,包括废水、废气、固体废弃物、噪声等方面,与行业运行、企业生产等活动密切相关,针对性较强,同时,对工业污染治理项目本年完成投资情况的衡量更能体现各行业在解决环境问题方面的努力与成效。

(三)控制变量的选取

在考察各行业全球价值链分工地位的影响因素时,还应纳入一些其他与之相关的变量,通过总结前人的研究,结合本文所使用的数据,将以下控制变量纳入其中:(1)行业规模(size)。行业规模的大小直接影响行业的发展速度与处理事务的应变能力,进而影响全球价值链分工地位的运动幅度,本文采用各行业从业人数的对数来衡量行业规模变量,其中行业从业人数来源于世界投入产出表中的社会经济账户。(2)研发水平(rd)。研发强度对流程改造、产品开发、管理水平的提升具有重要作用,进而影响到行业的运行调整与转型升级,本文采用各行业内部研发经费与行业生产总值的比重来衡量研发水平变量,其中行业内部研发经费来源于中国科技统计年鉴,行业生产总值来源于世界投入产出表中的社会经济账户。(3)行业发展水平(devp)。行业发展水平越高,则经济实力与抗风险能力越强,产业发展与转型的后劲更足,本文采用各行业生产总值与从业人数之比的对数来衡量行业发展水平变量[6]。(4)市场开放程度(market)。市场开放水平越高,行业信息交流越活跃,竞争环境也更为严峻,其溢出与冲击效应能够为本地产业发展带来相应的提升与破坏作用,本文采用各行业外商投资和港澳台投资企业销售产值之和与规模以上工业企业销售产值的比值来衡量市场开放程度变量[27],其中外商投资和港澳台投资企业销售产值及规模以上工业企业销售产值来源于中国工业统计年鉴。

(四)数据来源与处理原则

本文基于2016年WIOD网站提供的世界投入产出表和中国相关统计年鉴构建了2005-2014年中国制造业18个行业10年期的面板匹配数据。世界投入产出表包括2000-2014年44个国家或地区56个行业的投入产出数据,由于统计年鉴中2005年之前的数据完整性较差,使研究年限的再扩展无法实现,基于数据的可得性与完整性,本文将考察年限设定为2005-2014年。以世界投入产出表为参考标准,将统计年鉴中的样本类型设置为规模以上工业企业,并以此进行匹配。

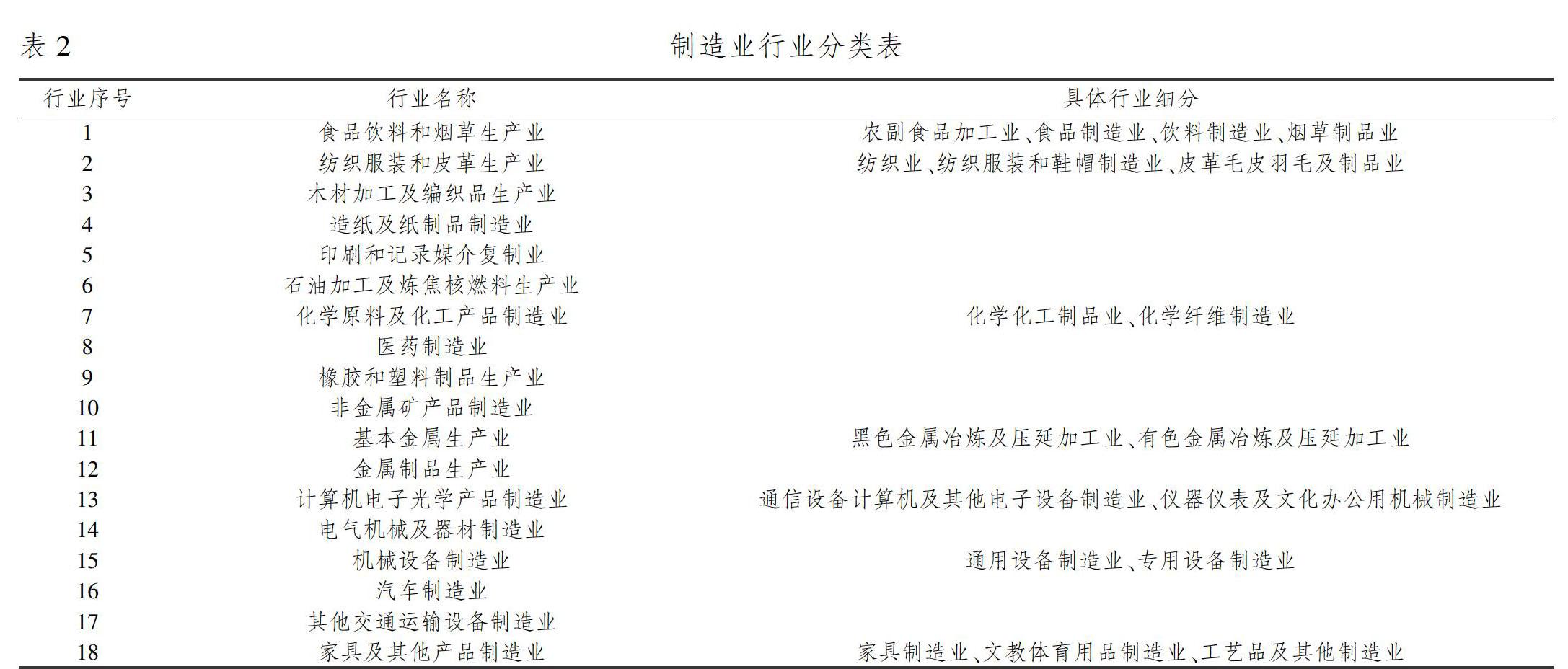

由于《国民经济行业分类标准》与世界投入产出表的行业划分标准ISIC Rev.4存在差异,本文以ISIC Rev.4为基准,参考刘慧岭和凌丹[28]的对接方法,对相关统计年鉴中的样本行业分类进行合并与拆分,同时删除数据缺失的废弃资源综合利用业、机器设备的安装与修理业,最终得到18个制造业行业。具体行业划分如表2所示。

需要指出的是,由于《国民经济行业分类标准》在2011年进行过修订,从2012年开始使用最新版本,为保证行业分类的连续性与稳定性,本文参考孙早和刘李华[29]的处理方法,按照2012年汽车制造业和其他交通运输设备制造业的比值将之前年份的“交通运输设备制造业”进行拆分;由于中国科技统计年鉴提供的研发数据存在口径不一致问题,即2005-2007和2010年的内部研发经费支出为大中型工业企业角度,其他年份为规模以上工业企业角度,为保证数据的平稳与统一,本文参考张永旺和宋林[30]的处理方法,采用当年大中型工业企业与规模以上工业企业固定资产原价的比值对相应的研发数据进行折算,统一换算为规模以上工业企业的内部研发经费支出;为剔除价格因素对计量过程的影响,保证实证结果的准确性,本文以2005年为基期,分别采用工业生产者出厂价格指数、固定资产投资指数对行业生产总值和固定资产净值年均余额进行平减。

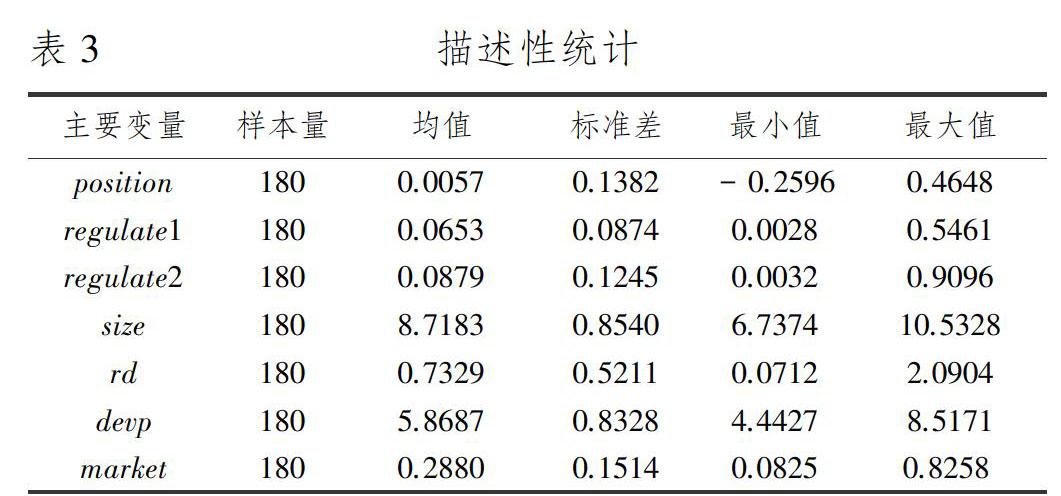

通过对回归模型的方差膨胀因子进行检验,发现核心解释变量及各控制变量之间的vif值严格小于多重共线临界标准,这说明本文数据不存在多重共线性问题。各变量的描述性统计如表3所示。

(五)模型构建

根据前文中的理论分析,结合本文所使用的数据,构建以下模型来验证环境规制对全球价值链分工地位的影响:

positionit=α0+α1regulateit+α2sizeit+α3rdit+α4devpit+α5market+year+μit (3)

其中,position表示上文中计算好的制造业各行业全球价值链分工地位指数,regulate表示各行业环境规制强度,size、rd、devp、market分别表示控制变量中的行业规模、研发水平、行业发展水平和市场开放程度,year为时间固定效应,i、t为行业和年份,μ为随机误差项。

四、实证结果与分析

(一)基本回归结果与稳健性检验

基于本文面板数据样本的特定事实,首先以行业个体为聚类变量,进行混合回归,并作为参照系;其次采用固定效应模型和随机效应模型进行对比分析,同时对两者进行Hausman检验,结果强烈拒绝原假设,确定本文模型应将不随时间变化的个体效应纳入其中;再次构建各年度的二元虚拟变量对时间趋势效应进行检验,结果强烈拒绝“无时间效应”的原假设,确定实证模型也应将时间固定效应纳入其中;最终确定本文的计量模型为同时纳入个体和时间的双向固定效应模型。表4和表5分别报告了产出和成本两个角度的多维度检验结果。

表4和表5的回归结果显示,无论是混合回归、固定效应模型、随机效应模型还是最终的个体固定和双向固定效应模型,都证明了环境规制对中国制造业行业全球价值链分工地位的积极影响,这与前文中的理论分析与预判结果保持一致。说明环境规制水平越高,制造业全球价值链分工地位指数相对越高,即环境规制强度的提升可以促使市场主体放弃被动遵循的消极处理方式,采取以创新研发为主的积极应对措施,不断提升原有产品附加值,开发新产品和新市场,促进行业全球价值链分工地位的平稳提升。至此,本文研究假设1得到证实。

就控制变量而言,产出和成本两个角度的研究都发现:(1)行业规模对制造业全球价值链分工地位具有一定的正面影响,但不显著。可能原因为,行业规模能够为行业发展和市场扩张提供一定的基础优势,但规模过大,则可能会通过资源冗杂和协调惯性对行业转型升级和全球价值链分工地位的提升產生一定的负面影响,因而行业规模对全球价值链分工地位虽有一定的正面影响,但不显著。(2)研发强度对制造业全球价值链分工地位的影响与预期不符,可能原因为,对研发活动的投资会增加行业内部成本,且研发强度对行业内部管理水平的提升和科技成果的转化需要一定的持续或反应时间,短时间内较难快速转化为全球价值链分工地位的驱动力。(3)行业发展水平对制造业全球价值链分工地位的影响并不显著,可能原因为,基于目前我国制造业发展的禀赋结构来看,行业生产总值的提升可能大部分来源于资本或劳动密集型产业,该类型产业仍然以高投资、高消耗、短平快的粗放式经济增长模式为主,有待从技术创新和资源集约等方面做出突破。(4)市场开放程度目前对制造业全球价值链分工地位具有显著的负面影响,可能原因为,开放市场在带来技术追赶与管理提升的同时,短期内也由于激烈的竞争角逐冲击了本地市场,且出于自身利益的考虑,投资者投入更多的还是以廉价要素为基础的低附加值非核心产业,一定程度上抑制了产业的自主创新,进而对全球价值链地位升级产生负面影响。

(二)异质性分析

制造业各行业由于其资本密集度和环境污染程度不同,环境规制与全球价值链分工地位之间的关系也有所不同,这里选取二者作为环境规制对全球价值链分工地位影响的调节变量。其中,资本密集度由行业固定资产净值年均余额的对数表示,固定资产净值年均余额根据中国工业统计年鉴规模以上工业企业的数据计算求得,环境污染程度由行业治理运行费用占全国治理运行费用的比值表示。本文构建的回归模型如下:

positionit=β0+β1regulateit+β2factorit+β3(regulateit· factorit)+Xit+year+δit(4)

positionit=γ0+γ1regulateit+γ2percentit+γ3(regulateit· percentit)+Xit+year+εit(5)

其中,positionit为全球价值链分工地位,regulateit为产出和成本角度的环境规制变量,factorit为资本密集度,percentit为行业污染程度,regulateit· factorit和regulateit· percentit分别为资本密集度、污染程度与环境规制的交互项,X为一系列控制变量。异质性回归结果如表6所示。

资本密集度在环境规制对全球价值链的影响中存在显著的负面调节效应,说明环境规制对全球价值链分工地位的影响在资本密集型和劳动密集型不同产业类别中存在差别。具体来讲,相对于劳动密集型行业来说,资本密集型行业多与资源或环境有关,对环境规制政策较为敏感,环境规制能够激励各行业通过创新研发与转产升级提升全球价值链分工地位,但需要注意的是,由于资本密集型行业整体规模庞大,实力较为雄厚,调整周期较长,针对环境规制所采取的相应措施短期内效果不大。而在劳动密集型行业中,行业整体发展灵活,运行周期较短,抗风险能力较差,环境规制的实施迫使产业内部迅速制定应对策略以免于市场淘汰,进而对全球价值链分工地位的提升产生积极的促进作用。因而,我们认为资本密集度在环境规制对全球价值链分工地位的影响中具有显著的负面调节作用。

行业污染程度在环境规制对全球价值链的影响中存在一定的负面调节效应,但不显著,说明环境规制对全球价值链分工地位的影响在高污染和中低污染不同产业类别中差别不大。具体来讲,相对于中低污染行业而言,高污染行业对环境问题的破坏更为严重,对环境规制政策更为敏感与重视,环境规制强度的提升迫使该类型产业不断提高技术水平,改进生产流程,开发新产品,从而在减轻环境问题的同时促进全球价值链分工地位的提升,但需要注意的是,污染严重的行业通常占用大量投资特别是非生产性投资[5]以满足各项监管要求,进而使环境规制对全球价值链的提升作用受到限制。中低污染行业对环境的损害程度相对较低,环境治理成本占行业总成本的比例较小,因而其对环境规制政策的敏感度较低,该类产业可以灵活制定产品开发与调整策略以迎合公众环保消费的需求理念,进而对全球价值链分工地位产生一定的积极影响。因而,我们认为行业污染程度在环境规制对全球价值链的影响中存在一定的负面调节效应,但不显著,即两类污染程度的行业中,环境规制对全球价值链分工地位的影响短期内差别不大。

据此,本文假设2即异质性分析得到证实。

五、结论与建议

本文利用2016年WIOD网站提供的世界投入产出表与中国制造业行业2005-2014年的匹配数据,实证检验了环境规制对全球价值链分工地位的影响。研究发现,无论是基于产出还是成本角度的分析,环境规制对全球价值链分工地位都具有显著且稳健的正向促进作用。异质性分析发现,行业要素密集度和污染程度不同,环境规制对制造业全球价值链分工地位的影响也有所不同。其中,资本密集度在环境规制对全球价值链分工地位的影响中存在显著的负面调节效应,环境污染程度在环境规制对全球价值链分工地位的影响中存在一定的负面调节效应,但不显著。未来政策的制定与实施要对上述问题进行考虑,本文的政策含义也很明显:

首先,政府要实施积极的环境规制政策,不断加大环境规制力度,通过环境规制与产业发展的动态关联促进中国制造业全球价值链分工地位的提升,但在实施环境规制政策的同时,要根据不同行业的要素禀赋与环保压力制定弹性标准;其次,面对发达国家“制造业回流”和发展中国家新兴成本优势的双重挤压,中国制造业亟需从价值链底部向两端攀升,各行业要紧抓高质量发展大势,正确处理环境规制与价值链分工地位之间的关系,获得绿色发展与产业升级的双重红利;再次,政府在继续开放市场的同时应逐渐提高对各投资者特别是外商来华投资的筛选标准,加大对高科技产业、新能源产业而非环境消费型、资源密集型产业的引入力度,同时,增强本地产业的承接与融合程度,不断提高开放市场与对产业全球价值链升級的正向溢出效应;最后,技术创新与研发在全球价值链地位升级的过程中扮演着重要角色,要继续加大创新研发与人才培养力度,推动各市场主体的联合创新与成果转化进程,为全球价值链地位升级提供坚实的技术支撑。

参考文献:

[1] 徐宁,皮建才,刘志彪. 全球价值链还是国内价值链——中国代工企业的链条选择机制研究[J].经济理论与经济管理,2014(1):62-74.

[2] 刘志彪,张杰. 全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007(5):39-47.

[3] Ayerbe C.G, and Górriz C.G. The Effects of Environmental Regulations on the Productivity of Large Companies: An Empirical Analysis of the Spanish Case[J]. Journal of Management and Governance, 2001,5(2):129-152.

[4] Berman, E. and Bui, L.T.M. Environmental regulation and productivity: evidence from oil refineries[J]. Review of Economics and Statistics,2001,83:498-510

[5] Lanoie P, Patry M, and Lajeunesse R. Environmental regulation and productivity: testing the porter hypothesis[J]. Journal of Productivity Analysis, 2008, 30(2):121-128.

[6] 王国印,王动. 波特假说、环境规制与企业技术创新——对中东部地区的比较分析[J].中国软科学,2011(1):100-112.

[7] 蒋伏心,王竹君,白俊红. 环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究[J].中国工业经济,2013(7):44-55.

[8]Cole M A, Elliott R J R, and Shimamoto K. Why the grass is not always greener: the competing effects of environmental regulations and factor intensities on US specialization[J]. Ecological Economics, 2005, 54(1):95-109.

[9]Cagatay S, and Mihci H. Degree of environmental stringency and the impact on trade patterns[J]. Journal of Economic Studies, 2006, 33(1):30-51.

[19]Manderson E, and Kneller R. Environmental Regulations, Outward FDI and Heterogeneous Firms: Are Countries Used as Pollution Havens?[J]. Social Science Electronic Publishing, 2012, 51(3):317-352.

[11]任力,黃崇杰. 国内外环境规制对中国出口贸易的影响[J].世界经济,2015,38(5):59-80.

[12]刘家悦,谢靖. 环境规制与制造业出口质量升级——基于要素投入结构异质性的视角[J].中国人口·资源与环境,2018,28(2):158-167.

[13]韩超,桑瑞聪. 环境规制约束下的企业产品转换与产品质量提升[J].中国工业经济,2018(2):43-62.

[14]Heyes A. Is environmental regulation bad for competition? A survey[J]. Journal of Regulatory Economics, 2009, 36(1):1-28.

[15]徐敏燕,左和平. 集聚效应下环境规制与产业竞争力关系研究——基于“波特假说”的再检验[J].中国工业经济,2013(3):72-84.

[16]Esty D.C, and Geradin D. Environmental Protection and International Competitiveness: A Conceptual Framework[J]. Journal of World Trade,1998,323(3):5-46.

[17]张成,陆旸,郭路,等. 环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,46(2):113-124.

[18]Biorn E, Golombek R, and Raknerud A. Environmental Regulations and Plant Exit[J]. Environmental and Resource Economics, 1998, 11(1):35-59.

[19]杜龙政,赵云辉,陶克涛,等. 环境规制、治理转型对绿色竞争力提升的复合效应——基于中国工业的经验证据[J].经济研究,2019,54(10):106-120.

[20]Franco C, and Marin G. The Effect of Within-Sector, Upstream and Downstream Environmental Taxes on Innovation and Productivity[J]. Environmental and Resource Economics, 2017, 66(2):261-291.

[21]Koopman R, Powers W, Wang Z, et al. Give Credit Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains[J]. Social Science Electronic Publishing.

[22]王岚. 融入全球价值链对中国制造业国际分工地位的影响[J].统计研究,2014,31(5):17-23.

[23]傅京燕,李丽莎. 环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据[J].管理世界,2010(10):87-98,187.

[24]杨骞,秦文晋,刘华军. 环境规制促进产业结构优化升级吗?[J].上海经济研究,2019(6):83-95.

[25]李珊珊. 环境规制对就业技能结构的影响——基于工业行业动态面板数据的分析[J].中国人口科学,2016(5):90-100,128.

[26]董敏杰,梁泳梅,李钢. 环境规制对中国出口竞争力的影响——基于投入产出表的分析[J].中国工业经济,2011(3):57-67.

[27]余东华,孙婷. 环境规制、技能溢价与制造业国际竞争力[J].中国工业经济,2017(5):35-53.

[28]刘慧岭,凌丹. 全球价值链重构与中国制造业转型升级——基于价值链分布的视角[J].中国科技论坛,2019(7):84-95.

[29]孙早,刘李华. 中国工业全要素生产率与结构演变:1990~2013年[J].数量经济技术经济研究,2016,33(10):57-75.

[30]张永旺,宋林. 环境规制与创新的出口质量效应——技术开发与技术改造谁扮演了更重要的角色[J].经济科学,2019(2):53-65.

Can Environmental Regulation Enhance the Division Status in Global Value Chain ?

Empirical Evidence from Manufacturing Industry of China

HAN Meng-meng1,YAN Dong-sheng2

(1. Business School, Nanjing University, Nanjing 210093,China;

2. Yangtze Industrial Economic Institute, Nanjing University,Nanjing 210093,China)

Abstract:Based on the world input-output table provided by WIOD website in 2016 and the panel matching data of China′s manufacturing industry, this paper calculates global value chain division status index of China′s manufacturing industries from 2005 to 2014, and empirically tests the impact of environmental regulations on the division status of China′s manufacturing industry in the global value chain.The results show that, when other control conditions remain unchanged, environmental regulation has a significantly and steadily positive role in promoting division status in manufacturing industry global value chain.The heterogeneity analysis shows that the influence of environmental regulation on the division status of manufacturing industry in the global value chain is also different with different industry factor concentration and pollution degree. Among them, capital intensity has a significantly negative moderating effect on the influence of environmental regulation on the division status in manufacturing industry global value chain, and the degree of industrial pollution has a certain negative moderating effect on the influence of environmental regulation on the division status in manufacturing industry global value chain, but it is not significant.The conclusion shows that we should promote the division of labor status of China′s manufacturing industry in the global value chain through the dynamic correlation between environmental regulation and industrial development, gradually improve the screening criteria for investors, especially foreign investors, to invest in China, and continue to increase the innovation R&D and personnel training, so as to provide solid technical support for the upgrading of global value chain status.

Key words:environmental regulation;division status in global value chain;manufacturing industry

(責任编辑:周正)

收稿日期:2020-06-26

作者简介:韩孟孟(1992-),女,河南安阳人,南京大学商学院博士研究生,研究方向:产业经济;闫东升(1990-),男,河南周口人,南京大学长江产业经济研究院助理研究员,经济学博士,研究方向:产业经济和地理经济。

基金项目:国家自然科学基金面上项目,项目编号:71673129;南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心重大项目“长江三角洲产业链与创新链协同:现状、问题与对策”,项目编号:CYD-2020018。