《清明上河图》阅读文化探究*

2020-12-28郎杰斌华小琴马兴川赵敬敬

郎杰斌 华小琴 马兴川 赵敬敬

(1.中国计量大学图书馆 杭州 310018;2.山东科技大学图书馆 山东泰安 271019)

阅读文化是建立在一定的技术形态和物质形态基础上,受社会意识和环境制度制约而形成了的阅读价值观念和阅读文化活动[1]7。宋代张择端的《清明上河图》[2],诞生于12世纪初,是中国绘画史上的一幅历史性代表作。它“不仅是我国绘画艺术的瑰宝,即使在世界画史中也难有与之匹敌者”[3],作为展现北宋都城汴京城市风貌的名作,《清明上河图》具有极高的艺术和历史价值。从古至今,对《清明上河图》的研究长盛不衰,有摹本、仿本、刺绣本、动画版、木雕版、实景等形式的作品再造,也有涉及艺术、历史、建造技术、商业文化等不同领域的主题研究,反映了它持久而强大的阅读传播影响力。鉴于《清明上河图》阅读文本的属性,文章独辟蹊径,对其作品流传、作品本身所蕴含的阅读价值观念和阅读文化活动进行考察探究。

1 《清明上河图》—— 一个经典阅读文本

1.1 《清明上河图》:一幅反映中国古代繁华盛世的城市面貌与生活再现的市肆风俗画

《清明上河图》创作于公元1111—1120年间,当时的北宋经过开国150余年的相对和平时期,经济社会发展达到历史高峰,不少中外学者认为“此时的北宋已是全球经济最发达、文明最昌盛的国家”,“而在地区发展史上更体现为高度的城市化和崭新的城市建设”[4]3。历史学家陈寅恪先生指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”宋王朝在12世纪初极尽繁荣,旋即在20年代经历靖康之难,之后偏安南方。《清明上河图》创作时期的汴京正是华夏民族文化“造极之世”的生动写照。

《清明上河图》,绢本,设色画,全画高24.8厘米、长528.7厘米,是描绘当时北宋都城汴京盛世繁华景象的市肆风俗画长卷。整个画卷分郊野、汴河、街市三段,共绘人物700余人,马、骡、驴、牛、骆驼、猪各类牲畜80余头,大小舟船20余艘,各类车轿20余乘[5]8。画卷把汴京的郊外风光、繁忙的汴河景象、街头市肆的买卖盛况、沿街房屋的建筑特点、虹桥的宏伟、城楼的壮观以及车、轿、船、驴、骆驼等,描绘得惟妙惟肖;把桥船构造、水流漩涡,刻画得细致准确;把数百个形形色色的士农工商各阶层人物,描摹得各具神态,栩栩如生。整个画作“气韵生动,笔墨秀润浑厚、沉雄高古”[5]8,以缜密的写实艺术手法,高超的绘画技巧,将各个要素有机融合,构成一幅完整的汴京故事图景。

1.2 《清明上河图》:一部永恒的经典阅读文本

阅读是文化保存和传播的根本途径,“阅读的对象是文本,研究阅读文化,文本研究是基础。”[1]6

1.2.1 《清明上河图》是永恒的阅读文本

历史上的文物名品,多是金石制品,如玉、石、金银或其他质地坚硬的器物。《清明上河图》是一幅绢画,流传至今已900多年。一般情况下,“绢的保存时间约800年”[6],《清明上河图》绢本在当时文物保护技术落后的条件下,跨越了绢品的常规保存期限,说明历代收藏者十分珍爱文本,保存工作精心细致;其经过宋—金—元—明—清—民国等时代更替,“七次进宫、六次出宫”,收藏易主至少20多次[4]3,历经千年而延续下来,本身就是奇迹。

现代科技可以让文本得到更好的保存、修整、再现、延续;学术界从绘画、考古、工艺、历史、建筑、城市规划、民俗等方面,对《清明上河图》进行了数百年的研究及持续关注,对其阅读欣赏、探究体味从未缺失,也成就了极具历史价值的《清明上河图》。

1.2.2 《清明上河图》是经典的阅读文本

首先,《清明上河图》文本的经典性体现在选题上。北宋中后期,城市工商业取得长足发展,市民阶层逐步形成,大众文化与娱乐涌现。北宋的都城汴京,是当时新经济、新城市以及新型“商贸城市”的典型代表,尽显昌盛富庶。汴京故事成为当时士人百姓记述、讲史、吟唱、关注的热门题材。宋真宗时期,柴宗庆留下“曾观大海难为水,除去梁园总是村”咏叹汴京的名句;北宋南宋之交,孟元老撰写《东京梦华录》。《清明上河图》则截取汴京一年中开河后漕运码头纲船入城的繁忙汴河、北方春意渐浓的清明时节作为背景,用画笔直观表现城市社会风貌,“其市桥郭径、舟车邑屋、草树马牛,以及于衣冠之出没远近,无一不臻其妙”[7]194,为世人了解宋人生活和汴京繁盛景象,提供了一个生动、鲜活、直观的大型经典读图文本。

其次,《清明上河图》作品价值得到各阶层人士的持续认同。《清明上河图》成画后收入宫廷内府,后流落于金;金世宗大定丙午(1186)年,金代书画鉴定行家张著在其画背题跋,提到向氏《评论图画记》云:“《清明上河图》,选入神品,藏者宜宝之。”[8]后续的题跋中,元书画鉴赏家刘汉发出“此希世玩也”[7]194的感叹,元末文学家云阳李祁题印“笔意精妙,故自宜入神品”[9],明代冯保评之为“诚希世之珍欤”[10]。宋金以来,《清明上河图》已是广为人知的“神品”珍宝。清末宣统帝溥仪逊位时,把《清明上河图》作为贵重文物,窃取出宫;现代著名学者郑振铎评价《清明上河图》“是中国绘画史上最杰出的现实主义的伟大创作之一”[11]10,香港当代学者薛凤旋称颂其是“中外画坛的极品”[4]1。

再次,《清明上河图》经典性也体现在它的“雅俗并举”。绘画是一门艺术,谈诗论画是雅事;张择端幼好读书,早年游学汴京,后习绘画,徽宗朝(1100—1125)供职翰林图画院,是有文人气质的画家;《清明上河图》以全景式构图和严谨精细的笔法,展现出北宋汴京的人情物态,体现了高超的艺术技巧,汇聚了代表传统的具有儒释道精神的文人士大夫文化的“雅”。“俗”意为通俗,《清明上河图》以绘画形式,本身就是一种直观生动的表达,同时它如实反映汴京的城市风貌,描写的不是某个特定阶层的价值判断和精神理想,而是社会的整体,社会整体的主要对象是市民百姓,即使千年之后的普通观众观览图画,也能体会出一种身份的对等、心灵的感应[12],作品的通俗质感可见一斑。《清明上河图》可“清玩”,可“娱俗眼”,突破了传统士大夫“忌俗尚雅”观念,凸显宋代文化“雅”“俗”交融的底色,使作品成为普通民众、专业人士广为接纳的通读文本,而且图画文本规避了语言文字的障碍,中外读者都能轻松览读。

1.3 《清明上河图》广为流布,已成为一种社会现象,一个文化符号

张择端的《清明上河图》在流传过程中,产生过众多摹本、仿本、伪本。以其为主本的一批仿本,完全以画家自身所居住的城市为题材,如明代大画家仇英版《清明上河图》描绘了明代苏州热闹的市井生活和民俗风情,一些苏州画工又以仇英版为底本进行摹仿创作,多画苏州的景物风俗,形成多代仿本;清代一些仿本则绘画北京的旧风物[4]6。这些名为“清明上河图”的画本,描绘的朝代、地域不同,也难以达到张择端的艺术高度,但形成了以描绘城乡市井生活和民俗风情的固定题材内容和表现形式,长期在民间流传。

经过数百年的流布,“清明上河图”已成为一个意义丰富的特定词汇,一种社会现象,一个文化符号。惠鹏飞(2016年)认为,《清明上河图》不再仅是一幅画的名称,而是“风俗画和长卷的代称,甚至成为市井繁华的别称、代名词”[13]188。袁国超(2017年)在《柳永〈望海潮〉:词中“清明上河图”》[14]一文中,借用“清明上河图”,指代描写城市风貌的经典作品。明清以来,“清明上河图”文化在江南民间流传,与民俗、文学、戏曲等领域结合,“使这一经典的北方都城风俗画衍生出全新‘江南盛世’的符号意义”,演进为一个文化符号[15]。现代学者周宝珠(1997年)则把“清明上河学”作为一个专门学问,并提出其研究范围、研究目的[16]178-180。

2 《清明上河图》——丰富阅读文化内涵的画卷

张择端通过对汴京社会生活入微的洞察,长时间的生活体验和精密构思,绘画出的《清明上河图》,能生动反映北宋社会的阅读活动和文化传播形式。

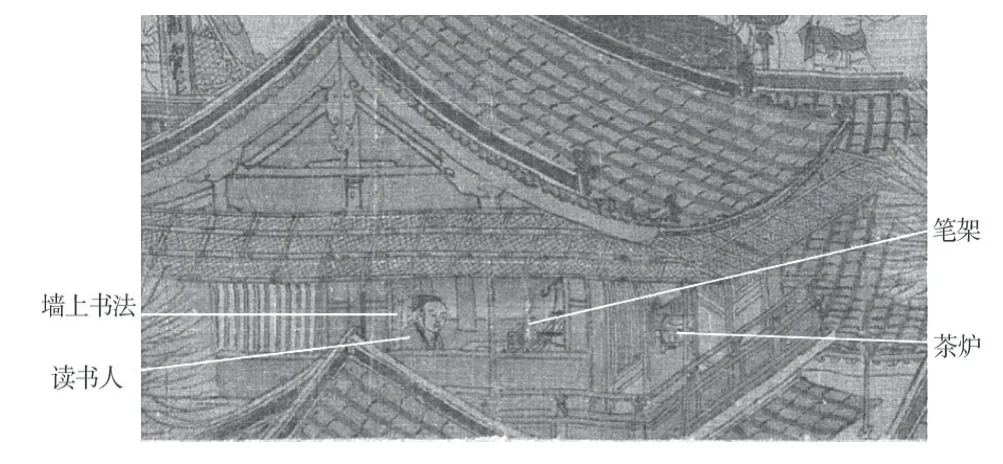

2.1 《清明上河图》中生动的读书场景

宋代社会右文崇儒,科举制度完善,雕版印刷昌盛,阅读文本普及,读书人受到朝廷和市民的普遍尊重,读书场景在《清明上河图》上也有生动体现。在作品后部分的“久住王员外家”旅店,楼上一间房内,有人在读书(图1),在他桌面前方,依稀可见摆放着毛笔挂架,背后墙上挂着一幅书法,房间窗户敞开,还放有煤茶炉,一幅闹中取静,“神情专注,潜心读书”的读书图景跃然而出,这不就是赴京科举考试的举子寓居京城,静心苦读的生动画面吗?

图1 “久住王员外家”旅店楼上的读书人

《清明上河图》中的汴河,是图画的重要场景,河上大大小小的各种舟船共有20多只。在一条从郊外驶往市中心区的客船上(图2),客船尾轴舱前的一个窗口,可见有一个人正在埋头读书,从画面看过去,这是个靠近厕所的房间,空间有些局促,人向右侧身坐着,这大概是赴京赶考的举子,分秒必争,抓紧行程路上的时间钻研学问。同时这艘船的船头方向,还有一个窗口敞开着,可见有人俯身端坐着,看起来好像他的面前有本翻开的书,旁边有个幼童看着他,但他神情专注,捧着书看,好像丝毫未受滋扰。

图2 客船上的读书人

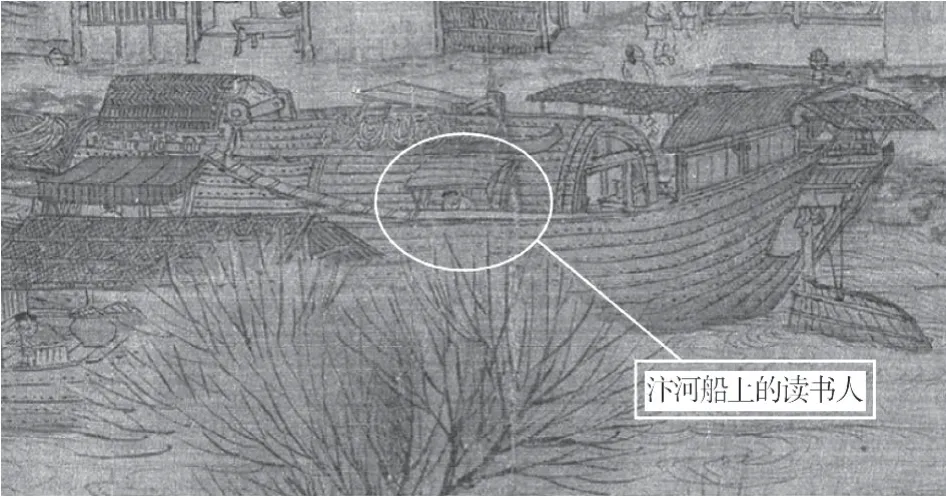

此外,汴河虹桥外的河湾里侧的一艘泊船,一个窗户向上推开(图3),一个船客面朝窗外,低着头专注看着,很明显在看书,大概是平民家庭的举子寄住船房,勤读待考吧。

图3 汴河船上的读书人

在宏大的画面布局中,张择端表现的这些读书场景,生动体现了宋代读书活动的普及和科举制度下阅读文化的繁盛。

2.2 《清明上河图》中的文字使用生动形象、富有韵味

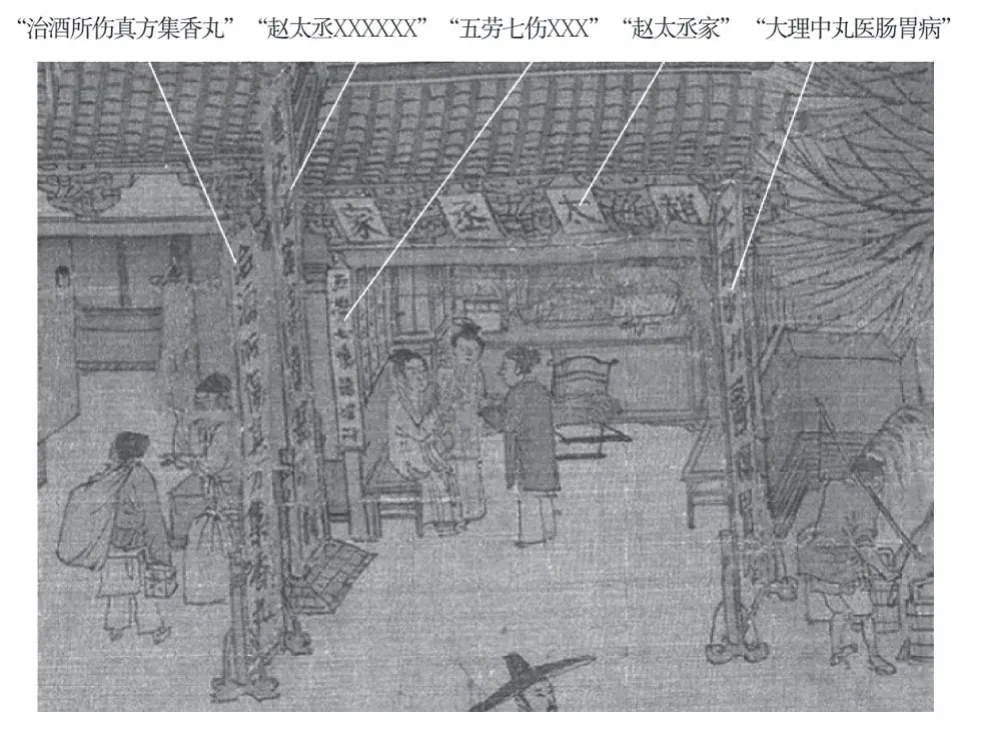

《清明上河图》在店铺招幌、独轮车苫布和厅堂屏风上等都出现了汉文字。店招文字意蕴丰富、形象直观,比如,“久住王员外家”,一看店招就会联想到,它是“希望旅客长时间停留”的“王记”旅店,“久住”这样的祝词和誉词的店招生动、简洁;“刘家上色沉檀拣香”“王家纸马”等文字招牌非常醒目;“孙羊店”店幡高挂,在店前还竖立带有“正店”“香X”等字样的精致木制灯箱进行广告宣传;“赵太丞家”医馆门口的文字招牌十分壮观(图4),内容分三个层次:“五劳七伤XXX”(应该还有一块与之对称的、被遮挡了)挂在门墙上,概括介绍这是一家治内病外伤的医馆;“赵太丞XXXXXX”这个招牌有厚实的底座,它在门口招牌中是最高的,内容很可能是体现赵太丞的医界地位;“治酒所伤真方集香丸”“大理中丸医肠胃病”招牌内容具体,意在告诉市民,这里有治酒伤、肠胃病的药丸,它的底座相对简易,这类招牌内容可能会经常更换。受到当时“尚意”书风的影响,画中店铺招幌的文字还有各式字体的变化,呈现多种风格。

图4 “赵太丞家”门口的店招文字

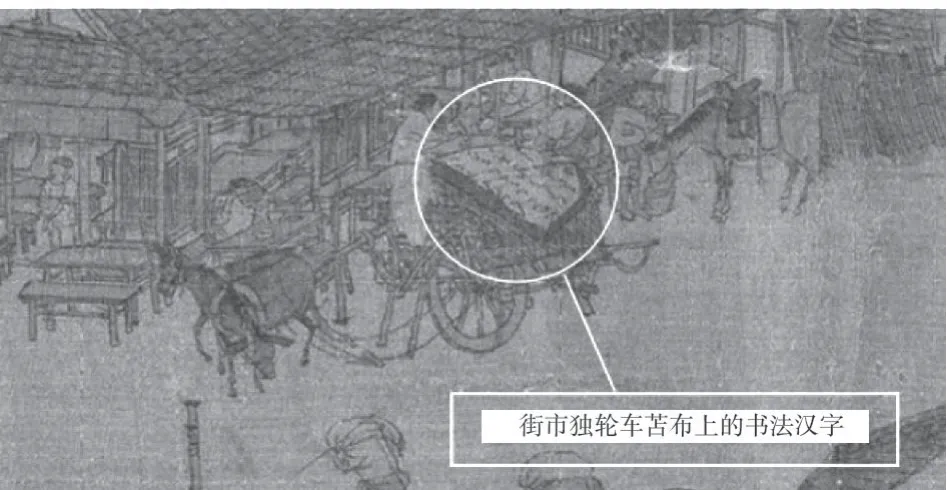

《清明上河图》中,城门外平头桥(图5)和城外大街(图6)上,分别可见盖着苫布的独轮车,苫布上布满草书汉字;赵太丞家医馆隔壁的一座府邸,屋内正厅可见一个太师椅背,椅背后的墙壁上有书法汉字,竖横排列非常工整,说明宋代汉字书法已在家庭装饰、商业上广为应用。

图5 城门外平头桥独轮车苫布上的书法汉字

图6 城外大街独轮车苫布上的书法汉字

2.3 图中文字多有典故运用

图中虹桥南侧“十千”脚店门前,挂着“天之”“美禄”两块牌子。“天之美禄”实际上是一句古语,《汉书》卷24《食货志》记载,王莽当政时,有一次讨论朝廷是否榷酒,鲁匡曾言,“酒者,天之美禄”,即把酒看成是上天赐给人们的一种美好赏物,后人以此来形容酒,并成为酒的别号;这家脚店招牌“十千”二字,也是酒的典故,三国魏曹植《名都篇》有诗云:“我归宴平乐,美酒斗十千”,十千文一斗,就是三国时美酒的价格,从此,“十千”成了美酒的代称[16]99。典故文辞在商业中的大量运用,体现了宋代社会文化的普及和市民较高的文化素养,也间接反映了宋代文化整理事业的发展和知识交流传播途径的畅通。

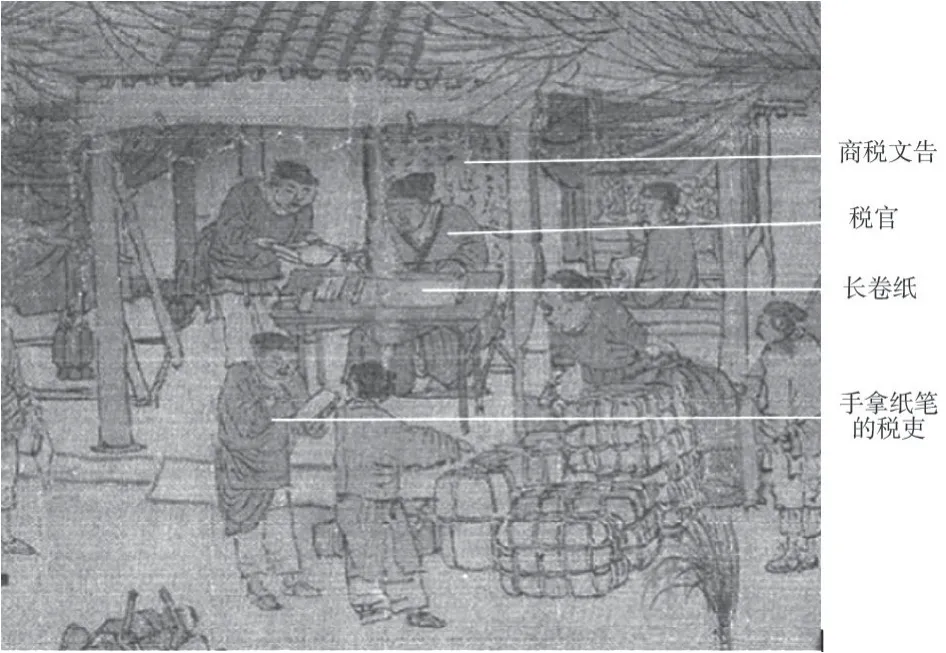

2.4 《清明上河图》展示了文字在商业管理中的应用

《清明上河图》中,城门楼内有一座房屋,门前没有招牌,可以看出是税务署(图7),屋前堆放着一些打过包的货物,货物旁税吏手拿纸笔在登记物品。房屋呈敞庭型,内坐着一位税官,桌上铺着长卷纸,在处理文件;税官背后墙壁上张贴着“商税则例”类文告,把宋政府规定商业税收中应收税的物品、收税之标准,一一用文字公布在墙上[16]121-123。用纸笔登记货物,铺长卷纸处理公务,公布税务文告,可见文字已深入应用于商业行政事务活动,体现了宋代行政管理已相当规范和透明,也反映了宋代读书识字的普及。郑振铎对《清明上河图》的研究中,还发现城阙边“有代写书信的摊子”[11]8。

图7 城楼旁的税务署

2.5 《清明上河图》呈现丰富的市民文化活动,体现宋代都市阅读文化的兴盛

从阅读文化视角来看,《清明上河图》中还绘有热闹的说书场。“久住王员外家”旅店的对面解库旁边有一个说书棚(图8),挤坐着许多人,图中有须的老者应是说书先生,周围环坐的年轻人都是听客,他们都注视着老者,似乎听得津津有味。从衣着上判断,他们都是一些有文化有闲适的儒生。

图8 解库说书棚场景

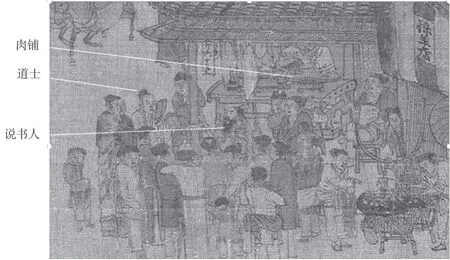

解库说书棚斜对面,也是一个说书场(图9),背靠孙羊店肉铺案台的一个长须男子说书人端坐中间,20多个听众围着,有年长的大人、也有年小的孩童、有道士、有儒生,有坐的、有站的,形态各异,专心听着说书人讲故事、说史书。宋代说书、讲史所依据的文本称“话本”,文字朴实易懂,内容多为民间怪异及历史传说,丰富生动,引人入胜,是汴京十分流行的文化娱乐方式。宋代话本成为元明清小说发展的基础,是中国大众文学的基石[4]119-120。

图9 孙羊店肉铺摊前的说书场景

《清明上河图》卷中的城楼外平头桥东端北去的大街边上,画有一座寺院;在卷末的十字路口,打水井前的大街,绘有一个行脚僧人,身背着竹制的行筐,“双手似还扬着经卷之类”[11]9;更有数位僧人和道士,在大街上与儒生、市民一起交谈、听说书。城楼平头桥往前的大街上,还精心绘制有一个卦肆,凉棚檐上挂着三块招牌:“神课”“看命”“决疑”,图中还有几处绘有以占卜为业的人,也有和尚在街上人群中为人看相之类[16]111,多场景呈现宋代多元文化。

《清明上河图》对城市公共空间——汴京两大行业茶坊与饮食店,也有充分体现。整个画面布局,最多的是茶坊,画面上看到摆放有一些长凳和方桌,门前无酒旗的是茶坊,图中茶坊有20余家[5]52,城郊结合处的区域、十千脚店到市中心的街道旁都有成片的茶坊;有酒旗的是酒馆、饭店,像孙羊正店、“十千”脚店展现有高大的彩楼欢门,壮观气派。茶馆、酒肆的普及,反映了宋代已有现代意义上的、市民沟通交流的城市公共空间,也彰显出宋代市民文化的兴盛。

3 《清明上河图》阅读关联本——《东京梦华录》

阅读关联本是指其版本、内容、流传经历,与某一作品形成紧密关联的共读文本。《清明上河图》就存在一个紧密关联的共读文本——《东京梦华录》。

《清明上河图》是描述北宋汴京现实的“当代”市肆风俗画,表现汴京上河景物,特点生动、直观,对文字记录难以形象表达的,如敞开型城市市容面貌具体模样、虹桥建筑的具体形式、汴河船只的建造特点、市肆中的“饮子”等内容,画面提供了形象的表达和受众良好的视觉感知;《东京梦华录》是成书于北南宋之交的笔记体文本,以遗民的口吻,追忆东京汴梁风物,详尽记载了汴京社会生活面貌、市肆、街道、河流、官署、宋宫礼仪等,描绘了宋徽宗崇宁到宣和(1102—1125)年间,居住在东京的上至王公贵族、下及庶民百姓的日常生活情景,犹如东京的百科全书,是学界所公认最为详尽优美的“东京风情志”[13]186。

《东京梦华录》就像《清明上河图》的文字说明,其翔实记述并延展了《清明上河图》的内涵;《清明上河图》仿佛是《东京梦华录》的图像资料,其形象直观地提升了《东京梦华录》的意韵。例如,“彩楼欢门”是宋代酒店共有的装饰之一,《清明上河图》画卷对“孙羊正店”和“十千”脚店等的门楼进行了描绘;《东京梦华录》则记载:“凡京师酒店门首,皆缚彩楼欢门”“九桥门街市酒店,彩楼相对,绣旆相招,掩翳天日”[17]71-72,告诉读者东京城酒店门首有“彩楼欢门”,把欢门的高大宏伟,彩楼旌旗招展、遮天蔽日景象,描写得栩栩如生。又如对医药铺的描写,《清明上河图》着墨有“赵太丞家”“杨家应症”等,有正面也有侧面的直观呈现;《东京梦华录》卷3记载,“马行北去,乃小货行时楼,大骨传医铺。直抵正系旧封丘门,两行金紫医馆药铺,如杜金钩家,曹家独胜元,山水李家口齿咽喉药,石鱼儿班防御,银孩儿柏郎中家医小儿,大鞋任家产科,其余香药铺席,官员宅舍,不欲遍记。夜市比州桥又盛百倍,车马阗拥,不可驻足,都人谓之里头”[17]82,把都城医药铺之盛、专科医馆之多,分布区域(官员宅舍),所处大街之繁华,一一详细叙述。图画表达与文字描述相互印证,形成文本意涵的相互延展与紧密关联。

《清明上河图》《东京梦华录》创作年代相近,都创作于北宋末年至北南宋之交,一图一文,珠联璧合,互为佐证,构成北宋东京故事的两个核心文本。二者共读,图文并茂,内容丰富,形象生动,是受众欣赏、探究北宋都市社会生活、经济文化的经典历史文献资料,扩展了《清明上河图》的传播深度与广度。

4 结语

画家张择端精心布局谋篇绘制的《清明上河图》,概括反映了北宋末期汴京的社会生活景象,其对社会和人文的解剖如社会学家般深入,对建筑、车船的表达如工程师般精准。作品雅俗共赏,画面直观生动,让阅览者能轻松阅读农村、浏览汴河、欣赏闹市,成为我国古代绘画艺术宝库中观众最多、影响最大、流传最广的阅读文本。

考察《清明上河图》的阅读文化,除了看到它文本的经典性形成和深入持久的传布等鲜明特点,画面读书场景的呈现、文字的运用、都市阅读文化外,还可以感受到它浓烈的人文情怀:画中修车铺对面的一位设摊老者,好像是卖药材的,蹲坐于地,一群人围观正听他说话,看上去是一位有文化的读书人;图中描绘的骑马官员,端庄儒雅,像是士人出身;深入市民生活中的香、茶、画、花,体现出那份雅致;繁荣的市肆交易,闲适鲜活的市民形象,透射着浓郁的生活气息……,汇成一幅精美的阅读人文画卷。《清明上河图》不愧是中国古代现实主义的传世之作、稀世珍宝,永恒的经典阅读文本,值得世人反复阅读、品味和探究。