西洛他唑对颅内小动脉瘤患者支架介入术后血流动力学与再狭窄的影响

2020-12-26汪恒胜

汪恒胜,马 海

(陕西省西安市长安医院 神经内科, 陕西 西安, 710016)

颅内动脉瘤是由于先天或后天因素诱发颅内动脉管壁发生病理性突起,动脉壁异常处经血流不断冲击形成囊性膨出[1]。颅内小动脉瘤是指最大直径≤5.0 mm的颅内动脉瘤[2]。向斌等[3]研究显示,动脉瘤部位、入射夹角、动脉瘤最大瘤体高度与周边血管平均管径比值(SR值)为颅内小动脉瘤破裂的独立危险因素。血管内支架置入技术促进了颅内动脉瘤血管内治疗的发展[4], 可降低患者病死率及破裂动脉瘤再出血率,但术中血流动力学改变情况及患者预后不够理想。研究[5]表明,抗血小板治疗可降低颅内动脉瘤破裂引发的脑梗死发生率,但会增高出血风险。西洛他唑可提高细胞内环磷酸腺苷浓度,保护血管内皮细胞,预防缺血性脑卒中,不会引发脑出血,且具有血管扩张作用,可降低血管再狭窄的发生率,改善患者预后。本研究探讨了西洛他唑对颅内小动脉瘤患者支架介入术后血流动力学和再狭窄率的影响,现报告如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

回顾性分析2011年1月—2018年2月本院收治的86例颅内小动脉瘤患者的临床资料,本研究经医院伦理委员会审核批准,患者本人或家属签署知情同意书。86例患者动脉瘤均为单发,动脉瘤最大直径为2.4 mm; 动脉瘤位于前循环者79例(92.1%), 包括大脑中动脉42例、前交通动脉25例及大脑前动脉12例; 动脉瘤位于后循环者7例(7.9%), 均为大脑基底动脉尖动脉瘤。纳入标准: ① 符合诊断标准,经数字减影血管造影(DSA)检查确诊颅内动脉瘤者; ② 颅内动脉瘤直径<2.5 mm, 无粥样硬化,无狭窄者; ③ Hunt-Hess分级为Ⅰ~Ⅲ级者。排除标准: ① 非血管畸形性动脉瘤; ② 动脉瘤夹层或假性动脉瘤; ③ 年龄>80岁者; ④ 对抗血小板聚集治疗不耐受者; ⑤对西洛他唑过敏者。

根据治疗时是否服用西洛他唑将患者分为对照组和观察组,每组43例。对照组男22例,女21例; 年龄32~67岁,平均(52.8±5.9)岁; 破裂动脉瘤14例(Hunt-Hess分级为Ⅰ级4例, Ⅱ级8例, Ⅲ级2例),未破裂动脉瘤29例[其中9例为蛛网膜下腔出血患者的未破裂动脉瘤(非责任病灶)]。观察组男20例,女23例; 年龄33~68岁,平均(53.5±6.1)岁; 破裂动脉瘤12例(Hunt-Hess分级为Ⅰ级2例, Ⅱ级7例, Ⅲ级3例),未破裂动脉瘤31例[其中11例为蛛网膜下腔出血患者的未破裂动脉瘤(非责任病灶)]。2组在性别、年龄、病情严重程度方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

对照组患者围术期采用常规治疗,入院后监测血压、血氧饱和度,并采用抗血小板药物等常规治疗1个月。观察组患者在对照组治疗基础上,于围术期口服西洛他唑胶囊(浙江为康制药有限公司,国药准字H20060335)治疗, 100 mg/次, 2次/d, 治疗1个月。2组患者均在全身麻醉下采用支架介入术治疗,予全身抗凝治疗(肝素化),且行DSA和三维重建检查,测量动脉瘤直径和远、近端动脉血管直径。观察患者麻醉前(T0)、麻醉诱导后2 min(T1)、插管后1 min(T2)、插管后3 min(T3)、插管后5 min(T4)的心率(HR)、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)变化。患者出院后1个月开始随访,随访时间2年,采用格拉斯哥预后评分(GOS)评价患者的预后情况。

1.3 观察指标

① 预后: 采用GOS评分评估患者预后, 4~5分为良好, 3分为一般,1~2分为差。② 再狭窄率: 术后采用DSA复查再狭窄发生情况(再狭窄是指成功介入治疗手术后,受治疗冠脉局部损伤后“愈合”反应造成局部血管腔的再次狭窄)。美国临床再狭窄评价标准为: 管腔丢失≥70%导致的靶病变血运重建,伴或不伴缺血症状与体征,或管腔丢失≥50%且存在相关临床状况(存在复发性心绞痛,且推测与靶血管相关; 存在心肌缺血的客观证据,且推测与靶血管相关; 血管功能性评价存在阳性发现)中的1条; ③ 瘤腔栓塞效果: 术后1个月复查DSA, 根据Raymond分级标准评价动脉瘤栓塞效果, Ⅰ级为致密栓塞, Ⅱ级为瘤颈残留, Ⅲ级为瘤体残留。

1.4 统计学处理

2 结 果

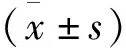

2.1 瘤腔栓塞效果比较

所有患者均未发生支架内血栓形成和死亡。2组动脉瘤栓塞效果(Raymond 分级)比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表1。

表1 2组瘤腔栓塞效果比较[n(%)]

2.2 不同时点血流动力学指标水平比较

T0时, 2组HR、SBP、DBP比较,差异无统计学意义(P>0.05); T1-T4时点,观察组HR均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05); 观察组血压较为平稳,且观察组T1时点的血压高于对照组, T2-T4时点的血压低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者不同时点血流动力学指标比较

2.3 再狭窄率比较

术后DSA复查结果显示,观察组发生支架内再狭窄1例,再狭窄率为2.3%, 对照组发生支架内再狭窄4例,再狭窄率为9.3%。观察组的再狭窄率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

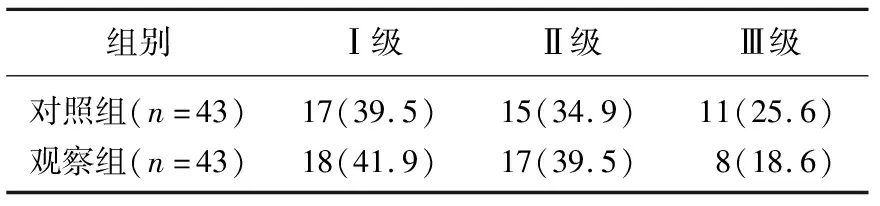

2.4 预后比较

观察组预后良好率为81.4%, 高于对照组的60.5%, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 2组患者预后情况比较[n(%)]

3 讨 论

颅内动脉瘤是临床常见的一种脑血管疾病,发病率和病死率均较高[6], 其发病与遗传、年龄、高血压、高血脂、动脉粥样硬化、环境及血流动力学改变等诸多因素有关。目前,对颅内动脉瘤的研究[7]多集中在血流动力学模型建立方面,而关于颅内动脉瘤患者介入术后疗效的临床研究[8]较少。颅内动脉瘤患者介入治疗后进行抗血小板治疗,易诱发出血倾向。聂惠婷等[9]研究显示,西洛他唑可预防动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛、血管痉挛性脑梗死[10]。

崔铁军[11]研究显示,西洛他唑联合氯吡格雷应用于行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的急性心肌梗死患者中,抑制血小板聚集效果显著,安全性高,出血事件明显减少,表明临床应用西洛他唑是安全可行的。本研究结果显示, 2组患者的瘤腔栓塞效果比较,差异无统计学意义(P>0.05), 说明栓塞效果可能只与手术本身有关,如支架位置、个数、贴合程度以及弹簧圈是否脱出等因素,而西洛他唑主要作用于血管内皮,故对栓塞效果无影响。本研究还显示, T0时点, 2组HR、SBP、DBP比较,差异无统计学意义(P>0.05); T1-T4时点,观察组HR均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05); 观察组血压较为平稳,且观察组T1时点的血压高于对照组, T2-T4时点的血压低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的血压相较对照组更为平稳,提示西洛他唑对支架介入术治疗患者具有一定保护作用。分析原因,西洛他唑具有扩张血管的作用,能适度维持血压的稳定性,有效减缓血流对动脉瘤血管管壁的冲击,减少破裂出血的发生,还可提高手术的成功率,降低病死率。

本研究定期DSA复查结果显示,观察组的再狭窄率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 提示西洛他唑对患者预后有一定影响。西洛他唑最初主要被应用于慢性周围动脉闭塞性疾病的治疗中,后期临床研究[12]结果显示,西洛他唑能够有效减少PCI术后患者冠脉再狭窄的发生,并降低术后脑卒中发生风险。本研究还显示,观察组的预后良好率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明观察组患者恢复较好,预后良好。邵秋季等[13]研究结果显示,颅内动脉瘤破裂患者介入治疗术后服用西洛他唑能有效减轻全身炎症反应及应激反应,但关于西洛他唑预防动脉瘤再次破裂及复发效果有待进一步研究。

综上所述,颅内小动脉瘤支架介入术患者围术期采用西洛他唑治疗,可取得较好的临床治疗效果,有利于稳定血流动力学状态,且再狭窄率低,患者预后良好。