从“非遗”出发探析平定刻花瓷的传承与复兴

2020-12-23郭美秀单炜

郭美秀 单炜

摘 要:平定县素有“中国刻花瓷之乡”的美誉,作为中国传统定窑系陶瓷的艺术珍品,平定刻花瓷始于唐、兴于宋,经五代而衰于金,在上世纪90年代才恢复技艺得以传承。从“非遗”的角度来看,其蕴涵的工艺美术价值,延续了传统的审美观念,保留了民间器物实用的特点,强调“物尽其用”“天人合一”的造物思想。在当今我国经济高速发展,外来文化与民族传统文化碰撞交融的情况下平定刻花瓷应该从技术的更新、研究团队的设立、理念的转变三个方面着手,才能保证其更好传承与复兴。

关键词:非遗;平定刻花瓷;传承

如今,在多元文化的背景之下,“非遗”得到了越来越广泛的重视与关注,陶瓷工艺作为我国非物质文化遗产主要内容之一,其传承与复兴在这样的社会环境下显得格外重要。作为第四批入选国家级非物质文化遗产的平定刻花瓷技艺,有着独特的工艺技巧和艺术特色。蕴含着深厚傳统民间艺术文化的平定刻花瓷如何在当代背景下传承与复兴,值得我们去深入探讨。

一、平定刻花瓷的艺术特色

平定窑,是山西四大“土贡”窑之一,又称西窑,具有古代定窑系陶瓷的典型风格。陶瓷的装饰有许多种技法和形式,从工艺技术而言,有划、刻、镂、印、压、贴、塑、回;从外在形式上看有釉饰,有绘饰,还有贴塑、模印的装饰等等[1]。《文房肆考图说》记载:定瓷装饰“式多工巧,划花最佳。”[2]这里所说的刻花就是刻花瓷最主要的一种工艺方法,平定刻花瓷所采取的“湿作法”,使它区别于与其他陶瓷工艺,这种工艺需要艺人在坯体未干之前施釉,待坯体达到七八成干时,把握好这段时间进行刻花装饰。

在釉料方面,刻花瓷讲究“施釉肥厚,釉如堆脂”,采用的是刻釉技法,也就是在上了釉的坯体上用竹刀施行划花、开线、剔刻、吹扫等技法,要么刻花留底,要么刻底留花。由于釉在高温烧制时会产生流动,而平定刻花瓷刻釉工艺是在高温煅烧瓷器之前施釉,极易诱发刻花的模糊、变形,这也就增加了工艺上的操作难度,要求艺人在刻花时用刀的力度不一,角度不同,以形施刀、刀尽其美[3],使刻花装饰因不同刀法的运用、不同宽窄线条的刻画而有效阻止随高温烧制所导致的釉面流动。最终让烧成品纹饰清晰、线条流畅,坯体表面烧出来的效果能自然呈现出一种立体的浮雕效果。平定刻花瓷的浮雕感表现出了“精炼概括,拙朴厚重”的艺术特色,而“拙中见巧”恰恰是其所特有的艺术特征。

现有的平定刻花瓷技艺以黑釉刻花为主,包括棕釉、白釉、黄釉、仿哥开片釉、窑变釉等。其装饰艺术与当地百姓的生活习惯、文化风俗等方面有密切关系,其装饰艺术主题可以用“民间、民俗”来总结。大量刻花瓷作品选用象征吉祥的植物、动物纹样,强调饰必应型、饰必应材。换言之,在装饰纹样设计的过程中,艺人要结合刻花瓷的具体器形、材质、釉色进行灵活选择,这也是平定刻花瓷风格自然纯朴的主要原因[4]。

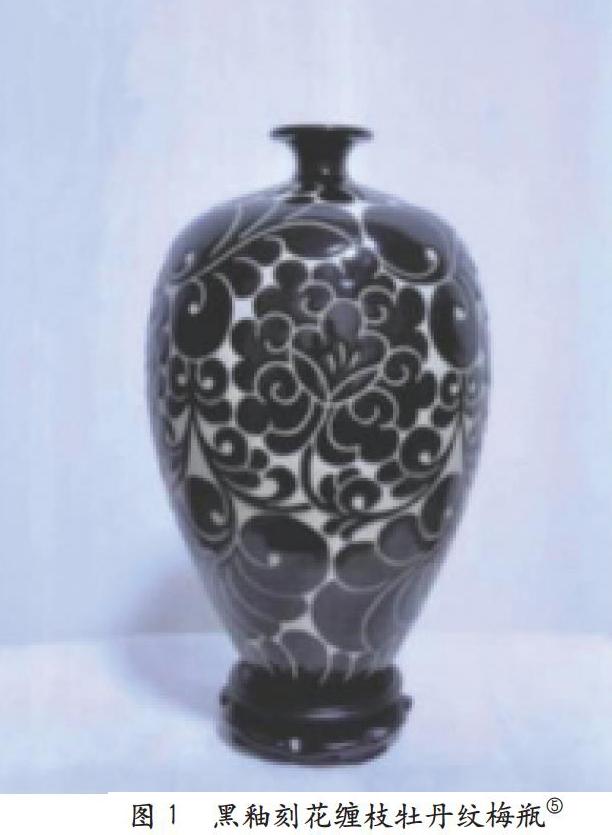

二、平定刻花瓷艺术与文化的价值

随着历史的变换更迭,刻花装饰工艺也在不断地发展与完善,并在唐朝所产的瓷器中大量运用。刻花瓷的鼻祖是谁,后人已无从知晓。《中国陶瓷史》记载,平定黑釉刻花器物始烧于唐,经五代兴于宋,最终因金国入侵战乱四起而几近失传。20世纪90年代,山西陶瓷研究专家和民间艺人根据发掘出土的刻花瓷样品,经过艰辛的探索,终于使得这一技艺得以恢复。在2008年,刻花瓷艺人张聪的作品《黑釉刻花缠枝牡丹纹梅瓶》(如图1)被中国国家博物馆永久性珍藏[5]。

(一)材料与工艺的完美结合

《髹饰录》在开端便提出:“非利器美材,则工巧难为良器,故列于首”,此理同样适用于陶瓷工艺。《天工开物》里就有记载,平定县境内蕴藏着大量的黏土,是古代全国五处优质黏土产地之一。历史上宋金之战后,北方的工匠因时局而南下,“北定南迁”的说法由此而来。但正如俗话“一方水土养一方人”的道理一样,用南方的原料是没办法烧制出同样质感的北方定瓷的,故《文房肆考图说》上载:定瓷“北贵于南。”[2]平定窑以平定黑釉刻花瓷而闻名,这种装饰样式之所以能够在这片土地上产生,与当地特有的原材料分不开。为了突出平定黑釉刻花瓷“去粗留精、原矿附色”的特点,用黄土高原上特有的煤系高岭土做主要的瓷土骨料,含铁的黄土做釉土的主要基料,加水配以其他制瓷原料,才促成了黑釉刻花瓷的诞生,正是这水、煤、土的三大优势使其具有了得天独厚的条件。

刻花是刻花瓷制作的重头戏,完全靠着艺人手工完成。雕刻时要求艺人全神贯注防止出错,竹刀起落笔畅如流水,经验丰富的艺人在刻画之前便胸有成竹,知道该从哪个部分开始落笔。刻花瓷的釉料很薄,约1mm左右,若刻花力度掌握不好导致刻出的线条宽窄不一,那么烧制时就极易造成釉面的流动,影响烧制成品的整体效果。刻花时要是下刀宽了些,可以马上采用“点釉”来补救,等一两个小时釉料半干后再重新刻,若这时还不小心下刀太重,那之前所做的一切便付之东流。正是由于艺人们的精工细作,才让平定黑釉刻花瓷大放光彩[6] 。

(二)地域文化的完美体现

平定刻花瓷是老祖宗留给我们的一笔珍贵的文化财富,作为民间瓷器,它有着浓厚的民间生活气息,给人以亲切之感。其造型以梅瓶、天球瓶、观音瓶等器形为主,在装饰题材的选择上,刻画艺人们多围绕“福、禄、寿、喜、合”这类含有吉祥寓意的题材展开,无不体现着人民对于美好生活的向往。它的装饰特色也与北方民族的民俗民风息息相关,有着粗狂豪放、简洁舒朗的地域文化特色,反映了历史上北方民间的地域文化信息。

(三)黑白分明的阴阳哲理

先秦思想家以阳属日,把阴属月。日为昼,即白;月为夜,即黑,万物由阳阴相合而生。“白底黑花”的平定刻花瓷继承了阴阳学说辩证哲学思想,阴阳相调、纹饰相宜,适当的留白,显得稳定和谐。同时“器以载道”、“天人合一”的中国传统器道天人观和哲学思想始终贯穿于平定黑釉刻花瓷中,展现出生命与万物互通的精神境界,既不偏重装饰追求华丽效果而失去其实用性,也避免色彩的繁杂而破坏了器物的简约美,纹样与色彩相宜适度,保持其整体性。黑白两色恰到好处的运用使得刻花瓷器最终呈现出具有动感、韵律的形式美,恰似中国书法用笔的提按,黑色的装饰纹样凸起于白底之上,有着极强的浮雕感,给人强烈的视觉冲击力。

三、平定刻花瓷的传承与发展

(一)平定刻花瓷的产业现状

1.技术的现代化程度不高,竞争力弱

纵观整个陶瓷市场上除去建筑与卫生陶瓷外,有80%都是民用瓷,其他的美术、仿古陶瓷占有率是20%。现在虽然能够再现平定刻花瓷工艺的产品,但实际上很多的工序步骤只限于手工制作,其工艺难度之大,工序之繁杂,成本之高,效率之低可想而知。这种种的限制条件也导致了平定刻花瓷的市场份额占有率低。尽管平定刻花瓷单纯的黑白色彩符合现代人向往简约、单纯的艺术审美追求,但随着现代陶瓷工业的迅速发展,大瓷区、新瓷区纷纷崛起,陶瓷科技出现了前所未有的局面,更多更新的现代陶瓷设计也在不断吸引着消费者的目光,整个社会所使用的餐具及工艺瓷更新换代速度之快是从前社会所不能比的。而平定刻花瓷还未完全建立起系统的产业体系,形成自己的品牌影响力,想要仅凭着其独特性无法成为同类产业的有力竞争者,产品更没有办法走进中国寻常百姓家。

2.人才青黄不接,综合素质偏低

在过去,艺人的刻花瓷技术基本上都是师徒制传承模式培养出来的,而随着现代教育体制的改革,越来越多的年轻人有了更多的工作岗位选择,当中有不少人觉得从事陶瓷行业既不体面又不如新型的就业岗位来得干净整洁,所以相当一部分年轻人,包括大师们的子女即便是从事了这一行业,也很难抵挡得住当下的众多诱惑来静心学习钻研。而现在从事刻花瓷行业的工匠艺人大多来自当地的农村,文化基础薄弱,从事这一行业的初衷无非就是为了挣钱谋生,文化层次跟不上,企业对员工长期培养的忽视,导致生产出的刻花瓷品类只能算作是中低档,很少有普通艺人可以自行设计刻花瓷纹饰,这都严重阻碍了平定刻花瓷技艺的创新及未来的发展。

3.新品开发慢,创新性不够

历史上平定刻花瓷的兴隆昌盛,皆是源于当时民间匠人们的探索精神和创造力。通过对于历史刻花瓷样本的研究,我们已经掌握了刻花瓷的技术,积累了一定规范化、定型化的技法,已重现了平定刻花瓷的艺术与文化价值。但在实际生产中大多数的产品更多地是停留在仿制旧时的经典造型纹饰而不敢轻易创新,确实有旧时民风民俗之味,但似乎与现代人的生活渐行渐远。笔者认为这与现有从业者所接受的传统思想教育经历未能突破传统限制以及对传統纹样创新提炼能力薄弱有关,而致使刻花瓷新品销量低于经典畅销作品。在新时代下该怎样去适应当下人们的需求及未来的陶瓷发展趋势,刻花瓷行业还缺乏准确的产品定位和具有创新能力的专业设计研究团队。

(二)关于平定刻花瓷传承途径的思考

第一、改进技术,转变营销策略。目前大部分的平定刻花瓷工艺品多为工艺美术瓷,传统色彩浓厚。想要向平定刻花瓷要经济效益,让刻花瓷不仅仅是用作工艺美术瓷,而是将刻花瓷带入寻常百姓家,就需要考虑在个别环节与步骤上融合现代技术与手段,加快生产速度,实现民间手工作坊式的生产制作向高科技机械化批量生转变,让生产成本降低,成为老百姓消费得起的产品。只单单从产量提升、成本降低还不够,还需要提高平定刻花瓷文化产业的影响力。滞后的行销方式会阻碍了其更好的发展,在过去,晋商将票号开遍中国各地,而如今在互联网的时代背景下,数字媒体技术能够将文字、声音、图像结合起来,使产品的表现形式更加丰富,要积极通过公众号、微博等网络传播媒体让更多的人了解平定刻花瓷“非遗”文化的魅力;可与家具厂商合作,布展在家具展销空间将会被更多人注意到;电商平台也能够让我们足不出户就可以销售自己的产品,树立自己的品牌形象,利用好这些平台进行销售,将会带动平定刻花瓷产业的更好的发展。

第二、转变思想,优化创新团队。可以让现代教育体制与传统拜师学艺的师徒制双管并行[7],对有意愿潜心学习的优秀青年,老一辈的工匠艺人应该解放思想进行收徒教授,同时也鼓励他们进入相关院校接受现代教育,让更多的设计新理念融入到平定刻花瓷的传承中。而对于平定陶瓷企业来讲,应该多与相关艺术院校联系、对接,注意企业员工的培训与优秀设计人才的引进,逐步建立起自己的设计研究团队。

政府应该制定一系列扶助文化产业发展的政策和措施,设立相应的扶持基金,鼓励社会各界广泛参与到刻花瓷产业化发展中来,为它搭建文化产业公共服务平台;当地教育部门可在学生义务教育阶段就平定刻花瓷工艺进行普及与启蒙教育,引发其学习兴趣,高校相关专业应积极探索一条现代设计教育与传统师徒制相结合的培养途径,提高社会认知度,激发学生的学习热情,为未来刻花瓷的传承孕育后备力量。

第三、转变单一发展理念,合作开拓发展空间。平定刻花瓷曾在历史上大放异彩,在外来文化与本土文化互相影响渗透的今天,我们不能因过去的辉煌而停留在过去止步不前。在当下,城市化的飞速发展导致人们面临着沉重的社会压力和紧张的生活节奏,越来越多的人希望在自己的生活中见到具有自然简约特质的物品,来舒缓紧张的神经,寻求内心的宁静,许多的家居、商业空间开始重新选择中式的装修风格。拥有单纯釉色、简约纹饰的平定黑釉刻花瓷本身就包含着宁静平和的中式传统禅意,转变将平定刻花瓷只作为室内陈设品和观赏品的狭窄理念,不光可以从一些简单素雅的生活陶瓷用品开始入手,还可以将平定刻花瓷的传统吉祥纹样进行提炼,将其元素运用到室内空间的墙面,衍生一系列文创产品,让越来越多的人透过生活感受到这一技艺的非凡魅力,提升人们的艺术和文化素养。作为北方定窑系的代表瓷器类型,还可以同北方其他地区的优秀制瓷企业合作,举办一系列的传统非遗文化活动,共同打造属于北方地区的“景德镇”,在合作竞争中求发展,求变新,为其在陶瓷市场上打开更为广阔的发展空间。

四、结语

失而复得的平定刻花瓷技艺已经又经历了30年岁月变迁,在我国经济快速发展,外来文化与本土文化碰撞渗透的当下,依然有着无穷的潜力,也面对着更为严峻的挑战。正如我国在新时代的社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,现代人对于生活品质有了更高的追求,如何将其作为日常的用品融于大众生活,本文从技术的更新、研究团队的设立、理念的转变给出了平定刻花瓷传承与复兴的三个途径。总之,平定刻花瓷作为非物质文化遗产有着巨大的潜力,只有发扬其工艺上的独特性,才能使其保留原有的文化韵味,在此基础上进行创新,才能推动其更好的传承和发展。

参考文献:

[1]李砚祖.生活之物与艺术之物——中国传统陶瓷的艺术与文化[J].文艺研究,2002(6):108-118.

[2]唐秉钧.文房肆考图说[M].北京:书目文献出版社,1996:30.

[3]陈文增.定窑研究[M].北京:华文出版社,2003:247.

[4]杨乐.浅析古周平定刻花瓷的工艺特色及装饰艺术[J].美术教育研究,2016(24):28.

[5]张文亮.平定刻花瓷[M].太原:山西教育出版社,2014:73-74.

[6]田艳青.山西平定张氏陶艺坊研究[D].南宁:广西民族大学民族学与社会学学院,2015:34-35.

[7]邓举青,李迎春.新时代背景下宜兴紫砂工艺的现状与传承对策[J].中国陶瓷,2017(12):91-94.

作者简介:郭美秀,湖州师范学院艺术学院环境艺术设计方向硕士研究生。

单炜, 湖州师范学院艺术学院教授。