基于生态文明推进中国绿色城镇化转型

2020-12-23张永生

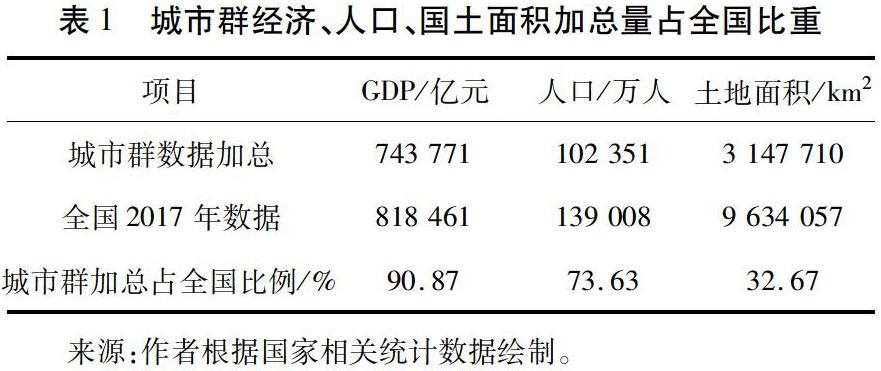

摘要 本文旨在从生态文明视角,提出推进中国绿色城镇化转型的概念性框架和战略思路。现有城镇化模式,无论是城市承载的内容,还是城市自身的组织方式,很大程度上都是传统工业时代的产物。跳出传统工业化思维框架,基于生态文明推动绿色城镇化,是解决城市不可持续问题的根本出路。生态文明视角下的“绿色城镇化”,不只是“在现有城市里面建公园”,更是类似“在(自然)公园里面建城市”,即在不破坏生态环境并充分利用自然力的前提下,创造繁荣的城市经济,这意味着发展理念、城市承载的内容、城市的组织逻辑及其区域经济含义的深刻转变。基于生态文明重新塑造中国城镇化,应聚焦三大任务板块和两大战略抓手。三大任务板块是:对已有城市进行重塑;以绿色方式实现未来新增城镇人口的城镇化;对乡村进行重新认识和定位。两大战略抓手是:一是占全国GDP、人口和土地面积比重分别超过90%、70%和30%的城市群的绿色转型;二是占全国人口约60%的县域的城镇化。

关键词 生态文明;绿色城镇化;城市群;区域协调

中图分类号 F291.1文献标识码 A文章编号 1002-2104(2020)10-0019-09DOI:10.12062/cpre.20200946

城镇化一直被视为经济发展的重要驱动力。在工业时代,人口和经济活动在城镇聚集过程即城镇化的过程,大大加快了工业化进程,人类社会由此形成了以工业文明为基石的现代社会结构,以及“城市-工业、农村-农业”的基本城乡地理分工格局。现有的城镇化模式,无论是城市承载的经济内容,还是城市自身的组织方式,很大程度上都是传统工业时代的产物。当作为城镇化基础的传统发展模式,因为不可持续而向生态文明新发展范式转型时,相应的城镇化模式也必然要进行重新定义和深刻转型。未来大量农业人口以何种模式实现非农化和城镇化、现有城镇如何实现绿色转型,以及乡村如何重新定位,是中国城镇化面临的重大战略问题。

为此,中国城镇化必须跳出传统工业化思维框架,在生态文明新的思维框架下重新思考。基于生态文明的绿色城镇化,是解决城市不可持续问题的根本出路。如果说传统工业化思维下的绿色城镇化概念更多的是类似“在城市里面建公园”,那么生态文明思维下的绿色城镇化,则类似“在公园里面建城市”。如何在不破坏并充分利用自然生态环境的前提下创造繁荣的经济,意味着发展的理念、城市承载的内容、城市自身的组织方式及其区域经济含义均会发生深刻转变。本文旨在从城镇化为什么出现的逻辑起点开始,揭示城镇化问题背后的内在机制,并提出基于生态文明重塑中国城镇化的战略思路。

1 中国绿色城镇化转型的紧迫性

1.1 中国城镇化的基本问题

城镇化是中国经济高速发展的一个重要驱动力。1949年,中国只有10.6%的人口生活在城市。2019年,中国城镇化水平达到60.6%[1]。根据本课题组测算,预计2035年中国将有约70%人口生活在城镇;2050年这一比例将上升到80%左右。根据《国家人口发展规划(2016—2030)》,预计2030年中国总人口达到14.5亿左右之后逐步下降,同期城镇化率达到70%。联合国人口署也预测,中国人口总量峰值出现在2030年左右之后逐步下降;到2050年,总人口预计降至14亿[2]。这意味着,中国城镇化水平还有约20个百分点的上升空间,新增城市人口可能超过2亿人由于对中国2050年人口预测存在较大差异,对中国未来新增城镇人口数的预测,也存在一定争议。杨开忠研究员在参与本报告讨论时提出,中国未来城镇化水平的提高,可能相当一部分是因为人口基数即城镇化率的分母降低,而不只是新增城市人口导致,故未来新增城市人口可能在2亿以下。本文的重点,不在于预测未来新增城镇人口的具体数量,而是以此说明城镇化这一问题的重要性。

与此同时,现代城市也出现了各种问题,环境问题就是其中最严重的问题之一。如何通过绿色城镇化解决这些问题,也就成為一个重要议题。当前中国绿色城镇化面临着三大基本问题:一是按照国际经验,未来可能有超过2亿人口会从单一的农业中转移出来,他们是否会进入城镇,或者如何以绿色方式实现非农化和城镇化?二是传统工业化时代形成的现有城镇,如何通过绿色转型实现可持续,并以此激发新的发展活力?三是乡村如何重新定位。乡村如何从传统工业化和城市视角下的“三农”定位,转变成具有更多功能的新型地理空间?

1.2 传统工业时代城镇化的基本特征及后果

大规模的城镇化现象是工业革命后的产物。从城市承载的内容及其组织方式看,传统工业时代建立的城镇化具有以下基本特征。

第一,从经济发展内容上看,城市的功能主要是为了促进工业财富的生产和消费,即促进工业化进程。相应地,城市基础设施的功能,很大程度也是服务于工业财富的生产和消费。Lewis[3]和Krugman等[4]认为,基于传统工业化的经济发展过程,就是一个将大量农业劳动力转移到城市制造业的城镇化过程,形成“城市-工业;农村-农业”的城乡经济地理分工格局。

第二,从城市的组织形式上看,主要是基于传统工业化逻辑的集中式分布。城市的设计理念过于依赖工业技术,而不是基于生态理念,以让自然力造福人类。比如,供热、能源、建筑、污水处理等模式,更多的是基于工业化的集中组织方式。大自然保护协会的研究显示,如果将生态功能融入城市,充分释放自然力,将会有效降低城市成本、提高城市效率[5]。

国合会的研究表明,传统工业时代形成的这种发展模式及在此基础上形成的城镇化模式,在大大促进工业财富的同时,不可避免地对环境、社会、文化等产生不可持续后果,以及福祉后果[6]。

一是严重的环境后果,包括空气污染、水体污染、噪声污染、固体废物污染等。只要经济发展建立在过于依赖物质财富基础之上的性质不发生根本改变,则建立在这种发展内容基础之上的城镇化,就必然成为环境破坏的重要来源。二是用城市工业化的逻辑将农业改造成工业化农业和化学农业,带来了严重的农村生态环境后果。具体表现为:环境污染后果(工业污染、化学农业、养殖污染、生活污染)、 生态后果(污染引发、滥捕滥采引发、生态链破坏、单一农业和化学农业导致农业生物多样性大幅下降等)。三是城乡和区域不平衡后果。人口从不具有工业化优势的农村或地区大规模向城市或沿海地区转移,给前者的社会生态系统带来难以逆转的冲击,不可避免地造成城乡和区域差异。四是高昂的社会和文化代价。不仅大城市出现大量现代“社会病”,原有乡村社会结构亦被大规模城市化冲击,“三农”问题成为严重问题,出现大量空心村、留守儿童和老人等。

此外,作为传统城镇化模式根基的传统增长模式,它在通过大幅增加物质财富提高人类福祉的同时,也通过两个途径影响人们福祉。一是生态破坏和环境污染会降低人们生活质量和福祉。诸如空气污染、食品安全、饮用水质量、噪音污染、极端天气、生物多样性丧失等环境问题,已经渗透到人们生活的各个方面,严重影响人们的生活质量和健康安全[7]。二是以物质财富生产和消费为中心的经济增长,并未能同步提升人们生活质量和幸福水平。大量研究表明,包括中国在内的很多国家,其传统工业化模式下的经济发展并没有像人们以为的会持续同步提高国民幸福水平。Easterlin等[8]对中国生活满意度的研究、NG[9]对幸福的研究等相关研究均论证了这一观点。Jackson [10]也质疑了传统经济学将经济增长视为最高目标的做法。Skidelsky等[11] 则发现消费的增加并不能直接带来福利的提高。当基本物质需求得到满足后,物质财富的进一步扩张,虽然会带来GDP的增长,但对于进一步提高人们的福祉却效果甚微。同时,与工业化模式相适应的所谓现代生活方式,则带来了大量“富贵病”。

总之,作为现有城镇化基础的传统工业化模式带来了高物质生产力,但却是一种不可持续、高成本的增长模式,这种高成本并未反映在企业私人成本中,而是体现为社会成本、隐性成本、长期成本、机会成本。同时,这种增长模式的福祉效果也较为低下,而提高福祉乃是经济增长的根本目的。随着这种不可持續增长模式的转型,与之相应的城镇化模式,也必须在生态文明的基础上进行重新定义。

2 绿色城镇化的分析视角

2.1 现有绿色城镇化思路

虽然绿色城镇化或可持续城镇化是一个热点议题,但总体而言,现有研究很大程度上仍然是在传统工业化模式框架下思考城镇化问题。关于绿色城镇化,或者关于城市如何实现可持续发展,有两种基本思路。

一是基于传统工业化思路理解发展问题和城镇化。这种思路认为:城市代表着机遇,经济发展就是人口不断向城市转移的过程;人口集中有利于规模经济和技术创新,因而城市规模越大越好;城市中出现的环境等不可持续问题,可以通过技术进步和更好的城市规划来解决。相当部分的主流城镇化学者尤其经济学者,都可以归为这种思路[4,12-15]。以陆铭[16]为代表的学者更认为,很多城市问题虽然因为规模大而产生,但这些问题的解决仍需要依靠城市规模的扩大。这一思路并不认为或未能意识到,在城市不可持续问题的背后,实质是发展模式的不可持续。正如爱因斯坦指出,“我们不能用过去导致这些问题的思维,去寻求问题的解决”。与此相关的另外一种思维,则是强调小城镇的重要性。大中小城市当然各有其优势和劣势。这里最大的问题是,城市大小背后的根本驱动力,乃是市场力量而非行政规划,没有力量可以事先设计出一条最优的大城市或小城市道路。

二是强调生态环境容量的绿色城镇化思路,强调城市的发展要根据所在地的资源环境容量“科学地”规划和控制发展规模。宋帆等[17]综述了这一思路涵盖的主要内容。这种说法被广为接受,看起来也非常有道理,因为任何城市都不可能超过其环境容量,这似乎是不言自明的。但是,当城市承载的内容及其组织方式发生改变时,其对应的环境容量亦会发生改变。同样的环境容量,可以对应非常不同的城市规模。这种强调环境容量限制的城镇化思路,同第一种强调技术的思路,本质上是一致的,因为给定发展内容不变,则经济发展就必须依靠技术突破,否则环境容量就成为经济发展的限制。更一般而言,在关于环境与发展的研究文献中,这种强调容量限制的思路比较普遍[18-19]。

以上这些思路,一定程度上还是在传统工业化框架下讨论绿色城镇化问题。由于现代经济活动主要发生在城市,环境问题大部分也源于城市,人们很自然地将绿色城镇化作为城市问题而非发展问题来对待,并将现有城镇如何绿色化当作讨论的逻辑起点。人们在讨论生态文明时,很多时候其实是在讨论所谓绿色工业文明,如Acemoglu等[20]的研究认为,在现有工业化模式下,通过所谓绿色技术创新可以实现可持续发展的目的。但是,张永生[21]的研究指出,绿色工业文明并不是生态文明,二者具有本质的区别。

城镇化只是经济发展的空间表现形式。当经济发展的技术条件、内容发生变化,它要求的空间形态也会发生相应的变化,相应的城镇化模式也必然要进行深刻转型。虽然城市的出现有很长的历史,但现代意义上的大规模城镇化现象,却是建立在工业革命后形成的工业化模式基础之上。城镇化并不总是能够提高生产力。在农业时代,城市更多的是作为政治、宗教、军事等非经济中心。由于农业活动依赖土地,农业时代大规模的城镇化不仅不能提高生产力,反而会降低生产力。只有在工业时代,城镇化才成为经济增长的巨大驱动力。目前,人类社会正进入数字时代和生态文明时代,发展范式和技术条件正发生巨大变化。这种变化对经济发展的空间含义,可能难以从工业时代的城镇化模式简单地线性外推。

因此,思考绿色城镇化问题,要从为什么会有城市这个逻辑起点开始,而不是从现有的城镇出发。城市的环境问题,根本上是一个发展模式问题,而不只是一个城市自身的问题。当作为城镇化基础的经济发展内容和方式因为不可持续而面临深刻转型时,相应的城镇化模式也必然要进行深刻转型。这意味着,必须在生态文明的基础上,对现有基于传统工业化模式的城镇化进行重新塑造,以绿色城镇化促进中国经济转型和高质量发展。

如果说传统工业化思维下的绿色城镇化更多的是“在城市里建公园”,那么在生态文明的思维下,绿色城镇化则更多的类似“在公园里建城市”。这意味着,城镇化的底层逻辑、城市承载的内容及其组织方式,均会发生深刻变化。城市的发展不仅不能破坏生态环境,更要通过充分利用自然力造福人类,而不是一味地依靠强大的工业力量“暴力地”征服自然。同时,那些无法市场化的自然环境,亦是城市美好生活的重要内容。

2.2 城镇化的分析框架

思考绿色城镇化转型,必须从为什么会有城市这个逻辑起点开始。在回答为什么会有城市之前,我们首先要理解经济增长的机制,以及城镇化如何促进经济增长。Smith等[22]认为,经济增长的源泉,乃是分工水平的提高,而分工又取决于市场的大小。这里有一个两难折中,即更高的专业化分工意味着更高的生产力,但专业化分工必须依赖交易,交易就会产生交易费用。Yang[23] 以及Bettencourt[12]的研究均表明,如果交易费用过高,以至于超过专业化分工的好处,则分工就难以发生,经济就难以增长。因此,如何提高交易效率,就成为促进经济增长的关键,而城镇化则可以大幅提高交易效率。提高交易效率的途径,除了道路交通运输通信等硬件基础设施的改善,以及制度和机制设计等软的方面(包括高效的政府、产权制度、企业制度、专利制度等)之外,经济活动在地理空间上的聚集(城镇化)成为一个重要途径。这是为什么城镇化促进经济增长的重要原因。

可以设想,当一个产业链条相对集中在城市,就比分散在乡村的不同角落更容易进行分工与协作,从而带动经济增长。此外,城市的好处还在于:第一,人口集中在城市也扩大了市场,而市场扩大又为分工水平的提高创造条件。第二,城市集中便于提供基础设施和政府公共服务。水、电、气、通信等公共设施的集中,会大大提高使用效率,节省建设成本。第三,人口集中在城市,便于思想交流,有利于创新和新知识的产生与扩散。除了分工的视角,城市的研究还有很多视角。Yang [23],Yang 和 Rice[24]将专业化经济和交易成本纳入模型中,内生了城市的出现。 Baumsnow等 [25],Fujita[26],Fujita 和 Krugman[4],Duranton 和 Puga[27]从不同视角解释了城镇化现象。

因此,决定城镇化模式的,有三个关键因素:一是交易效率的变化;二是公共设施和公共服务供给的变化;三是发展内容的变化,即生产、消费和交易的内容(见图1)。这其中,发展内容从过去以“高资源消耗、高环境破坏、高碳排放”为特征的物质资源投入为主的工业财富,转向越来越多地依赖知识、生态环境、文化等无形资源投入的高质量新兴服务,是绿色城镇化的经济基础。当这三个因素发生深刻变化时,经济发展对空间聚集的要求就会发生改变,从而城镇化的内容和组织方式也会发生相应变化。

2.3 城市层级结构和城市群的出现

既然人口和经济活动的聚集对经济如此重要,按照这个逻辑,是不是所有的人口都会聚集到一个超级大城市?不是。在市场力量的作用下,一定會形成大中小城市层级结构,进而不同区域形成若干中心城市,它们共同构成若干城市群和都市圈。

为什么会出现大中小城市层级结构?大城市虽然有提高生产力的好处,但也存在弊端,包括高物价和各种“城市病”(城市污染、交通拥堵、高房价、犯罪、高精神压力等)。因此,大城市的真实效用,并不是其名义收入看起来的那么高。比如,在大城市1万元收入,并不意味着其真实效用就是在小城市5 000元收入的两倍,因为大城市很大一部分收入被用于支付各种交通、高房租等额外费用。如果进一步考虑大城市的污染、压力等非货币因素,大城市和小城市的真实效用应该大体相当。在理论上,Yang 和 Rice[24]的研究显示,即使排除个人能力造成的差异,在市场力量驱动下,不同人也会选择生活在不同规模的城市,从而形成大中小城市层级结构。Zipf等[28]则从经验上揭示了城市层级结构的存在。

那么,城市群如何出现?不同区域均形成其区域城市中心,可以使整体经济的空间成本最小化。尤其是,像中国这样人口密集、幅员辽阔的国家,一定会形成若干个区域中心的大都市和城市圈,而每个区域中心的大都市范围,又会形成城市的层级结构。一个国家大部分人口聚集到一个特大城市的现象,更多地只会出现在一些国土狭小的国家。人口分别聚集在不同的区域中心城市的交易成本,往往低于所有人口聚集在一个全国性大城市的成本。当然,除了成本外,城市在地理上如何分布,还取决于城市规模对生产的好处。国土面积、人口大小及其初始分布、产业结构、自然禀赋的分布、地理交通、气候、文化、制度等因素,均会影响聚集的成本和收益,进而影响城镇化的地理格局。Fang 和Yu[29]对这方面的大量文献进行了综述。

3 未来中国绿色城镇化模式

在讨论未来中国城镇化模式时,我们面临一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的困境。现有城镇化的模式,很大程度上是传统工业时代的产物,而绿色城镇化是新发展模式下从传统状态向新状态的跃变。我们不能简单地用现有发展模式下是否存在足够的绿色城镇化证据,来判断绿色城镇化的可行性。作为绿色城镇化基础的绿色发展,是一种发展范式的深刻转变,需要政府和市场共同推动。所谓基于经验证据进行分析和决策的原则,对于发展范式的这种非连续跳跃而言,并不总是可靠。当绿色城镇化的证据还没有足够多时,政府为避免失败的风险,往往就不会采取有力的行动;但是,如果没有足够有力的行动,市场就不会做出反应,证据就越不容易出现。爱因斯坦说,“是理论决定我们能够发现什么”。因此,对于未来绿色城镇化而言,理论的预见力和决策者的愿景与行动能力,往往更为关键。

3.1 决定城镇化的关键条件正发生深刻变化

随着人类社会从传统工业时代进入数字绿色时代,决定城市化模式的三个关键因素,都在发生深刻变化。这些变化在中国尤为剧烈。这意味着,中国未来的城镇化模式,将发生深刻改变。

首先,交易效率的显著提高。随着移动互联时代和快速交通体系的来临,传统时空概念正发生大的变化。很多经济活动不再需要像工业时代那样,依赖生产要素和市场的大规模物理集中,也不再非要在城市或固定地点就能完成。根据《中国电子商务发展报告2019—2020》,2019年中国电子商务交易总额高达34.8万亿元(http://www.chinanews.com/cj/2020/09-09/9286551.shtml)。麦肯锡的研究报告显示,网上会议、网上办公等基于移动互联的活动大量兴起,越来越多的企业对员工进行远程办公培训,使他们能够更高效地进行远程沟通与合作;同时,各企业也在积极利用新兴技术减轻自身对低技能劳动力以及现场工作的依赖。而且,新冠疫情的暴发正加快这一进程[30]。

其次,公共设施和服务的内容和方式的变化。比如,供暖、污水处理、分布式能源、垃圾处理等,在很多条件下均可以从集中式供给转向分布式供给。根据劳伦斯伯克利国家实验室[31]的研究,到2035年左右,新能源、交通、绿色建筑等技术成熟的拐点或将到來。这意味着,在一些小城镇和乡村,也可以低成本地实现高品质的生活。在数字时代,很多政府服务也可以通过数字平台来提供。根据《2020联合国电子政务调查报告》,中国电子政务核心指标居全球前列[32]。

第三,更重要的是,发展内容的变化。传统工业化模式必然导致环境不可持续,绿色城镇化转型的重要内容之一,就是要改变供给的内容。这其中,满足人们“美好生活”新定义的大量新兴服务需求,正是绿色发展的方向,也是绿色城镇化新的经济基础。德国全球变化咨询委员会指出,数字绿色时代大量新兴业态的出现,其内容和组织方式同传统工业生产有很大区别[33]。

需要特别指出的是,虽然上述三个变化导致很多经济活动不再像过去那样高度依赖生产要素的物理集中,但从理论上而言,这并不一定意味着“城市的衰落”,也不意味着大量经济活动会离开城市,而是意味着传统的城市和乡村概念都需要重新定义,从而形成新的增长来源,主要包括以下内容。

(1)城市承载的经济活动发生深刻改变。人们对“美好生活”的需求,并不只是物质财富。随着人们发展理念的变化和需求的升级,经济发展内容从传统的物质财富,更多地向新兴服务拓展。很多在传统发展定义下不存在的经济活动会大量出现。比如,现有城市依靠其人口集中的优势,可以发展文化创意和体验经济,从而实现发展内容的转型;乡村不再只是生产农产品的场所,而是成为一个新型的地理空间,可以容纳很多新的非农经济活动,包括体验、生态观光、教育、健康等。

(2)城市自身的组织方式以及地理空间布局均会发生改变。劳伦斯伯克利国家实验室2017年的研究显示[31]:未来城市居民吃穿住行的方式均会发生很大的变化;原先集中式的能源供给,可能部分地被分布式能源替代;城市基础设施会更多地基于生态原理等。

3.2 未来城镇化的空间分布

上述变化,既有促进经济活动进一步聚集的效果,亦有促进经济活动分散的效果。未来城镇化的地理空间分布,究竟是会出现聚集化还是分散化,则取决于上述三个决定因素中,哪些因素占据主导地位。但是,当城市和乡村的概念随着发展范式的变化而发生深刻变化时,传统城市概念下的规模大小之争,就不再是城市问题的实质。

对于未来城镇化空间分布的趋势,学术界似乎还有待形成共识。目前关于未来城市形态的讨论,有两种不同的判断。一种是对分散趋势的支持。Baum-Snow等[25]的证据表明,随着高铁等的出现,中国城市正出现分散的趋势。Glaeser[15]则认为互联网和便捷的交通会加速人口向大城市集中。

在不同的经济增长理论中,人口规模扩大并不总是被认为有利于经济增长。比如,在索罗增长理论、内生增长理论、刘易斯剩余劳动力理论中,人口规模对经济增长分别有着负面、正面或中性作用。以Fujita和Krugman[4]等为代表的新经济地理,强调人口规模对经济增长的好处。但是,正如Young[34]指出的,斯密定理强调的“市场大小”并不是“大规模生产”和人口规模。Zhang和Zhao[35]的研究显示,Fujita-Krugman城市化模型中的企业规模经济同现实不符。

一些强调城市规模的经验研究显示,城市规模同其人均GDP之间存在强相关性。但是,结论可能并不是如此简单。前面我们介绍了大中小城市的层级结构是如何内生的。由于大城市市场规模大、分工水平高,其名义GDP通常会高于中小城市,但大城市的GDP中包含更多的交易成本(通勤成本、房价、拥挤等),再加上无形的非货币影响(如精神压力、环境等),其代表的真实效用并不一定更高。如果简单地对城市人口和人均GDP进行回归分析,就永远会得出“城市越大,人均GDP越高”的结论。这个结论无论在学术上还是政策含义上,都有一定争议。

卓贤和张颖[36]的研究表明,在现实中,既可以发现大量“城市规模小却经济发达”的例子,也可以发现大量“城市规模大却贫穷”的例子。在欧洲,超过一半人口生活在5 000~100 000人口的中小城市。同时,城市人口规模大并不等于繁荣。世界上超过千万的29个超大城市中,有22个在非洲、亚洲和拉丁美洲。这些超级大城市并没有因此获得繁荣。在中国,一些城市的发展不再依靠人口的增长,人口和城市经济增长之间,出现了倒U型关系。

3.3 中国城镇化演进趋势

中国实际城镇化水平高于传统口径的水平。如果将人口密度高于1 000人/km2的区域定义为城镇,则国务院发展研究中心宏观决策支持大数据实验室根据百度慧眼人口大数据的一项研究显示,中国2015年实际城镇化水平为62.2%,高于传统统计方法6.1个百分点[37]。

中国城市总体上已从数量扩张进入高质量发展阶段,一些城市的发展与人口流动开始呈现倒U型关系。陈昌盛和魏冬[38]的研究表明,近两年,中国一些最具吸引力的城市的日间流动人口净流入未有较大变化,个别特大城市常住人口甚至出现下降。随着区域经济平衡,返乡创业就业现象亦越来越多。

中国城市的空间格局正发生重大变化。城市群和都市圈的兴起,将主导未来中国经济发展格局。根据本课题组基于官方统计数据的测算,2017年中国20个城市群占全国GDP、人口和土地面积的比重,分别为90.87%、73.63%和32.67%(见表1,图2)。兰宗敏[39]基于百度迁徙数据、手机密度数据和夜间灯光数据的研究显示,城市群的分化比较明显,规划城市群的空间范围,普遍小于大数据测度的城市群范围。

这意味着,在未来,无论是现有城镇的绿色转型,还是新增城镇以绿色方式实现城镇化,其发生的空间范围,就主要集中在现有城市群和县域城镇化两大部分。同时,城镇化的内容和形态,也在发生深刻变化。

4 绿色城镇化对区域协同发展的影响

数字时代的绿色城镇化,会深刻地改变中国的区域经济格局。在传统农业时代,经济发展高度依赖自然条件,故而形成了以自然地理条件为界的人口分布格局即中国的胡焕庸线。自1935年以来,中国人口分布格局基本不变。农业时代形成的这种人口分布格局,又为工业时代南北地区的工业化提供了不同的基础条件。总体上,这种人口经济发展格局,在工业时代进一步得到强化。但是,由于工业生产可以很大程度上摆脱自然地理条件的束缚,而人口的聚集,也即城镇化的过程,又大大加快了工业化的进程,城镇化开始成为区域经济分化的载体。

工业化需要便利的交通和市场等支持。很多在农业时代兴盛的地区,在工业时代优势不再。大量的农业人口和那些没有工业化优势的地区的人口,就大规模地流向沿海和大中城市这些具有工业化优势的地区。因此,基于工业化模式的发展,必然带来地区城乡差距和地区经济分化。而且,这种传统工业化模式,不只是带来发展水平的分化,更是对落后地区和乡村社会经济生态系统带来系统性冲击。这是为什么很多乡村在工业化过程中衰落的原因。

随着人类社会进入移动互联和生态文明时代,传统工业时代形成的发展范式正发生深刻转变,包括发展理念、发展内容和资源概念等亦在发生深刻变化,经济活动的空间含义亦随之发生深刻变化。这有望从根本上改变这种城乡失衡及区域失衡格局。这意味着,虽然自然地理意义上的空间差异会长期存在,但经济地理意义上的空间发展差距,却有可能在更大的时空范围进行突破。这就为西部地区在数字时代以生态文明新发展范式走新的发展道路提供了可能。

具体而言,改变这种区域经济空间格局的,正是绿色城镇化。“绿色”和“城镇化”的结合,就有着特别的意义。

其中,“城镇化”可以通过重塑人口和经济活动的空间格局促进经济发展;“绿色”则是满足新的“美好生活”需求的重要内容,其对应的资源概念超越传统工业文明下的物质资源概念,同生态环境和文化等密切相关,而这些又正是所谓落后地区的优势禀赋所在。因此,在“绿色发展”的视角下,由于发展理念和发展内容的变化,区域经济的禀赋概念亦会被重新定义,不再只是传统工业化模式下的物质资源禀赋概念。这就给在工业时代缺乏发展优势的落后地区带来新的机遇。

5 中国绿色城镇化的战略选择

中国绿色城镇化战略,就是要基于生态文明对传统工业时代形成的城镇化模式进行重新塑造,不再走过去依靠数量扩张的城镇化道路,而是通过绿色城镇化促进中国经济绿色转型和高质量发展。

5.1 绿色城镇化的三大任务板块

任务一,现有城镇的绿色转型。现有城市绿色转型的优势在于:市场需求方面,其已有的人口规模为新兴服务经济提供了市场需求;供给方面,依托其高素质人才和城市的文化、历史等无形禀赋,可以形成大量体验经济和创意经济。用新型商业模式和互联网技术对传统行业进行改造提升有巨大潜力。中国已有大量这方面的成功案例,包括老街区、老工业区、老商城等转型为创意和体验经济区,以及资源枯竭型城市的成功转型案例。同时,城市基础设施的绿色改造,会带来大量商业机会。根据大自然保护协会的研究,通过充分利用自然力(valuing the role of nature)对已有城镇基础设施进行改造,会降低城市的成本、提高城市的效率。

任务二,以绿色方式实现新增城镇人口的城镇化。未来新增加的约2亿人口的城镇化,需要采用新的绿色理念和模式。这些人口中,大量会转移到已有的大中城市,而一部分亦会在县域范围就地城镇化,形成新型特色小镇。理论上,在市场竞争和政府基本公共服务均等化的作用下,城乡之间真实效用会趋于均衡。未来城市和乡村之间,更多的只是一个物理形态的差别,而不是现代文明和经济发展水平的差别。由于都市圈的乡村会出现大量新的工作机会,并且乡村生活质量大幅提高,大量新型“城乡两栖人口”会出现。关于城镇化的定义和传统统计方法,也需要相应改变。

任务三,对乡村的重新认识和定位。城市和乡村是一个问题的两面。当经济发展内容和方式发生改变时,乡村的定义和城乡关系也会发生相应改变。在传统的发展概念下,城市被视为进步的象征,发展就是一个农业劳动力大规模转移到城市进行工业生产的过程,即工业化和城镇化,而农业和农村则在工业化视角下被重新改造,成为一个为城市工业提供劳动力、粮食和原材料的基地。农业的生产方式,也按照工业化的逻辑,改造成单一农业、化学农业,由此带来严重生态环境后果。这种工业化视角下的传统农村定义,不仅限制了乡村的经济发展空间,而且牺牲了很多宝贵的乡村文化和生态资源。实际上,乡村是一个多功能的新型地理空间,可以容纳大量新型经济活动。

5.2 绿色城镇化的两大战略抓手

中国绿色城镇化的两大战略抓手,一是聚焦于城市群和都市圈的绿色转型;二是聚焦于县域范围的城镇化。原因在于:第一,如前所述,目前20个城市群的经济和人口在全国的比重,分别超过90%和70%。可以说,城市群是中国绿色城镇化转型的主体空间。第二,城市群从空间上包括了现有城镇、新增城镇和乡村三大板块的内容。以城市群為重点,可以最大限度激活城市和乡村各自的优势,并形成有效的城乡分工。第三,县域经济是中国乡村振兴的主要内容。根据国家统计局相关数据,我国县域人口约占全国总人口60%。非城镇化人口绝大部分在县域范围。相当一部分县域人口向县城、特色小镇和村镇转移,可以实现就地城镇化和非农化。

致谢与声明:参与本文讨论的成员还包括Bob Moseley,郑思齐, Sander van der Leeuw, Jiang LIN, Yue (Nina) Chen, 李晓江、许伟、危平、杨继东、李栋、刘璐、李婷、裘熹、禹湘、张莹、丛晓男、赵勇、张敏、包堉含等,在此一并致谢。课题2019年中期报告的执行摘要,已收录在国合会秘书处编辑的“国合会2019年度政策报告”《新时代:迈向绿色繁荣新世界》。本文在课题组2020年最终报告基础上又有删减和修改。

参考文献

[1]国家统计局.中国统计年鉴2020[M].北京:中国统计出版社,2020.

[2]United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.World Population Prospects[EB/OL]. 2019. https://population.un.org/wpp/.

[3]LEWIS W.The theory of economic growth[M]. London:Allen and Unwin, 1955.

[4]FUJITA M, KRUGMAN P. When is the economy monocentric?: von Thunen and Chamberlin unified[J]. Regional ence and urban economics, 1995, 25(4):505-528.

[5]The Nature Conservancy .Valuing the role of nature in urbanization and regional development: TNC input to SPS 2-1 Green Urbanization Strategy and Pathways towards Regional Integrated Development[R]. Beijing, PRC, 2020.

[6]刘世锦,张永生等,国合会. 绿色发展新时代:中国绿色转型2050[R].2017.

[7]YANG J D, ZHANG Y R. Happiness and air pollution[J]. China economist, 2015(10):62-77.

[8]EASTERLIN R A, MORGAN R, SWITEK M,et al. From the cover: Chinas life satisfaction, 1990-2010[J]. Proceedings of the National Academy of ences of the United States of America, 2012, 109(25):9775.

[9]NG Y K. From preference to happiness: towards a more complete welfare economics[J]. Social choice and welfare, 2003, 20(2):307-350.

[10]JACKSON T. Prosperity without growth: foundations for the economy of tomorrow[M]. London:Taylor & Francis, 2016.

[11]SKIDELSKY R, SKIDELSKY E. How much is enough? money and the good life[M]. New York NY :Penguin Random House,House,2012.

[12]BETTENCOURT L M A. The origins of scaling in cities[J]. Science, 2013, 340(6139): 1438-1441.

[13]LOBO J,ALBERTI M,ALLEN-DUMAS M, et al. Urban science: integrated theory from the first cities to sustainable metropolises[J/OL]. SSRN electronic journal, 2020-01-13[2020-05-23].https://ssrn.com/abstract=3526940.

[14]FULLER B,ROMER P.Urbanization as opportunity[R].World Bank,2014.

[15]GLAESER E. Triumph of the city: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier[M]. Britain:Penguin Press, 2012.

[16]陸铭.城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在与未来[J].经济学(季刊),2017,16(4):1499-1532.

[17]宋帆,杨晓华,刘童, 等.城市生态承载力研究进展[J].环境生态学,2019(1):53-61.

[18]MEADOWS D H, MEADOWS D L,RANDERS J, et al. The limits to growth: a report for the club of Romes project on the predicament of mankind[M]. New York:Universe Books, 1972.

[19]DALY H E.Steady-State Economics: the economics of biophysical equilibrium and moral growth[M]. San Francisco:Freeman, 1977.

[20]ACEMOGLU D, AGHION P, BURSZTYN L, et al. The environment and directed technical change[J]. American economic review, 2012, 102(1): 131-66.

[21]张永生. 论生态文明不等于绿色工业文明[M]//美丽中国:新中国70年70人论生态文明.北京:中国环境出版集团,2019.

[22]SMITH A, STEWART D. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations[M]. Homewood: Irwin, 1963.

[23]YANG X. Development, structural changes and urbanization[J]. Journal of development economics, 1990, 34(1-2):199-222.

[24]YANG X, RICE R. An equilibrium model endogenizing the emergence of a dual structure between the urban and rural sectors[J]. Journal of urban economics, 2014, 35(3):346-368.

[25]BAUM-SNOW N, BRANDT L, HENDERSON J V,et al. Roads, railways and decentralization of Chinese cities [J]. Review of economics & Statistics, 2017,99(3):435-448.

[26]FUJITA M. Urban economic theory: land use and city size[J]. Economic journal, 1989, 100(402):1015.

[27]DURANTON G, PUGA D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[J]. Social ence electronic publishing, 2004(4):2063-2117.

[28]ZIP F, GEORGE K. Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology[M]. Hoboken NY: Addison-Wesley Press, 1949.

[29]FANG C L, YU D L. Urban agglomeration: an evolving concept of an emerging phenomenon[J]. Landscape & urban planning, 2017, 162: 126-136.

[30]SNEADER K, STERNFELS B. From surviving to thriving: reimagining the post-COVID-19 return[J]. New York: McKinsey & Company, 2020.

[31]Lawrence Berkeley National Laboratory. Tracking the Sun 10: the installed price of residential and non-residential Photovoltaic Systems in the United States[R].2017.

[32]聯合国经济和社会事务部.2020联合国电子政务调差报告[R].2020.

[33]German Advisory Council on Global Change .Towards our common digital future.[R]. Berlin,2019.

[34]YOUNG A A . Increasing returns and economic progress[J]. Economic journal, 1928, 38:527-542.

[35]ZHANG Y, ZHAO X. Testing the scale effect predicted by the Fujita-Krugman urbanization model[J]. Journal of economic behavior & organization, 2003, 55(2):207-222.

[36]卓贤, 张颖.中国城市人口新变局[M]//迁徙的人、变动的城: 大数据视角下的中国城镇化.北京:中国发展出版社,2019.

[37]陈昌盛,石光.大数据视角下的我国城镇人口比重[M]//迁徙的人、变动的城: 大数据视角下的中国城镇化.北京:中国发展出版社,2019.

[38]陈昌盛,魏冬.从人口互动大数据看中国城市的发展与潜力[M]//迁徙的人、变动的城: 大数据视角下的中国城镇化.北京:中国发展出版社,2019.

[39]兰宗敏.基于大数据的城市群识别与空间特征[M]//迁徙的人、变动的城:大数据视角下的中国城镇化.北京:中国发展出版社,2019.

(责任编辑:王爱萍)