寻找全球问题的中国方案:海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系的问题与对策

2020-12-23杨越陈玲薛澜

杨越 陈玲 薛澜

摘要 海洋塑料垃圾及微塑料污染严重影响着海洋生态系统健康以及海洋经济的可持续发展,被列为全球亟待解决的十大环境问题之一,因此有必要构建科学系统的海洋塑料垃圾与微塑料污染治理体系,进一步采取强有力措施,从根本上遏制和扭转我国海洋垃圾问题日益凸显的趋势。本文首先从蓝色经济的可持续发展、泛塑料产业的结构升级以及公众的健康意识提升三个层面阐释了我国开展海洋塑料垃圾与微塑料污染治理的现实意义;其次,从形成机理、迁移路径以及损害表现三个方面总结了其有别于陆源污染的特殊性,从而指出海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系设计的内在需求;接着,从机制、主体、对象和措施四个层面梳理国际国内的治理策略和行动方案,总结现有海洋塑料垃圾与微塑料污染治理体系存在的问题,并分别给出未来需要改进的方向;最后,提出若干加快构建我国海洋塑料垃圾与微塑料污染治理体系的对策建议,包括形成跨部门的陆海一体化综合防治体系、全生命周期的废物管理过程、多元参与的海洋生态环境治理模式以及全球协力的海洋污染共防共治体系等。

关键词 全球治理;海洋塑料垃圾;微塑料污染;陆海统筹;治理体系

中图分类号 F272文献标识码 A文章编号 1002-2104(2020)10-0045-08DOI:10.12062/cpre.20200623

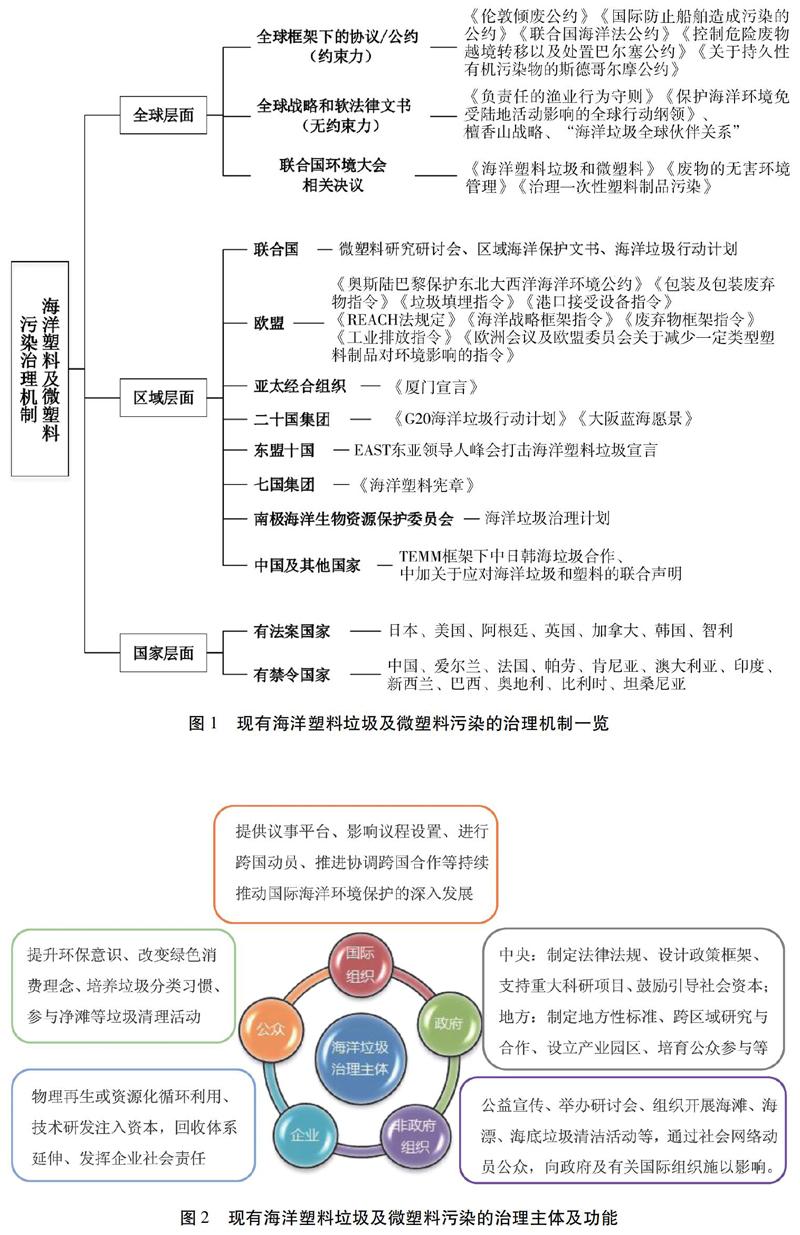

塑料因性质稳定、质轻可塑、成本低廉等优势被广泛应用,全球亿吨级年产量的背后是不足25分钟的平均使用时间、超百年的降解速度、仅9%的回收利用率[1]以及自然环境中近60亿t的塑料垃圾[2]。这些塑料垃圾因处置失控进入海洋,部分经过物理、化学和生物过程裂解成塑料碎片甚至微塑料,引发视觉污染、生物缠绕、渔业减产、航行安全、生物体积聚等问题,严重影响着海洋生态系统健康以及海洋经济的可持续发展[3-4]。国际学术界围绕海洋塑料垃圾与微塑料污染的源汇分析、通量估算、迁移机制、对生态系统及人类健康的风险评估等方面,进行了大量研究,也推动开展了一系列有关消减海洋垃圾与海洋微塑料污染的策略与行动。目前多个国际组织和国家开始深入研究、呼吁采取行动共同应对海洋塑料垃圾及微塑料污染问题,包括联合国《2030年可持续发展议程》、“G20海洋垃圾行動计划”、联合国环境大会内罗毕倡议发起的“清洁海洋行动”等,将海洋塑料污染和微塑料问题上升到了全球治理的层面。初步形成覆盖全球、区域、国家三层机制,聚焦陆源输入、滨海旅游业、船舶运输业和海上养殖捕捞业四大场景,包含国际组织、政府、企业、非政府组织及公众五类主体的治理体系,但仍呈现出机制约束力弱、场景协调性差、主体合力不足、措施无序化碎片化等总体特征。

1 我国建立海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系的现实意义

我国塑料垃圾失控入海的通量问题始终备受关注[5]。作为较早认识到海洋垃圾尤其是塑料垃圾及微塑料污染危害,并积极引导全球治理的国家之一,中国已经组织开展了大量科学研究、污染监测与防治[6-9]。自2007年开始组织全国性海洋垃圾监测工作,到2016年逐步增加了微塑料监测试点。来自中国海洋生态环境状况公报的监测结果显示[10],我国海洋垃圾从种类结构上看仍以塑料类垃圾为主 ,塑料类垃圾分别占海面漂浮垃圾、海滩垃圾、海底垃圾的88.7%、77.5%、和88.2%;从分布结构上看仍集中分布在旅游休闲娱乐区、农渔业区、港口航运区等人类生产生活较为丰富的海域及其邻近海域;监测区域表层水体微塑料平均密度为0.42个/m2,最高为1.09个/m2,以碎片、颗粒、纤维和线为主,成分为聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。我国海洋垃圾与海洋微塑料污染总体处于世界中低水平,与地中海中西部和日本濑户内海等海域处于同一数量级,但防治形势仍十分严峻,给我国海洋环境治理体系和相关产业发展提出了较高难度的挑战。

首先,微塑料的检出将严重制约渔产品质量和价格上的比较优势,影响水产养殖业的国际竞争力,严重制约我国蓝色经济的可持续发展。以受污染影响最为严重的渔业为例,我国水产养殖约占全球产量的三分之二,作为农业中发展最快的产业之一,在保障市场供应、增加农民收入、提高农产品出口竞争力、优化国民膳食结构及保障粮食安全方面做出了重要贡献。但每年因海洋污染造成的渔业经济损失额超过5亿美元[11],近岸21种鱼类中,微塑料含量为0.2~26.9个/g,贝类软组织中检出率为74.2%,平均每个贝类2.5个[6],近岸鱼体中微塑料的平均含量略高于北海、波罗的海和英吉利海峡的鱼类[12]。

其次,海洋塑料垃圾及微塑料污染治理的需求势必将倒逼整个泛塑料产业的结构升级。随着国内环保整治及供给侧改革不断升级,塑料循环利用行业也呈现出从“洋垃圾进口”转向“国内垃圾分类回收”、从“随地建厂”转向“园区集中”、从“低小散”转向“集团化、规模化”、从“材料加工”向“产品生产”延伸、从“劳动密集型”转向“智能制造”等转变趋势。塑料加工行业发展受市场倒逼、产业政策导向十分明显,加速了对整个行业进行适应性调整和产业升级的需求。

最后,公众环境健康意识的提升正逐步转变消费者的购买偏好。尽管目前公众的绿色消费观念尚未得到更广泛的普及,仍然倾向于便捷廉价的塑料制品,废弃行为也仍具有短期性和随意性,但人们越来越意识到环境污染可能带来的危害,包括废物排放和化学品滥用等问题。随着经济发展水平以及可支配收入的增加,公众对海洋生态环境和海洋经济产品的质量要求也在不断提高。无论是居住、旅游还是产品购买,消费偏好在不断地转变,人们愿意为更清洁的海滩、更清澈的海水、更健康的海产品付费。消费端的偏好改变也将促使更大范围的产业绿色升级和高质量发展。

海洋污染是海洋生态文明建设面临的重大问题之一。习近平总书记很早就指出:“发展海洋经济,绝不能以牺牲海洋生态环境为代价,不能走先污染后治理的路子,一定要坚持开发与保护并举的方针,全面促进海洋经济可持续发展。”为贯彻习近平生态文明思想,必须贯彻陆海统筹的理念,以海洋污染防治为抓手,推动海洋生态环境保护修复。“十三五”期间,我国海洋环境质量整体企稳向好,局部海域生态系统得到修复恢复,但总体仍处于污染排放和环境风险的高峰期。特别是以海洋垃圾为代表的传统污染和以海洋微塑料为代表的新型污染问题日益突出,亟须引起高度重视,采取强有力措施加以解决。

一方面,中国政府十分重视海洋垃圾治理方面的国际合作,积极推动并签署TEMM框架下中日韩海洋垃圾合作,EAST东亚领导人峰会打击海洋塑料垃圾宣言,ASEAN+3东南亚国家联盟海洋垃圾合作倡议,中加关于应对海洋垃圾和塑料的联合声明等,以期通过学术研究、能力建设、信息共享、公众参与等方面的交流合作,有效推动区域海洋环境保护。与此同时,中国在促进全球和区域公约和协定达成和修订过程中发挥着积极作用。2019年4月,中国高度参与《巴塞尔公约》附件修订过程,积极推动缔约方就塑料废弃物全球范围管理机制达成协议,并签署了《进一步采取行动应对塑料废物的决议》,使该协议第一次将塑料垃圾纳入一个具有法律约束力的框架。另一方面,国内“禁塑令”“水十条”“土十条”“河长制”“生活垃圾分类制度”“循环发展引领行动”以及“固废管理制度”等政策在削减陆源固体废弃物污染、控制塑料垃圾入海方面发挥了重要作用[13]。尽管相关海洋环境保护的法律法规、条例、水污染防治行动计划等都要求加强塑料陆源入海污染防控,严控塑料垃圾倾倒入海,但国家层面针对海洋垃圾尤其是塑料垃圾及微塑料污染的政策安排和制度体系尚未形成。

为更好地应对海洋塑料垃圾及微塑料污染,降低海洋生态系统破坏造成的经济和生态损失,引导泛塑料产业的可持续发展,逐步形成海洋塑料垃圾及微塑料污染的长效治理机制,笔者认为有必要充分把握海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系设计的内在要求,靶向现有海洋塑料垃圾与微塑料污染治理体系中的不足,积极制定并开展控而有效的治理策略和行动方案,以践行海洋生态文明思想和海洋命运共同体理念,体现大国责任与担当。

2 海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系设计的内在要求

海洋塑料垃圾及微塑料污染具有特殊性,带来有别于陆源污染的治理困境,亦决定了治理体系设计的内在需求。有必要在治理体系的设计上创新思路,才能有效开展污染治理。

(1)污染形成机理复杂,管控情景多元,需寻求治理措施的创新协同。塑料污染的形成主要源于塑料废弃物的丢弃行为随意和处置流程失控,伴随着“原材料生产-制品加工-消费和使用-回收处置-循环利用”的产业过程,塑料完成了其从“塑料制品-塑料废弃物-回收塑料-塑料垃圾-塑料污染”的角色转变。而微塑料污染(不包含塑料纤维)的形成机理更为复杂[14-16]。不仅包括来自大块塑料经过物理、化学和生物过程裂解的塑料颗粒,还包括来自合成纺织品洗涤(35%)、个人护理品使用(2%)、塑料粒子生产(0.3%)、轮胎磨损(28%)、城市灰尘(24%)、道路标记(3.7%)等场景产生的塑料微粒[17-18]。从上述塑料垃圾及微塑料污染的形成机理可看出遏制污染产生的源头以及把控入海渠道所需要治理的情景十分复杂,因此必须寻求治理措施上的创新和场景间的协同。

(2)入海迁移广泛,责任分担不清,需寻求治理主体的多元合作。塑料垃圾及微塑料污染的入海渠道亦十分丰富,既可以通过地表径流和近岸海滩等陆源渠道入海,亦可以通过航运船舶、海上作业平台、商业捕捞及水产养殖等海源渠道入海[19-21]。塑料垃圾及微塑料一旦入海,可形成漂浮、悬浮以及沉降的立体化污染,浸泡、裂解、附着、沉降等物理生物过程又使这种立体化分布具有动态随机性,增加了清理难度和技术成本。且海洋的连通性加之低温、季风、潮汐及洋流等因素造成塑料垃圾及微塑料迁移路径复杂,无疑增加了污染治理主体间的责任分担问题[22-23]。因此,相较于其他陆源污染,入海渠道丰富、迁移路径广泛,加之污染外部性与海洋连通性叠加,塑料垃圾及微塑料污染的治理更需要寻求治理主体间的协作。

(3)损害代际性显著,治污动力不足,需寻求治理机制的长效激励。海洋中的塑料垃圾会造成生物缠绕、渔业减产等危害,微塑料更因其极易被海洋生物摄取并随食物链富集传递,对生物体的存活率、生长发育、行为活动、生殖状况、基因表达等方面造成影响[24-25]。目前不仅仅是海鸟、深海鱼等海洋生物体内监测到微塑料,全球多个国家的自来水、瓶装水、食用盐同样被塑料纤维污染。大量论证微塑料源汇、丰度、毒理及生态效应的科学研究正唤醒人类对微塑料危害的认识,激起治理海洋塑料垃圾及微塑料污染的需求。但由于微塑料在生物体内的富集需要一个过程,随食物链传递到人类体内的过程和机理漫长而复杂,代际性的影响特征较为明显,这导致人类为此而付出行动的内生动力严重不足,制约了污染治理参与主体的主观能动性以及治理行动的长期有效性。因此,海洋塑料垃圾及微塑料污染治理机制的设计必须考虑如何激励更多的主体参与进来,并且形成更为长效的治理机制。

3 海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系的现状与问题

本文从机制、主体、对象、措施四个方面梳理已有的治理策略和行动方案,总结和剖析现有治理体系的特征与不足,为我国海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系的建立健全提供经验借鉴。

(1)治理机制方面。如图1所示,就如何应对和消减海洋塑料垃圾问题,基本形成全球引领、区域协调、国家落实的多维治理格局。

全球层面参与海洋垃圾污染治理的有关机制,多以附件或相关条款形式,分散在具有约束力的全球公约、议定书,没有约束力的全球战略、软法律文书、宣言、行动计划,以及联合国环境大会相关决议之中,主要涉及海洋倾倒、陆源污染、船舶污染以及海洋污染事故等四类内容,为海洋垃圾污染问题提供了较为广泛的法律框架和行为准则。目前,全球层面尚未形成针对海洋垃圾污染,尤其是对塑料垃圾及微塑料问题单独进行规制,并就履行义务对缔约国具有强制约束力的治理机制,且短时间内形成这样一个治理机制较为困难。未来全球层面的治理关注点应落在如何统筹和平衡各国参与上,需要设立相应机制,对现有海洋污染防治公约的参与和实施情况进行督促和监督。

区域层面有效推动海洋垃圾污染治理的机制主要通过多边/双边合作的区域海洋公约及行动计划实现,目前约有143个国家或地区参与到联合国环境署发起的18个不同的区域海合作机制之中,通过编制区域性管理行动计划和组织参与国际净滩活动等形式开展,中国加入了东亚海和西北太平洋两个行动计划。二十国集团(G20)签署行动计划和愿景,提出提高资源利用效率、可持续废物管理、全生命周期管控等一系列政策建议;七国集团(G7)签署“海洋塑料宪章”对塑料循环使用、微塑料添加、塑料包装使用等提出具体的减量目标和时间表;此外,联合国教科文组织政府间海洋学委员会西太平洋分委会(IOC/WESTPAC)、北太平洋海洋科学组织(PICES)、亚太经合组织(APEC)也对海洋垃圾议题多有讨论。未来,区域层面的治理重点应放在协调各管理部门以及各个主体(包括国家、企业、私人、NGO等)之间的关系,重在使公约和行动计划达到比較满意的实施效果。

国家层面的治理一般以法案或禁令的形式建立在对全球和区域规制的具体实施上。美国、日本、阿根廷、英国、加拿大、韩国、智利等国家针对海洋废弃物、海洋漂浮物、海洋微塑料等问题进行专项立法;包括欧盟、中国、英国、法国、澳大利亚、智利、韩国、印度、卢旺达、肯尼亚、坦桑尼亚等国家颁布“禁塑令”或“限塑令”控制塑料废物的产生。值得注意的是,国家层面除积极参与、促成国际公约的达成和合作外,还需要国内专项法律法规和行动计划的设立与保障,制定并落实具体防治措施,加强协调各部门、各地区职能分工,就海洋塑料垃圾及微塑料污染形成长效防治机制。

(2)治理主体。如图2所示,有关海洋塑料垃圾及微塑料污染的治理主体基本形成国际组织引领、政府主导、非政府组织等社会团体积极参与的格局。

以国际海事组织、联合国环境规划署、联合国粮农组织为代表的国际组织通过提供议事平台、影响议程设置、进行跨国动员、推进协调跨国合作等方式持续推动国际海洋环境保护的深入发展,引领和促进国家间合作,保护国际社会的“共同价值和关注”,在国际环境治理中具有其他组织无可比拟的优势。国际组织在海洋塑料垃圾及微塑料污染治理问题中始终处于引领地位,未来需进一步思考的是,如何促进并协调各国政府发挥治理的主体功能,将政府、联合国部门、国际组织、科学团体、市民社会和私人机构联合起来,促进他们之间协调合作。

中央政府通过制定法律法规、设计政策框架、支持重大科研项目、鼓励引导社会资本等途径,成为海洋塑料垃圾及微塑料治理重要的责任主体之一。地方政府在海洋生态环境保护和治理方面的地位和潜力尤为值得关注,制定地方性标准、跨区域研究与合作、设立产业园区、培育公众参与等,其参与治理的能动性直接决定政策的具体落实。下一阶段,中央政府则应思考如何最大限度地发挥治理责任,协调各职能部门形成联防联治机制,充分激励地方政府参与治理的积极性,鼓励引导社会资本注入。

非政府组织等各类社会团体逐渐成长为海洋塑料垃圾及微塑料污染治理的重要力量,通过具有显示度的海洋垃圾公益宣传、举办研讨会、组织开展海滩、海漂、海底垃圾清洁活动等形式参与治理,通过其社会网络动员公众,向政府及有关国际组织施以影响。聚焦目前海洋垃圾污染的公益宣传和如火如荼的净滩活动,仍然多表现出运动式、专题性、临时性的特征,反映了非政府组织能力建设方面的良莠不齐。部分被激发环保热情的公众由于缺乏规范的社会组织引导,行动参与缺乏有效性和长效性。为此,中央政府和地方政府也应思考如何建立更加规范有序的社会组织培育体系,非政府组织应该思考如何加强自身能力建设,丰富群体知识结构,提升专业技能训练,拓展沟通宣传渠道,充分发挥其活跃、敏捷、实干的组织优势,利用其优良的社群基础和社会网络组织引导更多的公众重视并参与到治理行动中去。

此外,企业作为重要的环境治理主体,责任和能力尚未被充分调动和激发;公众参与海洋塑料垃圾及微塑料污染治理的意识较弱、行动分散、随机性较强,消费观念的普及、丢弃习惯的改变以及垃圾分类处置的行为养成都需要一定的引导和激励。总之,海洋塑料垃圾及微塑料治理是一项系统工程,需要充分调动各治理主体的能动性,形成国际组织、政府、企业、社会团体和公众参与的合力,从而提升整体决策能力以及资源配置效率。

(3)治理对象。如图3所示,海洋塑料垃圾及微塑料污染的治理对象基本覆盖地表径流、滨海旅游业、船舶运输业和养殖捕捞业的全场景。具有国际约束力的治理机制至少三项有效规范了船舶运输业的污染行为,几乎所有全球战略和软法、区域性协议以及各国政府的治理策略均对陆源垃圾入海行为进行了限制,滨海岸滩的治理行动也受到非政府组织的青睐。因此,笔者将关注点放在现有文献较少探讨的海上养殖及捕捞情景的治理策略及行动。

目前治理策略仍集中在以宣传教育、鼓励引导等方式改善传统渔业作业生活垃圾和废弃渔网渔具的丟弃行为,部分国家和地区尝试垃圾打捞积分制和废旧渔具的有偿回收制度,但根据笔者于2019年在中国闽南地区对养殖捕捞渔民、渔具生产回收企业的访谈了解到,经过海水长期浸泡的渔具综合性能过低,循环再利用的成本过高,原本就微小的回收利润空间进一步被挤压,严重限制了企业参与回收和渔民主动打捞的积极性,单纯依靠监管、补贴和精神鼓励的治理策略很难形成长效机制。下一步应就我国废弃渔具入海问题(又称“幽灵渔具”问题)的形成、危害及治理等问题展开深入探讨,形成针对渔业养殖和捕捞情景,有约束力的法律框架以及有效的治理策略和行动,系统考量激励机制的设计,引导渔民培养并逐渐形成规范的养殖捕捞作业习惯,并探索建立完善的渔具生产/回收产业链条等。

(4)治理措施。如图4所示,海洋塑料垃圾及微塑料污染的治理措施基本遵循源头减量和过程管理,辅以入海防控和海上打捞的思路,通过生产消费减量化、处置过程管理和循环再利用实现对塑料的全生命周期管控。现有治理措施对应到塑料生命周期的各个环节,多集中在塑料制品加工、消费和处置阶段,缺少向塑料原材料生产环节以及塑料废弃物的循环再利用环节的延伸,更未将入海塑料纳入现有回收再循环产业链。受原材料生产技术和成本权衡、重复使用和分类丢弃习惯、偏远地区垃圾转运和处置能力、塑料制品管理和回收经济模式等因素制约,贯穿塑料全生命周期的产业闭环和利益链条尚未形成,导致现有治理措施无序化碎片化特征严重,无法实现真正的“全生命周期管控”。此外,由于打捞塑料性能和价格的双降,回收循环利用渠道受阻,有偿性垃圾打捞、渔具回收积分制等尝试因利润空间较小,缺少企业层面的主动参与导致治理效果不佳。

因此,应该思考如何建立有效的利益引导机制,实现塑料的全生命周期管控,加强入海源头防控。其中,原材料替代、产品重复使用、垃圾分类、农村垃圾处置以及废塑料再生化和资源化利用等环节的治理措施将大有可为。从原材料使用及产品设计等方面入手,增加塑料制品循环使用次数,减少一次性塑料制品使用,减少塑料微珠的添加;以推行垃圾分类为抓手,尤其关注农村地区垃圾转运和处理能力,提升我国塑料垃圾回收利用率;同时探索有偿性垃圾打捞和渔具回收体系,形成海洋塑料垃圾防治闭环。

4 我国构建海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系的对策建议

海洋塑料垃圾及微塑料污染治理体系的建立需要充分考虑其特殊性决定的内在需求,弥补现有治理机制、主体、对象、措施等方面的不足,最终形成控而有效的污染治理体系。为此,本文尝试提出如下对策建议。

第一,设立跨区域跨部门的协调机制,探索“陆海一体化的综合防治体系”。设立跨部门的协调委员会或专家委员会,重点放在行动的落实和各部门协调上,在先前基于部门的管理基础上,提供一个跨部门的机制来促进整个计划和单个部门政策的协调,从而提升决策效率以及资源配置效率。打破单纯以行政区域检测结果作为考核指标的弊端,逐步形成以流域、海域或城市生态群为中心的海洋垃圾与海洋微塑料综合防治体系。

第二,从源到汇实现废物的资源化再生,探索“全生命周期的废物管理过程”。将城乡废物管理过程延伸至岸滩及近海,组织海上清洁队,并将其纳入城市环卫系统;原有“废物的管段预防”向塑料原材料生产环节以及塑料废弃物的循环再利用环节延伸,从原材料生产阶段的生物替代、制造阶段的绿色设计、可持续的消费方式、采用集中回收的方式进行废物管理、恢复循环再利用等方面着手,提升塑料产品的可重复利用率,减少塑料废弃物的产生,同时改善废弃物处置管理过程,增加废物循环再利用,解决塑料垃圾入海前的积聚问题。

第三,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系,探索“多元参与的海洋生态环境治理模式”。建立市场化、多元化生态补偿机制,要发挥政府引导作用,强调企业社会责任,加强公众绿色消费理念,鼓励社会组织参与。在落实“企业生产责任延伸制”的同时,打通可再生及循环利用塑料产业链,拓宽海洋垃圾与海洋微塑料污染治理的资金来源,提高塑料垃圾的回收和资源化利用率,探索企业参与海洋环境治理获得税收减免、绿色行为认证、纳入企业绿色信用评级、减排量核证及可抵消制度的可行性。

第四,推进海洋生态文明建设,推动海洋命运共同体理念,探索“全球协力的海洋污染共防共治体系”。在推进“一带一路”建设中,将协同推进海洋垃圾与海洋微塑料污染防治作为重要议题,设计和推动若干重要合作项目落地。将海洋污染防治作为推动全球海洋治理和联合国可持续发展目标实现的重要内容,积极参与和引领相关合约的践行,主动设计新的国际合作研究和实践项目,以良好的实际行动体现中国在全球生态环境保护中的表率作用。

参考文献

[1]WILCOX C, SEBILLE E V, HARDESTY B D. Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015,112(38): 11899-11904.

[2]JAMBECK J R , GEYER R , WILCOX C , et al. Plastic waste inputs from land into the ocean[J]. Science, 2015,347(6223): 768-771.

[3]GEYER R, JAMBECK J R, LAW K L. Production, use, and fate of all plastics ever made[J]. Science advances, 2017, 3(7): 5.

[4]CARPENTER E J, SMITH K L. Plastics on sargasso sea-surface[J]. Science, 1972, 175(4027): 1240.

[5]SCHMIDT C, KRAUTH T, WAGNER S. Export of plastic debris by rivers into the sea[J]. Environmental science & technology, 2017, 51(21): 12246-12253.

[6]王菊英,林新珍.應对塑料及微塑料污染的海洋治理体系浅析[J].太平洋学报, 2018(4):79-87.

[7]吴舜泽,郭红燕,李晓.完善环境治理体系助力污染防治攻坚战[J].环境与可持续发展, 2019, 44(1): 8-12.

[8]孙承君,蒋凤华,李景喜,等.海洋中微塑料的来源、分布及生态环境影响研究进展[J].海洋科学进展, 2016,34(4):449-461.

[9]徐向荣, 孙承君, 季荣, 等.加强海洋微塑料的生态和健康危害研究提升风险管控能力[J].中国科学院院刊, 2018,33(10):1003-1011.

[10]生态环境部. 2018年中国海洋生态环境状况公报[R]. 2019.

[11]中国环境与发展国际合作委员会. 全球海洋治理与生态文明专题政策研究[R]. 2019.

[12]LUSHER A L, MCHUGH M, THOMPSON R C. Occurrence of microplastics in the gastrointestinal tract of pelagic and demersal fish from the English Channel[J]. Marine pollution bulletin, 2013, 67(1-2): 94-99.

[13]许阳. 中国海洋环境治理政策的概览、变迁及演进趋势——基于1982—2015年161项政策文本的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018,28(1): 165-176.

[14]BLIGHT L K, BURGER A E. Occurrence of plastic particles in seabirds from the eastern North Pacific[J]. Marine pollution bulletin, 1997,34(5): 323-325.

[15]MOORE C J, MOORE S L , LEECASTER M K ,et al. A comparison of plastic and plankton in the North Pacific central gyre[J]. Marine pollution bulletin, 2001, 42(12):1297-1300.

[16]THOMPSON R C. Lost at sea: where is all the plastic?[J] Science, 2004,304(5672): 838-838.

[17]ARTHUR C, BAKER J, BAMFORD H. Proceedings of the International Research Workshop on the Occurrence, Effects and Fate of microplastica Marine Debris[R]. 2009.

[18]LAW K L, THOMPSON R C. Microplastica in the seas[J]. Science, 2014, 345(6193): 144-145.

[19]COLE M , LINDEQUE P , HALSBAND C , et al. Microplastics as contaminants in the marine environment: a review[J]. Marine pollution bulletin, 2011, 62(12): 2588-2597.

[20]BROWNE M A, CRUMP P, NIVEN S J, et al. Accumulation of microplastica on shorelines woldwide: sources and sinks[J]. Environmental science & technology, 2011, 45(21): 9175-9179.

[21]LEBRETON C M,JOOST V D Z, DAMSTEEG J W,et al. River plastic emissions to the worlds oceans[J]. Nature communications, 2017, 8: 10.

[22]BAI M Y, ZHAO S Y, PENG G Y, et al. Occurrence, characteristics of microplastic during urban sewage treatment process[J]. China environmental science, 2018, 38(5):1734-1743.

[23]MISHRA S, CHARAN R C, DAS A P. Marine microfiber pollution: a review on present status and future challenges[J]. Marine pollution bulletin, 2019, 140: 188-197.

[24]BAI M Y, LI D J.Estimation and prediction of plastic waste annual input into the sea from China[J]. Acta oceanologica sinica, 2018, 37(11): 26-39

[25]CHRISTOPH D R,MARTIN G J L,NICOLAI F F, et al. Plastic ingestion by pelagic and demersal fish from the North Sea and Baltic Sea[J]. Marine pollution bulletin, 2016, 102(1): 134-141.

(責任编辑:王爱萍)