京津冀生态协同发展评测与福利效应

2020-12-23赵琳琳张贵祥

赵琳琳 张贵祥

摘要 区域生态协同发展是新常态时期生态文明建设目标下区域协同发展的新形式,京津冀作为中国区域整体协同发展改革引领区,其生态协同发展研究具有典型意义。作者基于复杂系统理论和协同学,以新常态下生态文明思想和绿色发展理念为指导,构建区域生态协同度测量模型,科学评估2006—2018年京津冀生态协同水平的动态演化,并运用计量模型分析生态协同度对区域发展的福利效应及其区域异质性特征。研究表明:①京津冀区域生态协同度普遍逐年上升,发展态势良好。津冀和京冀系统生态协同速度加快,但京津系统生态协同发展后劲不足,增长缓慢。②北京生态协同发展水平最高,已进入中度协同发展阶段;天津、河北仍处于低度协同水平,协同发展不稳定。地区内部各子系统发展不均衡,制约着协作效应的发挥和地区的整体发展。③生态协同度的提高对京津冀的社会福利和经济福利均具有显著的正向推动作用,福利效应显著存在。④生态协同度的福利效应具有显著的区域异质性特征,天津、河北的福利效应显著大于北京,表明京津冀生态协同度的提高有助于缩小天津、河北与北京的发展差距。为进一步提高区域生态协同水平,未来应创新区域发展的协同模式,实施生态协同发展模式,打造京津冀绿色发展的新动能;营造有利于区域生态协同发展嵌套的适配创新生态系统的软环境,全力构建以北京、雄安为两极的区域创新生态系统;合理分工、差异定位、积极融入;建立生态环境保护为目标的区域利益均衡机制,以支撑区域绿色高质量发展。

关键词 京津冀;生态协同;福利效应;区域异质性

中图分类号 X821; F061.5 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2020)10-0036-09

DOI:10.12062/cpre.20200426

京津冀协同发展是为满足人口、经济、资源、环境相协调的需要而提出的国家重要区域协调发展战略。由于生态环境的整体性、经济发展的延续性等因素影响,京津冀地区自成一个“命运共同体”,人口众多,重化工业比重较大,雾霾频发,且水资源短缺,生态承载超限,资源环境约束收紧,京津冀协同发展战略应运而生。战略强调交通、环境和产业在内的三大重点领域要率先突破,规划实施了一系列有针对性的举措,为京津冀协同发展解决实际问题发挥了重要作用,但区域人口、资源、环境以及发展之间的矛盾仍较突出,内部发展差距依然明显,一体化水平有待提升[1]。

鉴于中国社会经济发展全面步入新常态的新阶段,开展生态文明改革,建设美丽中国,是该阶段以绿色促发展,由高速增长阶段转向高质量发展阶段、建设现代化国家这一百年战略目标的重要一环。因此,新常态下京津冀协同发展更应该向纵深发展,从复杂系统的整体性出发,寻求以生态文明建设这一重要的治国理念为指导的绿色发展为内核的更高阶段的协同发展,即生态协同发展。京津冀生态协同发展是京津冀地区协同发展的科学路径,本文从复杂系统论和协同学理论入手,科学地评测京津冀区域生态协同发展水平,探析区域生态协同发展的福利效应,以期构建京津冀协同发展理论和实践框架,因而具有重要的理论价值与现实意义。

1 研究综述

京津冀协同发展历来是研究的热点领域。生态环境是该战略拟率先突破的重点领域,目前研究主要集中在以下三个难点与重点领域。首先,生态环境的协同治理作为京津冀协同发展的优先战略历来是研究的热点,全国生态修复环境改善示范区、“美丽中国”示范引领区等建设目标使得京津冀生态环境保护工作更加紧迫和繁重[2]。但是目前仍处于中央政府直接干预的被动型的协同治理。体制转型、机制优化和环境规制转变成为区域环境协同治理的主要方式和研究的重点[3]。其次,京津冀三地在环境保护、生态修复上的博弈是实现协同发展的关键。区域协同发展目标下的生态环境保护是对生态环境的共享共建,解除社会经济发展的资源与环境束缚,提高区域整体的社会福利。Li等[4]通过构建区域协同减排博弈模型发现京津冀区域协同减排成本更低,区域协同碳减排应成为低碳发展的重要战略选择。但是北京与天津的定位博弈、北京与河北的生态补偿博弈等方面还存在很多零和博弈,甚至负和博弈,协同发展进展缓慢,损害的是区域整体的福利[5-7]。目前研究多从府际关系、政府与企业的关系、生态补偿等角度对京津冀地区生态环境保护的博弈协同展开深入研究。第三,生态环境与社会经济协调发展是京津冀协同发展可持续化的保障。因此,能否逐步化解社会经济健康快速发展与资源环境负荷过重的矛盾,实现京津冀地区生态协同发展,是亟待破解的重大课题[8]。社会经济发展与生态环境互动耦合效应的研究也因此成为研究的热点,现有研究多数为一元对一元的交互耦合机制和规律的研究,多选取社会经济系统中的某个要素如经济增长、城镇化、土地利用、产业发展等,与环境治理、生态系统之间的协同关系展开分析[9]。如Zhong等[10]基于IGT模型分析京津冀地区能源消耗与经济增长之间的脱钩关系。 崔学刚等[11]运用象限图法划分环境规制强度和城镇化的协调类型,据此分析评价京津冀城市群环境规制与城市发展之间的协同性状及时空演变特征。闫昊生、孙久文[12]在新经济地理框架下分析产业集聚与环境污染、运输成本的相关关系,发现交通一体化建设和生态环境的建设可降低京津冀大城市功能的过度聚集。

这些研究存在两个问题。一是把协同作为发展目标来解决环境治理、环境与经济的协调等单一领域的问题,而忽略了协同发展的系统性和动态性,忽略了协同发展是区域发展要素交互作用、自我演化的螺旋式上升过程。另外是把生态环境作为社会经济发展的外部约束,研究生态环境与经济增长、技术创新等经济增长要素之间的二维互动和发展规律,生态环境指标多简化为污染排放等单一指标,或者采用能源消费等间接指标表征,既不能真实反映生态环境的复杂性和重要性,也忽略了生态环境与社会发展、经济增长等多因素之间的交互耦合的多维协同效应研究。目前有研究开始注重生态环境在区域协同发展过程中的重要地位,系统分析各要素共同作用促进京津冀生态协同发展。如王双[13]提出京津冀生態协同,共建生态文明是京津冀地区未来提升发展层次、提高区域协同地位和水平的一个重要突破口。苗泽华和陈永辉[14]认为京津冀协同发展,包括经济、社会和生态三位一体的协同发展。这类研究多从定性角度探讨京津冀生态协同发展的实现逻辑与模式机制。在此背景下,文章将区域发展视为具有协同效应的复杂系统,架构以生态文明建设为目标的生态协同发展模型,从定量角度构建复杂系统的耦合协同模型,科学评测京津冀地区的生态协同发展程度,发现京津冀协同发展的福利效应,为京津冀地区更好的协同发展提供理论基础和实践指导。

2 研究方法

2.1京津冀生态协同发展理论模型

基于复杂系统和协同论理论,复杂系统由许多子系统组成,如果子系统相互合作产生协同效应,那么复杂系统将处于自组织状态,即复杂系统可以由变化无序的非平衡态转化为具有一定功能和自组织结构机理的动态平衡态[15]。区域生态协同是以新常态新发展的必然要求——生态文明为建设目标的区域复杂系统协同发展的新形式,是以绿色发展为特征、循环经济为手段、生态良好为标志,集竞生、共生、再生、自生机制为一体的有序演化和共生协调[16-17]。它既包含京津冀各地域单元子系统相互作用、有序演化的共生协调,也包括社会、经济、环境和生态等各子系统的动态演化、有序协调。具体内容既强调减排降耗、保护环境,也注重生态环境的动态平衡;既强调节能减排,社会经济与生态环境共生共进,也注重区域“生命共同体”的构建,最终致力于追求人类社会与自然的可持续发展。

文章遵循科学性、完整性、目标性、导向性、动态性和可操作性等原则,根据十九大报告中提出的“新时代”的新要求、新使命,以“生产发展、生活富裕、节能减排、生态良好、管治有效”为目标,构建生态协同发展系统。将复杂系统在空间维度上划分为北京、天津、河北三个区域单元子系统,结构机制维度上划分为社会发展、经济增长、环境质量、生态健康和管治规制五个子系统,各子系统相互依存,相互作用,子系统间越互动有序,则区域生态协同水平越高,区域发展越高效。基于京津冀生态协同发展的理论模型,确定序参量及其分量,构建区域生态协同发展指标体系,见表1所示。

2.2 协同模型构建

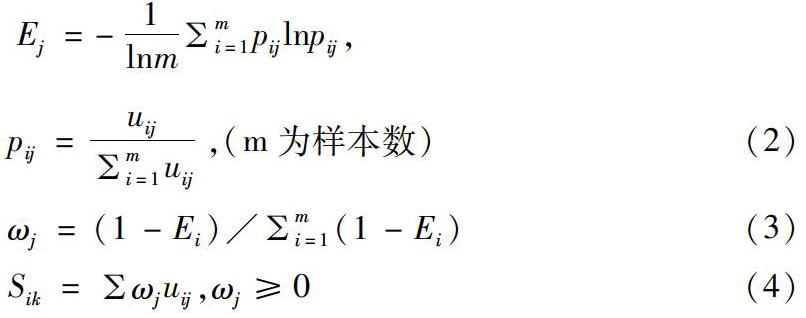

本文选取基于序参数的复杂系统协同度测量模型,构建多个子系统交互作用构成的生态协同发展系统R={R1,R2,R3,……,Rn},Rk表示R的第k个子系统,各个子系统相互作用、相互协作,并产生多个序参量,反过来,这些序参数又成为推动复杂系统自组织和有序演化的无形之手[15]。序参量分为正向、负向序参量两个类型。正向序参量取值越大,系统发展程度越高,对系统有序演化的贡献越大;负向序参量与之相反。指标效能值为:

其中,aij和βij分别为序参量分量eij的上限和下限。uij∈[0,1],其值越大,表示该序参量分量对子系统Ri有序的贡献越大,反之则越小。

熵权法是基于差异驱动的客观赋权方法,反映了具体评价数据中所蕴含的客观信息,使得指标权重的确定更客观合理。文章采用熵权法,先后计算指标j的熵值Ej和权重ωj,然后通过线性加权求和法计算各子系统的效能值Sik。

子系统的效能值,其值越大,表示子系统发展程度越高,对系统有序演化贡献越高。

依据耦合理论,复杂系统协同度的测量是从子系统之间相互作用、相互协调的匹配视角予以确立的,将耦合度公式应用于京津冀生态协同发展研究中,则复杂系统各子系统的耦合匹配程度为:

其中μ是子系统效能值的数学期望,σ为标准差。CI表征子系统效能的匹配程度。当CI<0时,该复杂系统为强变异,各子系统效能值的离散程度大,匹配协调程度低,协同程度低;当CI>0时,为较弱变异,各子系统的离散程度随CI的增加而减小,协同程度增大。

复杂系统的生态协同效应采用协同度进行测量,即

SY为复杂系统的协同度,当SY>0时,SY越接近1,复杂系统生态协同发展的联系越紧密,互动越频繁,发展越有序,协调度越高,协调成本越低,也就越接近理论上的耦合,整体协同效应越佳。当SY≤0时,该复杂系统子系统之间耦合無序、对抗竞争,区域发展严重失调,协调成本高,协同效应低下[18-20],如表2所示。

3 京津冀生态协同发展程度评价

3.1 区域单元系统的生态协同度分析

运用复杂系统协同度测量模型,对2006—2018年京津冀三地生态协同发展系统的协同度进行测算。计算结果如图1 所示。

从协同水平来看,北京、天津、河北三地生态协同度介于0.128~0.707之间,均为正值,表明三地均处于协同状态,但生态协同发展水平较低,三地均未进入高度协同状态。生态协同发展水平最高的是北京,其生态协同水平从2006年的0.463上升至2018年的0.707,处于中度协同水平,明显优于天津、河北;其次为河北,从0.069升至0.278,属低协同发展水平;最低的是天津,从0.128升至0.238,属低协同发展水平。三地生态协同发展水平还有很大的提升空间。

从动态演化来看,2006—2018年13年间,北京、天津、河北三个区域单元系统的生态协同发展均呈现趋好态势,生态协同度呈现整体上升的良好发展势头。这表明随着生态文明建设和京津冀协同发展的不断深入,各地区的社会发展、经济增长、环境质量、生态健康和管治规制五个子系统间不断良性互动、有序演化,生态协同发展水平不断提高。

北京生态协同发展经历了先下滑后上升的发展历程。2006—2011年,北京生态协同发展水平持续下滑,与这个时期北京经济发展与环境保护、社会福利等矛盾不断凸显有较大关系;2012—2018年,除了2015年略有下滑外,北京市生态协同度整体上不断提高。表明京津冀协同发展的战略措施不断落实,产业疏散升级、生态环境保护取得阶段性成果,进一步提升了北京的生态协同发展能力。天津生态协同发展水平整体上也呈现上升趋势,但上升趋势较为缓慢,2010年出现下滑后2016年再次下滑,此后生态协同发展上升缓慢,反映天津生态协同发展过程具有一定的波动性特征。河北生态协同发展在2006—2010年期间持续上升,生态协同发展水平不断提高;2011—2013年波动式下降,生态协同度一度跌至谷底,为0.099;2014—2018年持续上升。天津、河北两地生态协同发展水平低,且均表现出明显的不稳定特征,表现出地区内部社会发展、经济增长、环境质量、生态健康和管治规制五个子系统之间尚未形成良性互动,协调运行。进一步分析协同水平较低的原因可能是子系统间发展不均衡,制约了系统协同效应的发挥和地区的整体发展。如天津市经济增长子系统的效能值为0.121 4,而生态健康和管治规制子系统效能值分别为0.036 6、0.052 5;河北省经济增长和环境质量子系统的效能值偏低,分别为0.061 2、0.055 6。子系统间均衡发展可以有效推进系统有序演化的进度,增强区域单元系统的生态协同发展能力。这与Zhong等[10]对京津冀经济增长与能源消费的协同发展研究结论一致。

3.2 区域复杂系统的生态协同度分析

文章进一步对2006—2018年京津、京冀、津冀和京津冀四个生态协同发展系统的协同度进行测算,结果如图2 所示。从协同水平来看,京津、京冀、津冀和京津冀四个复杂系统的生态协同度介于0.159~0.490之间,处于低协同状态,生态协同发展水平尚有很大的提升潜力。

第一,京津、京冀、津冀三个复杂系统的生态协同度存在较大差距。2006年生态协同发展水平最高的是京津系统,生态协同度为0.369,为低协同水平;京冀最低,生态协同度为0.159;津冀系统生态协同度为0.197。2018年三个系统生态协同发展水平发生显著转变,最高的是津冀系统,生态协同度为0.490;京津系统居中,生态协同度为0.479;京冀系统最低,为0.475,三个系统均处于低协同阶段。北京、天津、河北三个地区的交互协作水平较低。

从发展趋势来看,京津、京冀和津冀三个系统在2006—2018年13年间呈现一致的持续上升态势,生态协同程度不断提高。京津系统的生态协同发展水平在2006—2016年远高于京冀和津冀系统,但上升极为缓慢,2010、2013、2015和2017年出现明显下滑,生態协同发展基本停滞。2018年生态协同水平低于津冀系统,发展后劲不足,这与京冀、津冀的显著上升呈鲜明对比。这一结论与现实一致。根据张可云等[5]、孙久文等[21]的研究,其原因可能在于北京、天津“双中心”格局的区域协调成本较高,产业衔接存在障碍,导致生态协同发展水平不高。津冀和京冀系统生态协同发展水平在2006—2018年13年间持续稳定增长(仅在2011年出现下滑),2015年以后生态协同速度加快,这与京津冀协同发展战略的实施密不可分。

第二,京津冀复杂系统的生态协同度在0.197~0.434之间,表明京津冀区域处于低度生态协同状态,生态协同发展水平较低,生态协同发展能力仍有待提高。2006—2018年13年间生态协同度持续稳定增高,表明京津冀生态协同发展的政策措施持续发力,三地有序竞争、紧密合作,协同成本不断降低,生态协同发展态势良好。

4 京津冀生态协同发展的福利效应

4.1 构建计量模型

根据京津冀协同发展规划纲要,京津冀协同发展秉持“民众福祉改善”的目标导向。同时,进一步分析京津冀复杂系统生态协同度对三个地区社会福利、经济福利的影响及其区域异质性特征。根据生态协同发展系统的协同运行机制,建立如下基准模型:

其中,Y为被解释变量地区福利水平。根据关信平[22]对国家福利水平的衡量方法,本文采用以财政在教育、医疗卫生、社会保障与就业、住房保障、节能环保五方面的人均社会支出额来衡量地区社会福利水平。根据庇古和曼昆所持的经济福利观点,选取人均地区生产总值作为经济福利指标(为反映真实购买力,社会福利和经济福利两个指标均以2006年为基年,进行真实GDP换算,以剔除物价变动影响)。核心解释变量是京津冀复杂系统的生态协同度SY。Xi表示由控制变量所组成的向量集,包括地方公共支出强度、对外贸易规模、环境污染治理投资强度、环境污染排放、自然资源供给等变量。γi和δi为个体效应和时间效应。

为分析生态协同度对不同地域单元影响差异的异质性特征,建立非线性模型:

模型(8)中加入区域分类变量与复杂系统生态协同度的交互项,以进一步分析生态协同度对区域影响的区域异质性特征。a1反映基准地区(北京)生态协同度对社会福利的影响,a2j反映第j个地区生态协同度是否会加大或减小对地区社会福利水平的影响。如果a1与a2j符号相同,意味着第j个地区生态协同度对地区社会福利的影响程度高于基准地区; 反之,影响程度显著低于基准地区。为减少异方差、时间序列的非平稳性特征对模型的影响,对主要变量进行对数变换。

4.2 模型回归

文章采用逐步回归法和VIF检验对社会福利影响因素进行控制变量xi的指标筛选,以避免多重共线性问题,提高模型的拟合度和稳健性。作为一个参照系,对模型进行了普通回归,之后对基准模型进行固定效应拟合。回归结果如表3所示。固定效应回归中F检验均通过1%的显著性检验,拟合优度均高于0.96,表明固定效应模型整体估计结果较好。

基准模型(7)显示:①核心解释变量生态协同度对地区社会福利和经济福利的影响符合预期。两组模型中生态协同度的回归系数均为正,且均在统计学上通过了1%的显著性水平检验。表明区域生态协同度对区域社会福利、经济福利具有正向的推动作用。随着京津冀生态协同度的不断提高,北京、天津和河北三个地区的社会福利和经济福利有明显改善。②控制变量对外贸易规模对社会福利、经济福利均有显著的正向推动作用,表明京津冀地区扩大对外贸易,提高对外开放水平,有助于地区福利条件的改善。地方公共支出强度对社会福利、经济福利具有显著的正向推动作用,表明政府公共支出通过加大在教育、医疗卫生、环境治理等领域的投入,可以提高要素边际生产率,增加社会福利、提高经济福利。人均水资源占有量与社会福利呈显著正相关关系,与经济福利正相关,但不显著。污染排放与经济福利具有显著的正相关关系,与社会福利呈现正向相关,但不显著。污染加剧,工业增长,常常伴随着地区经济发展,会增加地区的社会福利支出,与结论相符。③模型中生态协同度对社会福利、经济福利的回归结果一致, 表明回归结果具有一定的稳健性。

对加入区域分类变量与生态协同度交互项的模型(8)进行面板固定效应回归。回归结果显示:①引入交互项后,生态协同度对社会福利、经济福利的平均边际效应在北京、天津和河北三个地区仍然显著为正,与基准模型一致,再次验证了提高生态协同度有助于提高地区社会福利和经济福利的作用机制是存在的。②生态协同度对不同地区的社会福利呈现不同的边际效应。社会福利方面,与北京相比,生态协同度对天津地区社会福利的平均边际效应增加了1.504个单位,且在10%的水平上显著;对河北地区增加了4.438个单位,且在1%的水平上显著。经济福利方面,与北京相比,生态协同度对天津地区的经济福利增加了1.891个单位,且在1%的水平上显著;河北地区增加了2.822个单位,在1%的水平上显著。表明京津冀生态协同水平的提高,对河北和天津地区福利的推动作用显著高于北京,且河北的福利效应最大。京津冀生态协同度的提高会逐渐缩小天津、河北与北京的发展差距,推动区域均衡发展。这一结论与现实相符,且结论具有一定的稳健性。

5 结论与建议

区域生态协同发展是区域绿色发展的重要路径。科学评价京津冀生态协同发展水平,深入分析京津冀生态协同发展的福利效应,对于京津冀协同发展国家战略背景下更好地解决人口-资源-环境的矛盾,支持区域绿色发展,建设“美丽中国”“幸福中国”具有重要意义。文章基于复杂系统和协同学理论,构建由经济增长、社会发展、环境质量、生态健康和管治规制五个子系统构成的区域生态协同发展系统,各地区、各子系统有序演化,共同发展,推动区域生态文明建设。文章运用复杂系统协同度测量模型,科学评估2006—2018年京津冀生态协同发展的动态演化,并运用计量模型探究生态协同度对区域发展的福利效应和区域异质性特征。结论如下:

(1)研究期内区域生态协同发展态势良好,但协同水平较低,差距显著。地域单元方面,北京生态协同发展水平最高,已进入中度协同发展阶段;天津、河北仍处于低度协同水平,协同发展不稳定。地区内部各子系统发展不均衡,制约着协作效应的发挥和地区的整体发展。其中天津的生态健康和管制规制子系统、河北的经济增长和环境质量子系統亟待提高。区域协同方面,京津冀生态协同发展水平低,但普遍发展态势良好。尤其津冀和京冀系统生态协同速度加快,但京津系统生态协同发展后劲不足,协同水平增长缓慢。

(2)生态协同度的福利效应显著存在,生态协同度的提高对京津冀三地福利水平均具有正向的推动作用,表明京津冀协同发展是互惠互利的共赢发展,协同发展战略的实施对区域发展发挥着重要的积极作用。同时,区域生态协同的福利效应呈现出明显的区域异质性特征,即不同地区融入区域生态协同所获得的福利效应不同,天津、河北从京津冀生态协同发展中获得更大的福利效应。这也表明生态协同发展不等同于同步发展,在显著提高所有地区的福利水平的同时,生态协同也会逐渐缩小天津、河北与北京的发展差距。研究为京津冀协同发展战略的持续实施提供了实证上的支撑。

基于上述统计与分析,文章得出以下启示与建议:第一,京津冀协同发展战略因生态环境共享而催生、因特色首都治理而行动、因引领美丽中国建设而深化,其发展模式理应超越一般的协同发展,实施以生态文明为建设目标,以绿色发展、高质量发展为特征的生态协同,打造区域生态协同发展的世界名片。这要求京津冀创新区域发展的协同模式,全面拓展联动发展的区域发展新空间,充分释放京津冀协同发展国家战略的政策红利,合力完善环境与发展综合决策机制以及跨区域跨部门的环境合作机制,打造京津冀绿色发展的新动能。第二,京津冀协同发展战略的实施已取得一系列阶段性成果,比如区域产业合作不断加强、交通一体化格局基本成型、城镇化水平不断提高,生态环境质量恶化趋势得到遏制等,未来应向纵深拓展,营造有利于区域生态协同嵌套的适配创新生态系统的软环境,全力构建以北京、雄安为两极的区域创新生态系统,通过培育区域一体化的技术创新文化环境,吸引全球高精尖技术、人才等的聚集,推动区域产业转型升级,有力支撑区域绿色高质量发展。第三,京津冀地区长期存在阶段性的空间不平等,为逐渐缩小地区间发展差距,应重新审视各自区域的比较优势和协同需求,合理分工、差异定位、积极融入。北京以“疏解促升级”,发展智能生态、信息技术、知识经济等高端服务业,打造科创中心城市。天津“吸收并转移”,加强与北京的联动,重点发展先进制造业和国际航运,加强生态建设,提高管治保障水平,提高社会经济发展与环境保护的协同水平。河北以“绿色式崛起”为目标,以雄安新区和冬奥会为发展契机,积极争取来自京津地区的技术支持和产业转移,转变产业结构和能源结构,培育自身绿色发展能力,突破环境污染的治理困境。第四,建立生态环境保护为目标的区域利益均衡机制。遵循“谁受益谁付费”的原则,制定京津冀生态环境保护的建设方案和补偿方案,设立京津冀生态环境保护共同基金,从政策倾斜、转移支付、区域援助等方面对环境保护给予支持和激励,弥补环境保护资金的不足,补偿节能减排做出的牺牲,调整区域发展不平衡问题。

本文对京津冀生态协同发展进行科学测量和评价,受篇幅所限,生态协同度对区域的福利效应呈现的异质性特征产生机制与原因并未进行分析;本文仅分析了生态协同度的社会福利和经济福利效应,生态福利效应并未单独进行研究,未来有待深入;根据生态协同度的福利效应,京津冀协同发展战略是否可以对山东、山西、河南等周边省份进行更大空间的协同等等。这些问题尚未涉及,也是进一步研究的可能方向。

参考文献

[1]刘玉成,杨露鑫,万兴. 京津冀协同发展的经济效应——基于“反事实”的思维视角[J]. 技术经济, 2018, 37(4): 100-108.

[2]杨开忠.京津冀协同发展的探索历程与战略选择[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2015,13(4):27-32,40.

[3]赵新峰,袁宗威.京津冀区域大气污染协同治理的困境及路径选择[J]. 城市发展研究, 2019, 26(5): 94-101.

[4]LI J, PIAO S R. Research on regional synergy carbon reduction cost allocation based on cooperative game[J]. Advanced materials research, 2013(781-784):2569-2572.

[5]张可云,蔡之兵.京津冀协同发展历程、制约因素及未来方向[J].河北学刊, 2014, 34(6):101-105.

[6]皮建才,赵润之.京津冀协同发展中的环境治理:单边治理与共同治理的比较[J].经济评论,2017(5):40-50.

[7]申伟宁,福元健志,张韩模.京津冀区域收入差距与环境质量关系的实证研究[J].干旱区资源与环境,2017,31(11):39-43.

[8]祝尔娟.推进京津冀区域协同发展的思路与重点[J].经济与管理,2014,28(3):10-12.

[9]FANG C, LIU H, LI G. International progress and evaluation on interactive coupling effects between urbanization and the eco-environment[J]. Geography science, 2016(26): 1081-1116 .

[10]ZHONG W, SONG J, REN J, et al. Revealing the nexus among energy-economy system with Haken model: evidence from Chinas Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Journal of cleaner production, 2019(4):228,319–330.

[11]崔学刚,方创琳,张蔷.京津冀城市群环境规制強度与城镇化质量的协调性分析[J].自然资源学报,2018,33(4):563-575.

[12]闫昊生,孙久文. 京津冀协同发展的理论解释——基于“新”新经济地理学的视角[J]. 经济与管理研究, 2018, 39(1): 57-67.

[13]王双. 京津冀生态功能分异与协同的实现逻辑与路径[J]. 生态经济, 2015, 31(7): 124-127, 151.

[14]苗泽华,陈永辉. 京津冀区域复合生态系统的共生机制[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2016, 41(5): 79-84.

[15]HERMANN H. Synergism: the mystery of natures composition[M]. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House,2005:24-27.

[16]彭向刚,向俊杰.中国三种生态文明建设模式的反思与超越[J].中国人口·资源与环境,2015,25(3):12-18.

[17]申曙光.生态文明及其理论与现实基础[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1994(3):31-37,127.

[18]郝玉柱,褚婷婷.京津冀口岸发展协同度研究[J].经济纵横,2017(12):107-116.

[19]刘超,陈祺弘.基于协同理论的港口群交互耦合协调度评价研究[J].经济经纬,2016,33(5):8-12.

[20]殷阿娜,邓思远. 京津冀绿色创新协同度评估及影响因素分析[J]. 工业技术经济, 2017, 36(5): 52-60.

[21]孙久文,原倩. 京津冀协同发展战略的比较和演进重点[J]. 经济社会体制比较, 2014(5):1-11.

[22]关信平.当前我国社会政策的目标及总体福利水平分析[J].中国社会科学,2017(6):91-101.

(责任编辑:刘照胜)