东北内蒙古国有林区资金投入与成效分析*

2020-12-22万志芳周也

万志芳,周也

(东北林业大学 经济管理学院,哈尔滨 150040)

资金是林业生产经营的关键要素之一,也是林业生产经营和国有林区改革不可或缺的重要支撑[1-2]。林业生产受自然地理因素制约较大,林业生产管理复杂,使得林业生产建设投资额大、回报周期长,削弱了社会资本、海外资本的投资意愿[3-7],造成短期资金与小额资本进入困难的情况[8]。此外,林业生产经营主体的授信额度小、融资渠道窄、融资效果不佳,严重制约林业投融资发展[9]。中国林业发展主要依赖国家财政支出,投融资平台大多数由国家政府部门主导和管理[10],由于林业产业政策、经营行为的特殊性,增加了外部投资者进行林业投资决策的难度,也弱化了社会资本对林业投入积极性。新西兰对林业发展采取较高水平的开放政策[11]、爱沙尼亚共和国提供优惠林业投资政策以鼓励外来投资[12]、美国设立林业产业投资基金[13]与多元化林地投资模式[14]以此形成良好的林业投资环境,为林业发展提供充足的资金支持。可见,良好的林业投资环境需要国家政策的大力支持,而国家制定不同时期林业投资政策的依据往往在于未来要实现的战略目标,更重要的是参考历史经验。因此,国内学者对林业发展过程中的资金问题展开了相关研究,主要集中在3个方面:⑴林业资金投入方面,有学者从林业政策入手研究认为林业资金投入不足[15],有学者研究了天保工程资金短缺的成因主要在于预算与规划难度高、参与者缺乏积极性与专业性[16]等;⑵资金使用方面,学者通过实地调研与政策解读明确天保工程资金使用方向[17];⑶资金使用效果方面,有学者验证了天保工程转移支付资金对森林资源生态效益具有显著的促进作用[18],有学者发现FDI有助于提升林业生态经济效益[19],还有学者认为林业投资具有正向的产出效应和盈利效应[20]。从现有文献来看,对国有林区资金要素的研究主要是进行单方面静态分析,动态系统性综合分析资金要素投入结构与使用情况的研究并不多见,尤其是在天保工程二期即将结束时,客观对比分析天保工程一期和二期的资金要素动态变化更为鲜见。第九次全国森林资源清查统计结果显示东北内蒙古国有林区的经营面积达32.74万km2、森林覆盖率80.85%、森林蓄积28.52亿m3,是中国森林面积最大、资源最广最集中的国有林区,在中国生态建设全局中发挥着极其重要的作用,有必要客观揭示东北内蒙古国有林区资金要素投入渠道和结构、资金使用方向的具体状况及动态变化。因此,以天然林资源保护工程(简称天保工程)为研究背景,通过总结和梳理2001—2018年东北内蒙古国有林区资金的投入使用规律、特征和效率分析资金要素与天然林保护工程目标之间的关系,可以为东北内蒙古国有林区在新一轮天保工程中合理利用资金提供一些借鉴。

1 数据与方法

1.1 东北内蒙古国有林区资金要素概况

东北内蒙古国有林区在生态、经济、社会建设与发展中的资金来源可以划分为四部分:第一部分为中央或地方政府的国家预算内资金投入;第二部分为国内贷款,如“林业专业合作组织+担保机构”、林权质押贷款、农民小额信用贷款和农民联保贷款等[21];第三部分为利用外资;第四部分为自筹资金和其他资金。

天保工程一期投入1186亿元人民币,其中投入资金的80%来自于中央,其余20%由地方政府配套解决(大兴安岭地区天保资金100%由中央投入);天保工程二期计划投资2440亿元[22],由中央100%解决。林业贷款中央财政贴息补贴作为国家支持林业产业发展的重要举措,在促进林业产业转型升级、提升生态效益、带动林农增收致富上发挥着重要的作用[23]。《中国林业统计年鉴》数据显示,2018年东北内蒙古国有林区实际到位资金约115亿,其中中央和地方资金占97.36%、国内贷款占0.18%、自筹资金和其他资金占2.46%,无利用外资情况。

资金使用方面,天保资金主要用于林业生态保护与建设、林业产业发展、林业支撑保障及基础建设。《中国林业统计年鉴》数据显示,2018年全国林业累计完成投资4817亿元,其中44.00%用于生态建设与保护、40.00%用于林业产业发展、16.00%用于林业基础设施建设与林业支撑保障。东北内蒙古国有林区中央和地方累计完成投资222亿元,占全国的4.60%,其中生态建设与保护占总投资的91.50%、林业基础设施建设与林业支撑保障占总投资的7.73%、林业产业发展占总投资的0.76%。可以发现,东北内蒙古国有林区资金利用情况与全国整体情况存在较大差异。

1.2 指标选取

资金使用效率会直接影响资金价值的发挥[24]。东北内蒙古国有林区资金要素使用的主要目标是促进国有林区生态修复、林业经济增长和社会稳定。因此,基于生态、经济、社会角度综合评价国有林区资金使用效率,选取完成投资额(x,亿元)作为投入要素指标。参考文献[3,15-16]资金投入规模方面选取实际到位资金、国家资金、国内贷款、利用外资、自筹资金及其他这5个指标进行分析。选取天保工程一期和二期的资金利用结构指标时主要考虑到收集统计指标数据无法归一和重点考察两期天保工程资金利用的侧重点,因此两期指标选取存在些许差异。

不同时期的林业建设有不同的目标[25],对资金要素投入与使用的目标也存在差别,因此随着国家对林业政策与目标的调整,林业资金利用结构上存在波动。依据相关文献,森林管护面积的增加速度可以反映国有林区森林生态修复程度[26-27];林业总产值变化趋势可以反映林区经济增长情况[28-30];在职职工人数的增减可反映林区解决就业情况[27,31]。因此选择森林管护面积(y1,hm2)、林业总产值(y2,亿元)以及在职职工数(y3,人)分别作为生态效益、经济效益和社会效益的产出指标。

鉴于各指标单位不一致,为方便比较取各指标数据作对数处理。

1.3 数据来源

完成投资额、森林管护面积、林业总产值、在职职工数以及资金投入与使用的相关数据来源于由国家林业局(2018年重组为国家林业和草原局)编制中国林业出版社于2001—2019年出版的《中国林业统计年鉴(2000—2018)》;资金利用结构的数据来源于由国家林业局编制中国林业出版社于2001—2011年出版的《中国林业年鉴(2001—2011)》。

1.4 研究方法

效率是指在特定时间内,投入与产出之间的比例关系,即投入对产出的影响程度。因此,评价国有林区资金使用效率主要从两方面入手:其一,投入是否有效实现产出效益采用产出指标增长速度与变化趋势与投入指标相比是否同步(即趋势线的斜率)进行衡量;其二,投入在多大程度上影响产出效益采用投入指标变动引起产出指标变动情况(即弹性指数)进行衡量。弹性表示因变量对自变量发生变化时反应的敏感程度,从投入产出角度看,可反映出投入对产出的影响程度。因此,采用弹性指数(e)[32]结合指标趋势情况,分别从整体分析天保工程和对比分析天保工程一、二期的资金使用效率,总结资金投入与使用的特征及问题。

⑴

式中y为产出指标;x为投入指标。

2 结果与分析

2.1 东北内蒙古国有林区资金投入与使用的效率存在很大提升空间

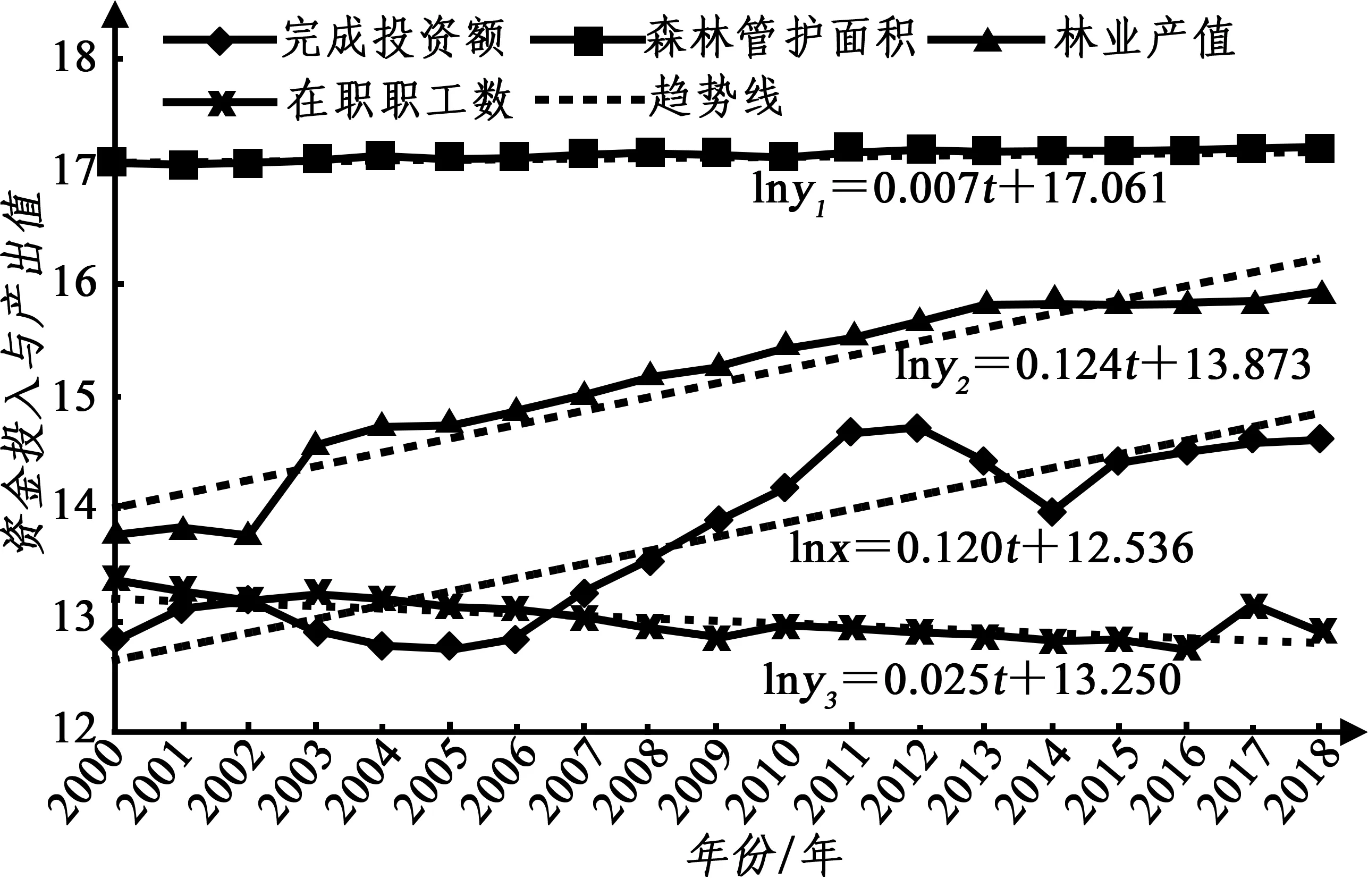

图 1 2000—2018年东北内蒙古国有林区资金投入与产出Figure 1 Capital input and output of state-owned forest areas in Northeast China and Inner Mongolia from 2000 to 2018

2000—2018年,东北内蒙古国有林区完成投资额整体处于增长趋势(图1),但在2003—2015年出现波动现象,原因在于国家对林业建设的重视程度与要求在不断的提高,而且每年林业投资完成额由于政策、自然环境、经济环境等原因具有不稳定性。

2000—2018年,东北内蒙古国有林区完成投资额的增长速度高于森林管护面积增长速度,一方面可能是森林管护的难度较大和周期较长,另一方面是森林管护资金投入不足阻碍森林管护面积增长速度。而东北内蒙古国有林区林业产业在天保工程一期和二期中积极优化林业产业结构,推进林业产业转型发展,鼓励通过多种形式的投融资模式进行林下经济、非木质林产品加工、森林生态旅游、森林康养等产业的创新发展,因此2000—2018年呈现出完成投资额增长发展趋势与林业产值增长发展趋势同步。

2000—2018年,东北内蒙古国有林区完成投资额发展趋势与在职职工数发展趋势相反,可能有两方面的原因:一是国有林区在天保工程期间限伐与停伐政策造成一定劳动力富余,因此实行劳动力分流与一次性安置,导致在职人数降低;二是国有林区不断进行创新改革,引进先进的林业技术与管理,对基础劳动力的需求降低,对高素质劳动力的需求增加。

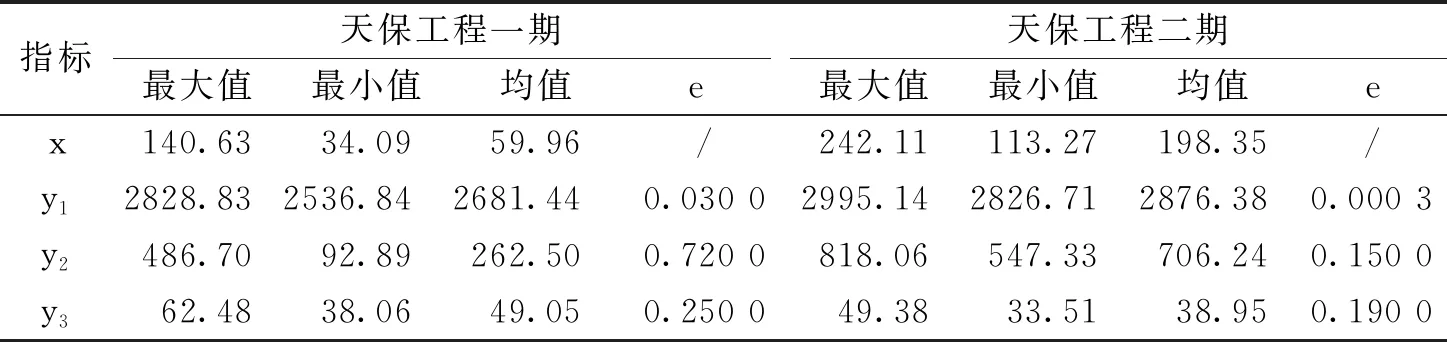

表 1 2000—2018年东北内蒙古国有林区资金弹性指数

2000—2018年,东北内蒙古国有林区资金弹性指数只有天保工程一期的完成投资额(x)与林业产值的弹性(e)接近于1(表1),是富有弹性的,表明资金使用是具有一定效率的;其他时期的情况弹性接近于0,是缺乏弹性的,即投资额的增加并未明显造成森林管护面积以及在职人数的增加,表明东北内蒙古国有林区资金使用效率较低,仍存在很大的进步空间。一方面是资金闲置,资金使用不及时,其原因可能在于林业投资规模大、范围广,资金使用审批流程繁琐,加之地方政府考虑自身利益以及受自身条件限制,使得配套资金到位不及时[33],使资金躺在账上没能发挥出应有的效力。另一方面,有关单位对项目资金的使用计划不合理,加之缺乏有效的资金监管机制与资金跟踪评价机制,导致资金产生的效益不佳。因此,如何利用科学的资金管理方法、聘用专业的资金管理人员、规划严格简化的资金审查程序是提高资金使用效率的关键[15]。

对比两期天保工程情况,各指标的弹性指数均较小,天保工程一期森林管护面积(y1)增长速度大于天保工程二期,天保工程一期林业产值增长速度大于天保工程二期,天保工程一期在职职工数减少速度大于天保工程二期。可见,2011—2018年东北内蒙古国有林区正处于发展瓶颈期与转型关键期。

2.2 东北内蒙古国有林区资金投入与使用的主要特征

2.2.1 林业资金以国家财政投资为主,呈现出较为单一的投资结构

天保工程实施后,东北内蒙古国有林区投资以中央、地方国家资金为主体,其次为自筹资金,再次为国内贷款,利用外资情况较少。对比天保工程一期与天保工程二期投资结构,天保工程二期国家财政投资比例均值为75.39%,较天保工程一期高8.56个百分点;天保工程二期自筹资金及其他投资比例均值为24.31%,较天保工程一期低7.87个百分点,天保工程二期国内贷款与利用外资情况投资比例均值分别为0.31%、0.00%,较天保工程一期低0.41个百分点与0.28个百分点。可见,在林业投资方面,无论是天保工程一期还是天保工程二期,东北内蒙古国有林区用于林区生态、经济、社会建设与发展的资金投入均以国家财政资金为重要支撑,尤其是在天保工程二期期间,国家对林业生态建设投入力度有加大的倾向。此外,商业信贷、债劵等其他融资形式在林业投资方面不是主流[34],国内贷款与利用外资在资金投入中所占比例低,利用效果不理想,其主要原因在于林业吸引金融机构贷款融资与吸引外资能力不足,自筹资金的动力欠缺。因此,在林业生态、经济、社会建设方面,“如何实现林业创新转型发展?”“如何吸引更多社会资金投入到林业中?”“如何优化林业投资结构?”仍是东北内蒙古国有林区亟待解决的发展难题。

2.2.2 林业资金投入规模变动性大

表 2 天保工程东北内蒙国有林区资金投入结构与规模/亿元

2000年东北内蒙古国有林区投资额最小值为31.43亿元(表2),2011年投资总额达到最大峰值150.12亿元,2018年投资总额为115.38亿元,总投资额差距巨大;自筹资金及其他与国内外贷款存在巨大变动;利用外资情况不乐观。2000—2005年东北内蒙古国有林区的投资规模变动幅度较小,2006—2010年增长幅度较大,2011—2015年林业投资规模呈现出断崖下降,直至2016年后开始呈现增长趋势。可见,2000—2018年东北内蒙古国有林区资金投入规模整体变动程度较大。其主要原因一方面在于国家对于林业政策的变动性,尤其是停伐政策的影响;另一方面在于森林的外部公益性,以及林业产业转型发展中对资金的吸引力仍不足。

天保工程二期实际到位资金均值较天保工程一期增加90.52%,原因在于巩固天保工程一期的成果,并进一步推动天保工程二期的顺利进行,提高国有林区森林生态修复速度与质量,因此国家资金增加114.96%。自筹资金及其他增加43.96%,表明国有林区在天保工程二期期间林业产业转型在一定程度上具有一定吸引社会资金的能力。国内贷款降低17.07%,表明银行等金融机构对国有林区产业发展的支持力度不大,可能在于林权难以划定,造成抵押贷款的困难与额度有限。

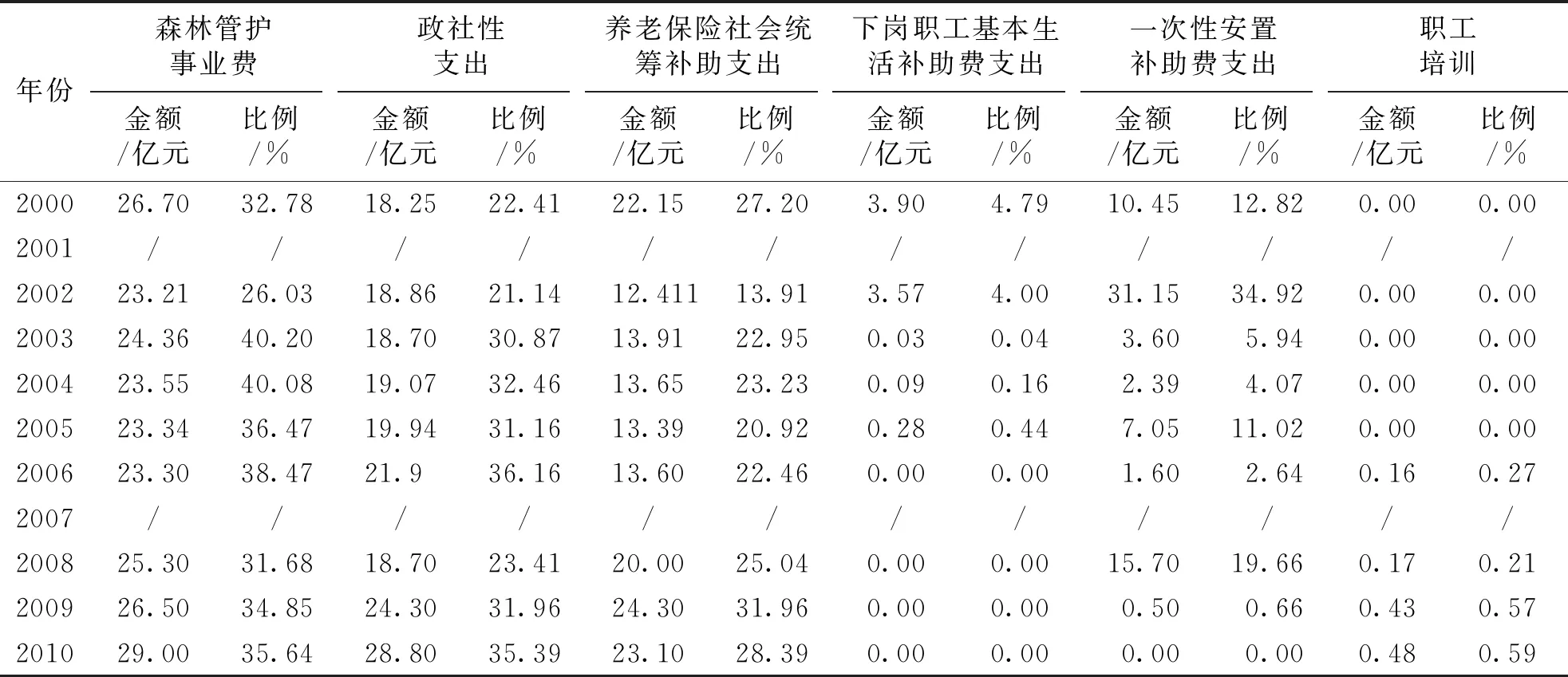

2.2.3 林业资金利用结构波动性强

从资金利用结构上看,天保工程一期(表3)的资金使用主要在森林管护、政社性支出、养老保险补助,2004年后资金的使用稍转向了职工一次性安置、养老保险补助、政社性支出等,主要在于东北内蒙古国有林区需要履行社会行政管理职能,首先稳定国有林区人民的生产生活;2000—2010年,森林管护事业费、政社性支出、养老保险金补助支出稳定性波动,职工一次性安置补助支出波动性较大,由于重视改善林区民生环境,使得林区职工生活条件极大改善,因此2006年后不再发放下岗职工基本生活补助,而是开始注重职工培训,提高职工在森林生态建设中的工作能力与素质,为下一个阶段顺利实施提供坚实的保障[3]。

表 3 天保工程一期资金利用结构

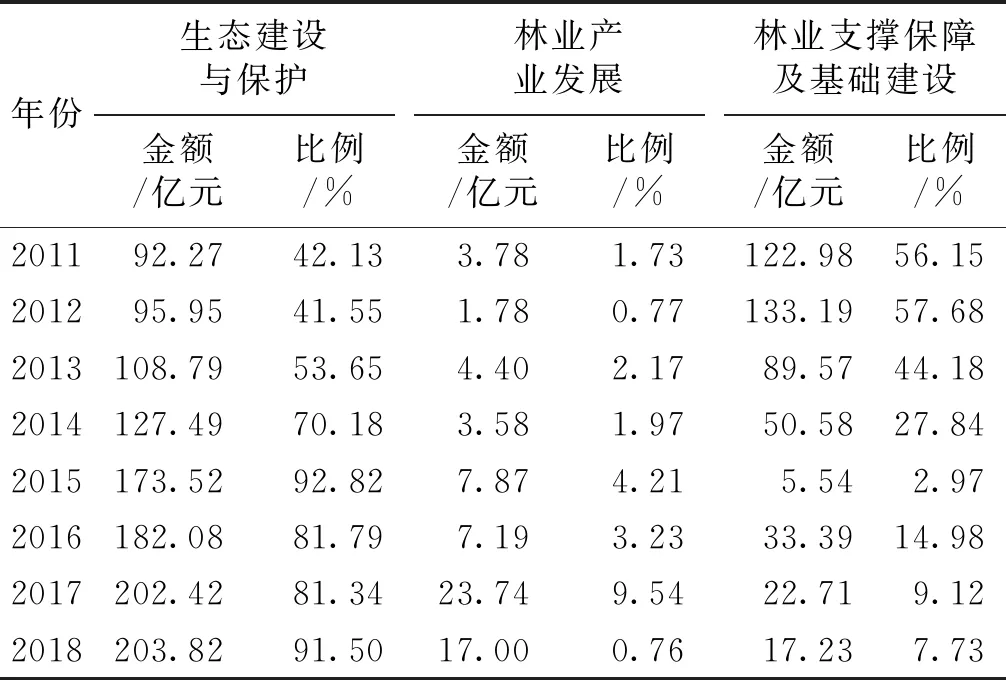

表 4 天保工程二期东北内蒙古国有林区资金利用结构

东北内蒙古国有林区在天保工程二期的2011—2012年资金利用重点是林业基础设施建设、林业支撑与保障(表4),其次是林业生态建设,最后是林业产业发展;国有林区人民生活条件极大提高,基础建设逐步完善,职工基本生活得到充分保障下[35],更加注重国有林区森林生态建设,发挥森林生态效益,因此2013—2018年资金利用重点则逐步向林业生态建设倾斜,甚至成为主要使用的方向,更是为接下来生态修复工程提供基础。

从天保工程一期到天保工程二期的实施过程中,国家投入巨额资金解决国有林区森林资源管护与抚育、人员安置、企业社会负担等问题,对国有林区的森林生态效益补偿标准从2004年天保工程一期的每年5元/hm2上调到2017年天保工程二期的每年10元/hm2;集体和个人所有的地方级公益林从2009年天保工程一期的每年10元/hm2上调到2017年天保工程二期的每年15元/hm2。国家对于东北、内蒙古国有林区的天保资金投入保障了职工基本生活,为森林资源的恢复与增加提供了难得的机会[20]。

3 结论与建议

3.1 结论

在天保工程一期与天保二期实施期间,东北内蒙古国有林区资金要素投入均是以国家财政投资为主、以其他形式投资为辅。在资金使用方面,天保工程一期重在营造林和社会保障方面;天保工程二期主要集中在林业生态保护与建设、林业产业发展、林业支撑保障及基础建设等方面。从趋势线和弹性指数可以看出,东北内蒙古国有林区资金使用效率存在很大的提升空间,尤其在森林生态保护与解决就业等社会方面。基于对资金使用效率的测算以及相应指标趋势分析,利用定性与定量相结合的方法,发现林区资金要素投入与使用具有林业资金以国家财政投资为主,呈现出较为单一的投资结构、林业投资规模变动性大、林业资金利用结构波动性强的三大特征。

3.2 政策建议

东北内蒙古国有林区正处于重要的转型时期,天保工程二期面临收尾,准备进入下一个十年天然林资源修复期。因此,确保林业资金要素投入与使用的合理性、规范性、科学性、有效性是十分重要的。

3.2.1 改善林业投资环境,优化林业投资结构

考虑到林业建设的特殊性,从国家、政府角度积极完善林业贴息贷款、林权抵押贷款等林业投融资政策,建立林业产业投资基金,形成开放的投资环境,拓宽融资渠道;通过政策补贴等形式释放政策红利,建立激励机制,为社会资本、社会力量投入林业生态、经济、社会建设,进一步增加动力、激发活力、挖掘潜力;规范森林资源资产评估等中介机构的建立和发展,盘活林业闲置资产[36], 为投资机构提供基础保障;鼓励银行信贷、吸引社会资金以及外资,以此作为国家、政府投资的补充,支持推动实现东北内蒙古国有林区林业生态、经济、社会协同发展,为国家缓解天然林资源修复工程的资金压力。

3.2.2 形成多元化林业投资模式

借助林业融资政策,以中央、当地政府财政为标杆,引导社会资本、外来资本要素投资营造林、林下经济、森林旅游等[37],推动林业融资模式多元化。加快林地确权,完善林权质押贷款、农民小额贷款或联保贷款等模式,拓宽与创新林区企业、组织、个人直接或间接贷款融资形式,如信托融资、项目融资、绿色金融债券等,以此促进国有林区林业产业多元化与创新发展,通过林区经济发展释放森林资源压力,努力形成以林区产业经济发展反哺天然林生态修复的模式。

3.2.3 合理规划林业资金使用方向,完善资金监管与绩效评价体系

针对大量林业资金,相关部门应合理规划资金流向,使其在关键地方发挥关键作用,提高资金使用效率。同时,各级各部门应建设完善的资金监管平台,确保资金投入的及时性、规范性、透明性、准确性,并跟踪资金具体流向。结合完善的资金绩效评价体系,有效评估资金投入与使用的合理性、科学性以及高效性,划分林业资金投入产出低效项目和高效项目,利用科学有效的规范化分析,为工程增资和减资做出合理决策。

3.2.4 提高工作人员综合素质,严格执行奖惩制度

以培训手段提高各级部门工作人员对国家政策的理解和运用能力[18],进一步提高资金管理水平。制定合理的林业资金考核指标,纳入个人KPI考核中,通过严格的奖惩制度,规范个人工作行为,加强责任意识,从而优化林业资金要素配置,提高资金的使用效率与效果。同时,可以引入第三方机构对资金进行审计核查,一方面为资金投入主体提供明确资金使用明细,另一方面提高林业资金管理水平,杜绝资金使用不规范的情况。