财政科技支出如何影响企业非效率投资?

2020-12-18刘桔林

刘桔林

[摘 要]借助中国上市企业2007—2017年数据,检验财政科技支出能否降低企业非效率投资行为。研究发现,财政科技支出有效降低了企业的非效率投资水平,财政科技支出针对企业投资不足水平的抑制更为显著。就企业属性结构差异来看,财政科技支出更能够降低国有企业的投资过度行为;对于高科技企业而言,财政科技支出则有着全面降低非效率投资水平的效果。从影响机制来看,财政科技支出能够有效带动企业的研发投入强度上升,并抑制了企业脱实向虚偏向,从而为企业经济效率提升提供了强有力的支持。因此,想要有效提升企业投资效率,必须要重视政府“有形之手”的引导,强化财政科技支持实体经济的激励制度,对不同企业实行差异化的财政科技政策供给,并注重疏通财政科技支出的传导渠道,以增强财政科技政策的效力。研究对提高财政科技支出效果、完善财政科技支出政策体系具有参考意义。

[关键词]财政科技支出;非效率投资;投资过度;投资不足;机制检验

[中图分类号]F275;F832.51;F812.45[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2020)11-0063-09

一、引 言

投資作为经济增长中传统的“三驾马车”之一,其效率的高低不仅影响着微观企业的投融资效率,也会对中观产业结构调整升级,乃至宏观经济动能转换都有着至关重要的作用,提高投资效率已成为提升中国经济发展质量的重要举措之一。据此,在党的十九大报告中,强调“深化投融资体制改革,发挥投资对优化供给结构的关键性作用”,可见党中央国务院对投资的重视。这之中,企业作为经济生活中最重要的微观经济行为主体,研究如何校正其非效率投资因此就具有重要的现实意义和学理价值。

为纠正企业非效率投资,政府通过金融和财政等政策[1],以期提升企业投资效率。其中,财政科技支出作为一种重要的调控手段,其对提升企业投资效率的作用正逐渐引起学界的普遍关注。当前学术界对此并没有形成一致性意见,部分学者认为财政科技支出通过提供有效的资金支持,进而有效抑制囿于企业投资不足所引致的非效率投资行为;当然,也有学者意见相左,认为财政政策制定者不一定能够掌握行业的最新发展趋势,进而可能扭曲企业正常运营和投资路径,进而折损企业投资效率。

总体而言,现有文献大多就宏观财政政策之于企业非效率投资的影响进行了一定的探索,然而却鲜有深入研究财政政策的重要组成部分——财政科技支出对企业投资效率作用的文献。与现有文献相比,本文可能的边际贡献在于:第一,突破传统的“财政政策—企业投资效率”的研究框架,将研究重心转移到财政政策中较为重视“科技”的政策——财政科技支出,对企业非效率投资方面的研究上来。第二,考虑到各种政策对于企业的影响存在显著的所有制和行业差异,本文将企业界分为国有企业和高科技企业两个组别进行研究,并进一步将非效率投资划分为投资过度和投资不足两类,精准甄别财政科技支出对企业投资效率的结构性影响。第三,采用温忠麟等(2004)[2]的中介效应模型进行深入研究,深入探讨财政科技支出影响企业投资效率的传导路径。

二、文献综述

在市场有效的情况下,企业投资效率的高低,取决于其识别投资机会的能力[3]。而根据Jensen(1986)[4]的经典定义,当信息不对称以及存在代理人冲突时,企业仍能够实现净现值为正的项目,说明企业投资是有效率的。然而在实践中,由于受到融资成本[5]、股权结构[6]、所有制和规模等特征差异[7]等因素作用,企业难以准确预测项目未来现金流和折现率,并基于利润最大化原则选择项目[8],因此会折损企业投资效率。特别在宏观经济不确定性[9-10]较大的情况下,进一步加深信息不对称,进而使得企业投资效率降低。进一步研究发现,企业非效率投资可以分为投资不足和投资过度两个方面:就投资不足而言,囿于信息不对称,企业融资受限,此外当管理者难以预估项目未来现金流时,其会保留更多的现金减少投资,引致投资不足;就投资过度而言,代理人出于自利动机,可能投资一些净现值为负但能从中获取私利的项目,加之在公司治理不完善的情况下[11],投资失败时管理层更易卸责,这也会助长过度投资。

部分学者指出财政政策对企业投资效率具有正面影响。认为财政政策能够通过财政补贴、降低税率等方式,对社会总供需产生重要的影响,并作用于微观企业。特别是扩张性财政政策偏向于投资于大型基础设施,显著拉动了原材料、建筑等行业,因此能够“挤入”此类企业整体投资[12]。加之政府能够通过减税等手段[13],降低企业投资成本,促进企业提升生产和投资效率。然而也有部分学者持反对意见。黄海杰等(2016)[14]指出宽松的财政刺激政策虽然极大促进企业投资,但却由于过度投资衍生产能过剩等问题[15],显著降低企业投资效率。更值得指出的是,那些没有受到政策重点支持的公司,其投资效率反而比长期受财政补贴支持的公司的效率更高[16]。进一步研究发现,财政支持对于不同规模、属性[17]企业的投资效率具有异质性影响[18]。

进一步,如若将财政政策中的一个重要组成部分——财政科技支出对企业非效率投资的影响纳入研究框架,则发现期相关研究较为罕见。综合而言,财政科技支出具有精准支持“科技”导向的特征,其会优先配置投资效率较高的产业和企业。其应当能在一定程度上挤入企业高科技投资,较好缓解融资约束,企业并不需要通过加杠杆等金融化的行为进行融资[19-20]。这就避免了在资产负债表恶化的情况下,企业采取冒进的投资策略,从而降低投资效率;也使得企业不会囿于囊中羞涩而错失机遇,避免投资不足,提振企业投资效率[21]。值得注意的是,财政科技支持的正面效应具有异质性影响,因此亟需倾注努力于支出结构优化[22]。

然而,也有一些学者提出了不同的观点,指出财政科技支出正面效果具有一定的约束边界,其对企业的激励效应将可能边际收益递减。此外,在财政科技支出强度较大的情况下,如若缺乏长效监督和管理机制,企业可能会调整自身正常的投资轨迹以迎合政府的偏好,资源边界较为宽松下,这将在一定程度上纵容其过度投资等非效率行为[23]。综上所述,财政科技支出对企业非效率投资的影响错综复杂,亟需深入研究,这也是本文研究的意义所在。

三、研究設计

(一)数据来源

本文使用沪深两市A股上市公司2007—2017年的数据进行实证检验。剔除金融类、ST和期间退市和进行IPO的样本。对所有微观层面的数据的连续变量进行1%和99%的缩尾处理,以减轻离群值的干扰。企业的财务数据来自于Wind数据库。各省(直辖市、自治区)的财政科技支出源于各地区的历年统计年鉴。

(二)变量设定

1.被解释变量

企业非效率投资(Absxinvest)。借鉴Richardson(2006)[24]的研究,设定了如下模型测度企业的非效率投资水平。

在模型(1)中,Invest为企业当期投资规模,Size为企业规模,Lev为资本结构,Growth为主营业务收入增长率,Age为企业年龄,Ret为股票收益率,CFO为经营活动净现金流,并考虑了行业同时间的固定效应。本项研究采用模型(1)来测算企业当期最佳投资规模,然后用实际投资规模减去最佳投资规模,残差部分(绝对值)即表示企业的非效率投资水平(Absxinvest)。特别的,残差绝对值表示企业非效率投资水平,如若残差大于0则表示投资过度(Overinvest),残差小于0则表示投资不足(Underinvest)。

2.核心解释变量

财政科技支出强度(FEST)。借鉴吴非等(2017)的研究,考虑到绝对量指标的局限性,本文采用财政科技支出的相对指标更为可靠。具体来说,本文利用财政科技投入占GDP的比重来衡量财政科技支出的强度。

3.控制变量

为提高研究精度,本文加入了一系列控制变量。包括企业年龄(Age),企业资本密集度(Capital,总资产与营业收入之比),企业总资产(lntotal-asset),企业总收入(lnincome),净资产收益率(ROE),每股收益(EPS),两职合一(Merge,董事长和总经理两职合一为1,否则为0),审计意见(Audi,会计事务所出具非标意见为1,否则为0)。

(三)模型设定与实证策略

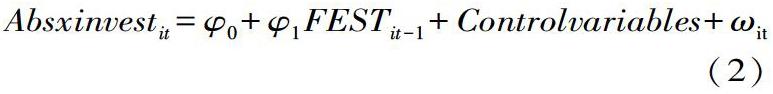

为研究地方财政科技支出对企业非效率投资的影响,本文设定了模型(2)加以检验。

其中,回归中的被解释变量为企业非效率投资水平(Absxinvest);为了更精确研究企业非效率投资的状态,本文进一步将整体非效率投资水平分解为投资过度(Overinvest)和投资不足(Underinvest)进行回归检验;核心解释变量FEST为财政科技支出强度;Controlvariables为前述控制变量;ω为模型随机误差项。考虑到财政科技支出影响企业效率水平需要一定的时滞,本文对核心解释变量进行了滞后1期处理。

四、实证结果及经济解释

(一)基准回归:财政科技支出与企业非效率投资

在基准的分析回归中(见表1),本文采取了递进式的回归设定。在模型(1)—(3)中,仅纳入了时间和行业的虚拟变量用以控制相关的固定效应;在模型(4)—(6)中,则纳入了控制变量组。在第一组回归检验中,财政科技支出的滞后1期变量(L.FEST)对于企业的整体非效率投资水平(Absxinvest)有显著抑制作用,由此可以确证,政府的财政科技支出有效地降低了企业的非效率投资。进一步地,本文分解了企业的非效率投资变量,将其降维至投资过度(Overinvest)和投资不足(Underinvest)两个层面。研究发现,L.FEST对企业的过度投资行为无法通过任何惯常水平下的统计显著性检验;而L.FEST对企业的投资不足有着较好的抑制效果。这表明,政府财政科技支出对企业非效率投资的抑制,主要是体现在抑制投资不足。在模型(4)—(6)中纳入了控制变量后,相关的实证回归结果并没有发生任何变异,由此表明本文的核心结论应当是稳健的。

本文认为其可能的原因在于,第一,政府的财政科技支出具有一定的科技专项性特征,能对企业的科学技术研发活动起到了一个“撬动”作用,从而提升企业的生产效率。第二,政府的财政科技支出多,注重后期经济绩效的考核,由此驱动企业更好地利用财政科技资源与自身的生产资源相匹配,从而推动生产边界向外扩展。值得说明的是,许多企业都面临着较大的融资约束问题[25],从而导致了自身的投资低于均衡水平。财政科技支持无异于“雪中送炭”,降低企业的投资不足程度。

进一步地,本文界分财政科技支出强度较高组与较低组(以中位数为分界线)两个组别(见表2),并重新进行回归检验。研究发现,在财政科技支出强度较小组别中(模型(4)—(6)),财政科技支出变量L.FEST对企业各类别的非效率投资水平都没有产生显著的影响。这意味着,只有在财政科技支出具备了一定强度时,政府财政行为才能对企业产生影响。在模型(1)—(3)中,L.FEST展现出了一定的效果:对于企业整体的非效率投资变量和投资不足变量的影响都为负值且均通过显著性检验,从而为上述分析提供了经验证据的支持。

(二)异质性检验:基于企业属性差异的分类检验

由于不同属性的企业在面对相同的财政科技支出影响时,可能会产生具有差异性的反应行为。因此,本文甄选了两类企业组别(国有企业(State)和高科技行业(HT))进行研究。选择这两类企业的原因在于,财政科技支出是一种的政府行为,而国有企业同政府之间天然存在着联结纽带;此外,财政科技支出核心指向在于提升技术创新水平,而高科技行业与此密切关联。为了分析上述问题,本文进行了表3的实证检验。

研究发现,对于国有企业而言,财政科技支出能够降低非效率投资行为,表明财政科技支出能帮助国有企业降低非效率投资水平。但略有差异的是,财政科技支出变量L.FEST对国有企业的投资不足行为并没有产生具有统计显著差异的影响,反而是对投资过度起到了抑制作用。确实,国有企业能够在市场中获取更多的资源,由于资源边界限制而出现的投资不足可能性相对较低。相比之下,国有企业由于自身资源相对富足,反而可能存在一定的投资过度倾向。而政府财政科技支出对企业的支持,大多都存在一定的后效考核,从而为国有企业精准使用资源提供激励,抑制过度投资。

对于高科技企业而言,财政科技支出全面降低了企业的非效率投资行为。本文认为,高科技企业本身就存在着较大的资源约束问题,财政科技的支持,能够为这类企业提供足够强度的资源支持;从另一个侧面来看,政府(财政科技)同企业的相互匹配,带来了更多的信息拟合,提升企业的运行效率,也降低了其非效率投资行为。由此不难发现,尽管财政科技支出对两类企业(国有企业、高科技企业)均有效果,但对高科技企业的作用更加突出。

(三)机制检验:财政科技支出降低企业非效率投资的路径识别

综上所述,本文充分就“财政科技支出—企业非效率投资”的整体影响及其异质性特征进行了详尽地分析和解读,但对于财政科技支出如何影响企业非效率投资行为并没有清晰的解答。对此,本文借鉴了温忠麟等(2004)的研究,建构了中介效应模型加以检验其中的机制路径。

在中介变量(Mediator)的选取上,本文选取了企业的研发投入强度(R&D,企业研发投入/主营业务收入的比值)、企业金融杠杆(FIN,(非流动负债合计+短期借款+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+衍生金融负债)/负债合计)。

在表4中,研究发现,财政科技支出强度越大,则越能够提升企业的研发投入强度。确实,财政科技支出对企业起到了显著的补充作用,企业也提升了研发投入以配合财政科技支出的使用。进一步地,企业研发投入强度的增加,能够有效降低企业的整体非效率投资水平,对于企业的投资不足而言也有显著的抑制效果。本部分的机制检验,也为表1基准回归中的“财政科技支出主要降低投资不足”的研究结论提供了支持。本文认为,企业的研发投入强度越大,意味企业面对技术创新研发的技术窗口时,能够加大投入把握时机提高自身科技创新能力,由此降低了企业非效率投资水平。由此,形成了“财政科技支出→(增加)企业研发投入强度→(抑制)企业非效率投资及其投资不足”的传导路径。

在表5中,本文以企业金融杠杆为中介变量进行检验。研究发现,企业的财政科技支出强度越高,越能够显著地降低企业的金融杠杆水平。财政科技支出能够有效为企业注入资源,在良好的资源预期下,企业无需通过加杠杆的方式来获取资金。毫无疑问,企业的加杠杆行为会对企业正常的经营秩序造成的冲击。如企业加大了金融杠杆后,经营管理层更加关注短期如何确保企业财务稳定不出现危机,而对提升效率关注不多。特别的,企业在加杠杆后,可能存在一定的“过激”投资行为,以求在市场中获取超额回报以纾解自身的财务困境,带来了更为明显的非效率投资行为。由此,形成了财政科技支出降低金融杠杆,而金融杠杆提升企业非效率投资水平的负向传导路径。

五、稳健性检验

(一)增删重要因素

本项研究的数据时间跨度为2007—2017年,在该时间区间中包括了某些影响地方财政支出的重大影响因素,需要进一步加以剔除以尽可能确保研究结论的稳健。为了剔除这类重大因素冲击,本文将回归的数据时间限定在2011—2017年,剔除了2008年、2009年和2010年(考虑了“四万亿政策”存在的滞后效应),并重新进行了回归检验。研究发现,财政科技支出变量L.FEST依旧对企业的非效率投资起着明显的抑制作用。在模型(4)—(6)中,则本着相反的路径,考虑了经济政策不确定性因素的影响。结果发现,相关的核心结论并没有发生大的变异,财政科技支出抑制企业非效率投资行为依旧稳健,见表6。

(二)更替核心变量算法

为了确保本项研究结论的确当性,本文还对核心解释变量进行了重构。在表7的稳健性检验中,本文则采用了另外两种计算方法,一是财政科技支出与地方GDP总量之比(FEST2);另一种为财政科技支出与地方一般预算支出之比(FEST3)。结果发现,无论核心解释变量的计算方法進行了何种变换,财政科技支出降低企业非效率投资,且能够降低企业投资不足的核心结论依旧没有发生任何变化。

(三)采用高阶固定效应检验

在表8的实证检验中,本文进一步采用了更为严格的高阶固定效应控制模式。在模型(1)—(3)中,本文控制了所有“时间”和“行业”虚拟变量的交互项;在模型(4)—(6)中,本文则控制了所有“时间”和“省份”虚拟变量的交互项。研究发现,在变更了固定效应控制模式后,财政科技支出变量L.FEST依旧对企业非效率投资和投资不足有着统计显著意义的抑制作用。

(四)考虑时间上的远期效应

本文在表9中,延长了回归的预测窗口期,考虑了财政科技支出的滞后2、3和4期对企业非效率投资的影响,以判别“财政科技支出—企业非效率投资”在较长时间轴上的动态轨迹特征。研究发现,无论财政科技支出变量滞后期数如何,都对企业的非效率投资和投资不足行为展现出了显著的抑制作用,且这种作用在较长的一个时期内都是有效的。

六、研究结论和政策建议

本文利用省级层面的财政科技支出数据同上市微观企业进行匹配,研究财政科技支出对企业非效率投资的影响,并就其中的机制路径进行了识别检验,得到核心研究结论如下。

(一)研究结论

第一,财政科技支出能够有效抑制企业的非效率投资水平,并且长期展现出了较强的功效。特别的,财政科技支出对企业非效率投资的抑制,主要体现在抑制企业投资不足而非投资过度上。第二,“财政科技支出—企业非效率投资”关系在不同企业属性差异下展现出差异化的效果。具体来看,财政科技支出在一定程度上缓解了国有企业的投资过度问题;对于高科技企业而言,财政科技支出的表现相对优异,其全方位地降低了高科技企业的非效率投资水平(包括投资过度和投资不足)。第三,从财政科技支出影响企业非效率投资的具体传导路径来看,财政科技支出充裕了企业资源,驱动企业进一步强化了研发投入强度,达到了提升企业效率的目的;在企业资源充裕的情境下,企业也降低了自身的金融杠杆水平,避免了杠杆扰乱企业经济效率的可能。

(二)政策建议

综合以上结论,本研究具有如下重要的政策启示。

(1)构建长效的财政科技支出机制。亟需改革和优化现有的财政支持体系,坚持问题、需求和结果导向相结合,持续加大财政资源投放力度的同时,也要提升财政科技支出绩效,从源头上为企业投资效率优化提供重要支撑。

(2)校正企业非效率投资在于推动整体投资效率提升。对此,一方面需要充分发挥市场“无形的手”的功能,尽最大可能降低企业非效率投资;另一方面也要强化市场与政府联动形成合力,注重发挥政府这只“有形的手”在驱动企业提升投资效率上的催化功能,使得财政科技有效提升企业投资效率。

(3)实施差异化的财政科技支出政策。摒弃“一刀切”的粗放式投放方式,加大财政科技支出的统筹和联动力度,对不同属性的企业精准分类施策。提升财政科技支出绩效评价的科学性强化对国有企业和高科技企业的支持,争取财政科技支出效益最大化,更好提振企业投资效率。

(4)进一步疏通财政科技支出作用于企业投资效率的机制路径,最大限度发挥财政科技支出之于企业投资效率的提升效果。强化财政科技支出对优质创新资源的引导,驱动企业加大力度创新;优化财政科技经费管理体系,给予企业在相关财政经费预算编制、管理等方面更大的自主权,提升企业财务稳健水平,抑制企业非效率投资冲动。

[参考文献]

[1]曲振涛,林新文.税式支出、激励路径与制造业转型升级[J].产经评论,2019,10(4):95-108.

[2]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[3]MODIGLIANI F,MILLER MH.The cost of capital,corporation finance and the theory of investment[J].The American economic review,1959,49(4):655-669.

[4]JENSEN M C.Agency costs of free cash flow,corporate financeand takeovers[J].The American economic review,1986,76(2):323-329.

[5]STEIN J.Agency,information and corporate investment.handbook of the economics of finance[M].Amsterdam:North-Holland,2003:111 -165.

[6]GOMARIZ M F C,BALLESTA J P S.Financial reporting quality,debt maturity and investment efficiency[J].Journal of banking & finance,2014(40):494-506.

[7]楊志强,李增泉.混合所有制、环境不确定性与投资效率——基于产权专业化视角[J].上海财经大学学报,2018,20(2):4-24.

[8]靳庆鲁,孔祥,侯青川.货币政策、民营企业投资效率与公司期权价值[J].经济研究,2012(5):96-106.

[9]申慧慧,于鹏,吴联生.国有股权、环境不确定性与投资效率[J].经济研究,2012(7) :113-126.

[10]王东清,刘静静.环境不确定性、会计稳健性与非效率投资——基于民营上市公司的经验证据[J].经济问题,2018(3):125-129.

[11]孙光国,孙瑞琦.控股股东委派执行董事能否提升公司治理水平[J].南开管理评论,2018,21(1):88-98,108.

[12]LEWIS V,WINKLER R.Fiscal policy and business formation in open economies[J].Research in economics,2015,69(4):603-620.

[13]申广军,陈斌开,杨汝岱.减税能否提振中国经济?——基于中国增值税改革的实证研究[J].经济研究,2016(11):70-82.

[14]黄海杰,吕长江,EDWARD LEE.“四万亿投资”政策对企业投资效率的影响[J].会计研究,2016(2):51-57.

[15]王文甫,张南,岳超云.我国财政政策冲击的识别与效应——符号约束方法下的SVAR分析[J].财经研究,2015(6):70-81.

[16]王克敏,刘静,李晓溪.产业政策、政府支持与公司投资效率研究[J].管理世界,2017(3):113-124.

[17]杨志强,李增泉.混合所有制、环境不确定性与投资效率——基于产权专业化视角[J].上海财经大学学报,2018(2):4-24.

[18]师俊国,沈中华,张利平.普惠金融对投资效率的非线性效应分析[J].南方经济,2016(2):73-86.

[19]ARRIGHI G.The long twentieth century:money,power,and the origins of our times[J].American political science association,1994,89(4):427-436.

[20]张成思,张步昙.中国实业投资率下降之谜: 经济金融化视角[J].经济研究,2016(12):32-46.

[21]张昭,朱峻萱,李安渝.企业金融化是否降低了投资效率[J].金融经济学研究,2018(1):104-116.

[22]吴非,杜金岷,李华民.财政科技投入支出、地方政府行为与区域创新异质性[J].财政研究,2017(11):62-76.

[23]刘飞,王开科.我国中小板上市公司是投资不足还是投资过度?[J].经济评论,2014(4):122-135,160.

[24]RICHARDSON S.Over-investment of free cash flow[J].Review of accounting studies,2006,11(2-3): 159-189.

[25]广金·广东金融高新区发展战略研究课题组.新时代民营企业融资困境的成因与治理方略:解读习近平总书记金融改革思想[J].金融经济学研究,2019(3):3-12.