“健康中国”建设视角下“体医融合”研究的进展

2020-12-17于洪军冯晓露仇军

于洪军 冯晓露 仇军

摘 要:21世纪的中国,党和国家更加重视人民健康。提出“健康中国”战略,“体医融合”成为中国学者关注的热点。运用文献研究法,在梳理分析“体医融合”概念的基础上,从“体医融合”促进国民健康的方面分析了其他国家学者关于身体活动与人体健康的相关关系及身体活动与心脏病相关性的研究,梳理了“体医融合”在预防疾病、促进国民健康的研究进展,梳理了部分国家“体医融合”促进国民健康的政策,基于此,展望中国“体医融合”的研究路径。

关键词:体医融合;健康中国;身体活动;政策

中图分类号:G 804 学科代码:040302 文献标识码:A

Abstract:In the 21st century China, the CPC and the government pay more attention to peoples health. The strategy of “healthy China” was put forward and “integration of sport and medicine” has become the focus of Chinese scholars. Using the method of literature review, this paper analyzes the research on the relationship between physical activity and human health and the correlation between physical activity and heart disease by scholars from other countries on the basis of summarizing and analyzing the concept of “integration of sport and medicine” to promote national health. It also summarizes the research progress of “integration of sport and medicine” in preventing diseases and promoting national health, and summarizes the policies of “integration of sports and medicine” to promote national health in some countries. Based on this, this paper makes some proposition on the research path of “integration of sports and medicine” in China.

Keywords: integration of sports and medicine; healthy China; physical activity; policy

21世纪的中国,党和国家更加重视人民健康。《“健康中国2030”规劃纲要》[1]于2016年发布并提出了,加强“体医融合”和非医疗健康干预。“体医融合”迅速成为中国学术界研究的热点。本文从中国学者对“体医融合”的概念界定进行了回顾与分析,从“体医融合”促进国民健康的方面分析了其他国家学者关于身体活动与人体健康的相关关系及身体活动与心脏病相关性的研究,梳理了“体医融合”在预防疾病、促进国民健康的研究进展,分析了部分国家“体医融合”促进国民健康的政策及政策实施,基于此,展望中国“体医融合”的研究路径。

1 “体医融合”的概念分析

“体医融合”作为一个特定的概念被提出的时间并不长,最初也称为“体医结合”。对于这一概念有学者从价值功能的视角进行了解释,例如:郭建军、张剑威认为,“体医融合”是指运用体育运动方式结合医疗手段促进健康的一种模式,其特点在于综合运用体育与医疗多种要素,发挥其在慢性病预防和康复、健康促进等方面的积极作用[2-3]。张鲲 等[4]认为,“体医融合”是体育系统和医疗系统改革的重要路径,不仅能发挥体育在促进健康方面的作用,还可以推进医疗体制改革。刘海平 等[5]从全民健身的视角讨论了“体医融合”对于促进全民健康的作用。还有学者从认识“体育”和“医疗”之间的关系对“体医融合”进行了界定,例如:宣海德认为,“体医融合”要在医学体检、体质健康测评、运动健身和保健康复等方面促进体育部门与医疗卫生部门的结合与相互补充,才能达到防治疾病和促进人的身心健康的目的[6]。廖远朋 等认为,“体医融合”包括思想、理念等多方面、多层次的相互结合和相互补益[7]。梁丽珍认为,“体医融合”的关键在于大力推进体育与医疗卫生2大系统的深度融合,才能发挥体育促进人的健康的重要作用[8]。常凤 等讨论了“健康中国”战略背景下体育与医疗共生关系的实然性与必然性[9]。有的学者则从“体医融合”实现方式的角度讨论了“体医融合”的本质内涵,例如:胡扬[10]认为,“体医融合”是构建联动管理机制,促进卫生和体育2个部门融合协同治理,使更多人形成健康的生活方式。李璟圆 等[11]认为,“体医融合”的本质主要体现在3个方面:1)体育运动是一种增强体质、预防疾病、辅助医学治疗的有效手段;2)将医学理论与方法同体育运动结合发挥保健康复作用;3)由政府主导,人民广泛参与,才能最终实现“体医融合”的目标。这决定了“体医融合”的实现路径不仅需要体育与医学专业的人才与资源的共享,也需要通过加强体育与医疗卫生服务部门协同推动。余清 等[12]从运动医学与运动康复角度讨论了“体医融合”背景下运动康复中心发展的困境,并提出对策。

由于“体医融合”这一概念提出之初更多的是一种文件用语,仅有的一些和“体医融合”这一概念相关的研究,或从体育与医疗卫生相互关系、或从体育系统与医疗卫生系统协作、或从“体医融合”实现方式等方面进行阐释,少有学者将其作为特定概念进行界定的。“体医融合”无论是作为特定概念,还是作为文件用语,目前还没有形成广泛共识。在“健康中国”战略实施背景下,“体医融合”作为公共服务和健康服务体系建设的重要部分,其内涵更加丰富。笔者认为,所谓“体医融合”就是指在政策引导下,政府部门有效整合体育系统和医疗卫生系统的有形资源和无形资源,通过广大人民群众的广泛参与,达到增强人民体质、提高人民健康水平的服务模式和服务过程。

2 “体医融合”与国民健康促进的研究

2.1 身体活动与人体健康的相关关系研究

对体育干预人体健康及其与疾病关系的研究可以追溯到1800年剑桥大学和牛津大学关于赛艇选手的研究,该研究发现赛艇选手要比其他人群更加长寿和健康[13]。Guy于1843年发表的论文显示,在不同劳动强度下工人全因死亡率有差异[14],经常参与体育运动的工人全因死亡率显著低于体育运动参与较少的工人。Smith于1864年发表的论文显示,有较多身体活动的农民的全因死亡率会降低[15]。Silverstein等于1922年发表的论文显示,身体活动较多的职业人比身体活动较少的职业人死亡率更低[16] 。之后,随着医学发展和药物对疾病治疗效果的改善,身体活动对健康影响方面的研究在很长一段时间里被忽视[17]。

Hedley[18]于1939年发表的论文中研究了心血管疾病的全因死亡率与职业之间的相关性,其发现一些商人患心血管疾病的全因死亡率远远高于一些体力劳动者。Morris等[19] 在1950年发表的论文中,通过对一些公交汽车司机进行研究发现,导致这些公交汽车司机心血管疾病发生率急剧上升的主要原因是长期缺乏身体活动。此后,身体活动对健康的影响研究再次受到关注。Paffenbarger等[20]在1951年发表的论文中,通过长达16年的纵向追踪,研究了3 263名年龄在34~65岁的码头工人的身体活动与健康的相关性,结果发现,有291名码头工人死于缺乏身体活动引发的心血管疾病,身体活动较多的码头工人由心血管疾病引发的全因死亡率远低于身体活动较少者。 Paffenbarge等[21]在1975年发表的论文中,再次对6 000名码头工人的身体活动与心血管疾病的相关性进行了研究,发现在低强度身体活动组、中强度身体活动组和高强度身体活动组中,身体活动强度与心血管疾病的全因死亡率分别是每年0.199%、0.157%和0.056%。Paffenbarger 等[22]还从1962年起对哈佛大学样本大学生的体育锻炼与心血管疾病、心脏病之间的相关性进行了调查研究。调查结果发现, 样本大学生参与体育锻炼的程度与其心血管疾病及全因死亡率之间存在负相关关系。Shapiro等[23]于1965年发表的论文中采用问卷调查方式对“纽约健康保险计划”的会员进行了调查,主要研究体育锻炼习惯与致命性心脏病及非致命性心脏病的相关关系。该研究发现,积极参与体育锻炼的男性的心肌梗死患病率和全因死亡率低于较少参与体育锻炼的男性。Montoye等[24]于1976年发表的论文中,对“Tecumseh社区”居住的男性进行问卷调查发现,排除饮食因素,该社区积极参与体育锻炼的人,其血清甘油三酯水平显著低于很少参与体育锻炼的人。Taylor等[25]于1978年发表的论文中,以美国一些铁路工人为调查对象,对其身体活动能否有效預防心脏病进行了研究,结果表明,有积极的身体活动的铁路工人比经常静坐的铁路工人患心脏病的概率和全因死亡率更低。Magnus等[26]于1979年发表的论文中,对身体活动与急性冠状动脉疾病之间的相关关系进行了追踪研究,研究结果认为,身体活动对急性冠状动脉疾病的作用要在每年至少持续坚持身体活动9个月以上才能显现出来,短期的身体活动行为和短期高强度体育锻炼不能对该疾病产生作用。Powell 等[27]于1987年发表的论文中研究探讨了身体活动与冠心病发生率之间的相关关系,其认为缺乏身体活动是导致此疾病的主要原因。

20世纪90年代,随着大量有关身体活动与体育锻炼对体质健康影响研究的出现,身体活动及体育锻炼与体质健康之间存在着正相关关系已成为一些学者的共识。进入21世纪,有大量研究显示,身体活动与慢性疾病患病率之间存在线性关系,即越缺乏身体活动与体育锻炼的人,其患慢性疾病的概率就越高;越经常进行身体活动与体育锻炼的人,其患慢性疾病的概率就越低。

2.2 身体活动与人体健康的经典研究

21世纪以前,美国人患心血管疾病的概率较低。据“约翰·霍普金斯医院”的医学日志记载,7年期间,其只接诊了4例心血管疾病患者。又据该医院的Osler医生的“医学观察记录”中记载,到1910年,在近20年的时间里,他接诊了208例心血管疾病患者。受Osler [28]研究的启发,Morris等[19]提出了假设:工作中身体活动较频繁的人相比工作中缺乏身体活动的人,具有更低的缺血性心脏病患病率。此后,Morris 等[29]对样本邮递员和样本电话接线员进行了对比研究。研究结果表明,工作时经常处于身体活动状态中的邮递员相对于工作时长期静坐的电话接线员的慢性病患病率要低。Morris 等[30]于1960年发表的论文中,关于不同运动强度的身体活动对慢性心血管疾病的影响进行了深入研究,研究结果发现,经常参与较高运动强度的体育锻炼的人群相比参与较低运动强度的体育锻炼的人群能够更好地预防心血管疾病;并且高运动强度的体育锻炼相较于高强度的体力活动而言,预防慢性病的效果更好[19,31]。

在Morris提出工作时身体活动较多的人患缺血性冠心病的概率低,即使患有冠心病,工作时身体活动较多的人发病年龄更晚、病情相对更轻[19]的假设后,关于工作时身体活动与疾病的相关性研究在多个国家展开。例如:有关于芬兰的伐木工人的研究[32]、有关于美国的铁路工人的研究[33]、“伯明翰心脏病”研究[34-35]、“泰库姆塞赫”社区卫生研究[24]。这些研究是身体活动与健康相关关系的重要研究,对身体活动流行病学研究起到了重要作用。

2.2.1 美国伯明翰地区居民的心脏病研究

由R.D.Thomas主持的关于美国伯明翰地区居民的心脏病的研究始于1948年,该项研究于1949—1966年选取了年龄在30~62岁居住在美国马萨诸塞州伯明翰地区的5 209 人作为研究样本[36]。最早加入研究组的受试者每2年进行一次包括常规静态心电图检查、胸部X线检查、尿常规检查和血液检测。1971年,研究者对早期受试者夫妇中的成年后代选取了5 135 人开始进行跟进研究。1995 年,500 名该社区的居民又加入到R.D.Thomas的后续研究中。尽管最早参与该研究的5 209名受试者已有75%的人因心血管疾病离世,但新进入研究组的受试者使得伯明翰居民心脏病研究得以持续。这项研究的结果显示,身体活动与降低心脏病患病率有关[37]。2002年,R.D.Thomas开始招募早期参与研究的受试者的第三代人加入,至今,该研究组已经发表了1 000多篇论文。

2.2.2 美国密歇根“泰库姆塞赫”社区居民心血管疾病影响因素研究

J.T.Francis提出基于社区研究心血管疾病影响因素的流行病学纵向追踪的研究思路[38]。该项研究始于美国密西根的“泰库姆塞赫”社区,该社区是一个有着9 500多人的美国密歇根城郊社區,该社区有90%的居民于1959年参与了该项研究。该研究对受试者共开展了3个周期的健康体检:1)第1个周期是1959—1960年,有年龄在20岁及以上的居民共计8 641人参加了健康体检(其中88%的人符合本项研究的要求),体检项包括:胸部X线检查、肺功能检测、常规静态心电图检查、人体形态学测试、尿常规检查和血液检测,以及300余项关于生活方式的问卷调查。2)第2个周期是1961—1965年,对大多数早期参与研究的受试者进行重复体检,并增加了2 500名新的受试者,同时采用台阶试验对16~69岁的男性受试者的运动试验中心率反应和运动后恢复能力进行了评估。3)第3个周期是1967—1969年,在此周期的研究中增加了跑台实验。

2.2.3 美国的码头工人及某大学校友的身体活动与心脏病的相关性研究

关于身体活动与人体健康的相关性研究中影响力最持久的研究是由Paffenbarger等开展的美国旧金山码头工人身体活动与心脏病的相关性研究,以及出生于20世纪六七十年代的美国哈佛大学的“大学校友”的身体活动与心脏病的相关性研究,以上是关于身体活动与心脏病的相关性研究中2项经典研究[20-21,39]。Paffenbarger教授主持的这2项身体活动与心脏病相关关系的研究,进一步显示了身体活动与人体健康之间的相关关系。这些研究表明,身体活动不足已经成为美国一些人群的一个重要的公共卫生问题,而且身体活动也越来越成为公共卫生与预防医学研究中某些国家的学者关注的重要问题。

“大学校友身体活动与心脏病的相关性研究”的周期很长,该研究从1916—1950年追踪了美国某大学的36 000名男性大学生的身体活动情况。通过调查这些受试大学生每天走的楼梯阶数、行走的路程长度和体育活动参与情况,将这些受试大学生的身体活动能量代谢消耗值与其身体健康状况进行相关分析。研究结果发现,每天行走超过5个街区、走楼梯超过50阶或每周参与大运动强度体育活动的受试大学生,相比没有参与以上身体活动的受试大学生,其患心脏病的概率低很多;而每周只进行小运动强度体育活动的受试大学生,其患心脏病的概率并未降低。同时,该项研究还通过美国的该所大学校友死亡人数和死亡原因的名单记录,将身体活动的能量代谢以8 400 KJ/wk为分界点,分为低身体活动组和高身体活动组。Paffenbarger 等在1978年收集的572名患心血管疾病的该校受试大学生信息中,215人因心血管疾病离世,身体活动和心血管疾病之间的相关关系得以证实[39]。同时,该研究中提出了,身体活动能量代谢在2 100 kJ/w到8 400 kJ/w之间的患心血管疾病的风险率,并建立了该校受试大学生身体活动与心脏病之间的量化相关关系。Paffenbarger等还提出了每周消耗约83 722 J的身体活动的最佳负荷量,以此运动强度进行体育锻炼能有效降低心血管疾病的患病率[22]。 2.2.4 美国库珀有氧中心的纵向研究

Morris和Paffenbarger的研究仅揭示了身体活动与心脏病之间的相关关系,但并未涉及到受试者自身的体质健康状况。基于受试者体质健康状况基础上的身体活动情况及体质与健康之间的相关关系研究,也能有力地支撑身体活动与健康之间的相关关系。Taylor是第一个利用有氧耐力实验室进行流行病学研究的学者[40],其发现按受试者体质健康水平监测结果由高到低排序位列前1/4的受试者患心血管疾病的概率比位列后1/4的受试者患心血管疾病的概率低50%[41]。

库珀有氧中心(以下简称“ACLS”)的纵向研究是一项关于饮食、身体活动及生活方式对受试者的病亡率和患慢性病的风险率影响的追踪研究[42]。在同类研究中,ACLS的研究是样本数量最大的预测性研究,其研究数据来源于从1970—2000年在美国德克萨斯州某诊所对超过80 000例患者进行的测试结果。该研究追踪了有氧耐力训练与人体健康之间的相关关系[43]。该研究中很多受试者参与了多次测试。研究结果表明,身体素质在中等以上水平的受试者,其病亡率会显著下降[44]。该研究还通过12年的追踪分析了2 603名年龄在60岁及以上的老年人的有氧耐力和病亡率的相关关系,研究结果显示,有氧耐力高的受试者中,其病亡率可降低至病亡受试者总数的20%。该研究结果还显示,相对于糖尿病、高血压等疾病因素,较低的有氧耐力是导致受试者病亡的指标之一[45-46]。ACLS的独特性在于其临床检查和健康体检包括了对肌肉力量测试和有氧耐力测试。 ACLS共发表了超过100篇关于身体活动与低病亡率及罹患心血管疾病、糖尿病、抑郁症、代谢综合征的风险率的论文。Blair等在1989年发表的关于受试者身体活动与降低全因死亡率的相关关系的论文是美国身体活动流行病学研究中被引量最高的论文之一,迄今为止被引量超过了5 000次[47]。

2.2.5 关于美国女性护士体力活动与心血管疾病相关性的研究

美国学者關于女性护士的健康状况研究是持续时间最长的女性人群的研究。美国学者的一项研究中追踪了超过100 000名女性护士的体力活动与患心血管疾病的情况[48]。该研究是由S.Frank于1976年发起,一共有大约240 000名女性护士参与了这项研究。1986年之后,受试者每2年收到一份关于其医疗史的问卷,每4年收到关于过去24~28个月间有关其身体活动习惯的问卷。通过问卷调查,研究者分析女性护士生活方式与心血管疾病患病率的相关关系,建立了身体活动与女性护士心血管疾病之间的量化相关关系。1999年Manson等研究调查了72 000名年龄在40~65岁的女性护士的身体活动与心血管疾病的数据,分析认为,受试女性护士的身体活动与患慢性病存在着负相关关系。该研究显示,从低强度到高强度身体活动水平与患慢性病风险率之间的相关关系为从23%到54%。对受试者的疾病家族史及各种疾病风险行为进行调节后,受试者从低强度到高强度的身体活动水平与患慢性病风险率的相关关系在12%~34%。 其中,每周参与150 min身体活动的女性护士患慢性病的患病率下降到了35%,尤其对于中年女性护士而言,其身体活动对降低慢性病患病率的作用更大[49]。

3 “体医融合”促进国民健康的政策

本研究中的“体医融合”促进国民健康的政策是指为了提高国民健康水平与体育、医疗相关的政府文件。进入21世纪,一些国家制定和发布了推动“体医融合”促进国民健康的政策,这方面的政策以下主要从政策主题、政策实施与目标2个方面来分析。

3.1 “体医融合”促进国民健康的政策主题

“体医融合”促进国民健康的政策属于公共政策范畴,本研究中,“体医融合”促进国民健康的政策主要是大众体育政策和公共卫生政策。在中国,《全民健身计划(2016—2020年)》于2016年发布,其中强调全民健康是国家综合实力的重要体现,是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段。并提出制定并实施“运动促进健康科技行动计划”,推广“运动是良医”等理念,这为“体医融合”提供了有利的政策前提。同年10月,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》[1],其中明确提出要“加强‘体医融合和非医疗健康干预”,主要内容包括:发布体育健身活动指南,建立完善针对不同人群、不同环境、不同身体状况的运动处方库,推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用。国务院办公厅于2017年发布了《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》[50],其中提出:促进体医融合,在有条件的机构开设运动指导门诊,提供运动健康服务。2019年,《国务院关于实施健康中国行动的意见》[51]发布,以提高全民健康水平的落实《“健康中国2030”规划纲要》的中长期行动就此展开。

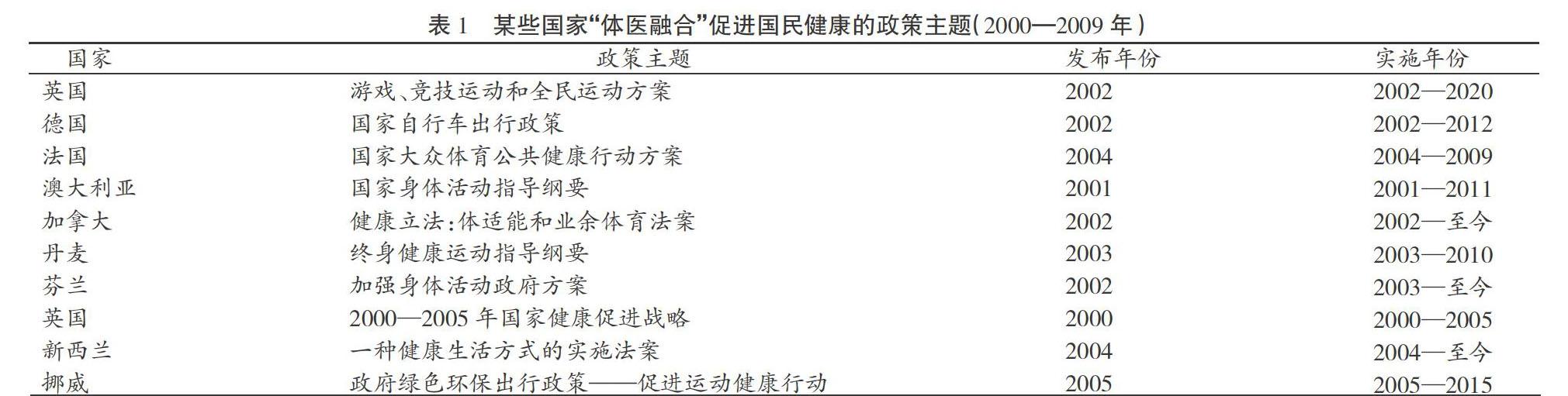

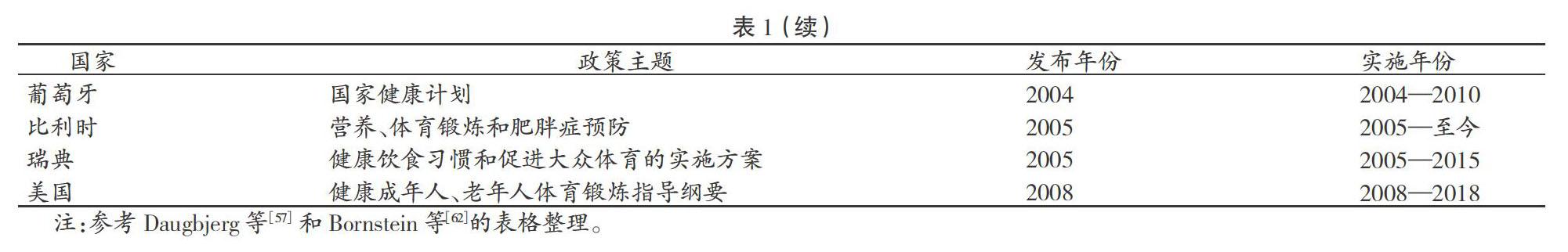

笔者对当前其他一些国家的体育与公共卫生政策的主题进行分析发现,进入21世纪后,很多国家通过制定政策促进国民参与体育,尤其在2000年以后很多国家制定了新的公共体育政策[52-61]。本研究对这些国家2000年以来出台的体育活动与公共卫生政策进行了汇总,见表1和表2。这些政策的主题主要包括公共卫生与健康、促进国民体育参与。公共卫生与健康方面的政策主要有公共卫生、生活方式、医疗保健等。例如:英国于2000年发布的《2000—2005年国家健康促进战略》、瑞典于2005年颁布的《健康饮食习惯和促进大众体育的实施方案》、美国于2008年发布的《健康成年人、老年人体育锻炼指导纲要》、丹麦于2003年发布的《终身健康运动指导纲要》、英国于2004年发布的《游戏、竞技运动和全民运动方案》等。促进国民体育参与方面的政策主题主要包括体育活动指南、健康促进,例如:英国于2011年发布了与身体活动指南相关的政策、美国于2017年发布了与青少年体育活动相关的政策、加拿大于2017年发布了与学校健康教育相关的政策、澳大利亚于2017年发布了与老年人的体育活动指南相关的政策、芬兰于2013年发布了与促进健康及体育活动相关的政策,等等。

3.2 “体医融合”促进国民健康政策的实施

在“体医融合”促进国民健康政策的实施方面,一些学者的研究表明,某些国家“体医融合”促进国民健康政策在实施中主要是由1个政府部门或多个政府部门牵头,政策实施的牵头部门以卫生部门为主的国家最多[52-53, 56-57, 59-60, 63-65]。同时,许多国家在政策实施过程中采用多部门共同负责的形式。这些国家的“体医融合”促进国民健康政策实施主要包括资金保障,政策实施的重点是提高国民健康水平;政策实施相关领域包括交通与建筑领域;政策实施效果评估设有等级。见表3和表4。

4 展望

对当前中国和其他国家的“体医融合”研究方面的论文进行梳理发现,一些外国学者关于“体医融合”方面的研究较多。中国学者近年来也开始关注“体医融合”问题,主要在“体医融合”的概念界定研究上有所进展。外国学者关于“体医融合”的研究与运动医学、流行病学和社会行为学等诸多学科相关。在运动医学、流行病学研究方面,有一些外国学者对“体医融合”研究特别是体育锻炼或身体活动等健康促进行为与心血管疾病相关性的研究较早,对身体活动与心脏病的相关关系的研究中出现了诸多经典研究,这为美国的“体医融合”奠定了理论基础。在社会行为学研究方面,一些外国学者较早地发现了体育与医疗结合在促进人体健康方面的作用。通过“体医融合”促进国民健康从国家、社会和个人层面都具有重要性,许多国家出台了与“体医融合”相关的体育活动及促进国民健康的政策。例如:宏观层面的政策有《国家健康促进战略》《国家身体活动指导纲要》《国家大众体育公共健康行动方案》等;微观层面的政策有《加拿大儿童和青少年久坐行为指南》《加拿大儿童和青少年24 h运动指南》等。

中国学者对“体医融合”的相关研究正处于起步阶段,论文数量较少,多为综述性研究和介绍性研究。随着工業化、城镇化、人口老龄化进程加快,中国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化。心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%,导致的疾病负担占疾病总负担的70%以上。居民健康知识知晓率偏低,缺乏锻炼、不合理膳食等不健康的生活方式比较普遍,由此引起的疾病问题日益突出[51]。而“体医融合”是解决这一问题的重要举措。在《“健康中国2030”规划纲要》落实过程中, 中国通过国民体质测试和国民体质健康监测大数据, 为国民科学健身和运动风险评估奠定一定基础和提供科学依据。但是,目前,关于推进“体医融合”还没有形成更细化的措施和路径。未来研究要加强“体医融合”的理论探讨;不仅要加强完善体育系统与医疗卫生系统融合体制研究,更要加强完善体育系统与医疗卫生系统融合的协同机制研究,并要加强研究适应中国国情的“体医融合”模式。

参考文献:

[1] 中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL].(2016-10-25)[2020-02-11].http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/co

ntent_5124174.htm.

[2] 郭建军,郑富强. 体医融合给体育和医疗带来的机遇与展望[J]. 慢性病学杂志,2017, 18(10):1071.

[3] 张剑威,汤卫东.“体医结合”协同发展的时代意蕴、地方实践与推进思路[J]. 首都体育学院学报,2018,30(1):73.

[4] 张鲲,杨丽娜,张嘉旭. 健康中国:“体医结合”至“体医融合”的模式初探[J]. 福建体育科技,2017,36(6):1.

[5] 刘海平,汪洪波. “体医融合”促进全民健康的分析与思考[J]. 首都体育学院学报,2019,31(5):454.

[6] 宣海德. 我国城市社区体育中“体医结合”问题的研究[J]. 军事体育进修学院学报,2007(1):106.

[7] 廖远朋,王煜,胡毓诗,等. 体医结合:建设“健康中国”的重要途径[EB/OL]. (2017-02-13)[2020-02-11]. http://mini.eastday.com/a/1702

13200818696.html.

[8] 梁丽珍. 体医融合背景下社区医疗与体育健康产业协同发展模式研究[J]. 经济研究导刊,2017(30):54.

[9] 常凤,李国平. 健康中国战略下体育与医疗共生关系的实然与应然[J]. 体育科学,2019,39(6):13.

[10] 胡扬. 从体医分离到体医融合:对全民健身与全民健康深度融合的思考[J]. 体育科学,2018,38(7):10.

[11] 李璟圆,梁辰,高璨,等. 体医融合的内涵与路径研究:以运动处方门诊为例[J]. 体育科学,2019,39(7):23.

[12] 余清,秦学林. 体医融合背景下运动康复中心发展困境及对策分析[J]. 体育与科学,2018,39(6):24.

[13] PARK R J. High-protein diets,“ damaged hearts,” and rowing men: antecedents of modern sports medicine and exercise science, 1867-1928[J]. Exercise and Sport Sciences Reviews, 1997(25):137.

[14] GUY W A. Contributions to a knowledge of the influence of employments upon health [J]. Journal of the Statistical Society of London, 1843, 6(3): 197.

[15] SMITH E. Report on the sanitary conditions of tailors in london[R]. London: [s.n.], 1864: 416.

[16] SILVERSTEIN I, DAHLSTROM A. The relation of muscular activity to carcinoma[J]. Journal of Cancer Research, 1922(6): 365.

[17] ROMER P M. Increasing returns and long-run growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002.

[18] HEDLEY O F. Five yearsexperience(1933-1937) with mortality from acute coronary occlusion in philadelphia[J]. Annals of Internal Medicine, 1939, 13(4): 598.

[19] MORRIS J N, HEADY J, RAFFLE P, et al. Coronary heart-disease and physical activity of work[J]. The Lancet, 1953, 262(6796): 1111.

[20] PAFFENBARGER J R S, LAUGHLIN M E, GIMA A S, et al. Work activity of longshoremen as related to death from coronary heart disease and stroke[J]. New England Journal of Medicine, 1970, 282(20): 1109.

[21] PAFFENBARGER JR R S, HALE W E. Work activity and coronary heart mortality[J]. New England Journal of Medicine, 1975, 292(11): 545.

[22] PAFFENBARGER J R S, WOLF P A, NOTIUN J, et al. Chronic disease in former college students: I. Early precursors of fatal coronary heart disease[J]. American Journal of Epidemiology, 1966, 83(2): 314.

[23] SHAPIRO S, WEINBLATT E, FRANK C W, et al. The HIP study of incidence and prognosis of coronary heart disease: preliminary findings on incidence of myocardial infarction and angina[J]. Journal of Chronic Diseases, 1965, 18(6): 527.

[24] MONTOYE H J, BLOCK W D, METZNER H L, et al. Habitual physical activity and serum lipids: males, age 16-64 in a total community[J]. Journal of Chronic Diseases, 1976, 29(11): 697.

[25] TAYLOR H L, JACOBS JR D R, SCHUCKER B, et al. A questionnaire for the assessment of leisure time physical activities[J]. Journal of Chronic Diseases, 1978, 31(12): 741.

[26] MAGNUS K, MATROOS A, STRACKEE J. Walking, cycling, or gardening, with or without seasonal interruption, in relation to acute coronary events[J]. American Journal of Epidemiology, 1979, 110(6): 724.

[27] POWELL K E, THOMPSON P D, CASPERSEN C J, et al. Physical activity and the incidence of coronary heart disease[J]. Annual Review of Public Health, 1987, 8(1): 253.

[28] OSLER W. Transient attacks of aphasia and paralyses in states of high blood pressure and arterio-sclerosis [J]. Canadian Medical Association Journal, 1911, 1(10): 919.

[29] MORRIS J N, CRAWFORD M D. Coronary heart disease and physical activity of work [J]. British Medical Journal, 1958, 2(5111): 1485.

[30] MORRIS J N, KAGAN A, PATTISON D, et al. Incidence and prediction of ischaemic heart-disease in london busmen[J]. The Lancet, 1966, 288(7463): 553.

[31] MORRIS J, POLLARD R, EVERITT M, et al. Vigorous exercise in leisure-time: protection against coronary heart disease[J]. The Lancet, 1980, 316(8206): 1207.

[32] KARVONEN M. Arteriosclerosis: clinical surveys in finland[J]. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1962, 55(4): 271.

[33] TAYLOR H L, KLEPETAR E, KEYS A, et al. Death rates among physically active and sedentary employees of the railroad industry[J]. American Journal of Public Health and the Nations Health, 1962, 52(10): 1697.

[34] DAWBER T R, MEADORS G F, MOORE J F E. Epidemiological approaches to heart disease: the framingham study[J]. American Journal of Public Health and the Nations Health, 1951, 41(3): 279.

[35] TRUETT J, CORNFIELD J, KANNEL W. A multivariate analysis of the risk of coronary heart disease in framingham[J]. Journal of Clinical Epidemiology, 1967, 20(7): 511.

[36] MAHMOOD S S, LEVY D, VASAN R S, et al. The framingham heart study and the epidemiology of cardiovascular disease: a historical perspective[J]. The Lancet, 2014, 383(9921): 999.

[37] KANNEL W B. Habitual level of physical activity and risk of coronary heart disease: the framingham study[J]. Canadian Medical Association Journal, 1967, 96(12): 811.

[38] FRANCIS J T. Aspects of the tecumseh study: population studies[J]. Public Health Reports, 1961, 76(11): 963.

[39] PAFFENBARGER J R, WING A, HYDE R. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni[J]. American Journal of Epidemiology, 1978, 108(3): 161.

[40] TAYLOR H L, BLACKBURN H, KEYS A, et al. IV. Five-year follow-up of employees of selected US railroad companies[J]. Circulation, 1970, 41(4): 20.

[41] SLATTERY M L, JACOBS JR D R. Physical fitness and cardiovascular disease mortality: the US railroad study [J]. American Journal of Epidemiology, 1988, 127(3): 571.

[42] DISHMAN R K, MOTL R W, SAUNDERS R, et al. Self-efficacy partially mediates the effect of a school-based physical-activity intervention among adolescent girls [J]. Preventive medicine, 2004, 38(5): 628.

[43] BLAIR S N, KOHL H W, BARLOW C E, et al. Changes in physical fitness and all-cause mortality: a prospective study of healthy and unhealthy men[J]. The Journal of the American Medical Association, 1995, 273(14): 1093.

[44] SUI X, LAMONTE M J, LADITKA J N, et al. Cardiorespiratory fitness and adiposity as mortality predictors in older adults[J]. The Journal of the American Medical Association, 2007, 298(21): 2507.

[45] LEE C D, BLAIR S N, JACKSON A S. Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and cardiovascular disease mortality in men[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 1999, 69(3): 373.

[46] MING W. Low cardiorespiratory fitness and physical inactivity as predictors of mortality in men with type 2 diabetes [J]. Annals of Internal Medicine, 2000, 132(8): 605.

[47] BLAIR S N, KOHL H W, PAFFENBARGER R S, et al. Physical fitness and all-cause mortality: a prospective study of healthy men and women[J]. Jama, 1989, 262(17): 2395.

[48] ARCHER E, BLAIR S N. Physical activity and the prevention of cardiovascular disease: from evolution to epidemiology[J]. Progress in Cardiovascular Diseases, 2011, 53(6): 387.

[49] MANSON J E, HU F B, RICH-EDWARDS J W, et al. A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the prevention of coronary heart disease in women [J]. New England Journal of Medicine, 1999, 341(9): 650.

[50] 中國防治慢性病中长期规划(2017—2025年)[EB/OL].(2017-02-

14)[2020-02-11]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/14/

content_5167886.htm.

[51] 国务院关于实施健康中国行动的意见[EB/OL].(2019-07-15)[2020-02-11]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_54095

65.htm.

[52] BELLEW B, BAUMAN A, BULL F C, et al. The rise and fall of australian physical activity policy 1996-2006: a national review framed in an international context [J]. Australia and New Zealand Health Policy, 2008(5): 18.

[53] BELLEW B, BAUMAN A, MARTIN B, et al. Public policy actions needed to promote physical activity[J]. Current Cardiovascular Risk Reports, 2011, 5(4): 340.

[54] BULL F C, BELLEW B, SCH?魻PPE S, et al. Developments in National Physical Activity Policy: an international review and recommendations towards better practice[J]. Journal of Science and Medicine in Sport, 2004, 7(1): 93.

[55] CHRISTIANSEN A V, BOJSEN-M?覫LLER J. “Will steroids kill me if I use them once?” A qualitative analysis of inquiries submitted to the Danish anti-doping authorities[J]. Performance Enhancement & Health, 2012, 1(1): 39.

[56] CRAIG C L. Evolution and devolution of national physical activity policy in Canada[J]. Journal of Physical Activity and Health, 2011, 8(8): 1044.

[57] DAUGBJERG S B, KAHLMEIER S, RACIOPPI F, et al. Promotion of physical activity in the european region: content analysis of 27 national policy documents[J]. Journal of Physical Activity and Health, 2009, 6(6): 805.

[58] NELSON M E, REJESKI W J, BLAIR S N, et al. Physical activity and public health in older adults: recommendation from the american college of sports medicine and the american heart association[J]. Circulation, 2007, 116(9): 1094.

[59] R?譈TTEN A, ABU-OMAR K, GELIUS P, et al. Physical inactivity as a policy problem: applying a concept from policy analysis to a public health issue[J]. Health Research Policy and Systems, 2013, 11(1): 9.

[60] SCHMID T L, PRATT M, WITMER L. A framework for physical activity policy research [J]. Journal of Physical Activity and Health, 2006, 3(1): 20.

[61] VUORI I, LANKENAU B, PRATT M. Physical activity policy and program development: the experience in finland[J]. Public Health Reports, 2004, 119(3): 331.

[62] BORNSTEIN D B, PATE R R, PRATT M. A review of the national physical activity plans of six countries [J]. Journal of Physical Activity and Health, 2009, 6(2): 245.

[63] BROPHY S, DAVIES H, MANNAN S, et al. Interventions for latent autoimmune diabetes (LADA) in adults[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011(9): 1.

[64] NAZELLE A, NIEUWENHUIJSEN M J, ANT?魷 J M, et al. Improving health through policies that promote active travel: a review of evidence to support integrated health impact assessment[J]. Environment International, 2011, 37(4): 766.

[65] HEATH G W, PARRA D C, SARMIENTO O L, et al. Evidence-based intervention in physical activity: lessons from around the world[J]. The Lancet, 2012, 380(9838): 272.