论文本分析法在隐喻翻译中的作用

2020-12-17张羽

张 羽

(内蒙古工业大学 外国语学院,呼和浩特 010050)

引言

隐喻之所以在当代语言学研究中具有重要地位,是因为其特殊的认知身份——学者们早已推倒了它仅是修辞手段的观点,而是人类普遍的思维和认知方式。人们通过这种方式来感知、理解、体会周围的世界。这一思想对于我们对比不同文化的意象概念,有着重大的指导价值。隐喻作为思维的普遍性和重要功能使隐喻翻译成为翻译的重中之重,决定着整个句意的传递,甚至翻译的成败。从隐喻这个角度读原文,译者会理解得更深入透彻,译文会更准确,翻译时的选择也会更多。所以,对隐喻翻译的研究和发展才能使我们透彻地理解它的内在规律,提高英汉翻译的质量,把隐喻翻译实践理论化、科学化。

一、文本分析的意义

译者拿到一个翻译任务,首先要对文本特征进行分析。例如翻译成语“卧薪尝胆”,中国人都熟知这一历史故事,也理解喻体“薪”“胆”的所指。译者要尽量保留其隐喻特征和文化寓意,才能使英语读者既理解其意义,又体会到中国成语深厚的文化精髓。然而,在“中国足球想冲出亚洲,必须卧薪尝胆,刻苦训练”这句话中,成语就具有鲜明的“励志图强、催人奋进”的寓意,没有“忍受侮辱、日后报仇”的心理了。所以,文本不同,语境不同,翻译的策略也会不同。

隐喻是认知手段已被人们达成共识。如果隐喻悬空于实际的言语交际中,我们很难研究如何翻译它们,只有当隐喻进入到鲜活的言语交流中,在文本形成后,对译者才有真正的意义,才能衡量它们在实际交流中的价值。比如:last ounce of hope。汉语译者一般不会译成“最后一盎司希望”,但如果是出自一句诗行,若译成“最后一点希望”,又丢掉了原本的隐喻特征和美学效果,降低了诗歌的文学性。这个隐喻来自于HOPES ARE THINGS这一概念隐喻,像称金银那样称希望。当然,若不知是出现于何种场合和语境,没有文本的提示,译者的翻译决策就会盲目。

二、不同文本中隐喻的处理

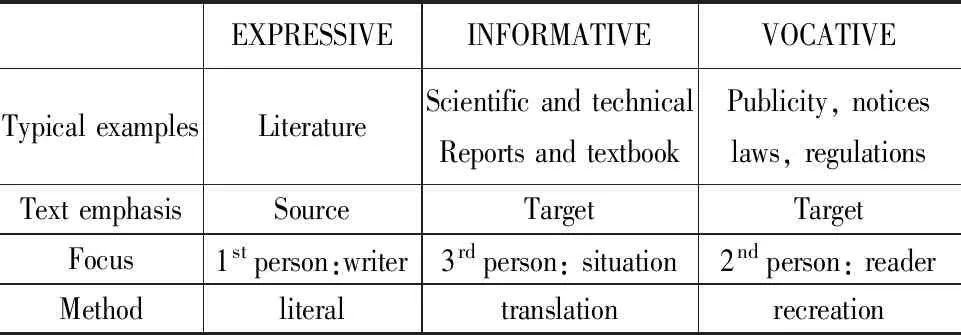

有关隐喻的处理模式不能仅在语言体系上去探究,而应深入到具体的文本中。传统上会根据文本的内容进行分类。比如科技类、文学类、法律类,这样我们基本能对隐喻在这些文本中的价值和作用有一个大概的估计。很多译者比较倾向于从文本的功能来分类。这里引用纽马克的文本功能分析框架[1]:

EXPRESSIVEINFORMATIVEVOCATIVETypicalexamplesLiteratureScientificandtechnicalReportsandtextbookPublicity,noticeslaws,regulationsTextemphasisSourceTargetTargetFocus1stperson:writer3rdperson:situation2ndperson:readerMethodliteraltranslationrecreation

从这里可以看出,文本分为三大类:表情类、信息类、呼唤类。文学作品是表情类文本的代表。翻译这类文本时,需要重点关注原文、原文作者。反映原文的语言特点,丝毫不影响译文的可读性。信息类文本如教科书、宣传资料之类。他建议以译入语为归依,一定要取得等效。这类文本翻译必须要信息畅通,绝不允许存在交流的障碍。呼唤类文本的代表是广告及法律法规等受众面较广的文本。译者不必拘泥于源语的结构。下面以实例来分析不同文本翻译中对隐喻的处理方法。

(一)表情类文本中隐喻的处理

隐喻是语言的一种形式特征,有时诱发它们的基础是无文化差异的。如“They fell in love”。这句如果翻译成“他们坠入爱河了”,就是保留了LOVE IS CONTANER这个借助三维空间表达的概念隐喻。也可以翻译成“他们相爱了”。这样原来的“容器”隐喻就消失了。所以,人们使用隐喻有时是“无心插柳”,只要意思正确,怎么翻译都可以。但由于文本的不同,即使是这样很难被察觉的隐喻也需要关注。如在一首特别注意形式的诗歌里,保留“容器”隐喻就更可取些。以下面两句英汉互译的句子为例:

(1)沈先生下唇肥厚倒垂,一望而知是个说话多而快像嘴里在泄肚子下痢的人。(《围城》)

Mr. Shen’s lower lip was thick and drooping. One could tell at a glance that he was a man who spoke much and quickly as though he had diarrhea of the mouth.

用“下唇肥厚倒垂”“像嘴里在泻肚下痢”隐喻人心直口快,是很形象的说法。西方译者没有过多考虑读者是否能理解和习惯这种表达,根据原文形式一字不落直译过来。如此忠实原文保存隐喻特征就是为了完全再现这些异国情调的表达方式。

(2)鸿渐知道她不是装娇样的女人,在宴会上把嘴收束得像眼药水瓶那样的小。(《围城》)

He knew she wasn’t one of those dainty women who will screw their mouth up to the size of the tip of an eyedropper at a dinner party[2].

“嘴收束得像眼药水瓶那样的小”指嘴巴很严,守口如瓶,不轻易吐露不该说的话。这处隐喻和上句一样,译者完全直译过来,使译文也很形象。像这样表情类语篇很强的语言结构特征,尽管有些隐喻本身并无特殊文学意义,译者也会尽量保留隐喻,使原文本原汁原味地呈现出来。

(3)If Manchester wears its cultural achievements lightly, that is because it finds showiness, like its geography — the city is positioned in the very path of wet clouds coming in low off the Pennine Hills-absurd.

曼城总是对其文化成就轻描淡写,因为她认为炫耀是可笑的,正如她的地理位置—曼城刚好位于奔宁山脉低云压境的必经之道。

本句选自一篇介绍曼城的专栏文章,使用了连续隐喻。动词的使用明显是显示了这个隐喻思维,但是由于在语言体系中频繁使用,原有的图像特征已经淡化。与“着文化成就的淡妆”相比,“轻描淡写”也有隐喻属性。对于不是纯文学作品,却有纯文学色彩的语言中的隐喻,未必要像对待文学作品中的隐喻那么亦步亦趋,而是要考虑行文是否自然,恰当地对待它们。

(二)信息类文本中隐喻的处理

根据纽马克的建议,信息类文本在翻译时只需译者达成同等效果即可,以译入语为归依,语言特点侧重逻辑性。在这种情况下,是保留还是放弃隐喻,取舍差别就不是特别重要了。如下列例句:

(4)原文:现在不能削弱发达地区的活力,也不能鼓励吃“大锅饭”。(《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993,P374)

译文:At present, we should not weaken the dynamics of developed areas, nor encourage the practice of “eating from one big pot.”

在汉语中,“大锅饭”的隐喻人尽皆知,有众多引申义,如司法“大锅饭”、读研津贴“大锅饭”、供暖“大锅饭”[3]。这些表达意象生动,寓意深刻,形容在工作中“滥竽充数”的现象。“吃大锅饭”还包含着丰富的汉语文化意象,若按原译eating from one big pot是无法让英语读者领悟的。如果硬要保留原隐喻,则应适当增加释义——everyone relies on the government and does nothing himself,寓意传达能够通畅很多。

英语poison做动词意思是“使(空气、水等)受污染;使(土地等)遭污染而不适宜于耕种”,是隐喻用法。而汉语“毒”没有相同的隐喻,在翻译时,只能找其他具体动词替换。如:

(5)The chemical companies are poisoning the Yellow River with waste water.(化工厂排除的废水污染着黄河。)

(6)The application of too much chemical fertilizer has poisoned some land in north China.(使用化肥过多,已经导致中国北方的一些土地不适宜耕种粮食。)

尽管汉英概念隐喻在思维本源上是一致的,存在共性,但由于受到各自文化、社会制度、知识水平等因素的影响,又在一些事物上表现出差异,在一些信息类文本中,硬要保留这个隐喻意义就不大了。如上面的例子,拿掉隐喻的译法可以考虑,也不会有觉得文字比较平淡的压力。虽然翻译信息类文本不需要刻意营造隐喻语言,但一般原则是:如果语义和隐喻两个都能兼顾,当然最好兼顾。翻译隐喻实在有困难,就只能把语义翻译出来。如以下对动词“seal”的翻译:

(7)A bunch of suicide pilots turned theory into practice on September 11, 2001 and sealed his reputation.

Further floods may have sealed the fate of the few remaining villages.

The negotiators shook hands to seal the deal.

在第一句中如果单纯考虑通顺,将sealed his reputation译成 “奠定了声誉的基础”,说明译者头脑中并没有隐喻图像与概念[4]。把信纸装进信封后,必须要封上信封,信才不会丢失,而不应该是将声誉像“基础”当作垫在下面的东西。用“最终确立了声誉”“最终坐稳了交椅”等更接近原意。第二句中的sealed the fate说明村子的厄运像封在袋子里的水,无法避免,无处逃遁。第三句中的seal the deal 也是一样,说明谈判的结果已经是板上钉钉,不能改变。如果译者能够充分考虑原文中的隐喻并采取灵活多变的方法去翻译,就能使译文更加准确。

(8)His family and friends watched as he faded from the world as he faded from the world of the real, as the simple dignity afforded to all life collapsed like loose sand behind his ever more vacant eyes.

家人和朋友眼看他慢慢从这个真实的世界里离去,他目光无神,一个人该有的尊严感荡然无存。

本句选自一篇普通报刊上对里根总统的评论。前半句很简单,里根在家人和朋友的眼中正在一步一步离开这个世界。但是后半句出现一个十分“怪异”的隐喻,即“dignity collapsed”。为了进一步说明collapsed, 作者又用了like loose sand, 而collapsed又是发生在一个地点,即dignity collapsed behind his eyes。对隐喻的处理是这句的难点所在。如果以文学语境的思路翻译这句话,“所有生命赋予的尊严在他那空洞的眼睛后面如散沙一般塌落”,对报刊的读者来说,仍然是“怪异”十足。译者充分考虑到时文的主旨是传达信息,简化了隐喻的细节,主干“collapsed”,明喻“like loose sand”和表示地点的“behind”都放弃不译了,只有核心意思还在。

(三)呼唤类文本隐喻的处理

呼唤类文本(又为“感染型”),以广告为代表,其功能就是感染接受者,焦点在于侧重于感染作用,诱发出作者所期望的反应。纽马克对呼唤类文本的翻译的建议是面向读者,不必遵循原语原文化的牵绊。因此,需要译者自行加工、编译,翻译方法较为灵活。译者面临的对形式、内容、美学、逻辑方面处理的压力要小得多,没有太多规范的束缚,完全看是否能达到鼓动宣传的效果。如:

(9)When the sunset glow is fading away...

在美国,有座看不见的长城……

这是美国大都会人寿保险公司的广告词。该广告词用词委婉,将自然现象喻指人生,鼓励老年人为生活保障买份保险。如此含蓄,可谓精妙。该公司来到中国拓展市场时,大胆用中国的长城意象取代了原有的夕阳余晖:There also exists an invisible Great Wall in America. 可见译者熟悉长城在中华文化中的历史地位,创造性地在译文中运用此意象,用它喻指“保险”,象征着安全和保障,成功地传达了该公司的意图,取得了非常好的宣传效果。所以,即使完全颠覆原有隐喻,译者再创造的隐喻也有更大的价值。

(10)Overdraft Facilities

Lock in your interest rate and protect yourself down the road! (BEA/东亚银行)

个人透支服务

锁定息率,勿惧利息起伏

原文为了摒除人们对透支服务的不信任,利用了“锁”的概念映射:“锁”住利息,“保护”资金安全。这在译文中也是刻画最显著的部分,是建立在英汉语共同的隐喻基础上的文字。后半句则放弃了原文“资金安全”的结果,细化翻译,打消人们担心利息起伏的心理。所以,即使与原文意象上有些许不一致,考虑到广告语的目的,译文能做到通顺流畅即可。

(11)“Just to dip into this miraculous essay—to experience the wonderful lightness and momentum of its prose, its supremely casual air and surprisingly tight knit—is to find oneself going ahead and rereading it all. White’s homage feels as fresh as fifty years ago.”

—back cover text by Russell Baker

译文一:沉醉于这篇绝妙的文章,一遍又一遍地阅读它,感受稳重轻松的文字和精彩的气势, 享受美妙的轻快氛围和出人意料的紧凑感。怀特的描述还是与50年前一样新鲜。

译文二:怀特的散文堪称绝妙,既给你非常轻松的感觉,又让你觉得文笔有一种力道,写得绝对的闲散,但又惊人的紧凑,你一口气读下去,不觉已在反复品味,怀特五十年前文中赞美的纽约似乎就在眼前。

此文本是著名作家写在书封底上介绍纽约的署名文字[5]。虽然不是纯粹的旅游宣传广告,但也属于软文本,具有一定的广告特征,应采用灵活的方法去翻译。对比这两个译文,译文一语言不够地道,行文也太拘谨,起不到广告的宣传作用。 从细节方面来看,just to dip into 犹如蜻蜓轻轻掠过,翻译成“沉醉”是浸入其中,意象不对应;“气势”和“精彩”搭配不协调。“气势”是宏伟的,而“精彩”往往注重细节;“沉醉于文章就是阅读……感受……享受……”句子结构也搭配不当。译文二在语序上做了调整,但并没有忽视原文。文字比较灵活,译者充分考虑到原作者是大名鼎鼎的作家,译文也显得信手拈来,一气呵成,很有感染力。

由此可见,在翻译广告类呼吁型文本时,应考虑其商业的目的性和文本特征性,进行突破性的再创造。为保障宣传效果,可进行意象的重塑,即使没有意象,也可以创造意象。译者在增删改动等方法上具有更多的自由度。这样才能实现原品牌与译本的最佳关联,使广告更容易被目的语读者认同和接受,从而争取更多的消费者。不过,翻译时不宜完全不顾原文,广告中的重要信息内容是不能漏掉的。

结束语

综上所述,文本因素往往是译者决定如何翻译隐喻的参照因素。没有文本的参照,翻译决策会没有把握。表情类文本最能接受隐喻,保留隐喻并充分完全再现原有隐喻很有必要。在信息类文本中,只要把原文表达明白、清楚即可。译者保留隐喻的压力不大。至于呼唤型文本中的隐喻,译者可根据需要自由处理。译文能达到宣传的目的,就是成功的。除了看文本的类型分类外,还应参照文本的其他特征,如文化色彩的强弱,作者态度的强弱,进而为隐喻的翻译找到理由。即使在处理隐喻比较灵活的信息类、呼唤类文本中,如果隐喻被拿来做文章,就应该尽量保留。总之,译者在发现隐喻后,首先要确定隐喻在文本中的价值,是文学价值还是非文学价值,与主题是否相关,或是它的修辞价值。无足轻重的隐喻可放弃,举足轻重的隐喻宜保留。