《白兔记》中刘知远的形象分析

2020-12-17史智钰

史智钰

(山西师范大学,山西 临汾 461000)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,北杂剧和南戏的发展也是如此。元杂剧在北方的发展受到元朝统治者的鼓励,在各方面有着严格的演出体制,“四折一楔子”的结构也使北杂剧的篇幅短小精悍,在表演形式上着重插科打诨。南戏的发展在北杂剧的冲击下,并没有受到多大的影响。对于南方地区来说,交通不便,政令的上传下达受到一定的限制,也因为南方语言和北方语言的不通,使北杂剧在南方没有立足之地,南方从而形成了自己独特的戏曲样式——南戏。南戏的发展讲究的是感情人伦,以乡间俚语作为戏曲内容。南戏具有兼收并蓄的特点,当南戏遇到北杂剧的时候,会善于吸收北杂剧优秀的部分,这也是南戏逐渐占据历史舞台的原因。从宋杂剧开始,在北宋的戏曲演出逐渐产生了剧本,剧本的出现使戏曲从此脱离临场的即兴表演而走上文学化的道路[1]。瓦舍勾栏为杂剧提供了安身之所,由于结构限制了杂剧的发展,大曲的出现也使戏曲表现力受到了冲击。正在这时,南戏的出现适应了时代的发展。复杂的人生场景、音乐开始进入程式化组合阶段,中国戏曲真正形成,杂剧开始转换为南戏以及到明后期形成的明清传奇。

元代的南戏一般讲述的是人生与家庭的离合悲欢,这是由一定的时代特征造成的。南方地区的人们经历了宋元战争最后的惨烈阶段,长久的失国之痛,以及被奴役的心理,已经深深印刻在南方汉人的内心之处。元朝统治者对于南方地区的不断掠夺,对最下层人民内心造成了很大的创伤。于是文学从调笑逗乐转变为对人生悲欢离合的书写,以抚平人们内心的痛苦。《白兔记》的故事也正是南戏显著特色的体现。继《刘知远诸宫调》之后,描写刘知远形象的是《五代史平话》,这是一部成书于金代光宗之后的历史小说[2—3]。刘知远是五代后汉的开国皇帝,将皇帝的故事编入戏曲中,也可以说明下层人民把自己所实现不了的愿望寄托在成为皇帝的人身上,看戏犹如看到自己向往的生活。《白兔记》讲述的是五代后汉高祖刘知远的妻子李三娘受尽人家折磨终于出头的故事。以双线并行的叙事方式,一边讲述李三娘受尽苦难生下孩子,并把孩子送到刘知远那里一人独自承受痛苦;另一边讲述刘知远离开李三娘从军入赘岳节使,一路荣华富贵的故事。与《琵琶记》的叙事模式类似,讲述的都是男女主角婚后的生活,叙述夫妻如何离散和重逢,时间跨度比较大。以这样的形式描述,会使剧情的发展更加跌宕起伏。

吴梅曾经对《白兔记》做过一定的评价,“虽此事所尚,不在词华,庸俗才弱,终不可以‘古拙’二字文过也。”[4]笔者通过仔细研读《白兔记》,认为相比于之前读过的《琵琶记》《荆钗记》而言,语言没有那么的华丽,文辞比较拙略,人物塑造方面也没有那么的出彩。整个剧作带有很强的民俗色彩,对于刘知远这个艺术形象来说,在历史上也能找到依据,有一定的历史依托,足以让更多的人接受《白兔记》。与薛平贵一样,都是属于帝王戏。刘知远通过自己的努力参军入赘,凭借自己熟读兵书打败寇贼,最后荣华富贵,以大团圆的结局结束整个剧作,满足了中华民族对故事的“大团圆”结局的渴望,也是自身理想的实现。

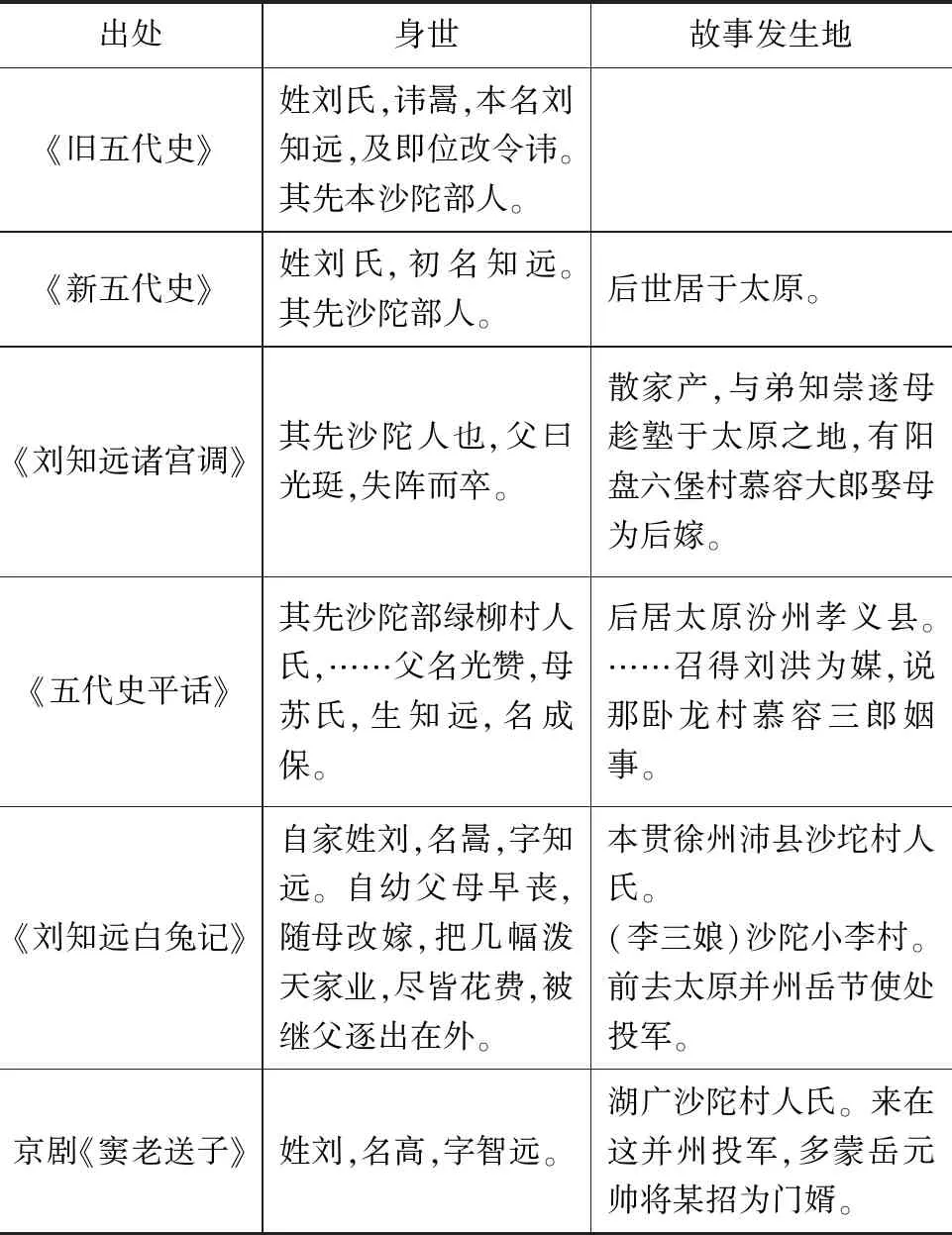

从下页这张表可以看出,刘知远的历史由来已久。据《旧五代史》记载,刘知远出身贫寒,以武艺从军,因屡次护驾得到石敬瑭赏识,宋代笔记《续世说》在史传的基础上对李氏和刘知远的婚姻情况进行改写:“知远微时,为晋阳李氏赘婿,常牧马犯僧田。”[5]依据历史史料,刘知远在南戏《白兔记》中也是按照宋代笔记的描述一样进行戏曲创作的。然而在戏曲创作中,皇帝的权力被赋予在神灵身上。神灵保佑一共出现了三次。第一次是刘恰巧碰上李大公李大婆以及李三娘祭赛,刘知远躲在供桌下,当李大公献祭品的时候,刘被李大公看见后想打一顿,突然有东西护住了刘知远,被李大公看见。李大公让他留庄并把女儿许配给他,为刘后面离家参军提供了必要依据。第二次是当刘知远到并州巡夜的时候,碰上岳秀英,岳秀英看到了红光,将父亲的红色战袍扔给了刘知远。第三次是岳节使要穿战袍去朝见的时候,衣服不见了,有人禀报是刘知远偷了岳节使的衣服。岳节使打刘知远的时候,身上出现异光,岳节使认为刘知远以后能升官发财,又将女儿嫁给了他,招为东床快婿。这也可以看出在刘知远身上出现的异象都为其后来的荣华富贵做了铺垫。这样的叙事手法,也为刘知远的形象的描摹平添了传奇色彩。

刘知远故事演变

《白兔记》的发展也从英雄发迹变为“一夫二妻”的“负心戏”。刘知远《白兔记》与李三娘的故事经历了由历史人物到民间故事,再到普通妇女婚姻家庭生活的演变。故事虽以“大团圆”结束,但南戏《白兔记》在情节人物塑造等方面均已超出前两者,其质朴自然的民间生活气息为后世称道[6]。在主题转变上,《白兔记》由对刘知远英雄发迹转变为对李三娘的负心再娶,李三娘为刘知远生了孩子,将孩子送走后一个人仍遭受哥嫂对自己非人的对待,只为刘知远荣归故里,与刘知远团圆。由于李三娘形象的正面性导致刘知远在一定程度上的负心,在外参军另娶,当窦老将孩子送来后,还去询问自己的妻子能不能留下这个孩子。这也体现了刘知远的软弱性,就跟《琵琶记》中的蔡伯喈在牛府的种种表现相似,这些都体现了蔡伯喈和刘知远的共通性。刘知远在古本和汲本中的评价都是比较中立的,既同情他建功立业,驰骋沙场,又对他对李三娘的态度做出了批评。

永嘉书会才人创作的《白兔记》满足了平民观众在现实中不断追求而又难以实现的个人价值的心理追求。《白兔记》中吸收正史和民间流传的带有民间色彩的内容,如史载知远有“面紫色,目多如睛”的异相,其他民间文艺发挥为“罩一人鼻如雷”[7]。《白兔记》中吸收并演化为“五爪金龙”。刘知远让儿子去围猎,围猎的地方正好是沙陀村,当射杀兔子,准备去拿猎物的时候,李三娘正好在井口挑水,对咬脐儿诉说了自己的苦楚(哥嫂落井下石,窦公去了也杳无音信,希望丈夫能荣归故里。兔子的意象在民俗中也有一定的含义,兔子一般都与慈母、孝子有关。《汉书》的方储传记载方氏事母孝,母死乃负土成坟,种奇树十株,弯鸟栖集其上,白兔游其下。刘知远经历了一个半神化向神化转化的过程,成化本的《白兔记》中,刘知远从一个烂赌成性被继父逐出门,没有任何依靠寄居在古庙中,通过神灵的帮助,最后成为九州安抚使。对于平民观众而言,一部出彩的作品必须有神化的过程。神灵观已经深入中国百姓的内心深处,灵异事件总能引起人们的过分关注。

《白兔记》的发展也经历了由民众接受到被整个社会接受的过程。南戏体制的转变也为《白兔记》提供了精彩的发展模式,剧中刘知远的形象演化也为其演变为“四大南戏”提供了一条负心婚变的发展线索。南戏的主旋律就是人生的悲欢离合,刘知远的形象也是发迹变泰的,在神灵观影响下的具有当时特色的受到下层观众所接受的文学形象。宋代文人负心的情况都是由于寒门子弟为登仕途,一时间抛弃糟糠之妻,入赘相府成为一个普遍现象。虽然剧中的刘知远最后的结局是回到家中与李三娘团聚,这是中国历史上特有的“大团圆”的结局。这种团圆的结局看起来会受到人们的喜爱,但是基于时代的不同,对这部作品的解读就会出现新的韵味,戏曲历来就有教化的韵味,意在让更多下层的人接受上层社会所传达出来的思想。刘知远从一无所有到成为当地官员,这也是平民都羡慕的一种生活状态。观戏的人总会把自己的生活带入戏曲观赏中,看到刘知远一路的成长,将自己对生活的希望寄托在刘知远的身上。

明代士大夫以入仕和干预政治自任,比其他历史时期的士大夫勇于犯颜直谏,他们重气节、轻生死的精神流芳千古[8]。由科举而一朝发迹变泰的文人,文人腐化变质的人性与自私的贵族道德所浸染的风俗,显示出了更浓厚的“势利”色彩,使刘知远从一个淳朴的下层人转化为一个忘恩负义的发迹者。当窦老将儿子不远万里送到刘知远那里,刘知远还要去请示岳秀英。“夫人肯收,着他进来;夫人不肯收,早早打发他回去。”从这句话可以看出,刘知远对于自己的孩子的态度还要看别人的眼色,儿子就算回去也是死路一条。他忘记了离开家时对李三娘说的等他回来,而李三娘一个人独自受着哥嫂的煎熬,在家苦盼着丈夫能够回家。《刘知远白兔记》由书会才人整理创作,从主观上都会对负心的人进行批判,而对于李三娘则持绝对肯定的态度。在南戏的架构下,《白兔记》的主题也被构造成了负心戏,当他对儿子说,那个碰到的妇人正是自己的母亲的时候,也可以看出他对李三娘还有一点点怜悯的态度。当李三娘看到刘知远的时候,仍然不能相信刘知远能够平安回来。李三娘也选择包容的态度对待刘知远,容忍他娶了岳秀英,她的包容大度也是传统女性对于婚姻忠贞不渝的态度。

刘知远的形象从英雄发迹转变为负心戏的根源就在于南戏的发展,南戏注重于感情的发展,从《永乐大典戏文三种》到“四大南戏”的演变,都是以文人负心架构整个戏剧发展。刘知远经历了一个从贫穷逐渐走向荣显的过程,凭借神灵的帮助,逐渐摆脱贫困,最后和李三娘共享荣华富贵。历代文人墨客对于刘知远的评价都是一个喜忧参半的过程,他的形象也在虚实之间相互转换。“虚”在于神灵的帮助让他走上仕途,神灵的视角也属于皇帝的视角,三次神灵的帮助,都在剧中起到了推波助澜的作用,都推动了故事情节的发展。“实”就在于刘知远对于情感的态度,两次入赘都是被岳丈看中,直接招赘为女婿,对于每段感情的态度,都是寄托在妻子的态度上,最后去找李三娘,也可以看出刘对于李三娘存在一定的感情基础。

南戏讲述的是人生的离合悲欢,《白兔记》历来的研究总是站在女性角度上对李三娘的悲惨遭遇进行褒奖和赞扬,认为李三娘对于刘知远的爱情以及古代女性从一而的思想应该对古代妇女的规劝起到一定的教化作用。而对于刘知远的形象分析总是站在情感批判的角度强调他的负心。在戏曲评价中,观赏者的角度问题也是戏曲研究的范围之一。对于立场问题的态度也可以对每个人的评价体现出不同的意识。从刘知远的角度来看,他为了自己的前途是自私的,当他栖身古庙得到李文奎的赏识,将李三娘嫁给他。不久李文奎去世,李三娘哥嫂对于刘知远的欺诈,导致刘知远离开家乡参军报国,可以看出一切事情的导火索都在于哥嫂的吝啬。从同情刘知远的角度来看,他是一个可怜又可悲的人物形象。一切事情的发生都是由于外界力量促使他一步一步走向负心,最关键的还是刘知远内心的想法。利益和爱情的选择总是会发生偏颇,从全篇结局来看,刘知远对于李三娘还是存在一丝丝感情,对李三娘说出当年他所承诺的誓言。传统的女性思想的教化对于李三娘起到至为关键的作用。