中国民族管弦乐音源的市场调查与分析*

2020-12-15罗时欢付晓东

罗时欢,付晓东

(中国音乐学院,北京 100101)

民族管弦乐音源,即是以民族管弦乐团中常见的乐器音响为主的音源。它与常见的民族乐器音源有一定区别。常见的民族乐器音源以突出单件乐器的音色以及个性化为主,常常以乐器独奏形式的采样居多。而民族管弦乐音源,则更多地强调“群体”以及乐器组间的融合度,通常需要指定乐队编制,且以乐器群组奏出的音响为采样样本,各乐器组要严格按照统一的声学环境和标准去采录。本文将现有的中国民族乐器音源与西方管弦乐音源进行全面对比,从中找到差距及不足,以期为未来中国民族管弦乐音源的发展提供建设性意见。

1 中国民族管弦乐音源的发展现状

20世纪90年代开始,西方管弦乐队(交响乐队)群奏、合奏式的软音源得以研制并应用,不少国外专业音色制作厂商采集了完整的交响乐合奏式样本并出品,已被广泛运用于交响乐制作、影视配乐等严肃音乐与流行音乐领域。著名的西方交响乐音源有影视交响音源(CineSymphony,美国Cine samples,2007年出品)、East West交响乐音源(East West Quantum Leap Platinum Edition,美国East West Sounds公司,2008年出品)、好莱坞管弦乐音源(Hollywood Orchestral, 美国East West Sounds公司,2012年出品)、柏林交响乐团音源(Orchestral Tools Berlin, 德国Schwarzer&Mantik GmbH,2015年出品)等。这些西方交响乐音源包含巨量的采样数据,具有逼真的乐器音色与临场感、细腻的音响层次,后期使用有可自定义调节的巨大余地,可极大地提升交响乐创作与传播的效率,大大降低排练演出的成本。

以中国民族管弦乐器为采样的音源的研制起步晚于西方,目前以独奏音源产品为主,还只能称其为“中国民族乐器音源”,并无法称之为“中国民族管弦乐音源”。

中国民族交响乐队与民族交响乐作品,已成为中国传统文化的听觉符号,承载着用声音塑造中华民族精神、用音响诠释华夏文化内涵的功能。国内对中国民族乐器音源的研制始于20世纪末,目前市场有若干用于独奏的音源产品。其中,应用比较广泛的是以Kong Audio公司的《吹拉弹打》为代表的综合民族乐器音源。该公司于2005年发布了第一版民族乐器音源Kong Audio I,中途经历几次重大更新和乐器的添置,2018年3月28日已升级至v2.2。这套音源采集了大部分常见的中国民族乐器的独奏以及少量合奏的样本,并且每件乐器都收纳了常规演奏技法音响,但并无力度分层。该音源有标准版和完全版之分(图1),标准版含27件民族乐器和1个打击乐器组,完全版含31件民族乐器和86个打击乐器组。

除了这类大综合音源,还有一些单件乐器音源,如AmpleSound发布的琵琶音源Ample China PiPa,由大师版(传统琵琶音色)、专家版(现代新民乐风格)两套琵琶采样库组成,使用A/B、M/S两种录音制式②,4支传声器拾音,加入轮指loop功能,可以使音符无限延长。

Wavesfactory出品的古筝音源Marxophone Guzheng(图2),采样样本为44.1 kHz的采样率与24 Bit的量化格式。还有Embertone出品的众多单件乐器音源,例如云南巴乌音源Shan Bawu(图3),样本采用世界长笛演奏家威廉·阿诺德演奏巴乌所录制的声音,能够分配CC2呼吸控制器来增加演奏时的真实感。Embertone的二胡Chang Erhu,采录了3 200多个样本,采样精度高达96 kHz/24 Bit。这些音源采录精度甚至已超过前文所说的综合音源,在力度分层、可调节参数方面也比综合音源更有优势。

GIGA系列中国民族乐器音源(2008年),包括常见民族乐器的声音样本。但是,由于是音乐爱好者个人制作,囿于采样的声学环境、设备与技术手段,音色质量总体偏低。

图1 《吹拉弹打》2018版①

图2 Marxophone Guzheng③

图3 Shan Bawu④

国外电子音乐软硬件厂商在其商业性的音源中,也有收录部分代表中国民族乐器的音色,比如亚洲之心(Asian Dreams,2010)、世界民族音源(Best Service Ethno World,2017)、IK声色库(IK Multimedia Sample Tank,2016)以及Roland GW8硬件合成器(2017)等知名音源品牌。这些音源的音色质量相对较好,但是,由于是国外厂商制作,不免带有非常明显的旁观者视角的审美局限,如所收录的乐器种类有限、演奏技法比较单一、民族音乐特有的大量“装饰型音腔”特征在很大程度上被忽略等,且大多为独奏采样,合奏采样较为稀缺。

以上所列举的中国民族乐器音源具备一些共性特征,如演奏单个静止的、非连续单音听上去较为逼真。但是,如果用来制作一段连续音符组成的旋律片段,立刻表现出生硬的弱点,即使用音源提供的大量演奏技巧和技法,仍然缺少韵味,显得较为呆板。原因在于:(1)用计算机音源制作一件乐器的独奏本身就比较困难,不仅音源本身的质量要好、演奏技法要全,对制作者的水平要求也非常高;(2)一般乐器在独奏时,都会加入很多民族化的韵味,在音与音之间加入各种各样的“装饰型音腔”,这些装饰由于种类繁多、千变万化,一个音源几乎不可能把所有音与音之间的装饰与衔接都穷尽完,因此,用音源很难把独奏片段表现得淋漓尽致。

因此,虽然这类民族乐器音源的出现,使得人类进入了民族乐器数字化的音乐时代,但还未真正意义上达到民族交响数字化。

2 中国民族乐器音源与西方管弦乐音源的比较

目前,国外一些专业音色制作厂商出品的西方管弦乐音源的采样较为完善,具体可分为独奏和合奏两大类。而以中国民族乐器为主的音源目前仅有常用乐器的独奏类采样,缺乏乐队编制的合奏采样。这里列举两个具有代表性的音源进行比较,中国民族乐器音源以Kong Audio III⑤为例,西方管弦乐音源以Orchestral Tools Berlin⑥(柏林管弦乐)为例,从分类与容量、采集技法、后期编辑、应用等方面进行分析比较。

2.1 分类与容量比较

柏林管弦乐按照常规交响乐团编制进行分类,一共分成四大组:弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组,共占用磁盘容量471 GB(图4)。

图4 Berlin管弦乐音源的分类以及容量结构图

图5 Kong Audio III音源的分类与容量结构图

民族乐器音源Kong Audio III(以3.0版本为例),一共收录23件乐器加1套打击乐组,共占用磁盘空间为132 GB。Kong Audio III直接把所有乐器全部呈现在一级目录下,没有按照演奏形式或者乐器发声原理进行分类,更没有乐团编制型的分类。需要说明的是,笔者为了统计和阅读的方便,自行将乐器按照吹、拉、弹、打四种演奏形式进行分类(图5)。

柏林弦乐组音源(Berlin Strings)容量136.65 GB,共有5套音色库,2个小提琴,1个中提琴,1个大提琴,1个低音提琴,典型的弦乐标配。这是目前Kontakt采样器里最优秀的弦乐音源之一,采样精细、音色真实,而且可塑性很强。柏林木管组(Berlin Woodwinds)是首个提供完整的管弦乐木管乐器部分的音色库,作曲家可以使用它为双木管乐器(即2个长笛、2个双簧管、2个单簧管、2个巴松管、2个短笛和2个英国号)以及第三长笛来创作音乐,容量66.5 GB。柏林铜管组(Berlin Brass)提供4个不同圆号、3个小号、2个长号、1个大号、1个低音长号以及各种乐器合奏的采样,容量达184 GB。柏林打击乐组(Berlin Percussion)提供定音鼓、三角铁、钹、钢片琴、马林巴、大鼓等常见的打击乐器,总容量83 GB,其中定音鼓的音色最具有代表性。

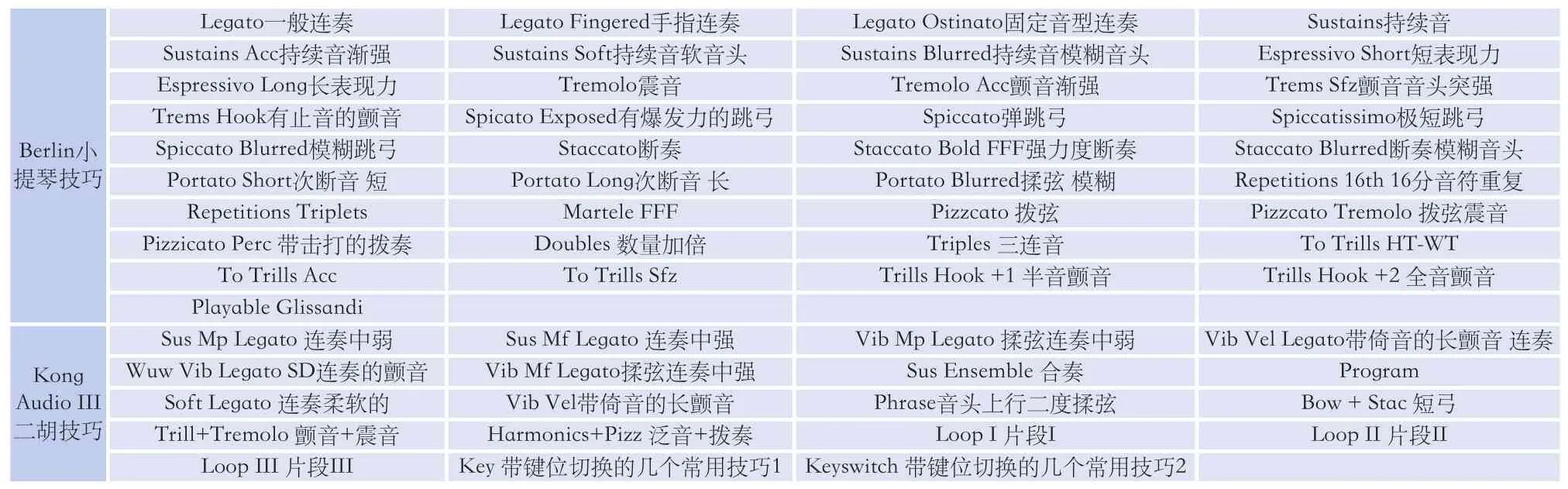

表1 Kong Audio(二胡)与柏林管弦乐(小提琴)的技法采集对比

从磁盘占用量来看,柏林管弦乐的采样数据量远远大于Kong Audio III(471 GB VS 132 GB),对计算机配置的要求也相对更高。

2.2 乐器采集技法的比较

由于各个乐器都有不尽相同的演奏技巧,很难进行横向比较,但演奏方式相同的乐器都有一定的共性,故在某些演奏方式上可能有重合。表1为Kong Audio III中拉弦乐器二胡和柏林管弦乐中拉弦乐器小提琴的技法采集对比(一些演奏效果不详或者不确定的奏法则直接用原名)。

可以看出,两者都具有非常丰富的演奏技法,基本涵盖各种乐器的常规演奏技法。但是,在划分的细致程度上,柏林小提琴更为精细,同一技法下还有力度、长音短音、音头软硬的区分;而Kong Audio III二胡,只有长弓、短弓的区分,在力度变化、音头强弱、细腻技法等方面有所欠缺。很重要的一点是,二胡音源中存在一些loops的采样,这类采样虽然可以用来装饰乐曲,但自定义程度较差,且loops的种类极少,对音乐制作的用途非常有限。

笔者认为,可以单独出品一套专门用来制作民乐loops的音源,采集民间大量的素材,与单音式的音源分开,形成一个新的音源发展方向。还有类似于固定的滑音采样,其实用性也非常有限。滑音技巧虽然在弓弦乐器中非常常见,但不是每个滑音都是固定的音程(比如向上或向下滑一个大二度)。音源中滑音这部分如果能自行操控或选择滑音范围,甚至能自行指定从一个音滑至另一个音,那么实用性将大大提高。这方面柏林管弦乐做得非常成熟,没有多余的花哨技巧,大多数为单音技巧,并且一切技巧可后期调整编辑,甚至采样的样本里几乎包含各种指定音程的滑音样本,用户可以自行分配控制器信息,调整滑音范围及调用的滑音样本,以及大量控制器调整参数信息(如ADSR包络和力度匹配)等集中在乐器面板上,方便调节。Kong Audio III在这方面完全处于劣势,它加载完音色后,默认状态下几乎没有编辑的余地,只有进入Kontakt乐器编辑界面,才能借助Kontakt的编辑功能稍作改动。

2.3 音色后期编辑的比较

虽然两者均为Kontakt格式加载,但在后期编辑功能上,Kong Audio III的高级乐器面板则显得无能为力,几乎没有能改变的参数,想要修改音色属性,需进入复杂的Kontakt乐器编辑界面(图6以二胡为例,其他乐器与二胡大同小异)。

柏林管弦乐中的乐器(图7以小提琴为例),乐器高级面板可调节参数明显要丰富得多。首页中,可以调节不同的力度分层对应的样本,可以统一用一个力度下采集的样本对应MIDI信息中所有力度,还可以自定义分段。第二页中,可以设置采集样本时的一些传声器数据,比如近场传声器、A/B立体声传声器、首席传声器等,可以自由地开关组合以及调节不同传声器的量(传声器离乐器的远近),这点非常重要,直接关系到乐器音色相互之间的融合度以及空间感。其他还有更多的设置可以调节,用户甚至可以自己画音色的包络,指定音头、音尾、持续、衰减等参数,且可以分配到指定的MIDI控制器中,非常方便MIDI的制作。

由此看来,中国民族乐器音源想要做到相对成熟,还需要走很长的一段路。

2.4 应用比较

图6 Kong Audio中的二胡加载界面

图7 柏林管弦乐中的小提琴加载界面

由于柏林管弦乐完全是按照西方交响乐队编制而采集的音色样本,整体的乐器融合度非常高,更偏向于乐队编制的制作,在音乐铺底、背景音乐、交响乐的制作上更胜一筹。

而Kong Audio III中各个乐器之间的融合度欠缺,乐器样本以单件乐器独奏居多,合奏技法虽有,但不是根据真实环境下多乐器采样的效果,而是合成的合奏效果。因此,Kong Audio III更偏向于单件乐器的独奏或者多乐器重奏的制作。但是,中国民族乐器在真实的独奏中,需要大量带有中国民族韵味的“装饰型音腔”。由于样本采集的有限性以及用户制作的困难性,目前的音源很难体现出来,缺少这些“装饰型音腔”,大大减弱了民族乐器特有的风格和灵魂,故一般民乐独奏都采用真实演奏的实录,而非音源制作。

可见,Kong Audio目前的市场适用性并不高,不能满足民族管弦乐队编制的制作,又无法完全胜任全独奏的制作。它的用途可能在于有些作品需要几处很少的中国民族乐器的点缀效果,既不是主奏也不是伴奏,只能胜任填充式的应用。

3 中国民族管弦乐音源中独奏和合奏的应用差别

中国常规的民族乐器都各具特色,独奏最能体现一件乐器的音色特征以及艺术品质。在管弦乐队中,通常把一定数量的乐器按照一定的编组组合后进行合奏,每种乐器的数量一般都在两个以上。乐器编组后演奏的音色效果和乐器独奏有很大区别,原因在于几把相同的乐器合奏时,由于时间差、相位差、频率差、音强差等微小不同,听感会产生“合唱”效果器的群奏效果。在合奏中,单件乐器的韵味和独特的细节就会被掩盖或者削弱,音色由一个点变成一个面,由清晰的颗粒感变成较为模糊的色块。中国民族乐器音源很难模拟出独奏时千变万化的“装饰型音腔”,但适用于处理变化不多的合集群,所以,用音源制作一段乐器组的合奏效果比单件乐器独奏的效果更有优势。也可以说,音源在乐器独奏上并不占优势,而在合奏上却意义重大。

即使非常成熟的西方管弦乐音源,大多也是采用乐团编制的乐器群组采样,制作一部大乐团规模甚至交响乐都不足为奇。但是,目前中国民族乐器的音源恰恰缺少乐器群组的音色采样,大多是单件乐器的声音。所以,如果用诸如Kong Audio之类的中国民族乐器音源制作一部民族交响乐,几乎难以完成。即使使用单件乐器的多轨叠置、添加合唱及延时效果器等方法,也难以达到逼真的群奏听感。

综上所述,对于中国民族乐器音源的研发成果,其应用定位存在一个共同点,即都是针对乐器独奏的音响样本而研发。但这种应用定位产生了两个矛盾。

(1)众所周知,中国民族音乐的独特魅力,恰恰在于演奏过程中对音与音之间的衔接与游移音的微妙掌控。仅以单件乐器音阶、和弦等孤立样本的采样与回放,很难体现民族音乐独特的艺术魅力。因此,如果将音源作为乐器独奏而使用,音乐就会显得呆板机械而丧失韵味。

(2)如果将音源作为乐器合奏的和声背景而使用,只能在音序器中将单件乐器进行叠加,最终的合奏音响会显得隔离突兀,且无声场层次感。因为从物理声学的角度来看,乐器合奏并不是若干乐器独奏的线性叠加,各个乐器在合奏过程中会产生声波相位的叠加、偏移与抵消的声学现象,各乐器在空间所处的位置会产生不同的混响时间,演奏者起始音的微妙时差会产生群奏起始时间的随机分布等复杂情况,这些声学现象营造出交响乐合奏音响的真实感、层次感与临场感。如果仅通过音序器软件,将单件乐器的音源进行数量上的叠加与组合,无法还原交响乐队音响的真实感与临场感,这就为中国民族交响乐的数字化创作带来难以逾越的障碍。

4 中国民族管弦乐音源的不足以及发展方向

4.1 不足之处

目前,中国民族乐器音源有很多,除了Kong Audio III,还有很多其他厂商或个人制作的音源。虽然音源的种类非常多,但采集的数据和整体思路都差不多,因此,它们的缺点也都大同小异。

(1)难以胜任独奏旋律的制作。虽然民族管弦乐器音源都是根据真实的乐器演奏采样而成,乐器音色的真实度很高。但这只限单个音的还原度高,一旦几个音连接起来形成旋律,缺少音与音衔接的细节,立刻就会体现出机械感。

(2)无法呈现民族管弦乐合奏的音响效果。目前,中国民族乐器音源缺少的就是乐团合奏的混声采样,这类音响的效果往往比单件乐器独奏的作用更为重要。即使使用单件乐器叠加很多轨来模拟“群感”,其融合度也较差。这种线性叠加难以呈现真实的合奏音响,其根源在于用独奏样本叠加为群奏,缺少对合奏音色的原始采样样本,缺少空间混响的真实感。

(3)乐器分类不明确。综合性的民族乐器音源往往没有乐器学的系统分类,只是单纯地把乐器直接放在一级目录下,会给使用者造成乐器编组、音色分类的混淆,为编曲创作、音响分析与研究带来很多不便。

(4)应用程度不高。在实际应用过程中,目前的民族乐器音源几乎不会被用来制作独奏片段,甚至用来制作伴奏以及铺底型的片段都勉为其难。因此,民族乐器音源也应从独奏转向乐队化形式,按照一定的民族管弦乐团编制,采集各种乐器组合奏的样本以及各种演奏技法,实现一个乐器组的合成音色,封装成一套民族管弦乐音源。这将为作曲、演奏、排练与后期制作等提供切实有效的应用价值。

4.2 未来发展方向

笔者认为,中国民族乐器的音源要想真正走向市场,为民族音乐的创作与传播提供切实有效的应用价值,应当朝着以下方向发展。

首先,应改变中国民族乐器音源的应用定位,将重心由乐器独奏采样转向交响乐合奏音源的开发与应用,即民族交响乐中齐奏与重奏的和声背景、伴奏织体由数字音源替代,而独奏部分仍然由演奏员的实际演奏承担。从本质上来看,与欧洲音高固定的大小调音乐体系不同。中国民族音乐特有的韵律与声腔在音乐的流动中,通过演奏者微妙而繁复的演奏技法与独特的审美经验而体现,这些神韵无法用现有的乐器音响的离散样本采集与回放技术而重现。未来随着物理模型仿真技术的发展,可能体现出民族音乐韵律声腔的特征,但是,目前这些技术远远未达到成熟阶段。

其次,遵循统一标准。音源中所有乐器都应当严格按照一定的采录标准和环境进行采集,避免乐器之间的不融合、不统一性。乐器的声像设置,也应按照乐队编制的实际座位图制定。乐器的分类要统一,并建立科学的索引标准,从而为使用者提供创作、编辑与研究的方便。

基于以上思考,未来以“中国民族乐器”为主的音源发展方向应当朝向管弦乐音源的发展方向,应该以合奏音色为主、独奏音色为辅,统一各个乐器的录制标准,并且分类清晰、编制明确。只有这样,中国民族乐器音源的实用性才能大大提高,从而在中国民族音乐的创作、表演与制作领域发挥真正的价值。

本文探讨中国民族管弦乐音源的研发,将其应用于交响乐和声背景与伴奏织体部分,而独奏声部保留演奏员的实时音响,充分利用数字科技的优势,提升创作与排演的效率、降低制作成本,为数字化传播提供有效方案,同时极大地保留中国民族音乐特有的韵律特征与声腔魅力。而在学术价值方面,对于中国民族交响乐队的声场仿真、相位叠加、声源定位等具体技术问题的系统研究,将随着音源的研发进程而深入展开。

注释:

① http://www.kongaudio.com/Product.htm

② A/B是由两支全指向传声器拉开一定间距构成,属时间差拾音方法。X/Y是由两支相同指向的传声器紧靠在一起同轴放置构成,属于强度差拾音方法。

③ https://www.wavesfactory.com/marxophone

④ https://www.h2audio.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=1183=

⑤ Kong Audio III为该公司第三代音源,后进行升级更名为《吹拉弹打》。

⑥ Orchestral Tools Berlin仅算Main(主要的部分),不算EXP扩展。