别嘌呤醇与非布司他治疗痛风伴高尿酸血症的疗效对照研究

2020-12-14张正芳王健赵书山

张正芳,王健,赵书山

(东阳市人民医院,浙江 东阳 322100)

痛风是在肾脏、骨关节和皮下等部位的单钠尿酸盐结晶沉积而导致的一种急、慢性炎症和组织损伤的症状[1]。其中高尿酸血症是痛风的生物化学基础,通过血管内皮素-1(Endothelin-1,ET-1)及活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)作用使心室发生不可逆性重构,引起高血压、冠心病等[2]。目前临床首推黄嘌呤氧化酶抑制剂作为高尿酸血症一线治疗药物,其中美国风湿病学会(ACR)[3]及欧洲抗风湿病联盟(EULAR)痛风治疗指南中将别嘌醇及非布司他作为一线降尿酸药物。然而,别嘌醇产生的皮肤不良反应使患者对药物不耐受。非布司他是一种新型的非嘌呤类黄嘌呤氧化酶抑制剂,具有较好的降尿酸疗效,临床上具有耐受性好、不良反应少等优势,目前受到临床研究的追捧[4]。本文观察别嘌呤醇和非布司他治疗痛风伴高尿酸血症的疗效,报道如下。

1 资料与方法

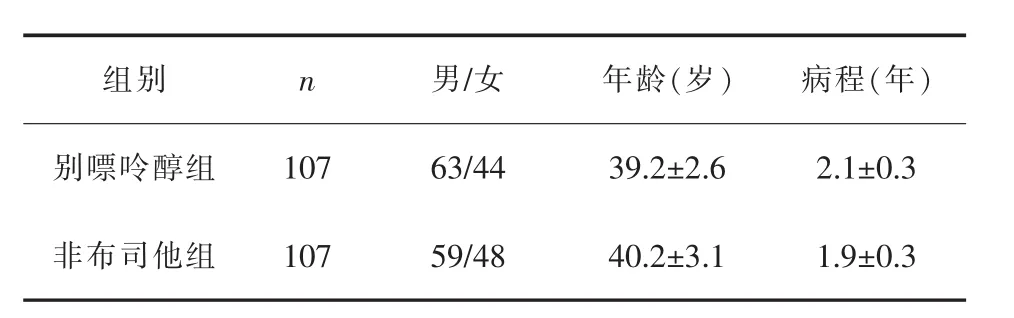

1.1 一般资料 纳入标准:(1)自愿入组参与本次研究;(2)符合2015年ACR/EULAR痛风合并高尿酸血症的临床诊断标准[5];(3)血尿酸≥480μmoL/L;(4)HLA-B5801 阴性。排除标准:(1)原发性高尿酸血症患者;(2)患有心脑血管疾病、肝肾功能不全者,或有恶性肿瘤或脑梗死病史;(3)妊娠或哺乳期妇女;(4)身体缺陷、意识障碍或因其他原因无法配合临床试验者;(5)有关节炎症者;(6)近1个月内使用过糖皮质激素、阿司匹林或其他水杨酸类制剂等影响尿酸的药物,或近期服用过其他降尿酸药物的患者。选择2017年3月-2019年9月本院收治符合以上入组标准的痛风合并高尿酸血症患者214例,按随机数字表法分为别嘌呤醇组及非布司他组,两组性别、年龄、病程一般资料差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,详见表1。本研究经医院伦理委员会审查通过且患者知情同意。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法 所有受试者进行低钠、低脂、低嘌呤饮食,多饮水,避免食用酸性食物,同时适当运动,保持尿量2~3L/d。别嘌呤醇组:给予别嘌呤醇缓释胶囊(黑龙江澳利达奈德制药有限公司,国药准字 H20041338)每次 0.25g,1次/d口服;同时服用碳酸氢钠片(广州康和药业有限公司,国药准字H44021960)每次 1g,3次/d口服。非布司他组:给予非布司他片(江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字 H20130081)每次 80mg,1次/d口服;同时服用碳酸氢钠片,生产厂家和服用方法同别嘌呤醇组。两组均连续服用8周,并根据患者实际情况调整药量。

1.3 观察指标 (1)炎症反应。采用ELISA法测定并比较治疗前后的炎性因子,外周血(TNF-α、IL-1 及 IL-6)水平[6];(2)血尿酸水平。采用 ELISA法测定患者治疗前后外周血尿酸水平;(3)疗效与不良反应。疗效依据血尿酸变化[7-8]判定,显效:血尿酸≤380mmol/L或下降>35%;有效:血尿酸>380~440mmol/L或下降20~35%;无效:血尿酸≥440mmol/L或下降<20%,总有效=显效+有效;记录治疗后患者不良反应发生率;(4)症状改善。采用视觉评分法(VAS评分)[7]评价痛风症状改善情况;按痛风症状评分表(表2)[8]对患者治疗前后5个方面的症状进行评分。

表2 痛风症状评分表

1.4 统计学处理 采用SPSS 25.0进行统计学分析。计量资料用(±s)表示,采用 t检验;计数资料、等级资料的统计描述用频数、构成比表示,采用χ2检验。

2 结果

2.1 炎症反应与血尿酸水平 治疗前,两组TNF-α、IL-1、IL-6 表达水平差异无统计学意义 (P>0.05);治疗后,非布司他组炎性因子TNF-α、IL-1、IL-6表达水平显著低于别嘌呤醇组,差异均有统计学意义(P<0.01)。治疗前两组血尿酸水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后非布司他组血尿酸水平显著低于别嘌呤醇组,差异具有统计学意义(P<0.01),详见表3。

表3 两组治疗前后炎性因子与血尿酸水平比较(±s)

表3 两组治疗前后炎性因子与血尿酸水平比较(±s)

与别嘌呤醇组比较**P<0.01

?

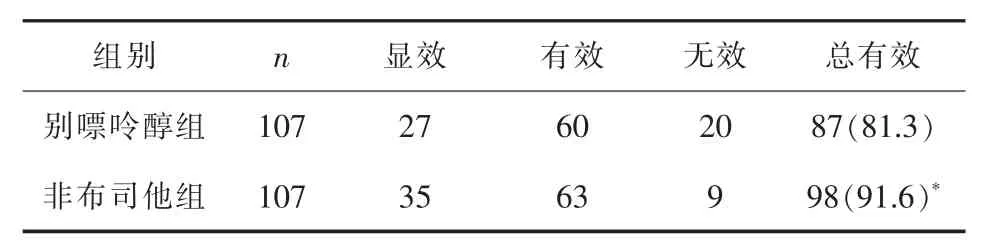

2.2 疗效与症状改善 治疗8周后,非布司他组总有效率(91.6%)高于别嘌呤醇组(81.3%),差异有统计学意义(P<0.05),详见表 4;治疗前,两组关节疼痛、压痛、活动障碍及肿胀度评分差异无统计学意义(P>0.05)性;治疗后,非布司他组关节疼痛、压痛、活动障碍及肿胀度评分均显著低于别嘌呤醇组,差异均有统计学意义(P<0.01)。详见表5。

表4 两组疗效比较[n(%)]

表5 两组痛风症状评分(±s)

表5 两组痛风症状评分(±s)

与别嘌呤醇组比较**P<0.01

组别 n 关节疼痛 压痛 活动障碍 肿胀度别嘌呤醇组 107 1.31±0.30 1.1±0.33 1.19±0.38 0.89±0.27非布司他组 107 0.90±0.20**0.79±0.25**0.63±0.24** 0.87±0.31**

2.3 不良反应 别嘌呤醇组14例(13.1%)发生不良反应,其中皮疹4例,消化道反应5例,末梢神经炎例3例,过敏性血管炎2例;非布司他组8例(7.5%)发生不良反应,其中胃肠道反应4例,过敏性反应3例,泌尿系统病变1例。两组不良反应差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

高尿酸血症和痛风在中国越来越普遍。2009-2010年,中国成年人中高尿酸血症患者达8.4%。高患病率可能与饮酒、过多摄取含糖饮品以及肥胖有关[8]。尿酸是嘌呤代谢的产物,黄嘌呤氧化酶抑制剂是高尿酸血症长期治疗的关键药物,别嘌呤醇和非布司他是其中常见的两种。别嘌呤醇转化为其活性代谢物氧嘌呤醇,氧嘌呤醇可逆地阻断黄嘌呤氧化酶[9]。非布司他是一种非嘌呤选择性的黄嘌呤氧化酶抑制剂,作为XOIs通过抑制黄嘌呤氧化酶活性,从而抑制次黄嘌呤转化为黄嘌呤,切断其生成尿酸的渠道,从而起到降尿酸的作用[10]。

研究发现,尿酸晶体通过复杂的细胞机制诱发炎症,主要涉及炎性小体和Toll样受体,它们也参与痛风炎症的发病机制[11]。高尿酸患者在痛风发作时会发生强烈的炎症反应,产生大量的炎性因子如TNF-α、IL-1、IL-6等,这些炎性因子的升高又会导致患者体内产生血小板介质,从而加剧炎症反应,使痛风症状加剧。本研究结果显示,经非布司他治疗的患者其TNF-α、IL-1及IL-6水平显著降低(P<0.01),较别嘌醇治疗明显。

血尿酸水平下降有利于体内尿酸结晶溶解,减轻受累关节的炎症反应。Akimoto等[12]指出,非布司他从治疗开始1个月即可显著降低血尿酸水平,70.5%患者可下降至6.0mg/dL。治疗前两组血尿酸水平差异无统计学意义(P>0.05),治疗后非布司他组血尿酸水平显著低于别嘌呤醇组(P<0.01),表明非布司他能更有效地降低患者血尿酸水平。

两种药物对痛风患者的疼痛和其他症状的改善情况提示,治疗前两组关节疼痛、压痛、活动障碍及肿胀度评分无显著性差异,治疗后非布司他组关节疼痛、压痛、活动障碍及肿胀度评分均显著低于别嘌呤醇组(P<0.01),非布司他对于改善通风患者的疼痛和其他症状均较有效。

别嘌呤醇虽然是临床中最常见的降尿酸药物,但其不良反应发生率普遍较高,甚至会诱发罕见但极其严重的斯-詹综合征(Stevens-Johnson Syndrome,SJS)或中毒性表皮坏死松解症(Toxic Epidermal Necrolysis,TEN)[13]。据报道,人类白细胞抗原B等位基因HLA-B5801是别嘌呤醇诱导的不良反应的遗传标记[14]。在香港[15]、韩国[16]和泰国[17]中发现HLA-B5801和别嘌呤醇诱导的SJS/TEN之间有很强的相关性。Emmanuelle等[18]SJS和TEN的全基因组关联研究也证实,HLA-B5801等位基因与别嘌呤醇相关。因此,临床医生开别嘌呤醇处方前应先筛选HLA-B5801基因型,可避免别嘌呤醇诱导的SJS/TEN。基于此,本研究入组标准中排除了HLA-B5801基因型患者,治疗过程中并无SJS或TEN发生,且非布司他组与别嘌呤醇组不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05),说明与别嘌呤醇相比,非布司他治疗痛风伴高尿酸血症的不良反应并未增加。

综上所述,非布司他治疗痛风伴高尿酸血症可以有效地改善患者症状,减轻炎症反应并降低血尿酸水平,其疗效及安全性均较好,值得推广应用。