人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的动态影响研究——基于TVP-VAR模型的实证分析

2020-12-14齐红倩刘岩

齐红倩,刘岩

人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的动态影响研究——基于TVP-VAR模型的实证分析

齐红倩1,2,刘岩2

(1. 吉林大学数量经济研究中心,吉林长春,130012;2. 吉林大学商学院,吉林长春,130012)

采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)对我国人口年龄结构变动与经常账户和经济增长的时变关系进行动态识别,并以轻度少子化−轻度老龄化时期(2004年4季度)、深度少子化−中度老龄化时期(2010年4季度)和中度少子化−深度老龄化时期(2016年4季度)作为关键时点,刻画不同时点人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的冲击响应。实证结果表明:我国人口年龄结构变化对经常账户、经济增长的影响具有显著的时变特征。少儿抚养比下降对经常账户的积极促进作用和对经济增长的抑制作用显著,与此同时,老年抚养比提升对经常账户的促进作用和对经济增长的抑制作用也很明显,这说明少儿抚养比下降和老年抚养比上升交织过程中造成了经常账户顺差和经济增长一定程度上的回落;三个时期对比中发现,我国人口年龄结构变化对经常账户的作用强度表现出递增的态势;在“中度少子化−深度老龄化”的现阶段,人口年龄结构变化对经济增长的作用效果仍十分明显。

人口年龄结构;经常账户;经济增长;TVP-VAR模型

一、引言

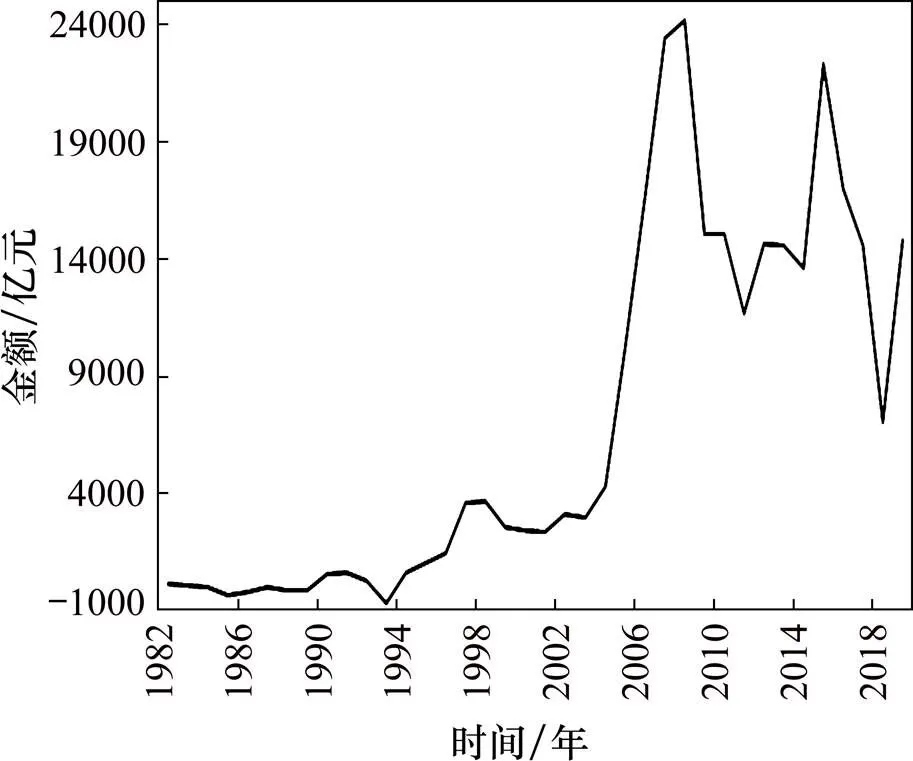

伴随经济三十多年的高速增长,我国对外贸易发展经历了从无到有,由逆差到顺差、顺差大幅增长的过程,截至2019年,我国经常账户已经连续26年盈余。如图1所示,从1982—2019年的货物和服务净出口情况来看,1994年之后我国贸易顺差迅速扩大,增加态势明显,2008年高达24 226.8亿元,虽然2009年受到全球性金融危机冲击,我国贸易顺差有所下滑,但2019年货物和服务净出口也达到了14 805亿元,仍处于高位水平。一般情况下,高额的贸易顺差也会引发诸多问题,如两国(中美)贸易摩擦、人民币升值压力加剧、产品对外部市场依赖度较大、国内经济容易受到外部冲击,等等。因此,2020年的《政府工作报告》中强调,要加大“六稳”的工作力度,而稳外贸正是其中之一。可见,稳定外贸仍然是我国维持经济持续稳定发展的重要任务。而当前经济运行面临的外部环境发生明显变化,为了在错综复杂的国际环境背景下避免国际本流动对我国的冲击,影响经常账户的各种因素变化需得到格外的关注和分析。

根据新古典理论,资本流动取决于不同国家的资本密度,因此一般情况下,资本密度相对较低的发展中国家资本净流入,经常账户将出现赤字,而资本密度高的发达国家表现为经常账户盈余。但实际情况却与理论相悖,以中国为代表的发展中国家经常账户持续顺差,而美国等发达国家却出现经常账户逆差,这一现象引起了学者们对我国经常账户顺差原因的深入探讨,学者们从经济环境与政策、汇率、贸易供给等方面进行了分析。内需不足与出口导向型政策是经常账户顺差的主要原因[1],导致我国经常账户持续顺差的根本原因是人民币汇率低估、汇率的价格传导机制失效及政府政策引致性扭曲[2]。周政宁和史新鹭则认为,我国经常账户盈余的主要原因是我国贸易中间品厂商的生产率不断上升及央行意愿外汇储备增加[3]。尽管上述分析基于现实中顺差和逆差的交替呈现,但却忽视了我国经常账户具有较强惯性的特征,这其中一些长期经济变量,如人口年龄结构变动等因素对经常账户的惯性影响值得更进一步的补充分析。

图1 1982—2019年中国货物和服务净出口额

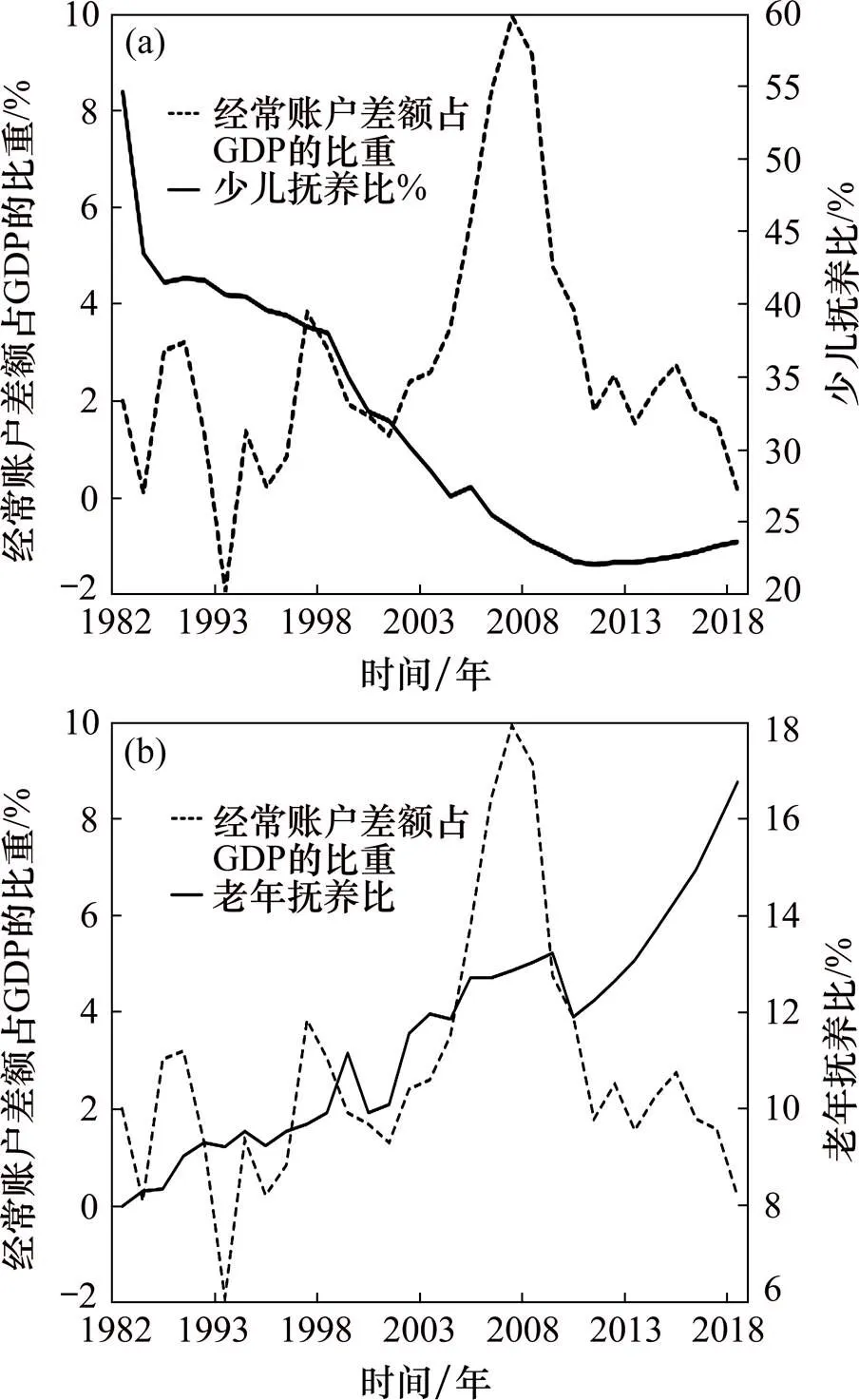

对此,本文将从人口年龄结构及其变动的角度诠释我国经常账户顺差产生的持续性原因和发展趋势。图2描绘了1982—2019年我国经常账户差额占GDP的比重与人口年龄结构的变动趋势。从变动趋势上看,经常账户差额占GDP的比重虽然体现为较大波动,但是与人口年龄结构变动仍具有较强的协同关系。少儿抚养比与经常账户差额占GDP的比重呈现明显的负相关关系(图2(a)),老年抚养比与经常账户差额占GDP的比重呈现明显的正相关关系(图2(b))。因此,人口年龄结构的变化对我国经常账户产生顺差的影响机理、经常账户的发展趋势等问题成为本文研究的主要内容。

图2 我国经常账户差额占GDP的比重与人口年龄结构变动趋势

二、文献综述

在探讨人口年龄结构对经常账户的影响路径时,大多数学者认为人口年龄结构变动引致的劳动力供给与储蓄率变动是主要影响途径。Higgins和Williamson认为,1960年之后,亚洲的储蓄率上升源于少儿抚养比的下降,因此亚洲已经走出或即将走出外部资本依赖时期,开始输出资本,表现为经常项目顺差[4]。就中国的现状看,劳动力红利、消费需求不足、抚养比变动、储蓄率变化等都对中国的贸易顺差产生了直接或间接的影响。中国高比重的劳动年龄人口转化为丰富的劳动力资源,丰富的劳动力资源强化了中国劳动力成本低的优势和出口竞争力,进而导致经常账户的长期顺差[5−6],人口赡养率下降、国民储蓄增加及消费需求不振也刺激了出口增 长[6]。祝丹涛则认为我国目前的贸易顺差其实是“人口红利”期为应对未来“养老”而在海外积攒的储蓄[7]。老年人口抚养负担的上扬将降低储蓄率和外贸顺差,而少儿人口抚育负担的下降将促进储蓄率和外贸顺差的上扬[8]。在实证研究方面,朱超和周晔从一个多期人口代际交叠模型入手,研究发现经常项目差额实际上只是储蓄的跨时空转移,而人口年龄结构是储蓄的跨时间转移的决定因素[9]。另有一部分学者进一步分析了人口年龄结构对经常账户变动的解释程度:汪伟使用1993—2009年省级面板数据进行实证研究,结果表明人口年龄结构变化对经常账户余额变动的解释程度达45%[10];李明利用1990—2011年全球110个国家的强平衡面板数据进行实证分析,发现少儿抚养比和老年抚养比对经常账户余额占GDP比重的影响在5%显著水平下为负向,并且中国抚养比的变化能够解释1990—2007年经常账户余额占GDP比重16.6%的变动[11]。以上研究充分说明人口年龄结构变动真实地影响了经常账户的变化。

上述学者关于人口年龄结构变动对经常账户影响的研究多是以不同时点的静态分析为主,事实上,人口年龄结构和经常账户均呈现出动态性,人口年龄结构在不同时点具有不同变动特征,经常账户不但受到人口年龄结构的影响,也随着经济增长和贸易量的变化而发生改变,人口年龄结构变动对经常账户的影响必然存在动态特征。对此,本文选择时变参数向量自回归模型,研究人口年龄结构变动对经常账户的影响,由于不同经济体的经济增长水平直接影响经常账户的变化,我们同时引进了经济增长因素研究人口年龄结构变动对经常账户的影响。

三、理论框架

(一) 人口年龄结构变动影响经常账户的理论基础及作用机制

在开放经济条件下,由均衡的国民收入恒等式可知,经常账户余额等于国内储蓄与投资之间的差额。若国内储蓄无法被本国的投资完全吸收,多余的储蓄就要通过经常账户流出国外[12]。在其他条件不变的情况下,较高的储蓄率和较低的投资率将会导致经常账户顺差,相反则会导致经常账户逆差。因此,考察人口年龄结构对于经常账户的影响机制,也应该从人口年龄结构对储蓄与投资两方面的作用入手。根据Coale和Hoover提出的抚养负担假说,高抚养负担会降低储蓄率,需要外部资本流入来满足国内投资需求,那么在经常账户上就会体现为逆差。相反,若抚养负担降低,用于抚养子女的消费支出也相应减少,储蓄率提升,经常账户则体现为顺差[13]。然而,抚养负担假说也存在一些不足,许多研究发现理性消费者在面临不确定性因素时无法保持消费的平滑,比如考虑到失业、老年人养老医疗费用支出、子女大额教育支出等不确定性事件,在一定程度上会降低劳动年龄人口的消费倾向和消费水平,进而增加储蓄。基于这些问题,Leland在分析消费和储蓄问题时使用了预防性储蓄动机模型,将“预防性储蓄”定义为由未来不确定性收入、消费而引起的额外的储蓄[14]。现阶段,鉴于我国老龄化程度逐渐加深和医疗保障体系仍不完善的基本国情,居民在规划消费时不得不考虑到老年人口可能发生的大额医疗支出等不确定支出,因此,老年抚养比的提高带来的预防性储蓄动机可能会大于抚养负担假说的储蓄效应,进而提升储蓄率。整体而言,人口年龄结构对经常账户的影响方向存在一定程度的不确定性。

(二) 人口年龄结构变动影响经济增长的理论基础及作用机制

1. 人口年龄结构变动影响投资

按照索洛经济增长理论,资本积累是经济增长要素之一,在经济达到均衡状态时,人均资本存量的变动等于人均新增投资减去人均资本折旧。当劳动年龄人口比例高且劳动力供给充足时,需要追加投资以保持人均资本存量恒定,因此,人口年龄结构对一国的投资规模会产生影响。此外,人口年龄结构也会影响投资的方向,就少儿人口而言,对于教育设施需求较刚性,所以一个地区的少儿人口比重上升,用于基础教育设施的投资将上升,则生产性投资份额将会降低;就老年人口而言,除了依赖家庭养老之外,也依赖于社会的医疗设施、养老机构的配置,因此国民收入中用于养老方面的投入会随着老年人口比重的提高而大幅上升,压缩了生产性投资的比例,对住房和人力资本的投资需求产生“挤出效应”,导致投资诱导不足。综合来看,抚养负担的上升将会降低国民收入中用于生产性投资的比重,对经济增长产生影响。

2. 人口年龄结构变动影响消费

在对消费问题的研究中,生命周期假说首次考虑了人口年龄结构变量,将个体的一生按年龄划分为不同的时期,并且假定个体在不同时期的收入不同,储蓄、消费等经济行为也存在差异[15],因此,人口年龄结构的改变必然会影响家庭的储蓄、消费行为,进而影响整个社会的储蓄、消费以及资本积累,从而对宏观经济产生重要影响。理性的消费者在消费过程中以效用最大化为目标进行动态决策,家庭中劳动年龄人口在工作阶段的收入,将用于当期的消费以及退休后的消费,由于家庭中老年人口和少儿人口没有收入,属于纯消费者,则当家庭中劳动年龄人口比重较大时,消费率较低;当家庭中非劳动人口所占比例较大时,消费率较高。但是与抚养负担假说类似,生命周期假说也未考虑到家庭为了防范风险而产生的预防性储蓄动机,在生命周期假说和预防性储蓄动机理论的框架下,人口年龄结构深刻影响居民的消费行为,但是影响方向也有待论证,人口年龄结构变动通过消费对经常账户和经济增长的作用机制也存在不确定性。

(三) 综合分析框架

从支出角度看,国内生产总值由消费、投资、政府支出和净出口−构成,即:

=+++(−) (1)

我们将政府消费和投资分别包含于总消费和总投资中,=−为净出口,将(1)式调整为:

=++(2)

(2)式说明经济发展有三个重要组成部分,即消费、投资和进出口贸易,三者的增长变动 将对经济增长产生直接的影响。结合上文中,人口年龄结构变动对贸易经常账户、投资和消 费的影响机制分析的结论,我们可以进一步厘清人口年龄结构对经常账户、经济增长的影响 路径。

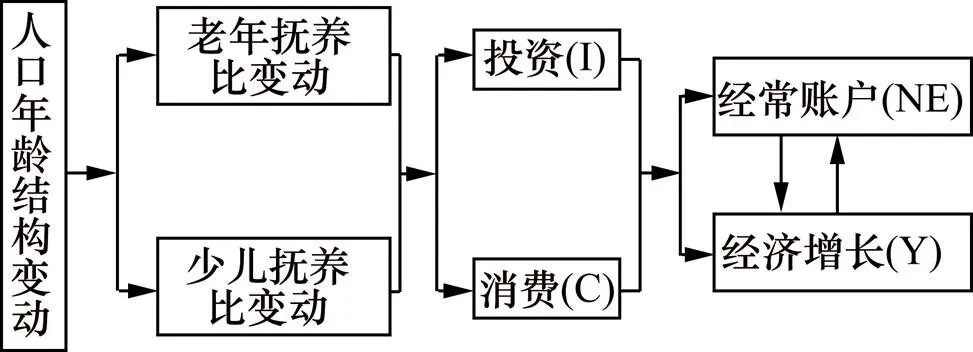

综合理论和机制层面的分析,我们可以得出,人口年龄结构、进出口贸易经常账户和经济增长之间的作用关系存在复杂性和不确定性,在此基础上,本文尝试建立三者的关系框架和影响路径,如图3所示,后文将依据此理论框架展开实证研究。

图3 人口年龄结构对经常账户和经济增长影响的影响路径

四、模型设定、变量选取及说明

(一) 模型设定

为了比较不同时期人口年龄结构变动对经常账户影响的差异性,我们建立具有时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)进行实证研究,首先对TVP-VAR模型结构进行介绍,然后依据变量和数据构建TVP-VAR模型。

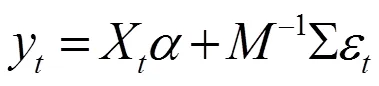

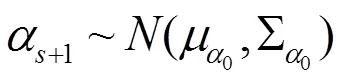

TVP-VAR模式是结构性VAR模型的扩展模型,典型结构性VAR模型如下:

My=1t−1++Fy−s+μ,=+1, …,(3)

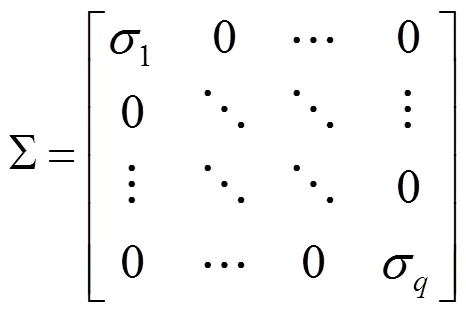

其中,y是×1维的向量组合,为×维度的待估参数矩阵,1……F为×维度的系数矩阵,扰动项μ为×1维度的结构性冲击,假设μ~(0, ∑∑),其中,

因此,模型(3)可简写为如下的VAR模型:

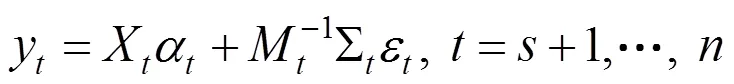

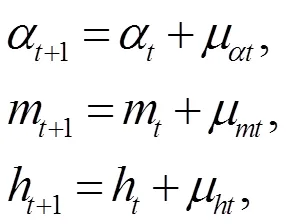

我们将上述结构性VAR模型扩展为TVP-VAR模型。模型形式如下:

(二) 变量选取和说明

本文选取代表人口年龄结构、经常账户余额和经济增长水平的变量构建TVP-VAR模型,研究人口年龄结构变动对经常账户余额和经济增长水平影响的动态特征,设定1992年第1季度至2018年第4季度为样本期。其中我们选取少儿抚养比和老年抚养比衡量人口年龄结构;用经常账户项目差额与GDP比值衡量经常账户余额变动水平,考虑到经常账户差额为年度值,我们通过对年度值进行二次插值频率处理后得到当季值;以GDP的同比增长率反映经济增长水平,我们通过获得国内生产总值现价的当季值,并以1992年为基期计算剔除价格因素影响,获得国内生产总值实际当季值,为消除季节因素,本文对国内生产总值实际当季值采用X12方法进行季节调整,最后计算出国内生产总值当季实际同比增长率。为保证数据频率的一致性,对少儿抚养比和老年抚养比也进行二次插值处理得到当季数据。本文原始数据均来自《中国统计年鉴》,通过Eviews8.0软件完成数据处理,各变量的描述性统计见表1。

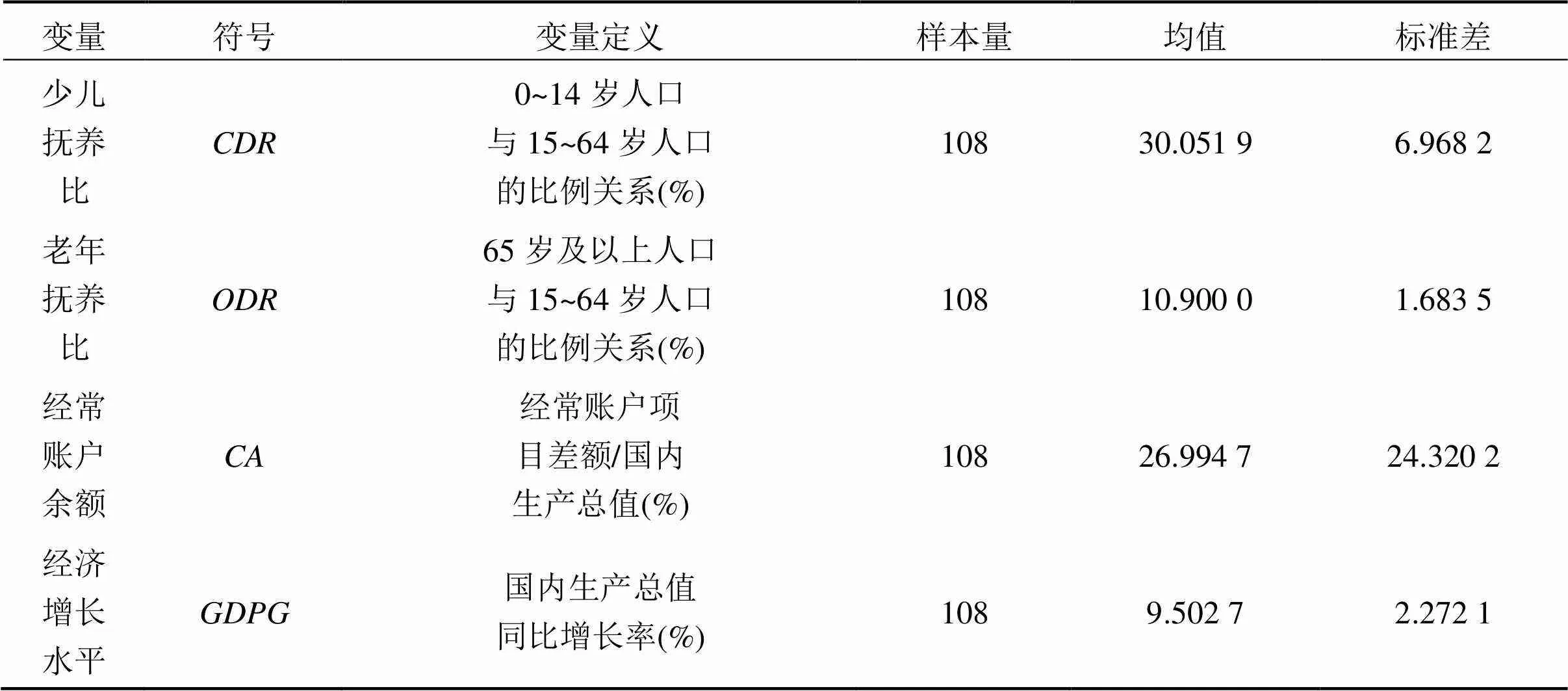

表1 各变量的描述性统计

数据来源:《中国统计年鉴》

(三) 平稳性检验

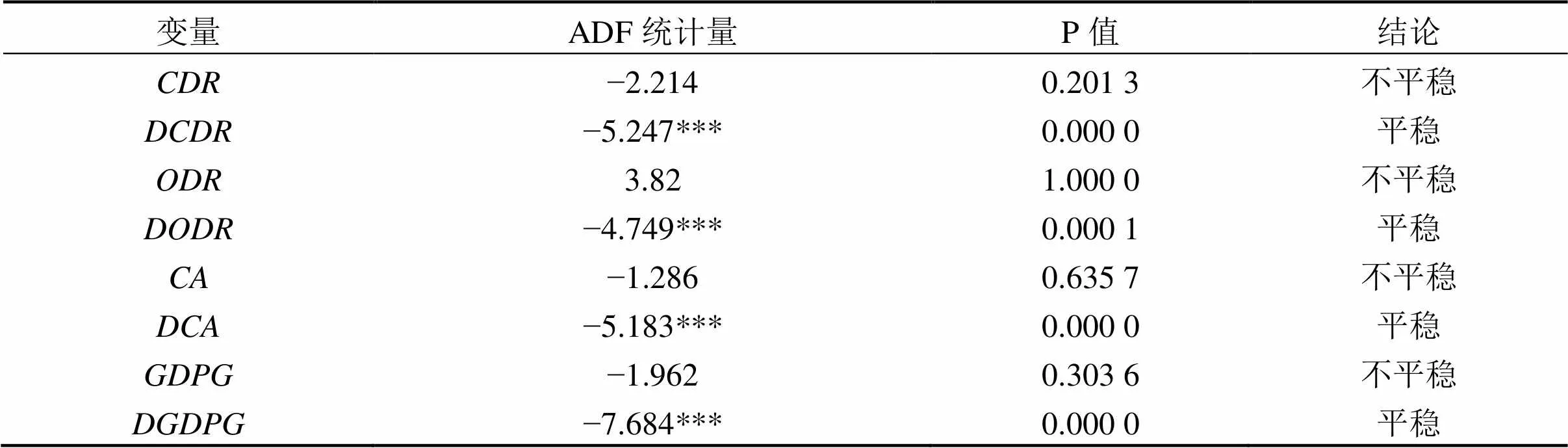

为保证实证数据的平稳性,我们采用ADF检验对以上处理后的数据进行平稳性检验,检验结果如表2所示。从检验结果可以看出,、、和四个变量的检验结果均为接受“存在单位根”的原假设,即所有变量序列均是非平稳序列,因此对变量进行差分处理使之平稳,采用差分后的序列进行TVP-VAR模型的 建模。

表2 各变量的平稳性检验结果

注:***、**和*分别代表在1%、5%和10%的水平下显著

五、实证结果及分析

(一) 模型的参数估计

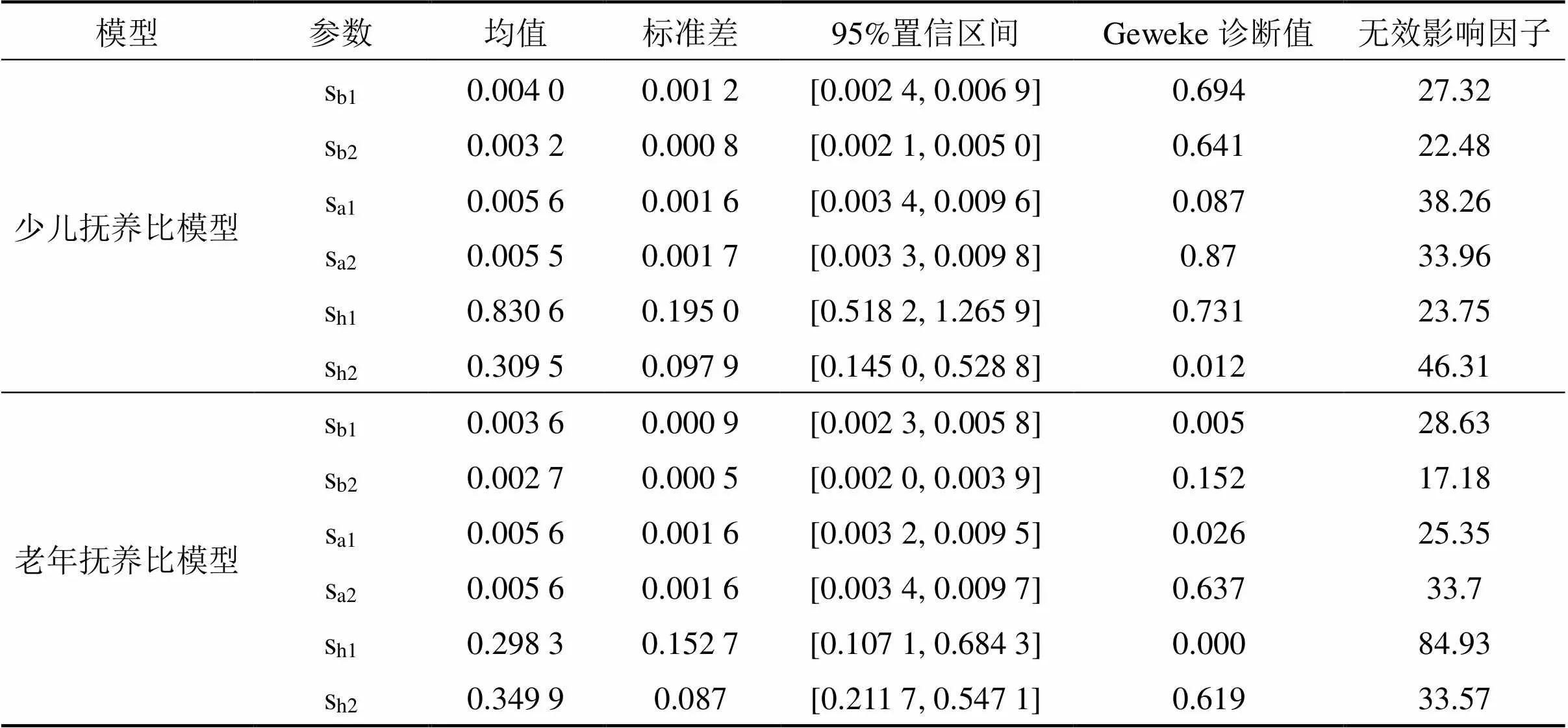

为了检验人口年龄结构对经常账户和经济增长的影响,本文以少儿抚养比和老年抚养比代表人口年龄结构变量,将两者分别与经常账户余额和经济增长构建三变量的TVP-VAR模型。本文运用马尔科夫−蒙特卡罗方法(MCMC)估计参数,并设置10 000次有效抽样,根据AIC和SC准则判断两个模型的最优滞后阶数为2。表3为少儿抚养比模型和老年抚养比模型估计结果。

我们通过分析Geweke收敛诊断值和无效影响因子来判断TVP-VAR模型估计是否有效。从表3看出,两个模型各参数标准差均相对较小,后验均值均在95%置信区间内;由于所有Geweke收敛诊断值小于95%显著性水平下的临界值1.96,因此不能拒绝“参数收敛于后验分布”这一原假设;两个模型的无效影响因子中数值最大的分别为46.31和84.93,所以我们分别得到两个模型的不相关样本数至少为215.94(10000/46.31≈215.94)和117.74(10000/84.93≈117.74),这对于本文包含108个时点的后验推断是充分的。综上,两个模型的估计结果是合理的,可以进一步实证人口年龄结构与经常账户和经济增长之间的动态关系。

(二) 少儿抚养比对经常账户和经济增长影响的脉冲响应分析

1. 等间隔脉冲响应分析

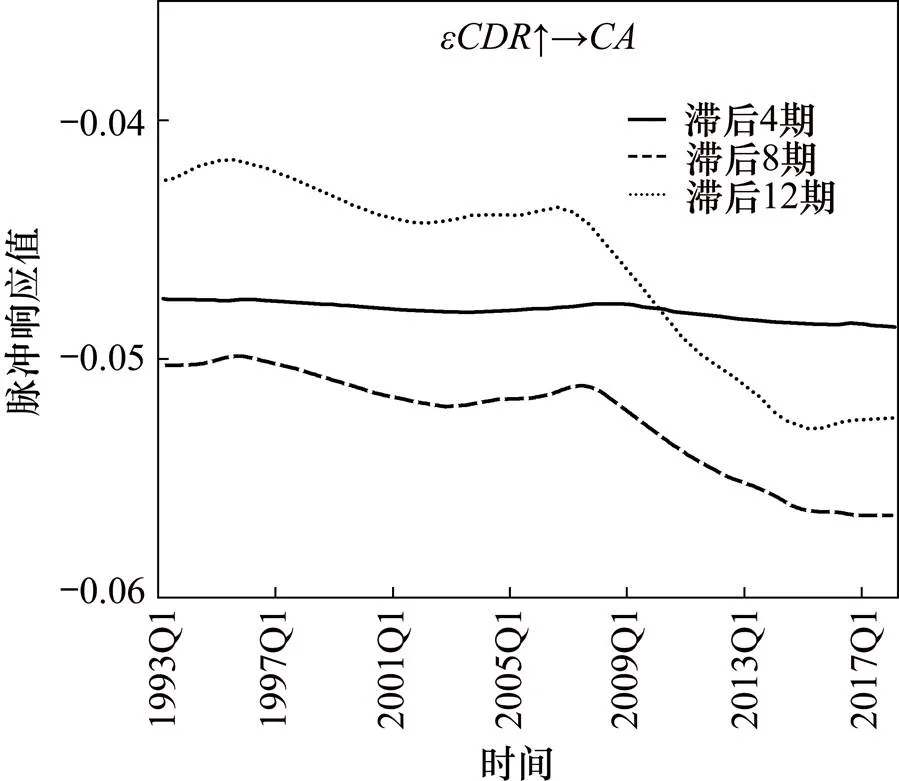

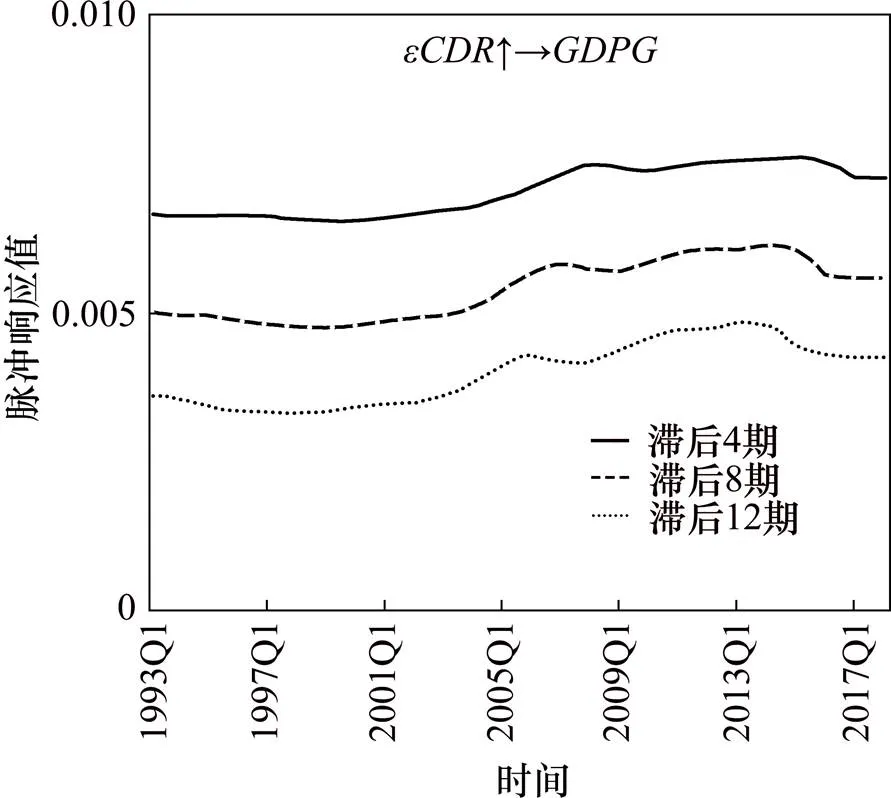

为了考察少儿抚养比变动对经常账户和经济增长影响的时变特征,本文利用TVP-VAR模型估计结果,绘制出经常账户和经济增长对少儿抚养比变动一单位冲击在不同滞后期的响应图,图4和图5是在给定少儿抚养比一单位正向的冲击时,经常账户余额和经济增长在滞后4期、8期和12期(即1、2、3年)的时变参数脉冲响应结果,这三个滞后期的响应结果可以分别表示经常账户和经济增长对少儿抚养比变动正向冲击的短期、中期、长期响应,进而表示冲击的暂时性和持续性影响。图4和图5中y轴为脉冲响应值,x轴为不同的时间点。

由图4可以看出,经常账户余额对少儿抚养比冲击的响应曲线在滞后4、8及12期出现明显的分离,并且波动特征相似,表明模型估计具有一定的稳健性。另外,经常账户余额对少儿抚养比变动冲击对经常账户余额的影响无论在短期还是中长期均显著为负,其中少儿抚养比冲击的暂时性影响十分平稳,而中长期的持续性影响在2002年下半年达到负向最大值以后小幅减弱,2007年之后负向影响持续增强。滞后4期的脉冲响应几乎为直线,但是随着滞后期的延长,脉冲响应曲线越来越曲折,说明随着滞后期的延长,少儿抚养比对经常账户的影响波动性越来越大。以上表明,近二十多年我国少儿抚养比的持续下降是经常账户顺差的重要原因。根据生命周期理论,少儿抚养比的下降意味着劳动年龄人口的相对上升,这将导致储蓄率上升;另外,随着子女数量的降低,家庭子女抚养负担较轻,在子女教育、医疗等方面消费也随之减少,家庭的储蓄率也相对提高,因此,少儿抚养比的下降会促进储蓄率增加,当我国的储蓄大于投资时,多余的资金将流向他国,并引起经常账户余额反向变化。由此可见,我国经常账户余额的变动与少儿抚养比的变化密切相关。

表3 MCMC参数估计

注:s、s和s(=1, 2)分别表示矩阵(∑)2、(∑)2和(∑)2对角线上第个元素的对应值

图4 基于不同滞后期的经常账户对少儿抚养比冲击的响应

图5 基于不同滞后期的经济增长对少儿抚养比冲击的响应

从图5可以看到,在不同滞后期,少儿抚养比对经济增长的作用效果呈现出相同的变动趋势,即对于少儿抚养比的一单位正向冲击,经济增长的响应显著为正,并分别于2015年、2014年和2013年达到峰值后减弱。4期、8期和12期的脉冲值依次减小,这表明少儿抚养比对经济增长的促进作用主要体现为暂时性效应。少儿抚养比冲击对经济增长的影响无论在短期还是中长期均显著为正,表明近二十几年来少儿抚养比的降低已成为我国经济增长的阻碍因素之一。少儿抚养比的变化与生育政策密切相关,20世纪70年代我国计划生育政策的实施极大地影响了中国人口结构的变化。二十世纪五六十年代“婴儿潮”出生的大量人口为我国经济发展提供了充足的劳动力和较高的储蓄率,“人口红利”优势凸显,因此在样本期之前,“婴儿潮”人口红利的背景下,虽然计划生育政策降低了生育率和人口增长率,但并没有对我国经济增长带来负面效应。随着“婴儿潮”时期出生的人口逐渐步入老年,老年抚养比呈现递增趋势,导致在样本期内我国人口结构逐渐呈现出“少子化”和“老龄化”特征。近年来,人口老龄化速度加快,我国经历了“人口红利”时期向“人口负债”时期的转变,对我国经济增长产生一定程度的负面影响。对此,为了保证我国未来劳动力数量的基本稳定,我国从2013年开始逐步放开生育政策,少儿抚养比从2015年开始回升,且近年来呈现持续上升趋势,为缓解老龄化和劳动力短缺提供了有力的解决途径。

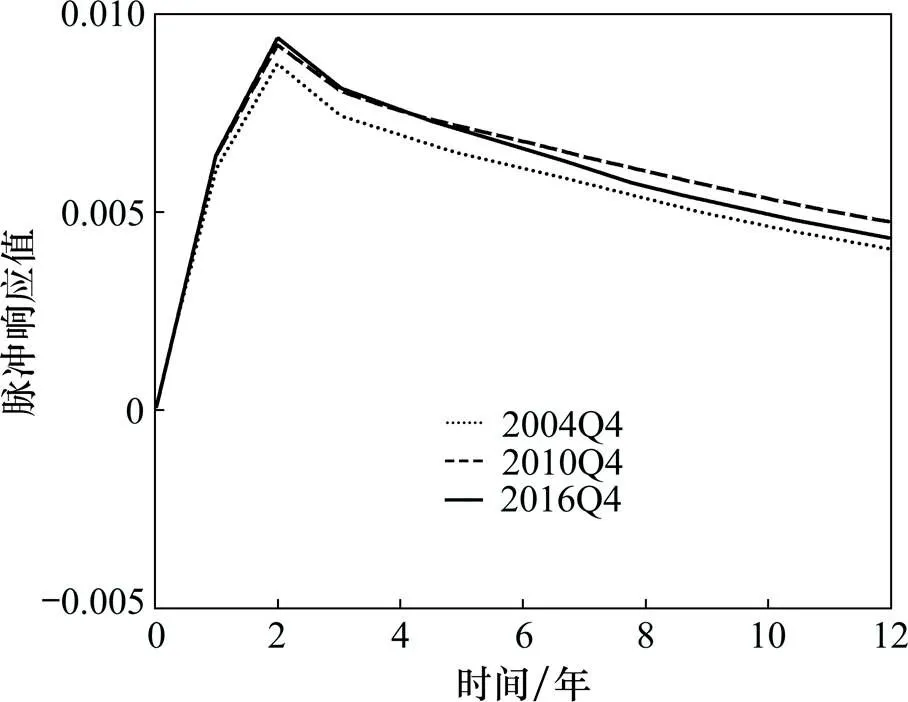

2. 时点脉冲响应分析

为进一步分析在代表性时点人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的影响,本文绘制基于不同时点的脉冲响应函数(图6和图7)。选择2004年4季度、2010年4季度和2016年4季度三个时点进行分析,这三个时点分别位于样本的前、中、后端,可以使分析更加全面;尤为重要的是,在这三个时点我国人口年龄结构具有三个典型特征,即“轻度少子化−轻度老龄化”“深度少子化−中度老龄化”和“中度少子化−深度老龄化”。通过分析三个具有代表性特征的时期,便于我们研究在不同人口结构背景下,少儿抚养比变化对经常账户和经济增长的作用规律,并对比不同时期人口年龄结构对经常账户和经济增长的作用效果的差异性。这不但符合我国国情,也是本文研究的重点。我国于2000年进入老龄化社会,老龄化水平持续深化,出生率持续降低, 2000—2006年,老年抚养比在9.9%~11%之间,少儿抚养比在32.6%~27.3%;2007—2015年,老年抚养比在11.1%~14.3%,少儿抚养比持续降低至2011年的22.1%,之后上升至2016年的22.9%;2016年之后,伴随着全面二孩政策的实施,少儿抚养比超过23%并出现持续上升态势,老年抚养比仍然维持上升态势并高达15% 以上。

图6 基于不同时点的经常账户余额对少儿抚养比冲击的响应

图7 基于不同时点的经济增长对少儿抚养比冲击的响应

根据TVP-VAR模型估计结果,本文绘制了经常账户对少儿抚养比的一单位冲击在不同时点的脉冲响应图。从图6可以看出,在三个时期,经常账户对少儿抚养比冲击的响应均体现为负向,2年后达到负向最大值,三个不同时期变动趋势相同,而且作用强度表现出递增的态势,这说明少儿抚养比对经常账户的影响具有明显的时变特征。和基于不同时点的脉冲响应结果一致,少儿抚养比对经常账户冲击的负向作用既具有短期效应,又具有长期的持续效应。特别地,在“中度少子化−深度老龄化”阶段,少儿抚养比的下降对经常账户的短期促进效果仍然十分明显,从长期看,其作用效果明显强于“轻度少子化−轻度老龄化”和“深度少子化−中度老龄化”时期。即在我国现阶段老龄化持续深化的背景下,少儿抚养比的变动仍然是影响我国经常账户的重要原因。

从图7可以看出,在不同时点,经济增长对少儿抚养比冲击的响应均体现为正向,具体来看,给定少儿抚养比一个正向冲击,会对我国的经济增长产生一个积极的正向影响,这种正向影响在第2期达到峰值,之后逐渐减小。和基于不同时点的脉冲响应结果一致,少儿抚养比冲击对于经济增长的正向作用既具有短期效应,又具有长期的持续效应,但短期正向影响较强,长期正向影响有逐渐减弱的趋势。特别地,在“中度少子化-深度老龄化”时期,少儿抚养比提高对经济增长的短期促进效果仍然十分明显,但从长期看,其作用效果强于“轻度少子化−轻度老龄化”时期,弱于“深度少子化−中度老龄化”时期。因此,我们认为随着老龄化的不断深化,少儿抚养比的增加对经济增长的促进作用逐渐显现,而且这种促进作用在短期体现得更为明显。原因可能在于“轻度少子化−轻度老龄化”时期人口红利并没有完全消失,部分抵消了少儿抚养比变动的作用效果,而“深度少子化−中度老龄化”时期属于老龄化社会早期,深度少子化对经济的影响已显现出来,劳动力供给不足,社会用于养老和医疗等支出越来越多,从而降低了储蓄水平,在老龄化局面无法短时间扭转的阶段,少儿抚养比提高对经济增长的正面影响将尤为明显。因此,老龄化背景下,提高少儿抚养比可以作为稳定经济增长的重要着力点。

(三) 老年抚养比对经常账户和经济增长影响的脉冲响应分析

1. 等间隔脉冲响应分析

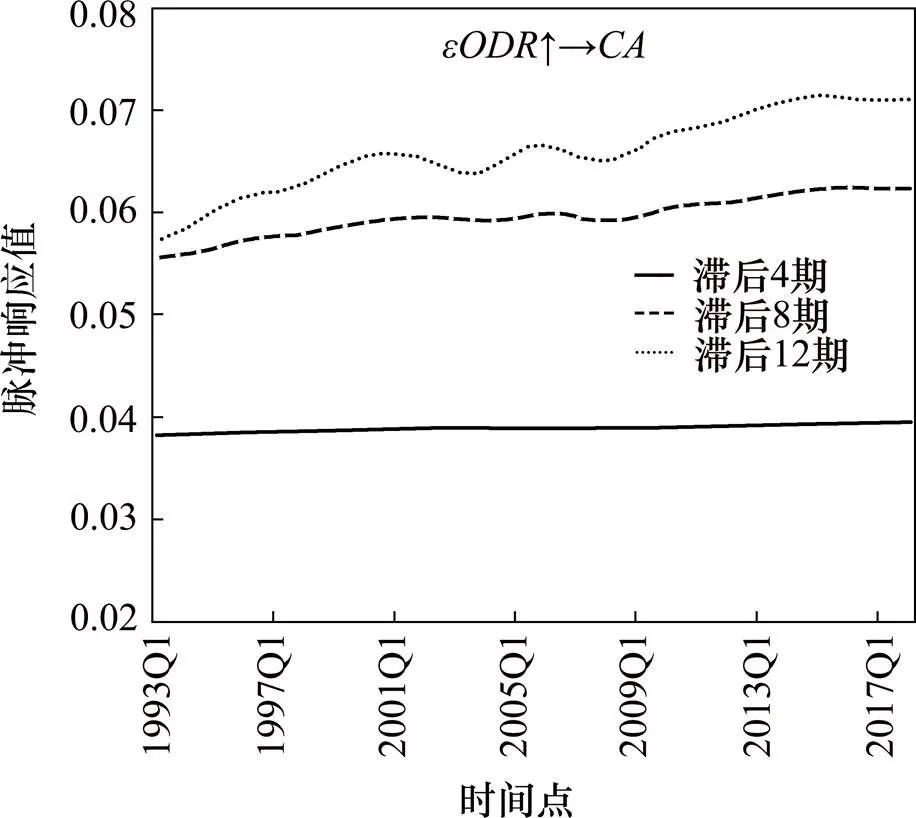

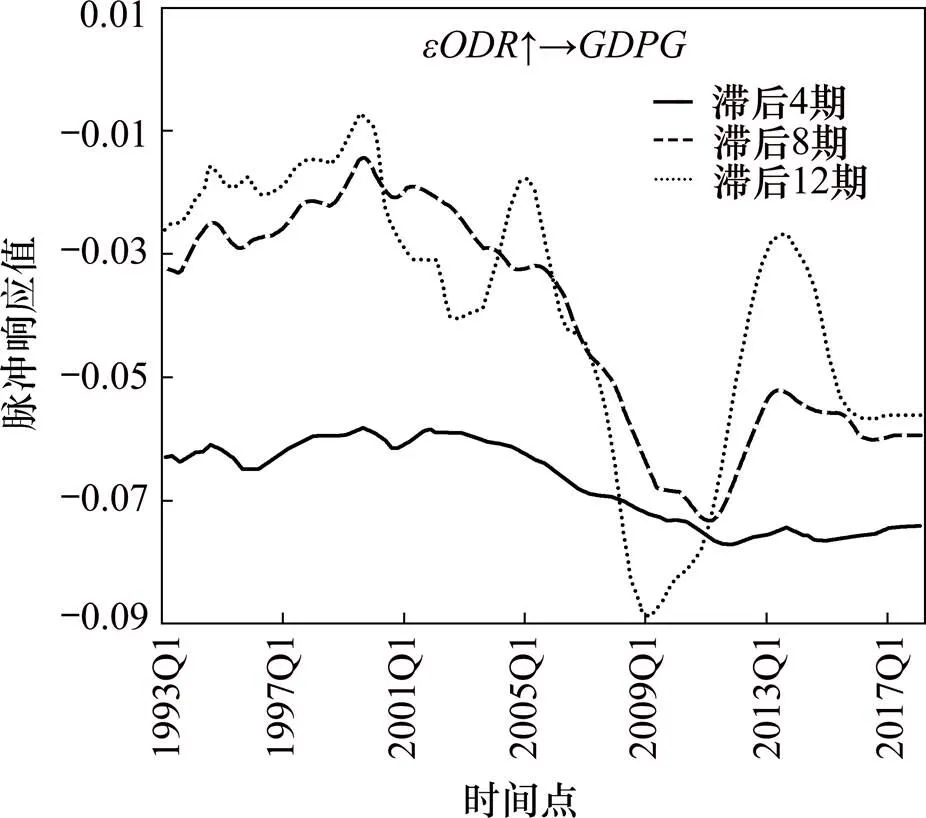

为了考察老年抚养比变动对经常账户和经济增长影响的时变特征,本文利用TVP-VAR模型估计结果,绘制出经常账户和经济增长对老年抚养比变动一单位冲击在不同滞后期的响应图。为了分析冲击的暂时性和持续性影响,我们仍然以4、8和12作为滞后期,分别代表经常账户和经济增长对人口年龄结构变动冲击的短期(1年)、中期(2年)、长期(3年)的响应。图8和图9为脉冲响应图,其中y轴为脉冲响应值,x轴为不同的时间点。

图8 基于不同滞后期的经常账户余额对老年抚养比冲击的响应

图9 基于不同滞后期的经济增长对老年抚养比冲击的响应

由图8可以看出,经常账户余额对老年抚养比冲击的响应曲线在滞后4、8及12期出现明显的分离,并且波动特征相似,表明模型估计具有一定的稳健性。另外,经常账户余额对老年抚养比冲击的响应曲线具有明显的趋势性和波动性,这说明老年抚养比对经常账户余额的影响不断变化,具有明显的时变特征。具体而言:老年抚养比变动冲击对经常账户余额的影响无论在短期还是中长期均显著为正,其中,滞后4期、8期和12期的正向影响呈现递增态势,这表明老年抚养比对经常账户的促进作用具有持续性。滞后4期的脉冲响应表现为直线,但是滞后8期和12期的脉冲响应曲线则越来越曲折,说明老年抚养比对经常账户的影响随着滞后期的延长呈现出波动性特征。老年抚养比冲击对经常账户的影响无论在短期还是中长期均显著为正,表明近20年来我国老年抚养比的持续上升成为经常账户顺差的重要原因。由于老年抚养比较高意味着家庭有可能在医疗保健和老年人护理上投入大量资金,为应对这些潜在风险,家庭需增加储蓄,从而实现经常账户的增长。因此我国经常账户的变动与老年抚养比的变化密切相关。

由图9可以看出,对于老年抚养比的一单位正向冲击,经济增长在三个滞后期的响应均显著为负,这表明快速的老龄化进程是过去20年来阻碍我国经济增长的因素之一。其中老年抚养比对经济增长的短期影响比较稳定,但是随着滞后期的延长,脉冲响应曲线越来越曲折,说明老年抚养比对经济增长的影响随着滞后期的延长而变得不稳定。滞后4期的负向影响大于滞后8期和滞后12期,这表明老年抚养比对经济增长的负向影响主要体现在短期。

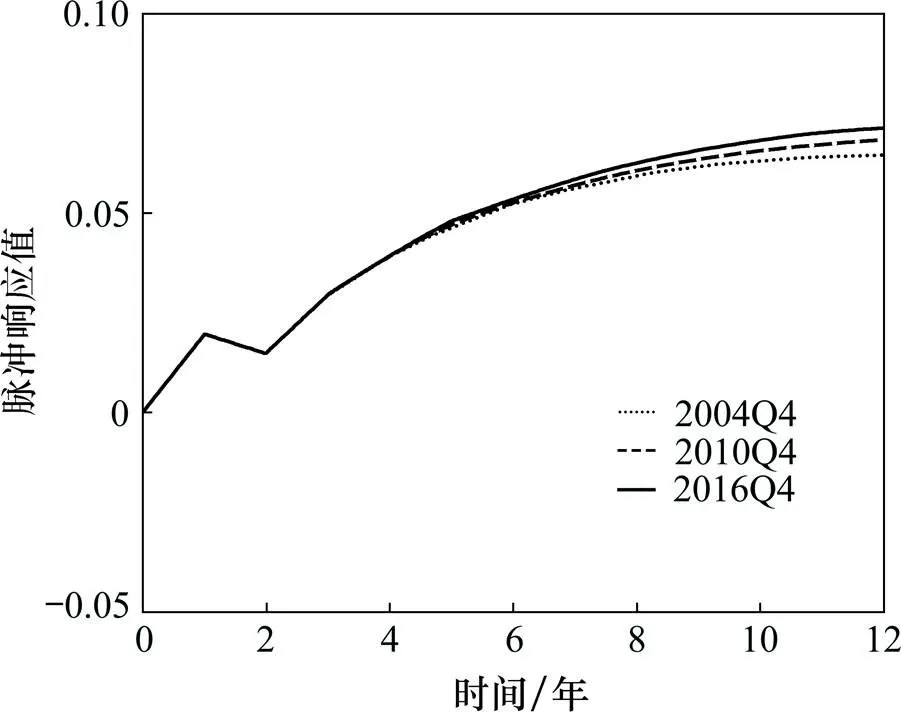

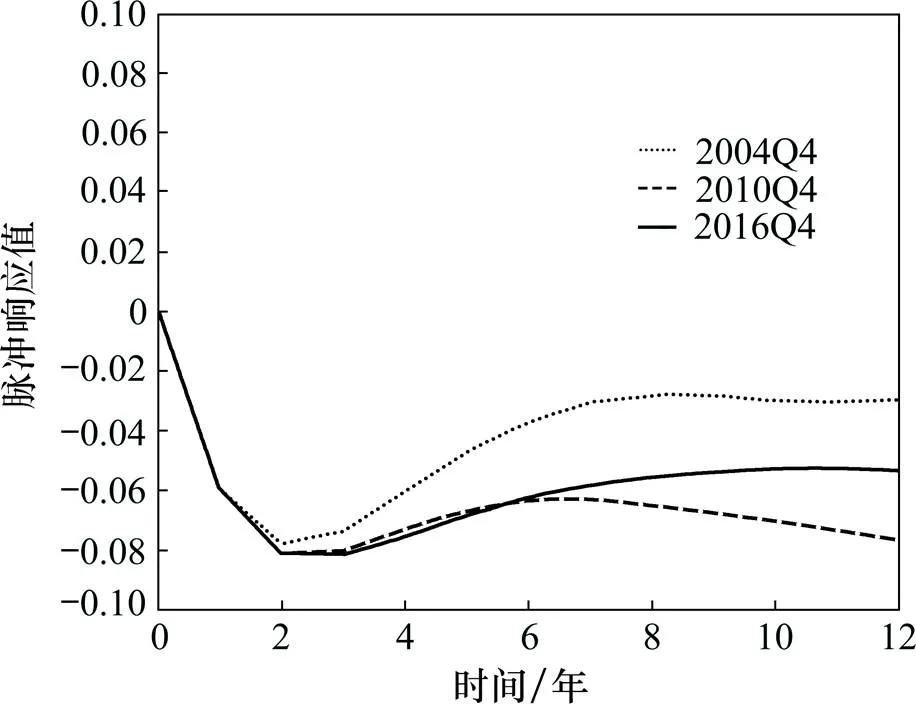

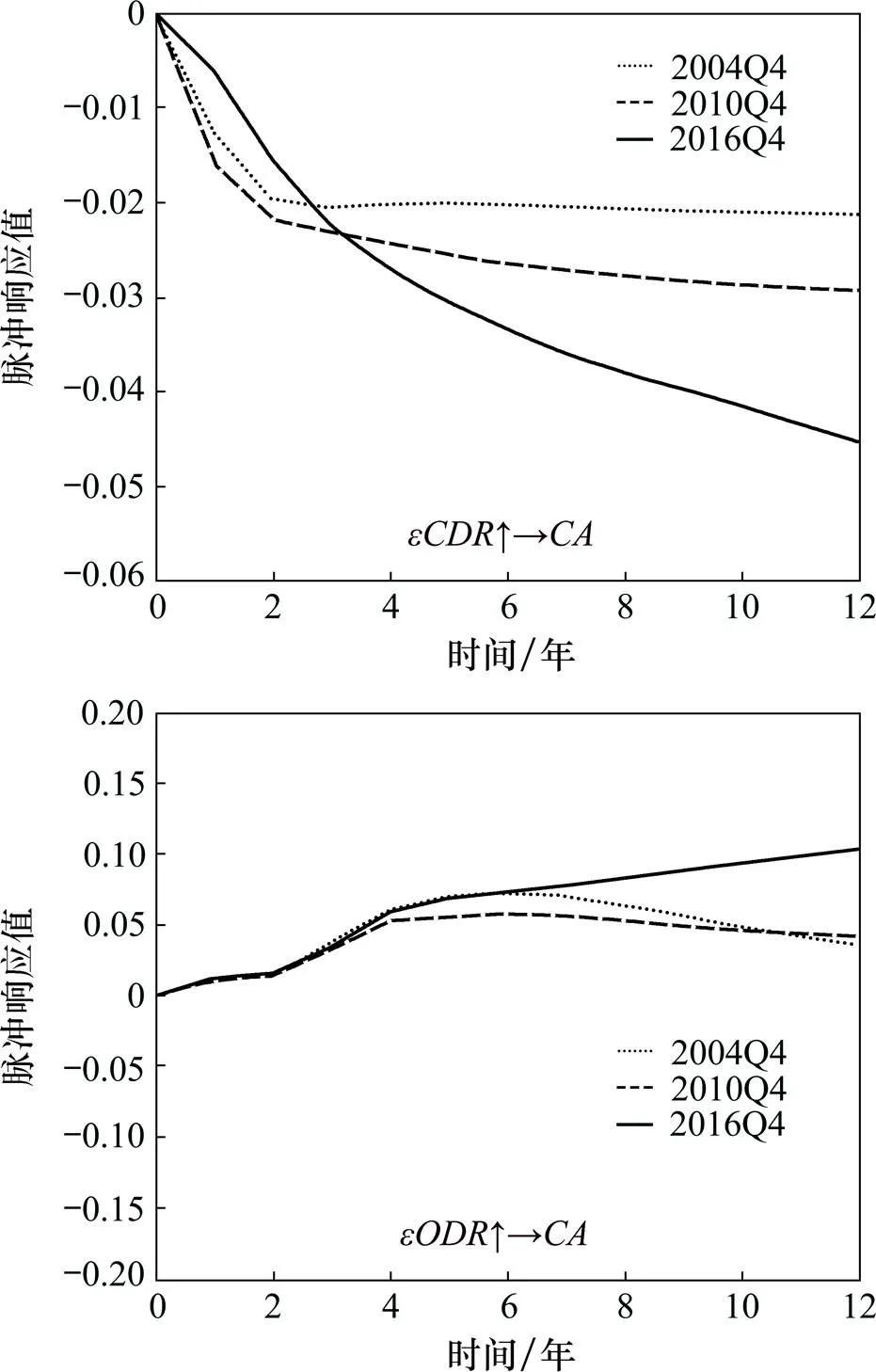

2. 时点脉冲响应分析

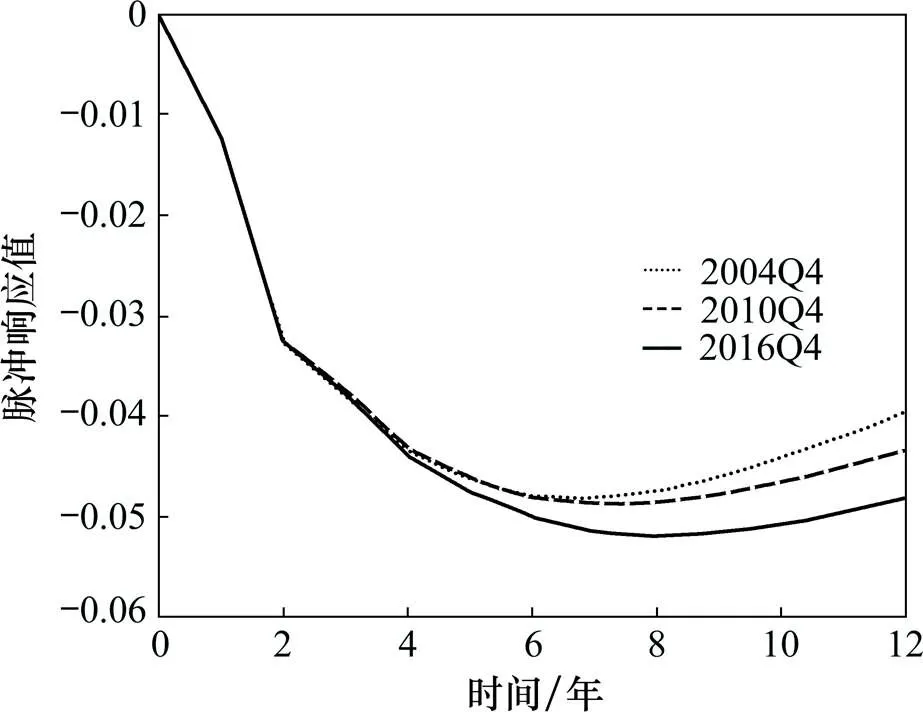

为进一步分析在代表性时点老年抚养比变动对经常账户和经济增长的影响,本文绘制基于不同时点的脉冲响应函数。图10和图11分别报告了在2004年4季度(轻度少子化−轻度老龄化时期)、2010年4季度(深度少子化−中度老龄化时期)和2016年4季度(中度少子化−深度老龄化时期)三个时点下经常账户余额和经济增长对老年抚养比冲击的响应结果。

从图10可以看出,在不同时点下,经常账户对老年抚养比冲击的响应均体现为正向,且具有相同的趋势,但作用强度表现出递增的态势,说明老年抚养比对经常账户的影响具有明显的时变特征。与基于不同时点的脉冲响应结果一致,老年抚养比冲击对于经常账户的正向作用既具有短期效应,又具有长期的持续效应。特别地,在“中度少子化-深度老龄化”阶段,老年抚养比的提高对经常账户的短期促进效果仍然十分显著。从长期看,其作用效果明显强于“轻度少子化−轻度老龄化”和“深度少子化−中度老龄化”时期。因此,在老龄化逐步深化的过程中,老年抚养比的提高对经常账户的促进作用也逐渐 增强。

图10 基于不同时点的经常账户余额对老年抚养比冲击的响应

图11 基于不同时点的经济增长对老年抚养比冲击的响应

从图11可以看出,在不同时点,经济增长对老年抚养比冲击的响应形态基本一致,即在第2期达到负向最大值后开始减弱。因此,老年抚养比的提高对经济增长始终具有负向影响,但短期负向影响较强。同时,不同的时点的冲击响应大小存在差异,在前6期,2016年4季度对应的脉冲响应曲线的负值最大,其次是2010年4季度,2004年4季度对应的脉冲响应曲线的负值最小,表明从短期来看,在“中度少子化−深度老龄化”阶段,老年抚养比提高对经济增长的抑制效果强于“轻度少子化−轻度老龄化”和“深度少子化−中度老龄化”时期。第6期之后,2010年4季度即“深度少子化−中度老龄化”时期对应的脉冲响应曲线的负值最大,这与“深度少子化−中度老龄化”时期处于老龄化社会初期有关,此时生育政策还未有调整计划,使老年抚养比的提高对经济增长负向影响尤为明显,并且其长期负向影响具有持续增强的趋势。

(四) 稳健性检验

经常账户的变动是众多因素综合作用的结果,其中我国对外开放的程度对经常账户变动的影响也至关重要,若不考虑这一因素,则实证模型的结果有可能出现有偏的情况。对此,为检验上述模型的稳健性,本文将表示外向型经济程度的外贸依存度作为控制变量,加入上述模型中形成四变量模型(人口年龄结构、经常账户、经济增长和外贸依存度)。外贸依存度用进出口贸易总额与国内生产总值的比值表示,同样对贸易依存度进行一阶差分处理获得平稳的时间序列。从图12可以看出,四变量模型与三变量模型的脉冲响应基本一致,表明实证模型的稳健性。

图12 四变量模型基于不同时点的经常账户余额对人口年龄结构冲击的响应

(五) 时变特征研究意义

综上所述,本文对人口年龄结构变动与经常账户、经济增长的时变特征关系的研究结果很好地描述了我国对外贸易和经济发展的运行现实。经济变量之间的作用规律随着经济发展而动态变化,因此,对于经济变量间的时变特征的研究具有非常重要的意义。现阶段我国国内外环境日益复杂,中美贸易关系的不确定性和突如其来的新冠疫情对我国经济带来了巨大冲击。而既往静态研究方法难以捕捉到经济发展中各经济变量间瞬息万变、错综复杂的变动特征,也无法为应对未来不确定性冲击提供切实有效的工具方法和政策依据。对此,本文关于时变特征的研究不仅有助于理解人口年龄结构发展与宏观经济的运行规律,而且有助于提高我国宏观经济调控政策的前瞻性和有效性。

六、结论及启示

改革开放以来,计划生育政策在降低少儿抚养比方面发挥了巨大作用,加上近三十年来的巨大人口红利,我国实现了高速的经济增长。而现阶段随着经济发展条件的变化,老龄化、少子化、高储蓄、高顺差、经济增速出现回落等因素对经济发展的影响出现了不确定性,我们需要深入研究多种要素共同变动对经济产生的深层次影响。对此,本文探讨了人口年龄结构对经常账户和经济增长之间的内在机理和影响机制,并通过时变参数向量自回归模型实证检验了人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的动态影响特征。重点分析了三个不同滞后期(4期、8期、12期)和“轻度少子化−轻度老龄化”“深度少子化-中度老龄化”和“中度少子化−深度老龄化”三个典型时期,人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的影响后果。得出如下的结论和启示:

第一,我国人口年龄结构变化对经常账户、经济增长的影响具有显著的时变特征。既具有短期效应,又存在长期影响,人口年龄结构变动对经常账户和经济增长的影响效果有所不同。少儿抚养比下降对经常账户的积极促进作用和对经济增长的抑制作用显著,同时老年抚养比提升对经常账户的促进作用和对经济增长的抑制作用也很明显,这说明少儿抚养比下降和老年抚养比上升交织过程中造成了经常账户顺差和经济增长一定程度上的回落。这与我国经济发展的实际情况相一致,“少儿抚养比降低、老年抚养比升高、出口大幅增加、经常账户余额逐渐上升”是改革开放以来我国经济发展的重要特征。从1982年开始,少儿抚养比进入快速下降的通道,从54.62%下降到2019年的23.75%,老年抚养比进入快速上升的通道,从7.98%上升至2019年的17.79%。这个阶段人口年龄结构的变动是储蓄率上升和消费率下降的重要原因之一。储蓄率从1982年的33.6%增长到2019年的44.6%,年均增长2.97个百分点。与此同时,消费率从1982年的53.36%下降到2019年的38.94%,年均降低0.38%,而正是我国经济高速增长过程出现的“高储蓄、低消费”现象进一步导致经常账户余额不断升高。

第二,三个时期对比中显示,人口年龄结构变化对经常账户的作用强度表现出递增的态势,即“中度少子化−深度老龄化”时期最强,“深度少子化−中度老龄化”时期次之,“轻度少子化−轻度老龄化”时期最弱。这一现象一定程度上与老龄化社会中家庭谨慎性投资和预防性储蓄动机较强有关。一般情况下,老年抚养负担递增的家庭应对投资风险的能力相对较弱,在做投资决策时更加谨慎,投资意愿较低,投资率下降得较快。另外,这类家庭为应对养老、医疗等不确定性大额支出,也需要更多的储蓄。同时,在老龄化程度较深的阶段,少儿抚养比的下降意味着未来更加严重的老龄化程度,因此少儿抚养比的变动对家庭储蓄和消费决策的影响程度也越大。由此看出,我国老龄化程度越深,人口年龄结构变动对经常账户的影响作用变得越强。因此,我国在深度老龄化阶段,应完善社会保障体系,通过建立与养老相关的金融市场等体系,缓解养老负担对家庭谨慎性投资和预防性储蓄动机的影响,平衡人口结构变动与经常账户平稳发展的关系。

第三,在目前“中度少子化−深度老龄化”的阶段,人口年龄结构变化对经济增长的作用效果仍十分明显。一方面,生育政策调整后,少儿抚养比由2011年的22.1%上升至2019年的23.75%,年均增长0.21%,因此要抓住少儿抚养比提升促进经济增长的良机,最大限度地发挥其有利作用。另一方面,老年抚养比也持续上升,其对经济增长的抑制作用也不容忽视。综合来看,我国现阶段面临老龄化、少子化、人口抚养负担重的问题,养老、医疗和社会保障水平仍不完善,人口年龄结构的变化对劳动力供应、家庭消费和储蓄等决策仍然起到非常关键的影响,而且这种影响将长期持续。因此,应着力解决现阶段人口年龄结构变化过程中劳动力抚养负担重的问题,出台相关政策缓解养老育儿的压力,正视老龄化带来的不利影响并及时转变。老龄化问题仍然是我国长期面临的问题,应通过延迟退休、提高养老医疗水平、研发智能养老技术等缓解老年人口抚养负担。

总体而言,当前我国人口年龄结构的变化对经常账户和经济增长具有长期可持续的作用,且该作用相对稳定,经常账户平衡和经济持续增长需要人口年龄结构实现相对平衡变动。对此,动态关注人口年龄结构变动的影响、推动完善社会保障体系、养老医疗水平和金融市场体系应对人口年龄结构的变动,并保证各体系间配合协调,方能有效利用人口年龄结构的优势支撑经常账户与经济增长。

[1] 余永定, 覃东海. 中国的双顺差: 性质、根源和解决办法[J]. 世界经济, 2006(3): 31−41. YU Yongding, QIN Donghai. Double surplus of China: Nature, source and solution[J]. The Journal of World Economy, 2006(3): 31−41.

[2] 周小琳, 王浩明. 中国外贸收支顺差的根源探析——基于跨期一般均衡理论的视角[J]. 上海经济研究, 2014(10): 25−36. ZHOU Xiaolin, WANG Haoming. Research into the causes of China’s foreign trade surplus: Based on the perspective of intertemporal general equilibrium theory[J]. Shanghai Journal of Economics, 2014(10): 25−36.

[3] 周政宁, 史新鹭. 经常账户失衡:来自中国的视角[J]. 经济问题探索, 2017(3): 22−31. ZHOU Zhengning, SHI Xinlu. Current account imbalance: From the perspective of China[J]. Inquiry into Economic Issues, 2017(3): 22−31.

[4] HIGGINS M, WILLIAMSON J G. Asian demography and foreign capital dependence[J]. NBER Working Paper No.5560, 1996.

[5] 朱庆. 中国特殊国际收支结构原因探析——基于人口年龄结构的视角[J]. 世界经济研究, 2007(5): 36−39, 56, 87. ZHU Qing. Analysis on Chinese special international income and expenditure structure: A perspective of population age structure[J]. World Economy Studies, 2007(5): 36−39, 56, 87.

[6] 王仁言. 人口年龄结构、贸易差额与中国汇率政策的调整[J]. 世界经济, 2003(9): 3−9, 80. WANG Renyan. The population age structure, trade balance and exchange rate policy adjustment in China[J]. The Journal of World Economy, 2003(9): 3−9, 80.

[7] 祝丹涛. 人口年龄结构的国别差异和全球经济失衡[J].经济社会体制比较, 2008(2): 27−32. ZHU Dantao. National differences in population age structure and global economic imbalance[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2008(2): 27−32.

[8] 杨继军, 任志成, 程瑶. 人口年龄结构如何影响经济失衡——理论与中国的经验分析[J]. 财经科学, 2013(1): 65−73. YANG Jijun, REN Zhicheng, CHENG Yao. How can population age structure affect economic imbalance: Theory and empirical analysis in China[J]. Finance & Economics, 2013(1): 65−73.

[9] 朱超, 周晔. 储蓄率、经常项目顺差与人口结构变迁[J].财经研究, 2011, 37(1): 4−15, 111. ZHU Chao, ZHOU Ye. Savings rates, current account surplus and the change of demographic structure[J]. Journal of Finance and Economics, 2011, 37(1): 4−15, 111.

[10] 汪伟. 人口结构变化与中国贸易顺差:理论与实证研究[J]. 财经研究, 2012, 38(8): 26−37. WANG Wei. Demographic changes and Chinese trade surplus: Theoretical and empirical analysis[J]. Journal of Finance and Economics, 2012, 38(8): 26−37.

[11] 李明. 人口结构变迁与经常账目失衡[J]. 南方经济, 2013(11): 1−16. LI Ming. Demographic transition and current account imbalance[J]. South China Journal of Economics, 2013(11): 1−16.

[12] OBSTFELD M, ROGOFF K. Exchange rate dynamics redux[J]. Journal of Political Economy, 1995, 103(3): 624−660.

[13] COALE A J and HOOVER E M. Population growth and economic development in low-income countries: A case study of India prospects [M]. Princeton, New Jesey: Princeton University Press, 1958.

[14] LELAND H E. Saving and uncertainty: The precautionary demand of saving[J]. The Quarterly Journal of Economies, 1952(3): 3.

[15] MODIGLIANI F. The life cycle hypothesis of saving and intercountry differences in the saving ratio[J]. Induction, growth and trade, 1970: 197−225.

[16] PRIMICERI G E. Time varying structural vector autoregressions and monetary policy[J]. Review of Economics Studies, 2005, 72(3): 821−852.

[17] NAKAJIMA J, KASUYA M, WATANABE T. Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model for the Japanese economy and monetary policy[J]. Journal of the Japanese and International Economies, 2011, 25(3): 225−245.

Research on the dynamic effects of changes in population age structure on current account and economic growth: Empirical analysis based on TVP-VAR model

QI Hongqian1,2, LIU Yan2

(1. Center for Quantitative Economics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. School of Business, Jilin University, Changchun 130012, China)

By employing the Time-Varying Parameter Vector Auto-regressive model (TVP-VAR), the paper identifies dynamically the time-varying relationship between the population age structure change and the current account and economic growth in China. And by taking the periods of Mild Low Fertility-Mild Aging (4th quarter of 2004), Deep Low Fertility - Moderate Aging (4th quarter of 2010) and Moderate Low Fertility - Deep Aging (4th quarter of 2016) as key time points, the paper depicts the impact responses of the population age structure changes on the current account and economic growth at different time points. The empirical results show that the change of population age structure has significantly time-varying characteristic impact on current account and economic growth. The decline in the child dependency ratio has a positive promotion effect on the current account and a significant inhibitory effect on economic growth. At the same time, the increase of the elderly dependency ratio also plays an obvious role in promoting the current account and inhibiting the economic growth. This shows that the interweaving process of the decline in the child dependency ratio and the increase in the elderly dependency ratio has, to a certain extent, resulted in the fall of the current account surplus and economic growth. The comparison of the three periods shows that the effect of population age structure changes on the current account takes on an increasing trend, and that at the present stage of Moderate Low Fertility - Deep Aging, the effect of changes in population age structure on economic growth is still very obvious.

population age structure; current account; economic growth; TVP-VAR model

F224.0

A

1672-3104(2020)06−0090−13

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2020.06.009

2020−06−10;

2020−08−28

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“新常态下促进经济稳定增长的要素配置与产业升级政策研究”(16JJD790015);国家社科基金项目“市场视角下东北地区少数民族非物质文化遗产保护机制创新研究”(19BMZ115);吉林省社会科学基金重点项目“普惠金融发展对吉林省包容性经济增长和社会福利的影响研究”(2019A12)

齐红倩,山东武城人,吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院教授,博士生导师,主要研究方向:宏观与微观经济计量理论与应用;刘岩,吉林集安人,吉林大学商学院博士研究生,主要研究方向:宏观与微观经济计量理论与应用,联系邮箱:570617172@qq.com

[编辑: 谭晓萍]