2003—2018年儿童媒介素养研究的知识图谱分析

——基于CNKI数据库的文献分析

2020-12-09祖静封孟君郝爽

祖静 封孟君 郝爽

(沈阳师范大学 学前与初等教育学院,辽宁 沈阳 110034)

2004年《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》指出:“互联网等新兴媒体的快速发展,给未成年人学习和娱乐开辟了新的渠道。与此同时,腐朽落后文化和有害信息也通过网络传播,腐蚀未成年人的心灵。”可见新媒介进入儿童生活是一把双刃剑,在丰富儿童学习方式同时,又使得儿童成为面对媒介的“脆弱人群”,易受到网络暴力信息的消极影响,还会影响其运动能力的发展,形成儿童期肥胖等[1]。而且儿童接触智能手机、Ipad等新媒介的机会和时间的增多,易使其成为媒介依赖或滥用者。为此,研究者提出,要提升儿童媒介素养教育,让儿童在面对多种媒介选择和使用过程中学会辨别和判断。儿童媒介素养教育是一种引导儿童正确认识和建设性地享受大众传媒资源的教育。通过这种教育,培养儿童具有健康的媒体批评能力,使他们能够充分利用媒体资源来完善自己,参与社会发展[2]。现有研究者从儿童媒介素养的研究现状、提升策略等方面开展了研究,但缺乏对整体研究的大数据分析,Citespace软件,是基于文献数据,以“共现聚类”思想对科学文献中的信息单元之间的联系类型和强度进行重构,形成不同意义的网络结构的过程。本研究使用Citespace软件对儿童媒介素养相关研究进行综述,旨在发现该领域的研究聚类、热点及未来研究趋势等,为儿童媒介素养教育提供有益启示。

一、研究设计

(一)样本

研究以中国知网(CNKI)为数据来源,在该数据库中,使用高级检索功能,以“SU(主题)=儿童+媒介素养”或“SU(主题)=幼儿+媒介素养”(精确匹配)为检索表达式,共检索到352条文献。通过题目筛选,过滤掉广告、报纸等非学术类文献及非相关文献,共获得检索结果332篇。文献分布年份为2003—2018年。

(二)研究方法

研究使用Citespace软件的科学计量分析和可视化分析方法,对儿童媒介素养教育的研究现状进行分析,并获得研究热点和研究趋势。首先,分析该领域的研究现状,包括该领域发文较多的作者及其机构分布等。其次,对儿童媒介素养教育的热点研究进行逐一分析。其三,根据可视化分析结果和文献阅读,对儿童媒介素养教育未来研究趋势进行展望。

(三)研究工具及数据处理

研究采用Citespace5.1.R2软件,绘制儿童媒介素养科学知识图谱。Citespace软件是基于“共现聚类”思想,对科学文献中的信息单元之间的联系类型和强度进行重构,形成不同意义的网络结构,因此可以识别特定领域中的研究整体状况、研究热点和研究趋势。

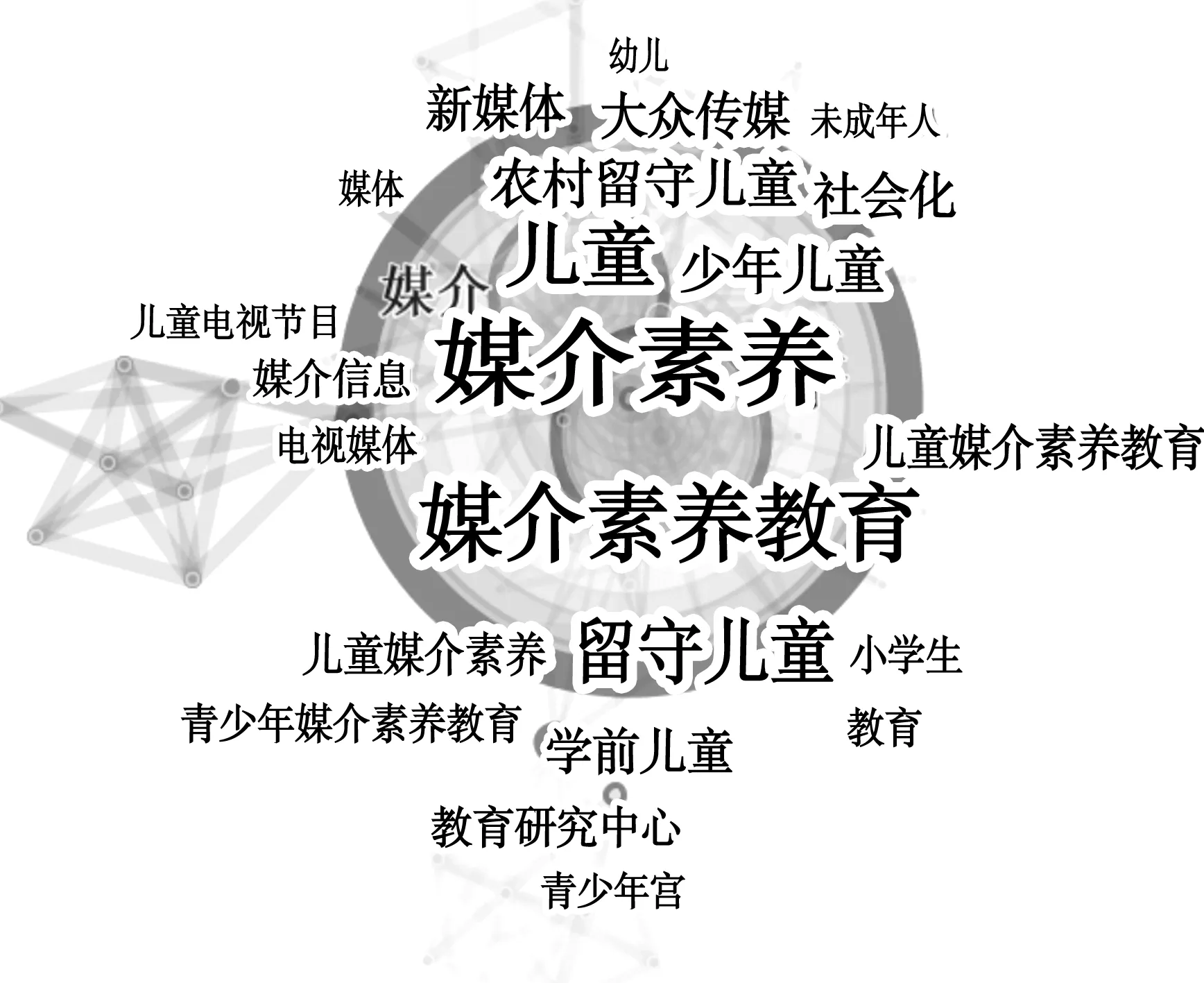

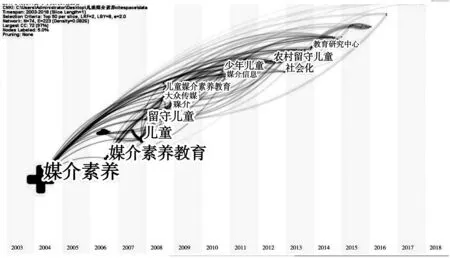

本研究将上述搜索到的332篇文章从CNKI数据库中导出,导出格式为Refwork,导出文献时间跨度为15年(2003—2018),时间切割为1年;术语来源设为标题、摘要、作者和关键词;节点类型分别选择作者、机构和关键词,分别获得作者、机构和关键词的可视化图谱;节点强度默认余弦函数和时间内切片,阈值选择TOP50;网络裁剪功能区参数选择切片的网络裁剪。生成的图谱中,节点的圆圈大小表示相应的作者/机构/关键词频次,直径越大频次越高,节点的圆圈层代表年轮,字号越大代表该关键词在文献中使用频率越高,不同关键词距离越近代表关键词之间的关系越紧密(见图1)。

图1 2003—2018年我国儿童媒介素养研究关键词图谱

二、研究结果与分析

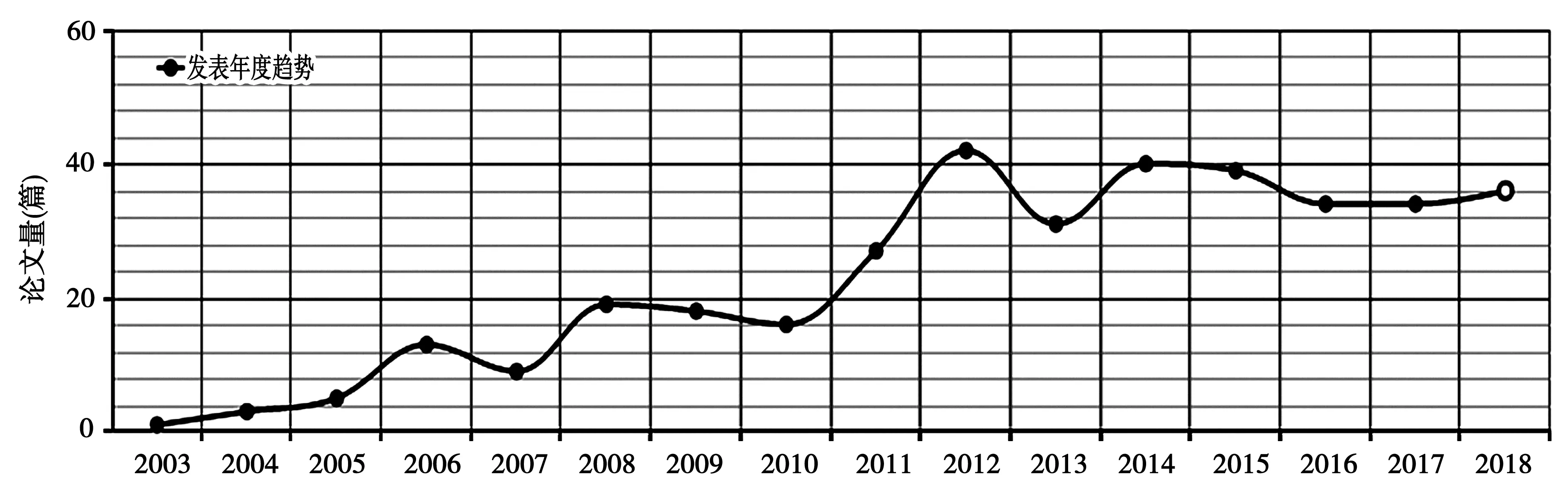

(一)文献年度发表数量

从图2中的文献数量上看,我国研究者从2003年开始对“儿童媒介素养”主题进行深入研究,2008—2018年有关儿童媒介素养的文献呈现明显上升趋势,2010—2012年该领域文献上升趋势最为明显,2012年发文数量达到顶峰,发文量达到43篇,2013—2018年发文量逐渐趋于稳定,年均发文数量为36篇。可见,“儿童媒介素养”成为研究者持续关注的热点问题。

通过运用Citespace软件中的“Export-network Summary Table”,对关键词出现的频次进一步统计,从中选择排名前10的关键词,得到下表(表1)。

表1 近15年来我国儿童媒介素养研究领域的高频关键词表

(二)代表作者及核心机构

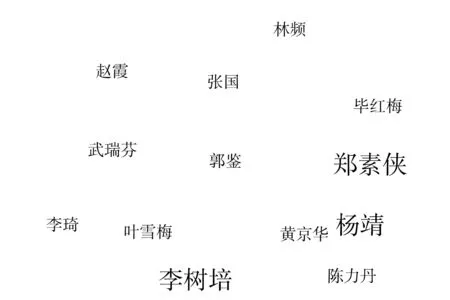

1.代表作者

在Citespace软件中,以作者为分析单元,设置时间切片为1,阈值为前50位作者,节点大小设置为66。经运行,得到该领域作者知识图谱(见图3)。通过该图谱发现,发文量较高的作者分别是李树培、郑素侠、杨靖等人,其中李树培、郑素侠等人各自发表6篇左右儿童媒介素养相关论文;单个作者发文数量还较低,并且作者之间的合作关系不明显;核心作者群还处在初步形成阶段。

图2 2003—2018年儿童媒介素养发文数量分布

2.核心机构

在Citespace软件中,选择机构作为分析单元,将时间切片设置为1,阈值设置为前50位高产机构,节点大小设置为40(节点越大,表示研究的成果越多,该机构为儿童媒介素养研究作出的贡献越大),经过运行,得到机构知识图谱(见图4)。由图4可知,我国儿童媒介素养的主要研究机构为南方日报、暨南大学新闻与传播学院、郑州大学新闻与传播学院、浙江师范大学儿童文化研究院、中国儿童中心等。此外,还有众多师范类高校参与儿童媒介素养的研究,如山东师范大学、南京师范大学、华东师范大学、陕西师范大学等。从发文作者及其机构分析可以看出,“儿童媒介素养”研究地位不断提高,核心作者群正在初步形成阶段,相关研究机构较多,但不同作者和机构之间还缺乏合作关系。

图3 作者知识图谱

(三)基于关键词共现的热点

儿童媒介素养文献中反复出现的关键词代表该研究领域研究的热点。对关键词的分析,可以帮助研究者明晰该领域的研究整体状况和热点问题。在CiteSpace软件中,选择关键词为分析单元,设置时间切片为1,阈值为前50个关键词,经过运行,生成了2003—2018年间发表的关于“儿童媒介素养”研究的关键词共现知识图谱(见图1)。图中关键词字体越大,表明其中心性越强,即该关键词与其他关键词共现的概率越大。关键词的中心性越强,说明其中介作用越强,即该关键词对其他关键词的影响越大。

图4 儿童媒介素养研究机构知识图谱

对于研究热点的判断,可以从关键词出现的频次、中心度大小、突现度等方面进行判断。通过表1和图1,可以看到“媒介素养、媒介素养教育、儿童、留守儿童、媒介”为出现频次排名前5的词,“媒介、少年儿童、学前儿童”等为突现词。“大众传媒、农村留守儿童、社会化”等为研究者关注的相关热点。对文献进行进一步精读,由此概括出我国儿童媒介素养教育的研究热点主要集中在以下几个方面。

1.儿童媒介素养教育的内涵

“媒介素养”一词最初源于英国。1933年,英国学者莱维和丹麦教育家桑普森在其著作《文化与环境培训的批判意识》[3]中首次讨论了媒介素养教育在学校中的引入问题。在中国,卜卫首先提出了媒介素养的概念。在1997年发表的《论媒介教育的意义、内容和方法》一文中,她提出了媒介素养教育的概念。介绍了国外媒介素养教育的起源和发展,以及媒介素养教育的意义、内容和途径[4]。李树培在前期研究者的基础上深入探讨了儿童媒介素养的内涵及内容。如他对儿童媒介素养教育问题进行了概念辨析,认为媒介素养教育目的在于“让儿童对媒介信息文本、运作机制、媒介生态有批判性的理解,具备利用多种技术制作媒介信息表达自己思想、应对各种议题、与外界进行对话的能力”[5]。卢峰在其博士论文《媒介素养教育的本土化研究》中提出,媒介素养内涵的核心要素包括对媒介内容的批判精神,即对媒介呈现的内容进行有选择性的吸收,并作出自己的判断[3]。根据媒介素养的内涵,研究者提出了媒介选择、媒介批判、通过媒介自我表达等媒介素养教育应包含的内容,提出我国儿童媒介素养教育通常和其他课程相融合,如与德育、信息素质教育等课程进行结合。这些前期研究成果,为我国儿童媒介素养教育提供了发展保障。在此基础上,研究者进一步探究了儿童媒介素养的培养路径。

2.儿童媒介素养的培养路径

国内研究者主要从儿童媒介素养培养的路径进行了初步探索,最初是借鉴欧美国家、澳大利亚以及中国香港、中国台湾等地的媒介素养教育课程,之后开始了媒介素养课程本土化的历程。国内研究者一致认为,学校媒介素养课程可以从两种路径开展:一种是借助学校已有的课程,充分挖掘现有课程体系中能够彰显和融入儿童媒介素养教育的空间,如将媒介素养课程渗透到英语、计算机、语文等课程学习中[6];另一种是开设专门的媒介素养课程,这在我国课程门类较多、学生学习时间被挤压的情况下较难实现。大多数研究者支持第一种媒介素养培养路径,并且很多一线教师在身体力行地探索媒介素养课程在已有课程中融入的方法和手段。研究者普遍认为,迷信技术不能提高儿童媒介素养,而是要打破技术迷思[7],修炼儿童在媒介世界中甄别、探寻媒介信息的能力,养成独立思考的意识和能力,从而学会使用媒介发出自己的声音。

3.留守儿童的媒介素养教育

我国研究者关注了留守儿童、流动儿童等在内的儿童媒介素养教育,其中重点关注了留守儿童的媒介素养教育。这主要是因为留守儿童缺乏亲情陪伴,而电视、手机等媒介日益成为陪伴他们成长的“重要伙伴”。在使用这些媒介时,留守儿童往往由于缺乏陪伴和有效的指导,加上其缺乏足够的媒介辨识能力,使得他们受到一些媒介中暴力信息、色情信息的消极影响。其次,媒介的过度使用大大缩减了留守儿童阅读、探索自然的时间,不利于其学习品质的培养和深度学习能力的发展。为了消除留守儿童的媒介过度使用情况,提高其媒介素养水平,郑素侠等人采用了参与式行动的方式提高留守儿童的媒介素养,培养留守儿童通过媒介获取信息的能力以及解读媒介的能力,并通过媒介发声来表达自我,获得自尊自信,取得了一定的效果[8][9]。此外,杨靖、黄京华(2011)根据儿童认知发展特点提出“农村留守儿童媒介素养教育四级阶梯”。该模型认为,不同认知发展阶段的儿童需要达成“了解媒介、理解媒介、审视媒介和利用媒介”的媒介素养教育目的[10]。有的研究者建议,通过构建图书馆三级支撑体系来提高儿童阅读时间和质量,进而压缩对媒介滥用的时间[11]。还有的研究者认为,除了从留守儿童本身出发,还可以从教师角度出发,通过教师的媒介素养培训,帮助教师树立正确的媒介素养观,进而提升留守儿童的媒介素养[12]。研究者对留守儿童等特定群体媒介素养的探索,帮助这些儿童增加媒介通识知识,学会利用和使用媒介,对儿童媒介教育完整体系的建立具有重要启示意义。

(四)研究趋势

使用Citespace软件中的“Time Zone View”绘制2003—2018年儿童媒介素养研究热点时区图谱(见图5)。从该图谱可以看出,不同时期出现频次变率高、频次增长快的“突现词”,代表该领域研究的不同时期的研究趋势。

图52003—2018年我国儿童媒介素养研究热点时区图

从图5可知,2003—2007年,媒介素养、媒体、媒介素养教育等关键词是研究者关注的重点,该阶段研究者主要辨析并明确了媒介素养的内涵和内容。这也是儿童媒介素养研究相对丰富和集中的阶段。2008—2010年,研究者开始将研究目光转向留守儿童、媒介素养教育、大众传媒等关键词,尤其是对留守儿童群体媒介素养教育的关注度较高,体现了我国研究者对农村留守儿童问题的关注。2011—2014年,研究趋势转向媒介信息、少年儿童、新媒体、农村留守儿童等,尤其是关注了新媒介使用对儿童发展的影响。2015年,研究趋势转向为家庭媒介素。可以看出,研究者关注的儿童媒介素养关键词越来越丰富、具体,并且具有时代特征,如对网络安全与儿童媒介接触等关键词的关注符合我国建设网络强国的政策方针。2016年至今,研究者开始关注媒介接触、网络安全等研究主题。

为了更清晰地呈现不同年份儿童素养研究的聚类结果,对相关文献进行了聚类,得出相关文献的“timeliness”时间轴聚类图谱(见图6)。研究对2003—2018年儿童媒介素养研究进行时间聚类分析。横轴为不同年份,图中标记为2004—2018年,由于2003年文献较少,未生成核心文献聚类,故没有呈现。不同圆形大小代表不同时期研究的热点,圆形越大,代表研究关注度越高,相关文献越多,不同连线代表不同研究热点之间的关联。从中我们可以分析不同年份热点分布,以揭示其文献数量特征及不同热点之间的内在关联。

从图6可以看出,相关研究主要分为六个类别:第一类为留守儿童,研究者关注了留守儿童媒介素养教育、留守儿童收看电视情况、留守儿童媒介素养提升路径等内容。第二类为儿童(主要包括学龄儿童)网络接触行为、儿童网络使用安全问题等。第三类为儿童媒介素养教育,包括儿童媒介素养教育的内容和路径、媒介环境和媒介信息对儿童的影响。第四类为青少年宫所作的专项调研。第五类为儿童电视节目,包括儿童电视节目的传播公信力、电视媒体对儿童的影响等。第六类为幼儿,这类文献较少。研究主要探讨了3-6岁幼儿的媒介素养及媒介对幼儿的影响等问题。不同类别之间存在内在关联。所有类别都是在“媒介素养”“媒体”等主题词下衍生出来的,“媒介素养教育”是多个类别的共同主题词。

图62004—2018年儿童媒介素养研究“timeliness”时间轴聚类图谱

从上可以看出,近15年来我国学者对儿童媒介素养问题关注度持续增加。相关主题网络正在初步形成,不同主题之间关联性较强,正在形成系统性的研究体系。但不同类别的主题词还过于模糊,如“儿童”“幼儿”等,未来还需要研究者进一步在不同类别主题内展开具体研究。

三、研究展望

首先,加强作者间合作。从研究热点分布和研究趋势图来看,儿童媒介素养教育在我国还是一个刚刚开始进入系统化研究的领域,研究主题较为分散。核心作者群初步形成,但作者之间的合作较少。其次,研究机构多样化,开展追踪研究。研究主要机构局限在少数高校和传媒机构,还需要更多学科研究者深入挖掘媒介对儿童的影响,并进行相关追踪研究,分析媒介对儿童成长轨迹中发挥的作用,尤其是儿童大量使用新媒介对其思维方式和学习方式的影响等。其三,未来研究还需重视儿童媒介素养提升的教育方案设计及其效果检验。尤其是留守儿童等特殊群体媒介素养教育取得的效果还需要检验和完善,建立健全家庭、学校和社区等多种组织内的儿童媒介素养体系,从而在我国网络强国建设中,提高年轻一代的媒介素养。