《齐民要术》中的量词及其语法化研究

2020-12-07闫潇李建平

闫潇 李建平

摘 要:成书于北魏末年的《齐民要术》量词数量丰富、使用频率较高,在魏晋南北朝数量范畴研究中具有重要价值。在《齐民要术》中,量词总计有111个,其中,名量词101个,动量词10个。在继承和发展先秦两汉量词的基础上,又出现了新兴量词15个。从数量表示法的角度来看,在2237例物量表示法中,使用量词的称数构式开始占据优势地位,但“数量名”结构仅占7.06%;在239例动量表示法中,使用动量词的约占44.35%。同时,“数量”结构既可作状语也可作补语,位置仍未定型。可见,此前学界认为该时期汉语量词获得大发展并趋于成熟的观点有待修正,魏晋南北朝量词主要继承自两汉,其语法化获得一定程度的发展,但仍处于量词史中的成长阶段。

关键词:《齐民要术》;量词;语法化

一、引言

汉语及汉藏语系的重要特点之一是具有丰富的量词,其量词系统都不是一开始就存在的,而是由名词、动词等词类经过漫长的语法化历程逐渐形成的,这一历程及其动因也成为汉语史研究的重要课题[1](P148)。《齐民要术》大约成书于北魏末年,是著名农学家贾思勰所著的一部综合性农学著作,也是中国现存最早最完整的农书,其口语性强且量词丰富。前人已对此做过很多研究,如贺芳芳对《齐民要术》的量词进行了统计与分析,此书共出现名量词47个,动量词5个[2](P11);李小平根据量词指称的主要对象和范围,将《齐民要术》的量词归纳为四大类,即草木瓜果类,车具、牲畜类,面积、容量、长度、重量类,动作行为类[3](P156);汪维辉《〈齐民要术〉词汇语法研究》对《齐民要术》中的92个量词进行了较详细的描写[4](P123-142);冯青对《齐民要术》中个体量词的使用情况及特点进行了分析[5](P37-40)。上述研究对《齐民要术》的量词数量进行了统计,对其使用情况进行了描写,对本文的撰写深有启示。不过,这些研究大都限于此书中具体量词的释义与用法,而很少涉及数量表示法的探讨;同时,由于对量词界定的不同而导致研究结果差异较大,且存在着一些遗漏的量词;对在这一时期出现的新兴量词也较少关注。就此而言,我们仍然很难判断这一时期量词的发达程度和语法化程度。

本文以石声汉的《齐民要术今释》为底本[6],对《齐民要术》出现的量词进行了详细统计,具体如表1所示(见下页):

从表2可以看出,《齐民要术》中的量词总计有111个,其中,名量词101个,动量词10个。同时,在继承和发展先秦两汉量词的基础上,又出现了15个新兴量词。

二、从《齐民要术》看量词的发展与语法化程度

汉语量词系统早在殷商甲骨文时期便已经萌芽,西周到东周时期有了初步发展,两汉时期是量词茁长的时代[7](P5);经过魏晋南北朝时期的成长,量词系统获得了进一步的发展[8](P4);到隋唐五代时期,量词系统达到初步成熟[9](P9)。从历时角度来看,《齐民要术》中的量词及数量表示法既体现出魏晋南北朝的总体特色,也具有自己的独特之处。

(一)名量词的发展和语法化程度

名量词是量词系统中最重要的一类,名量词的语法化程度是量词系统发展成熟程度的重要标志。但对名量词成熟时代的认识,学界一直存在争议,有两汉说、魏晋南北朝说、唐五代说、宋代说等诸多观点。本文结合《齐民要术》中名量词的使用情况,来考察这个时期的量词使用特点,认为魏晋南北朝时代名量词系统虽有较大的发展,但仍未完全成熟。

第一,名量词与新生量词数量多。

在《齐民要术》中,量词总计111个,名量词就有101个,占量词总数的90.99%。值得注意的是,此书还出现了15个新生名量词。其中,新兴的个体量词有“叶”“道”“章(计量大树)”“珠(计量水滴)”;新兴的集体量词有“团”“具”“撮”;新兴的借用量词有“臼”“匙”“匕”等;新兴的制度量词有“扼”“洪”。这都体现了魏晋南北朝时代量词系统的大发展,新量词的增加满足了用量词称量事物的需求,也为量词系统的进一步发展并走向成熟奠定了基础[4](P126)。

第二,名量词中制度量词丰富,出现频率高。

在101个名量词中,制度量词有32个,占名量詞总数的31.68%,而且使用相对密集。如:“上农夫区,方深各六寸,间相去九寸。一亩三千七百区。一日作千区。区种粟二十粒;美粪一升,合土和之。亩用种二升。秋收,区别三升粟,亩收百斛。丁男长女治十亩。十亩收千石。岁食三十六石,支二十六年。”(《种谷第三》)这段文字中连续使用7个不同的量词,制度量词就有6个,反映了制度量词的丰富和成熟。

第三,量词独用较多,有量词重叠形式。

汉语量词往往不独立使用,一般要和数词组成数量结构,以获得更自由的组合能力[3](P156)。不过,在《齐民要术》中,有不少量词单独充当句子成分的例证,这可以分为三种情况:一种是数量结构中数词“一”省略,如:“一亩两载,载直绢三匹。”(《种胡荽第二十四》)这里的“载直绢三匹”即“一载直绢三匹”;一种是由于数量的不确定性而舍弃具体的数词,表约数,如:“交址安定县有木绵,树高丈。”(《木绵第一一○》)这里的“树高丈”是指几丈高的树;还有一种是量词的重叠形式充当句子成分,如:“重重如此,以满瓮为限。”(《作菹、藏生菜法第八十八》)这里的“重重”即“每一重”。

第四,存在“Cl+Cl”的形式。

早在上古汉语中,量词同量词已经可以连用,并逐渐词汇化成为双音节复合词[7](P40)。这种构词方式在《笨曲并酒第六十六》也存在着:“其七酘以前,每欲酘时,酒薄霍霍者,是曲势盛也……虽势极盛,亦不得过次前一酘斛斗也。”斛斗,代指容量,可见“Cl+Cl”结构已产生。

第五,“Num+Cl”结构和“N+Num+Cl”结构在物量表示法中占绝对优势。

吴福祥通过对《世说新语》《百喻经》和《贤愚经》物量表示法的考察,认为:“南北朝时期的文献里,‘名+数+量和‘数+量+名两种结构在使用频率上相差无几,前者并无呈现主流特征。”[10](P252)并进一步提出:“魏晋南北朝时期汉语量词范畴整体上还显示较低的语法化程度,量词范畴的完全成熟应该是在唐代以后。”[10](P252)其总体结论确切无疑,但在对南北朝时期物量表示结构的探讨上还需深入,其考察仅限于“口”“头”等10个个体量词,全面考察仍有待展开。

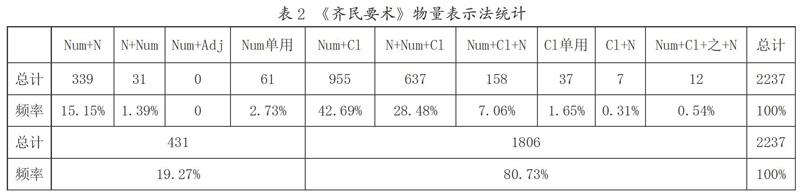

我们对《齐民要术》中的物量表示法进行了统计,具体如表2所示:

从表2可以看出,该时期量词使用已非常普遍,其中,“Num+Cl”结构是主流,共955例,占42.69%;“N+Num+Cl”结构占28.48%,“Num+Cl+N”结构仅占7.06%。由于制度量词是人工制定的,不存在语法化的过程,若不计制度量词,则“Num+Cl”结构为271例,占12.11%;“N+Num+Cl”结构为151例,占6.75%;“Num+Cl+N”结构为77例,占3.44%;三种结构使用频率的差异缩小,但“N+Num+Cl”结构的使用频率远远高于“Num+Cl+N”结构。仅就个体量词来看,“Num+Cl”结构共225例,使用频率仍是最高的,“N+Num+Cl”结构67例,“Num+Cl+N”结构36例。可见,无论是综合统计还是仅限于个体量词,该时期“N+Num+Cl”结构的使用频率明显高于“Num+Cl+N”结构。

刘世儒曾提出“汉语名量词发展到这一阶段,基本上已经进入成熟时期了”[8](P4),其依据是在于“数量词开始转向以前附于中心名词为原则,这是魏晋南北朝时代的事”[8](P45)。而在《齐民要术》中,“N+Num+Cl”结构的使用频率明显多于在物量表示法中占据重要地位的“Num+Cl+N”结构,且后者只占总数的7.06%。这些现象都说明数量词前附于中心名词的转变还未完成。

刘世儒先生认为,数量结构成为一种句法规则是在魏晋南北朝时期完成的,并指出在这一时期,“数名组合不通过量词介绍是个别情况,在一般情况下总是要通过量词来介绍的”[8](P32)。但经统计发现,《齐民要术》中的“Num+N”结构并非个别情况,它占到了物量表示法总数的15.15%;还有一些“N+Num”结构,也占到1.39%。此外,同一量词同时出现于这两种结构的情况也较为常见,如《齐民要术·序》:“吴末,甘橘成,岁得绢数千匹。”“岁上一匹绢,亦可足用矣。”这些现象都是量词发展处于过渡时期的重要表现。

第六,名量词的运用表现出较大灵活性。

《齐民要术》中名量词使用的又一个明显特征是,称量同一名词时可以选择不同的量词,这体现了名量词使用的灵活性。如《养鱼第六十一》:“求怀子鲤鱼长三尺者二十头……得鲤鱼长一尺者一万五千枚。”在称量鲤鱼时,可以用“头”,也可以用“枚”;又如《桃第九》:“须臾以玉盘盛仙桃七颗……王母以四颗与帝,三枚自食。”在称量仙桃时,可以用“颗”,也可以用“枚”。当然,大部分名量词所指称的对象是明确的,表义也较为精确,但在名词和量词搭配中,经常出现相同名词选择不同的量词,形成一对多关系,表现出名量词运用的灵活性[5](P39)。

刘世儒先生在《魏晋南北朝量词研究》中认为:“这类量词在南北朝特别得到发展,其量词的丰富,分工的细密,规范的明确,都不是这个时代以前任何一个时代所可以比拟的。汉语名量词发展到这一阶段,可以说基本已经进入成熟时期了。”[8](P4)确实如刘先生所言,这一时期名量词(包括新生量词)十分丰富,其分工也渐趋细密,不过,仍存在很多不规范、不明确的名量搭配。由此可知,这一时期并非刘先生所说的名量词的基本成熟阶段,而是量词系统进一步发展的时期。

(二)动量词系统的发展和语法化程度

同名量词一样,动量词也不是先前存在的,其产生远远晚于名量词。动量词系统产生于两汉时代,到魏晋南北朝时期,动量词的使用有了很大的发展[11](P149),但远未成为动量表示法的主流。

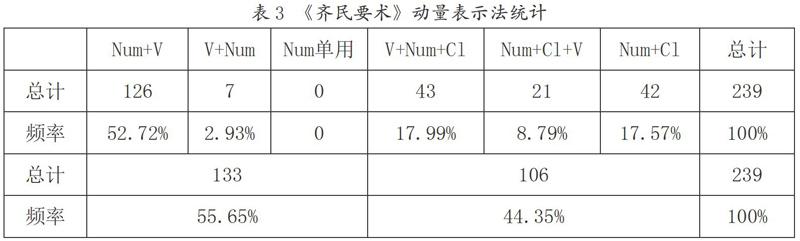

我们对《齐民要术》中的动量表示法进行了统计,具体如表3所示:

从表3我们可以解读出以下信息:

第一,动量词较少,动量词的使用在动量表示法中未成规范。

《齐民要术》中只出现了10个动量词,其中,专用动量词仅有6个,且“Num+V”結构是最重要的动量表示法,占动量表示法总数的52.72%。由此可见,这一时期使用动量词在动量表示法中还未成为主流,只有几个常用的专用动量词,动量词的使用还不成熟,仍处于发展过程中。

第二,使用动量词的动量表示法结构多样,“V+Num+Cl”结构和“Num+Cl”结构占优势。

使用动量词的动量表示法的结构主要有三种:“V+Num+Cl”“Num+Cl+V”和“Num+Cl”,其中,以“V+Num+ Cl”结构和“Num+Cl”结构居多,两者使用频率相当。由此可知,魏晋南北朝时期使用动量词来进行动量表示的用法并不稳定,动量词的位置还不固定,在动量表示法中占据重要地位的“V+Num+Cl”结构仅占17.99%,远远没有成为主流。总的来看,动量词系统虽有一定的发展,但整个动量词系统尚处于发展阶段,各方面仍很不成熟。

刘世儒认为,“在南北朝这(笔者注:动量词)是新兴的词类,但也得到了迅速而广泛的发展,进入了初步成熟的阶段”[8](P7),并进一步解释说,“就整个体系上看,这时的动量词和现代汉语比较起来可以说基本上已经没有什么不同了”[8](P8)。我们认为,在南北朝时期,动量词虽然发展迅速,但是从动量词和动量结构的语法功能来看,它和现代汉语还是有很大不同的,特别是动量结构的位置尚不固定,这在一定程度上反映出动量词的语法化仍是比较初步的。

三、《齐民要术》的量词系统与新兴量词

在《齐民要术》中,量词共计111个:名量词有101个,其中,个体量词43个,集体量词11个,借用量词15个,制度单位量词32个;动量词有10个,其中,专用动量词6个,借用动量词4个。限于篇幅,本文在对量词进行分类考察时,以《汉语大字典》(第二版)(以下简称《大字典》)和《汉语大词典》(以下简称《大词典》)为参照系,重点分析南北朝时期的新兴量词和产生新用法的量词。需要指出的是,下文凡是加“*”的字,都是刘世儒《魏晋南北朝量词研究》所失收的量词。

(一)名量词系统

名量词是用于称量人或事物数量的量词,包括个体量词、集体量词、借用量词、制度量词四大类。

1.个体量词

在《齐民要术》中,个体量词总计43个,其中,新兴量词有4个:叶*、道、章、珠。

1)叶*

用于计量轻薄的物体。《大词典》引《齐民要术·羹臛法》:“用小鸭六头,羊肉二斤……橘皮三叶。”《大字典》未收量词用法,当补。

2)道

用于计量条形物体。《大词典》《大字典》初始例均引唐代诗歌,《齐民要术》已见。例如:

(1)取生布割两头,各作三道急裹之。(《养牛、马驴、骡第五十六》)

此外,量词“道”在《齐民要术》中还常用于计量沟穴的数目,《大词典》《大字典》均未收。例如:

(2)掘地为小圆坑,旁开两道。(《涂瓮第六十三》)

3)章

用于计量大树。《大词典》引唐代用例,《大字典》未收这一用法,《齐民要术》已见,可见“章”用作量词不晚于魏晋南北朝时期。例如:

(3)薪藁千车,船长千丈,木千章,洪桐方章材也。(《养殖第六十二》)

4)珠

犹“滴”,用于计量液体。《大词典》引现代用例,《大字典》未收量词用法,《齐民要术》已见。例如:

(4)候皮烂熟,以匕沥汁,看末后一珠,微有黏势,胶便熟矣。(《煮胶第九十》)

例(4)是《齐民要术》卷九“煮胶第九十”中讲解烧珍珠的用例,指“融化的珍珠滴数”,显然是个体量词,应为“珠”字最早的量词用法。

2.集体量词

集体量词是用于计量表集体事物的量词,《齐民要术》中总计有11個,其中,新兴集体量词有3个:团* 、具、撮* 。

5)团*

用于计量球形的物体。《大词典》引唐代用例,《大字典》引宋代用例,《齐民要术》已见。例如:

(5)亦有全掷一团着汤中,尝有酪味,还漉取曝干。(《养羊第五十七》)

6)具

用于计量完整对象。《大词典》《大字典》均引《史记·货殖列传》:“旃席千具。”《齐民要术》中也有这一用法,如“车毂一具”等。“具”用作量词,在《齐民要术》中另有一新兴用法较为特殊,即用来称量动物的器官,《大字典》《大词典》中均不见引文和用例。例如:

(6)作酸羹法:用羊肠二具,饧六斤,瓠叶六斤。(《羹臛法第七十六》)

7)撮(指撮)*

以三指抓取的量,后泛指少量。《大词典》《大字典》初始例均引《礼记·中庸》。“撮”与“指撮”意思相当,虽有容量单位之意,但称量的量并不精准,且称量的物体为固体,一般泛指少量,故本文将其归为集体量词。例如:

(7)大率豆黄三斗,曲末一斗,黄蒸末一斗,白盐五升,裔子三指一撮。(《作酱等法第七十》)

(8)朱砂三指撮,油脂二合,清酒六合。(《养牛、马、驴、骡第五十六》)

此外,汪维辉将谷物名“百群羊”的“群”也归入集体量词:“今堕车、下马看、百群羊、悬蛇赤尾、罢虎黄、雀民泰、马曳缰、刘猪赤、李浴黄、阿摩粮……”(《种谷第三》)按:这里的“群”当特指羊相聚而成的集体,如《诗经·小雅·无羊》:“谁谓尔无羊?三百维群!”它并非量词。此处应是用“羊相聚而成的集体”这一义项而形成的谷物名,故不能将它视为新兴量词。

3.借用量词

借用量词是指在特定语境中,其他词类具有了量词的语法功能,但只是临时的,其本质上并非量词。《齐民要术》中有15个借用量词,其中,新兴量词如:

8)臼*

用于计量一臼所容的数量。《大词典》:“泛称捣物的臼状容器。”《大词典》《大字典》均未见量词用法,《齐民要术》已见。例如:

(9)作赤稻一臼,米里着蒿叶一把,白盐一把。(《飧、饭第八十六》)

9)匙

作量词即一匙之量。《大词典》:“舀取食物等的小勺。”《大词典》《大字典》均未见量词用法,《齐民要术》已见,用匙来计量酪。例如:

(10)大率熟乳一升,用酪半匙。(《养羊第五十七》)

10)匕

作量词即一匕之量。《大词典》《大字典》均未见量词用法,《齐民要术》已见。例如:

(11)以一铜匕水添之,可三十人食。(《作酢法第七十一》)

11)筐

用于称量一筐所容的数量。《大词典》《大字典》均未见量词用法,在《齐民要术》中已见。例如:

(12)漉出,着筐中,令半筐许。(《作豉法第七十二》)

12)奁

即一奁之量。《大词典》《大字典》均未见量词用法,《齐民要术》中作借用量词。例如:

(13)魏明帝时,诸王朝,夜赐冬成柰一奁。(《柰、林檎第三十九》)

13)儋

作量词为一儋之量。《大词典》:“同‘甔。石罂,一种小口大腹的陶器。”《大词典》《大字典》均未见量词用法,《齐民要术》中作借用量词,计量液体。例如:

(14)浆千儋。(《货殖第六十二》)

4.制度量词

制度量词也称度量衡量词,“是相对于自然单位量词而言的,是指由人工定制的,由具体数量标准和固定进制的一类量词”[3](P156)。《齐民要术》中制度量词总计32个,其中,新兴量词主要有2个:扼、洪* 。

14)扼

用于计量成束的物体。《大词典》《大字典》均引《齐民要术·种紫草》:“一扼随以茅结之,四扼为一头。”可见,这是魏晋南北朝时期新兴的制度量词。

15)洪*

用于计量成捆的物体。《大词典》引《齐民要术· 种紫草》:“五十头作一‘洪。洪,十字大头向外,以葛缠络。”可见,这是魏晋南北朝时期新兴的制度量词。《大字典》未收量词义,当补。

(二)动量词系统

动量词是表示动作行为次数的量词,按照其语法功能和语法化程度,可以分为专用动量词和借用动量词两大类。

1.专用动量词

专用动量词是动量词系统的核心成员,是专用于表示动作行为数量的,其原动词义基本消失,语法化程度最高。在《齐民要术》中,专用动量词共有6个。

16)过

犹“遍”“次”。《大词典》《大字典》均引《素问·玉版论要》。《齐民要术》中也有用例,例如:

(15)全饼曲,晒经五日许,日三过以炊帚刷治之,绝令使净。(《造神曲并酒第六十四》)

17)遍

相当于“次”“回”,一般称量一个动作从头至尾的全过程。例如:

(16)又蒸熟,又曝。如此三遍,成矣。(《作豉法第七十二》)

18)到*

《大词典》:“量词。犹道。”引北魏贾思勰《齐民要术·种榆、白杨》:“至正月二月中,以犁作垄;一垄之中,以犁逆顺各一到。”在《种槐、柳、楸、梓、梧、柞第五十》中也有这一用法:“一亩三垄,一垄之中,逆顺各一到。”这两例均出现于讲解种树犁地的语境中,意为用犁正反各犁一遍,因此,这里的“到”并非“道”,而是作动量词,相当于“遍”。可见《大词典》释义有误,《大字典》未收“到”字的量词用法,当补。

19)匝*

即“周”,环绕一周叫一匝。例如:

(17)先作麻纫,缠十许匝,以锯截杜,令去地五六寸。(《插梨第三十七》)

20)度

同“次”。《大词典》《大字典》均引唐代用例,《齐民要术》已见。例如:

(18)柿熟时取之,以灰汁澡再三度。(《种柿第四十》)

21)次

计量动作的回数。《大词典》《大字典》均引唐代用例,《齐民要術》已见。例如:

(19)初下用米一石,次酘五斗,又四斗,又三斗。(《造神曲并酒第六十四》)

此外,《养羊第五十七》:“一岁之中,牛马驴得两番,羊得四倍。”此例中的“番”不应视为动量词,“番”应与“倍”同义,均表示倍数。又,《养鹅、鸭第六十》:“先以粳米为粥糜,一顿饱食之,名曰‘填嗉。”李建平提出:“当‘一顿摆脱了‘一次性地这一语义滞留,‘顿就正式语法化为动量词。”[12](P51)但这里的“顿”并未脱离“一次性地”这一语义滞留,还没有语法化,也非动量词。

2.借用动量词

借用动量词是相对于专用动量词而言的,主要是借自名词或动词,临时表示动作行为的数量,本质上并非量词。由于魏晋南北朝时期量词系统还未成熟,所以借用动量词与专用动量词数量相当,在使用频率上,有些借用动量词比专用动量词更高。

22)沸*

用于计量液体煮沸的次数。《大词典》《大字典》均未见其量词用法。《齐民要术》中作借用量词,并常与动词“煮”搭配,用来计量煮沸的次数,使用频率较高。例如:

(20)又取马骨锉一石,以水三石,煮之三沸。(《种谷第三》)

23)杵

用于计量舂捣的次数。《大词典》《大字典》均未收量词义,《齐民要术》常见。例如:

(21)日中捣三千六百杵,讫,饼之。(《法酒第六十七》)

24)口

用于计量口腔动作的次数。《大词典》《大字典》均引魏晋时期的用例,《齐民要术》中亦可见。例如:

(22)牵马令就谷堆食数口。(《收种第二》)

25)步*

上古时期多用作名量词计量长度,也可以用作动量词计量走路的步数。《大词典》《大字典》均只收名量词用法,未收动量词用法,当补。例如:

(23)筋劳者,两绊却行三十步而已。(《养牛、马、驴、骡第五十六》)

此外,前人研究中将《齐民要术》中的“转”也归入借用动量词,似可商榷①。

四、结语

综上所述,《齐民要术》量词数量丰富、使用频率较高,在魏晋南北朝数量范畴研究中具有重要价值。在《齐民要术》中,量词总计有111个,其中,名量词101个,动量词10个。在继承和发展先秦两汉量词的基础上,又出现了新兴量词15个。从数量表示法的角度来看,在2237例物量表示法中,使用量词的称数构式开始占据优势地位,但“数量名”结构仅占7.06%;在239例动量表示法中,使用动量词的约占44.35%。同时,“数量”结构既可作状语也可作补语,位置仍未定型。从《齐民要术》来看,此前学界认为魏晋南北朝时期汉语量词获得大发展并趋于成熟的观点有待修正,我们认为,魏晋南北朝量词主要继承自两汉,其语法化虽然获得一定程度的发展,但仍处于量词史中的成长阶段。

参考文献:

[1]李建平,张显成.汉语量词语法化动因研究[J].西南大学学报(社会科学版),2016,(5).

[2]贺芳芳.《齐民要术》量词研究[D].济南:山东大学硕士学位论文,2005.

[3]李小平.《齐民要术》中的量词及其特点[J].广西社会科学,2006,(9).

[4]汪维辉.《齐民要术》词汇语法研究[M].上海:上海教育出版社,2007.

[5]冯青.《齐民要术》个体量词使用特点[J].昭通师范高等专科学校学报,2010,(6).

[6][北魏]贾思勰著,石声汉校释.齐民要术今释[M].北京:中华书局,2009.

[7]李建平.先秦两汉量词研究[M].北京:中国社会科学出版社,2017.

[8]刘世儒.魏晋南北朝量词研究[M].北京:中华书局, 1965.

[9]李建平.隋唐五代量词研究[M].济南:山东人民出版社,2016.

[10]吴福祥.魏晋南北朝时期汉语名量词范畴的语法化程度[A].沈家煊,吴福祥,李宗江.语法化与语法研究(三)[C].北京:商务印书馆,2007.

[11]李建平,张显成.汉语动量词系统产生的时代及其语法化动因[A].四川大学中国俗文化研究所,四川大学汉语史研究所.汉语史研究集刊(第二十一辑)[C].成都:巴蜀书社,2016.

[12]李建平.也谈动量词“顿”产生的时代及其语源——兼与王毅力先生商榷[J].语言研究,2013,(1).