基于回归论知识观的“互联网+教育”多元共治模式研究

2020-12-06谢浩郑勤华殷丙山

谢浩 郑勤华 殷丙山

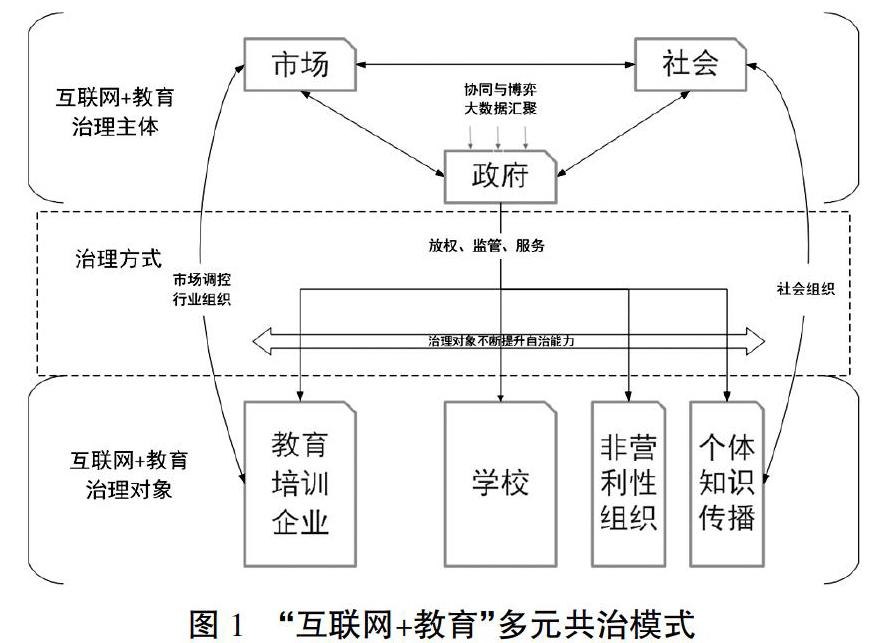

[摘 要] 《中国教育现代化2035》强调多元协同共治是教育治理体系现代化的重要模式。互联网时代的发展促进教育的重大变革,同时也推动了教育治理体系的革新。文章结合回归论知识观和公共治理理论,分析了“互联网+教育”中知识主体多元化与治理主体多元化之间的天然联系、差异与协调方式。研究发现,知识生产主体多元化和知识传播主体多元化,为教育治理主体多元化提供了天然的基础,同时也加剧了教育治理对象的进一步复杂化。针对以上研究发现,文章提出了构建“互联网+教育”多元共治模式的建议:首先需要坚持政府在教育治理中的主导地位,并借由大数据保证多元主体的全面在场;其次以知识主体多元化带来的治理体系扁平化应对治理对象的复杂性;再次通过加强行业社会组织建设提升各类主体参与共治的积极性;最后知识主体的多元性为自治能力的提升带来基础性的保障。

[关键词] 互联网+教育; 治理理论; 回归论知识观; 多元共治模式; 自治

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 谢浩(1977—),男,四川成都人。讲师,博士,主要从事终身学习、教育治理研究。E-mail:xiehao@bnu.edu.cn。

一、引 言

2019年10月31日,中国共产党第十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),其中,对教育治理体系与教育治理能力的现代化提出了新要求;同年,中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》中为教育治理体系改革提出了发展方向,即:依法治理、政府主导、学校自治、多元共治四个方向。从治理理论来看,从管理发展到治理,最为核心的变化就是治理主体的多元化;从“互联网+教育”理论来看,互联网时代的知识观发生了本质性的变化,其中知识生产和传播主体出现了多元化的趋势。治理理论和“互联网+教育”理论都是教育治理体系现代化的基础性理论,讨论这两个领域中“主体多元化”的联系和区别,将对构建“互联网+教育”多元共治模式提供重要的理论依据。

二、中国治理理论的核心:政府主导下的多元主体

(一)治理理论源于西方,中国学派日渐成型

治理理论兴起于上世纪90年代,詹姆斯·罗西瑙因出版《无政府的治理》被视为治理理论创始人之一,其指出:“治理是一种全新的公共管理机制,与传统的统治有着重大区别,治理中从事管理活动的主体未必是政府,治理的实现并非依靠国家的强制力”[1]。格里·斯托克则提出五个论点,尝试将治理理论系统化,包括:“一是治理的体制和主体来自政府但又不限于政府;二是治理模糊了社会和经济问题的边界和责任;三是治理明确肯定在管理社会公共事务中各机构之间存在权力的依赖;四是治理的实现依赖于由多元主体构建的自主网络;五是治理的权力源不再只是依靠政府的行政权力。”[2]有学者对西方治理理论的诞生评论道:从其“出场的原初语境来看,强调国家退场是基本一致的诉求”[3]。

20世纪末我国政治学、管理学领域开始引入西方治理理论,俞可平在对西方系列治理理论进行介绍之后,将治理与统治的区别总结为两点:首先二者的本质区别就在于权威主体的不同,统治意味着政府是唯一的权威主体,但治理则是复合型的权威主体,包括公共机构、私营机构以及两者之间的合作;其次权力运行的向度不同,统治的权力运行方向总是自上而下的,“治理则是一个上下互动的过程”,对公共事务的管理需要通过多方的合作、协商、博弈等方能实现[4]。

2013年,十八届三中全会首次将“推进国家治理体系和治理能力的现代化”纳入全面深化改革的总目标;2019年,十九届四中全会通过《决定》,全面推进国家治理体系和治理能力现代化。“治理”之所以能够由一个西方概念发展为中国的基本治国理念,根本还是依赖于治理理论中国学派的日渐成熟。中国治理理论的核心观点主要集中在以下两方面:一是必须坚持治理体系的国家逻辑,多元主体并不意味着“政府失灵”或“国家回退”,治理需要权威引领,否则各主体依然是一盘散沙,难以发挥合力,国家则是担任这一权威引领角色的首选,正确发挥国家在治理体系中的权威引领作用,是“实现社会公正、提高市场效率、培育社会自治”的基础性保障[3];二是集中统一的党政结构,即“在治权构成方面,呈现为执政党通过政治领导,在组织和意识形态层面深刻塑造并融入中国特色的政府体系”,“从而实现了治理的主导性与基础性、战略性与常规性、绩效合法性与程序正当性的有机结合”,同时“兼具治理弹性和功能机制的复合性”[5]。中国经济和社会的高速发展、政府在面对紧急事件时的高效,用实践证明了中国治理理论的科学性和先进性。

(二)政府主导下的多元协同是公共治理的基本范式

治理理论的研究范畴是由治理主体、治理对象、治理方式和治理过程四个部分组成,四个部分间的基本逻辑是:为应对治理对象的复杂化,需从根本上变革治理主体结构,并由此衍生出治理方式和治理过程的变化。因此,治理理论研究的核心或逻辑起点是关于治理主体结构的变革,变革的方向则是由“一元”到“多元”,从“集权”到“分权”。从学界的普遍认识来看,多元治理主体更加强调主体间地位的平等和治理中互动、协商和博弈的过程;多元共治的格局则是指由“政府、非政府组织、公民等各个子系统之间构成开放的整体系统”[6],其中:非政府组织包括以企业为代表的市场性盈利组织,也包括各类非盈利的社会性组织;公民则既包括公民个体,也包括公民自发形成的群体性组织等。

教育治理属于公共治理的范畴,教育本身强调对教育公平的价值追求,教育治理的对象也日益复杂化,因此,由教育行政管理向教育治理的转型也成了发展趋势。基于公共治理理论,教育学界也对教育治理展开了讨论。关于教育治理主体多元化的内涵,褚宏启提出,教育治理的突出特征是多主体参与,涵盖“政府部门、各种非政府组织、各种社会团体、私人部门、公民个人”等[7]。孟繁华等提出,教育公共治理需要建立“国家力量、市场力量和公民社会力量相互博弈和均衡的体制,其价值逻辑是重建良好的教育生态”[8]。基本与公共治理理论中涉及的治理主体范畴保持一致,即政府、市场、社会。具体包括:各级教育行政部门,在“简政放权、厘清权责、创新监管、减少过多干预”的改革中发挥其在治理中的主导作用[9];以学校为代表的公立机构,一方面需要除作为利益攸关方参与到协同共治中,另一方面也需要作出“从他治到自治,從依附到自主”的变革[10];以民办学校、教育服务供给企业为代表的私营机构,除了在政府监管和市场规律共同作用下发挥治理主体作用,也需要通过建立行业组织等方式形成合力,参与到教育公共治理当中;社会组织及个体,则是通过利益表达、智力支持等多种方式参与到教育治理中[10]。

第一个层面是教育治理对象由公立部门拓展到私营部门。《反思教育》中提出,教育不再局限于“公共产品”范畴,其原因之一是“私营部门越来越多地参与教育” “私营部门参与教育的规模、范围已渗透到教育事业的方方面面”[16]。市场化是满足需求多样化的重要路径,私营部门参与到教育服务过程中,弥补了公立教育在满足个性化需求方面存在的不足,包括:民办学校、课外辅导机构、社会培训机构、互联网教育产业等,针对不同的群体、不同类型学习需求提供教育服务,市场化进程也逐渐证明完全市场化并非良性发展之路,同样需要市场、政府和社会多元协同,方能实现私营教育服务机构的有效治理。因此,教育治理对象由单一的学校向私营部门的拓展,是教育治理对象复杂化的第一個层面。

第二个层面是治理对象由正规教育拓展到非正规、非正式教育。《反思教育》报告中对教育进行定义时指出,“教育可以理解为有计划、有意识、有目的和有组织的学习”,既包括“一定程度制度化的正规教育和非正规教育”,也包括“虽然有意识和有计划的、但其制度化程度较低的非正式教育”[16]。如果说正规教育发生场所为各级各类学校,非正规教育可能更多地发生在各类培训机构,非正式教育则更为复杂,可能发生在工作场所、地方社区或日常生活中。知识主体的多元化,使得知识的传播越来越多地发生在非正规、非正式教育和学习过程中,教育治理对象中非正规和非正式教育的占比将逐步增大,进一步带来教育治理对象的复杂化。

第三个层面是教育治理对象由机构拓展到个人。“知识经济2.0”特征之一是:学习服务供给者将由机构逐渐转变为个人[17];回归论知识观中强调“基于互联网,草根人群直接分享知识,使人类的智慧传播不同于传统的知识生产和知识传播过程,具有时效性、丰富性、个性化等新特征”[11]。

回归论知识观中强调的多元知识主体,显然存在知识主体同时兼具治理主体和治理对象的双重身份,如学校、教育产业、提供教育服务的非营利性组织或个体等,这种身份重合的现象也是公共治理理论中强调“自治”的理论基础。

四、“互联网+教育”多元共治模式

公共治理理论中的多元协同共治与回归论知识观中的知识主体多元化相结合,为构建“互联网+教育”多元共治模式提供了基础。在讨论前需要明确以下边界:首先本文所提及“互联网+教育”是泛指互联网时代的教育,无论是当前的互联网教育产业中推行的MOM模式(线上线下相融合),还是学校教育领域中利用互联网“打破学校围墙”的发展趋势,很难以线上或者线下来作为教育类型的划分界限,因此,“互联网+教育”的治理并非专门指代对某一种特殊类型教育的治理,而是泛指对互联网时代的教育整体治理;其次,本文所构建的治理模式,侧重于对治理主体、治理对象的讨论,并通过分析其交互关系对治理方式进行了讨论,但并未对技术层面的治理方法和过程进行系统化论述。

(一)政府主导下的多元主体协同:大数据的全样本性保证决策时的多元主体在场

治理区别于统治的根本在于分权,但分权并不意味着完全的平均主义,中国治理理论已经详细阐述了“只有国家才能承担治理体系中的权威角色,只有在国家的正确引领下才能激发各主体参与治理的动力,并发挥其协同治理的合力”[3]。因此,政府主导是多元协同治理的基本前提。国家治理体系和治理能力现代化,核心就是要建立政府、市场、社会的协同机制:市场、社会通过参与式民主、协商式民主等多种形式,参与到政府的决策中;政府对市场的宏观调控、政府对社会的治理创新则是形成三方协调互动的重要手段。

治理被认为是实现价值与效率的有效手段,也是治理所追求的基本精神。“以各种形式进行分权, 以实现行政过程中的民主决策和参与执行, 以期价值得到维护;以各种治理方式及其组合应对治理对象的复杂、动态和多样性质, 以期效率的实现。”[18]多元主体参与决策是对民主价值的追求,但充分协调多元主体的利益必然导致效率上的损失,公共管理理论也是在调和这对矛盾中不断地发展和进步。从治理理论产生之初所倡导的“国家回退”,到“元治理”理论重新凸显国家的地位,再到中国的成功实践向世人展示国家治理现代化发展方向,都体现了治理对于价值和效率之间的最佳平衡点的追寻。

互联网的发展为治理带来了新的发展方向。有学者提出,“在过去的100 年间,政府机构设置经历了韦伯模式—新公共管理模式—数字治理模式这三种模式的变革”[19];大数据与公共治理之间“属性或特点彼此契合、匹配,成为二者互动合作的内在推动力,因此,大数据可以‘驱动这一轮公共治理变革,可推动治理理论的多元、协同、效能、善治目标”[20]。全样本性是大数据的基本特性之一,所谓大数据的全样本性是相对于抽样数据而言,在传统的治理过程中,利益攸关者利益述求表达机制多数都是通过抽样调查的方式来完成,严谨的抽样虽然能够代表普遍性的利益,但由于调查工具本身的主观性以及样本数量的局限性,并不能将每一个利益攸关者的述求考虑到决策当中。大数据从来源上看,涵盖了经济、社会等各个领域,从样本数量上来看是全样本的客观数据,大数据辅助下的决策是综合来自市场或是社会、来自机构或是个体所有利益攸关者的信息,由此保障了多元治理主体在决策过程中的“虚拟在场”,既体现了治理过程中各主体的公平、协商、博弈,也降低了各主体“实际在场”的成本。因此,大数据驱动完美契合了治理追求价值与效率平衡的精神。

(二)应对治理对象的复杂性:知识主体多元化推动治理体系进一步扁平化

知识主体多元化带来了教育治理对象的复杂化,在增加治理难度的同时,也为治理提供了机遇:“利用多元性,确认并重新理解社会分歧;建构多元性,以此拓展解决公共问题的路径”[12]。管理体系的扁平化是应对管理对象复杂化的有效途径之一,扁平化的组织体系是对传统科层制结构的改革,是一种更加开放、高效的管理组织体系结构。

知识主体多元化推动了治理体系的扁平化。知识主体多元化意味着公众获取知识和信息的能力增强,由此促进公众政治参与能力、政治对话能力、自我管理能力等全方位的增强,“这一趋势将推动现代社会科层制管理形式逐渐转向扁平型组织结构”[15]。知识主体的多元化,改变了传统社会的金字塔型结构,精英与公众间知识鸿沟的不断缩小,公众不断具备了与精英对话的能力,公众的政治理解能力、参政议政能力也将不断增强,这也是最终能够形成扁平化治理体系结构的基础条件之一。

实现组织体系扁平化的另一个基础条件则是信息通道的快捷和畅通。传统科层制结构中,管理信息无论是从“塔尖”传至“塔底”,还是自下而上的信息传递,都需要漫长的过程且伴随着传递过程中的信息损耗。互联网社会中,信息通信技术高度发达,社交媒体日新月异,都为治理体系扁平化创造了条件。无论是疫情期间中央召开17万人共同参加的视频会议,还是某国元首的“推特治国”,以及互联网中的基层舆情登上“热搜”,引起高层的快速反应等,都是典型的治理体系扁平化案例,管理信息精确、高速、高效地传递,金字塔压平为老百姓与高层的直接对话,这种全新的治理体系是应对治理对象复杂性的有效措施。

(三)提升参与共治积极性:行业社会组织的发展是关键

在长期的治理实践中,利益攸关者参与治理的意愿和能力一直是影响治理效果的重要因素,因此,激励多元主体参与共治和提升其参政议政能力是治理能力现代化的重点和难点。在图1中,企业和个体是各类主体中相对更难参与共治的主体,但它们作为教育服务的供给者,具体地参与到了一线教育实践中,对于教育基层实践、教育行业发展、乃至整个社会的学习生态具有直观的认识和充分的发言权。针对企业可以加大自发的行业组织建设,针对个体则加大各类社会组织建设,通过“集体”的力量,能激发其参政议政的积极性,通过建言献策、与政府对话、协商等多种方式,参与到教育公共治理中;另外,作为利益攸关方,机构和个体的发展权益需要通过各种渠道进行诉求表达,透过行业组织和社会组织也能规范诉求表达的方式、增加诉求表达的力度,使多元主体真正参与到“互联网+教育”治理服务结构中[21]。

(四)提升自治能力:知识主体多元化提供基础性保障

教育治理对象自治能力的不断提升,不仅仅是教育治理能力现代化的重要表征,同时也是完善治理结构的基础条件,进而推动教育治理体系现代化的进程。知识主体多元化带来的教育治理对象复杂化,需要对象进一步加强自治而形成良好、自洽运行的复杂体系;知识主体多元化为机构或是个人教育治理对象,在政治理解、参政议政、自我发展等能力的提升方面提供了知识储备;互联网的发展、知识存储的网络化,逐渐形成了发达的社会网络,机构、行业、个体通过自发形成的组织网络将进一步提升其自治能力。

《中国教育现代化2035》提出,“提升学校的自主管理能力”是推进教育治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,就当前阶段而言,具体可以包括以下措施:一是加强学校章程建设,创新章程实施的保障机制;二是推进学校管理层面的多元参与机制建设,社会公众、家长、教师等多元主体应参与对学校事务的监督、评价与问责;在依法治校的基础上,逐步完善学校法律顾问制度与法律救济制度,由此保障学校依法自主办学的权益等[22]。

随着人民对个性化教育需求的不断增加,教育产业发展迅猛,包括营利性的民办学校、社会培训机构、校外辅导机构、在线学习供应商等,教育或学习服务市场从一种对公共教育事业的补充,逐渐壮大为不可忽视的教育力量。作为产业,其主要调整机制是市场竞争机制,同时作为专门提供教育服务的产业也应受到教育行政部门的监管。另外,也应培育行业性的社会组织,一方面能提升与政府对话的地位,更好地参与到教育公共治理事务中;另一方面也通过加强行业自律,提升自治能力。

对于除机构以外提供教育、学习服务的个人,目前来看还属于治理的“盲点”,无论是教育领域的立法或是教育行政的监管都鲜有涉及。当然,目前大多数独立提供教育、学习服务的个人都依附于互联网平台,均是在具体的平台规则的约束下以及遵循某种商业模式规律下的个人行为。由于“与生俱来”的互联网属性,自发形成的社会组织网络通过同行间或与平台之间的协商与博弈,以此实现自治能力的不断提升。

五、结 语

关于教育治理的研究,往往都是对公共治理理论向教育场域的直接迁移,实践的创新高于理论的创新。通过对知识主体多元化与治理主体多元化这对概念的探析,在两者互证的同时,实际也显示出了互联网时代教育治理理论的独特边界。知识主体多元化必然会影响到国家治理、公共治理以及社会治理的方方面面,但是知识主体是教育治理的专门对象,知识主体多元化将成为教育治理理论创新的突破口,成为教育治理实践中结构性改革的切入点。

[参考文献]

[1] JAMES R. Governance without government: order and changes in world politics[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1992:1-30.

[2] STOKER G. Governance as theory: five propositions[J]. International social science journal, 1998, 3(50): 17-28.

[3] 陳进华.治理体系现代化的国家逻辑[J].中国社会科学,2019(5):23-39,205.

[4] 俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999(5):37-41.

[5] 王浦劬,汤彬.当代中国治理的党政结构与功能机制分析[J].中国社会科学,2019(9):4-24,204.

[6] 于江,魏崇辉.多元主体协同治理:国家治理现代化之逻辑理路[J].求实,2015(4):63-69.

[7] 褚宏启.教育治理:以共治求善治[J].教育研究,2014,35(10):4-11.

[8] 孟繁华,张爽,王天晓.我国教育政策的范式转换[J].教育研究,2019,40(3):136-144.

[9] 周洪宇.深化教育领域“放管服”改革,加快推进教育治理现代化[J].教育研究,2019,40(3):15-19.

[10] 褚宏启,贾继娥.教育治理中的多元主体及其作用互补[J].教育发展研究,2014,34(19):1-7.

[11] 陈丽,逯行,郑勤华.“互联网+教育”的知识观:知识回归与知识进化[J].中国远程教育,2019(7):10-18,92.

[12] 何艳玲.中国行政体制改革的价值显现[J].中国社会科学,2020(2):25-45,204-205.

[13] CARAYANNIS E G, CAMPBELL D F J. Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems[M]// In:mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. Springer Briefs in Business, vol 7. New York: Springer, 2012:14.

[14] 黄瑶,马永红,王铭.知识生产模式Ⅲ促进超学科快速发展的特征研究[J].清华大学教育研究, 2016,37(6):37-45.

[15] 李靜瑞,肖峰.网络时代知识生产方式的嬗变及其利弊刍议[J].哲学分析,2019,10(1):137-145,199.

[16] 联合国教科文组织.反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?[R].巴黎:联合国教科文组织,2015:8,73,8.

[17] RUTTEN R,BOEKEMAN F. From learning region to learning in a socio-spatial context[J]. Regional studies, 2012(46):981-992.

[18] 王诗宗.治理理论与公共行政学范式进步[J].中国社会科学,2010(4):87-100,222.

[19] CLARKE A, MARGETTS H. Governments and citizens getting to know each other open,closed,and big data in public management reform[J]. Policy & internet,2014(4):393-417.

[20] 马海韵,杨晶鸿.大数据驱动下的公共治理变革:基本逻辑和行动框架[J].中国行政管理,2018(12):42-46.

[21] 郑勤华,熊潞颖,胡丹妮.“互联网+教育”治理转型:实践路径与未来发展[J].电化教育研究,2020,41(5):45-51.

[22] 范国睿.基于教育管办评分离的中小学依法自主办学的体制机制改革探索[J].教育研究, 2017,38(4):27-36.