指向学科核心素养的“教-学-评一致性”教学实践

2020-11-28汤女贤

汤女贤

[摘 要]追求“教-学-评一致性”是提高课堂教学有效性的基本原理,通过确立教学目标,规划教学过程,设计评价任务,由目标、教学、评价一致性引领课堂教学,实现教书育人。在“糖类”教学过程中,教师通过创设情境,让学生通过交流讨论、实验探究、汇报讲解,调动学生的学习积极性和激发学生的思维创造性,再通过不同的评价主体,结合使用不同的评价方法落实评价目标,体现“教-学-评的一致性”,提升学生的学科核心素养。

[关键词]学科核心素养;教学评价;教-学-评一致性;教学实践

[中图分类号] G633.8 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2020)32-0066-03

如何有效进行教学?为什么教?教什么?怎么教?学生对课堂知识的掌握情况如何?如何提高课堂教学的有效性?这是我们广大一线教师需要思考的问题。而“教-学-评一致性”作为有效教学的一个基本原理,越来越受到一线教师的关注。

一、“教-学-评一致性”教学分析

1.教学实践模型

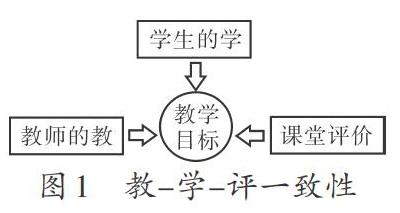

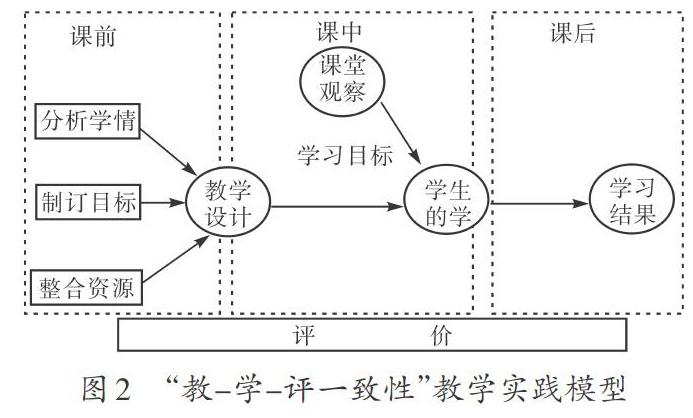

崔允漷教授提出了“教-学-评一致性”理论,他将“教-学-评一致性”定义为在整个课堂教学系统中,教师的教、学生的学以及课堂评价这三个因素是一致的,都是围绕教学目标展开的(如图1),也就是所学即所教,在教学目标的引领下学生的学习与教师的教学高度匹配。课堂教学有效性主要在于教学目标的实现,在于学生学习成果的质量如何,以及学生通过课堂学习学会了什么。因此,课堂教学设计应先分析学生学情,剖析课程标准的相关内容,设计教学目标,然后根据教学目标设计评价任务,用来检测学生的学习目标,再结合可操作的教学策略,引导学生借助问题情境提升化学素养。这样,教学目标、教学活动与评价任务就会形成一个整体,具有一致性。本文结合苏教版化学2《糖类》一课的教学实施,关注“教-学-评一致性”在高中化学课堂教学中的应用,让不同阶段的教学与评价相结合,引导学生学会思考、学会分析、学会应用,构建一个“教-学-评一致性”教学实践模型(如图2)。

2.教学目标与评价目标

制订清晰的教学目标是确保“教-学-评一致性”的前提。在基于学科核心素养的新课程中,教学目标就是发展学生的学科核心素养,推进有效教学改革。本文以课程标准为参照,结合化学学科核心素养的五个方面,根据学生实际,设置苏教版化学2《糖类》的教学目标和评价目标。

2017年版课程标准中对《糖类》的教学要求是:结合实例认识糖类等有机化合物在生产、生活中的重要应用;认识有机化合物的官能团,认识官能团与性质的关系;知道有机化合物之间在一定条件下是可以转化的。以此设定如下教学目标和评价目标。

教学目标:

(1)通过生活经验和教材分析糖类的组成、存在方式和物理性质,确立有机化合物的认识视角。

(2)通过学生实验和结构分析探究葡萄糖的化学性质,初步形成基于有机物官能团结构对物质性质进行探究的实验模型,帮助学生认识有机化合物。

(3)通过设计淀粉水解产物的实验方案,培养学生的交流合作与分析推理能力,提升学生的核心素养,提高学生的实验探究水平和创新意识。

(4)通过视频“变废为宝”,领会化学知识的应用价值,增强社会责任感,形成绿色意识。

评价目标:

(1)通过学生的交流表达,诊断学生认识物质的水平,包括孤立水平和系统水平。

(2)通过学生小组实验操作以及对实验现象的讨论分析,诊断并发展学生的实验探究水平以及宏微结合的认识水平。

(3)通过学生对淀粉水解产物探究实验方案设计的交流和点评,诊断学生实验设计的水平,发展学生的证据收集与推理能力。

(4)通过学生对问题的回答与点评,诊断并发展学生对物质转化思路的认识水平及其对化学价值的认识水平。

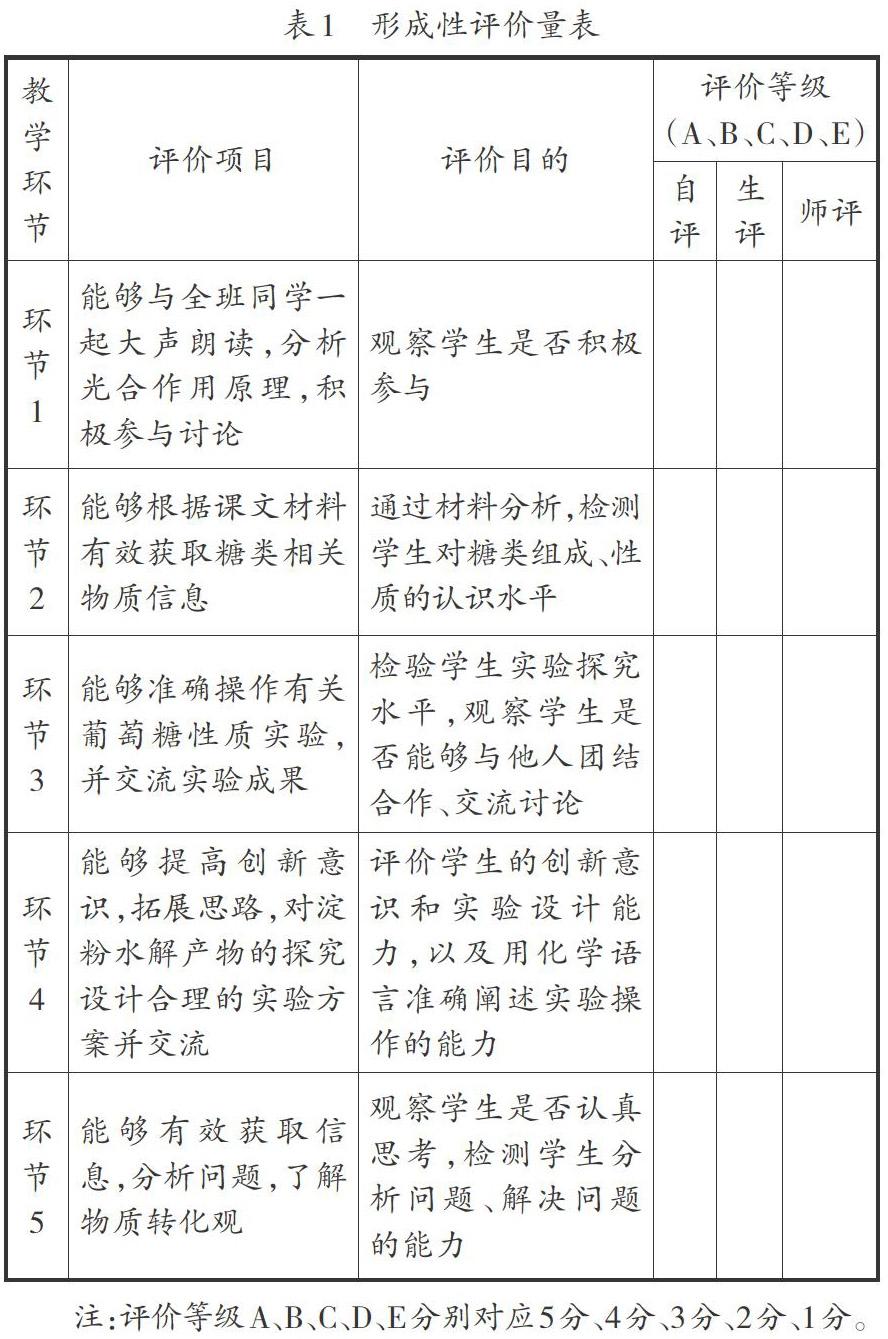

3.教学评价量表

在传统的课堂教学中,通常采用作业、考试等方式评价学生对学科知识的掌握情况,这种评价方式存在片面性,不能全面反映学生的学习态度、兴趣表现、课堂参与情况以及问题分析与解决能力等指标。针对本节课的各教学环节,笔者参考相关文献设计了《糖类》教学过程的形成性评价量表(见表1),综合评价学生的核心素养发展情况。

二、教学实践环节

环节1:创设情境,引入新课

【学习任务1】大声朗读,展开思考。

【评价任务1】诊断学生的学习动机水平。

【教师活动1】先用诗歌“果实的事业是尊贵的,花的事业是甜美的,但是让我做叶的事业吧,叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。”(泰戈尔)引课,再讲述绿叶光合作用的反应原理。

【学生活动1】全班学生一起大声朗读,从诗歌的意境中了解葡萄糖的来源与作用。

【教师评价1】声音洪亮,精神饱满。

设计意图:创设诗歌情境,让全班学生一起朗诵著名诗人泰戈尔的诗来引课,创造一种美的意境,激发学生学习新课的兴趣,让学生明确糖类在生活中的价值。

环节2:了解糖类的组成

【学习任务2】阅读课本,分析、讨论、回答问题,探究糖类物质组成的规律。

【評价任务2】诊断学生认识物质的水平,包括孤立水平和系统水平。

【教师活动2】展示糖果、蜂蜜、蔗糖、淀粉、棉花等实物。结合生活中广泛存在的重要的糖类化合物,分析教材中多种糖类物质的组成元素,讲解常见糖类的组成与存在方式。

【学生活动2】阅读课本第76页表格8-6“糖类化合物的组成与存在”,讨论分析糖类化合物的元素组成,及其碳、氢、氧原子数的比例。回答为什么把糖类化合物称为“碳水化合物”。

【教师评价2】学生分析问题的思路清晰,学生总结糖类的组成和物理性质完整准确。

设计意图:通过创设实物情境,形象、直观地让学生清楚糖类物质不一定有甜味,活跃课堂气氛;通过对糖类组成的分析,培养学生观察、分析、对比、归纳的能力。学生通过自己的能力掌握知识,大大提高了学习的自信心。

环节3:掌握葡萄糖的化学性质

【学习任务3】实验探究葡萄糖的性质,建立物质性质与结构的关联。

【评价任务3】诊断并提升学生的实验探究水平以及宏微结合的认识水平。

【教师活动3】情境1:投影讲述学生没吃早饭在课堂上晕倒的现象以及校医的治疗方案,讲解葡萄糖的生理氧化原理,引导学生写出反应热化学方程式。情境2:展示体检报告单,讲述血糖高低对人体的影响,糖尿病、低血糖的病因,以及实验室检测葡萄糖的实验操作。

【学生活动3】进行实验操作,掌握各操作步骤及操作注意事项,观察并记录实验现象;分析得出葡萄糖的化学性质,再分析葡萄糖的结构,了解結构与性质的关联。

【教师评价3】学生书写的热化学方程式正确,实验操作过程流畅,实验现象明显,各小组积极交流实验结果。

设计意图:提供生活情境,促进学生对葡萄糖生理氧化知识的理解与掌握,使学生了解葡萄糖含量的高低会影响人体的健康,激起学生进一步探究如何检测葡萄糖的欲望。进行有效的实验教学,目的性强,有利于学生更灵活地把理论应用于实验当中。

环节4:探究淀粉水解程度

【学习任务4】设计淀粉水解产物探究实验方案,交流分享。

【评价任务4】诊断学生实验设计水平,发展学生证据收集与推理能力。

【教师活动4】吃早餐能预防低血糖,设问:淀粉在什么条件下会水解产生葡萄糖?引导学生分析并设计实验方案证明淀粉的水解程度。

【学生活动4】查阅资料,了解淀粉在酸性条件下水解生成葡萄糖。小组讨论设计实验方案,交流分享,反思不足,修正方案,最后实验操作验证。

【教师评价4】学生所设计的实验方案合理,学生之间对方案进行评价。

设计意图:创设实验情境,让学生分小组设计实验方案,培养学生的交流协作能力及创新思维。让学生自主设计方案,积极动脑,提出独特的见解和看法,促进学生有效参与课堂。

环节5:知识升华,学以致用

【学习任务5】观看视频,回答问题,总结有机物之间的转化思路。

【评价任务5】诊断并提升学生对物质转化思路的认识水平及其对化学价值的认识水平。

【教师活动5】播放“变废为宝”视频:把稻草变酒精。指导学生阅读课本第78页,回答问题。

【学生活动5】认真观看视频,掌握葡萄糖转化为酒精的原理,书写转化化学方程式。

【教师评价5】学生写出的化学方程式正确,学生交流讨论热烈。

设计意图:通过播放稻草变酒精的视频,让学生分析视频中有价值的信息,交流讨论,提升对物质转化思路的认识水平。通过合作交流,让学生学会借鉴他人意见。

三、教学启示

本文以《糖类》的教学为例,依据2017年版高中化学课程标准,对学科核心素养下的“教-学-评一致性”课堂教学进行实践探讨。在教学实施过程中,充分利用学生自评、教师评价、生生互评,结合使用形成性评价等方法,落实教学目标。课堂中,教师鼓励学生发现问题、提出问题,并根据学生的回答做出点评,促进学生知识迁移和能力提升,这是本节课成功的关键。“教-学-评一致性”教学设计是新课标的新理念,在实际教学中教师应根据学情深入研究。只有将“教、学、评”三者融为一体,教师才能知道“教什么”“怎么教”,从而实现学生学科核心素养的提升。

(责任编辑 罗 艳)