多槽硅胶软管联合单项式负压引流系统在单操作孔胸腔镜肺癌手术中的临床应用

2020-11-25王泽,吕剑,吴彬

王 泽, 吕 剑, 吴 彬

海军军医大学长征医院胸外科,上海 200003

肺癌作为全球发病率及病死率第一的肿瘤,近年来发病率和病死率仍呈现升高态势,手术治疗是其主要治疗手段[1]。随着微创外科的不断发展,胸腔镜手术已作为一种常规术式用于肺癌。其不仅可避免传统手术创伤,治疗效果也不亚于传统手术[2]。术后留置胸管是胸腔镜手术的常规操作,但会引发多种并发症,如术后疼痛、管口愈合不良、肺复张不良等,也与快速康复外科理念相悖[3]。本研究所采用的自制硅胶软管结合单项式负压系统,能根据手术情况及术后管理要求,控制引流管的放置位置,从而满足多种胸腔镜手术中引流气体和液体的需要,可更好应用于胸腔镜术后的胸腔引流,现报告如下。

1 资料与方法

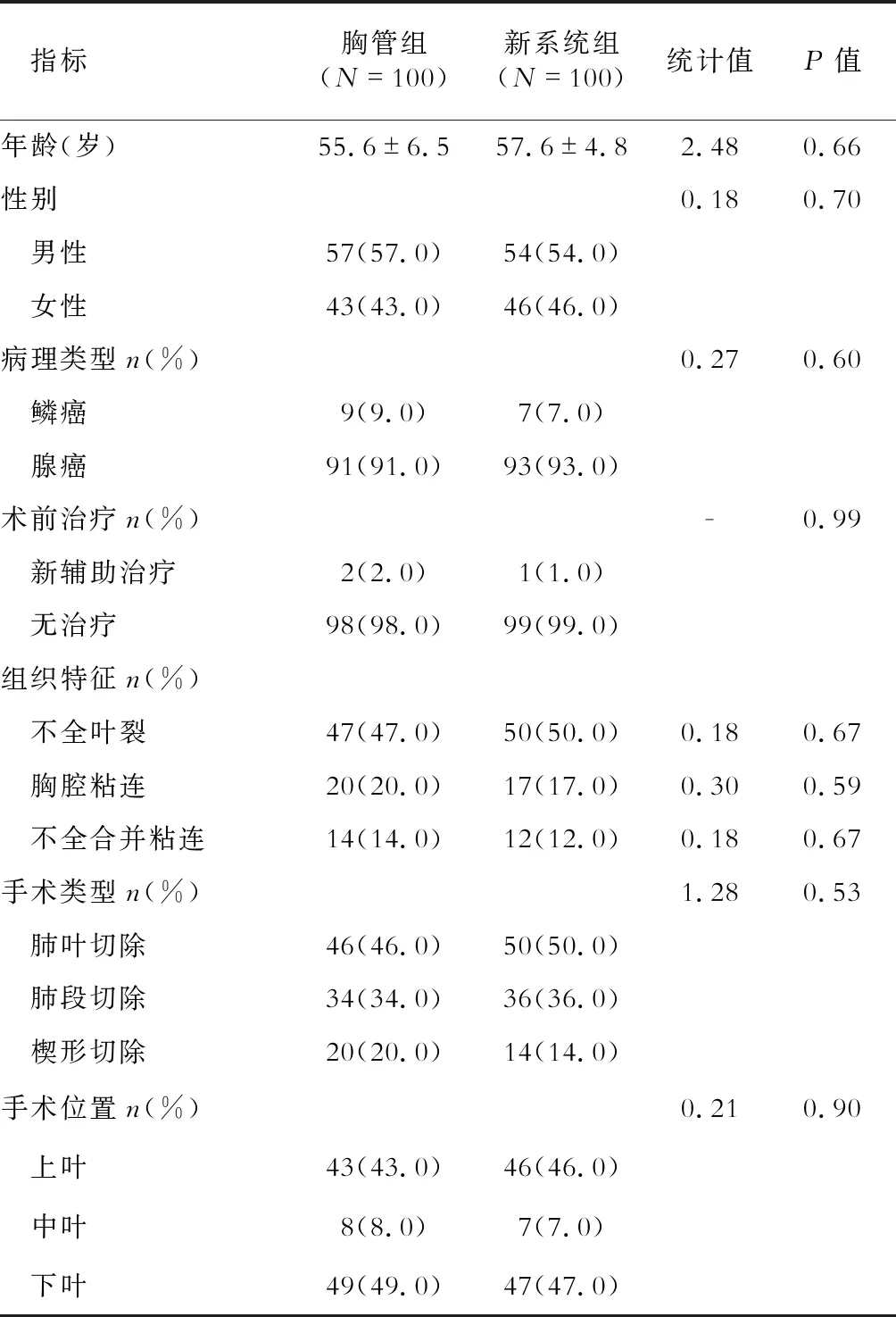

1.1 一般资料 回顾性分析2018年5月至2019年10月在海军军医大学长征医院胸外科接受胸腔镜肺癌手术的200例患者的病例资料。按照术后胸腔引流方式,分为胸管引流组(胸管组,100例)和多槽式硅胶软管联合单项式负压引流组(新系统组,100例)。比较术前2组患者的流行病学资料和临床病理资料,及术后2组胸腔引流效果。本研究通过海军军医大学长征医院伦理委员会批准;所有患者均知情并签署知情同意书。

纳入标准:(1)根据最新的美国国立综合癌症网络(NCCN)肺癌诊疗指南(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#site),术前胸部增强CT提示肺内病变为恶性,或气管镜活检明确为恶性;(2)术前全身检查如腹部超声、骨扫描、全身PET/CT等排除全身转移征象;(3)根据肺功能、血气分析判断患者可耐受手术;(4)术中冰冻病理检查明确肺癌诊断。排除标准:(1)术中冰冻病理检查结果为良性;(2)中转开胸者;(3)有麻醉禁忌无法耐受手术者。

1.2 手术方法 所有患者均接受单操作孔胸腔镜(两孔法)肺癌切除手术。若对肺上叶操作,则沿腋前中线在第4肋间作一长2.5 cm切口,作为操作孔;对肺中叶及下叶操作,则沿腋前中线在第5肋间作切口,作为操作孔。另在腋中线第7肋间作一约1.0 cm切口,作为观察孔。采用超声刀或电钩解剖肺裂、肺血管及周围淋巴结组织,显露肺血管及目标叶支气管或段支气管,使用腔内切割缝合器依次处理肺血管及支气管。根据术前规划及术中肿瘤情况,选择性行肺癌切除术式,如楔形切除、肺段切除、肺叶切除等,最后行纵隔淋巴结清扫或采样术。

手术完成后,针对新系统组患者,取硅胶管2根,沿硅胶软管管身间断裁剪出细长槽。将软管经观察孔置入,一根经膈上、后纵隔匍匐于后纵隔,另一根经前纵隔、肺门延伸并与前一根硅胶管交汇。交汇区域多置于胸顶处,必要时可酌情将交汇区域调整至特定区域,如支气管残端处、淋巴结清扫处,或术后易发生漏气或渗液处。调整好位置后,嘱麻醉医师鼓肺使余肺复张,将引流管固定于当前位置,硅胶软管末端接单项式负压球,将其排气捏扁后保持低负压即可。引流管组成、术中放置及术后状态如图1所示。针对胸管组患者,经观察孔置入传统28F胸管,由后纵隔导向胸顶,其余操作同新系统组。

图1 自制硅胶软管联合单项式负压系统示意图

1.3 术后处理方案 术后24 h内护理人员每2 h检查胸腔引流情况1次,记录引流量并维持新系统组负压引流状态,记录胸腔积液引流量。患者术后接受床旁胸X线片或胸部CT检查,由影像科医师及临床医师结合患者临床表现明确余肺复张情况,判断是否存在胸腔积液、皮下气肿等情况。如果存在上述情况,必要时需重新置管引流。

1.4 评价标准 采用改良视觉模拟法评分(VAS),记录患者术后24 h、拔管后、出院时的疼痛情况,将一条直线平均分成10等份,在每个点用数字0~10由小到大表示疼痛依次加重的程度,由主管护士、医师分别陪同计分,取平均值作为疼痛数值[4-5]。记录住院天数及住院期间肺炎、切口愈合不良等并发症发生率及重置胸管情况;记录患者使用注射用帕瑞昔布钠临时镇痛的次数,每次40 mg静脉注射。出院指征:影像检查示余肺已复张,血象及体温正常,拔管后24 h患者未诉不适。拔管指征:24 h总引流量少于200 mL,为淡血性或淡黄色渗液,未见漏气,床旁胸X线片示余肺复张。重新置入胸管或胸腔穿刺指征:患者有不适主诉,且影像学检查提示肺复张不全或胸腔积液。

2 结 果

2.1 基线资料 结果(表1)显示:2组患者年龄、性别、病理类型、组织特征等差异均无统计学意义。

表1 200例患者诊疗特点及临床资料比较

2.2 术后资料 结果(表2)显示:新系统组术后改良VAS在各阶段均较胸管组低,差异有统计学意义(P<0.05),且患者镇痛药物的使用频次较少(P<0.05);两组拔管时间、住院天数、并发症发生率差异无统计学意义。

表2 2组患者术后临床资料比较

2.3 并发症及引流量 2组患者围手术期均未出现胸腔出血、支气管胸膜瘘等严重并发症。胸管组总引流量为815~1 117 mL (中位927 mL);新系统组引流量908~1 235 mL (中位935 mL)。

3 讨 论

胸腔镜手术给胸外科诊疗带来了变革,而留置胸管仍是术后常规操作,其所带来的疼痛、管口愈合不良、感染以及影响术后早期活动等问题亟待解决[6]。随着快速康复理念的深入,术后胸腔引流的精细化管理成为胸外科患者快速康复过程中的重要一环。

3.1 引流方式 传统胸管有不易变形、引流通畅、引流效率高等特点,但这些特点也造成诸多问题,如卡压肋间神经引起疼痛、挤压软组织造成切口愈合不良、持续刺激肺组织造成余肺复张不全,而胸管引流系统本身也限制了术后患者早期活动。近年来的研究[7]证实,单根胸管在引流积液、积气方面,可达到与2根胸腔管相似的效果,即使在肺上叶切除术后引流中也能达到要求。临床工作中,仍会根据临床经验及手术情况选择引流方式,单根胸管引流、胸管结合负压引流管等方式均有报道,但胸管引流仍是主流方式[8]。本研究采用自制多槽硅胶软管联合单项式负压球引流系统,根据手术具体情况在胸腔内进行个体化放置,且2根硅胶软管可在胸腔内交叉引流形成“闭合回路”,通过持续负压管理,达到引流气体和液体的作用,并有利于对术后重点区域进行观察。

3.2 耐受性 本研究中,新系统组患者术后疼痛评分在术后各阶段均较胸管组低,且这种差异可延续至术后1个月,同时也减少了镇痛药物的使用频次,降低了药物所带来的潜在风险,这说明患者主观上更加耐受这种引流方式。临床上胸管相关疼痛时有发生,会妨碍患者术后早期主动咳嗽及排痰,延长肺复张的时间,增加患者术后肺部感染、胸腔积液等肺部并发症的风险,而硅胶软管因其质地柔软、可塑性强等特点,对切口周围软组织及肺组织的刺激较小,进一步缓解患者对手术的负面情绪[9]。

3.3 引流效果 自制多槽硅胶软管联合单项式负压球引流系统在提高患者治疗耐受性的同时,也发挥了与传统胸管在术后引流中相似的作用,术后资料分析结果显示,2组患者拔管时间、住院天数及术后并发症发生率差异均无统计学意义,且新系统组患者胸腔积液的发生率可能更低。结合临床实践,考虑新系统的组织贴合性及“闭合环路”能使一些胸管无法充分引流的区域(如膈顶、叶间裂等)得到持续充分引流,进而可能降低胸腔积液的发生率。另外,新系统可允许患者早期主动咳嗽,促进液体排出及余肺复张,理论上也能降低发生胸腔积液的风险。

该系统在肺漏气状态下的气体引流问题,在本研究中并未出现。肺不张、皮下气肿等发生率在2组间差异也无统计学意义。以往学者[10]认为,肺持续漏气的情况下,低负压的引流系统可能无法提供有效引流,故采用负压引流管引流时也多与胸管搭配使用。本研究采用2根硅胶引流管,增加放置灵活性的同时亦提高了整个系统的引流效率,且通过单项式负压球尾端的连接装置,在某些极端情况下可持续负压吸引。既往有研究[11]提示,持续低负压引流可能更有利于降低肺部并发症的发生率,加速肺叶切除术后患者的康复。国外研究[8,10]采用类似原理的负压引流装置,但其多与胸管搭配使用,或单独应用于胸腔积液或积血的治疗中,发现该装置可作为胸外科实施快速康复的一环,具有缩短患者住院天数、降低住院及治疗费用的作用。而本研究采用自制多槽的引流管设计,可在术后进行个体化引流,且一定程度上减少了文献中单槽引流局部堵塞影响整个引流系统效率情况的发生。

综上所述,自制多槽硅胶软管联合单项式负压球的引流系统具有如下优点:(1)患者术后痛感轻,耐受性好;(2)可个体化操作,引流效果不劣于胸管,不增加并发症发生率;(3)系统管理方便,患者可在指导下自主进行管理;(4)制作简单,成本低,具有控制医疗成本的价值。本研究作为一项回顾性研究,其结论仍需高质量的随机对照研究或系统评价来验证。