屈光参差儿童的斜视、弱视特征及立体视功能的差异性分析*

2020-11-21陈梦兰

陈梦兰, 何 花, 刘 芸

1华中科技大学同济医学院附属同济医院眼科,武汉 430030 2武汉市儿童医院眼科,武汉 430015 3武汉爱尔眼科医院汉口医院斜弱视与小儿眼科,武汉 430024

屈光参差不仅影响视力,还损害双眼视功能,是学龄儿童和成人弱视的首要病因[1]。对不同类型、不同程度屈光参差的斜视、弱视特征和立体视受损的差异性,目前临床上认识还不够充分。视功能损害的危险因素,屈光参差与斜弱视、双眼立体视觉之间的相互关系及可能的影响机制都亟待进一步明确。为此,本研究收集了141例屈光参差儿童的相关临床资料,按照屈光参差类型和程度分别对其斜视、弱视特征及远、近立体视和0阶精细立体视功能进行回顾性分析,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究经医院伦理委员会审核批准,并已获得患者和监护人的知情同意。收集2016年5月至2017年6月于华中科技大学同济医学院附属同济医院斜弱视专科门诊就诊的屈光参差患者141例,男65例,女76例,年龄3~15岁,平均年龄(7.2±3.0)岁。屈光参差定义为球镜度数差别≥1.00 D或/和柱镜度数差别≥1.00 D。

根据屈光参差的程度,分为低度组(屈光差值≥1.00 D)、中度组(屈光差值≥2.00 D)和高度组(屈光差值≥3.00 D);根据双眼屈光参差的性质不同,分为4组:①远视性屈光参差,单眼或双眼远视,球镜差值≥1.00 D,柱镜差值<1.00 D;②近视性屈光参差,单眼或双眼近视,球镜差值≥1.00 D,柱镜差值<1.00 D;③散光性屈光参差,双眼球镜差值<1.00 D,柱镜差值≥1.00 D;④混合性屈光参差,双眼球镜和柱镜差值均≥1.00 D。屈光参差组纳入标准:低度数屈光眼视力不低于同龄人最低视力,能理解并配合各项检查。

正常对照组30例为双眼无屈光不正的正视眼儿童,其中男18例,女12例,年龄5~15岁,平均年龄(8.4±1.9)岁。

排除标准:双眼弱视、屈光间质混浊、眼球震颤、上睑下垂、眼底异常、既往眼部外伤史、手术史、合并全身疾病者及年龄小不能配合各项检查者。

1.2 检查方法

所有受试者均完成视力、裂隙灯、眼底、眼位、注视性质、睫状肌麻痹验光和立体视检查。每个检查均重复3遍。视力检查采用标准对数视力表,分别检查裸眼视力和最佳矫正视力。屈光状态由有经验的同一名视光师在睫状肌麻痹后验光。采用角膜映光法和三棱镜中和法检查明确斜视性质和斜视程度。

1.2.1 近立体视Titmus图谱检查 患者在最佳矫正视力下戴偏振光眼镜端坐,手持立体视图谱距离眼前40 cm,保持视线与图片垂直,先看苍蝇再看动物图片,最后观察1~9号圆圈图片。确认最小可识别立体视锐度。40″~ 60″为正常,不能通过苍蝇图案者记为立体视“无”,用1500″表示。

1.2.2 同视机检查远立体视 戴矫正眼镜,将一对5°同时知觉画片狮子和笼子分别放于同视机左右眼镜筒光源。将注视眼镜筒固定于0°处,嘱被检者手推另侧镜筒手柄,将狮子放入笼子里面,此时镜筒所对应的刻度即为自觉斜视角。如能放进去,说明患者有同时知觉,可行进一步立体视检查,如放不进去,则患者没有同时知觉,立体视则为阴性。保持镜筒于自觉斜视角处,放入立体视画片,询问画片上数字的前后顺序,如回答正确,则立体视阳性,否则为阴性。

1.2.3 随机点静态0阶立体视检查 采用国家医疗保健器具工程技术研究中心(2010年获粤食药监械准字)研制的脑力影像系统检查患者的随机点静态0阶立体视,刺激模板MATLAB软件生成,患者在矫正屈光不正的基础上通过偏振眼镜看刺激图像,并给予反馈,距离为80 cm,于弥散照明环境内进行;刺激参数:灰色背景(44 cd/m2)的随机点分布图(54 cd/m2),大小为5°×5°,分布图中心部分随机点组成“E”视标(3°× 3°)具有非零视差,视差分别为400″、300″、200″、100″,周边点作为参考点,始终是相对零视差。被检者戴分视镜,判断图中“E”字的开口方向,按键盘的箭头键或点击界面相应的按键确定。检查有4张图片,依次为400″、300″、200″、100″,能感知100″为正常,并进一步统计正常率。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 不同类型屈光参差儿童的弱视、斜视特征及立体视检查结果比较

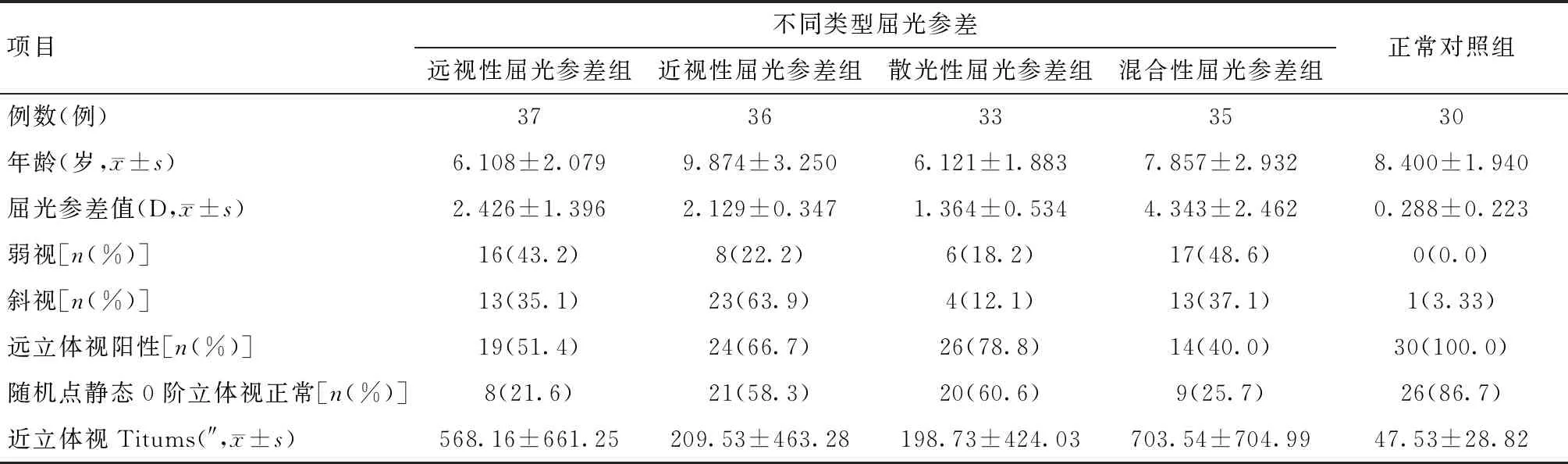

2.1.1 各组弱视比例 正常对照组和各屈光参差组两两比较,各屈光参差组较正常对照组均更易出现弱视,弱视发生率差异均有统计学意义(均P<0.05)。各屈光参差组间比较,除远视性与混合性屈光参差(χ2=0.206,P=0.169)、散光性与近视性屈光参差(χ2=0.174,P=0.796)组间没有统计学差异外,其余各组弱视率差异均有统计学意义(均P<0.05),远视性和混合性屈光参差较散光性和近视性屈光参差更易发生弱视。见表1。

2.1.2 各组斜视比例 正常对照组中有1例斜视,为间歇性外斜视。屈光参差组共有53例斜视,除了远视性屈光参差中有5例内斜视(4例调节性内斜视和1例微小内斜视)外,其余屈光参差所合并的斜视类型均为共同性外斜视,且多为间歇性外斜视。正常对照组和各屈光参差组两两比较,除正常对照组与散光性屈光参差组斜视率差异没有统计学意义(χ2=1.661,P=0.175)外,远视性、近视性和混合性屈光参差组均较正常对照组斜视发生率高(均P<0.05)。各屈光参差组间比较,除混合性与远视性屈光参差组间差异没有统计学意义(χ2=0.031,P=0.191)外,其余各组斜视率的差异均有统计学意义(均P<0.05),其中近视性屈光参差较其他屈光参差组更易引起斜视。见表1。

2.1.3 各组远立体视结果 屈光参差各组远立体视差与正常对照组比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。各屈光参差组间比较,除散光性与远视性屈光参差(χ2=5.719,P=0.012)、散光性与混合性屈光参差(χ2=10.550,P=0.001)、近视性与混合性屈光参差(χ2=5.073、,P=0.033)组间差异有统计学意义外,其余各组间无明显差异(均P>0.05),散光性屈光参差远立体视好于远视性和混合性屈光参差。见表1。

2.1.4 随机点静态0阶立体视结果比较 正常对照组随机点静态0阶立体视好于屈光参差各组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。各屈光参差组间比较,除散光性与近视性屈光参差(χ2=1.268,P=0.293)、远视性和混合性屈光参差(χ2=0.167,P=0.201)组间没有统计学差异外,其余各组间差异均有统计学意义(均P<0.05),散光性和近视性屈光参差随机点静态0阶立体视好于远视性和混合性屈光参差。见表1。

2.1.5 近立体视Titums结果比较 正常对照组与散光性屈光参差组(Z=-1.941,P=0.052)、近视性屈光参差组(Z=-0.944,P=0.345)的近立体视差异无统计学意义,与远视性屈光参差组(Z=-4.722,P<0.01)、混合性屈光参差组(Z=-4.319,P<0.01)差异有统计学意义,远视性和混合性屈光参差近立体视明显差于正常对照组;各屈光参差组间比较,除散光性与近视性屈光参差组(Z=-0.297,P=0.766)、远视性与混合性屈光参差组(Z=-0.325,P=0.745)比较差异没有统计学意义外,其余各组间差异均有统计学意义。散光性和近视性屈光参差近立体视好于远视性和混合性屈光参差。见表1。

表1 不同类型屈光参差组和正常对照组比较Table 1 Results of different anisometropia groups and control groups

2.2 屈光参差程度与弱视、斜视特征及立体视检查结果的关系

2.2.1 各组弱视比例 除正常对照组与轻度组差异没有统计学意义(χ2=3.795,P=0.052)外,其他各组间两两比较,弱视比例差异均有统计学意义(均P<0.05),当双眼屈光参差≥2.00 D时,弱视比例明显升高,屈光参差越重,弱视发生率越高。见表2。

2.2.2 各组斜视比例 除中度组与高度组(χ2=0.011,P=1.0)斜视比例没有统计学差异外,其他各组间比较差异均有统计学意义(均P<0.05),当双眼屈光参差≥1.00 D时,斜视发生率较正常对照组即有明显升高。见表2。

2.2.3 各组远立体视结果 正常对照组与低度组(χ2=5.625,P=0.013)、低度组与中度组(χ2=9.017,P=0.003)、中度组与高度组(χ2=11.167,P=0.001)比较差异均有统计学意义,远立体视随屈光参差程度加重而降低。见表2。

2.2.4 随机点静态0阶立体视结果比较 正常对照组与低度组(χ2=5.952,P=0.009)、低度组与中度组(χ2=15.490,P=0.000)、中度组与高度组(χ2=9.878,P=0.002)差异均有统计学意义。当双眼屈光参差≥1.00 D时,即出现随机点静态0阶立体视损害,且屈光参差程度越重,损害越重,当双眼屈光参差≥3.00 D时,随机点静态0阶立体视正常率为0。见表2。

2.2.5近立体视Titums结果 除正常对照组与低度组(Z=-1.743,P=0.081)、低度组与中度组(Z=-1.859,P=0.063)没有统计学差异外,其余各组间差异均有统计学意义,当双眼屈光参差≥2.00 D时,近立体视较正常对照组有明显下降,屈光参差越重,下降越明显。见表2。

表2 不同程度屈光参差组与正常对照组比较Table 2 Results of different degrees of anisometropia and control

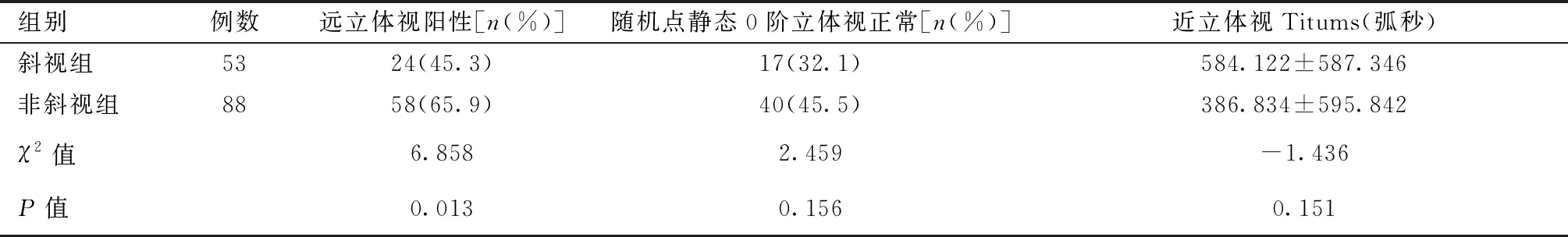

2.3 屈光参差合并斜视组与不合并斜视组立体视的比较

由表3可见,屈光参差合并斜视者远立体视阳性率较屈光参差不伴斜视者低,差异有统计学意义(P=0.013),屈光参差合并斜视者随机点静态0阶立体视和近立体视与屈光参差不伴斜视者比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。

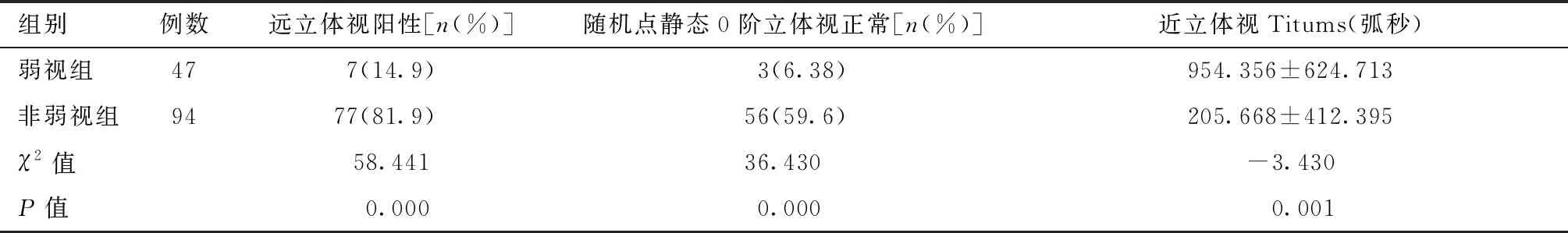

2.4 屈光参差合并弱视与不合并弱视组立体视的比较

如表4所示,屈光参差合并弱视组在远立体视、近立体视Titmus及随机点静态0阶立体视方面,情况均明显差于不伴弱视组,差异均有统计学意义(均P<0.01)。

表3 屈光参差合并斜视组与非斜视组的立体视结果Table 3 Stereoscopic results of anisometropia with or without strabismus

表4 屈光参差合并弱视组与非弱视组立体视结果Table 4 Stereoscopic results of anisometropia with or without amblyopia

3 讨论

屈光参差是双眼屈光力不一样的状态。眼球屈光力以等效球镜度数(球镜度数+1/2柱镜度数)为测量标准。结合目前国内外文献[2-5],本研究将调节麻痹下双眼屈光力差值≥1.00 D作为诊断纳入标准。

3.1 屈光参差与斜视

本研究141例屈光参差儿童中,共有53名儿童合并有斜视,斜视发生率为37.6%,显著高于正常对照组(3.33%)。孙小叶等[6]在一项对1607名5~10岁儿童的研究中发现儿童斜视患病率为2.24%。国外的一篇Meta分析指出近视使外斜视的发病率增加,远视与内斜视呈程度对应关系,远视度数越高,内斜视概率越大,而屈光参差与斜视的关系尚未明确[7]。

本研究中除远视性屈光参差合并有5例内斜视外,其它类型屈光参差所合并斜视均为共同性外斜视,并以间歇性外斜视多见。在不同类型的屈光参差中,近视性屈光参差更容易合并外斜视,这与陈静等[8]的研究一致。由于近视患者看近时不用或少用调节,引起调节集合反射和水平聚散力减弱,加上屈光参差造成的两眼视网膜物像清晰度和大小不等会造成双眼融合障碍,从而更易出现外斜视。

远视性屈光参差较单纯远视组,不会直接引起内斜视增多,两者发生内斜视的概率相当,但屈光参差合并内斜视时,戴镜矫正内斜视的效果较无屈光参差组差[9]。本文5例伴有内斜视的屈光参差儿童中有1例微小内斜视。屈光参差可形成黄斑中心凹抑制和中心暗点,是微小斜视的常见病因之一,多见于远视性而非近视性屈光参差。临床上以微小内斜视多见,斜视角度<10Δ,从外观上看没有明显的斜视。由于部分存在和谐性异常视网膜对应,用常规角膜映光法及遮盖法不易发现,常需采用4Δ三棱镜底向外试验和Bagolini线状镜检查来确诊[1,10]。一旦屈光参差伴有微小斜视,可造成旁中心注视和异常视网膜对应,对视力及立体视影响极大,在临床中遇到难以矫正的屈光参差性弱视,应注意考虑是否为微小斜视所致,但微小斜视的发生及导致的弱视程度与屈光参差程度并不相关。

Smith等[11]的研究指出斜视与屈光参差亦可相互影响。斜视造成异常视觉经验的改变,能影响主视眼和斜视眼之间不同的眼球正视化屈光发育的过程,从而加剧屈光参差的形成。

3.2 屈光参差与弱视

屈光参差性弱视,是弱视中最常见的一种,约占30%以上[12]。本研究中不同程度的屈光参差组比较,高屈光眼平均视力随着屈光程度增加而下降,相应的弱视比例随着屈光参差程度增加而增加。这与Barrett等[13]的研究结果相符。

美国眼科学会在1997年提出关于弱视的临床诊疗指南,即近视性屈光参差>3.00 D,远视性屈光参差>1.50 D和散光性屈光参差>1.50 D需要密切观察或者治疗。有研究指出,远视性屈光参差>1.00 D,近视性屈光参差>2.00 D,发生弱视的概率明显升高[14-15]。国内的研究也发现,远视性屈光参差>1.00 D,散光性屈光参差>1.00 D,近视性屈光参差>3.00 D,弱视比例明显增高[16]。这都说明,弱视更容易出现在远视性与散光性屈光参差中,而近视性屈光参差只有在一定程度后才会引起弱视。本研究结果中,远视性屈光参差和混合性屈光参差导致的弱视比例亦明显高于近视性屈光参差,我们分析原因如下:①低度近视性屈光参差会形成交替视力,即用高屈光眼看近,用正视眼或低屈光眼看远,都能在视网膜上成像清晰,从而减缓了弱视的形成。②远视性屈光参差发生年龄较小,而往往患者发现及治疗偏晚,在视觉发育敏感期内视网膜黄斑部没有得到清晰物像的刺激,从而导致弱视形成;而近视性屈光参差患者年龄较大,而且经历了生理性远视、正视化及近视这一过程,视网膜接受了正常光的刺激,视力经历了发育正常的阶段,所以弱视比例较小[17]。③远视较近视有更差的近视力,且在视觉发育敏感期内,近视力障碍较远视力障碍更易于形成弱视。本文中散光性屈光参差引起弱视的比例较少,可能是因为在散光性屈光参差中以低度参差为多,造成结果偏低。在今后的临床工作中,拟收集更多不同程度的散光性屈光参差儿童纳入研究。

3.3 屈光参差与立体视觉

目前学者们普遍认为,双眼屈光参差引起的视网膜不等像和成像清晰度不等,可引起双眼之间的调节矛盾和融合困难,导致立体视锐度下降[18-19]。屈光参差及屈光参差所致的弱视都会引起立体视功能下降。

不同程度、不同类型的屈光参差对立体视发育的影响是不一样的[20]。本研究从远立体视、近立体视和随机点静态0阶立体视三个不同距离不同精度的立体视角度来综合评估屈光参差儿童的立体视受损情况。结果显示,当屈光参差≥1.00 D时,即有远立体视和随机点静态0阶立体视的下降;当屈光参差≥2.00 D时,近立体视Titmus也较正常对照组下降。并随着屈光参差程度的增加,立体视逐渐下降,这与国内外研究是相符的[21-22]。

本研究发现,对远立体视而言,近视性与远视性屈光参差没有统计学差异。混合性和远视性屈光参差较近视性和散光性屈光参差对近立体视影响更大。推测这与不同类型屈光状态对儿童视觉发育的影响不同有关。近视性屈光参差因经历了正视化过程且易形成交替视力和有较好的近视力,故较远视性屈光参差有较好的近立体视。也有学者指出,不同类型同等程度的屈光参差立体视比较,以远视性屈光参差对立体视影响最大,其次为散光性屈光参差和混合性屈光参差,近视性屈光参差对立体视影响最小[21]。本文由于样本量偏少,故不同类型的屈光参差没有按程度分组再比较。

本研究同时显示,在3种不同距离不同精度的立体视检查方法中,远立体视和随机点静态0阶立体视较近立体视Titmus更敏感,更能及时反映精细立体视的受损。在低度组屈光参差儿童中,近立体视Titmus与正常对照组相比无明显下降,而远立体视和随机点静态0阶立体视则有显著性下降。我们分析原因可能是因为:①Titmus立体视图检查是非随机点检查,有一定的单眼深度线索,假阳性率高;同视机图片无单眼线索和暗示信号,精度较高。Titmus立体视图检测反映的周边视野低空间频率的动态视差即2阶(粗糙-低空间频率)立体视。相对而言,随机点静态0阶立体视检测的则是0阶(精细-高空间频率)立体视,反映了黄斑区高空间频率的静态视差,且采用计算机图像随机点立体检测,不易记忆,假阳性率低。但也有研究表明计算机“脑力影像系统”的立体视检查所制定的阈值偏高[23]。②远、近立体视差信息处理不完全相同,精细立体视更易受损。不同的立体视觉在视觉信息加工过程中采用不同的神经元处理加工通道,如腹部视觉流/背部视觉流,0阶(小细胞通道)/2阶(大细胞通道)等。③人眼在近景、中景和远景不同空间建立精确的视觉感知需要调节、集合、双眼视差3个主要因素相互配合[24]。3种方法检查距离不同,不同空间距离下,调节性集合(AC)和大脑融合控制能力均会随距离增加而改变从而影响立体视功能。远立体视较近立体视而言,更易早期出现异常[25-28]。这提示我们在临床中要综合不同立体视检查来分析,全面准确判断患者粗糙和精细立体视功能,以采取正确的治疗方案。

3.4 屈光参差合并斜视、弱视对立体视的影响

屈光参差合并斜视组与非斜视组比较,近立体视及随机点静态0阶立体视无统计学差异,我们分析原因可能为本研究外斜视多为间歇性外斜视,内斜视多为调节性内斜视,这两种斜视在一定程度上因保留了立体视觉发育的机会,对立体视特别是近立体视破坏相对比较小。屈光参差合并弱视组与非弱视组比较,立体视功能有显著差异,这与国内外的研究结果亦相符[29]。在屈光参差患者中,弱视与屈光参差可相互叠加,较合并斜视对立体视的破坏更大。

综上所述,不同类型和不同程度的屈光参差,具备不同的临床斜视弱视特征和立体视损伤特点。认清屈光参差与斜视弱视及立体视的相互关系,才能在屈光参差儿童临床诊治中,及早暴露和甄别视功能损害的危险因素,才能及时科学地矫正屈光不正(包括中高度屈光参差患者使用软性和硬性角膜接触镜改善双眼视网膜成像质量),更好地重视双眼调节集合融合协调性的重建、双眼交互抑制的解除和精细立体视功能的恢复。