和同为一家—唐蕃古道遗珍赏析(下)

2020-11-21许彩莲

□ 许彩莲

图22 唐 骑马射猎形金饰片

南北朝 胡人牵驼模印砖(图15)

宽约17、厚约5 厘米。湟中徐家寨出土,青海省湟中县博物馆藏。模印砖是汉晋时期砖室墓中一种带有浮雕图像的墓壁砖,由雕好的印模压铸面而成。该砖青灰质地,以浮雕形式表现出胡人在起伏的山峦间牵骆驼的画面。

魏晋-唐 彩绘“人物骑行图”棺板(图16)

湟源古道博物馆藏。棺板画面上部为四个骑士,鞍鞯鲜丽,衣着华贵,其中三位骑士似在商议事情,另外一位骑士背对着大家,似在提高警惕巡逻。画面下部为两位武士正在骑马张弓射猎的情景,该棺板图色彩鲜艳,独具民族特色。板画中的骑士均“赭面”,即用赭红的颜色涂在脸上,这是吐蕃民族特有的风俗。《旧唐书·吐蕃传》说文成公主对吐蕃人赭面不甚喜欢,松赞干布于是下令禁止人民赭面。然而,髻堆、赭面等习俗传入长安,反而被内地妇女效仿。

魏晋-唐 黄地团窠梅花鹿纹织锦(图17)

湟源古道博物馆藏。此件黄色经纬为地,间以绿、粉、白三色。图案可见2 个完整团窠,联珠环为褐色,珠纹白色,数量为38 颗,主图案为昂首而立的梅花鹿,联珠团窠外有2 圈花卉纹,团窠中间为单只较大的动物式样,是典型的波斯风格。鹿在中国发现的联珠纹锦里是最常见的题材,有单独出现的,也有成对出现的。不过这件鹿纹造型独特,与我国传统鹿纹相去甚远,推测是具有中亚特色织锦。吐蕃早在松赞干布时期,由于其“袭纨绮,渐慕华风”,丝绸很快受到吐蕃贵族的青睐。《唐会典》还提到川蜀织造的“蕃客锦袍”,说明唐朝还有专门给吐蕃制造丝织品的厂商。

唐 红地中窠对马纹锦(图18)

长21、宽13 厘米。青海都兰古墓出土,海西州民族博物馆藏。此件织物保存较好,色彩鲜艳,红色为底,间以黄、黑两色。图案为两个基本完整的联珠纹团窠,图案为两个团窠内为对马图案。马站立于莲瓣状花草花台之上,两两相对。马鬃与翼翅呈条带状。颈后有两条结状飘带,翼翅如卷草般向上弯曲。马腿三腿系带,前后双腿抬起,充满动感。这类“翼马”的图案起源于萨珊王朝和波斯王朝,是西方流行“天马”图案的一种表现形式。这一图案在传入中国的过程中作了加工改造,这是文化交流的结果。

图16 魏晋-唐 彩绘“人物骑行图”棺板

图15 南北朝 胡人牵驼模印砖

图17 魏晋-唐 黄地团窠梅花鹿纹织锦

唐 鋬指金杯(图19)

口径9.5、高4.3、底径5.1 厘米。青海热水墓地出土。该金杯圆形,敞口,弧腹,腹部有一圈折棱,圜底,矮圈足,锤击成型,通体光素无纹饰。口沿部带有一个把杯带有一个横平而又宽大的指垫。这种器形在唐代以及波斯萨珊、粟特系统的金银器中多有发现,这类带把杯明显受到西方的影响,有的可能直接为外国工匠制造,有的则是唐代对外来器物的仿造品。

魏晋-唐 鸟兽纹鎏金马鞍桥饰(图20)

湟源古道博物馆藏。锤揲成型,鞍桥呈拱桥形,鱼子纹为地,主题纹样是中心两侧对称的凤鸟纹、狮纹及花卉纹,花卉纹中间镶嵌宝石,部分已脱落,边缘有钉孔孔眼。整体风格动感十足,展示了高原草原游牧文化高超的制作工艺和活泼的审美意趣。

唐 玛瑙十二长曲杯(图21)

高11.9、口径长26.8、壁厚0.5 厘米。海西蒙古藏族自治州都兰热水墓群出土。玛瑙长杯用酱黄色玛瑙制作而成,杯口呈椭圆形,深腹,中间内凹,圜底,有十二个横向曲瓣,其形制模仿萨珊式多曲长杯。隋唐时期玛瑙的产地主要在波斯、拂菻、粟特等西域国家,所以推测这件玛瑙长杯是中亚文化影响的产物。

唐 骑马射猎形金饰片(图22)

图20 魏晋-唐 鸟兽纹鎏金马鞍桥饰

图18 唐 红地中窠对马纹锦

图19 唐 鋬指金杯

图21 唐 玛瑙十二长曲杯

长13.5、高9.8、厚0.04 厘米。青海热水墓地出土。此件饰片整体轻薄,锤揲出武士策马飞奔的狩猎形象,武士形象威武,八字须,大耳坠,满弓拉弦,头戴山形冠饰,两根辫子垂于脑后,窄袖对襟翻领联珠纹图案服饰,革带上佩戴箭箙佩剑,脚着皮靴,马鞍马镫马具刻画清晰。马匹的马尾打结成两束呈分开上扬飘带状,可称之为“缚尾”,吐蕃马尾的缚尾习俗将马尾采取自然束结的方式使之较短而且显得较为精神,萨珊银器上也有类似对马尾装饰的方式,一般习惯在马尾上部的鞍鞯后面加饰两条缀有花穗或者兽头的饰带,马尾束结,或呈自然下垂状。

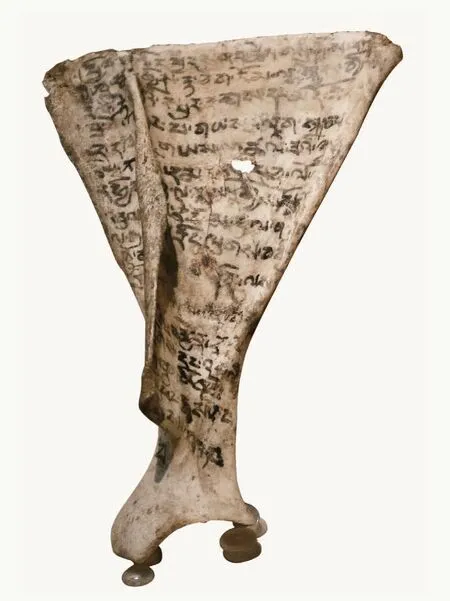

唐 藏文卜骨(图23)

长15.6、宽3.3 ~10.3 厘米。海西蒙古藏族自治州都兰县哇沿水库官却和遗址出土,青海文物考古研究所藏。该卜骨为动物的肩胛骨,其上墨书藏文,卜骨用途是为卜问吉凶。官却和遗址是青海境内首次发现的吐蕃时期聚落遗址。该卜骨对研究古代藏族祭祀、巫术仪式以及吐蕃时期墓葬有着极为重要的学术价值。

唐 三彩杯盘(图24)

青海省博物馆藏。杯盘由承盘和9 个小杯组成,承盘为圆唇,浅腹,平底。盘内置9 个小杯,小杯圆唇,深腹。杯盘上施黄、绿、白三色,釉色明艳亮丽,清新雅致。此套杯盘应为饮具,是用来随葬的明器。

魏晋-唐 银鎏金联珠纹印章(图25)

湟源古道博物馆藏。印章为由柄和底托两部分组成,印章柄通体鎏金,呈钟形,柄上部有一圈联珠纹,下部联珠纹呈三角形状排列。底托为一圆形印章,图案可能是代表娜娜女神或是阿纳西塔女神,题材来自萨珊波斯艺术。中国为方印系统,印文普遍为文字,西方印章系统的印文则常见图像或图文兼用,印面多呈圆形或椭圆形,该印章造型别致,精美绝伦,是中西文化交流的见证。

清 玉马(图26)

高12、长 18.5 厘米。青海省博物馆藏。青白玉,马口略微张开,眼睛呈杏仁形,眼球圆睁凸出,并以单阴线刻画出了上下眼睑。马的耳朵小而直竖,马鬃如裂旗状披散于脊部,鬃毛刻白玉色,马呈卧姿,马头做回首状。这件玉马体量较大,略微厚重,可能是用以摆设的器物。

四、四川段

唐蕃古道四川段由石渠至德格,北连青海玉树,与青海境内的传统唐蕃古道路线相通,东接西藏江达,与自西藏东部入藏的唐蕃古道南部支线接合。本段路线是近年通过考古发现逐步确认的唐蕃古道支线,填补了玉树至藏东之间吐蕃时期交通路线的空白。

唐代 青釉人首鸡身瓷俑(图27)

高9.2、底长7.8、底宽6.3 厘米。1978 年重庆万州驸马乡出土,四川博物馆藏。灰白胎,施青黄釉。瓷俑上部为人首,下部为鸡身,卧于长方形底座上。人面胖脸梳髻双目微闭呈昂首状,鸡尾高翘双翅展开且双脚前伸,作欲飞翔之态,造型生动,火候较高,玻璃质感强。

唐代 青釉牵驼瓷俑、骆驼瓷俑(图28)

1978 年重庆万州驸马乡出土,四川博物馆藏。瓷俑胎质洁白,坚硬细腻,釉色青中泛黄,釉质莹润亮泽,有很强的玻璃质感,表面布满细碎冰裂纹。该俑头扎幞头,阔鼻张口,留有蓬松的络腮胡须。驼俑为双峰驼,上有毡垫,头呈回首状,四腿直立于长方形托板上。该俑出土于唐代永州(今湖南零陵)刺史冉仁才之墓出土,唐代流行唐三彩陪葬,而冉仁才在四川,可能与交通有关,所以采用就近的窑口烧制,这些青瓷有的说是四川当地窑口,有的说湖南湘阴窑,具体窑口有待考证。

唐 海兽葡萄铜镜(图29)

四川博物馆藏。呈圆形,镜背面中央有一钮,边缘及中部各有凸棱一圈,将图案分为内、外两区,内区为数只海兽环状排列,兽体丰腴健硕,姿态各异,相互追逐嬉戏,海兽之间是枝繁叶茂的葡萄叶子和果实,外区为飞禽葡萄蔓枝叶实,最外圈是装饰精美的花纹。这类铜镜主要流行于唐高宗时期,以武则天时期最为兴盛。

元代 至元通行宝钞贰贯纸币(图30)

四川博物馆藏。桑皮纸,呈长方形。钞面第一栏“至元通行宝钞”,第二栏中“贰贯”字样。下有长方形排列的两贯钱形,左右两旁印有八思巴文各一行,钞面上下各有一八思巴文官印,左上角盖有蓝色斜骑缝章印。纸币保存较好,字迹清晰,是研究当时社会经济、货币制度的重要实物资料。元政府曾颁行的《至元宝钞通行条划》可以说是世界上最早的、最完备的纸币制度条例,对后世的纸币流通产生很大的影响。

图25 魏晋-唐 银鎏金联珠纹印章

图23 唐 藏文卜骨

五、西藏段

西藏段是唐蕃古道的终结部分,大略分为南北两条支线。北线由那曲至拉萨,南线由江达经察雅、芒康、林芝、工布江达进入拉萨,两线最终在拉萨吐蕃王朝首都逻些汇合。青藏高原是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”,但自然环境的阻隔挡不住人们交往的步伐,唐蕃古道的开通,是西藏与中原地区之间政治、经济和文化的交流的主要通道,在汉藏文化交流史上有极其重要的作用。

3 世纪 黄金面具(图31)

长14.6、宽14.5 厘米。西藏自治区阿里地区札达县曲踏墓地出土,西藏自治区阿里地区札达县文物局藏。面具由冠部和面部两部分用丝线连缀而成。冠部呈长方形,錾刻出三座并列的塔形祭坛,顶部有圆形穹顶,与早期佛教时期的窣堵坡非常相似。每个祭坛两侧各刻一只立鹤,祭坛前方各刻一只羊。面部刻出精细的五官,圆目修鼻。面具周缘有一周小圆孔,背后衬有多层丝织物。面具背后衬托的丝织品,经实验室分析属于平纹经锦,是典型的来自中原汉地的织物。

图26 清 玉马

图27 唐 青釉人首鸡身瓷俑

图29 唐 海兽葡萄铜镜

图31 3 世纪 黄金面具

图30 元 至元通行宝钞贰贯纸币

3 世纪“王侯”汉字织锦(图32)

长44、宽25 厘米。西藏自治区阿里地区噶尔县墓地出土,故如甲寺藏。此件丝织品为平纹经锦,因织有鸟兽纹和汉字的“王侯”而得名,包裹在墓主人的头骨位置,是迄今为止在青藏高原地区发现年代最早的丝织品。这种织锦应是中原内地所造,流通到西藏西部地区的。这件丝织品为研究当时西藏西部地区与内地的经济文化交通路线提供了实物证据。

元代 统领释教大元国师印(图33)

高11.4、边长11 厘米。青玉质,龙钮方座。西藏博物馆藏。印文为八思巴文,内容是“统领释教大元国师”的藏文译音,是元代授予“统领释放”职权者。据研究,“统领释教大元国师”或“大元国师”应比“灌顶国师”“靖国公”地位至少高一级。元朝授予西藏高等僧侣阶层的“大元国师”之号绝大多数都来自于萨迦款氏家族成员。元代以来,随着西藏纳入祖国版图,西藏地方的主要僧俗官员都由中央政府任免。封官授职、印信为凭。中央朝廷每封一个地方官员都要赐给不同的诰敕印信,使之成为朝廷的一员命官。因此,大量敕诰印信随着中央政府对西藏的施政而进入西藏,成为西藏与祖国政治关系的直接物证。

图39 清嘉庆 粉彩缠枝花卉纹多穆壶

图34 明宣德 白釉暗花藏文僧帽壶

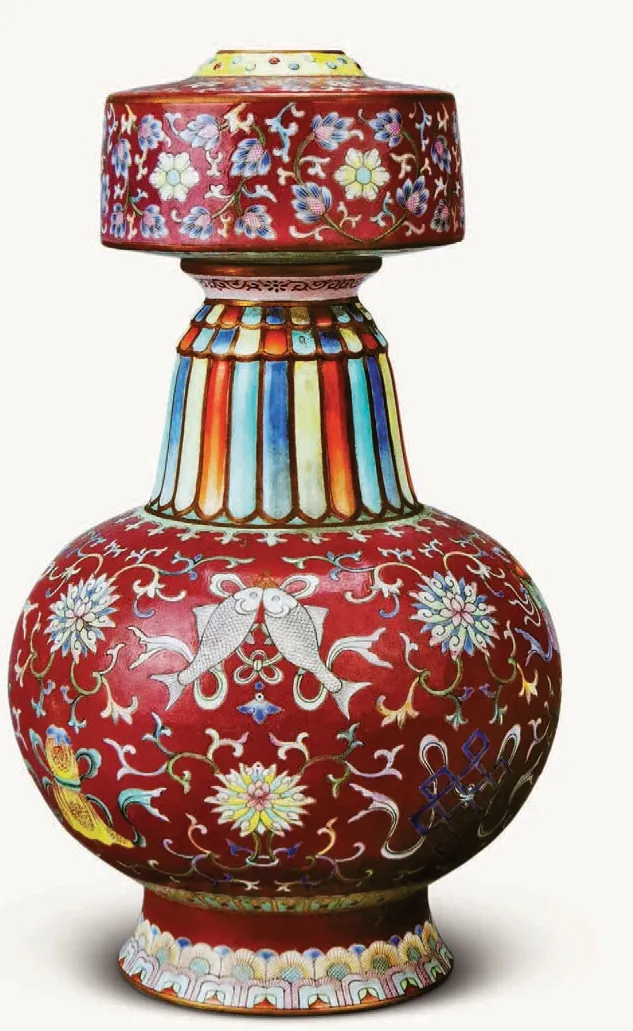

图38 清乾隆款 红地粉彩贲巴瓶

明宣德 白釉暗花藏文僧帽壶(图34)

高20、口径16.3、底径7.5 厘米。布达拉宫管理处藏。僧帽壶口部形似藏传佛教僧侣的帽子而得名。阔颈,腹上丰下窄,圈足。一面有鸭嘴状流,另一面有曲柄,以台阶状曲线构成宽边僧帽式口沿。壶的腹部有暗花藏文铭文:日吉祥、夜吉祥,日夜吉祥,愿三宝保佑吉祥。

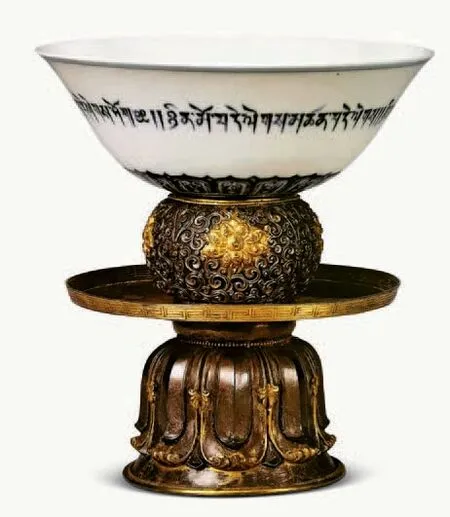

明宣德 银錾花座青花藏文款高足碗(图35)

图32 3 世纪 “王侯”汉字织锦

图36 清 嵌宝石金索拉

图35 明宣德 银錾花座青花藏文款高足碗

碗高11.5、口径17、座高15 厘米。布达拉宫雪城珍宝馆藏。仿藏器之作,器外壁青花书藏文吉祥祝词一周,意为“日安宁,夜安宁,日夜长久宁,愿三宝保佑安宁”,辅以如意纹、莲瓣纹,器内底刻书“宣德年制”四字篆书款。

上海市近期将进一步深化完善共有产权保障房申请供应政策,将持有上海市居住证且积分达到规定标准分值(120分)、已婚、在本市无住房、在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满5年、符合共有产权保障住房收入和财产准入标准的非户籍常住人口纳入共有产权保障住房保障范围。

清代 嵌宝石金索拉(图36)

高35、宽18 厘米。西藏博物馆藏。索拉是藏语,是藏传佛教寺庙在举行大型集会或者法事活动时,为僧人布施酸奶或者糌粑的一种盛食器。这件索拉由纯金制作,器形呈桶状,带盖,器身镶嵌若干绿松石。圈足内壁有一圈藏文铭文,意为“藏历火猪年,由雪堆白工艺坊新铸的布达拉宫御膳房的物件。重量为116.11 克,资金由原布达拉宫管家提供。”

清 铜鎏金松赞干布像(图37)

高25.2 厘米。罗布林卡管理处藏。松赞干布是吐蕃第33 代赞普,公元644 年,松赞干布统一了西藏,建立起了强大的吐蕃王国。松赞干布迎娶文成公主入藏,文成公主进藏所经过的道路,即后来被称为“唐蕃古道”。

清乾隆款 红地粉彩贲巴瓶(图38)

高25.8、口径3 厘米。承德市外八庙管理处藏。清政府为怀柔西藏、蒙古格鲁派,在承德避暑山庄外修建外八庙,供西藏、蒙古等地朝觐皇帝的贵族、高僧礼佛。

图37 清 铜鎏金松赞干布像

图40 清 银朵玛

清嘉庆 清粉彩缠枝花卉纹多穆壶(图39)

高45、口径13、底径13 厘米。布达拉宫管理处藏。多穆壶原为蒙、藏等少数民族盛放奶茶的器皿,后演化为瓷制陈设器。该多穆壶造型特殊,纹饰繁缛华丽,是边疆民族传统文化与内地制瓷工艺交流融合的产物。

清 银朵玛(图40)

高26.5、宽14 厘米。罗布林卡管理处藏。朵玛,藏传佛教象征性礼仪贡品,原以面团捏制,上饰酥油花制成的彩色图案。此件银质朵玛亦用为寺庙之礼仪供品,也可作为加持灌顶之器物。

六、结语

唐王朝和吐蕃王朝早已消散在历史的烟云之中,然而唐蕃古道沿线的遗址、遗迹与出土文物虽历经沧桑巨变,却至今仍旧无声地诉说着曾在今日中国西部西北地区所上演的波澜壮阔的历史剧幕。唐蕃古道作为一条驰驿奔昭、和平友好、贸易交流的官驿大道,作为中原与青藏高原之间政治、经济、文化交流的桥梁,维系着汉藏民族间的友好关系,发挥着维护国家统一、领土完整、民族团结的重要作用。今天,在这条古道的基础上所建立起来的现代化的公路、铁路以及航线设施,使地区间的交流更为通畅快捷,不仅成为了中国西部经济发展的一项硬件支撑,作为“一带一路”的组成部分更是发挥着日益显著的实际功效。