家庭背景、大学文凭与职业阶层地位获得的城乡差异

——基于EGP职业阶层分类的新观察

2020-11-20尚进云王振振

尚进云,王振振

(中国人民大学公共管理学院,北京100872)

一、引 言

教育作为促使底层群体实现阶层跨越的重要手段,历来被各国政府放在优先发展的位置。“家庭背景”“教育”和“阶层地位”三者间的关系,也是社会分层理论所关注的重要问题。社会学家试图通过将个人、群体或阶层的命运与社会结构联系起来寻找答案[1]。其中,社会学阶层地位获得研究最经典的模型是布劳-邓肯地位获得模型[2]。该模型着力于探讨家庭背景、个人教育及个人阶层地位之间的关系,并强调个人教育在其间的中介作用。中外学者在布劳-邓肯模型基础上进行了改进和完善,并做出了许多有益的实证研究①。虽然,基于不同研究方法得出的结论存在一定解释性分歧,但学界普遍认为:我国的阶层地位获得在市场经济条件下同时表现出开放性和封闭性[3-5],前者体现为个人教育(尤其是高等教育)显示出越来越重要的作用[6-7],后者则体现为教育“在绩效主义的名义下,以趋于隐秘的方式进行再生产”[8-10]。由于我国特殊的城乡二元结构,教育这类公共资源和与之对应的机会获得仍捆绑于户籍之上[11]。许多研究进一步对我国职业阶层地位获得的城乡差异做了分析,集中论述了以下两类引致差异的因素:家庭背景差异以及因教育体制问题导致的城乡教育获得不均衡。研究显示,我国长期施行的城市化发展政策,导致城乡家庭在经济条件[12]、文化资本[13-15]、政治资本[16-18]、社会资本[19-21]以及教育期待和教养方式[22-24]等方面均存在较大差异,农村家庭子女在以上诸方面的劣势约束了其获得更高阶层地位的可能性;除了家庭背景的“先天不足”,农村学生又常因受限于我国整体教育资源供给不平衡、不充分的问题而陷入“后天弱”的教育劣势之中[25-29],表现为教育获得数量和质量上的巨大差异[30-32]。综合已有研究可以发现,家庭背景因素与个人教育获得均表现出较大的城乡异质性。学界就这一主题做出了丰富的研究,但是仍存在部分不足:以往针对城乡阶层地位差异的研究,或单独就城市和农村进行探讨,或将“户籍”“居住地”作为一个变量纳入模型中②,这种处理方式恰恰忽略了不同户籍人口最大的社会出身(户口状态)差异这一宏观结构性因素对于各个群体阶层地位形塑作用的考察,并且已有研究采用的阶层划分方式主要基于资源占有量的差异,多采用陆学艺的十大社会阶层分类框架[33],或者使用“国家标准职业分类”及“国际职业声望量表”进行划分,但是在市场化、组织化和科层化不断深化的现代社会,基于权利地位的雇佣关系的阶层划分方式显得更具现实意义[34]。

不同于以往研究,本文将采用EGP职业阶层分类[35],分别观察城市和农村户籍人口职业阶层地位获得机制,并着力描绘在城乡二元结构背景下,先赋性与后致性因素分别通过怎样的机制作用于不同户籍个体职业阶层地位的获得。在我国政府不断倡导“推进教育公平,使人民共享人生出彩的机会”的大背景之下,本研究具有重要的理论与现实意义。倘若教育在城乡之间作用于阶层地位获得的机制不同,那么我们当下所力行的城乡统筹或者一体化的教育政策可能无法取得应有的政策效果,甚至可能导致更大的不平等。

二、研究设计

(一)研究思路与方法

借鉴布劳-邓肯模型的分析思路,本文将分城乡考察不同户籍人口的职业阶层地位获得机制。同时出于模型适应性和研究目的需要,本文在研究方法和变量选取方面对该模型进行了三点改进:

第一,本文分步骤采用了逻辑回归和中介效应检验,而未利用路径分析法复制布劳-邓肯的职业地位模型。这种处理方式主要基于以下考虑:(1)目前我国城乡不同户籍人口的职业地位分层异化严重,分城-乡、上-下阶层探讨各个获致因素对于上层阶层地位获得(相比较下层)的贡献③,有利于我们清晰、全面地观察我国城乡职业分层体系的获得机制;(2)通过中介效应的检验观察各项家庭背景是否通过教育实现“隐秘再生产”,并方便进行城乡比较分析。

第二,本文采用EGP职业分类方法衡量阶层地位。学界对阶层结构的划分多基于职业、教育、收入、支出标准,采用单一或者组合的方式分析④。本研究将创新性地采用EGP职业阶层表示阶层地位⑤,主要基于以下考虑:(1)我国资源、机会的分配一般基于个人职业,职业阶层可以很好地表达人们的社会、经济和政治地位;(2)职业身份比较客观,易于测量;(3)国际EGP阶层分类方法更适合我国当前基于权利地位的雇佣关系的阶层分化特征,并在许多研究中得到证明。

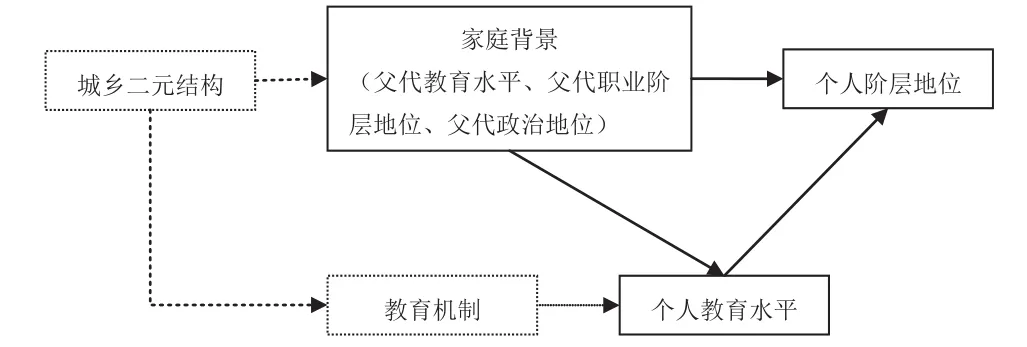

第三,家庭背景以“父代教育水平”“父代阶层地位”以及“父代政治地位”三个变量取代原模型中的“父亲教育水平”和“父亲阶层地位”。主要基于以下考虑:(1)越来越多的研究表明,母亲的教育水平等特征对子代教育和职业获得影响越来越大,因此以“父代教育水平∕阶层地位”代替“父亲教育水平∕阶层地位”;(2)党员身份在我国具有强烈的政治含义,拥有党员身份的父代可以通过权力寻租等方式影响后代的社会经济地位[36],尤其是在城乡不同户籍人口权力占有程度差距悬殊的情况下,因此加入“父代政治身份”变量。

基于以上研究设想,提出本文研究框架(图1)。

图1 城乡二元结构下个人阶层地位获得研究模型

(二)异质性问题的处理

为消除模型异质性影响,客观比较城市、农村亚组内部不同模型间的系数,本文将首先对因变量进行标准化处理。为便于比较城乡阶层地位获得机制差异,本文将同时使用“平均偏效应”(Average Partial Effect,简称APE)进行两个亚组的回归系数比较,因为“它几乎不受与自变量无关的未观测异质性的影响”⑥。

三、数据来源与处理

(一)数据来源

研究数据来自于中国综合社会调查(CGSS2015)。研究重点关注职业阶层地位获得,同时研究父代职业阶层地位对子代职业阶层地位的影响,删除最高学历状态为“在读”的样本,保留同时汇报了个人和父亲∕母亲职业的样本,得到有效样本4856份。为严格区分城市和农村户籍,本文参考李春玲的做法[31],按被调查者14岁时的户口状态划分户籍,将生来就是城市户口和14岁以前未通过其他途径将户口迁入城市的群体划分为“城市户口”,其他界定为“农村户口”。共获得农村样本3429份,城市样本1427份⑦。

(二)变量

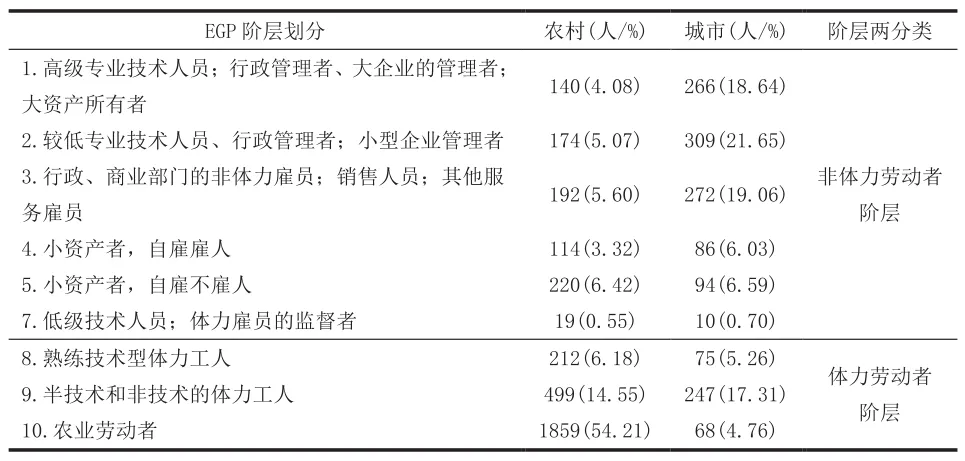

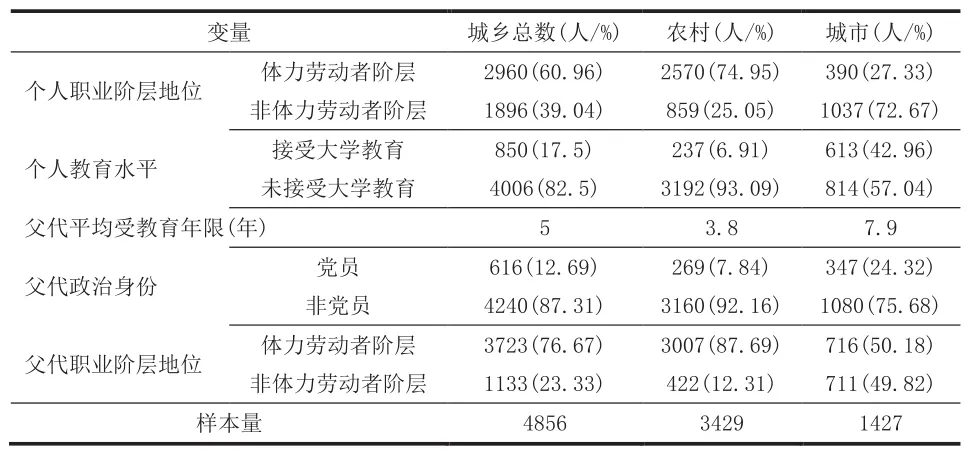

1.因变量:个人职业阶层地位

如前所述,本文采用EGP职业阶层地位衡量个人阶层。具体操作中,本文用Stata软件对“个人职业阶层”变量进行处理,得到9个等级的EGP职业阶层分类⑧,出于研究需要,进一步将EGP职业阶层简化为二分类:将EGP代码为“1-5”和“7”的阶层合并为“非体力劳动者阶层”,并定义该阶层为“上层”(为方便论述,暂作此定义)。将位列EGP分类最后的“8-10”合并为“体力劳动者阶层”,并定义为“下层”⑨(见表1)。

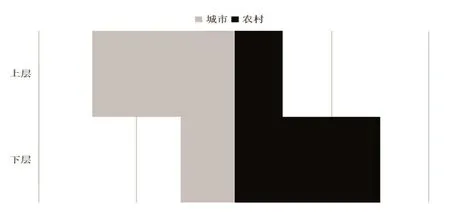

通过职业阶层划分发现,城乡职业阶层结构呈现出极大差异。农村亚组职业阶层分布呈“倒丁字”型(见图2),下层占到绝大多数(74.95%),而上层相对稀少(25.05%);城市亚组分布则呈现出“丁字”型结构⑩(上、下阶层的比例分别为72.67%、27.33%)。

表1 CGSS(2015)基于职业的个人阶层划分

图2 城乡职业阶层结构图

2.核心自变量:个人教育水平和家庭背景相关变量

本研究重点关注与职业地位获得联系密切的高等教育学历水平,将“个人教育水平”界定为二分类变量:1-“接受大学教育”,0-“未接受大学教育”。完成“正规大学专科、本科”,“成人专科、本科”和“研究生及以上”的样本定义为“接受大学教育”,其他的为“未接受大学教育”。

家庭背景是另一个重要的核心自变量。如前所述,我们以“父∕母最高学历状态”衡量“父代教育水平”⑪,并将其操作化为相应的受教育年限;“父代职业阶层地位”的处理方式同“个人职业阶层地位”;“父代的政治身份”变量则根据父∕母亲是否为党员操作化为二分类变量⑫:1-“党员”,0-“非党员”。父代教育水平、父代职业阶层地位和父代政治身份均以个体14岁时的状态衡量。

3.控制变量

为增加稳健性,本研究同时将个人人口学变量作为控制变量,包括被调查者性别、年龄、年龄平方⑬、政治身份、民族和地区。关键变量的描述统计如表2所示。

表2 关键变量描述

四、实证分析

(一)家庭背景、个人教育水平对个人职业阶层地位获得的影响

本部分将通过二元Logistic模型分别探讨城乡不同职业阶层地位的获致因素。我们用1表示“上层”,0表示“下层”,分别探讨家庭背景和教育水平不同的个体获得上层地位(相比较下层地位获得)的机会比。

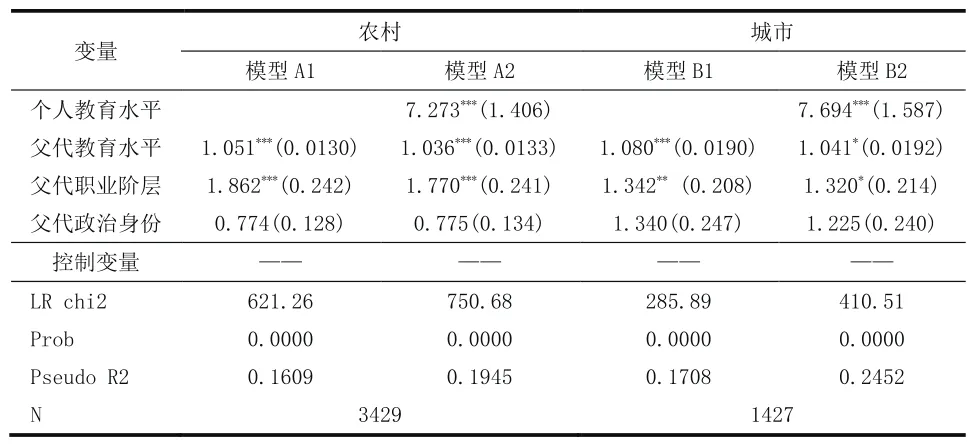

本研究依序分两类模型进行考察,模型1只纳入家庭背景变量和控制变量,模型2在模型1的基础上纳入个人教育水平变量,并且分农村和城市亚组分别进行(依序表示为模型A、模型B),由此得到4个模型(A1、A2、B1、B2,统称为简单比较模型)。为消除Lo⁃gistic模型间(A1∕A2,B1∕B2)由未观测到的变异值带来的偏误,本文进行了“y*标准化处理”⑭,结果显示各关键自变量的系数和显著性与简单比较模型的各项相当,且变化程度相差不大。为了给出更加直观的解释,此处仅就简单比较模型的机会比进行相关分析(见表3)。

通过模型输出结果观察各模型的准R2、LR统计量和对应的p值,初步断定方程所有系数的联合显著性较高。同时,本文使用稳健标准误对4个模型进行回归,发现各变量稳健标准误与普通标准误结果十分接近,也从另一侧面证明模型设定基本无误。

1.农村亚组“上层”职业阶层地位获得的影响因素

农村亚组上层主要包括:(1)政府行政人员、村两委干部、医生等专业技术人员,他们由于拥有更多的不可替代的资源从而拥有更多权力,成为该亚组地位最高的职业阶层;(2)脱离了农业劳动的部分个体经营者,他们多在非正规的第三元劳动力市场从事自雇生产。在该亚组占到绝大多数的下层多从事农业、建筑、制造等体力劳动。

如表3回归结果所示,模型A1中,父代教育水平、父代职业阶层地位变量具有统计显著性,纳入个人教育水平变量后,二者仍具有统计显著性,但是系数有所降低。模型A2中,个人教育水平、父代教育水平和父代职业阶层地位具有统计显著性,系数分别为7.273、1.036、1.77,表明个人拥有大学学历,父代教育年限增加一年,父代职业阶层属于上层,个人进入上层的发生比分别增加627.3%、3.6%、77%。这说明,大学文凭在促使农村个体实现阶层向上流动方面发挥着重要的社会地位价值,农村籍个体获得大学文凭是他们免于向下流动,获取上层职业地位的最佳路径。与之相对,他们也能从父代的非体力就业和教育优势中获取一些好处。据数据显示,父代政治身份变量并不具有统计显著性。

表3 城乡家庭背景、个人教育水平与职业阶层地位获得的二元Logistic模型分析

2.城市亚组“上层”职业阶层地位获得的影响因素

城市亚组上层多为机关、企事业单位中层以上管理人员,高校教师等高级专业技术人员,以及部分自雇个体经营者。下层多从事诸如保洁、安保等临时性的社会服务工作。

模型B1中,父代教育水平、职业阶层地位具有统计显著性,加入个人教育水平变量后,父代教育水平和职业阶层地位变量系数有所下降,但是仍具有统计显著性;模型B2中,二者系数分别为1.041、1.32,表明父代教育水平提升一年或者属于上层,城市个人获得上层职业地位的机会分别增加4.1%、32%。个人教育水平变量具有统计显著性,系数为7.694,代表获得大学学历的个体成为上层的机会将增加669.4%。与农村亚组“上层”职业阶层地位获致因素类似,父代教育水平和父代职业阶层地位的优势,以及个人大学文凭的获得均会对个体向上流动产生积极影响。

但是值得关注的是,在加入个人教育水平变量之后,父代教育水平和父代职业阶层地位变量的系数和显著性有所降低,这可能是因为个人教育水平在这两个家庭背景变量对个人职业阶层地位的影响中发挥了中介作用,从而减少了二者的直接影响。

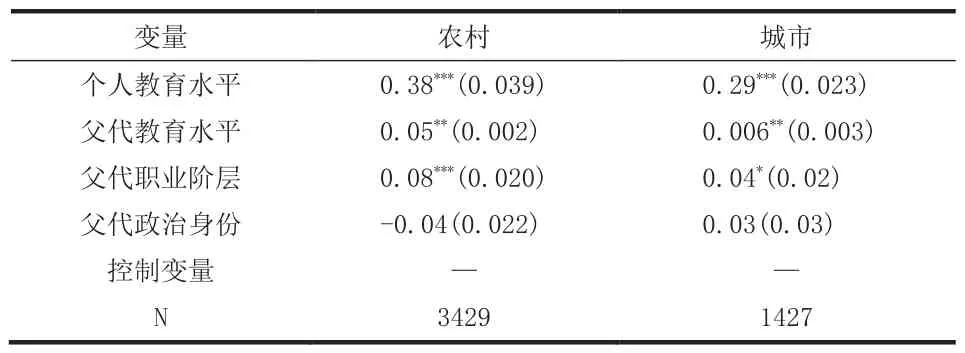

3.城乡亚组“上层”职业阶层地位获得模型比较分析

为分析两个亚组职业阶层地位获致因素的差异,本文同时进行了城乡二元Logistic模型的“平均偏效应”(APE)分析(见表4)。观察两个亚组各获致因素的系数发现,个人教育水平优势以及父代的教育水平和职业阶层优势,对于农村个体获得上层地位有更加明显的促进作用,似乎表明我国的职业阶层地位获得更加“益农”,并且更加开放,因为个人教育水平的影响远超过家庭背景的影响。事实真的如此吗?下文我们将同样通过教育的中介效应分析寻找答案。

表4 城乡二元Logistic模型对应的APE

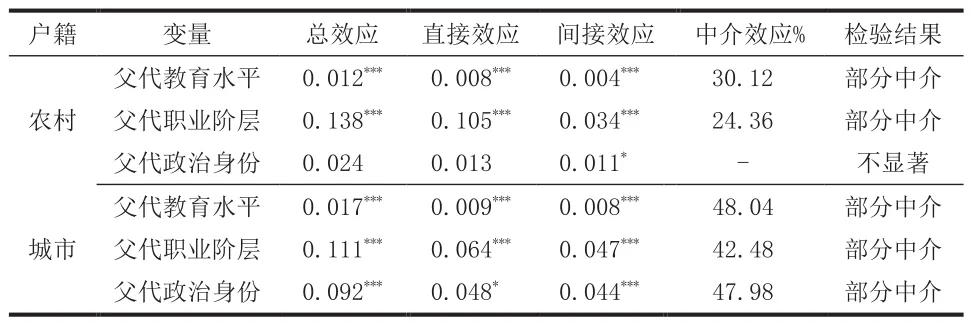

(二)个人职业阶层地位获得的教育中介效应

采用温忠麟、叶宝娟的方法[37],我们得到教育的中介效应检验结果(见表5)。结果显示:在农村亚组,(1)个人教育水平在“父代教育水平-个人教育水平-个人职业阶层地位”和“父代职业阶层地位-个人教育水平-个人职业阶层地位”两条路径中表现为“部分中介”效应,表明父代教育水平和父代职业阶层地位对个人职业阶层地位的获得既有直接也有间接影响,并以直接影响为主,间接影响通过作用于个人教育水平产生的影响在总影响中占比仅为20%-30%;(2)“父代政治身份-个人教育水平-个人职业阶层地位”路径结果显示,父代政治身份对农村个体职业阶层地位没有显著的直接影响,也没有通过影响个人教育水平而产生间接影响。

与农村亚组明显不同,在城市亚组中,(1)“父代教育水平∕父代职业阶层地位∕父代政治身份-个人教育水平-个人职业阶层地位”三条路径均体现出部分中介作用;(2)家庭背景变量通过影响个人教育水平对个人职业阶层地位产生的间接影响与直接影响相当。这一结果,部分验证了侯利明的观点,他认为学历再生产是中国子代地位崛起的一条重要路径[38]。我们的研究发现城市户籍个体的父代职业地位和政治背景再生产对于子代崛起同样重要。

表5 城乡大学教育对职业阶层地位影响的中介效应检验

五、结论与讨论

基于EGP职业分类方法,本研究采用二元Logistic模型和中介效应检验的方法,分别探讨了城乡不同户籍人口职业阶层地位获得的影响因素和作用机制。经过实证分析,发现我国的职业阶层获得表现出“开放性”与“封闭性”,“公平性”与“伪公平性”交织的特点。(1)开放性体现于个人获得大学文凭对其上层职业地位获得有显著积极影响,无论户籍如何。封闭性体现于个人学历之于其阶层地位的“城乡双轨制”,教育对农村籍个体体现为“地位生产机制”,对城市籍个体同时又起到“地位再生产机制”的作用,尤以父代政治身份的再生产差异最大。(2)循着“开放性”与“封闭性”的分析,可以进一步发现我国当前社会经济背景下的“公平”与“伪公平”交织的矛盾。绩效主义评价标准下,个人教育因素对个人地位提升作用凸显,这是公平的。与此同时,个人教育因素又可促使城市个体借由家庭背景优势传导实现“精英循环”。而对于农村个体而言,个人教育一方面助其实现“地位生产”,另一方面也实现了“地位筛选”,因为只有学业表现优异者可以获取更高地位,无家庭背景优势的农村个体因其在教育获得方面处于劣势,进而致其难逃低水平复制父代阶层的命运,从而陷入底层循环,这又是不公平的。

通过研究,我们发现还有以下几个问题值得讨论:

第一,在城乡职业阶层地位获得的教育中介效应检验中,父代政治身份对于农村个体无影响,但是在城市亚组中通过影响个人教育水平而对子代职业阶层地位产生影响。这种城乡差异说明,即使父代同样拥有党员身份,由于户籍分割的存在,城市个体能从父代政治资源中获得地位提升的优势,而农村家庭则完全无法受益于父代政治资源。究其根源,或许边燕杰关于市场转型争论研究中的结论仍适用于我们今天的讨论,他指出:“党员可以被视为一种再分配权利形式,政治资本之所以能够从中获益,主要是因为它与职位权力相结合”[39]。因为城市个体政治资本与权力结合的程度远高于农村个体,而且当前我国的高等教育仍附属于行政体制,所以城市家庭父母利用自身的政治资源,为子女谋得高等教育和职位获得的机会优势也是件不无可能的事情。另外,有许多关于政治身份的研究认为政治身份在我国市场经济发展过程中影响逐渐降低,我们的研究或许可以为其做出进一步的解释,父代政治身份对子代阶层地位的影响降低,不代表影响消失了,反而是把他们手中的分配权利转移到子代教育投入中,从而转换为新的、巨大的隐秘再生产的力量,体现为“权利转换的隐秘再生产效应”[40]。

第二,在职业阶层地位获致因素的其他分析中,有研究将个人教育水平提升对其阶层地位获得的促进作用当作社会更加公平、开放的证据,但是,我们对此有三点怀疑与反思:(1)在我们的分析中,地位获致因素分析的4个模型中的Pseudo R2(伪决定系数)最大的值为25%左右,仍有75%的残差因素未得到解释。(2)从逻辑上来讲,个人教育水平在个人职业地位获得中的影响越来越大,除了彰显出社会公平性增加以外,有一种可能是社会机制导致的流动渠道狭窄(例如我国的户口制度对劳动力市场分割的影响),使得教育对于阶层地位提升的重要性得以显现。还有一种可能是,随着市场化程度提高,家庭背景对地位获得的间接影响增加,也就是教育有可能发挥着阶层隐秘再生产的功能,这在我们对城乡阶层地位获得的中介因素分析中得到验证。(3)有大量“农转非”的研究显示,户口性质的转变会提高农村子女的职业阶层地位,他们在某些职业中甚至会比具有良好家庭背景的城市子女更具优势[41-43]。这足以表明,户籍制度依旧影响城乡不同户籍人口地位提升的机会。所以一些研究仅仅基于简单计量分析的结果而认定我国职业阶层地位获得表现得越来越开放,这一结论有待商榷。当然,在本文分析中,各个模型的系数并非“理想”,这提示我们思考,在常规考虑的先赋性因素和个人自致因素之外应该还存在被忽视的其他影响因素,或许,“城-乡”这一社会结构亦是最大的影响因素,如何将城乡差异纳入模型,综合考察不同户籍人口的地位获得机制差异将是我们下一步的研究方向。

注释

①详细的梳理研究可参考:周怡.布劳—邓肯模型之后:改造抑或挑战.社会学研究,2009(6)。

②现有研究往往以“虚拟变量”的处理方式观察特定户籍人口相对另一户籍人口在教育或地位获得方面的优势或者劣势。

③后文采用“机会比(odds)”衡量拥有各项先赋与后致因素优势的个体获得上层阶层地位(相比较下层地位)的几率,此处出于行文便利,暂且称之为“贡献”。

④具体的梳理可参见:刘欣、田丰.社会结构研究40年:中国社会学研究者的探索,江苏社会科学,2018(4)。

⑤篇幅所限,此处不再详述EGP职业阶层分类方法,方法介绍及Stata处理的介绍可参考侯利明、秦广强(2019)的研究。同时,笔者感谢以上两位作者对本文“父亲职业地位”变量操作化处理的建议与指导。

⑥异质性处理的方法主要是参考洪岩璧(2015),Mood C(2010)的研究,具体参见:洪岩璧.Logistic模型的系数比较问题及解决策略:一个综述[J].社会,2015,35(4):220-241;Mood C.Logistic regression:Why we cannot do what we think we can do,and what we can do about it[J].European sociological review,2010,26(1):67-82.

⑦第六次人口普查数据显示,非农业户籍人口比例为29.7%,与我们测算的城市样本占比(29.4%)非常接近。

⑧实际分析中,我们得到的EGP编码为9分类,缺少阶层6-自营农民,是因为“自营农民”的概念并不适合我国国情,我国农民多为个体劳动者,缺少大规模经营的自营业主,所以我们将阶层6-自营农民与阶层10-农业劳动者进行了合并。

⑨篇幅所限,EGP职业阶层汇总表在此不列出,感兴趣的读者可向笔者索要。

⑩为避免两阶层划分过于粗略导致的误读,本文用原始的EGP分类方法绘制了相应的图表并进行了对比,发现两种阶层划分方式绘制的阶层结构图整体形态差别不大,感兴趣的读者可向笔者索要。

⑪为了保证样本数量充足,对于父亲、母亲中只有一方汇报个人最高学历的,取汇报者的学历代表“父代教育水平”。若是父母双方均汇报了个人学历,取二者之中最高的学历代表“父代教育水平”。“父代阶层地位”“父代政治身份”的处理类似。

⑫其实,衡量“父代政治身份”更全面的方式应该是综合考虑父代的党员身份和职务级别,因为缺少“权力”的党员并不必然具有控制资源的能力。但是考虑到农村户籍样本以农民为主,没有行政职务,为了城乡子样本分析的均衡,我们放弃了对父代职务级别的考察。关于父亲政治身份处理方式更全面的分析,可以参见:张乐.从结论看方法:社会学研究的现实性维度思考——关于美国社会学者对中国社会分层研究的讨论.社会,2008(1)。

⑬控制年龄的非线性影响。

⑭篇幅所限,y*标准化处理模型结果在此不列出,感兴趣的读者可向笔者索要。