“诚”:《愚公移山》精神主旨与道家“本来真心”

2020-11-18刘志强

刘志强

(上海师范大学 人文学院,上海200234)

《愚公移山》是《列子·汤问》中的一篇。《列子》在唐代被尊为《冲虚真经》,进入道家经典行列,与儒、释以及道家其它经典等共同参与完成了唐宋以后传统文化的建构与塑造。近代以来,由于种种特殊际遇,《愚公移山》更是家喻户晓的名篇。从不同角度对其文章主旨和精神内涵的解读也呈多样性,或曰不畏困难、艰苦奋斗,或曰坚定不移、持之以恒,或曰同心协力、团结一致。这些解读或基于一定的教育目标,或为了契合特定年代的需要,因而更多的是具有历史意义和时代价值。而如果回归到文本来说,“移山”问题还值得讨论,比如选择搬家是否更合理,利用开发山地资源是否可行,移山行为是否破坏自然环境等等,不得不承认这些问题也是贴合当下时代的解读,同样具有价值,但也无疑在一定程度上“消解”了上述的愚公精神,因此有必要对《愚公移山》的精神主旨进行再审视。一直以来,文章中出现的“诚”字没有得到足够的重视,但笔者认为此字正是一篇真正主旨所在,而道家习惯以形象化的方式演绎其宗旨,《愚公移山》便是其中的代表。基于这个观点,本文作如下的解读与论述。

一、“诚”:《愚公移山》的精神主旨

“移山”起源于愚公的一个想法,终结于在“天帝”的协助下完成移山。而愚公只是山脚下一个将近九十的普通老人,“天帝”却高高在上,二者发生联系显然不是容易的事情,那么使二者发生联系的因素是什么呢?文本进行到“天帝”命令夸娥氏二子移山之前曰:“帝感其诚。”[1]153可知天帝相助的原因,是因一“诚”字。愚公之“诚”打动了“天帝”,这是文本明确告诉我们的,虽然没有明确告诉我们,但确实也曾被愚公之“诚”所打动的人还包括:愚公家人、周围邻居、智叟、操蛇之神,甚至夸蛾氏二子等等。假如以愚公为圆心,那么愚公家人位于圆周第一层,周围邻居位于第二层,智叟位于第三层,操蛇之神位于第四层,而“天帝”位于最外也是最大的第五层,愚公之“诚”的影响以此呈渐次扩大状态。愚公之“诚”发挥作用的圆周状态,恰好与儒家为学次第相似,《大学》曰:

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。[2]5

儒家又把从“修身”开始,以至于“平天下”的目标简化为:修身、齐家、治国、平天下等条目,这是一个层层递进、不可间断、由小到大的过程。有意思的是,整个移山工作也是这么一个过程。

首先,是愚公自身之“诚”。“年且九十”的“北山愚公”决心移山的原因是:“面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。”[1]152家门口横卧两座大山,出入极不方便,极易给人造成身体和心理上的双重痛苦。愚公在此生活了将近九十年,在此之前,大概祖祖辈辈也已经生活于此,面对这样的困难,或许都曾有过一样的感慨:如果没有大山,一切多么方便。但是大山却是事实存在的,从前的人也就仅仅是空想,而后在迁就中度过一生,接着子孙们重复着同样的生活,大山的阻碍没有一丝一毫的减少。愚公生命的九十年,大概也是这样一种心理和生命体验,或许早已听够了前辈和同辈人的抱怨。同样,自己过不了多久也将死去,子孙仍将遭受同样的痛苦,事情一向如此。但是愚公偏偏没有一味妥协下去,生活的屈辱,反而让愚公认清了大山是过去、现在和未来加在祖辈、自身和后辈身上痛苦的根源。解决办法只有一个,就是把山移走,以后才能有不再生来就承受屈辱的一天。愚公将近九十岁时,直面痛苦、正视现实、反省自身、思考解决问题的办法,最终做出移山决定,这是自觉意识和自我成长的表现,真切意识到和自觉担负起命运赋予的使命,开启新的人生。

其次,愚公之“诚”打动了家人。“(愚公)聚室而谋,曰:‘吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?’杂然相许。”[1]152只有把“方七百里,高万仞”的二山移走,才能打通到豫南、汉阴的通道,这么一个宏伟的理想,家人是直接利益相关者,因此是愚公必须商量的对象。愚公明确指出其中的艰难,即“毕力平险”,可能需要家人付出一生精力,而结果却并不一定能在一代人内实现,也就是“栽树”不一定能“乘凉”。但却很快得到家人们的赞同,首先原因应是家人皆具有相似的心理情感体验,平时大家未必没有移山的想法,但可能觉得过于不可思议,连自己都认为是不可能完成的事,更没有胆量说出来惹人嘲笑。但家人们忽然发现,原来家里最不可能有这种想法的老人也有一样的想法,并且思考成熟、态度决绝、意志坚定、满腔豪情,绝非一时兴起,于是其“诚”心激发、点燃了家人的斗志和热情,集体决定抛弃过去的软弱,去挑战一下过去认为不可能的事,也借此洗刷掉过去屈服命运的羞辱。妻子的疑问主要有两方面:(一)力量问题:“以君之力,曾不能损魁父之丘。如太形王屋何?”[1]152(二)办法问题:“且焉置土石?”[1]152妻子作为最亲近的家人,对愚公的关心理所当然,担心其徒劳无功。但对愚公来说,这已经是一件下决心要做的事,因此第一个问题无须再讨论。需要解决的是办法问题,不断移走的土石如何安放而不造成新的阻碍,家人商议的结果是运送到渤海的边上。这是一项连接江河、高山、海洋的巨大工程,山海遥遥,只能靠肉身担石挑土,难以看到结束日期,而家人们团结起来开始了工作,这是“移山”力量的第一次扩大。无疑,家人们是被愚公的“诚”心直接打动的一批人。

其次,愚公之“诚”打动了邻居。《诗经》在称赞文王的《思齐》篇有言:“(文王)刑于寡妻,至于兄弟。”郑玄注疏认为“文王以顺从之政而行之。先施法于寡有之贤妻,言接待其妻以礼法也。以此又至于兄弟之宗族,亦令接待其妻,以为政教之本。”[3]文王之治并不是靠强制命令,而只是做好最亲近人的表率。那么,怎么导向更大范围的治理呢?是家人、亲戚首先被文王影响,而后各自影响自己的家人、亲戚,最后大家共同地、自觉地遵守礼法。愚公的影响也与此类似,愚公并没有亲自劝说邻居支持自己,而是邻居看到愚公决心和行动之后的主动支持。“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。”[1]152-153作者只用“孤儿寡妇”这一个镜头,愚公得到邻居的普遍支持之意已经充分表现出来了。“孤儿寡妇”条件最困难、力量最微小,而尚且如此,那么其他条件更好、更有力量的家庭什么态度也就不言自明了。人同此心,心同此理,愚公及家人虽然并没有劝说,但同居是乡,难道甘心看着九十岁老人为大家共同的利益如此付出而无动于衷?同甘共苦才是应该的吧!

但是反对者也是有的,智叟是也。智叟的出场,表明愚公的影响已经向熟人社会以外的更大范围扩散。与愚公不同的是,智叟是书斋型知识分子。知识本源于经验,是经验的总结、升华。但知识分子往往有一种错觉,以为掌握了一定知识,就可以相对充满泥土气息的经验有一种优越感,忘记了知识的来源正是经验。智叟学到的知识告诉他,个人力量渺小且有限,相对来说,大山的力量近乎无穷无尽,最后的结果只能是徒劳无功。当智叟面对愚公“笑而止之”[1]153时,“笑”这个特写镜头,极其精妙,知识分子内心的优越感于此展露无遗。不可否认,智叟的内心或许是非常真诚的,认为自己负有知识分子的责任,有必要指导他人认清现实,不要在不可能的事情上浪费时间和精力。但智叟的思考显然并没有高明多少,其云“以残年余力,曾不能毁山之一毛;其如土石何?”[1]153身体能力与土石处置办法两个关注点,与愚公妻子完全相同,后一个问题,已经在与家人的商议中得到解决,因此愚公对智叟的回答,就不必再回答怎么办,事实已经显而易见,回答前一个问题即可。愚公“子子孙孙无穷匮”[1]153的回答,使智叟感受到一种信念和生命力量的强大,原始而至诚的生命之力直接摧毁了智叟僵化的知识世界,于是智叟沉默了。沉默表明智叟毕竟还具有知识分子的淳朴,而非一味狡辩和文饰。智叟在失败中感受到了痛苦,但痛苦也帮助他调整了自我认知,因此这场辩论对智叟来说,未尝不是一次知识和经验的有益互补①但“智叟”在文本中还有另外一层隐藏含义,“智叟”是以知识分子面目出现的,而《愚公移山》文本是道家的创作,道家对“知识”并不抱完全肯定的态度。《老子》云,“绝圣弃智,民利百倍。……绝学无忧。”([魏]王弼(注)、楼宇烈(校释):《老子道德经注》,北京:中华书局,2011年,第48-50页。)《庄子》云:“世俗之所谓知者,有不为大盗积者乎?”“世俗之所谓至知者,有不为大盗积者乎?”“绝圣弃知,大盗乃止。”“天下每每大乱,罪在于好知。”“甚矣,夫好知之乱天下也!”“天下好知,而百姓求竭矣。”“绝圣弃知,而天下大治。”([晋]郭象(注)、[唐]成玄英(疏):《庄子注疏》,第190-207页。)故《愚公移山》借“智叟”表达对“知识”的批判,“智叟”是知识的化身,同时也极有可能是儒家知识分子的化身,借作品人物暗寓批判,也是道家著作的重要现象。。沉默也表明智叟是足够真诚的,实际上已经认同了愚公。至此,愚公之“诚”经受住了经验和知识的双重考验。“移山”力量再一次扩大。

最后,愚公之“诚”打动了山神和天帝。在这一阶段,愚公之“诚”的影响进入一个更高的层次。愚公所属“民-人”系统与天帝所属“官-神”系统是两个不同的世界,不过正如“官”来自于“民”,“神”也来自于“人”,这决定两者有同情共理的基础。《左传》史嚚云:“神,聪明正直而壹者也,依人而行。”注疏云:“所谓聪明者,不听淫辞、不视邪人之谓也。……‘正直为正,正曲为直。’言正者,能自正;直者,能正人曲。而壹者,言其一心不二意也。依人而行,谓善则就之,恶则去之。”[4]《朱子语类》卷六引程子云:“主一之谓敬,一者之谓诚。”[5]241因此所谓“神”,即是全然诚实、聪明、正直的人。作为统治阶层,有责任使被统治阶层得到安宁和幸福,是为聪明、正直。而当统治秩序出现问题,第一时间合理解决,或是改正错误,也是聪明、正直。“神”也并不是没有错误,但“神”有着完全的内心自觉,以“诚”自律、自省,能够倾听、顺应“民”意。统治阶层有其自身运转制度,“操蛇之神”显然是太形、王屋二山的地方神。随着“移山”力量越来越大,“移山”进度越来越快,并且在足够长的时间内,没有停止的迹象,看来值得认真对待。山神感受到了恐惧,看到了大山真有被移平的可能。地方出了问题的报告送到最高统治者“天帝”那里,“天帝”被愚公之“诚”打动,于是做出反省,站在人的角度体会到了愚公曾经的痛苦,认识到统治秩序不完美、不完整之处,接着做出了相应的秩序调整,即主动移山。新的决策由“夸蛾氏二子”执行,“二子”力大无比,能够直接背山而走。看来“二子”是作为统治系统里的执行者存在的,而存在这样的“神”人,反过来又说明统治阶层调整统治秩序是普遍状况。愚公和天帝地位极其悬殊,并没有直接交流的机会,却共同促进了同一项事业。原因即在于愚公之“诚”打动了“天帝”,但却非一蹴而就,而是事情逐渐发展的自然结果。但“移山”的主角仍然是愚公,“天帝”的相助,是因为愚公极致的“诚”心,“天帝”本身只是拥有巨大的力量。“天帝”的加入,是“移山”力量最后的扩大。

由此可见:(一)《愚公移山》每一步故事情节的发展,均是愚公之“诚”在推动。(二)每一个人物的设置,包括“反面”人物智叟,均皆被“诚”所感化,成为“移山”力量的一部分。(三)每到“移山”的一个节点,作者擅长运用细节镜头表现“诚”的作用,以小见大,以特殊见普通。(四)最终“移山”的完成,是持之以恒的“诚”的作用。可能天帝、山神、邻居、家庭成员以及其他人等具体完成“移山”的绝大部分工作,而愚公自身完成的工作量反而微不足道。但愚公仍是《愚公移山》当仁不让的主角,因为这个故事讲述的是怀着至“诚”之心的愚公的“成长”。因此“诚”是《愚公移山》的精神主旨所在,而作者之所以创造这个故事,即是为更加形象化地演绎“诚”的思想观念。

二、故事:道家演绎基本思想观念的方式

《愚公移山》作者或为列子或为列子门人或为其他道家人物,如此,用作品演绎道家基本思想观念,便不难想见。“引譬设喻”是道家作品通常写作方式,《庄子·寓言》篇云:“寓言十九”,注疏云:“寄之他人,则十言而九见信。……世人愚迷,妄为猜忌,闻道己说,则起嫌疑,寄之他人,则十言而信九矣。”[6]494指出譬喻或者寓言的好处,乃在于使用这种形式,更易令人生信。但这只是一方面,另一方面可以把精深的思想理论用生动形象、通俗易懂的故事深入浅出地表现出来。故各家著作皆重视譬喻或者寓言的创作方式。儒家如此,清代学者阎若璩《尚书古文疏证》卷五下第七十六曰:“(《论语》)‘譬如为山,未成一篑,止,吾止也’,此譬喻文也。……‘人而不为《周南》《召南》,其犹正墙面而立也与’,‘其犹’即譬如也。”[7]275也指出:“文有以譬喻出之,而理愈显,而事愈著,而意味愈深永。”[7]275释家如此,《百喻经》甚至全书皆是譬喻故事。基督教经典《圣经》、伊斯兰教《古兰经》也不例外。《西游记》乃游戏之书,然而也不乏学者认为其是求道之书,借降魔故事“阐明理法”[8]。各家寓言风格虽然各有不同,比如儒家注重从生活实践设喻,而道家天上人间、神出鬼没,充满想象力。但寓言是外在形式,实质是借寓言来阐述其核心观念。《愚公移山》地理空间辽阔、故事情节精彩、人物个性鲜明,是以故事演绎“诚”之思想观念的代表作,创作者大概有两个意图,一是打破枯燥的说教方式,而借以富有想象力的故事,传播“诚”的观念;一是以“诚”作为故事内核,指示后学入道、修道的门径。以故事的方式演绎“诚”的观念,在早期道家经典著作中还有许多,略列表举例如下(表1)。

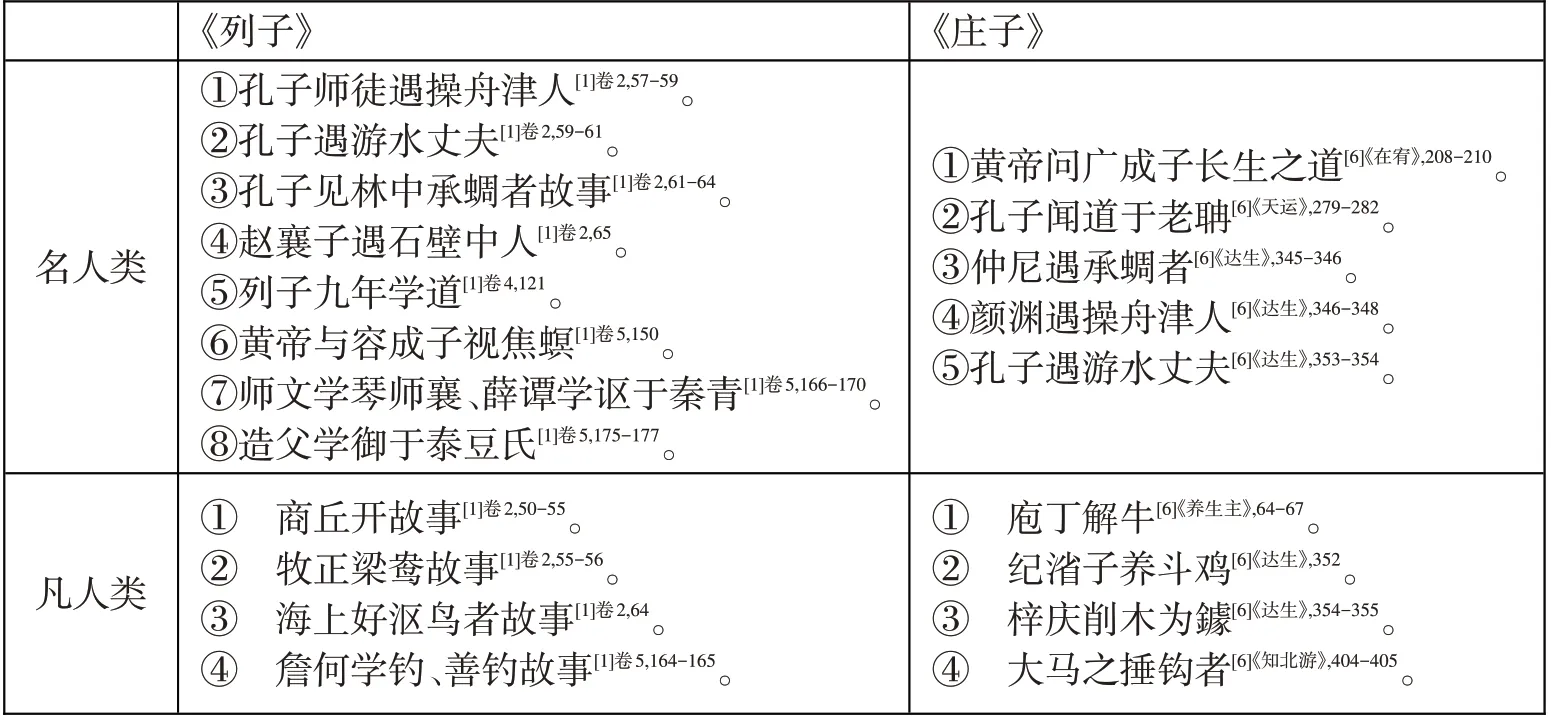

表1 《列》《庄》“诚”主旨故事简表

表中的故事,主旨均与《愚公移山》相同,故事主角因秉持一贯的“诚”心,或是获得令人惊叹的精湛技艺,或是达到超乎寻常的人生境界,浅尝辄止者通常难以达到同样的高度,故“见者惊犹鬼神”[6]354。主角们社会阶层不一,追求目标不一,但均能“超越”或“超俗”,从而给人以很大的启示意义。作者的原意,并非只是讲一个精彩故事,也并非鼓励读者胶柱鼓瑟地仿效主角,而只是借以指示“诚”心在人生追求中的重要性,故事只是一种外壳和宣传策略,服务于基本“内核”,故“愚公”选择“搬山”而非“搬家”,是故事需要,更准确地说是故事主旨需要,“愚公”遭遇的难度愈大,主旨便愈突出。《列》《庄》道家经典虽然一再变换故事外形,但“诚”的内核却完全一致,证明以如此方式演绎“诚”的思想观念已臻于娴熟。不止是“诚”,道家其它基本思想观念如“自然”“无为”“贵生”等,在其理论阐释的同时,也辅之以大量“故事”。而这些想象力丰富的“故事”如果独立出来,便成为“着意好奇”的文学作品。如此看来,道家演绎基本思想观念的方式,与“文学”特别是与“小说”的产生又有着特别的关系。

至于《愚公移山》为什么产生于道家,而非儒家,也有不同的思想观念在起作用。儒家注重实事,《论语》曰:“子不语怪、力、乱、神。”注疏引谢氏曰:“圣人语常而不语怪,语德而不语力,语治而不语乱,语人而不语神。”[2]95又云:“未知生,焉知死?”[2]119可见,儒家偏重日常实际,“引譬设喻”脱离了日常言行即有被视为不“诚”的可能。道家认为儒家“浅近”,而本教则“深远”。如葛洪云:“黄老执其本,儒墨治其末耳。……今苟知推崇儒术,而不知成之者由道。道也者,所以陶冶百氏,范铸二仪,胞胎万类,酝酿彝伦者也。世间浅近者众,而深远者少,少不胜众,由来久矣。”[9]这里只就寓言作品来说,如果儒家局限于日常为“浅近”,那么道家富有想象力和神奇色彩的寓言作品无疑显得“深远”多了。但无论如何离奇变幻,其核心理念却只有少数几个,这点可以说是道家“故事”的共性,“故事”情节内容、逻辑结构等或有不合理,读者“得鱼而忘荃”即可。

三、“本来真心”:道家宗旨及其价值内涵

那么,“诚”有何价值,以至于道家经典一再“演绎”?对道家来说,“诚”以及一系列涵义相似的词语在其思想体系中具有根本重要性。《道德经》第十章:“载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?”[10]25又,《道德经》第二十二章:“圣人抱一,为天下式。”[10]58又,《道德经》第三十九章:“昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞。”[10]109又,《庄子·庚桑楚》引老子曰:“卫生之经,能抱一乎!”[6]417又,《庄子·天下》曰:“圣有所生,王有所成,皆原于一。”[6]554又,《列子》卷二:“用志不分,乃疑(凝)于神。”[1]63所引“一”“专”“志”等字,大体上可与“诚”互相注释,也就是说,“一”心、“专”心等略等于“诚”心。道家经典中经常出现的“朴”“静”等词,也可以说是“诚”之状态的外在描绘。道家又有“赤子”或“婴孩”崇拜,是因为小婴儿“气专志一,和之至也;物不伤焉,德莫加焉”[1]20,是一种自然的、极致的、少壮和老耄复归而不得的“诚”的状态。不但学道、闻道、得道需要秉持“诚”心,“诚”本身即是学道者的终身追求。如果再借用道家典籍的一个词汇,那么“诚”可被视为道家的“本来真心”。作为传统文化遗产,具有极大的价值内涵。

首先“诚”字本身的内涵丰富。欲言“诚”,不妨 先 从“ 不 诚”说 起,“ 妄 诞 欺 诈 为 不诚”[5]《朱子语类》卷六,241,妄,随意、胡乱;诞,夸张、大言;欺,隐瞒、欺骗;诈,欺诈、虚伪。那么反过来自然是要做到不妄乱、不欺瞒、不夸口、不虚伪做作,不自欺,亦不欺人。《说文解字注》释“诚”:“诚,信也。”[11]92又释“信”:“信,诚也。”[11]92虽然《说文》“诚”“信”互释,不过两者并不能互相包含,《朱子语类》卷六:“一心之谓诚,……见于事之谓信。”[5]238因此,“诚”又有专心致志、全身心投入之意。在具体行事上言而有信,是谓“信”。《朱子语类》卷六尚有诸多关于“诚”的讨论:“诚者,实有此理。”[5]240“诚只是实。又云:‘诚是理。’”[5]240-241“诚,实理也,亦诚悫也。由汉以来,专以诚悫言诚。至程子乃以实理言,后学皆弃诚悫之说不观。中庸亦有言实理为诚处,亦有言诚悫为诚处。不可只以实为诚,而以诚悫为非诚也。”[5]240-241“诚只是一个实。”[5]241“诚是自然底实。”[5]242“诚是自然无妄之谓。”[5]242“诚者实有之理,自然如此。”[5]242“以其实有,故谓之诚。”[5]242“诚是个自然之实,信是个人所为之实。”[5]242总的来说,“诚”是心中实实在在的存在,当清楚应该做的时候,就要勇于接受和面对,有所逃避即为不诚。“自然”者,天理也,稍有扭曲即是不“自然”,被强迫去做,以及勉强去做,都非“自然”,也非“诚”。“诚”在朱子语境中有普遍标准的意义,每个人应承担的使命不必相同,但以“诚”心来承担使命却并无不同。因此,“诚”的含义,大约包括:一、“诚”是不欺骗;二、“诚”是内心的专一;三、“诚”是真正认识并承担应有的使命。道家“诚”的内涵与此相通,“愚公”之“诚”既是不欺、无妄之心,也是质朴、信然、虔敬、纯粹、精一、真一、专一之心。

其次,“诚”具有目的论和方法论上的双重价值。“诚”作为目标,本身就是儒家和道家的德性之一。《周易》曰:“庸言之信,庸信之谨,闲邪存其诚。”注疏云:“庸谓中庸,庸,常也。从始至末,常言之信实,常行之谨慎。‘闲邪存其诚’者,言防闲邪恶,当自存其诚实也。”[12]程颐云:“庸信庸谨,造次必于是也。既处无过之地,则唯在闲邪,邪既闲,则诚存矣。”[13]700“诚”的培养需要时刻谨慎、提防以及自我反省,最后则是“存诚”或“立诚”。儒家认为只有“行止语默”皆处于“诚”之状态的人,才能与“圣人之道”或者“天道”心灵相通。“诚”更是一种方法。比如《中庸》曰:“诚之者,择善而固执之者也。博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。……人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。”[2]32-33“择善而固执”,即认定是“善”的事,则用“诚”的工夫坚持,具体比如“博学、审问、慎思、明辨、笃行”等,皆是“诚”的具体而微,也就是说,只有保持“诚”心,才能积极主动、严肃端正的去“笃行”。《河南程氏粹言》卷一《论学篇》曰:“言行不足以动人,临事而倦且怠,皆诚不至也。”[13]1185亦是此意。对“愚公”来说,开始“移山”之前的生命的前九十年,并没有找到人生的意义,却能通过内心的戒惧和修省,诚实地面对现实和问题,认识到真正的使命所在,坚持不懈地完成“移山”,这就是一个目的上培养“诚”和方法上使用“诚”的过程。还有问题,就是为什么愚公前九十年未能找到人生意义,而且先辈、同辈同样如此,都是得过且过?这与未能立“诚”有关,此时的“愚公”尚不敢正视自己和真正的人生难题,胆怯、软弱、恐惧、逃避,因此空度人生,这又从反面证明了“诚”的重要性,以“诚”对治人生弱点。而愚公已是垂暮老人,只要立“诚”,尚能做出惊天动地的成就,更何况处于盛年的初学者,这又是作者把愚公年龄设定为“年且九十”的“苦”心所在。

最后,“诚”具有普世价值意义。虽然儒、道观念有诸多分歧,但“诚”可以作为两家共享的价值理念,道人求“道”不能离开至“诚”之心,儒家“学习”何尝能片刻无“诚”心。《孟子》“学奕”故事:

弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。[14]

此“故事”放在道家作品中有何不可,道家相关“故事”对儒家何尝没有借鉴意义,儒、道以外的诸子百家共享这些“故事”也完全可以。佛教教义视“不妄”为戒律。西方基督教文化“因信称义”,完全的“诚”心是信仰的前提。任一团体组织的运行,只有“忠实”于理想目标才能长久。在共享价值观的前提下,也便于不同思想流派打破隔阂、交流融合,儒家“卧冰求鲤”故事就颇有道家味道,即是儒、道互相接受的明证。“诚”作为一种有利于中外文化和宗教等合作、共赢的观念,应该成为人类基本价值观。在这个意义上,道家“本来真心”以及《愚公移山》对这一“本来真心”的独特阐释方式可以说是宝贵的精神遗产。

结语

本文是思想和文学结合的研究,《愚公移山》作为道家作者的一篇“文学”作品,艰苦奋斗等主旨似乎也比较明显,但还应深入分析。笔者主张“诚”的主旨并不是否定以前的主旨分析,而且二者也不构成矛盾,但前者一种可以包括后者多种,前者也更贴近文本原意,更具思想深度和理论高度。《愚公移山》是一篇具有道家底色的作品,成于道家作者之手,列于道家经典,是道家使用形象化的“故事”来演绎思想观念的代表作品,其主旨值得再审视。通过文本分析可发现,《愚公移山》紧紧以愚公之“诚”推动故事情节、设置人物角色以及设计细节场景,意味着“诚”是作品的精神主旨。道家经典中,以“故事”方式演绎基本思想观念十分常见,仅以“诚”为主旨的故事,《列子》《庄子》中即可梳理出相当数量的作品。充满神奇色彩和丰富想象力是道家“故事”的鲜明特征。道家之“诚”具有本意上的、目的和方法论上的、文化遗产上的多重价值内涵,无论对个人还是对建立合作、共赢的社会,皆具有参考和借鉴意义。