家庭语言规划国内研究述评(2003—2019)

2020-11-18廖诗意

李 琳,廖诗意

(湖南科技大学 外国语学院,湖南 湘潭411100)

经典语言政策研究主要着眼于宏观、显性的国家及地方政府行为,致力于解决“语言问题”[1],多数研究只涉及公共领域语言政策问题。20世纪80 年代末,Cooper 提出,“语言规划不仅作用于宏观层面,还应在微观层面进行,即较小的社会群体”[2]。而后,语言规划研究不再局限于国家和地方政府等宏观领域,而是逐渐将研究视角转向语言政策中更为微观的层面——家庭语言规划。所谓家庭语言规划(family language policy),指“在家庭范围内家庭成员之间与语言相关的明确和公开的规划,提供如何管理、学习和家庭内部语言协商的综合研究”[3]。它可以是有意识的规划,也可以是在无意识情况下自然而然做出的规划,同时也存在显、隐性之分。Spolsky 的语言政策理论同样可以运用到“家庭域”中,即语言政策由三个相互关联的部分组成:语言信仰或语言意识形态(language beliefs or ideology),即对语言本身和语言使用的信念;语言实践,即对语言库(linguistic repertoire)中各种语言变体(variety)所做的习惯性的选择模式;语言规划或语言管理,则指通过各种语言干预、规划或管理的方法来改变或影响语言实践的具体行为[4]。

家庭作为社会最小的单位,既能从微观视角上反映国家、社会等宏观层面上的语言政策,也能为国家、社会等宏观层面上的语言政策的制定与调整提供参考数据,是语言学习、使用的起点与终点。此外,由于城市化、跨族跨国婚姻、移民、英语全球化等原因,使得多语多言家庭数量增多,语言生活发生改变,原本聚焦于宏观层面的语言政策研究领域出现了新的研究视角。再次,对于中国特殊的语言生活状况,家庭语言规划研究有其特别的学术意义。李宇明总结了三种情况:(1)不同于西方,中国家庭中祖辈普遍参与隔代育儿,这对儿童语言发展产生了重大影响;(2)由于计划生育政策的实施,独生子女家庭数量骤增,这些儿童的语言发展路径可能与多子女家庭的儿童有差异;(3)在二孩政策背景下,家庭中一孩与二孩年龄差距大,年龄较大的孩子对年幼弟妹的语言发展路径会产生微妙的影响。后两者是天然的且人类历史很难再建的“语言实验室”[5]。因而,家庭语言规划研究在国内受到越来越多学者的关注。

由此,本文梳理了国内关于家庭语言规划的研究文献,总结性地概括了国内相关研究的现状,以期发现当前相关研究中存在的不足与缺陷,为研究者对家庭语言规划的进一步探究提供参考与建议。

一、研究设计

本研究运用统计分析与内容分析相结合的方法,从两种角度对国内家庭语言规划相关研究文献进行分析,以总结近年来国内研究的特征与变化趋势,并由此得出研究启示。笔者以“家庭语言规划”和“家庭语言政策”为篇名、主题词、关键词,在中国知网中进行检索,分别得到结果74篇与98篇。在逐一阅读各文献摘要后,筛选出作者为国内研究者,专门研究家庭语言规划,或将家庭语言规划作为研究主题之一的中文文献,共计59篇,构成本文主要研究对象。然后根据文献篇名、出版年、作者、研究方法、研究内容和研究对象对文献进行编码;实证性研究增加具体研究时间、样本数量标注,非实证研究增加思辨性、综述性等具体研究类型标注,并将标注录入Microsoft Excel进行数量分析。在下文中,将“家庭语言规划”与“家庭语言政策”两种表述看做近义词,内涵基本一致,不作区分。

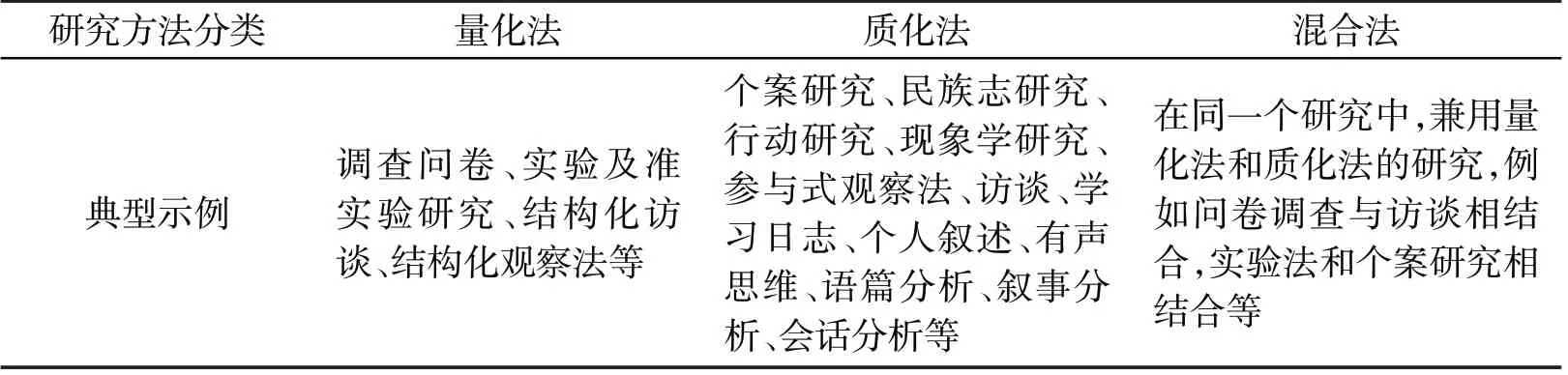

在统计分析方面,由于第一篇符合要求的文献发表年度为2003 年,故将研究对象的时间范围设定为2003 年至2019 年,分为三个阶段来分析:第一阶段为2003年至2010年;第二阶段为2011年至2016年;第三阶段为2017年至2019年。实证研究中的研究方法主要按质化法、量化法和混合法进行分类,分类标准参照了文秋芳、林琳的“三类研究方法的典型示例表”,如表1 所示[6]。同时辅以历时研究和共时研究分类,以梳理研究方法的使用现状及发展历程。

内容分析方面,参照了尹小荣、李国芳对研究主题的分类框架[7],将研究主题分为四类,然后根据不同主题对文献进行梳理与整理,概括总结出近年来国内对家庭语言规划研究的重点与特点,以期揭示出研究趋势。下文将分别呈现统计分析和内容分析的结果。

表1 三类研究方法的典型示例表

二、国内家庭语言规划研究统计分析

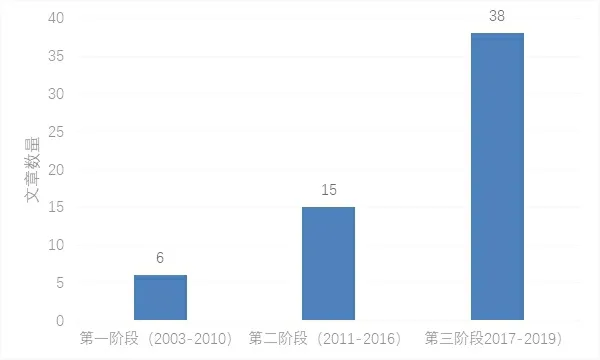

按照文献发表年份,本文将研究时间分为三个阶段,第一阶段为2003 年至2010 年;第二阶段为2011 年至2016 年;第三阶段为2017 年至2019年,运用Microsoft Excel 对其进行统计分析,得出以下结果。

(一)时间分布

国内对于家庭语言规划的研究起步较晚,进入2003 年后才出现相关研究文献,且2003 年至2016 年发展极为缓慢,相关文献数量极少,直至2017 年出现井喷式增长,家庭语言规划成为国内语言学界的新兴领域。如图1所示,家庭语言规划研究文献出版年份分布不均匀,第一阶段(2003—2010 年)共发表文章6 篇,占10%;第二阶段(2011—2016 年)发表文章15 篇,占25%;第三阶段(2017—2019 年)发表文章38 篇,占65%。从第一阶段到第二阶段,文章数量缓慢增长;第三阶段文章数量骤增,相当于第一阶段文章数量的6倍之多。

2017 年文章数量急剧上升的原因之一是《语言战略研究》期刊开设了“家庭语言问题”研究专题,刊发了七篇论文,涉及了家庭语言政策类型、儿童语言发展、多语发展等主题;同期的“家庭语言多人谈”栏目收录了12位专家的学术观点,引起了学术界的积极探讨。2019年第2期又开设了专题“家庭语言规划”,发表了12篇文章(主持人语除外),涉及了方言或少数民族语代际传承、海外华人家庭语言规划、跨国婚姻家庭语言规划等主题。

图1 时间分布趋势图

(二)方法分布

在59 篇文章中,非实证研究有14 篇,占23.7%;其中进行理论探讨的思辨性文章有9 篇;综述类文章5 篇。实证研究共有45 篇,占76.3%。在这些实证研究中,研究方法采用质化法的有14篇,占31.1%;研究方法采用量化法的有10 篇,占22.2%;采用混合法的有21 篇,占46.7%。其中问卷调查、访谈、民族志、半结构化访谈是最常用的数据收集方法。在研究时间上,共时研究的有40篇,占88.9%;历时调查的有5篇,占11.1%。

质化法呈现小幅下降然后急速上升趋势;相反地,量化法则是急速下降然后缓慢回升的趋势;混合法一直占据最高的使用频率,但也呈现下降趋势,图形为一条类似于抛物线的曲线。在14 篇质性研究文章中,民族志是最常用的研究方法,因其带有文化解释的指向性、多层次性、以及可以深入家庭内部进行长期细致的观察研究等特性,对于家庭语言规划来说,是一种很有效的研究方法。问卷调查法和访谈法相结合是混合法中最常见的组合,由于家庭语言规划研究特有的私密性和复杂性,单一的量化研究方法无法深入细致地了解研究对象,而质化法可弥补量化法的缺陷,量化分析作宏观考察、质化分析作微观探究[8]。就研究时间来看,共时研究远多于历时调查,占优势地位。

(三)对象分布

研究对象包括调查地区、研究群体以及具体的研究样本,这种情况下的统计样本总数为30篇。调查地区中,我国西北部地区位居榜首,共7篇(新疆3篇、内蒙古2篇、甘肃1篇、青海1篇),占23.3%;其次是海外地区有6 篇,占20%;江浙沪地区,有4篇,占13.3%;然后是广东和湖北地区,各3篇,分别占比10%;此外,有北京、山东、福建、香港等地。由此可以看出,国内研究地区多聚焦于西北部少数民族聚居的地区和沿海经济发达城市,还存在大量地区的家庭语言规划研究呈现空白的情况。另有6篇文章未标明地区。

从研究群体上来看,研究对象有城市居民家庭(8 篇)、乡村家庭(1 篇)、少数民族家庭(7 篇)、国内城际移民家庭或城市与乡村间移民家庭(5篇),以及跨国婚姻家庭(1 篇)。这与研究地区分布呈现出对应性和一致性,多数研究者关注城市家庭语言规划,对乡村家庭的研究非常少。随着我国经济的迅速发展与全球化,人口流动越来越频繁,移民家庭的家庭语言规划自然而然成为研究热点,但对于跨国婚姻家庭的研究还很匮乏。

从研究样本的结构来看,10人以下的研究有9篇,占30%;10 至100 人的研究有7 篇,占23.3%;101人至300人的研究有2篇,占6.7%;300人以上的研究有7篇,占23.3%。另有5篇未标明样本量。

三、国内家庭语言规划研究内容分析

本文参照了尹小荣、李国芳对研究主题的分类框架,将研究主题分为四类:家庭因素作为其他主题的外部辅助变量、家庭语言规划的内外部因素、家庭语言规划的工作机制和家庭语言规划的主体间性。

(一)家庭因素作为其他主题的外部辅助变量

家庭因素作为其他主题的外部辅助变量指文章不直接或专门研究家庭语言规划,而是另有主题,家庭因素只作为变量或影响因素之一存在。这里主要介绍家庭作为辅助变量在语言习得与使用研究中的作用。

首先,在语言习得方面,叶彩燕等在《父母语言策略与粤英双语儿童语码混合现象》[9]中通过对9 名同时习得双语的中国香港儿童的语料库数据进行分析,对“1P1L(一家长一语言)”和“1P2L(一家长二语言)”条件下的混码频率进行比较,以探讨双语儿童的语码混合现象及其与语言输入的关系。结果发现,混码频率在不同语言语境下是不对称的:儿童在粤语语境下的混码比英语语境下的混码频率更高。“1P1L”环境下儿童的混码比“1P2L”环境下儿童的混码更普遍。因此,儿童的语言发展与使用在很大程度上受来自家庭的输入的影响。

其次,家庭因素的作用在语言使用中也有体现。李鑫的《泰国华裔和非华裔3-6 岁儿童家庭语言生态、语言规划与语言学习状况对比研究》[10]对泰国华裔和非华裔3-6 岁儿童的家庭语言生态、语言规划与语言学习状况进行对比研究,以3岁至6岁的华裔儿童为研究对象,采用问卷调查的方法,对泰国华裔家庭和非华裔3-6 岁儿童家庭对汉语学习使用、兴趣、目标、期望值等方面进行分析对比,以探究家庭因素对儿童华文教育的影响。研究显示华裔家庭的语言生态环境相比于非华裔更有利于儿童掌握和学习语言。

(二)家庭语言规划的内外部因素

家庭领域语言规划的内部影响因素主要包括家庭的类型因素及语言态度因素。第一,家庭的类型因素。从居住区域分类,可以分为农村居民家庭和城镇居民家庭。对于城镇居民家庭语言规划的研究主题主要有方言代际传承,如刘群的《家庭语言规划多元化特征缘由探析》[11]、汪卫红等的《方言代际传承中的父母媒介转译行为》[12]、邹春燕的《广州客家家庭方言代际传承研究》[13];儿童语言培养,如汪卫红、张晓兰的《中国儿童语言培养的家庭语言规划研究:以城市中产阶级为例》[14];家庭语言规划现状调查,如周贝、肖向一、刘群的《杭州市区学龄前儿童家庭语言规划状况调查——以父母学历大专以上背景的家庭为对象》[15],张治国、邵蒙蒙的《家庭语言政策调查研究——以山东济宁为例》[16],武丹的《广州市小学生家庭语言规划调查》[17]。从迁徙特征分类,可以分为移民家庭和非移民家庭。移民家庭又可分为国际移民家庭和国内城市间或城乡间移民家庭。移民家庭面临着新语言与祖语的冲突,如何转换家庭语言规划成为亟待解决的问题,如吕斌的《城市移民家庭的语言规划研究》[18]。第二,语言态度因素。王玲的《语言意识与家庭语言规划》[19]通过对南京居民家庭语言使用现状进行调查,研究分析父母语言意识、家庭语言规划与儿童语言使用三者之间的关系。研究发现,父母的语言意识会直接影响语言管理及其语言实践,进而影响到儿童对语言的使用,这种作用是决定性的。然而随着儿童的社会化程度越来越高,开始形成独立的语言意识,这种影响便会逐步减弱。

家庭语言规划的外部因素则体现在社区、学校、社会语言环境等方面。关于影响家庭语言规划的决定性因素是内部的还是外部的,研究者们没有达成一致。张治国、邵蒙蒙的《家庭语言政策调查研究——以山东济宁为例》[16]认为在外部影响因素一定的条件下,家庭内部的影响因素在家庭语言规划中起着关键的作用。方小兵的《从家庭语言规划到社区语言规划》[20]认为语言规划应在社区中研究,倡导基于社区的语言规划。他认为相比于外界环境的力量,家庭单位对语言规划的自主力是微乎其微的,主张在社区中研究家庭语言规划,通过言语社区五要素考察社区融入动机、社区经济、社会网络等对家庭语言规划的影响。

(三)家庭语言规划的工作机制

家庭语言规划的工作机制是指家庭语言规划的过程和机理,即“家庭语言规划是怎样作用的”。国内学者多从描述与分析家庭语言使用与语言实践的角度,以期阐明家庭语言规划的工作机制。李国芳、孙茁《加拿大华人家庭语言政策类型及成因》[21]通过对加拿大华裔移民家庭的调查研究,和对4 个不同类型的典型家庭进行比较分析,构建了加拿大华裔移民家庭的家庭语言规划连续发展模型。他们认为每一个家庭的语言政策都不是固定不变的,而是在内、外环境的影响下动态变化,逐渐发展的。然后从社会及社区环境因素、父母因素、儿童的能动性因素三个方面进行了归因分析,探讨了多种因素共同作用,如何促成这些家庭复杂而丰富的家庭语言生态和语言行为,以及反映在儿童的语言发展情况上。董洁《家庭中的“声音”:海外华人家庭语言规划案例二则》[22]对两个华人移民家庭进行了长期的追踪研究,利用声音理论对收集到的语料进行了分析,阐释了处于显、隐性不同家庭语言规划方式下,“失声现象是如何发生的”。

此外,也有学者将家庭置于大环境中来探讨家庭语言规划的工作机制。许静荣在其《家庭语言政策与儿童语言发展》[23]中构建了家庭语言生态环境下语言政策作用模型。该模型描述了外部环境中社会文化、身份认同等因素如何影响父母的语言意识,进而影响父母对子女的语言习得方式及过程的语言规划,由此取得的语言规划效果反过来又实现该家庭语言规划所对应的社会文化、身份认同等诉求,循环往复,形成闭环。

(四)家庭语言规划的主体间性

家庭语言规划的主体间性指家庭语言规划中主体与客体的关系不再是父母对应主体,孩子对应客体这种二元对立的关系,而是双向流动的动态关系。目前国内已有的研究普遍认为家长或父母是家庭语言规划的主体,儿童是家庭语言规划的客体,家长或父母实行家庭语言规划,而实施的对象是儿童。家长与儿童是“主-客”关系,二者是对立的且不可相互转化的,体现出单一的主体性。如王玲的《语言意识与家庭语言规划》[19]认为父母语言意识对其孩子的语言发展的影响是起决定性作用的。

但实际上儿童也是家庭语言规划的主体,而不是被动消极地接受语言规划的客体,家长与儿童之间的关系应体现出交互的主体性,即主体间性。李德鹏的《我国家庭语言规划的基本要素分析》[24]认为,首先,家长的语言意识对于孩子语言使用的影响是随着孩子的社会化逐渐减弱的,成年的孩子会自主选择语言,成为家庭语言规划的主体。其次,未成年的孩子在语言学习过程中也有自己的想法与偏好,也会争取家庭语言规划的主体地位。

叶小燕、高健的《家庭语言政策研究述评》[25]认为,多数研究都注重描述父母或家长在家庭语言规划中的行为或作用,研究者习惯从父母的视角来描述语言实践与语言管理;儿童被视为家庭语言规划的被实施者,且无法影响家庭语言规划的实施,个体的能动性受到忽视。在研究过程中,对家庭内部之间交流的观察多集中在家长之间、家长与儿童之间的交际上,而儿童与兄弟姐妹或同学朋友之间的交际却鲜少受到关注。

四、对策

国内家庭语言规划研究刚刚起步,仍存有较大的研究空间。根据现有研究存在的问题,推动家庭语言规划国内研究取得进展可采取以下对策:

第一,加强质化研究和历时研究。与国内研究不同的是,国外关于家庭语言规划的研究方法以质化法为主,其占据着稳固的优势地位。就家庭语言规划特有的动态性、私密性和复杂而言,单一的量化法难以深入、细致地进行观察研究,质化法可弥补量化法的不足,然而目前国内只有一小部分实证研究是质化研究。历时研究更是寥寥无几,造成了家庭语言规划相关研究普遍不够深入的现状。

第二,扩大研究对象范围。目前大多数研究的对象在地区上集中于江浙沪和广东等沿海经济发达地区或少数民族聚集区域;在家庭类型上关注移民家庭、少数民族家庭;在研究问题上关注方言的代际传承、少数民族语言的代际传承、外语学习、普通话学习。然而中国地域辽阔,是多民族多语言的国家,语言资源极其丰富,还存在大量地区相关研究呈现空白的状态。由此应扩大研究对象范围,关注我国西南、中原、东北地区的家庭语言生态环境。其次,旅居中国的跨族跨国婚姻家庭数量越来越多,然而对这类多语家庭的研究阙如,有待进一步展开研究。再次,研究对象家庭类型多为年轻父母与未成年孩子或祖孙三代组成的家庭,而对孩子已成年的家庭类型的研究寥寥无几。

第三,深化理论研究。目前国内学者对家庭语言规划的研究多数以Spolsky 的语言政策理论为指导,围绕该理论框架展开。该理论框架对调查家庭语言规划现状、了解影响家庭语言选择的因素有一定的指导性,但在深入探讨家庭语言规划工作机制方面,这些影响因素如何相互作用,如何影响最终家庭语言规划的实施,该理论存在一定的局限性。应进一步进行理论探索,研究专门适用于家庭域语言研究的理论框架。

第四,关注家庭语言规划与实践在社会、文化、心理和情感方面的研究。国外大量学者与研究者也逐渐将目光聚焦于这方面的研究。如Tannenbaum 从心理学角度出发,她认为家庭语言规划是一种心理防御机制和处理机制,在研究中采用了心理分析学的理论框架,来描述与解释家庭语言规划的形成过程与机制。而国内目前对这一方面的研究还处于空白状态。

第五,关注家庭语言规划与其它层次的语言规划的相互作用和影响。尽管许多学者现在开始认识到经济、政治以及其他因素与语言之间的相互关系,但这些因素却经常受到忽视。目前现有的家庭语言规划研究基本上都将目光聚焦于单一的家庭层面,或是将家庭与社区这两个微观层面的语言规划联系起来进行研究。然而,家庭语言规划这种“自下而上”的微观层面的研究实际上也是宏观层面的语言政策研究的具体体现,二者是相互影响相互作用的关系,因此,针对家庭语言政策与其它层次的语言政策的相互作用和影响的研究值得学者们关注。

结语

在中国这样具有广袤的领土和复杂的社会语言生态的国家,语言政策的研究有着“肥沃的土壤”,应该受到更多专家学者的关注。有关家庭语言规划的研究还相当年轻。通过研究分析我们发现:国内家庭语言规划相关研究在研究方法、研究对象、理论基础、与其它层次的语言规划的相互作用和影响及其在社会、文化、心理和情感方面的研究上有待更深层次的探索,值得学者们的关注与研究。家庭语言规划研究不仅对我国的语言政策研究具有重大理论意义,而且对解决诸如语言权利保障、方言或民族语传承、外语教育等问题具有现实意义。从微观的角度入手,“自下而上”地对我国语言政策进行更为细致的研究,能够为宏观语言政策的制定提供更加科学全面的理论与实践依据。