消费价值的重构:居民文化消费行为及其影响因素研究

——基于中国综合社会调查

2020-11-18陆卫群玉钊华

陆卫群,玉钊华

(贵州大学 公共管理学院,贵州 贵阳 550025)

文化消费指的是人们为了能够满足自己的精神文化生活所采取各种不同的方式消费精神文化产品和精神文化服务的行为[1],它包括艺术、娱乐、教育等多方面消费。近年来,文娱相关产业的发展为我国居民提供多层次、多门类的文化生产和服务体系,在互联网等信息技术支持下,人民在文化娱乐等方面的消费被激发出来,文化消费比重不断上升。2018年国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》,提出要以高质量文化和旅游供给增强人民群众的获得感、幸福感。文化消费已成为了我国经济的一个新增长点,成为消费升级的重要表现。根据已有的国际经验,当国家的人均GDP在低于1000美元的时候,居民消费形式主要以日常的物质生活消费为主;当国家的人均GDP介于1000~3000美元时,居民消费形式变为精神文化与物质需求并重;当国家人均GDP达到5000美元及以上时,精神文化消费将成为主要的消费形式,占据主导地位。根据2016年《中国统计年鉴》的数据显示,我国人均GDP己超过8000美元[2]。这表明以文化教育体育为代表的文化消费模式将成为未来的消费主导,居民的消费价值也就开始出现新的价值观念重构。有学者研究也指出,近年来,在扩大内需的政策指引下,我国文化消费正在迅速增长,支柱性产业地位不断的增强,具有巨大的发展潜力与发展空间[3]。关于文化消费的议题未来将成为关注的重点。

据已有的文献表明,对文化消费的研究主要集中于其特征、现状、作为自变量以及因变量的影响探讨等方面。在研究文化消费的特征方面,赵怡虹等(2018)基于天津市相关数据分析,认为处于数量扩张期的文化消费表现出文化消费环境与文化消费满意度较高、城乡居民文化消费领域仍存在较大差异但趋势正趋向收敛的特征,形成一种“倒逼”机制[4]。王芳(2017)则以网络形式的文化消费为切入点,得出网络文化消费表现出不受条件(时间、地点)限制性、更具个性、边际收益提高、群体规模大、选择领域宽的特征[5];在研究文化消费的现状方面,国内学者多以国家发布相关数据为论据,从宏观上阐述现状。郑屹立(2018)认为,目前我国的文化消费表现为精神文化消费在家庭消费结构中所占比重偏低、家庭精神文化消费非理性、内部结构不平衡、受西方影响严重。许多家庭的文化消费偏向于娱乐型与消遣型,忽视了剩余两种智力型与发展型消费[6]。刘容(2018)则从我国五个典型城市(北京、上海、天津、西安、成都)出发,认为当前我国城市文化消费发展滞后于经济增长和居民收入增长水平,还存在着文化消费产品相对单一、文化消费供求不平衡、城乡文化消费二元化等问题[7];在作为自变量的影响研究方面,李光明等(2018)通过实证检验得出文化消费通过两个中介(外显性路径与内隐形路径)分别能构建新市民的阶层认同与增加社会资本,从而直接的影响新市民的主观幸福感,起到正向作用[8]。也有学者对比物质与文化消费,认为文化消费比物质消费更显著影响主观幸福感[9](李小文等,2016)。其次,还有通过城乡比较得出城镇居民的文化消费均高于农村居民[10](罗茜,2017)。最后,也有学者探讨文化消费对经济增长[11-12](张梅等,2019;安乾,2019)、价值观[13](费君清等,2016)等多方面因素的影响;在作为因变量的影响因素方面,资树荣等(2019)则通过当当网图书销售数据分析得出文化的产品属性(图书的类型、丛书、获奖、评论数量等属性)对文化消费具有显著的正向作用[14]。王志标等(2018)对郑汴两地的调杳数据进行实证检验得出习惯养成、代际传递、学历、攀比心理对大学生文化消费有显著的正影响,而调查者的家庭经济情况对文化消费有显著的负影响[15]。周锦等(2018)则通过对江苏省大学生问卷调查得出是否独生子女、就读学校类型、常去文化消费场所的距离、可选择的文化消费种类和数量、可支配的消费金额等对文化消费有正向的影响[16]。此外,也有学者从社会保障[17](刘晓红,2013)、文化产品的价格与供给[18](陈雷等,2013)、政策因素[19](冯祎,2012)、收入水平[20](刘恩猛,2012)等方面探讨对文化消费的影响。

综上考量,国内已有不少学者对文化消费展开研究,也大都集中在近几年。在集中探讨文化消费影响因素的研究中,已有学者研究所基于的数据库大都是区域性的,如通过当当网销售数据或是一些地方性调查(郑汴两地、江苏省),前者研究较少的涉及社会、人口等方面的因素,后者的研究仅针对大学生群体。本研究将利用信效度更高且更具权威性的中国综合社会调查数据来展开研究,分析当前我国居民文化消费行为并通过OLS模型的形式来分析其相关的影响因素。

一、研究设计

1.数据来源

本文数据主要来源于中国综合社会调查(China General Social Survey,简称CGSS)。该调查是由中国人民大学“中国调查和数据中心”负责执行,是中国调查与数据中心联合了全国各个省市40多家的大学及科研机构,通过科学的抽样方式,对全国28个省(直辖市、自治区),132个县(区)的个人进行调查,有效居民样本10968份。目前最新的中国综合社会调查数据是2018年发布的版本,也是当前可利用的且信效度最高的国家社科调查数据之一。现在也仍有众多研究者利用这个数据库来开展研究。通过对所选的相关变量进行数据筛查、缺失值处理,最终得到有效问卷7598份。

2.变量设置

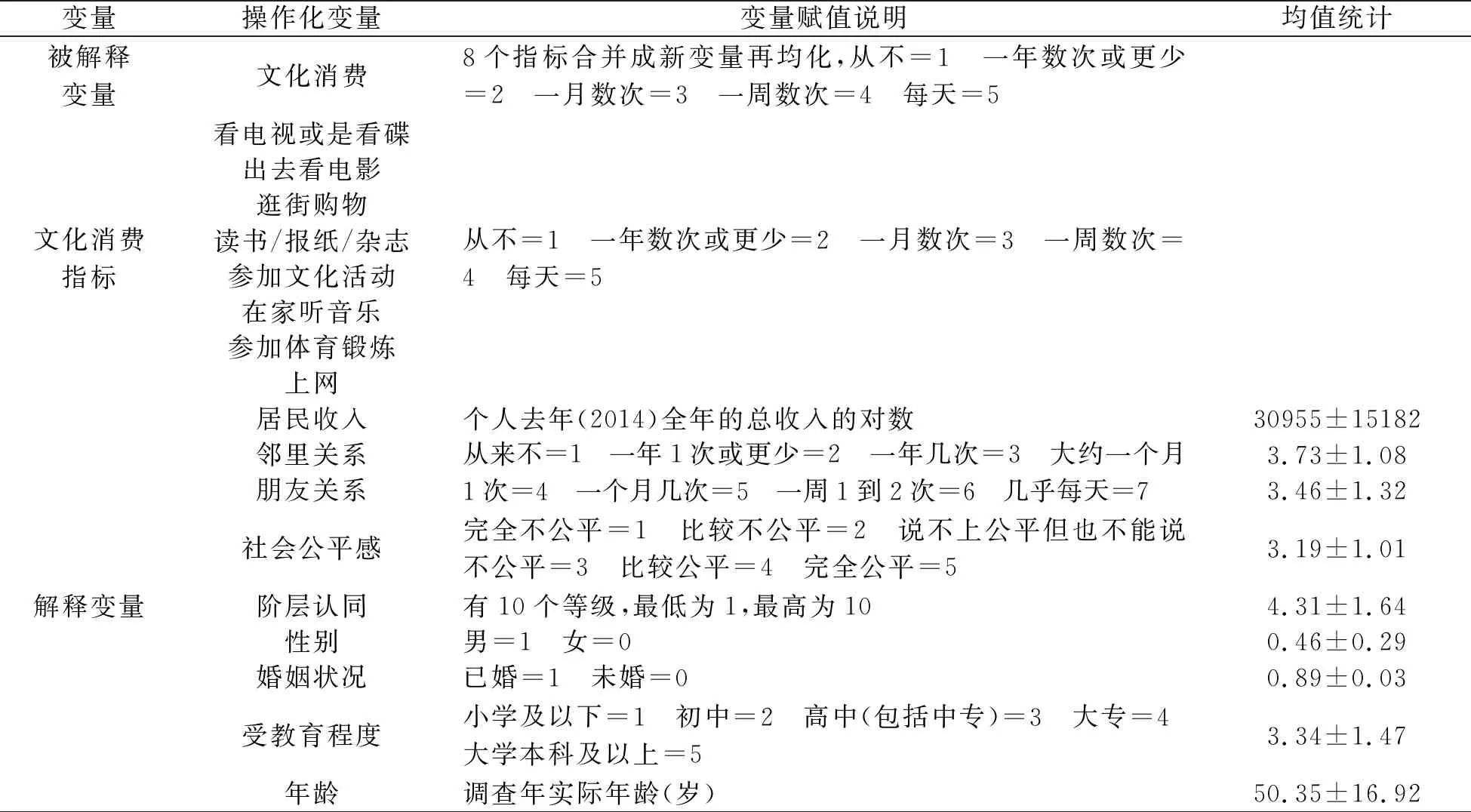

被解释变量为“文化消费”,分别选取“看电视或是看碟、出去看电影、逛街购物、读书/报纸/杂志、参加文化活动,比如听音乐会,看演出和展览、在家听音乐、参加体育锻炼、上网”8项测量指标,答案分为“从不、一年数次或更少、一月数次、一周数次、每天”,分别赋值1-5。基于社会科学研究中往往将间隔差异相等的定序变量默认为定距变量[8],通过加总的方式转化为新的变量“文化消费”。

解释变量选取:居民收入、社会资本、社会公平感、阶层认同等,其中社会资本由两个具体的测量指标(邻里关系与朋友关系)、性别、婚姻状况、受教育程度、年龄等。具体各变量的赋值设置以及相关变量均值统计见表1。

表1 变量定义及均值统计

3.模型设置

从变量的属性上看,绝大多数的模型变量都属于定类或是定序变量。但在社会科学实际研究中,由于一些变量间相邻属性的差异基本上是相等的,所以往往将这些变量默许为定距变量[8]。

本研究的因变量为“文化消费”,采用OLS模型进行分析,相应的回归模型为:

E(y)=α0+β1x1+β2x2+β3x3+…+βkxi+ε

模型公式表示一个多元线性回归模型,一共有i个解释变量(自变量),x是影响到因变量发生变化的一系列自变量。α0是截距项,β是自变量的参数向量,ε是随机扰动项。

二、实证分析

1.文化消费状况及城乡比较分析

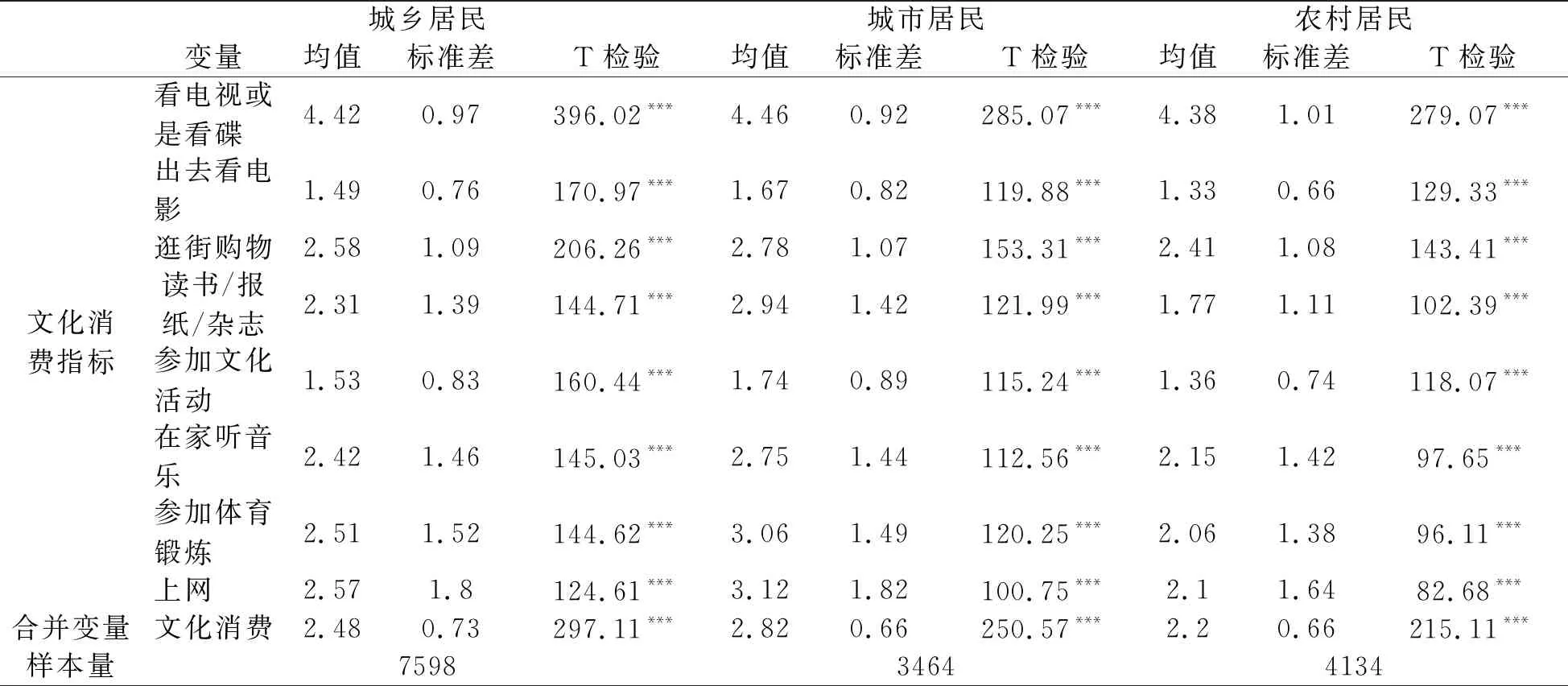

通过表2可以看出,在城乡居民、城市居民、农村居民的文化消费行为,如“出去看电影、参加文化活动、读书/报纸/杂志、在家听音乐、参加体育锻炼、上网、逛街购物、看电视或者看碟”等均通过T检验,P值均小于0.01。其中,城乡居民一共为7598个样本,城市居民为3464个样本,农村居民为4134个样本。

表2 文化消费行为城乡比较

在总的城乡居民文化消费中,“看电视或者看碟”为居民参与频率最高的文化消费,均值为4.42,接近于“一周数次”;“出去看电影”是居民参与频率最低的文化消费行为,均值为1.49,接近于“一年数次或更少”;“逛街购物”的均值为2.58,接近于“一月数次”;“读书/报纸/杂志”的均值为2.31.接近于“一年数次或更少”;“参加文化活动”的均值为1.53,接近于“一年数次或更少”;“在家听音乐”的均值为2.42,接近于“一年数次或更少”;“参加体育锻炼”的均值为2.51,接近于“一月数次”;“上网”的均值为2.57,接近于“一月数次”。

在城市居民与农村居民文化消费行为的比较中,看电视或是看碟、出去看电影、逛街购物、参加文化活动、在家听音乐等参与频率相差较小,而读书/报纸/杂志、参加体育锻炼、上网等参与频率相差较大。其中,在“读书/报纸/杂志”中,城市居民参与均值为2.94,接近于“一月数次”;农村居民参与均值为1.77,接近于“一年数次或更少”。在“参加体育锻炼”中,城市居民参与均值为3.06,接近于“一月数次”;农村居民参与均值为2.06,接近于“一年数次或更少”。在“上网”中,城市居民参与均值为3.12,接近于“一月数次”;农村居民参与均值为2.1,接近于“一年数次或更少”。

2.文化消费行为的影响因素分析

在进行模型分析之前先对变量进行正态分布检验,结果显示P值均大于0.05,符合正态分布。然后对被解释变量与解释变量进行相关分析,剔除不相关的变量。变量“性别”并未通过相关检验,剔除出模型(由于篇幅有限,相关分析报表未报出)。最后在减少模型内生性的前提下使用工具变量法进行模型分析。模型分析结果见表3。

表3 文化消费影响因素模型分析

表3呈现的是关于文化消费行为的OLS模型结果。模型排除变量“邻里关系”与“社会公平感”,剩余6个模型拟合系数均为0.000,拟合度良好。

模型1是以文化消费行为为因变量,纳入解释变量受教育程度。结果显示,36.6%的文化消费行为参与差异来自于受教育程度不同,受教育程度越高,文化消费行为参与就越频繁,具有正向的影响作用。模型2是在模型1的基础上,纳入新的解释变量“居民收入”。结果显示,有4.1%的文化消费行为参与差异来源于居民收入的不同,居民收入越高,文化消费行为参与就越频繁,具有正向的影响作用。模型3是在模型2的基础上,纳入新的解释变量居民所具有的“朋友关系”。结果显示,1.1%的文化消费行为参与差异来源于居民朋友关系来往频率不同,居民的朋友关系来往越频繁,其文化消费行为参与也越频繁,具有正向影响作用。

模型4是在模型3的基础上,纳入了新的解释变量“年龄”。结果显示,0.8%的文化消费行为参与差异来自于居民不同的年龄,居民的年龄越大,其文化消费行为参与的频率就越低,具有反向的影响作用。模型5是在模型4的基础上,纳入了新的解释变量“阶层认同”。结果显示,0.5%的文化消费行为参与差异来源于阶层认同的不同,居民阶层认同感得的分数越高,认为自己在越高的阶层,其文化消费行为的参与频率就越高。模型6是在模型5的基础上,纳入了新的解释变量“婚姻状况”。结果显示,0.2%的文化消费行为参与差异来自于婚姻状况的不同,已婚的居民参与文化消费的频率低于未婚的居民。

三、结果与讨论

本文基于中国综合社会调查数据,系统的研究了我国居民的文化消费状况并通过多元回归模型探讨了其相关的影响因素,得到了以下的研究结果。

1.从文化消费不同的类型出发,总的来说我国居民文化消费行为频率处于较低的水平

在日常娱乐性文化消费类型里,“看电视或者看碟”为居民参与频率最高的文化消费行为,将近“一周数次”,其余的文化消费行为参与频率都处于“一月数次”及以下,这可能是受到时间、空间、金钱的限制以及多年的生活习惯影响。“看电视或者看碟”相对简单易行,不受场地限制,成本也较低,也是传统意义上家庭重要的休闲活动之一。其余的日常娱乐型的文化消费,“出去看电影”“在家听音乐”“参加体育锻炼”“上网”“逛街购物”就处于相对较低水平。“出去看电影”受限于场地、金钱、上映的电影数量等因素,是参与频率最低的文化消费行为。

对于一些具有自我学习提升作用的文化消费,如“读书/报纸/杂志”“参加文化活动”,我国居民的参与频率均接近于“一年数次或更少”的水平。前者可能受到现代性社会“快”文化的冲击,在面对需要花费较多时间的阅读方面,便很难能有较多的时间精力参与其中。后者可能是我国居民对文化活动的重视程度仍较低,参加文化活动也没有正式的成为日常生活中的普遍行为,如参加展览等等。换句话说,参加文化活动仍集中于少数群体。我国居民在学习型的文化消费方面仍处于较低水平。

城乡相比,农村居民在“读书/报纸/杂志”“参加体育锻炼”“上网”等文化消费行为参与频率较低,农村居民可能在知识获取的意识、健康意识上仍相对欠缺,加之农村地区也没有完善的设备或是场所,读书看报、体育锻炼或是上网,这些文化消费行为也就更难以实现。

2.从影响因素上看,居民文化消费行为受多重因素的显著影响

(1)性别、社会公平感、邻里关系未能影响文化消费参与频率

从性别上讲,相比于传统男性主权的社会,而今现代社会里女性获得了更多的自主权力,获得了更多平等的机会,以往的性别权力差异观念在消亡,因而同男性一样在文化消费方面并不会显示出显著的差异;社会公平感并未能影响到居民文化消费的原因可能在于我国国民的文化内敛性,即只要当前社会未表现出高水平的不公平,大多数居民不会把对社会的不满强烈的发泄出来,表现出一种相对能接受的态度。当然,每个社会都会隐藏着一定的不公平现象,也说明我国的社会不公平感仍在一个相对良好且可控的状态;从邻里关系上讲,与费孝通先生所阐述的传统乡土社会不同,进入工业化社会以来,社会分化越发显著,传统血缘地缘联结的邻里团体格局逐渐被打破,个体或是家庭成了居民行动的基本单位,从某种意义上讲邻里只是处于同一个空间的陌生人。

(2)受教育程度、居民收入、朋友关系、阶层认同等可以从正向预测文化消费参与频率

受教育程度越高,对自我本身的精神文化需求也有了更高的意识,高的受教育程度本身也就需要更多的文化消费,特别是自我学习提升型的文化消费。资源也是具有转换性,受教育程度越高,越有机会获得更多的社会地位、经济收入等,也就有更多的金钱、更多的可控休闲时间去参加各种文化消费。朋友关系能影响到居民文化消费行为参与频率的原因可能在于居民的朋友关系来往越频繁,意味有着较强的社会关系网络,也就越需要通过各种文化消费行为,如参加体育锻炼、看电影等,可以不断的巩固和强化这种关系网络,所以就有可能更频繁的参与文化消费;从阶层认同上讲,居民的阶层认同感越高参与文化消费的行为越频繁的原因,可能在于认为自己阶层越高的居民,往往具有较多的权力、地位和财富,也就有更多的机会去参与文化消费。

(3)年龄、婚姻状况可以从反向预测文化消费行为参与频率

从年龄上讲,年龄越大参与文化消费的频率越低的原因,可能在于年龄越大的居民接触到现代文化消费的机会较少。相比于年轻一代,老一代很多人可能都未曾接触到比如电影院、音乐厅、健身房这种现代的文化消费场所,对于很多新兴的文化消费还得通过反向社会化传播,所以也就较少的参与到文化消费中去。已婚居民相比于未婚居民参与文化消费行为频率较低的原因,可能在于已婚居民自身生活关注重点的转移。已婚居民更多的考虑到家庭或是孩子身上,对于自身文化消费上也就降低了时间、金钱等方面的供给。

基于以上结论,可以从以下三个方面提高我国居民的文化消费水平。

第一,提高居民文化消费的重视度,释放内需的文化消费力。可通过宣传教育,利用数字化新媒体手段,引导居民更多的参与到文化消费中去。特别是针对受教育程度低、收入水平较低的群体,比如农民工群体,更要加大宣传力度,让其更多的追求精神文化消费,进而提升自身的生活幸福感。社区机构也要加大宣传鼓励已婚居民或是大龄人员参与其中,只有让精神文化消费成为一种自觉的行为,才能不断的提高精神文化消费在生活中的比重,提升居民的消费层次和消费品味,提高居民自身的生活幸福感。

第二,同时也要提倡重文化、有节制的理性型文化消费,反对纯消遣、找刺激的非理性文化消费。一方面,相关部门可以通过新闻社会舆论的方式对居民文化消费进行合理的引导;另一方面,对于一些低劣、低俗的文化产品,相关司法部门要进行严厉的打击,并建立能保障消费监督部门发挥作用的制度或法规,进一步的保障居民文化消费的质量与层次。

第三,向农村地区提供更多的文化消费场所、设备,极大发挥农村潜在的消费市场。因地整合文创、文娱、旅游等多方资源,鼓励具有本地特色文化项目集聚化、产业化发展,打造集文化生产、消费、互动体验为一体的平台,为乡村振兴带来新的思路。