新冠肺炎疫情中捐赠行为传染机制研究

——兼析社交焦虑与自我控制的调节作用

2020-11-16李建标李帅琦

李建标 李帅琦

一、引言

2020年以来,新冠肺炎疫情激发了国人的捐赠热情,截至2020年6月,仅中国红十字会总会机关和中国红十字基金会就共接受用于新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物24.93亿元(1)中国红十字会,“中国红十字会总会接受使用新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物动态”,https://www.redcross.org.cn/html/2020-06/71790.html。。与以往灾害时期慈善捐赠所不同的是,当前互联网的高度发达使得信息丰富度和互通及时性有了前所未有的提高,同时也极大拓展了捐赠渠道(李哲,2020[1]),这些情况使得社会公众个体能够通过更便捷且广泛的渠道进行慈善捐赠,进而提高了他们疫情捐赠的权重。当然,这一过程并非一帆风顺,2月份武汉红会的低效率严重伤害了捐赠者的感情,为此,5月12日民政部印发了《民政部关于做好疫情防控常态化形势下慈善捐赠工作的通知》,要求“各级民政部门要在巩固疫情防控慈善捐赠工作成果的基础上”,要针对捐赠者和社会公众“有针对性地开展心理疏导等服务”,也就是说政府已将个体捐赠者与潜在捐赠者的心理状态与捐赠行为界定为重要的工作对象。在这种情境下,探讨个体捐赠者和潜在捐赠者的捐赠动机、行为及其影响机制能够为相关政策制定提供参考。

以往的研究中,个体的慈善捐赠行为往往源自于三个维度的动机:其一,个体内在的偏好,比如纯利他和温情效应(Ribar和Wilhelm,2002[2];Null,2011[3];Konrath和Handy,2018[4]);其二,因自身捐赠可观察性导致的声誉、自我形象等考虑(Reinstein和Riener,2012[5];罗俊等,2019[6]);其三,接收其他捐赠信息或社会信息导致的规范遵从等动机,这一动机得到了更广泛的关注,诸多研究发现社会信息尤其是他人的捐赠信息能够有效提高个体的捐赠量,因为社会信息展示的易操纵性,被认作是提高捐赠者捐赠量的有效助推机制(Bartke等,2017[7];Van Teunenbroek和Bekkers,2020[8])。然而这些研究往往建立在向捐赠者展示他人正面捐赠信息的基础上(Van Teunenbroek等,2020[9]),在当前信息高速流通的网络社会中,尤其是公众对相关信息极为敏感的疫情状态下,捐赠者和潜在捐赠者不只会接收到他人捐赠的信息,还有可能接收到损害捐赠的信息,甚至会被同伴游说不进行捐赠。损害捐赠信息获取对个体捐赠行为的影响在以往的研究中很少获得关注(Dimant,2019[10]),这也是本文要关注的第一个问题。论文使用在线调查实验的形式,考察向中华慈善总会的“新冠肺炎疫情”项目进行真实捐赠时,他人的捐赠行为或损害捐赠行为信息如何影响个体的捐赠决策,进而对比捐赠和损害捐赠行为的传染性。

社会信息或者说他人捐赠信息对个体捐赠决策的影响与个体所处的社会情境息息相关(Van Teunenbroek等,2020[9])。在当前疫情形势下,人们不得不保持社会距离和自我隔离,避免社会交往,在公共场合保持距离,否则会感到羞愧;离家外出,思考着是否应该一直带着口罩;当忍不住打一个喷嚏,则内疚地环顾四周,害怕别人异样的目光,等等。这些非常态化的社会隔离导致了人们社交焦虑程度的提高(Kashdan等,2014[11]),这种特殊的社会氛围是否会对他人捐赠信息和社会信息的作用产生影响呢?这是本文关注的第二个问题,论文提取个体的社交焦虑程度,考察其对社会信息与捐赠者捐赠行为变化间关系的调节效应,并比较社交焦虑程度不同的个体在面对他人捐赠和损害捐赠信息时捐赠决策改变的差异。此外,个体的捐赠决策最终是否被观察到的社会信息所改变,还取决于个体如何处理自己接收到的信息,而对社会信息的评估与应用同个体的自我控制能力息息相关(Burkley等,2011[12];Wills等,2011[13];Welborn和Lieberman,2016[14])。本文所关注的第三个问题就是探讨捐赠者自我控制能力对其接收到的社会信息同其捐赠决策改变间关系的调节效应。

论文余下部分安排如下:第二部分是文献综述并进行理论分析,提出本文假设;第三部分是研究设计与实验步骤;第四部分对实验结果进行分析;第五部分是总结和展望。

二、理论分析与研究假设

(一)社会信息对捐赠决策的影响及其机制

社会信息即告知捐赠者或潜在捐赠者关于其他人的捐赠行为,而人们经常受到关于他人行为信息的影响,大量文献表明社会信息是提高慈善征募方法有效性的有用工具(Croson和Shang,2013[15];Hysenbelli等2013[16];Smith等,2015[17];Van Teunenbroek和Bekkers,2020[8])。这些研究往往从两方面考察社会信息对慈善捐赠的影响,其一是社会信息对个体捐赠金额的影响,其二是社会信息对个体捐赠参与率的影响。

在对个体捐赠金额的影响方面,Chen等(2010)[18]发现,低于中位数的贡献者在得知其他用户的捐款中位数后,会增加他们对网络社区的自愿捐款;D’Adda等(2017)[19]的研究表明,告诉个体在之前的实验中有大约一半的参与者捐赠了初始资金的一半或更多,会增加个体的捐款。更具体地,Croson和Shang(2013)[15]以及Shang和Croson(2009)[20]的研究发现,社会信息可以使个体的捐赠额提高12%,并且这一效果不会挤出个体未来的捐赠;在一个网络捐赠的实地实验中,Van Teunenbroek和Bekkers(2020)[8]发现社会信息使个人捐赠额提高了17%;通过对在线捐赠数据的分析,Smith等(2015)[17]研究表明,页面可见的过去的平均捐款每增加10英镑,个体的捐款会提高2.5英镑;Agerström等(2016)[21]的研究甚至发现社会信息使得个体的捐赠金额近乎翻倍。

与社会信息对个体捐赠额的影响相比,社会信息对个体捐赠率的提高则作用较弱,Chen等(2010)[18]发现当为个体提供较多的社会捐赠信息时,个体的捐款明显更高,但是捐赠率并不会改变;Van Teunenbroek和Bekkers(2020)[8]发现社会信息并没有吸引更多的捐赠者;这一观点同样被Goeschl等(2018)[22]所支持。当然,也有研究发现了相反的情况,比如Frey和Meier(2004)[23]的研究发现,当向学生宣布有总共有64%的学生进行过捐赠时,有更多获知信息的学生进行了捐赠;Agerström等(2016)[21]发现相比于控制组中42.6%的捐赠率,当向个体展示社会信息时,个体的捐赠参与率显著提高到了69.6%。

进一步的研究探讨了社会信息影响捐赠的机制,认为社会信息通过捐赠者的规范遵从作用于其捐赠行为。关于他人决策的信息会构成社会规范(Bøg等,2012[24];Edwards和List,2014[25];Sasaki,2019[26]),而人类的决策很大程度上受到社会规范的影响,之前的研究发现社会规范为人们提供了在特定情况下如何行动的线索(Meyer和Yang,2016[27])。在行为领域,比如公共物品捐赠(Fehr等,2002[28])、礼物交换博弈(Gächter等,2013[29];Thöni和Gächter,2015[30])、第三方惩罚(Fabbri和Carbonara,2017[31])、信任(Mittone和Ploner,2011[32])等,社会规范对个体行为的影响都得到了验证,在捐赠领域同样如此。Bekkers和Wiepking(2011)[33]发现社会规范与捐赠行为有关,为了进一步证明社会规范在社会信息和个体捐赠行为间的中介作用,Goeschl等(2018)[22]进行了一项改编的独裁者捐赠实验,他们发现规范感知在社会信息和捐赠者捐赠额之间的关系中起中介作用。

(二)社会信息作用有效性的决定维度

尽管大多数研究都发现社会信息对个体捐赠存在显著的正向影响,但是也有研究认为社会信息对个人捐赠数量没有影响(Murphy等,2015[34]),甚至存在负面影响(Meyer和Yang,2016[27];Kubo等,2018[35])。这促使学者们探讨是什么导致了社会信息作用的异质性,它的哪些属性决定了其对他人捐赠额的作用结果,研究发现,社会信息作用的体现取决于三个维度(Van Teunenbroek等,2020[9]):其一,社会信息来源于谁;其二,社会信息有何内容;其三,社会信息所处的社会情境。

在社会信息来源者维度方面,研究发现人们更有可能受到与自己类似或者与自己有类似属性的人的影响,即当个人意识到他人的属性或特征与自己相似时,社会信息的积极影响更有可能发生(Tian和Konrath,2019[36])。这些属性特征包括个人特质、社会身份等(Czap和Czap,2011[37]),比如Hysenbelli等(2013)[16]发现向意大利学生展示意大利人的高捐赠量比向他们展示德国人的高捐赠量更能够提高他们的捐赠决策;甚至有研究发现,即使小组临时组成、小组成员身份随机安排,小组成员的捐赠行为也会正向影响其他成员的捐赠决策(Park和Shin,2017[38])。这种身份特质相似性更高个体的社会信息具有更强影响力的机制,实际上也是捐赠中的同侪效应(peer effects)(王营和曹廷求,2017[39];彭镇等,2020[40])普遍存在的根本原因(Tian和Konrath,2019[36])。

在社会信息的内容维度方面,研究发现社会信息显示适当的捐赠额才会对个体的捐赠决策产生最积极的作用(Croson和Shang,2013[15]),Smith等(2015)[17]发现过高的捐赠额信息不会增加捐赠者的捐赠额;而过低的捐赠额信息同样会降低社会信息的作用,甚至会减少捐赠者的捐赠额(Chen等,2010[18];Hysenbelli等,2013[16];Goeschl等,2018[22])。然而需要注意的是,大部分捐赠相关的研究都局限于探讨正面的社会信息对捐赠者捐赠额的影响,很少探讨负面的社会信息比如损害捐赠行为对捐赠者决策的影响(Dimant,2019[10])。这一问题在其他的社会心理和行为领域,比如在撒谎(Telli等,2020[41])、腐败(Dong等,2012[42])中得以探讨,这些研究发现负面的社会信息同样具有传染性。Dimant(2019)[10]的研究表明当个体获知负面的同伴决策信息时,其决策改变量和改变可能性都高于获知正面同伴信息的情况。基于以上分析,提出假设H1a、H1b和H1c。

假设H1a:他人的捐赠行为信息会提高捐赠者的捐赠决策。

假设H1a:他人损害捐赠的行为信息会降低捐赠者的捐赠决策。

假设H1c:他人损害捐赠的行为信息比捐赠行为信息能够更强烈地改变个体捐赠决策。

(三)新冠疫情下的社交焦虑氛围与捐赠决策改变

基于之前的研究,除了社会信息来源者、内容以外,社会信息起作用时所处的社会情境同样重要,本研究关注捐赠者针对中华慈善总会的新冠肺炎疫情捐赠项目,考察差异化社会信息对他们捐赠行为的影响,不能够独立于新冠肺炎疫情下的社会氛围。在新冠肺炎疫情期间,社会距离和自我隔离是减缓其传播的关键,人们别无选择,只能避免社会交往。人们不能去学校、健身房、拜访朋友、参加聚会、参加兴趣班或参加团队运动。唯一能与之互动的人是家人、室友或伴侣,甚至独自生活,这种社交隔离会维持甚至加重个体的社交焦虑(Kashdan等,2014[11])。

社交焦虑被定义为害怕身处可能被他人评估或审视的社交环境中,随着社交焦虑程度的提高,个体的信息处理能力往往会被扭曲,比如注意偏差、记忆偏差、反应偏差等等(Gu等,2020[43]),这些偏差都以加重负面信息维度权重的形式体现,即社交焦虑程度高的个体过度警觉负面的社会刺激(Harrewijn等,2017[44]),以过分消极的方式感知社会情境(Kashdan,2007[45])等,难以正确处理社会反馈及社会反馈预期(Cao等,2015[46])。相比于社交焦虑程度低的个体来说,社交焦虑程度越高的个体对自身可能获得的社会评价的预期更加悲观(Qi等,2017[47];Creswell,2014[48]),并且更畏惧负面的社会反馈(Van der Molen等,2014[49])。

从之前的分析来看,捐赠相关的社会信息构建社会规范,规范遵从的意愿促使捐赠者的决策向社会信息靠近,他们期望以社会可接受的方式行动(Bekkers和Wiepking,2011[33]),如果他们不遵从社会规范,那么预期会得到负面的社会评价,而社交焦虑程度高的个体既预期自己可能得到更多的负面评价,又更加恐惧负面评价,因而这些个体更有可能被捐赠相关社会信息影响。进一步地,在新冠肺炎疫情下,不根据他人损害捐赠的信息调整行动可能只会预期获得这些自利者的同侪压力,而决策不趋近他人的捐赠信息则除了预期的同侪压力外,还有可能预期获得社会舆论压力、自我心理压力等,在这种情况下,相比于社交焦虑程度低的个体,社交焦虑程度高的个体更有可能被他人的高捐赠信息所影响。基于以上分析提出假设H2a、H2b和H2c。

假设H2a:社交焦虑程度越高个体的决策越有可能被他人的捐赠信息影响。

假设H2a:社交焦虑程度越高个体的决策越有可能被他人的损害捐赠信息影响。

假设H2c:相比于损害捐赠的信息,社交焦虑程度高的个体更有可能被正面的捐赠信息所影响。

(四)自我控制能力与捐赠决策改变

尽管个体的捐赠决策可能受到社会信息的影响,但是捐赠决策是否真的改变最终还取决于个体如何处理自己接收到的社会信息,而对社会信息的评估与使用同个体的自我控制能力息息相关。Welborn和Lieberman(2016)[14]认为个体需要耗费自我控制相关的认知资源来评估他人的观点和行为,进而有选择地调整自己的观点与决策。研究发现,一项规范或者社会信息是否有影响力,取决于个体是否具有足够的自我控制相关认知资源来抑制这一暗示(Burkley等,2011[12];Wills等,2011[13])。自我控制能力越弱,个体越有可能“不假思索”地遵从社会信息形成的规范(Coventry等,2016[50]),比如在一项饮食健康相关的研究中,Robinson等(2016)[51]发现,相对于自我控制能力强的人,自我控制能力低的人更有可能在甜食食用上遵从同伴的规范;在一个营销研究中,Janssen等(2016)[52]发现自我控制能力没有被消耗的个体更有可能因为娱乐产品中植入广告的披露而产生抗拒,更不可能被说服。从这样的角度来看,自我控制能力越高的个体,其捐赠决策越不容易被他人的捐赠信息影响,反之亦然,据此,提出假设H3。

假设H3:自我控制能力越低的个体越容易受到他人捐赠信息的影响。

三、研究设计与实验步骤

(一)研究设计

本文的实验研究为在线进行,实验框架使用改编自Dimant(2019)[10]的两阶段给予或拿取独裁者博弈,为了真实刻画个体在新冠疫情期间的捐赠决策,参与在线实验的个体需要就中华慈善总会的“抗击新冠肺炎,中华慈善总会在行动!”项目(2)详细介绍见中华慈善总会官方网站主页http://www.chinacharityfederation.org。进行捐赠决策。

实验开始时,参与者会面对私人和捐赠两个账户,账户中分别拥有100ECU(实验货币),其需要决定从私人账户中取出部分资金放入捐赠账户抑或从捐赠账户中取出部分放入私人账户。之后参与者会看到其他两个情况与他们类似的参与者在之前实验中的决策,并决定是否改变自己的初始决策并进行变更。之前的研究表明,社会信息来源者与参与者属性和特征的类似程度决定了社会信息对参与者决策的有效程度(Czap和Czap,2011[37];Smith等,2015[17];Tian和Konrath,2019[36]),本文的研究重点放在正面与负面社会信息的影响对比,以及社交焦虑和自我控制对影响机制的调节上,因而在实验中我们控制社会信息来源者与参与者的相似性。

实验操控了参与者看到其他两个参与者的决策,进而形成了三个实验设置:基准设置、捐赠设置和损害捐赠设置。在基准设置中,参与者在初始决策后会看到两名参与者都未改变私人和捐赠账户中的比例;在捐赠设置中,参与者会看到两名其他参与者分别从私人账户中取出81ECU和78ECU放入捐赠账户;在损害捐赠设置中,参与者会看到两名其他参与者分别从捐赠账户中取出80ECU和79ECU放入私人账户。实验综合Shang和Croson(2009)[20]以及Van Teunenbroek和Bekkers(2020)[8]的研究,将其他参与者的决策量定位到80ECU附近。

在线实验结束之后,所有参与者都会获得3元人民币的出场费。此外,随机选择10名参与者,他们将会获得其私人账户中资金(ECU)兑换的人民币,并且实验主持方会将这10名参与者捐赠账户中的资金加倍,兑换成人民币捐赠给中华慈善总会的“抗击新冠肺炎”项目,实验货币与人民币的兑换比例为10 ECU=1元人民币(3)捐赠信息可到中华慈善总会官方网站的信息公开栏目查询,捐赠备注有WJSY1字样,网址:http://www.chinacharityfederation.org/。。也就是说,如果参与者被选中,那么其收益=3+私人账户中实验币金额/10(元),中华慈善总会获得的捐赠额=2×捐赠账户中的实验币金额/10(元);如果参与者未被选中,其收益为3元人民币。

实验中收集参与者的性别、籍贯、兄弟姐妹人数、职业(学生或非学生)、最高学历专业(按照学科大类)、学习(工作)所在地区、年龄、是否党员、家庭平均月收入、个人平均月支出等人口统计学信息,此外在实验结束后测度了参与者的社交焦虑程度和自我控制程度,测度工具如下:

社交焦虑:使用社会交往焦虑量表(Social Interaction Anxiety Scale,简称SIAS)来测度,量表最早源自于Mattick和Clarke(1998)[53]编制的20个条目量表,之后叶冬梅等(2007)[54]进行了中文版改编,条目缩减为19个,使用5点评分,得分越高表明个体的社交焦虑水平越强,本研究中Cronbach’sα=90.2%。

自我控制:使用自我控制量表(Self-Control Scale,简称SCS)来测度,量表最早源自于Tangney等(2004)[55]发布的量表,共19个条目,使用5点评分,得分越高表明个体的自我控制能力越弱,本研究中Cronbach’sα=92.2%。

(二)实验步骤

在线实验通过问卷星的形式来进行,共有724名参与者参与实验,24名参与者因填写信息不全或者明显的错填被排除分析,最后共收集700份有效数据,其中基准设置共收集138份有效数据,捐赠设置共收集283份数据,损害捐赠设置共收集279份数据。所有参与者中男性占39.1%,年龄在18~40岁之间,平均年龄22.85岁,籍贯分布在30个省份,工作与学习地点分布在25个省份(4)实验参与者的籍贯不包括台湾、上海、香港和澳门;工作与学习地点不包括辽宁、陕西、青海、福建、台湾、海南、重庆、宁夏、西藏、香港和澳门。。参与者中82.45%为全日制在校生,19.40%为党员,家庭平均月收入的均值为6 370.96元人民币,个人平均月支出的均值为2 199.04元人民币。

实验分为以下6个阶段:

阶段1:个人信息录入。实验开始时,参与者首先需要填写部分个人信息,为了避免当前填写的信息对后序捐赠决策的可能影响,此处参与者只需要填写性别、籍贯、兄弟姐妹人数、职业(学生或非学生)、最高学历专业(按照学科大类)、学习(工作)所在地区、年龄这些信息,而可能产生内生影响的是否党员、家庭平均月收入、个人平均月支出三项则在整个实验结束后填写。

阶段2:实验指导语和实验说明阅读。完成个人信息的录入后,参与者需要阅读实验指导语,他们被告知在完成本实验的过程中将有可能获得基于自己决策的真实货币报酬(人民币),并获知收益计算规则。整个实验过程中所做决定都以匿名的形式处理。

之后参与者对实验说明进行阅读,他们被告知本次实验涉及新冠肺炎期间的慈善捐赠问题,捐赠的对象为中华慈善总会的“抗击新冠肺炎”慈善项目。在实验开始时,其将会获得一个含有100ECU的私人账户,同时会面对一个100ECU的捐赠账户。参与者需要决定想要做出以下决策中的哪一种:

(1)从捐赠账户中取出部分或全部的资金放入私人账户。

(2)从私人账户中取出部分或全部的资金放入捐赠账户。

(3)保持私人账户和捐赠账户的资金数额不变。

阶段3:初始捐赠决策。阅读完实验说明之后,参与者需要从三种决策中选择一种。如果参与者选择了前两个选项中的一个,那么他们需要填入相应的金额。如果选择保持资金数额不变,那么直接进入下一阶段。

阶段4:他人决策展示。参与者被通知并看到,实验程序根据其在实验开始时填写的籍贯、职业、专业等信息,从之前所做的实验数据库中随机匹配两名情况与其类似的参与者及其决策信息。之后实验程序提供给参与者修改自己之前的决策机会,参与者选择是否改变自己的初始决策,如果选择想要修改初始决策,则进入阶段5,如果选择不修改初始决策则直接进入阶段6。

阶段5:修改决策录入。当参与者决定修改自己的初始决策后,实验程序将参与者的私人账户和捐赠账户中的金额还原到100 ECU,参与者进行第二次捐赠决策,步骤与阶段3相同。

阶段6:社交焦虑与自我控制测度。完成捐赠决策之后,参与者需要填写社交焦虑量表(SIAS)和自我控制量表。之后填写其是否党员、家庭平均月收入和个人平均月支出三项基本信息。

(三)变量名称及含义

表1定义了实验中的变量。

表1 变量定义

四、实验结果分析

(一)描述性统计

表2给出了总样本和不同实验设置中参与者初始决策量、决策改变量、社交焦虑程度和自我控制能力的均值、标准差、最大值和最小值。总体来看,参与者初始决策量(Iniamount)的平均值为3.833,保持在初始点0附近,表明参与者初始的捐赠偏好并没有显著偏向捐赠或者损害捐赠。社交焦虑程度(Socialanx)为50.057,自我控制能力(Selfcontrol)为52.414,都在中值50左右。此外,在观察到他人决策信息后参与者决策改变量的绝对值(Abschange)均值为12.316,从这一结果来看,他人决策可能对参与者的行为存在影响。

表2 描述性统计

(二)捐赠和损害捐赠行为的传染性分析

为了探讨新冠肺炎疫情中捐赠和损害捐赠行为的传染性,即考察他人捐赠或损害捐赠行为对参与者捐赠行为的影响,首先从参与者两次决策的金额着手,三个设置下参与者两次决策金额的配对检验(t检验)结果展示在表3的结果1、结果2和结果3中。从结果2和结果3来看,捐赠行为和损害捐赠行为都具有显著的传染性,当参与者看到其他两个个体进行捐赠决策时,提高了自己的捐赠数额(p<0.01);与之相反,当参与者看到其他两个个体做出损害捐赠决策时,会降低自己的捐赠数额(p<0.01);而在基准设置中,因为参与者看到金额相同但是决策相反的其他两个个体的决策,因而这两个决策对参与者行为的影响抵消掉了,表现为两次决策间参与者的决策金额无显著差异(p=0.858)。

表3 社会信息影响的检验

为了更清晰地考察社会信息对个体自身决策的影响,从所有样本中提取进行了决策变更的参与者的两次决策金额进行对比分析,结果展示在表3的结果4至6中,这些结果同全样本分析的结果一致。综合来说,疫情期间,无论是捐赠行为还是损害捐赠行为都具有行为传染性,他人的捐赠和损害捐赠行为都会对观察到这些行为的个体的决策造成影响,这些结果支持了假设H1a和H1b。

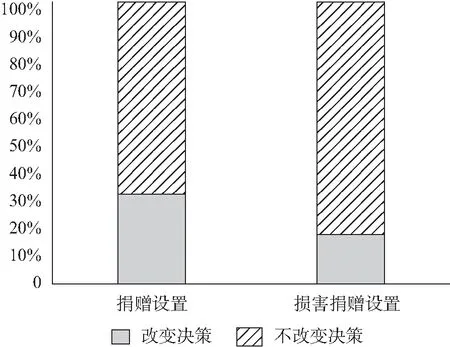

(三)捐赠和损害捐赠行为的传染性强度比较

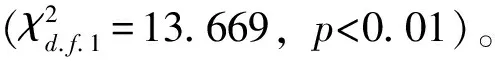

图1 参与者决策改变率

从捐赠量维度来看,表4中分别给出了基于全样本的和以改变决策的参与者为样本的捐赠设置和损害捐赠设置间参与者决策改变量绝对值的非参检验(Wilcox秩和检验),图2中给出了直观描述。表3的结果1表明,总体来看,观察他人捐赠行为对参与者决策的改变量显著高于观察损害捐赠行为(15.177 vs.12.122,p=0.001),即他人的捐赠行为能够更大程度上影响参与者总体的决策改变量,然而这一结果可能源自于有更多的参与者受到了影响。结果2支持了这一观点,即从决策变动者的决策绝对改变量来看,他人的损害捐赠行为能够更大程度上改变观察到这些行为的参与者的决策量(66.314 vs.47.722,p=0.009)。

表4 捐赠和损害捐赠行为信息影响强度对比

图2 设置间决策改变量的对比

综合以上结果,并结合表3的结果来看,捐赠行为能够感染更多的参与者,使他们的决策更倾向于捐赠,相比较而言,受他人损害捐赠行为影响的参与者比例较低,但是一旦他们受到影响,那么其决策的改变量要高于受捐赠行为影响的参与者,这些结果部分支持了假设H1c。

(四)回归分析

为了进一步考察捐赠和损害捐赠行为的传染可能性,分别以参与者对他人捐赠行为和损害捐赠行为的观察为解释变量,以参与者决策改变与否(Change)为被解释变量进行回归分析。回归模型如下:

Change=β0+β1Othersgive+βjControl+εi

(1)

Change=β0+β1Otherstake+βjControl+εi

(2)

模型(1)中的解释变量为参与者是否更多地观察到他人的捐赠行为(Othersgive),模型(2)中的解释变量为参与者是否更多地观察到他人的损害捐赠行为(Otherstake)。因为被解释变量Change为哑变量,所以使用Logit回归。此外,回归控制了参与者的性别(Sex)、兄弟姐妹人数(Brosis)、职业(Job)、最高学历专业(Major)、年龄(Age)、是否党员(Polity)、家庭平均月收入(Famincome)、个人平均月支出(Indicost)。最后,回归以参与者籍贯(Naive)和学习(工作)所在地区(Workplace)为聚类变量进行了双重聚类回归。回归结果展示在表5的结果1和结果2中。

表5 社会信息影响的回归结果

回归结果1表明,他人的捐赠行为能够显著提高观察者改变其决策的可能性,即捐赠行为具有显著的传染性;回归结果2表明,他人的损害捐赠行为同样具有显著的行为传染性,随着参与者看到更多的损害捐赠行为,他们倾向于改变自己的初始决策,结合表3的结果来看,这种改变会使得参与者的行为更自利。

进一步地,分别以参与者对他人捐赠行为和损害捐赠行为的观察为解释变量,以参与者决策改变量(Magchange)为被解释变量进行回归分析。回归模型如下:

Magchange=β0+β1Othersgive+βjControl+εi

(3)

Magchange=β0+β1Otherstake+βjControl+εi

(4)

回归同样对相应变量进行控制,并进行了双重聚类最小二乘回归。此外,分别使用全样本和改变自己决策的参与者样本(Change=1)进行回归分析,回归结果展示在表5中结果3、4和结果5、6中。

回归结果3和结果5表明,当参与者观察到更多的捐赠行为时,他们的决策也变得更慷慨,倾向于正向改变初始决策。与之相反,回归结果4和结果6表明,当观察者观察到更多的损害捐赠行为时,他们倾向于向自利转变。以上结果表明,无论是他人的捐赠行为还是损害捐赠行为都会显著改变观察到这些行为的参与者针对新冠肺炎慈善项目的捐赠决策,观察到捐赠行为会显著提高参与者的捐赠金额,而观察到损害捐赠行为会使得参与者更加自利,降低其捐赠金额。

进一步用回归方法来比较捐赠行为和损害捐赠行为传染性的强度,同样从决策改变率和决策改变量两个方面来进行。使用参与者看到他人捐赠行为(Othersgive)还是损害捐赠行为(Giveortake)为解释变量。以下模型(5)中使用参与者决策改变与否(Change)为被解释变量,以验证捐赠和损害捐赠行为对参与者决策改变率的影响。使用参与者决策改变量的绝对值(Abschange)为被解释变量考察捐赠和损害捐赠行为对参与者决策改变量的影响。回归模型如下:

Change=β0+β1Giveortake+βjControl+εi

(5)

Abschange=β0+β1Giveortake+βjControl+εi

(6)

模型(5)、(6)中,对相应变量进行控制,并分别进行双重聚类Logit回归和双重聚类OLS回归。针对模型(6)的回归使用全样本和改变决策的参与者样本(Change=1),结果如表6所示。

表6中回归结果1表明相比于看到损害捐赠信息,当参与者观察到他人进行捐赠时更愿意改变自己的初始决策。结果2和结果3表明,尽管从总体来看捐赠行为和损害捐赠行为对参与者决策改变量的影响无差异,但是从改变决策的参与者的角度来看,损害捐赠行为对他们决策的影响程度更大。综合以上结果:他人的捐赠行为更能够触动参与者,使他们改变自己的初始行为,变得更加慷慨。相比而言,损害捐赠行为更不可能改变参与者的决策,然而一旦参与者被损害捐赠行为感染,那么他们捐赠额的减少量要显著高于受到捐赠行为触动的参与捐赠额的提高量。

表6 捐赠和损害捐赠行为信息影响强度比较的回归结果

(五)社交焦虑的调节效应分析

基于之前的分析,社交焦虑可能会影响捐赠行为和损害捐赠行为的传染性,即社交焦虑会调节观察捐赠行为和损害捐赠行为与参与者决策改变率与改变量之间的关系。首先构建模型(7)~模型(10)以考察社交焦虑对参与者观察捐赠行为与其决策改变率和改变量关系的调节作用,回归结果展示在表7中。计量模型如下:

Change=β0+β1Othersgive+β2Socialanx

+βjControl+εi

(7)

Change=β0+β1Othersgive+β2Socialanx

+β′Othersgive×Socialanx

+βjControl+εi

(8)

Magchange=β0+β1Othersgive+β2Socialanx

+βjControl+εi

(9)

Magchange=β0+β1Othersgive+β2Socialanx

+β′Othersgive×Socialanx

+βjControl+εi

(10)

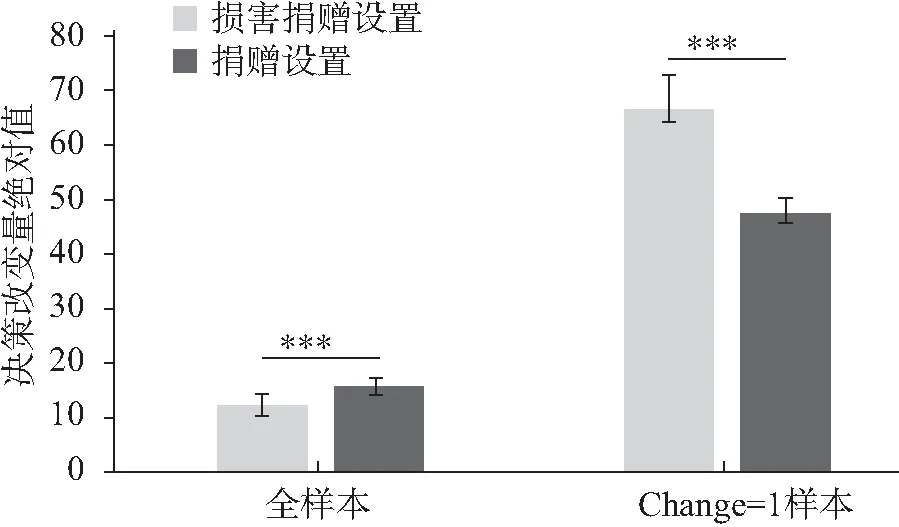

从表7中回归结果1和结果2可知,社交焦虑越高的个体当观察到其他人进行了捐赠时,他们越倾向于改变自己的初始决策。结果3和结果4表明个体的社交焦虑对其观察到他人更多的捐赠决策同其决策改变量之间的关系没有调节作用,部分支持了假设H2a。

表7 社交焦虑对捐赠行为信息作用的调节效应分析

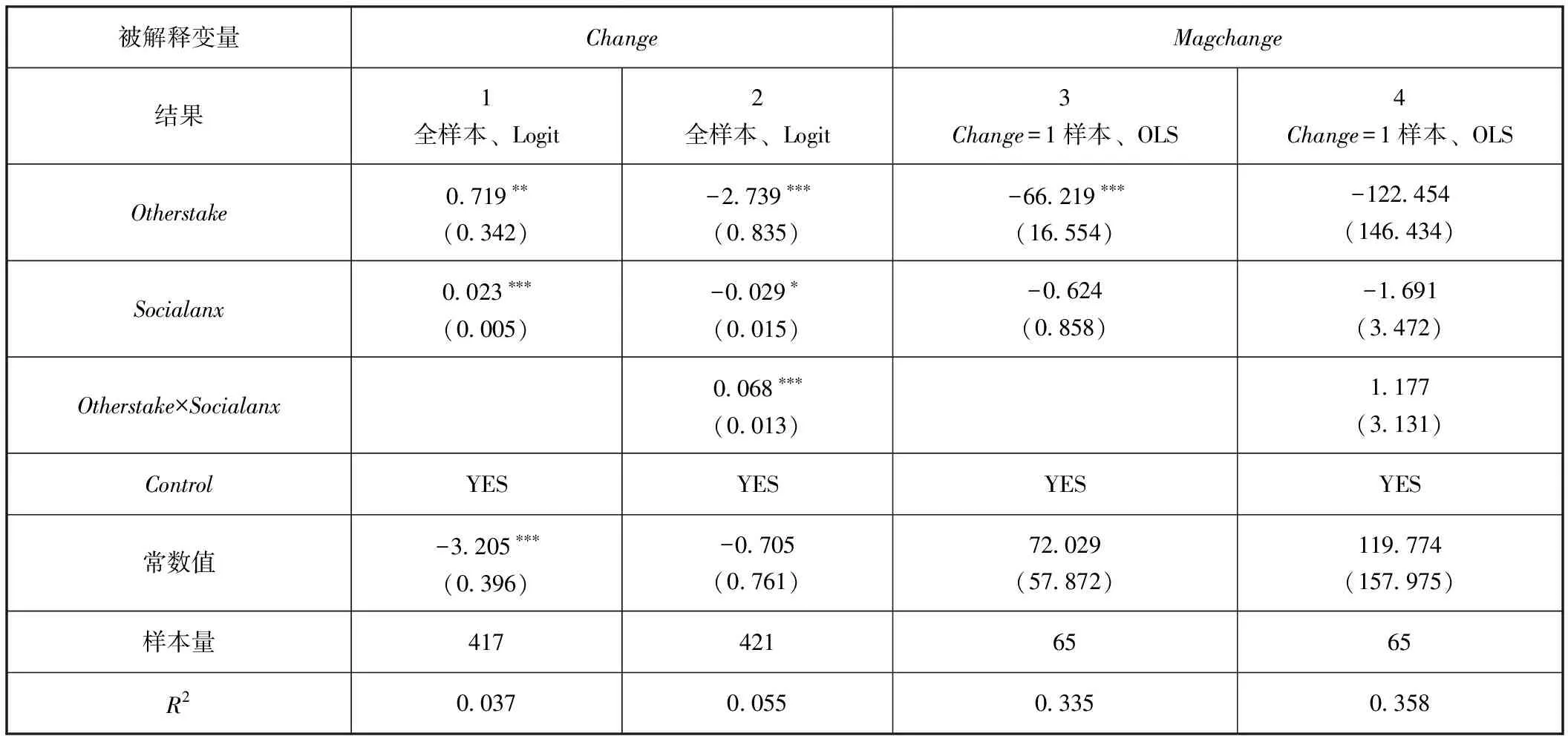

构建模型(11)~模型(14)以考察社交焦虑对参与者观察他人损害捐赠行为与其决策改变率和改变量关系的调节作用,结果展示在表8中。计量模型如下:

Change=β0+β1Otherstake+β2Socialanx

+βjControl+εi

(11)

Change=β0+β1Otherstake+β2Socialanx

+β′Otherstake×Socialanx

+βjControl+εi

(12)

Magchange=β0+β1Otherstake+β2Socialanx

+βjControl+εi

(13)

Magchange=β0+β1Otherstake+β2Socialanx

+β′Otherstake×Socialanx

+βjControl+εi

(14)

从表8中回归结果1和结果2可知,社交焦虑对个体观察到更多损害捐赠行为对其决策改变率之间的关系存在正向调节作用,而对其与决策改变量之间的关系没有调节作用。即社交焦虑越高的个体当观察到其他人做出损害捐赠或者不捐赠行为时,他们越倾向于改变自己的初始决策,而决策改变的量没有变化,部分支持了假设H2b。

表8 社交焦虑对损害捐赠行为信息作用的调节效应分析

综合以上结果,社交焦虑越高的参与者,更容易被其他人的捐赠或者损害捐赠行为感染,他们更倾向于改变自己的初始决策,但是决策的改变量同社交焦虑没有关系。

进一步分析社交焦虑对捐赠和损害捐赠行为传染性差异的调节效应,以参与者看到他人捐赠行为还是损害捐赠行为(Giveortake)为被解释变量,分别以参与者决策改变与否(Change)和参与者决策改变量的绝对值(Abschange)为被解释变量,以社交焦虑程度(Socialanx)为调节变量,构建模型(15)~模型(18),回归结果展示在表9中,计量模型如下:

Change=β0+β1Giveortake+β2Socialanx

+βjControl+εi

(15)

Change=β0+β1Giveortake+β2Socialanx

+β′Giveortake×Socialanx

+βjControl+εi

(16)

Abschange=β0+β1Giveortake+β2Socialanx

+βjControl+εi

(17)

Abschange=β0+β1Giveortake+β2Socialanx

+β′Giveortake×Socialanx

+βjControl+εi

(18)

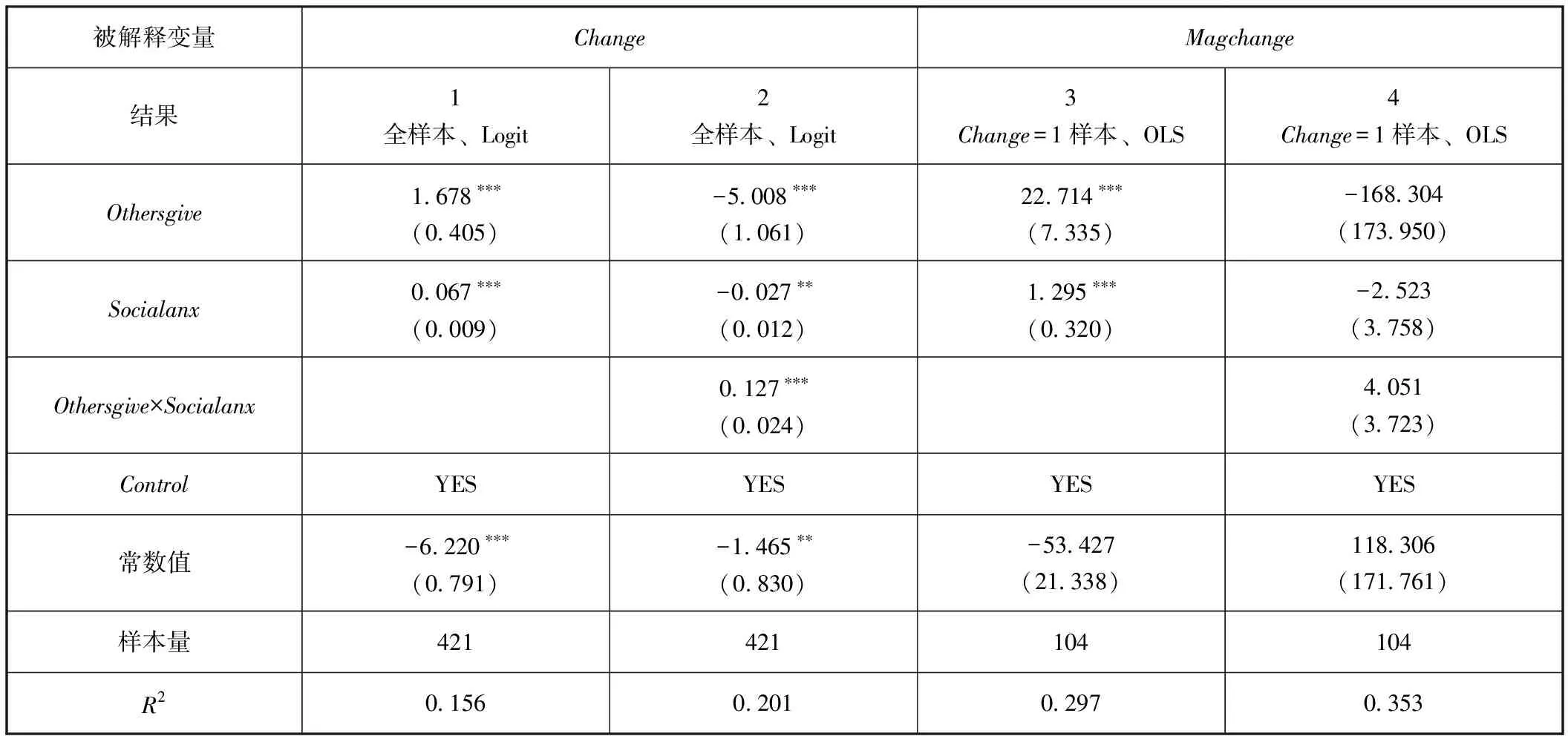

从表9中结果1和结果2可知,相比于观察到其他人的损害捐赠行为,当观察到他人进行捐赠时个体更倾向于改变自己的决策,个体的社交焦虑程度正向调节了这一关系,即个体的社交焦虑程度越高,其越容易被他人的捐赠行为感染,进而改变自己的初始决策。表9中结果3和结果4表明,相比于损害捐赠行为,当个体被他人的捐赠行为感染进而改变自己的初始决策时,他们决策的改变量更低一些,而个体的社交焦虑程度抑制了这一关系,即个体的社交焦虑程度越高,其受到他人捐赠行为感染后决策改变量同其受到他人损害捐赠的行为感染后决策改变量间的差异变小,支持了假设H2c。

表9 社交焦虑对正负社会信息强度比较的调节效应分析

(六)自我控制的调节效应分析

使用与验证社交焦虑调节效应相同的步骤考察自我控制的调节效应。表10中给出了个体自我控制能力对他人捐赠行为传染性的调节效应分析,结果1和结果2展示了自我控制对参与者观察捐赠行为与其决策改变率关系的调节作用,结果3和结果4展示了自我控制对参与者观察捐赠行为与其决策改变量关系的调节作用。这些结果表明,同社交焦虑类似,自我控制能力越弱的个体越容易受到他人捐赠决策的影响,这一调节可能只是作用于个体决策的改变率上,而对观察他人捐赠行为与决策改变量间的关系无影响,部分支持了假设H3。

表11中给出了个体自我控制能力对他人损害捐赠行为传染性的调节效应分析,结果1和结果2展示了自我控制对参与者观察损害捐赠行为与其决策改变率关系的调节作用,结果3和结果4展示了自我控制对参与者观察损害捐赠行为与其决策改变量关系的调节作用。这些结果表明,自我控制能力正向调节了观察他人损害捐赠行为对个体决策改变率的影响,即自我控制能力越弱的个体越容易被观察到的损害捐赠行为影响进而改变自己的初始决策,但是观察损害捐赠行为对其决策改变量的影响不会随着自我控制能力的变化而变化,部分支持了假设H3。

表12中给出了自我控制能力对捐赠和损害捐赠行为传染性差异的调节效应分析结果。从表12中的结果可知,与社交焦虑不同,自我控制能力对观察捐赠或损害捐赠行为与个体决策改变率和决策改变量之间的关系都没有显著的调节效应。

表12 自我控制能力对正负社会信息强度比较的调节效应分析

五、研究结论

捐赠在新冠肺炎疫情防控进程中起到了重要作用,而随着网络的普及以及网络技术的高速发展,公众捐赠途径得到了高度拓展和便捷化,个体捐赠者在疫情捐赠中的权重不断提高,这使得疫情中个体捐赠者捐赠行为及其影响因素的研究成为一个要点。本文使用一个基于对中华慈善总会“抗击新冠肺炎,中华慈善总会在行动!”项目进行真实捐赠的在线实验,考察人们捐赠和损害捐赠行为的传染性。研究结果表明,他人的捐赠行动能促使捐赠者改变他们的初始捐赠决策并提高捐赠额,同样地,他人的损害捐赠的行为会使得旁观捐赠者的行为更自利。相比损害捐赠行为,捐赠行为更能够触动旁观捐赠者,使他们改变初始决策,提高捐赠额,并且在总体水平上决策的改变额更高。然而从个体来看,一旦捐赠者被他人损害捐赠的行为所传染,那么他们的捐赠决策改变量显著高于那些受到他人积极行动触动的个体。

进一步地,考虑到疫情中普遍存在并可能加重的社交焦虑氛围,本文考察了捐赠者社交焦虑程度对捐赠和损害捐赠行为传染性的调节作用。结果表明,社交焦虑程度越高的个体,越有可能被他们观察到的更多的捐赠和损害捐赠行为传染,进而改变初始决策,然而决策的改变额并没有显著差异;相比于损害捐赠的行为,社交焦虑程度越高的捐赠者越容易被他人积极的行为感染,进而改变初始决策,并且决策改变额更高。

最后,本文验证了捐赠者自我控制能力对他人捐赠和损害捐赠行为传染性的调节作用。研究结果表明,与社交焦虑程度类似,捐赠者的自我控制能力越弱,越有可能因为他人的行为而改变初始决策,但是其决策改变额没有差异,并且自我控制能力对捐赠者感受到的他人捐赠和损害捐赠行为传染性之间的差异没有影响。

本文对理解疫情状态下个人捐赠者捐赠决策的动机、行为及其影响机制有指导价值,并为相关政策制定提供一定参考。在疫情中,公众会将更多注意力投注到捐赠信息上,而对他人捐赠信息的关注会显著改变个体的捐赠决策,因而使用大数据等技术促使公众更关注正面的捐赠信息是提高总体社会捐赠额度的有效手段;尽管疫情状态下社交焦虑氛围会对经济社会生活造成一定扭曲,但同样需要注意到社交焦虑程度高的个体更容易被正面的捐赠信息所触动,在缓释社交焦虑氛围的进程中利用这一发现不失为一种有效的社会治理手段。

本文尚有以下不足和改进空间,本文分析的社会信息来源只是聚焦了同侪信息,在未来的研究中可引入社会网络理论,探讨捐赠者受社会网络中哪些或者哪一类节点行为信息的影响,分析官方信息、非营利组织信息与私人信息等差异化信息的不同作用,这将有助于更深入地理解捐赠者捐赠动机与行为的影响机制。另外,也可进一步关注个体偏好存在社会情境依赖性的前提下,使用准自然实验的方式探讨疫情前、中、后期个体利他等偏好的变化情况也是理解捐赠者捐赠动机与行为的可供拓展方向。