枯木与竹为何同画:从传苏轼《木石图》看墨竹题材中的仙道观念(下)

2020-11-13谈晟广

谈晟广

前文说到,苏轼常常画的枯木墨竹题材,竟是其小舟泛于江海之理想的另一种表现形式。

苏轼创作枯木墨竹题材,始于黄州。米芾自湖南从事过黄州,“初见公,酒酣曰:君贴此纸壁上。观音纸也。即起作两枝竹,一枯树,一怪石,见与”(米芾《画史》)。东坡在黄州时以书遗同样好道的王定国,自言:“画得寒林竹石,已入神品,草书益奇,诗笔殊减退。”(宋孙觌《书张邦基藏东坡画枯木》)书画成了日常消遣,以至诗笔也“殊减退”了。黄州之贬,对苏轼后来的人生观产生了极大影响。到了哲宗朝,苏轼虽然仕途得意,畏祸心理却依然十分强烈,他曾说:“伏念臣多难早衰,无心进取,得归丘壑以养余年,其甘如荠。”(《乞罢学士除闲慢差遣札子》)甚至说:“某不敢作者,非独铭、志而已。至于诗、赋、赞咏之类,但涉文字者,举不敢下笔也。”(《答李方叔十七首》之十)似乎,画竹已经成了他抒发自我的主要载体。苏轼曾经画枯木并拳石丛筱二纸给章楶(1027-1102),连手帖一幅,云:“某近者百事废懒,唯作墨木颇精,奉寄一纸,思我当一展观也……本只作墨木,余兴未已,更作竹石一纸同往,前者未有此体也。”(宋何薳《春渚纪闻》卷六)因为“前者未有此体也”,即使自己的墨竹学自文同,苏轼在《憩寂图》诗中也认为与之有所区别:“东坡虽是湖州派,竹石风流各一时。”他的《文与可画<筼筜谷偃竹记>》或可解释这种区别:“故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。与可之教予如此,予不能然也,而心识其所以然。”何以“不能然”?苏轼回答:“夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。”也就是说,苏轼并没有像文同那样精心钻研于画竹,在技术上也达不到文同的水平,“苏仙翁,留醉墨”(黄庭坚《为邹松滋题子瞻画》),因而也就更喜欢在酒后以遣兴的方式来画竹,这纯粹是一种“忧以此娱情,欢以此寓笑”的状态(宋孔武仲《东坡居士画怪石赋》)。宋人看苏轼墨竹,是“戏笔作枯株竹石,虽出一时取适,而绝去古今画格,自我作古”(何薳《春渚纪闻》卷六);是“败毫淡墨信挥染,苍莽菌蠢移龙蛇;略增点缀已成就,正见枯木成槎枒”(宋孔武仲《子瞻画〈枯木〉》);又是“一点成月,一抹成蛇,曲尽妙趣……彼皆工于画者,坡乃游戏至此”(宋楼钥《东坡救月图赞》)。

根据上述文献的描述,我们似乎可以对苏轼枯木墨竹画形成一个大致的印象。总的说来,是“大抵写意,不求形似”(元夏文彦《图绘宝鉴》)——这既是苏轼作画的基本特色,也是其墨竹对后世影响之所在。

那么枯木墨竹又与乘槎有何关联呢?“乘槎”,是苏轼诗词中经常出现的意象,如《南柯子·八月十八日观潮》上阕曰:“海上乘槎侣,仙人萼绿华。飞升元不用丹砂,住在潮头来处,渺天涯。”《次韵陈海州乘槎亭》曰:“人事无涯生有涯,逝将归钓汉江槎。乘桴我欲从安石,遁世谁能识子嗟。日上红波浮碧,潮来白浪卷青沙。清谈美景双奇绝,不觉归鞍带月华。”《丹元子示诗飘飘然有谪仙风气吴传正继作复次》曰:“飞仙亦偶然,脱命瞬息中……上界足官府,谪仙应退休。可怜吴与苏,肮脏雪满头。雪满头,终当却与丹元子,笑指东海乘桴浮。”《观湖》二首之一曰:“乘槎远引神仙客,万里清风上海涛。”而苏轼的好友李公麟(1049-1106),又曾画过一幅《东坡乘槎图》,宋周紫芝(1082-1155)赞曰:“博望侯乘槎而游,吾夫子乘桴而浮,仲尼固厄穷于四海,而张骞又功名之流也。韪哉!东坡高目九州,视生死犹大梦,均溟渤于一沤。故能以巨海为家,以枯木为舟。风涛如山,而神色甚休。盖入火不热,入水不濡,其古至人之俦欤!”(《李伯时画<东坡乘槎图>赞》)

所谓“乘槎”,乃是汉张骞出使西域用枯木渡黄河源见织女牵牛之典故(晋张华《博物志》、王嘉《拾遗记》、梁宗懔《荆楚岁时记》等文献均有记载)。因河出昆仑,又所谓“黄河之水天上来”,黄河源从而被视作与天河(银河)、大海相通,乘槎后来便成为仙去的隐喻。如南朝梁沈君攸《桂楫泛河中》曰:“黄河曲渚通千里,浊水分流引八川。仙查逐源终未极,苏亭遗迹尚难迁。”南北朝诗人庾信《七夕》曰:“星桥通汉使,机石逐仙槎。”唐骆宾王《饯郑安阳入蜀》曰:“海客乘槎渡,仙童驭竹回。”唐廖融《梦仙谣》曰:“翠凤引游三岛路,赤龙齐驾五云车。星稀犹倚虹桥立,拟就张骞搭汉槎。”对于苏轼而言,乘槎或乘小舟,既成为其日常所好,又在他的文字中流淌为其个人崇尚仙道思想的体现,如前后《赤壁赋》中关于仙道的描写,又如《观湖》二首之一曰:“乘槎远引神仙客,万里清风上海涛。”因此,李公麟画《东坡乘槎图》并不是偶然的,此图虽不存,但这种乘槎图式在后世一直流行。目前已知存世最早的“乘槎”图式,是1986年江西省瑞昌杨林湖基建工地出土的南宋十二宫仙人乘槎有柄铜镜,纹饰外圈是黄道十二宫,内区是一仙人乘槎泛海(图8)。故宫博物院藏元代“朱碧山”款银槎杯,表现一仙人乘槎读书的场景,杯口下刻行楷“贮玉液而自畅,泛银汉以凌虚”(图9)。清宫廷画家绘《胤禛行乐图册》16开,表现了将清雍正皇帝置于各种奇幻场景的画面,其中就有“乘槎升仙”(图10)。

既然乘槎如此流行,枯槎的本质又是什么呢?事实上,枯槎其形与龙角近似,故而枯槎就是龙的化身,乘槎就是乘龙。南朝宋刘敬叔《异苑》卷三:“赵牙行船于阖庐,见水际有大槎,人牵不动。牙往举得之,以着船,船破,槎变为龙,浮水而去。”枯槎是龙,甚至织女的织梭也能幻化成龙(南朝宋刘敬叔《异苑》),故隋张文恭《七夕》曰:“凤律惊秋气,龙梭静夜机。”唐吴融《槎》曰:“浪痕龙迹老危,流落何时别故枝。”韩愈《石鼓歌》曰:“金绳铁索锁钮壮,古鼎跃水龙腾梭。”由于均可幻化成龙,枯槎、竹和梭等这些看起来根本不相干的事物便产生了紧密的联系,如宋李曾伯(1198-1268)《自和》诗:“梭化雷陂去,槎乘星渚来。”宋徐绩(活动于徽宗朝)《和李自明》曰:“沧溟尽处是星汉,有人常弄机与梭。枯槎去后更无客,历历赤桂来经过。”再经文同之手,枯槎与墨竹又成为隐喻其仙道思想的主要表现形式。据《南宋馆阁录》载,南宋内府收藏有文同的《仙槎竹石》,此又進一步影响了苏轼:“复爱于素屏高壁状枯槎老枿,风格简重,识者珍爱”(宋郭若虚《图画见闻志》);“(文同)或喜作古槎老枿,淡墨一扫,虽丹青家极毫楮之妙者形容所不能及也”(《宣和画谱》卷二十)。宋邓椿《画继》记,枯木和墨竹是苏轼经常描绘的题材:“(枯木)枝干虬屈无端倪,石皴亦奇怪,如其胸中盘郁也。”经文同和苏轼,墨竹图式在北宋成熟并迅速成为十分流行的画科,以至于北宋末期宣和年间修撰的《宣和画谱》,专列“墨竹门”。更重要的观念是:在醉时吐出胸中墨的同时,画墨竹亦常常被视作是画龙、雷雨之隐喻,如宋郭祥正(1035-1113)《和子曕西掖种竹》其二:“嶰谷正当吹凤后,葛陂犹是化龙余。”吕本中(1084-1145)《杨道孚墨竹歌》云:“君不见渭川之阴卧龙横千秋,貌取者谁文湖州。”黄庭坚《次韵黄斌老所画横竹》云:“酒浇胸次不能平,吐出苍竹岁峥嵘。卧龙偃蹇雷不惊,公与此君俱忘形……”黄庭坚之甥洪朋(字龟父)《李夫人偃竹歌》诗云:“写出筼筜谷中千秋之卧龙,夜来风雨吹倒屋,但恐踊跃变化入水渺无踪。”(《洪龟父集》卷上)

宋元以后,在题墨竹诗文中将竹与龙、雷雨联系在一起的例子比比皆是,如:金庞铸《墨竹》三首之《春雷起蛰》:“待得春来惊蛰起,此中应有葛陂龙。”赵孟頫《修竹赋》:“又况鸣嶰谷之凤,化葛陂之龙者哉。”柯九思题《墨竹》:“惊看雷雨夕,化作老龙孙。”吴镇题《画竹》:“更喜龙孙得春雨,自抽千尺拂青云。”郑元佑《题柯敬仲墨竹》:“五云天远龙髯堕,尽作筼筜雨后枝。”欧阳玄《墨竹》:“玉立满身都是雨,无人能识葛陂龙。”元徐再思《息斋画竹》:“葛陂里神龙蜕形,丹山中彩凤栖庭。”马臻《广微天师墨竹》:“天人体道天机深,书画时传道之迹。葛陂龙去秋荒荒,留得烟梢凝寒碧。”

至于枯木竹石类题材,亦同样视作龙的主题。毕仲游(1047-1121)《观文与可学士画<枯木>》曰:“梢催骨朽心已穿,千烂龙鳞体犹瘠。”苏轼在其好友郭祥正(1035-1113,字功父,一作功甫)家做客,醉后在其家墙壁上画竹石图,并作诗纪之:“空肠得酒芒角出,肝肺槎牙生竹石。森然欲作不可回,吐向君家雪色壁。平生好诗仍好画,书墙涴壁长遭骂。不嗔不骂喜有余,世间谁复如君者。一双铜剑秋水光,两首新诗争剑铓。剑在床头诗在手,不知谁作蛟龙吼。”(《郭祥正家醉画竹石壁上郭作诗为谢且遗古铜剑》)李之仪(1048-1117)《次韵东坡所画郭功甫家壁竹木怪石诗》云:“急将两耳掩双手,河海振动电雷吼。”孔武仲(1042-1097)《子瞻画〈枯木〉》曰:“败毫淡墨信挥染,苍莽菌蠢移龙蛇,略增点缀已成就,正见枯木成槎枒。”道潜(1043-1106?)《同赵伯充防御观东坡所画〈枯木〉》云:“偶向僧坊委陈迹,每经风雨听龙吟。”李昴英(1200-1257)《题石室木》曰:“似屈才伸蛇解蛰,似断还连龙蜕骨。天河失却古槎橛,落在人间撑突兀。”元唐肃《云林古木》:“石上清阴走怒螭,一身都着薜萝衣。若为借得灵槎坐,去访银河织女机。”明刘嵩《枯木竹石图》:“谁种山中玉,空闻天上槎。只今尘似海,便拟竹为家。”唐文凤《题枯木竹石画扇》:“何年泛星槎,手拾支机石。尚带银汉波,凉沁秋云湿。”元郭畀《枯槎幽篁图》上的自题诗更是点明了枯木与墨竹为何同画的隐秘象征:“此意侭可续,葛陂与天津。新篁拂寒绿,槎牙摧精灵。”(图11)“葛陂”所指,正是竹杖化龙的典故;“天津”所指,则是张骞乘槎渡河津的典故。元初以画竹闻名的李衎(1245-1320,字仲宾,号息斋道人),亦常画枯木竹石题材,其《枯竹木石图》,元李祁题曰:“修筠仪凤羽,枯木老龙鳞。半夜闻风雨,方知笔有神。”元萨都剌:“风流未识生前面,翰墨空遗死后名。凤尾拂云秋有影,龙头出水夜无声。半生清节江南梦,万里灵槎海上行。应逐锦袍弄明月,倒骑赤鲤对吹笙。”(图12)赵孟頫的《竹石图》,明宋骐题曰:“吴兴夙禀山林姿,征起适际风云时。摛文馆阁有余暇,盘礴多写化龙枝。蛟龙作雨元气湿,石润淋漓无不及。苍梧月冷湘水寒,皇英犹倚琅玕立。”(图13)顾安、倪瓒合作《古木竹石图》,倪瓒自题首句曰:“云门古木龙蛇走,迂讷琅玕朔风吼。”杨维桢题:“迂讷老渔久不见,醉中画竹如写神。金刀翦得苍龙尾,寄与成都卖卜人。”(图14)这些题画诗的一个共同点,就是都将古木与竹比作龙的化身。

苏轼去世后不久,兴起“元祐党禁”运动,所谓“苏学”,在北宋末期遭遇了巨大阻难。徽宗曾下诏,苏轼“片纸只字,焚毁勿存”。由于“申禁东坡文字甚严”,有士人偷偷携带《东坡集》出城,“为阍者所获,执送有司”(宋李焘《续资治通鉴长编·拾补》卷四十七)。1127年,北宋亡,金人在犯阙之初就注意收集苏轼等人的文集、墨迹,以至于宋人怀疑“南州无一字之余也”(宋朱弁《曲洧旧闻》)。宋室南迁,忧国情结和民族意识成了中兴时期最为显著的思想特征,他们大多无力游兴字画,所尚还是在于劝诫,时刻不忘经典,此又大大地影响了150年南宋时人的思想观念。南宋中后期,理学的逐步完善和正统化,多人表达了对苏轼书画思想的否定,特别是朱熹(1130-1200)就认为苏轼“好放肆”(《朱子语类》卷一三〇),甚至说:“苏氏之学,坏人心术,学校尤宜禁绝。”(罗大经《鹤林玉露》卷九)对于苏轼的书法,朱熹的看法是“字被苏黄胡乱写坏了”(《朱子语类》卷一四〇),朱熹对苏轼的绘画思想,也基本持否定态度,认为“这都是欲,这皆足以为心病”(《朱子语类》卷六十一)。

与南宋中兴时期相对保守的文化趋向有着根本不同的是,金人认为“千古以来,惟推东坡为第一”(金刘祁《归潜志》卷八),“文至东坡,无复遗恨矣”“坡冠绝古今”(金王若虚《文辨三》)。金代成为苏轼之学的大兴之地,后世有所谓“苏学盛于北,程学盛于南”之说(翁方纲《石洲诗话》卷五)。金皇室如海陵王、世宗、章宗等皆对苏轼钟爱有加,“百年以来,诗人多学坡谷”(金元好问《赵闲闲书拟和韦苏州诗跋新补据<金文最>》),金代文学大家蔡松年、蔡珪、赵秉文、党怀英、元好问、王庭筠、王若虚等多得苏学滋养。苏轼,在金朝已经成了一种符号化了的标准文人象征,他的一切,包括诗文、书法、绘画在金朝文人眼里都是效法的對象,特别是墨竹,仅据元夏文彦的《图绘宝鉴》,有史可据的金朝画竹画家就有近20人,这其中,则又以王庭筠之成就为最。

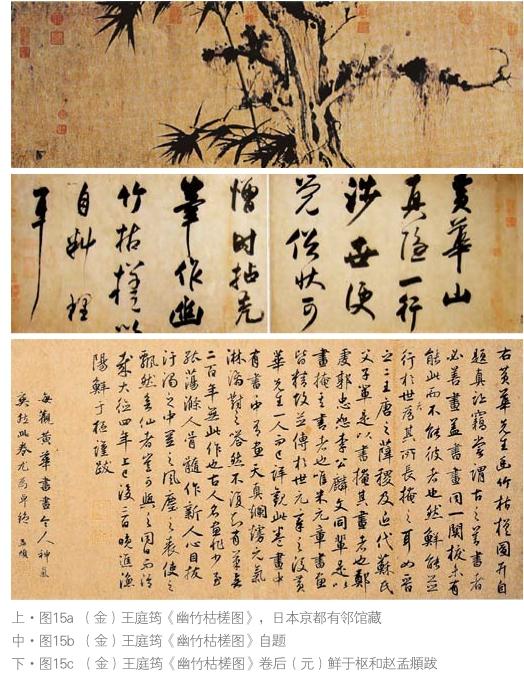

王庭筠(1151或1156-1202),字子端,卜居黄华山(今河南安阳以西太行山一带),因号黄华山主,熊岳(今辽宁盖州市)人。王庭筠几遭贬谪,人称“谪仙”(刘中《王子端挽辞》),境遇与苏轼有着惊人的相似。他号称金源之苏东坡,诗、墨竹画皆学苏轼,“画鉴既高,笔墨游戏则山水有入品之妙,墨竹殆天机所到,文湖州以下不论也”(金元好问《王黄华墓碑》);书法和山水则师米芾。今有苏体《幽竹枯槎图》传世,卷尾又有米体自识:“黄华山真隐,一行涉世,便觉俗状可憎,时拈秃笔作幽竹枯槎,以自料理耳。”(图15)这是一卷对元初画史产生极大影响之作,可以说在宋元文人画之间,起到了承上启下的作用。王庭筠在画史上的意义,不在于当朝,而在于身后。

金朝于1234年败亡,1276年南宋临安城陷,在近半个世纪的时间里,元朝代北方汉人的学术系统基本承自北宋、金。作为金代影响最大的文人画家,王庭筠对元朝艺坛的影响可谓深远。在北方出生、成长的高克恭(1248-1310,字彦敬,号房山)和李衎的艺术创作俱受其影响。南宋灭亡后,地位相对较高的色目人高克恭和北人李衎南下为官,他们在艺术中所追求的源于王庭筠的旨趣,也伴随着他们政治影响的逐渐扩大而扩大。与此同时,赵孟頫应召北上参政,他在京师参加北人的雅集,搜购大量遗留在北方的晋、唐、五代、北宋名画,這种与北人的文化互动和对于古代名迹的见闻,无疑开阔了赵孟頫的视野,成为他后来艺术创作观念转变的因素之一。随着赵孟頫与北方文人高克恭、李衎,特别是鲜于枢(1246-1302)交情的日益加深,艺术上的观念互动也愈加频繁,追求水墨之戏成为彼此之间的共识。鲜于枢在跋《御史箴临本》(普林斯顿大学艺术博物馆藏)中说:“古人作文如写家书,作画如写字,遣意叙事而已。”1300年,鲜于枢跋金代文人王庭筠《幽竹枯槎图》又道:“窃尝谓古之善书者必善画,盖书画同一关捩,未有能此而不能彼者也,然鲜能并行于世者,为其所长掩之耳……”(图15c)赵孟頫紧随其后作跋,并受其启发,创作了《秀石疏林图》,赵在自题中书写了闻名后世的“书画同源”诗:“石如飞白木如籀,写竹还与八法通;若也有人能会此,方知书画本来同。”(图16)“书画同源”引导赵孟頫在艺术创作中寻求新的突破,在创作中更用“中锋圆笔”书写性的表现语汇解构了再现性语汇,书写性笔触成为终极化的追求,由此掀开了文人画创作的新篇章。现存可信的赵孟頫枯木竹石题材约有10件左右,无一不是以书入画。如《窠木竹石图》和《古木竹石图》中的石头,用近乎草书的线条飞白写出,古木便似笔力遒劲的篆书,竹子则像缓缓写出的隶书(图17、18)。

枯木墨竹题材,经北宋文同、苏轼和金王庭筠,到了元赵孟頫可以说是一个分水岭:在他之前,有恣纵而无法度,纯游戏之作,如苏轼和王庭筠;在他之后,只要画此类题材,艺术家便自觉地运用书写性线条。故吴镇说:“写竹之真,初以墨戏,然陶写性情,终胜别心也。”(《梅道人遗墨》)倪瓒说:“作画亦以写其胸次之磊磊者欤。”(《题高克恭<秋山暮霭图>》)“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”(《答张藻仲书》)这从元人的墨竹创作中也可清晰地看到这一点,如李衎、李士行父子(图19),又如吴镇和倪瓒等人(图20)。正是源于这种书与画的技法层面的同源,明清以后的绘画,往往称为“写”。如明陈继儒《妮古录》:“古人金石、钟鼎、篆、隶,往往如画;而画家写水、写兰、写竹、写梅、写葡萄,多兼书法,正是禅家一合相也。”清汤贻汾《画筌析览》:“字与画同出于笔,故皆曰‘写。”绘画与书法的“笔法”追求完全一致,须如“锥画沙”“印印泥”“折钗股”“屋漏痕”“髙峰坠石”“百岁枯藤”“惊蛇入草”……种种奇异不测之法,书法家无所不有,画家亦无所不有,故清人总结书画关系曰:“然则画道得而可通于书,书道得而可通于画,殊途同归,书画无二。”(清董棨《养素居画学钩沉》)

注:本文注释因篇幅所限,杂志刊登予以删减,拟结集出版时附录。