发热患者血细胞形态学检验的临床意义

2020-11-11杨海阳任益慧潘飞飞

杨海阳,任益慧,潘飞飞

(1.漯河市中心医院检验科,河南 漯河 462000;2.郑州大学第三附属医院检验科,河南 郑州 450000)

发热属于临床就诊最为常见的症状之一,目前对于发热引发的原因极为复杂,因此对发热病因进行判断是开展对症治疗的重要依据,一旦无法早期明确患者诊断对患者的治疗与预后产生严重的影响,研究发现患者出现发热症状后血细胞形态、数量均会发生变化,各种血液指标检测准确性也随着现代医学飞速发展得到了很大提升,但是对于病因诊断上仍存在一定的困难[1]。 血细胞形态一直是临床血常规重要的检查项目,通过对血液样本细胞显微结构监测了解血液样本中细胞的异常情况,有报道指出在发热患者中患者白细胞、红细胞、血小板等均会出现形态与数量改变,但是对于发热疾病利用血细胞形态学检测如何区分临床报道不一[2]。 本研究分析了发热患者血细胞形态学检验的临床意义,以期为临床提供指导和依据,报告如下。

1 资料与方法

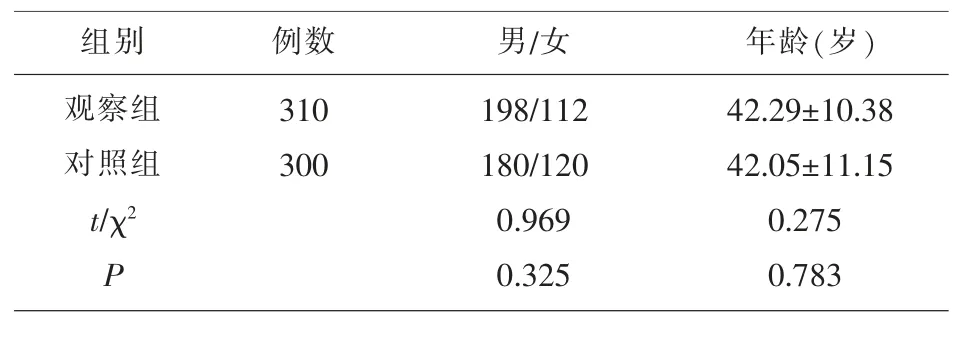

1.1 一般资料 选取 2018 年 1 月至 2019 年 1 月在我院就诊的发热患者310 例为观察组, 其中感染性发热患者230 例(细菌性感染132 例,病毒性感染98 例),非感染性发病患者80 例;纳入标准:⑴体温≥37.3℃;⑵发热原因最终明确;⑶年龄≥18 岁;⑷临床资料保存完整。 排除标准:⑴凝血功能障碍等血液类疾病;⑵有恶性肿瘤;⑶入院前6个月内使用过影响血细胞功能药物。 同时选取健康体检者300 例作为对照组,观察组和对照组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 观察组和对照组一般资料比较

1.2 实验方法 抽取患者空腹静脉血2ml 置于含有EDTA-K2 的真空采血管中,充分混匀,采用希斯美康4000i 全自动五分类血液细胞分析仪检测,用奥林巴斯CX21 显微镜观察,对患者白细胞、异型淋巴细胞、 异常细胞比例、HCT、RDW-SD、MCHC情况进行记录。

1.3 资料收集 对患者就诊原因、体格检查情况、血细胞检查情况等进行记录,了解患者最终确诊病因和开展治疗情况。

1.4 统计学处理 统计分析采用SPSS19.0 软件,计量资料采用均数±标准差表示, 组间比较使用t 检验,计数资料比较使用卡方检验。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组外周血细胞形态学及HCT 等指标比较观察组白细胞变化、异型淋巴细胞变化、小细胞贫血、大细胞性贫血、异常细胞比例,HCT、RDW-SD和 MCHC 明显高于对照组(P<0.05),见表2。

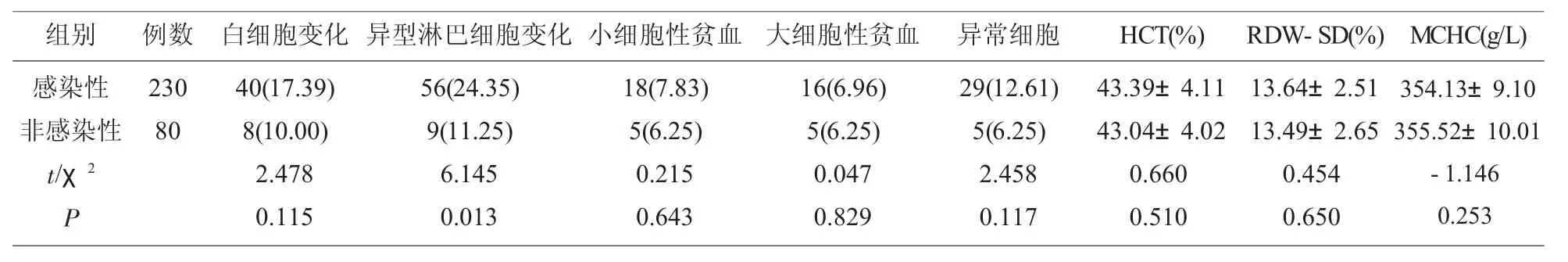

2.2 观察组感染性和非感染性患者外周血细胞形态学及HCT 等指标比较 观察组感染性发热患者异型淋巴细胞变化比例明显高于非感染性发热患者(P<0.05),见表3。

2.3 观察组不同病原体感染性患者外周血细胞形态学及HCT 等指标比较 观察组细菌性感染患者白细胞变化比例明显高于病毒性感染患者 (P<0.05), 而异型淋巴细胞变化比例明显低于病毒性感染患者(P<0.05)。 见表4。

3 讨论

发热属于多种疾病引发的常见的体征,因此早期明确发热的病因对于迅速开展治疗具有重要的意义,研究发现人体出现发热后血液细胞数量与形态均会出现明显的变化,主要是人体体温迅速升高造成铁元素与蛋白质成分被快速消耗掉,体内存在铁元素与蛋白质的不平衡,造成了患者红细胞出现异常[3]。有报道指出人体在发热后血液的浓度升高,尤其是血糖含量升高, 患者表现出明显的缺水状况,红细胞的形态也会出现增大,尤其是红细胞的体积变大,红细胞宽度的分布发生异常[4,5]。 近年来血常规检测一直是临床常用的检测手段,在多种疾病的诊断和筛查过程中发挥了重要作用,包括对白细胞、红细胞和血小板等开展分析,随着现代医学检测技术的发展通过对血细胞形态学的观察可以了解患者病情变化,有报道指出发热患者血细胞会出现中性粒细胞毒性变化,同时会出现核左移,因此对于发热诊断具有重要的意义[6]。 近年来越来越多的研究证实通过对患者血细胞成分和数量的改变,可以直接或者间接反应人体病理改变,通过血细胞数量和质量变化反应人体出现问题,有助于帮助医师对引发患者临床症状出现提供可靠的评价依据[7]。 还有学者指出一旦人造血系统发病会造成人体造血功能出现异常,导致了细胞形态学和数量变化,因此积极的血液涂片进行检测并分析可以为临床诊断和鉴别诊断疾病提供相应的依据[8]。

研究发现人体的血细胞形态呈现多样化,较为常见的有球体、多面体以及纺锤体等形态,由于细胞内在的结构同表面的张力特征会在人体呈现出特定形态,而且同细胞功能关系紧密。 白细胞是临床血细胞检查重要的项目, 一般会出现核象异常、中性粒细胞胞质异常,可以表明患者体内是否存在炎症反应病变,而且炎症反应也是导致患者发热重要因素[9]。 此外白细胞的形态变化还包括中性粒细胞毒性与淋巴细胞变化,提示了肺炎、支气管炎症存在。 红细胞体积的增大则提示大细胞性贫血,但是引发相关原因出现较多,还需要进一步结合临床症状进行鉴别[10];小细胞性贫血则患者血红蛋白的含量一般偏低,而对于淋巴细胞形态异常则可能是由于肝炎、 肺炎或者过敏性疾病造成了淋巴细胞形态变化,通过筛查后可以根据患者病情、病史以及后续检查进行鉴别并开展治疗[11]。此外血液中异型淋巴细胞还是病毒感染导致发热的主要原因,因此对于流行性感冒、出血热、单核细胞增多等疾病的判断具有一定的意义,尤其是比例低于10%提示其他病毒感染[12]。 中性粒细胞出现大小不均匀、细胞空泡变性或者出现中毒颗粒均为异常细胞形态变化,提示了寄生虫感染、嗜酸性粒细胞增多症的可能。 本研究中还对红细胞压积(HCT)、红细胞分布宽度标准差(RDW-SD)及平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)进行了分析,发热患者均显著高于正常人群,说明细胞形态变化同发热之间具有一定的关联,反应疾病的变化情况,由于发热后体内铁元素与蛋白质消耗增加, 患者会出现食欲不振, 血糖应激性升高人体利尿作用会造成水分流失增加,HCT 显著升高,RDW-SD 也会影响红细胞的形态、数量和大小[13]。 王霄霞在发热疾病诊断中运用血细胞形态学检验,选择84 例发热患者和50例健康志愿者,对红细胞形态指标、血细胞形态学异常情况检测对比发现,发热组血细胞形态学异常发生率显著升高,MCV、HCT、MCHC、MCH、RDWSD 表达异常高于健康志愿者, 同本研究结果相似[14]。但是临床值得注意的是由于血细胞检测工作原理和仪器操作方式的局限,检测结果也会存在一定的误差,而且患者由于药物对血细胞产生的影响使得形态变化也相对复杂,临床要注意假阳性和假阴性结果分析[15]。

表2 两组外周血细胞形态学及HCT 等指标比较

表3 观察组感染性和非感染性患者外周血细胞形态学及HCT 等指标比较

表4 观察组不同病原体感染性患者外周血细胞形态学及HCT 等指标比较

本研究显示,观察组白细胞变化、异型淋巴细胞变化、小细胞贫血、大细胞性贫血、异常细胞比例,HCT、RDW-SD 和 MCHC 明显高于对照组,说明在发热患者中存在血细胞数量与形态的改变。观察组感染性发热患者异型淋巴细胞变化比例明显高于非感染性发热患者,说明异型淋巴细胞变化的比例对于感染性发热和非感染性发热具有一定的鉴别价值。 观察组细菌性感染患者白细胞变化比例明显高于病毒性感染患者,而异型淋巴细胞变化比例明显低于病毒性感染患者,说明在发热患者中细菌感染患者白细胞变化显著而且异型淋巴细胞变化比例明显降低。 本研究优势在于证实了应用血细胞形态学检测对于发热患者病因的区分具有一定的价值,重要的是血细胞形态学检测更为便捷快速,可以在早期对于发热明确诊断和开展治疗提供相应的依据,但是本研究入组病例有限,随访时间短,因此还需扩充样本量长期随访深入论证。

综上所述,血细胞形态学检验在发热病人诊断中有一定的应用价值, 可为病因明确提供一定帮助。