跨文化视角下休闲认同的经济基础考察

2020-11-11周长城周琭璐

周长城 周琭璐

(武汉大学 社会学院,湖北 武汉 430072)

随着中国从生产型社会向生活型社会转型,休闲逐渐成为一种重要的生活方式,然而根据世界价值观调查(WVS),1990年中国过半居民认为闲暇时间不重要,虽然到2012年比例大幅提升(7成居民认同闲暇时间的重要性),但与发达国家相比仍有很大差距。当下对“财务自由”的讨论蔚然成风,经济是休闲认同的大前提似乎已成共识,即只要有坚实的经济基础就能带来休闲认同,“有恒产者有恒心”的经济还原论大行其道。对休闲的物质保障是否必然带来居民的休闲认同?对这个问题的回答,是进一步探讨当代中国休闲问题的基础,有助于从学理上解析居民休闲认同的现状,对进一步推进休闲事业建设、让休闲更好地服务于人的发展提供参考。

学界既有研究对于理解居民休闲认同的影响因素有一定参考意义。但就回答“休闲认同的经济基础”这个问题而言,还存在不足之处:虽然既有研究对休闲认同的微观考察已颇有共识,但休闲认同作为一种价值观念,不仅受到微观变量如个体社会经济地位、受教育程度、性别、社会角色等的影响,更受到休闲所嵌入的社会文化的约束和规范;而在宏观层面提出解释的,如经济繁荣、社会文化差异等对休闲认同的影响多是零散观点,并没有形成理论模型,也缺乏实证检验;微观范式上展开的实证研究缺乏宏观层面的解释能力:将微观层次的结论直接推论到宏观层次、小范围的结论直接推论到大范围,可能产生层次和范围谬误。

为更好地了解中国居民休闲认同的影响因素,本文采用跨文化比较的方法,以1981—2014年间开展的6次世界价值观调查(WVS)的全球数据为基础构建休闲认同的国际比较模型,把微观模型纳入国际比较模型中,考察不同文化中休闲认同对经济的依赖性,进而在全球坐标中定位中国、刻画中国居民休闲认同的特征。

一、文献综述:关于休闲认同的理论困惑

已有实证研究大多从微观层面考察不同阶层、社会角色、年龄阶段等特征群体在休闲认知、休闲情感及休闲行为等方面的异质性,然而微观层面的分析难以为宏观解读提供适宜的框架,本文尝试从宏观层面寻求解读的可能。通过文献梳理发现经济基础和文化背景是可能的宏观因素。

经济对休闲认同的塑造存在正反两种观点:韦伯描述了资本主义对闲暇的挤压,“有一天,悠闲状态突然被摧毁了。这样一来,一种‘合理化’进程会一再出现:不进则退。在激烈竞争开始之后,田园牧歌一去不返。而按照旧方式生活的人,势必处处掣肘”(1)[德]韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社2007年版,第42页。;林德认为,“经济增长的结果是劳动时间的增加”,消费的必要性使人们更需要花时间去赚取消费所需的金钱(2)转引自[美]托马斯·古德尔、杰弗瑞·戈比:《人类思想史中的休闲》,成素梅等译,云南人民出版社2010年版,第146页。。在政治文化研究中,世界价值观调查主导者英格尔哈特对价值观提出一种近乎经济还原论的解释,他基于“匮乏假设”和“社会化假设”提出的后物质主义价值观理论为理解休闲认同的经济基础提供另外一种思路:随着工业社会的发达,经济繁荣和持久和平,人们对生存保障具有相当的安全感,经济安全被人们视作理所当然的事,其社会文化就会由物质主义(生存)向后物质主义(生活)转型;在个人生活领域,人们的优先选择由争取有保障的生活向提高生活质量、实现个人价值转移(3)参见[美]罗纳德·英格尔哈特:《发达工业社会的文化转型》,社会科学文献出版社2013年版。。

社会文化是另一个广泛被提及的影响休闲认同的宏观因素:从社会学视角出发,Harry Van Moorst强调休闲的社会属性,认为休闲认同受到特定社会的生产方式、劳动模式、生产关系的影响,并批判将休闲作为客观存在、对休闲进行神话式分析的观点(4)Harry Van Moorst “Leisure and social theory” , in Leisure Studies, Vol.1(No.2, 1982),pp.157-169.;在消费研究中,王宁认为 “不平衡增长”政策能够得以施行,仰仗着“文化工具箱”所能提供的如民族国家的观念、追赶强国的追求、勤劳节俭的美德等文化资源,强调文化嵌入性(5)王宁:《从不平衡发展到平衡发展——发展中的“消费悖论”及其超越》,《社会学评论》2020年第1期。,也指出消费主义带来的时间荒问题(6)王宁:《压力化生存——“时间荒”解析》,《山东社会科学》2013年第9期。;在休闲研究领域,Gordon J. Walker长期关注休闲的文化性与跨文化差异,并尝试将文化作为宏观背景纳入kleiber等人提出的综合休闲参与框架(7)J walker, G. & Haidong Liang. “An overview of a comprehensive leisure participation framework and its application for cross-cultural leisure research”, in Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences). Vol. 42(No.01,2012) ,pp.13-30.;Alessandro Arcangeli从宗教文化的视角提出休闲在欧洲会受到诸如宗教义务等隐性文化压力的社会约束(8)Vagenheim, G.. “Recreation in the Renaissance: Attitudes towards Leisure and Pastimes in European Culture, by Alessandro Arcangeli c.1425-1675”, in The English Historical Review, CXXIII Vol.500(2008), pp.186-187.;Garry Chick从休闲人类学的视角强调应该对休闲概念的跨文化有效性以及休闲和文化的演变进行探究(9)Garry Chick “Leisure and culture: Issues for an anthropology of leisure” , in Leisure Sciences, Vol.20(No.2, 1998), pp.111-133.;John Neulinger从社会心理学角度指出文化可以创造休闲心态上的条件(10)John Neulinger. “Key Questions Evoked By A State Of Mind Conceptualization Of Leisure” , in Loisir et Société / Society and Leisure, Vol.7(No. 1, 1984.), pp.23-36.。

不同研究领域的学者都将宏观经济与文化看作制约休闲认同的重要因素,并在诠释其影响机制上做出了积极的努力。这些解释对于理解中国居民休闲认同的转向有一定参考意义,但这些诠释多是零散观点,并没有形成理论模型也缺乏实证检验,很难为我们系统地理解居民休闲认同的宏观影响因素以及中国居民休闲认同的现状提供指导。

二、研究假设:休闲认同嵌入的文化

个体休闲认同所嵌入的宏观文化框架是本文首先关注到的因素。Menand认为人们是在特定的背景中进行决策的,而指导人们认可行为适当性的“思想”“不是由个人产生的,而是由个人构成的群体产生的,即思想是社会的”(11)Menand, Louis. The Metaphysical Club: A story of Idea in America. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001.p. xi.。心理学家库尔特列温(Kurt Lewin)把“场域”概念作为评估个人“生活空间”(“个人以及对个人而言所存在的心理环境”)的工具。他主张个体周围的各种要素与力量是相互依赖的,主张个人理解与相互理解的重要性:个人的生命空间是个人认识社会环境的图式(12)转引自Scott, W.R. Institutions and Organizations (2nd Ed.). London: Saga Publication,2001, pp.191.。李虹等文化心理学者建构了文化框架转换机制用以解释跨语言跨文化的个体在多元文化群体中寻找与获取认同的过程(13)李虹、王茹婧、倪士光:《认同整合促进流动儿童文化适应:文化框架转换的解释》,《心理与行为研究》2018年第1期。。据此,本文将个体休闲认同看作是在文化环境中构建的、一种受其所在社会文化背景对休闲合理性认同方式限制的价值观呈现。

不同的文化对休闲有不同的认可方式:儒家文化中“有恒产者有恒心”,强调经济基础是观念形成的重要前提;新教伦理中苛刻的道德与对快乐的疑虑使休闲认同绝对不合理性;在实施不平衡发展经济政策的后发国家,宏观行动者通过调用文化工具来限制休闲认同。因此,不同的国家政策、传统文化背景、文化变迁形态等都会形成对休闲的不同认同方式。为划定不同认同方式规定的文化界限,本文根据以往研究成果将休闲认同的宏观文化背景从两个层次进行划分:

1.国家。国家是当代最重要的文化层次。发展消费学者分析后发国家实施的不平衡发展政策的文化嵌入性为我们提供了两个思考的路径:国家是一个考察休闲文化的单位;不同国家对休闲的规定是其休闲政策与传统休闲文化等相互构建形成的具有动态性的形态。

本研究以国家为文化单位,考察政治、经济、文化等各要素整合构建之后呈现的最终形态的休闲制度对休闲合理性的规定。国家是论争颇多的概念与实体,各学派对国家的诠释视角各异,但无论国家从何起源、缘何缔结、如何运转,在理论和实证上均达成共识的是:国家的出现是人类社会最为重要的转折点,自产生以来,通过规则、文化等方式不断自我强化而成为重要的制度,国家的概念不断加强,每一个国家都形成了自己独特的文化认知图示。同时,无论经济学还是社会学领域的跨国实证研究,多是将国家做固定效应以控制研究对象间的关系在国家之间的不同。这种固定效应的处理,即是认定了各个国家不同的经济发展历史阶段、文化特点、制度特征等因素会使得研究变量之间的关系在不同国家背景下具有很强的异质性。

2.“文化圈”。文化圈是国家的文化背景。在跨国家层面,宗教、历史、地理、语言、政治制度等不同要素都会影响一个国家休闲文化的特点,将国家进行不同的划分。如可以基于三大宗教(基督教、伊斯兰教、佛教)进行划分,每一个宗教都给受其影响的国家打上了不同文化的烙印,马克斯·韦伯甚至认为是宗教文化孕育了制度:新教伦理对个体的禁欲与理性追求是产生资本主义的基础、而儒教伦理缺乏资本主义精神;基于政治制度的划分:君主立宪制、共和制、社会主义共和制、独裁制等;基于语言体系的划分:北欧语系、南欧语系、东欧语系、北非语系、南亚语系、东亚语系等。各个因素相互叠加,将国家塑造成不同的类型。

为综合各个要素对国家文化的塑造,本文根据以往研究采取了“文化圈”的划分:英格尔哈特和韦尔策尔绘制文化地图分析世界政治文化与价值观的文化特性,他们划分了8个文化圈(14)根据http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp中英格尔哈特与韦尔策尔对cultural map的划分。:新教欧洲国家、天主教欧洲国家、英语语言国家、前共产主义国家、儒家文化国家、南亚、非洲、拉丁美洲。在社会政治研究中也有对文化圈的讨论,如龚为纲等在研究媒介霸权与世界主要区域的文化圈群的互动关系中,划分了基于地理-语言-历史文化的“文化圈群”,包括儒家文化圈群、拉美圈群、欧洲圈群、伊斯兰圈群、前苏联及中东欧国家等,并通过全球新媒介信息数据验证了该圈群划分的有效性(15)龚为纲、朱萌、张赛等:《媒介霸权、文化圈群与东方主义话语的全球传播——以舆情大数据GDELT中的涉华舆情为例》,《社会学研究》2019年第5期。。本文根据民族学的方法论,使用文化圈的概念整合各方面因素将国家进行群落划分,将文化圈看作一个空间范围,在这个空间内分布着一些彼此相关的文化丛或文化群,共享着一些相似或相近的文化与认知制度。

文化圈与国家在不同层次上对休闲作出不同方式的规定,塑造身处其中的个体的休闲认同。Scott认为这一套属于社会的意义系统或者文化-认知制度可以在不同的层次上以不同的抽象程度存在,而且不同层次领域的制度对特定对象的影响性质和力度都是不同的(16)Scott, W.R. Institutions and Organizations (2nd Ed.). London: Saga Publication,Inc,2001.。制度形态越抽象、所能解释的范围越宽,它与具体行为之间的关系就会越松散和间接。据此,本文提出如下研究假设:

H1:不同文化背景下的居民休闲认同不同;文化圈的影响力小于国家文化的影响力。

经济基础影响休闲认同,但各文化对休闲绝对合理性与相对合理性的认可方式不同,经济效力具有文化嵌入性,据此,本文提出如下研究假设:

H2:国家经济繁荣与稳定促进居民的积极休闲认同;不同文化中经济的影响效应不同。

三、数据选择与变量操作化

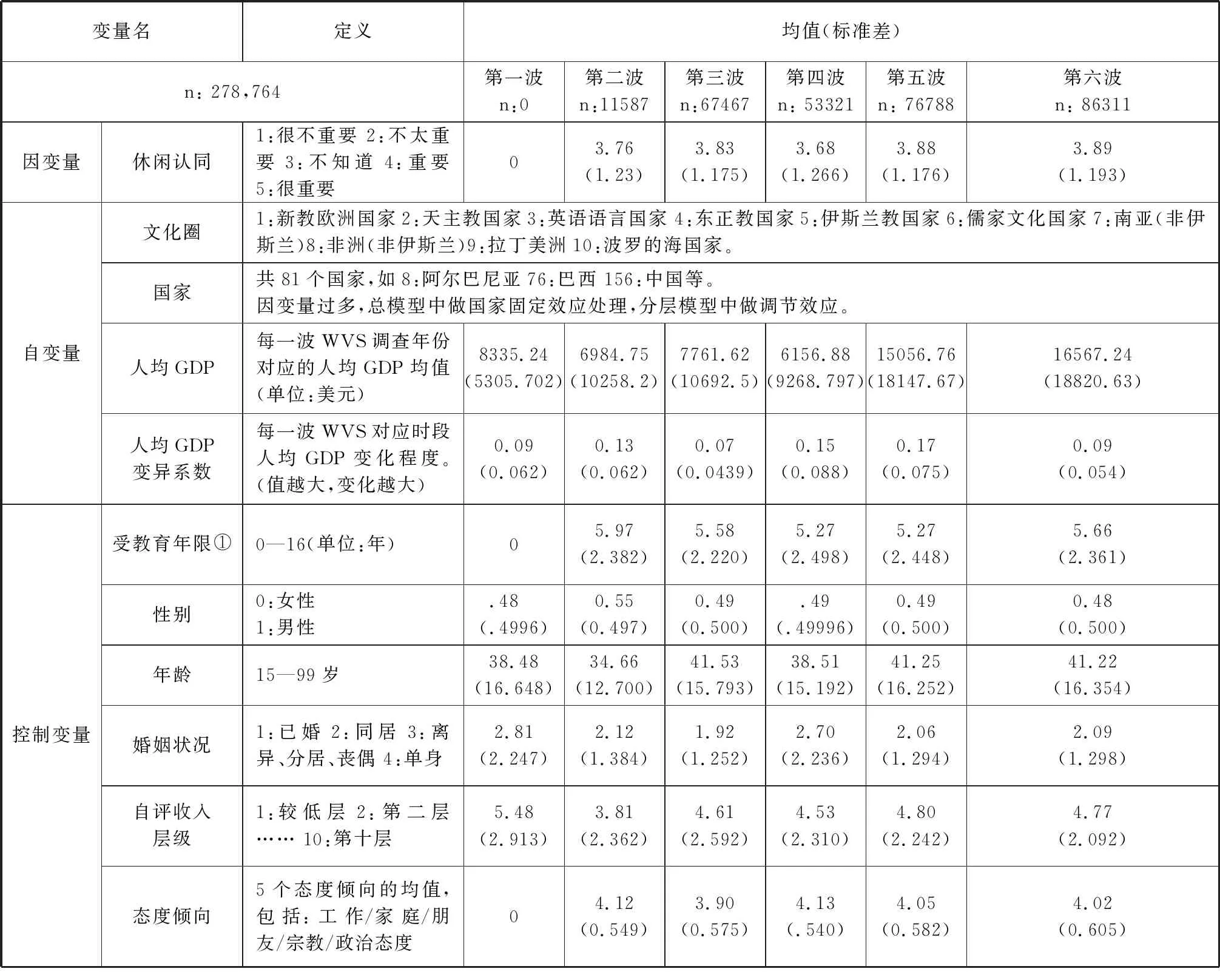

根据前文的研究设计,本文以世界价值观调查(WVS)第一波到第六波(1981—2014)的数据为样本进行实证分析。WVS共有81国的348532个样本,根据变量完整度进行筛选,共有278764个样本进入分析模型。根据前文对核心概念的阐释与数据的可及性,本文核心变量的操作化如下:

1.休闲认同

WVS中关于休闲的提问:“您觉得休闲时间在您的生活中是很重要、重要、不太重要,还是很不重要?”笼统地整合了个体对休闲的认识、情感和行为层面的态度,本文以此作为休闲认同的测量指标来进行分析。该指标采用李克特五点测量(17)原始数据的赋值为:非常重要“1”,比较重要“2”,不知道计“-1”,不太重要“3”,不重要“4”,本文将其重新赋值为:非常重要“5”,比较重要“4”,不知道计“3”,不太重要“2”,不重要“1”。同时对其他计入模型的相关变量也做了相应的重新赋值处理。,具有定序变量的特征:全球均值为3.87,标准差1.19;中国均值为3.38,标准差1.19。为了研究便利,将其作为连续变量计入回归模型。

2.文化背景

本文将文化圈具体操作化为,将WVS调查中所涉及的81个国家划分到10个文化圈中:新教欧洲国家、天主教国家、英语语言国家、东正教国家、伊斯兰教国家、儒家文化圈、南亚(非伊斯兰)、非洲(非伊斯兰)、拉丁美洲、波罗的海国家,以虚拟变量计入模型。国家以虚拟变量形式计入模型,因文化圈与国家变量较多,处于模型简洁性考虑,在总模型中做国家固定效应,在分层分析中作为自变量进行具体分析。

3.经济繁荣与稳定

由于本研究所涉及的国家较多且时间较长(1981—2014),受数据的可及性限制,采用世界银行提供的各国人均国民生产总值(人均GDP)作为表征国家经济繁荣的指标。根据WVS每一波调查的年份,将对应年份的各国人均GDP取均值(缺失则不计入),作为该波WVS对应的人均GDP,以表征不同阶段的经济繁荣情况。为进一步描述经济繁荣的稳定性,本研究计算出每一波调查对应年份人均GDP的变异系数,即该时段人均GDP的方差与均值的比,以此作为该时段人均GDP稳定性的指标:系数越大,变化越大;系数越小,变化越小。

此外,本文依据以往对休闲认同影响因素的研究结论,将人口统计学变量(性别、年龄、婚姻状况)、自评收入层级以及受教育年限作为控制变量带入休闲认同影响因素的模型之中;同时,考虑到人的态度具有较强的个体一致性与相关性,为排除个体态度倾向对休闲认同的干扰、更好地实现跨国比较的模型有效性(18)世界价值观调查的数据被广泛应用,但也受到了诸多挑战,主要拷问之一就是主观自陈的价值观数据在跨国、跨时研究上是否具有可比性和效度。有学者提出该数据不具有跨国等值性的质疑,认为利用该数据进行价值观的跨国比较研究需要审慎。本文首先并未将跨国研究作为背景,而是作为一个文化框架进行考察,验证跨国异质性;其次,本文中加入了态度倾向的控制变量,在模型上排除了个体态度倾向的干扰,以增强模型效度。,本研究中将个体对待工作、家庭、朋友、宗教、政治的态度取均值,作为态度倾向的指标,以连续变量的形式计入模型(见表1),以提高休闲认同的跨国数据的等值性,提高跨国比较模型的可信度。

表1 核心变量定义与描述统计表

四、研究发现

为了探究居民休闲认同如何受文化背景的制约与影响,本文采取了逐步回归的方式,在逐步加入变量的过程中,结合社会理论、深入细致地考察变量之间的依赖关系。

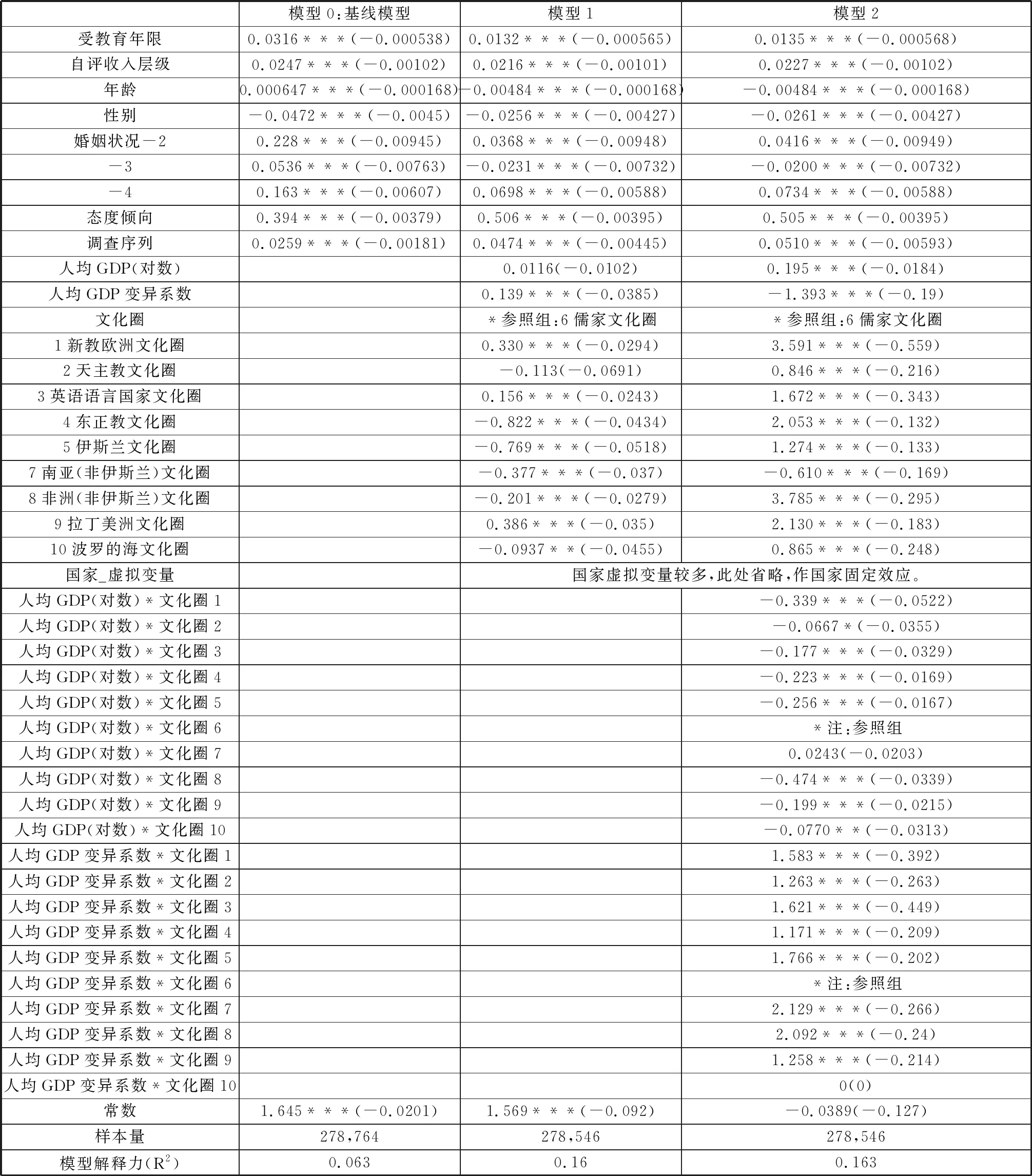

本文以世界价值观调查第二波到第六波的数据为样本(第一波并未采集休闲认同信息)对前文提及的休闲认同的文化框架与经济基础的相关因素结合考察(见表2):模型0作为基线模型,仅包含微观控制变量,即以往研究中所探讨的影响休闲认同的微观变量。模型1在模型0的基础上增加了两个宏观经济变量(人均GDP的对数与人均GDP变异系数)、两级文化背景变量(文化圈与国家),模型2在模型1的基础上增加了文化圈的调节效应变量(文化圈与两个经济变量的交互项)以考察文化圈对经济变量影响效力的调节效应。在设置文化圈虚拟变量与国家虚拟变量时,本文出于两点考虑将儒家文化圈与中国作为参考基线:中国是世界上最大的发展中国家,经济与文化都具有较好的居中性;同时,中国居民休闲认同的转向是本文的研究起点,也是研究的落脚点,选择中国及中国所在的文化圈,更便于比较研究的开展;儒家文化圈中包含了多种类型的国家:既有发达国家、又有发展中国家,既有大体量国家、又有小体量国家,且该文化圈经历了较长的政治稳定、获取的数据也较为稳定。综上考虑,以儒家文化圈与中国作为参考基线具有较好的可比较性。

表2 休闲认同的微观与宏观模型

总体而言,从模型0到模型1,加入了文化与经济两个宏观要素,模型的解释力度(R2)从6.3%提高到16%,而其他控制的微观变量的影响效应(系数)大多有不同程度的减少。据此判断宏观文化与经济变量对休闲认同具有较大的影响,其影响效应远超过微观变量。从模型1到模型2,加入了文化对经济要素的调节变量,模型的整体解释力度并没有大的波动(R2从16%提高到16.3%),但发生了一个非常重要的变化:经济稳定性指标的系数发生了由正到负的方向转变、经济繁荣性指标的显著性和系数也发生了较大改变,这使得整个模型的结果发生了改变:模型1中没有纳入调节变量,结果显示经济繁荣程度对居民休闲认同的影响不显著,且经济稳定性越低、居民休闲认同越高;模型2中纳入了调节变量,结果显示经济繁荣程度对居民休闲认同的影响显著、影响力较大,且经济稳定性越高,休闲认同越积极。显然模型2更具有理论解释意义也更符合常识。据此,我们发现文化对经济的调节效应是影响模型合理性的重要因素,本文采纳模型2并对其进行具体的统计分析:

(一)不同的文化背景会塑造居民不同的休闲认同;文化影响范围越大,解释力不一定越低

文化圈作为文化背景,对休闲认同具有显著影响,在模型2中可以看到,除非洲(非伊斯兰)文化圈外,每个文化圈的居民休闲认同都与基线参照文化圈具有显著差异。同时,从模型1到模型2,加入了文化圈变量,模型的解释力度(R2)从6.3%提高到11.3%,而其他控制的微观变量的影响效应(系数)大多有不同程度的减少。由此,我们可以判断,文化圈对休闲认同具有较大的影响,其影响效应远超过微观变量的差异。具体来看,新教欧洲文化圈是休闲合理性最高的文化圈,其他各文化圈对休闲合理性的认同由高到低排序是:拉丁美洲文化圈、英语语言文化圈、伊斯兰文化圈、东正教文化圈、天主教文化圈、波罗的海文化圈、儒家文化圈以及南亚(非伊斯兰)文化圈。

国家作为文化框架,也对休闲认同具有显著影响。在模型2中,纳入了文化圈作为一级文化框架的前提下,仍然有部分国家居民的休闲认同与参照基线国家具有显著的差异,而部分国家没有呈现出显著的差异性。据此,我们可以判断,同一文化圈中居民休闲认同具有一定程度的共性;而同一个文化圈中的各个国家有不同的文化制度来制约休闲认同:部分文化圈中国别之间的差异较小,部分文化圈中国别之间的差异较大。这一差别效应,有可能来自调查的每一个文化圈中的国家数量不同,造成了样本偏误(如非洲(非伊斯兰)文化圈与波罗的海文化圈中都仅有3个国家);如果排除样本偏误,那么本研究假设1的后半部分则未通过检验,即文化背景影响力度并非近大远小。例如儒家文化圈中,国家变量的影响不存在显著差异,国家文化差异并非一个强影响因子;而伊斯兰文化圈与东正教文化圈中,各个国家的影响力仍然有显著差异,国家就是一个强文化背景,各国之间显著不同。总的来看,文化背景的影响力存在近大远小的有:东正教文化圈、伊斯兰文化圈、南亚(非伊斯兰)文化圈以及非洲(非伊斯兰)文化圈;文化背景影响力远大近小的是:儒家文化圈、新教欧洲文化圈、天主教文化圈以及英语语言文化圈、拉丁美洲文化圈、波罗的海文化圈。这种影响力的层级差异,可能来自文化圈文化制度的力度与强度:一些文化圈的文化制约更紧密,国家的文化制约更松散,文化圈的影响效应更大;一些文化圈的文化制约更松散,国家的文化制约更紧密,国家的影响效力更大。本研究实证结果发现,斯科特提出的文化解释范围越宽则制度越松散的假设并非全面适用,还需要将文化的制约力度与强度纳入考量。

总的来看,本研究的假设1前半部分得到验证,后半部分未通过验证:文化圈与国家作为国际层面制约休闲认同的文化背景的影响效应是显著的,且这种宏观层面的影响效应远大于微观层面的社会人口学如社会经济地位等特征的影响效应,不同层次的文化背景塑造居民不同的休闲认同;其影响力度并不是范畴越大越松散,文化的制约力度并不遵循近大远小的规律,还需将文化的制约强度纳入考量。

老砍头的家也挨着钱葱河,光房子就有一百多间。秀容川找到他的时候,老砍头正在厨房烧锅。厨房只有他一个人,他坐在板凳上,正把草一把把塞入锅腔,火烧得很旺,再烧一会,锅里的水就开了。

(二)国家经济繁荣与稳定能够促进居民的积极休闲认同

为考察宏观经济繁荣与稳定对居民休闲认同的影响力,本研究将人均GDP作为国家经济繁荣的指标、将人均GDP变异系数作为国家经济稳定的指标。因人均GDP与收入指标相似、具有长尾的特点(中低收入多而集中,高收入少而离散),本文根据以往研究惯例对人均GDP做了对数处理,在建构休闲认同的宏观模型时,在微观基线模型的基础上加入了人均GDP的对数以及人均GDP变异系数。

结果显示,宏观层面的经济繁荣(人均GDP的对数)对休闲认同具有显著影响。从模型2可以看出,人均GDP对数每增加一个单位,休闲认同就上升约0.2个单位。可以得出“经济越繁荣,居民休闲认同越积极”的结论。同时,经济稳定性对居民休闲认同的影响效力也具有显著性。人均GDP变异系数每上升一个单位,休闲认同就下降1.39个单位,即变动越大,态度越消极。可以得出“经济越稳定,居民休闲认同越积极”的结论。

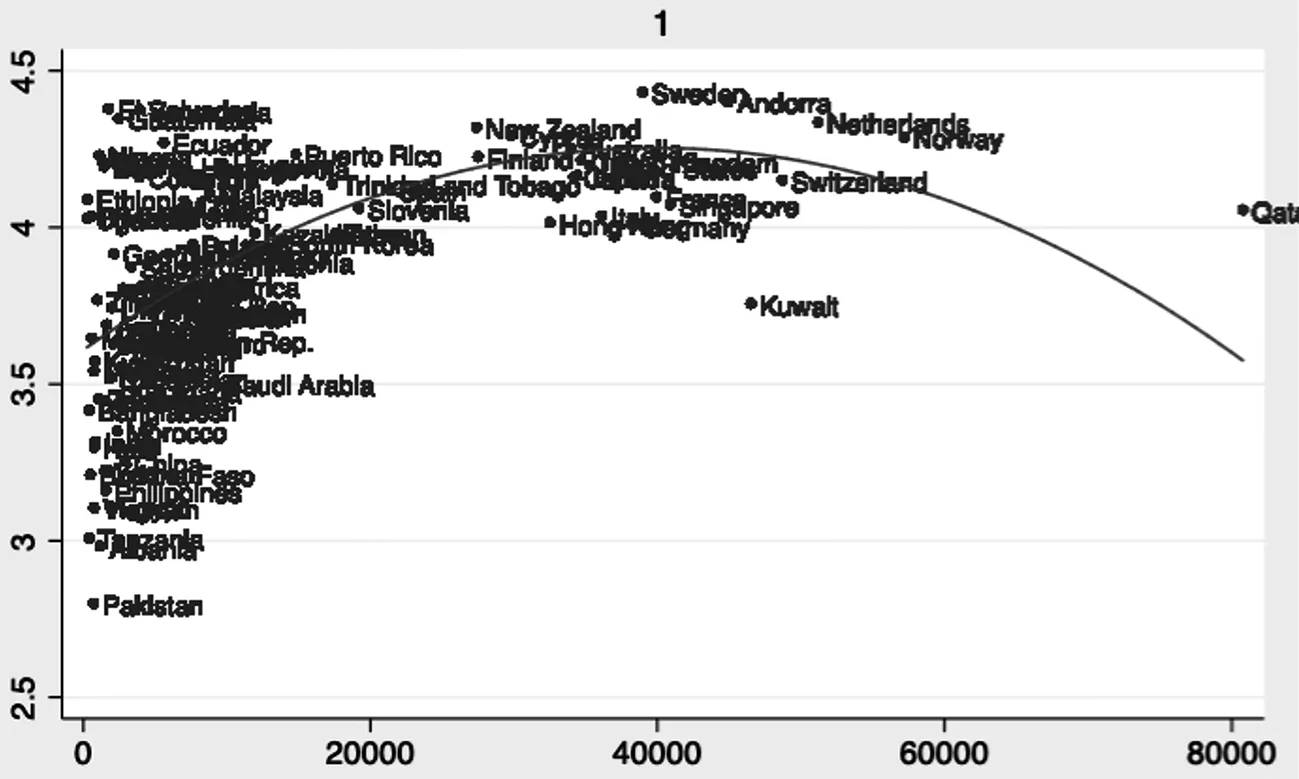

通过描绘人均GDP与休闲认同的散点图(图1),能够直观地看到居民休闲认同与国家人均GDP的关系:人均GDP与休闲认同没有直观的线性关系,只在部分区域有一定程度的拟合——人均GDP在0—20000美元之间的国家,休闲认同有高有低,受经济繁荣状况的影响较小(图左侧离散度高、拟合度低);人均GDP较高的国家(20000—40000美元之间),休闲认同基本较高,且受经济繁荣程度的影响较大(图中部拟合线平缓上升、且聚合度高、拟合度高);人均GDP超过一定的值(大于40000美元),休闲认同不再随人均GDP增长而继续提高(图右侧拟合线下降,且拟合度较低,有趋于离散的趋势)。总体来看,这与前文在统计模型中得出的经济净效应“经济越繁荣、休闲认同越积极”相符,因模型中是以人均GDP的对数作为经济繁荣的指标、与休闲认同成线性关系,则人均GDP与休闲认同的关系应该是一条快速上升后趋于平滑的曲线,然而在散点图中可以看到曲线从左侧快速上升、趋于平滑后,右侧有下降的趋势,说明经济繁荣的净效应并不能完全解释现实情况,这种波动的影响曲线可能提示其他因素对经济效应的影响。接下来,本文将对文化框架对经济效力的调节效应(即假设2的后半部分:不同文化框架下,宏观经济的影响效应不同)作出考察,尝试给经济因素解释力的波动一个合理的解释。

图1 各国居民休闲认同均值与人均GDP的散点图

(三)不同文化背景下,经济繁荣与稳定的影响效力不同

考察经济效力的文化制约性,可以通过检验文化框架对经济效力的调节效应来实现。本文构建了两级文化框架与两个宏观经济指标的交互项,因为第二级文化框架“国家”的虚拟变量过多,出于模型简洁性考量,在宏观模型2中仅加入了一级文化框架(文化圈)的调节效应指标:文化圈与人均GDP(对数)的交互项、文化圈与人均GDP变异系数的交互项。国家文化对经济效力的调节效应则通过进一步建立不同文化圈的分层分析来进行考察。

1.文化圈的调节效应

模型2显示文化圈对宏观经济指标的调节效应大多具有统计显著性,本文假设2的后半部分也得到了实证结果的部分验证。具体来看:

与人均GDP的调节效应相似,文化圈对人均GDP变异系数的调节效应,反映了不同文化圈中经济稳定程度对居民休闲认同影响力的差异:交互项系数越大,该文化的调节作用越大,处在该文化圈中的居民的休闲认同受经济稳定性的影响程度越大。通过回归结果可以看出,居民休闲认同受经济稳定性影响最大的也是儒家文化圈以及南亚(非伊斯兰)文化圈,居民休闲认同受经济稳定性影响依次降低的是:非洲(非伊斯兰)文化圈、伊斯兰文化圈、英语语言文化圈、新教欧洲文化圈、天主教文化圈、拉丁美洲。

值得注意的是,儒家以及南亚(非伊斯兰)文化圈中居民休闲认同与经济稳定性的关系是正相关(系数为正),说明变异系数越大,居民休闲认同越积极,即这些文化圈中存在“经济稳定性越低、居民休闲认同越积极”的现象。基于前文对人均GDP变异系数净效应的研究结论——“经济稳定性越高,居民休闲认同越积极”,儒家与南亚(非伊)文化中的经济稳定性的逆向调节效应似乎有悖常理,但这个逆向调节效应却与经济繁荣效力的正向调节效应产生了意义上的相互印证:儒家文化圈与南亚(非伊斯兰)文化圈的居民的休闲认同受经济繁荣程度的影响较大,当经济趋于蓬勃发展时,虽然经济稳定性较低,但居民对繁荣的感知度超过对稳定的感知度或者说居民积极休闲认同建立在经济繁荣而不是经济稳定之上,从而呈现出经济稳定性越低、居民休闲认同越积极的结果。

2.国家的调节效应

为进一步检验第二级文化框架“国家”对经济指标影响力的调节作用,本文构建了10个文化圈的分层线性回归分析。从回归结果中可以看到,国家作为文化框架,其对经济效应的调节作用并不是普遍存在的:儒家文化圈、新教欧洲文化圈、天主教文化圈、英语语言文化圈、拉丁美洲文化圈以及波罗的海文化圈中,国家对经济效应的调节作用的差异并不显著。因此,国家对经济效应的调节作用并未通过检验。

五、结论与相关讨论

中国居民休闲认同为何改变?这是本研究的问题起点。以往的定量研究多着力于微观层面休闲认同的影响因素分析,并不能推论到宏观层面,也不能很好地诠释休闲认同的宏观变化趋势。本研究借助文化框架概念,提出一种关于休闲认同的宏观解释:休闲认同作为一种价值观念,受到休闲所嵌入社会环境的约束和规范,也就是宏观社会文化制度的制约。通过建构文化圈与国家这两层社会文化背景,将经济繁荣与稳定的指标纳入考察,利用WVS提供的全球居民休闲认同数据以及世界银行提供的各国经济数据,对居民的休闲认同开展国际比较研究,分析结果较有力地支持了本研究的文化框架假设,研究发现:文化背景是居民休闲认同的“底色”,基于地理空间-语言-历史文化等特点划分的文化圈会作为文化框架显著影响居民的休闲认同,文化的影响力并非都是近大远小;经济的繁荣与稳定能够提高居民的休闲认同,但其效力的强弱在各个文化圈中各不相同。对文化影响的实证检验证实了文化制度对休闲认同的净效应以及对经济效力的影响,挑战了部分学者对休闲的经济还原论与经济决定论解释,并可以得出中国居民休闲认同近年来所发生的积极转向,并非来自文化中对休闲绝对合理性认可的复归,而是来自经济的快速繁荣。

为更准确地解析休闲认同影响机制,后续研究可以尝试探索更丰富的休闲认同的影响因素,在宏观与微观模型中构建更为细腻的互动机制,在不断解开旧的困惑、产生新的困惑的过程中,为更理性地认识休闲提供基础。