雕塑家吴为山和他的雕塑史诗

———侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型组雕

2020-11-09宝蓉

●文/宝蓉

本文主人公

以和平、纪念遇难同胞为宗旨塑魂,让一代代中华儿女能记住历史,以史为鉴。

吴为山是我国著名的雕塑家。他是中国美术馆馆长、中国艺术研究院,南京大学等多家艺术学院教授、博士生导师。他创作的数百件雕塑作品被中国、英国、意大利等国家博物馆收藏陈列。

他的雕塑,散发着深厚的文化底蕴和激情,被业界称之为会说话的“雕塑史诗”。尤其是他的代表作之一——《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆大型组雕》,令前来瞻观、哀悼的全球人民备受教育。在“侵华日军南京大屠杀83 周年祭”之际,笔者专访了吴为山先生。

“南京这座历史文化名城滋养了我”

吴为山出生在江苏东台一个书香世家,父亲吴耀先是语文老师,爱写诗作画。受父亲熏陶,吴为山读了大量的名著和诗集。11 岁时,他开始尝试画画,画小镇上熟悉的老人和风景。作诗和绘画,成了吴为山青少年时期最大的兴趣爱好。

1978年和1979年,吴为山都仅以1 分之差高考落榜。1979年10月,17 岁的吴为山心情低落地来到无锡工艺美校学泥塑。在学校画室,他第一次看到那么多西洋石膏塑像模特。当他用中国油性而润泽的泥土,临塑那些洁白、富有柔性的西洋石膏像时,雕塑世界里那片广袤的神秘,激起了吴为山探求艺术的热情,他渐渐安下心来学习这门艺术。

令吴为山难以忘怀的是,1980年3月,吴为山全班去苏州东山采风,参观并临塑了两处古代彩塑。

古代匠师精湛的雕刻技艺,让吴为山惊叹不已,感触很深:古圣先贤宝贵的文化财富和精神琼浆,能经久弥新地一代代注入给后人,皆因“雕塑”这门古老艺术的传承。从那以后,吴为山明确了自己人生的航向:“雕塑”这门艺术,是他毕生矢志不渝的追求和热爱。

1983年,吴为山再次参加高考,并以优异成绩同时被中央工艺美术学院和南京师范大学美术系录取。最终,他选择了后者。吴为山说:“南京师范大学美术系历史悠久,其前身可追溯到1902年的两江师范学堂,徐悲鸿也曾执教于此。而且,南京城每一块城砖都写满了历史,我热爱这座城市。”

1984年3月,在学校举行的一场艺术比赛活动中,吴为山与同校教育系的师妹吴小平相遇。吴小平也爱看书写诗作画,共同的兴趣爱好让两颗年轻的心走到了一起。

1987年,吴为山从南京师范大学美术系毕业留校任教后,与吴小平结婚。之后,他又去北京大学研修文学、心理学、人类学等人文学科。

第二年12月,吴为山喜得爱女吴霜。他经常带着吴霜在南师大美丽的大草坪上散步。临近大草坪的音乐楼时时飘来琴声和歌声,一次,3 岁的吴霜搂着吴为山说:“爸爸,这楼上的人歌唱得好听,人肯定长得也漂亮,我好喜欢爸爸的学校。”

吴为山听到女儿的话,十分感慨。母校不仅环境优美,且学生都勤奋好学,这里,是他梦的起点和依托,他创作的陶行知、鲁迅、徐悲鸿等人物雕塑作品,得到了老师和同学的高度肯定和赞许。那种既当学生又当老师的感觉,让他有一种充实感。

1996年至1998年期间,吴为山以“访问学者”的身份,被派往荷兰、美国等多个国家,身临其境地感受不同气候、地域、民族所滋养的不同文化。在这个过程中,吴为山对西方文化和艺术有了重新认识,他们的开放与创新精神,给吴为山留下了深刻印象。3年多的游历,开阔了吴为山的思维和视野,让他真正认识到“创新乃艺术之本。”

之后,吴为山借鉴西方现代雕塑经验,将中国传统雕塑与自己独创的“写意”手法大胆引入雕塑造型并开展教学。因为形与神的统一,再配以自己擅长的诗文旁白,吴为山的雕塑作品无论从“再现”还是“表现”的角度看,都显得特别传神和与众不同。

“我要‘复活’那些受屈的亡灵”

1999年,南京博物院为吴为山建了“吴为山雕塑馆”;2000年,南京大学建了“吴为山雕塑陈列厅”。自此,吴为山有了一扇自我展示的对外窗口。谈起南京,吴为山动情地说:“选择扎根南京,我从没后悔过。南京这座历史文化名城滋养了我,让我插上有力的翅膀,继续着梦想。”

2005年12月15 日,吴为山接受江苏省和南京市领导的重托,为“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程”创作设计大型组雕。

吴为山心情很沉重,时间仿佛回到1937年那个血雨腥风的岁月。他走向南京城西江东门,这里是当年大屠杀现场之一,数以万计的男女老少平民就在此屈死在日军的残暴里。如今,这里是南京大屠杀纪念馆的场馆所在地。他极目西望长江滔滔,巨大的潜流声,俨然30 万亡灵冤魂的哀号。

如此重大的历史题材、如此重要的地点、如此壮观的场馆,应当用何种手法、何种形象,采取何种角度和形式,来表达这群组雕的主题思想呢?

有人给吴为山提建议:入馆处表现出屠杀的惨烈,要尸骨成堆,尸横遍野;主建筑下面血染成河。吴为山思考再三否决了。他认为,纪念馆处于街区,在喧闹的现代商业和人居环境中,世俗的生活情感与惨痛的历史悲剧之间需要有个过渡,雕塑应当一目了然而又层层引人进入,再慢慢引发瞻观者的悲情意识。

吴为山说:“这群组雕的主题是遇难和纪念,它超越了一般意义上的灾难描述。既要诉说出苦难、悲愤与抗争三位一体的主题内涵,还要达到净化瞻观者心灵的效果。”

在这种立意之下,一个灵动的设计主旋律在吴为山脑中渐渐形成:高起——低落——流线蜿蜒——上升——升腾!

接下来,吴为山花了大量时间查阅了很多历史资料,仔细观察纪念馆内那些头盖骨上的刀痕,采访了很多大屠杀幸存者。越深入研究采访,吴为山越加强烈地迸发出一个愿望:他要“复活”那些受屈的亡灵!

承接这群组雕后,吴为山压力剧增,时常吃不下睡不踏实。一次,他工作很晚回家,妻子吴小平给他端上一碗热气腾腾的鱼汤面,又给他放了轻柔的音乐。吃着鱼汤面,听着音乐,吴为山的疲劳感顿消。吴小平笑着对他说:“一碗家乡的鱼汤面,依然是你的心头好。”

吴为山在心里一直感谢吴小平的默默支持。这段时间,吴小平除了帮他找历史资料,帮他多方联系大屠杀幸存者,还给予他很多合理化建议。工作上的好参谋、生活中的用心照顾,给了吴为山更大的动力,让他投身到历史的“时光机”里。

令吴为山印象尤为深刻的是,遇难幸存者之一的常志强。时光纵然逝去70 多个年头,忆及当年惨景,老人仍声泪俱下地说“噩梦难醒”。当年才10 岁不到的他,亲眼看到母亲和1 岁大的弟弟被日本人刺死……

还有那些携家带子逃难出城的人们,那些在光天化日之下被剥光衣服的妇女,那些被反绑着双手跪在地上刹那间身首已分的人,那些被集体活埋的妇孺和青年,那个在日本兵铁锹覆土的间隙昂首不屈的男子……

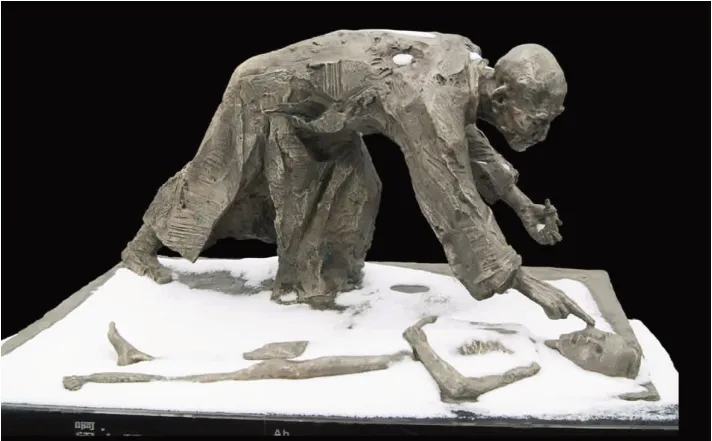

经过无数个不眠之夜的思索和整理,吴为山最终把这群组雕的主题确定为《家破人亡》《逃难》《冤魂呐喊》《胜利之墙》四组。

“让一代代中华儿女能记住历史”

设计方案得到评审专家的一致好评,并顺利通过。在整整两年时间里,吴为山饱含着激情,对这组群雕倾注了全部心血,数易其稿,一丝不苟地做出了全部雕塑的小样,然后带着自己的团队,全身心地投入到场馆雕塑工作中。

吴为山说:“回忆10 多年前,我们在创作时,仿佛进入到血雨腥风的历史时空。我与我的研究生李煊烽、任艳明、刘松等一起奔走于《逃难》的人群中;与友人殷小烽在《冤魂的呐喊》下讨论与劳作;与友人单踴、速泰熙等在《家破人亡》现场讨论作品的尺度和形式;与泥工一起夜以继日地工作,无数次深夜被翻模工小姚、司机小王从脚手架下扶上车送回家……凝聚情感和心血的艺术,已经成为我精神的组成部分。”

2006年8月的一天,连日的劳作之下,吴为山发烧生病了。夜里3 点,吴为山是被司机背回家的。第二天,打完点滴的吴为山摇摇晃晃要去工地,吴小平一把拦住他,劝他在家好好休息。但吴为山心系组雕,还是坚持去了工地。

吴小平不放心他,就请了假赶到工地。妻子顶着39 度的高温照顾他,一待就是一整天,这更让吴为山感怀:“我忙得什么家事都顾不上帮忙,而她工作也挺忙,既要照顾女儿还要照顾我,如果没有妻子鼎力支持,我就无法全力以赴把这组群雕完美地呈现给大家。”

南京大屠杀纪念馆前馆长朱成山介绍说,2007年12月13 日,四组群雕竣工,与同时新扩建好的纪念馆对外开放。不到1 个月的时间里,40 多万观众前来参观,超过了老馆全年参观人数。人们久久地在雕塑前驻足、沉思,许多人默默地奉上鲜花,点燃小小的荷花灯,流下热泪。观众们谈起对纪念馆这组体量巨大的青铜雕塑的感受,用得最多的词就是“震撼”和“感动”。

而新馆和雕塑落成13年的今天,越来越多的外国友人也会来此凭吊,常常可以看到日本人士带着忏悔和赎罪的态度在雕塑前献花、默哀。

在创作这群组雕的700 个日夜,吴为山从家人那里得到了极大的力量,获得了许多温暖和感动。年逾八十的父亲,在看到组雕的雏形后,感慨地说:“因为国家的强大与繁荣,我们才有千千万万个家庭的幸福!”

母亲看到雕像,流下了泪水,她对着雕像说:“你们来世,再也不会遭受屈辱。因为我们国家现在繁荣昌盛,谁也不敢欺负咱们了……”

妻子吴小平是一位幼儿教育工作者,对儿童充满了爱,当她看着母子血肉分离的惨烈雕像时,几度泪如雨下。她说:“战争让许许多多家庭妻离子散,家破人亡,天下和平才是一个社会一个家庭最大的幸福啊!”

组雕完成后期,吴为山正在澳门读大学的女儿特意赶回来。她久久立在组雕前沉思,对吴为山说:“年轻一代的中国人,会记住历史,珍惜和平!”

而整组组雕,并没有出现一个日本侵略者的形象。对此,吴为山解释说,首先是立意,立意的基础是立场。是站在南京看待这座城市的血泪,或是站在国家民族的方位,看待我土我民所蒙受的劫难。我认为只有立足于人类、历史的高度来正视、反思这段日本军国主义反人类的行为,才能升华作品的境界,超越一般意义上的纪念、仇恨。

这组组雕中,从遇难者群像的惨烈,足以佐证日军的凶残。我们的主基调是以和平、纪念遇难同胞为宗旨塑魂的。让一代代中华儿女能记住历史,以史为鉴。