非遗视域下环巢湖区域民间美术资源、审美价值探寻

2020-11-07仇慧琴

张 磊,仇慧琴

(巢湖学院 艺术学院,安徽 巢湖 238000)

一、环巢湖区域民间美术

(一)环巢湖区域

《尚书·仲虺之诰》中有“成汤放桀于南巢”的记载,由此可知巢湖有文字记载的历史已达3000余年。对于“环巢湖”区域范畴划分,“如按自然水系划分,泛指整个巢湖流域;如按行政区划,应该包括合肥市、巢湖市两个市和六安市一部(老市区及舒城县),约相当于清代安徽行省治下的庐州府、 六安及和州直隶州的范围”[1]160。在漫长岁月的演进中,环巢湖区域逐步形成了具有典型地方特色的“环巢湖文化圈”,这种独特的文化圈恰好契合巢湖区划调整后的安徽省会发展战略,对环巢湖区域文化的发展史意义重大,同时,在安徽文化发展史上也留下了精彩的一页。研究环巢湖区域民间美术资源、审美价值,对进一步发掘、传承和保护环巢湖区域民间美术,探寻“环巢湖文化圈”的历史、艺术、文化具有重要意义。

(二)环巢湖区域民间美术

“民间美术是由人民群众自己创作的, 以美化环境、丰富民间风俗活动为目的,在日常生活中应用、流行的美术。”[2]546民间美术是人类文化遗产重要组成部分之一,它为人们生活质量的优化、审美品味的提升、生存环境的改进以及文化底蕴的沉淀,提供丰富资源。民间美术有着自身的独特意味,有着引人注目的民族视觉文化,充分体现了其原生态意味,观者与从业者的心理特征,也反映出民俗文化和制作工艺水平。由于地域、人群、风俗等影响,它形成了典型特色、范畴和文化圈。它缘于劳动人民,带有质朴与率真的特征,毫无拘泥与做作,又为劳动人民服务。在技巧表现上,创作者的聪明才智和非凡的想象力在高超的表现手法下被充分体现。内容上它与民俗联结密切,是最富有感染力、民俗性的乡土艺术。民间美术有很多种类,有着不同的目的与用途,一般情况下,造型艺术类作品主要供日常赏玩,工艺品则被应用于生活,主要是实用目的,还有的是与民俗相关联,在民俗活动中扮演重要的角色,起到特殊的作用。综合来看,民间美术是结合了最基本的造物活动而存在的本原文化,它的种类基本上可以分为生活、民俗、欣赏三大类。科技高度发展的今天,人们更加注重文化内涵的表现和传统文化的传承,越来越清醒地认识到与我们息息相关的民间美术的价值,对它的探寻、传承与保护意识逐渐增强。

环巢湖区域民间美术,是环巢湖区域劳动人民在漫长的历史发展进程中,共同创造出来的独具地域特色的文化艺术。环巢湖区域民间美术种类多样、工艺精巧、技艺高超、气质独特,它不仅是环巢湖区域人民的骄傲,更是人类文化记忆中独特的存在。但这些带有本土气息,散发出浓郁民间特色的艺术文化,有很多却在科技发达、网络通畅的今天被边缘化,有的甚至还处在处于消亡的境地。从本土文化的角度和现代设计理念入手,梳理环巢湖区域民间美术资源,对环巢湖区域民间美术的审美价值进行必要的探寻,既是环巢湖区域民间美术传承、发展的需要,也能促进环巢湖区域民间美术的生存与创新,激发环巢湖区域民间美术的生命力,丰富环巢湖区域的当代文化内涵。

二、非遗视域下环巢湖区域民间美术资源探寻

民间美术是各民族美术传统的重要要素,是几乎所有美术方式的孕育、形成的源泉,它与民俗活动、造型艺术、实用与欣赏等关系极为密切。环巢湖区域的民间美术带有着浓厚的属地风格,种类众多,真实地反映了环巢湖区域的历史文化内涵。对环巢湖区域民间美术资源的进行探寻,可以进一步厘清环巢湖区域民间美术的发展脉络、品种分类,挖掘深厚的文化内涵,促进环巢湖区域的经济、历史、文化的发展。

(一)环巢湖区域民间美术资源探寻

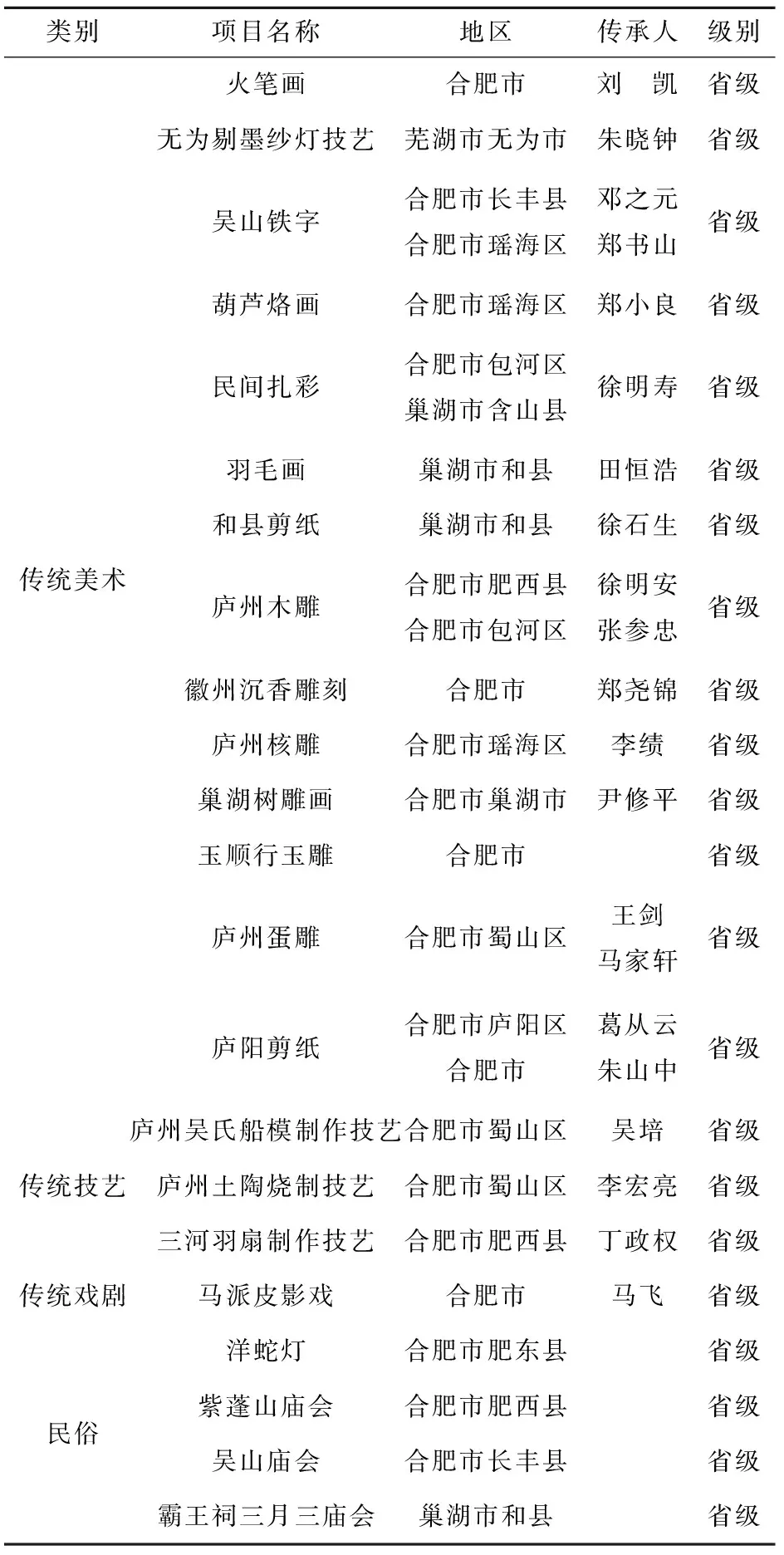

根据不完全统计,环巢湖区域民间美术中传统美术、传统技艺,以及与其相关的传统戏剧、民俗等有上百种之多,无论是传统加工纸制作技艺、火笔画……,还是无为剔墨纱灯技艺、庐州蛋雕……,乃至马派皮影戏、洋蛇灯、紫蓬山庙会……等,都有着自身独特的个性和地域文化内涵,它们有如一颗颗饱满闪亮的明珠,镶嵌在环巢湖区域,散发着迷人的光芒。

从表1中可以看出,环巢湖区域民间美术文明是属地劳动人民创造的,和环巢湖区域人们的生产、生活密切相关,源于生活又为服务生活。部分从事环巢湖民间美术的创作者受过专业美术教育,但绝大部分的创作者都是一些普通的民间艺人。环巢湖区域民间美术的创作讲究眼到、手到、心到,是一种直接、直观的艺术表现,呈现质朴与率真的风格。它们注重提炼普通劳动者的生产、生活内容作为表现主题,强烈的地方特色一览无余,体现了世代相传的文化传承与底蕴积淀。从这些民间美术种类中,不但可以看出环巢湖区域人民的审美心态,而且还能看到一个地域,甚至民族的优秀品质和精神力量。环巢湖区域民间美术是“环巢湖文化圈”中重要的文化和历史遗存,它展示了环巢湖区域文化内敛的个性和鲜明的独立性以及为适应发展的整合性与延续性,充分体现了环巢湖区域文化的相对稳定性、丰富性和多样性。

表1 环巢湖区域民间美术名录(部分)

(二)非遗视域下的环巢湖区域民间美术资源探寻

习近平总书记曾指出:“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新。”[3]“作为非物质文化遗产的民间美术,是各地各民族在认知自然并利用自然的过程中进行的一种文化活动,是以人为载体而不断传承发展的活态文化遗产。”[4]221近年来,经过发掘、抢救,环巢湖区域的民间美术中许多已经消失或濒临消失的种类得以复活,焕发出了新的活力,在环巢湖区域民间美术中起着引领作用。“非物质文化遗产保护的核心目的是为了促进人类文化多样性和激发人类创造力。”[4]220目前,环巢湖区域有很多民间美术进入了国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产名录,之所以以层级保护的方式规划环巢湖区域民间美术,主要是因为非物质文化遗产要求的活态传承与不断发展变化的特点,在这些民间美术上都已具备。比如:已被列为国家级非物质文化遗产的传统加工纸制作技艺,其最大的亮点就是复活了唐代粉蜡笺技艺,其代表一种文化、一片情愫和有序传承,它是传承人刘靖经过反复研究、实践的成果。现在传统加工纸制作技艺又与现代设计、审美相结合,已逐渐融进了人们的生活。再如:首批省级非物质文化遗产名录中的无为剔墨纱灯,具有别样意趣和精致工艺。作为一门已延续了300余年的造型类非物质文化遗产,虽然有过低谷时期,但在政府部门和传承人朱晓钟的共同努力下,最终重新出现在大众视野。光影下的剔墨纱灯通透、缥缈,给快节奏的现代生活带来了舒适、安逸的心理体验。

环巢湖区域不论是一直延续的民间美术,还是经抢救、发掘重新出现在世人面前的民间美术,它们都有着深厚的历史积淀。从这些民间美术中,可以看到环巢区域不同历史时期的政治、经济、文化特色,以及这些民间美术自身所展现的历史、人文、科学和艺术方面的价值。

表2 国家级非物质文化遗产名录(合肥周边:传统技艺)

表3 安徽省非物质文化遗产名录(合肥周边:部分)

表4 合肥市非物质文化遗产名录(合肥周边:部分)

续表4

表5 合肥市下辖的县、区非物质文化遗产名录(合肥周边:部分)

从以上调研目录可以看到,环巢湖区域民间美术在已有3000多年历史的环巢湖区域孕育,本土特色明显,其创造者们在创造民间美术独特性的同时,也贡献了丰硕的非物质文化遗产。

(三)非遗视域下环巢湖区域特色民间美术探寻

环巢湖区域作为非物质文化遗产的民间美术众多,每一种都有着自己独特的工艺特征、文化内涵。

1.国家级非物质文化遗产:传统加工纸制作技艺

传统加工纸制作技艺继2006年被选入安徽省非物质文化遗产名录之后,2008年又被列入了第二批国家级非物质文化遗产。传统加工纸制作技艺涉及到多种工艺,和很多的民间美术之间有着借鉴、融合的关系。“纸张是书写、延续人类文明的重要载体,恢复这项技艺就更显得任重而道远。”[5]21自1997年起,刘锡宏、刘靖父子历经10多年的研究与实践,成功复活了失传多年的传统加工纸名品——手绘描金粉蜡笺,此后又陆续“复制”出技艺失传的各种古代纸“笺”,共计十二个系列,上千个小种类。不管是粉蜡笺、绢本笺,还是泥金笺、流沙笺……等,在纹样题材的选择上均继承了传统的纹样风格,植物纹样、带有吉祥含意的器物、神兽或动物为主题的典故和吉祥用语都被手绘于笺上。龙是中华民族的图腾,是瑞兽,在中国人心中意味着祥瑞。在古代,粉蜡笺为皇室专用,龙纹样自然是粉蜡笺永恒的主题。“掇英轩”生产的龙纹系列粉蜡笺不但有飞龙穿云纹、双龙戏海纹、苍龙教子纹,而且还有仿故宫、仿明代云龙纹……等多种纹样,这些纹样从不同层面展现了中国传统的龙文化,古代文化的生命精神得以体现,艺术性很高。在植物纹样中,主要以符合中国文人气质的四君子、岁寒三友等纹样为主,纹样对象的淡泊宁静、自强不息,反映了文人雅士豁达、清高的品行。吉祥图案中,除了常见的龙凤、蝙蝠、鹤等纹样,还常绘制“带有宗教色彩的暗八仙”等纹样,这些纹样暗含吉祥寓意,寄托人们的美好愿景,同样承载这些纹样的器物也被赋予了深刻的内涵。纸笺加工技艺尽管工序比较繁杂,成本相对较高,但文化方面、经济方面的价值却是不可估量。

“纸笺加工技艺不仅体现了文人雅趣,更重要的是它作为一种载体,承载了丰富的生命意蕴和人文关怀思想。”[5]20传承人刘靖先生和他的“传统加工纸制作技艺”,以及“掇英轩”品牌现已成为环巢湖十二小镇之一的“书香小镇”——黄麓镇的一张名片。

2.安徽省非物质文化遗产:剔墨纱灯

位列清代“安徽八宝”首位的剔墨纱灯,至今已延续了300余年 。据记载,剔墨纱灯在清康熙时期兴起,乾隆时期得到进一步发展,嘉庆时期臻于成熟。首创“剔墨纱灯”的是清康熙时期的艺人蔡静,对剔墨纱灯的材料与技法进行改革的是清乾隆时期的文人画师蔡竹田、许石隐、卞自环等,他们不仅将色纸和玻璃作画改为丝质绢纱作画,还对“剔墨”技法进行了改进。到了清嘉庆年间,剔墨纱灯的工艺已日渐成熟,当时的制灯作坊,纱灯品种、年生产量都达到了鼎盛。进入近现代以后,剔墨纱灯曾一度沉寂,在传承人朱晓钟的大力开发、传承和当地政府的支持下,经过抢救性发掘,剔墨纱灯迎来了新的发展契机,终又重现在大众的视野中,并在多项展览评比中获得好成绩,声名远扬,在2006年被选入安徽省第一批省级非物质文化遗产名录。剔墨纱灯精美的制作工艺,通过加工、成型、油漆、剔墨、绘画等多道工序,被木工、雕工、漆工、画工等完美的展现。作品最典型的特征主要体现在灯架和灯面制作两个方面。剔墨纱灯灯架制作的材料主要是以紫檀、红木、楮树和红椿等硬木材料为主,现在也开发出了一些新型材质如亚克力。雕工上主要采用圆雕、镂雕等技法,木工主要是充分发挥榫卯结构的优势,将灯架设计成可拆卸、组装,便于携带的框架。灯面纱材料经历了最初的真丝绢纱,中期的乔蒙纱,最后锁定于印刷用纱。传统的剔墨纱灯外形有四面、六面、八面、十二面等,主要有单层、双层、多层,甚至还有多头灯等造型。落地灯、壁灯、吊灯等款式深受人们欢迎,此外还模仿、创制了诸如莲花状灯、扇形壁灯、围屏灯、龙头凤头台灯等特色灯,种类达上百种。剔墨纱灯灯架通体髹棕红色漆,主要由三个层面构成,一般都雕刻一些有寓意的纹样。剔墨纱灯整体造型有龙头、凤身、象鼻或虎脚之说,在整体结构的中间位置镂雕卷草纹“花牙”。纱面需经过帐纱、描搞、剔墨、上胶、上底色、勾线、染色、调整等多道工序方可完成。完工后的剔墨纱灯,在光的照射下,纱面上的纹样如悬在空中,缥缈、唯美、高雅。看似简单的剔墨纱灯,不但完美地诠释了传统手工艺技术的精细与高超,承载了广大劳动人民对美好愿景和平安健康的需求,而且充分地表达了人们祈福纳祥,对美好生活的向往与追求。以其精湛的工艺和实用性、观赏性,传达着环巢湖区域厚重的历史底蕴与人文价值。

3.合肥市非物质文化遗产:庐州葫芦雕刻

葫芦雕刻是一门传统技艺,其历史久远。关于“葫芦雕刻”技艺,可以从“葫芦雕”和“刻葫芦”两个方面来理解。“葫芦雕”是三维的立体艺术展现,“刻葫芦”是在葫芦表面进行创造,是二维的平面艺术,两种不同的技法创造了不同空间的作品。庐州葫芦雕刻于2017年入选第六批合肥市级非遗名录,粗犷、奔放的雕刻技法,淳朴、自然的乡土风情,是庐州葫芦雕刻独有的特色。庐州葫芦雕刻工艺复杂,技巧多变。在工艺表现上,主要采用了浮雕、镂雕、工笔、针雕等多种雕刻手法,阳雕、阴雕、阳雕平地等刀法都能在作品中找到踪迹。在选材上倾向于选用异型葫芦,以此来表达作者的想象力,扩大创作空间,呈现更精美的作品。庐州葫芦雕刻技艺传承人姚瑶在继承传统表现手法的基础上,充分运用了中国画的各种笔法技巧。雕刻的图案纹样多是民间故事、神话传说及人物等,创作时火候和力度把握越适度,作品图案立体感就愈强烈,图案层次与色调也就愈丰富。在传承与改革方面,庐州葫芦雕刻变最初的平面图案为立体图案,在很大程度上丰富了作品内容,增强了审美效果,艺术价值得到更好的提升。

4.肥东县非物质文化遗产:逸品根雕

传统的根雕作品历史悠久,最久远的作品可以追溯到2300多年前的战国时期,根雕艺术在元明清时期广受文人和书画家的推崇,根雕技艺逐步走向成熟。逸品根雕目前被选入合肥市肥东县的非物质文化遗产名录,也被推荐申报合肥市第七批非物质文化遗产。逸品根雕比较注重原材料的品质,常常选用质地坚硬、细密、不易变形、不易开裂的树根、竹根,尤青睐一些“稀、奇、丑、怪”的造型。从艺术的角度来看,自然美、残缺美和雕刻美是逸品根雕的三大特点。传承人周银章在创作作品时注意保留材料的形态、纹理结构、质地特点,巧妙运用“巧色”的技巧。对于材料本身的空洞感、透气感十分注重,大部分作品皆为随形而作,七分天成与三分人工结合的恰到好处。对于原材料的不对称、不均衡、不完美的遗憾,创作者经过精心设计,游刃有余地行走于似与不似,腐朽与神奇之间,创作出众多风格独特的作品,突显其美在不完美之处。

无论是传统加工纸制作技艺、剔墨纱灯加工技艺,还是庐州葫芦雕刻、逸品根雕,等环巢湖区域民间美术是组成“环巢湖文化圈”的重要部分。作为分别处于四个不同层级的非物质文化遗产,它们在不同的层面都散发着自身的魅力,发挥着引领作用。

三、非遗视域下环巢湖区域民间美术的审美价值探寻

“民间美术所独有的审美性特征是基于这一地区不同民族的生活化特征进行表现的文化艺术价值。”[6]136-137正是由于环巢湖区域的地域性特点,所以非遗视域下的环巢湖区域民间美术不同于其它地区,它在创作手法、色彩表现、工艺特点等方面都有着独特性、唯一性和综合性。

(一)师法自然,回馈社会

艺术源于生活但却高于生活,源于生活是环巢湖区域民间美术最为重要的特点。环巢湖区域的民间美术很多都是以生活作为艺术创作的重要素材,经过创意加工后,又以艺术的形式为生活服务。树雕画是环巢湖区域的省级非物质文化遗产,作品创作的原材料均取自于自然,传承人尹修平创作时遵循师法自然的原则,巧妙地运用树皮、树心、树根等材料,充分注意到树皮、树干优美的肌理效果,因材构图,因势规划,以超强的艺术表现力表现主题。多样的方法,十余道制作工序,加上特殊的材料和精心的创作,造就了树雕画的独一无二特性。作为省级非物质文化遗产,树雕画以自然为师,经过艺术加工,完美地演绎了从大自然中来,到千家万户中去,服务民众,回馈社会的初心,激发了人们对自然的向往与追求,受到民众的喜爱,这恰好是环巢湖区域民间美术始终如一的追求。

(二)工艺独特,气质突出

俗话说“一方水土养一方人”,这充分说明了地域性差异对人的性格,艺术的表现风格都有较为深刻的影响。环巢湖区域位于江淮之间,地理位置独特,环巢湖区域除了汉族还有很多少数民族,多民族共同聚居,造就了多种文化相互融合。在艺术风格上,北方的粗犷豪放与南方的细腻婉约兼而有之,形成了环巢湖区域独有的民间美术文化。以庐州核雕为例,在小小的果核上采用庐州核雕艺人独创的,在全国核雕界具有唯一性的“剔雕”技艺进行艺术创作,不但能获得完美的造型,而且还能在有限的空间里更直接地表现中国传统的诗书画印。庐州核雕充分利用象牙、果核的特质来表现传统文化中的黑白关系,形成构图、色彩上的对比。小小的核雕作品以雕刻入情,表达出多种情愫,在视觉冲击、情感表达上都远远超出了核雕本身所具有的能量。庐州核雕造型完美,工艺独特,粗犷与细腻并存,气质突出,这种工艺特点、表达方式与气质表现均展现出环巢湖区域独有的审美意识和审美情趣。

(三)色彩丰富,雅俗共赏

在环巢湖区域的民间美术中,无论是粉蜡笺上的真金手绘,剔墨纱灯纱面画色彩的层层晕染,还是火笔画的单色、彩色表现,除了在题材上充分反映环巢湖区域劳动者的生产与生活外,在色彩的运用上也能够最大程度地展现出环湖区域的文化风格。色相上的冷暖对比,纯度上强烈的高纯度与低纯度对比,明度上的调式对比,在环巢湖区域民间美术中比比皆是。色彩上既有皇家富贵的金色,如粉蜡笺上的图案色彩;也有淳朴鲜艳的大红大绿,如剔墨纱灯上的民俗表现;还有深沉纯净的单色调,如火笔画的简洁唯美。民间剪纸常常在民俗活动中占有重要的位置,环巢湖区域的民间剪纸特色明显,无论是和县剪纸、合肥市庐阳剪纸、朱氏剪纸,还是肥东县牛氏剪纸等,都充分体现了环巢湖区域民间美术从生活中来,到生活中去的初衷。肥东县牛氏剪纸的纸张颜色有两种:大红色纸和蓝色色纸,传承人牛家海常常根据表现题材、适用场合以及篇幅大小等来决定色纸的选择。喜庆的场合通常偏爱使用红色色纸,以此来衬托气氛,表现静物题材多选用蓝色色纸,与作品的用途、环境相吻合。环巢湖区域各项民间美术作品色彩丰富,寓意深刻,对比强烈,所有这些都突出表现了环巢湖区域民间美术的地域性特征,凸显了环巢湖区域民间美术的独特性,雅俗共赏。

非遗视域下的环巢湖区域民间美术在历史中积淀,在艺术中升华,是技术与艺术的结合,带有着浓厚的属地特色,反映了不同历史时期的文化延续、作品特征以及科学价值与艺术内涵。

四、结语

环巢湖区域的民间美术是环巢湖区域3000年历史积淀而来,是勤劳勇敢的环巢湖区域劳动人民创造的。以非物质文化遗产的高度,发现并挖掘环巢湖区域民间美术,对环巢湖区域的经济转型升级、社会全面发展将起到推动作用。因此,探寻环巢湖区域民间美术,特别是非物质文化遗产视域下民间美术的资源与审美价值,对寻觅切实可行的保护与传承途径,从深层研究环巢湖民间美术的丰富内涵,去其糟粕、扬其精华,有着十分重要的历史与现实意义。