老子“道”理及“正道”“易道” 释解

2020-11-07凌德祥

凌德祥

(上海交通大学 人文学院,上海 200240)

一、“道”理正义

世间任何文化都有其哲学基础。古人祭天地承继道统、拜君王神明承法统、祭先祖承宗族血统、尊儒承教统及学统,而诸统俱以天地之道为本。故“道”或“大道”即为中华文化哲学本源及核心。

人们口头常说“知道”“道理”和“大道理”,但真正能知“道”并讲清其理却绝非易事。几千年来各家各派论“道”,众说纷纭、莫衷一是,且名目繁杂、相互矛盾,阐释或过于简略,或语焉不详,常显神龙见首不见尾。更兼古今语义变化,名实多异、望文生义、顾名思义更加剧对道的误识、误解。从其本体角度有“天道”“地道”“人道”及“事道”(世道)之分,由道及其衍化至少又有“正道(原道)”“易道”“泛道”及“俗道”之别。

老子应为古代最能知道、懂道者。因任周景王守藏史兼司天监,老子既可方便阅读上古传三坟、五典、八索、九丘等历代流传典籍,又专业司天。《老子》,唐时名《道德经》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作。马王堆汉墓帛书本不分章,上篇《德经》、下篇《道经》。[1]后被分为81章,并改前37章为《道经》,38至81章为《德经》。[2]

《道德经》全书五千余言,实际仅有前42章中11章句几百字才真正直接论及道。因此,现存《道德经》有可能只为《德》经,《道》经或散佚。当然,仅就这11章句几百字也足以让人们较为清晰认识“道”的精髓。这也正是《道德经》能够成为大道之源、万经之首最重要原因。

老子指出“古之善为道者,微妙玄通,深不可识”(第十五章)的弊端,认为“道常无名”,字、名之“道”或“大道”并非恒常之道,其名也并非恒常理解之名。且自今至古,道内含“象”“物”“精”“真”和“信”等,唯有定名、正义方能真正认识道之本原。

老子把“有物混成、先天地生、周行不殆、可以为天地母”的“万物之宗”定名为“道”或“大道”,并阐述“道”或“大道”性质、形成与发展,大道核心为道法自然的天道。同时,指出“天道”与“自然”及“地道”“人道”之间的关系。

二、大道之“正道”

老子、《易》及各家各派几乎都论及“道”本体的初始即为开天辟地之前宇宙混沌一片状态,而后由无极生太极、太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦,以至再化生万物、无穷无尽。道或大道本原、核心是“天道”。

远古时期,人们所观察到自然变化最为明显且对人类生活产生最重要影响的就是太阳。太阳运行最为直接影响到与人类息息相关的气候、物候,尤其是在大陆地区。而“月”除临海居住地较易观察到其影响潮汐变化外,月的盈亏对那时大多数人来说,还似乎看不到对气候、物候有特别重要或明显影响。因此,观察日的运行变化成为全世界文明最早的起始点。

华夏先民近取诸物,以树(扶桑)为标志物开始测日,开创了华夏文明。华夏民族扶桑测日的演变充分体现“大道”或天道的演变历程。大道扶桑测日根源于“一画开天”,“大道”之原道、原理也集中于扶桑测日。相对于“原道”基础上变易形成的“易道”,大道扶桑测日可称之为“正道”。大道扶桑测日的原道或正道发展演变至少经过以下几个发展阶段:

(一)大道“一画开天”

“大道”源自“一画开天”。传伏羲(距今约100000-9000年)“一画开天”,实为华夏先民最早通过长期对自然界的观察,发现了地平线(天际线),于天地间画出第一“道”线——地维,即“道生一”。这一画或一“道”也即为最本初的“经线”(本初子午线)。 自此,华夏先民区分了天地、乾坤、春秋、阳阴、东西等“两仪”,即所谓“一生二”。(图1)

一画开天扶桑冠顶朝东,上天为阳(光亮),刻契符号标为阳实线;下地均为阴(阴暗),标为阴虚线或折线。由图很易理解各名称、概念所指及与客观事物间很强的逻辑语义对应和理据关系。大道“一画开天”标记符号主要为:

1.刻契符号:一- -/︿ 标志天地、阳阴、乾坤;

3.图形符号:日乌、瑞兽;

4.颜色:黄玄(黑)标志天地、阳阴、春秋和白天黑夜。后因印刷书写条件所限成白黑。《千字文》首句“天地玄黄,宇宙洪荒”。“玄黄”,指黑黄。“洪荒”,指开天前宇宙的混沌蒙昧状态。“天地”应对“黄玄”,“玄黄”为押韵颠倒。道尚黄青紫色,黄为天、青天,紫气东来,均与“天”有关;

5.图画纪事会意:春(日出草木萌生)秋(禾熟), 东(日出于木)、西(鸟宿枝巢)等,后形成文字;

6.文字:天地、阳阴、东西、春秋、乾坤、黄玄。

人类文明初始于地平线(天际线)的发见,古代农业文明每一阶段的进步都离不开天文历法取得的成就。全世界类同。[3]156

(二)二道“开天辟地”及三日扶桑

距今约9000-8000年 ,由一画开天”地平线基础上再画一竖“道”——天柱,二道十字“开天辟地”画分出(两)至、(两)立、(两)分三日点,即所谓“二生三”,从而进一步分出四季、四极和四方/五方、四域和四隅。古之“六合”即指上下与四极或四方,“八荒”即四方与四隅。

“天圆地方”据传为阏伯传承燧人氏观测天象遗留。[4]151-163“天圆”就是指扶桑观察“日”点运行的“圆”形“天道”。“地方”即指早期天柱、地维(准绳、准星)十字交叉后形成四方、四极。世界各民族也都有类似文明阶段,只是表述及文化延续形式有别。西方“十字”架崇拜溯其源也应与这本初天地十字线相关。

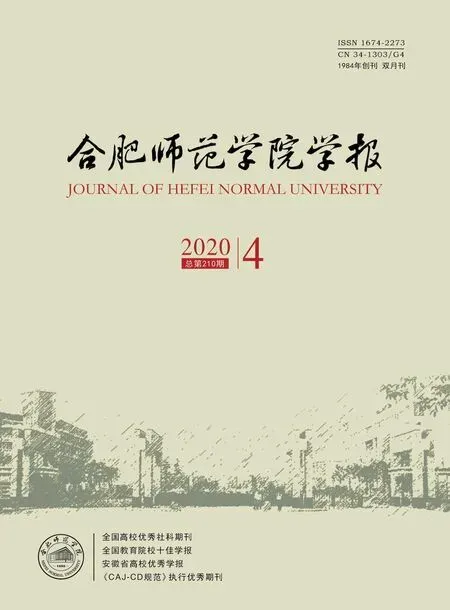

“开天”即将“天”开画出若干等分,形成为四时历法;“辟地”,将大地画出若干等分为四方、四极、四域、四隅及最本初“经纬”线。绳结符号为十字五星标记,白圈为四极,黑圈为四隅,盘符化后受太极黑白“鱼眼”影响,后人将黑白绳结符号作阴阳理解,故数有偶阴奇阳之说。阳阴刻契符号根据需要增为两道(爻)。(图2~3)

图2

“开天辟地”(互文“开辟天地”)画出天柱地维顶天立地十字线。横画“开”,竖画“辟”,用语非常准确、精当和形象。因此,不能太小看古代神话传说,也不能仅将其视为荒诞不经,其中富含先民文化记忆和文化传续。天柱地维十字“开天辟地”实为文明始源。“道”画四极五方,初以风麟龙龟“四神兽”图标,绳结图符十字五星(准绳、准星)亦成后世河图洛书核心。(图3)

图3

图2、图3为非常独特的立体图形。平面视即为地理四方、四极;竖立看即为天地、阳阴、四季和四极。视图应固定视点四平八稳“正视”才能真正明了“天道”里本初“天柱、地维”及“四极、四方/五方、四域四隅”等概念的重要内涵。天柱、地维、中、四极及绳结符号中准绳、准星等构成了正道的最核心概念。只有依靠“四极正”的准绳、准星之“正道”才可校正、校准和真正释解后世因斜视或旋转错乱等导致的折、易、变、旋、错、乱、泛、俗诸象及所产生的诸多玄奇神秘文化。

开天辟地四极五方测日扶桑圆坛、盘符化后,位于中“土”右下移转化为后世的五行盘。此时,金木水火土五行所对应的四极、方位关系的逻辑语义均有很强的理据性。(图4)

图4

上古汉语“大名冠小名”语序与后世不同,正如《荀子·正名》所论,“乃古人之文, 则有举大名而合之于小名, 使二字成文者”。现存古籍中常见约有类似七大类一百多词语,如鱼鲔、城濮、丘商、草芥、草菅、树桑、树桃等即为后世的鲔鱼、濮城、商丘、芥草、菅草、桑树、桃树等。[5]301-307因此,“盘古”非传之神人而应为“古盘”。“盘古开天地”实指标志天之四极及地之五方的“古盘”开天辟地。

(三)四道“十日并出”扶桑测日(十天干)

从理论上讲,源于大道扶桑测日的道画可无穷尽等分下去,故为“三生万物”,大道扶桑测日一直不断演变推动华夏文明、文化的繁荣发展。

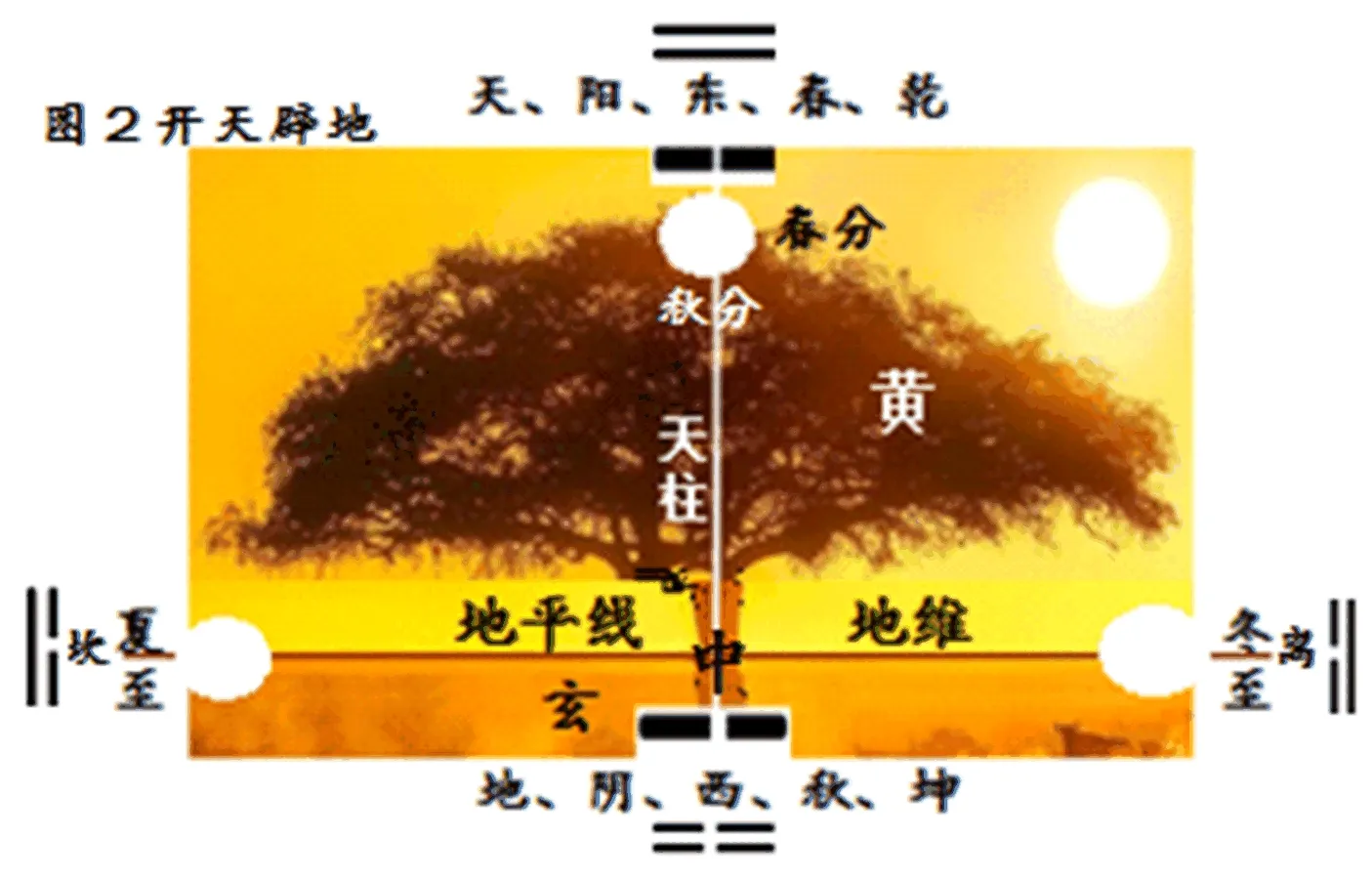

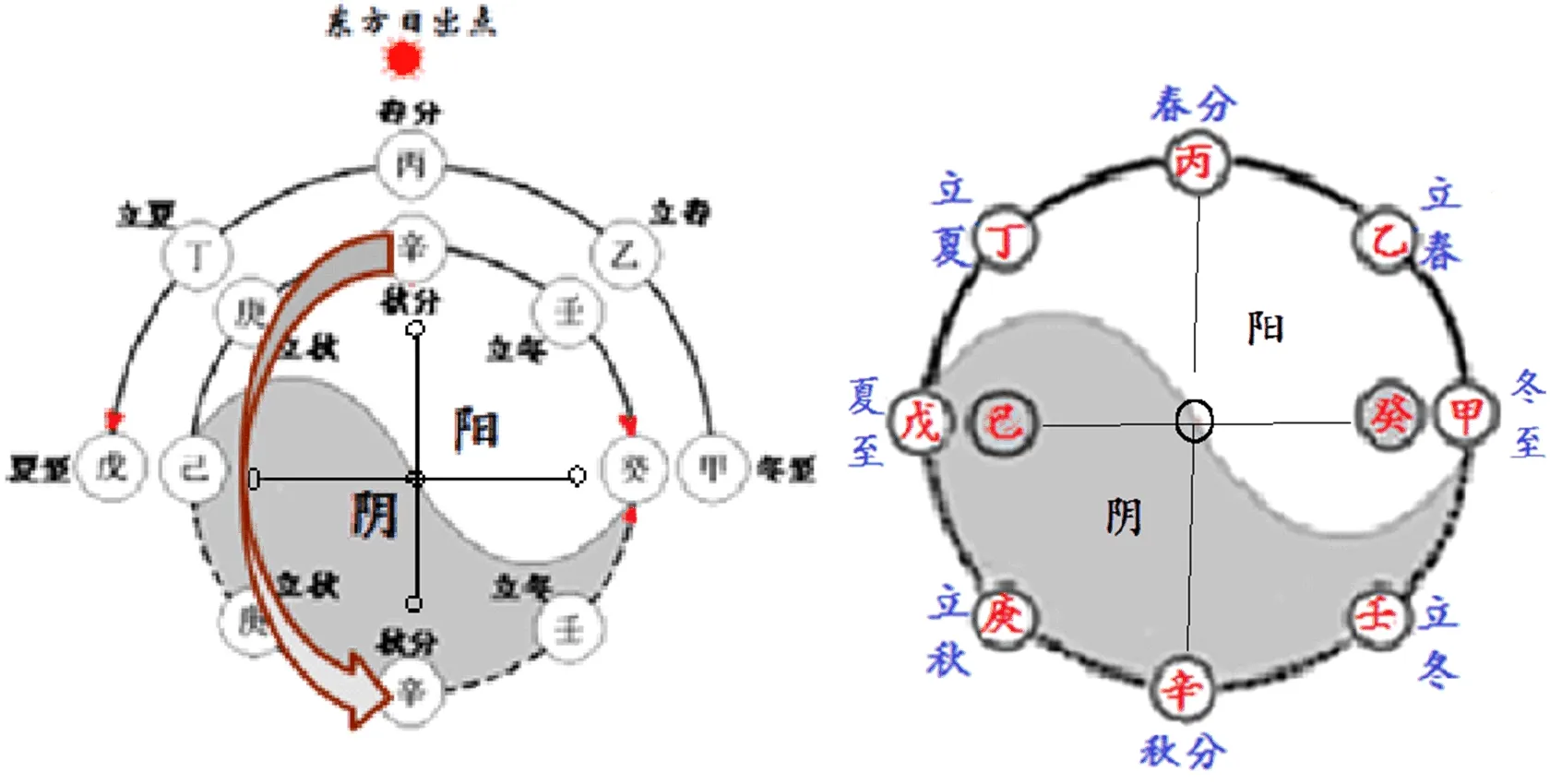

距今约8000-7500年,华夏先民在“二生三”基础上,“近取诸物”,借助自然界的“扶桑”树观测一年中日出点由南到北再由北到南位移的周期变化,并借用伸开的五指作分割标志,手背(阳面)对观察者的五指标甲乙丙丁戊五个日点,手心(阴面)对观察者标为己庚辛壬癸五个日点,从而分割出“十日(八分月)太阳历”,确定了冬至、立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分,立春等八个节气。由于十个日点标记两两并出于扶桑上,故有“十日并出”的神话传说。[6]80-88(图5)

图5

上下半弧表示日出点一年往复。上半年左行上弧标为阳线,下半年转回右行下弧为阴线。“十日并出”扶桑测日形成了较为完善的历法,标志华夏民族全面步入文明、进入农业社会。“日历”“农历”非常准确点明中国古代历法测日服务农业的本质属性。

人类文明的第一阶段为农业文明,农业文明先决条件是历法的产生。北纬30度,日出点、测日标志物和观察点构成30度的直角三角形。直角三角形对边的扶桑树冠直径线长度为直角三角形斜边的视点到扶桑树视距线长度的一半。且这一地区四季分明,更易直观感受去等分出节气和一年中的等分“日”(以太阳运行轨迹划分的“月”),从而比别处更易率先创制历法、进入文明社会。北纬30度穿越国家最多,而南纬30度多为大洋(复活节岛为27°10′)。 古希腊最早以南、北回归线和南、北极圈为界把全球气候划分为热带、南温带、北温带、南寒带和北寒带5个(天文)气候带。北纬30度地处北温带和热带交界处,冷热适宜,水热等自然条件好,更易于人类生存繁衍和聚居。上古时期,如具备上述条件且较为平坦大陆地区都有可能成为人类文明最初的发祥地。因此,世界主要文明发源地均处于这一线也就不奇怪了。北纬30度由西到东穿越中国的藏川湘鄂赣皖浙,其中古湖川地区城市最多。现普遍认定的华夏文明发源地多位于偏北的北纬35~40度附近。这一区域可能并非华夏文明原发地,而最大可能只是受临近南部文明影响的较强悍北部民族通过攻伐兼并(如炎黄及黄帝蚩尤之战)形成的较后起的次生文明。因此,中华文明探源重心可能要南移。有巢氏及“火神居南方,主夏”(“西夏”是否暗含有东、南夏)的炎帝氏族或南方其他民族应更值得关注。另,如同文物,文明亦有传世文明与出土文明之别。“道”为代表的中华文明一直传世(世间流传)从未中断,原地传世有流变,地下出土遗存历史看似没有那么悠久,但实际传世、传承已很久远;而世界其他远古文明大多均已出现中断、绝世,故唯有通过地下出土遗存去发现、证明其历史的存续。中华文明考源应多关注文明的传世,而不仅仅是地下出土遗存。

(四)六道七日扶桑测日(十二地支)

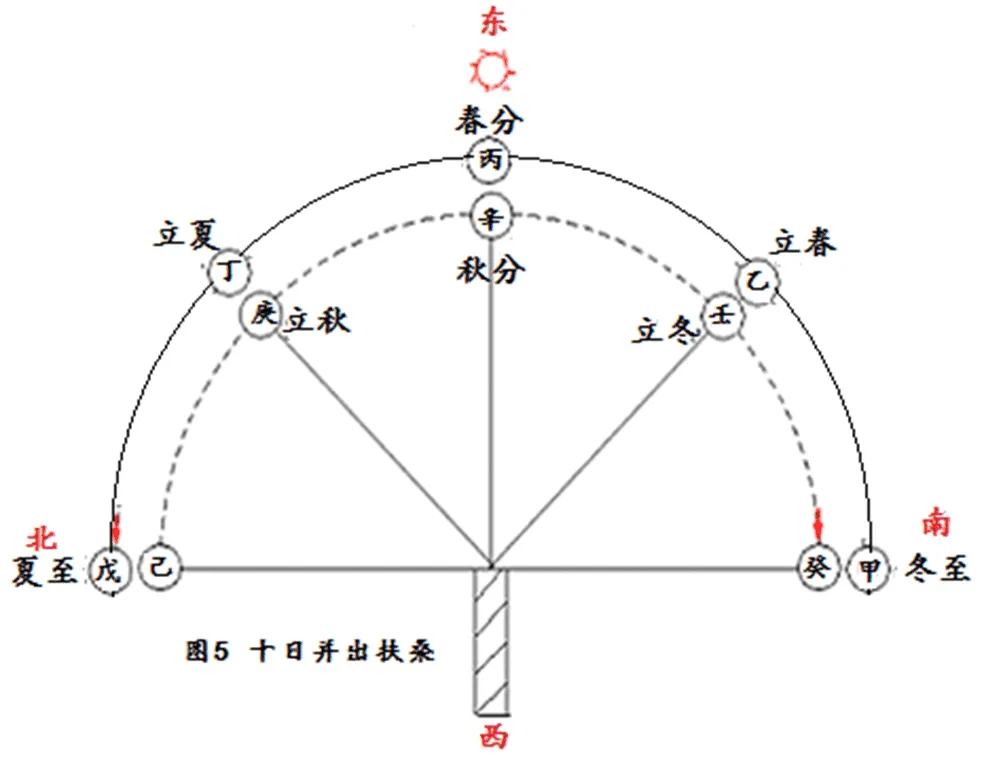

由于十日扶桑十个日点两两并出于扶桑且十个日点中“己癸”两日点实为“虚日”,只标志八分月,且“己癸”位置为两个两两并出“至日”点,须非常专业判定,繁杂不便。距今约7500年,经“羿射十日”废除了十日历法转而变革为“七日扶桑”历法。变革后七日扶桑日点不再两两并立(以故不并),“一星期”历经七日点,实指一年十二个月 。(图6)

图6

“羿射十日”是中华文明史上最最伟大的一次历法变革。人类文明、科技发展一般总是因循一脉相承的历史传续的惯性,而七日扶桑测日历法则为中华文明史上的一次突变。射日后变革的历法并没有延续此前“十日并出”四画到八画(二十日十六分月)再到十六画等分,而是引入“月”的运行周期参照系转向六画(七日十二月)、十二画(二十四节气)变革。全世界现传续的主要文明基本也都类似“羿射十日”后六画丶十二画分历法形态。

中华文明近代以来经历两次非常大的危机:工业革命时期错失了一百多年打字机普及便捷书写时代,险些亡国;计算机及网络革命时期因汉字输入障碍缘故差点文明中断。1980年代,汉字编码系统研制应用实现弯道超车,中国有幸进入网络甚至智能化社会领跑行列。

玛雅文明一直延续“十日”对分形成的“二十日”历法。玛雅历法20进位。哈布历一佟(年)20个日点18个兀纳(月),一个兀纳(月)20金(天),20佟(年)一卡佟;卓金历20日点13日数,一年260天。两历互相结合同步循环,52个哈布年为一个历法循环周期。云南楚雄彝族也有1年18个月历法。[7]128-132

“得道多助,失道寡助”。玛雅文明过早突然终止可能与其历法多系统繁杂换算及与社会发展越来越“不合时宜”直接相关。所谓玛雅“末日预言”,恐为“玛雅历法”最终无法对接即将到来“现代文明”历法循环周期换算的终结日。

“射日”前,中华文明曾险些“不合时宜”而失道,面临极大危机,幸赖大道七日扶桑历法极为重大创新变革使中华文明得以万年永续。

(五)十二道扶桑测日(二十四节气)

七日扶桑测日后,七日点与先前并立的五个日点重叠形成“九阳扶桑”。原十日扶桑的立冬/立春和立夏/立秋四立的两个并立的日点在七日扶桑上形成的丑寅和辰巳两个日点间的分割。受此启发,大约不晚于均今6000年 ,七日扶桑七个日点间再作同样均衡分割,进而划分出“二十四节气”,形成了具有现代意义的历法“道历”(黄帝历为代表)。[8]24-31(图7)

图7

至此,“大道”之“天法道、道法自然”的“天道”或“正道”主要还仍属天文地理自然科学范畴。扶桑测日历经一直不断地道画等分天地实现“大道”本体自身体系或“正道”的演化发展,同时,也面临不断繁复衍化。科学极致是哲学,哲学极致成宗教。道的本源即科学,这也可以很好回应“中国古代没有科学传统”的错误论断,而中华文明的全面复兴的核心仍将是道画万物的科学。

“道”或“大道”最早即包括“天道”“地道”或天地合一之道,后延伸涵盖“人道”“世道”“事道”及“万物之道”。“天人合一”实为“天至人”的天地人合一。

由于“天道”立体浑圆,易旋、易变、形态万千,特别是盘符化后,每层盘圈都可随意旋转,视图时又会上下左右颠倒,图符上下左右端正,还是离心盘外圈为上或向心盘内圈为上,都会形成不同版本和解读。“地道”四平八稳相对较少变乱。而“大道”之理,自然为终极,“天道”为核心,即老子所概括的“人法地,地法天,天法道,道法自然”。“大道”理术多集于扶桑测日。扶桑测日“大道”之“原道”中四极、视点、序向等均须上下左右端正固定:天柱、地维直;四极、方向正,左北右南,前/上东,后/下西;视点定,面对乾东、测日观天台坛正门为东天门;序向明,上半年(阳线)冬至日点为起点从右到左至夏至日点(传统文字书写、视读也遵从此序向),下半年(阴线)再由夏至日从左回复至右冬至日点,圆坛盘符行运为逆时针方向。相对于后起观北斗勺柄之天图、变易之道的“易道”及泛俗之道,均须比对“端正”视读原道的道画、图符,故扶桑测日之“原道”又称为“正道”。

后世繁复衍化多转换了视点、旋转、变乱、错乱了本初次序,故有中性意义的“斜(邪)道”或“斜(邪)门歪道”之谓。对于大道的错旋变乱和繁复衍化,只要始终依一画开天扶桑测日所定之天柱、地维,端正四极以正视必然得正道(真谛)并可校准任何怪诞玄秘或错乱变易。因此,从这个意义上说“人间正道是扶桑”!

三、大道变易之“易道”

“易道”指源于“正道”衍化产生的“变易之道”,主要以《易》为代表。[9]

东汉班固在《汉书艺文志》中指出:“易道深矣,人更三圣,世历三古。”“人更三圣”是说《周易》的产生、发展要归功于“三圣”,即伏羲、文王和孔子;“世历三古”是指《易经》成书经历了上古、中古、下古三个时期。

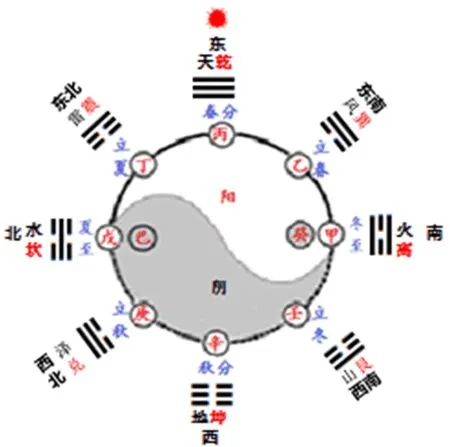

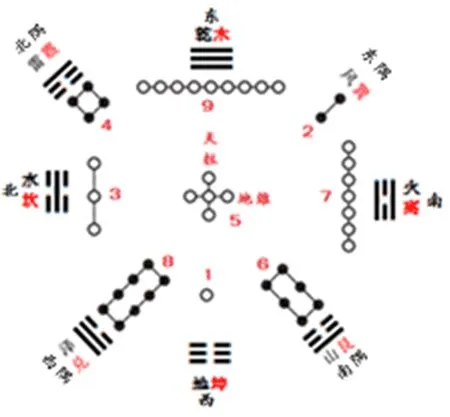

易道图形道理均源于大道测日扶桑的圆坛化、盘符化后因不同旋转及种种错位、错乱等状况下形成。“易”的核心是太极八卦,而太极八卦也正是由十日扶桑圆坛化、盘符化而形成的。大约距今约7000年,大道十日扶桑测日圆丘、圆坛及盘符化。十日八分月扶桑由树冠“癸至己”半圆弧下拉演变为扶桑圆盘。这样测日就可不必再依靠专门的大型台坛等建筑,手握一盘对着东方远处某一标志物即可较为方便测日,相对更为便捷、易于普及。扶桑系统圆盘中“己”(易学将己、戊列为中)和“癸”两日点(虚月)虚化为扶桑圆盘中阴阳太极。(图8)

图8 十日扶桑盘花图

十日扶桑盘中原表分割阳阴的地维线变成曲线阴阳鱼形,十日扶桑中不作分月标记的己、癸两“虚日”演变成所谓阴阳鱼眼,即为后世流传的“太极”图。大道十日扶桑测日也因标记点增多的需要,刻契符号标记的扶桑盘演化成太极八卦盘,刻契标记也由原一画开天“一道爻”两卦、三星曜日“二道爻”四卦(蒙古国旗火日月形下即为二爻太极四卦图形),增为“三道爻”八卦。依道理,上半弧白色阳区“天象”火风天雷(离巽乾震)首爻为阳爻均属阳卦;下半弧黑色阴区“地象”水泽地山(坎兑坤艮)首爻为阴爻均属阴卦。(图9)

图9 十日扶桑卦盘

新增四隅的“巽”位立春多风,“震”位立夏多雷,“兑”位立秋多雨,“艮”位立冬寒山。盘上乾坤离坎四极和巽兑震艮四隅卦符形态非常有规则两两对应,乾坤离坎互补相对,巽兑震艮镜像相对。依大道扶桑测日,逻辑语义对应很好,命名理据性也非常强。十日扶桑圆盘化后,鱼状“太极”于专业而言,可谓非常完美体现了大道及十日扶桑测日的精髓。掌背五指标记点太阳区(白)“甲乙丙丁戊”均为阳,掌心五指标记点太极阴区(黑)“己庚辛壬癸”均为阴,盘符化也秉承一画开天一贯“道”之上天为阳,下地为阴。将原扶桑测日中的地维直线划分的阳阴、黑白巧妙作曲线变化,既示意由原树冠形下拉成圆盘化,又体现日运行一年往复循环的动态过程。同时,巧妙将“己癸”日点用黑色日点标为阴,形成所谓的太极鱼眼。

扶桑盘的绳结符号标记则转化为所谓的“河图”(一说圆形为图)和“洛书”(一说方形为书)。河图洛书奇数白圈实表四极,偶数黑圈表四隅,非指阳阴,中四极五星已标图例。后受太极及易理影响,将河图洛书中白圈解读为阳,黑圈解读为阴并形成了“奇阳偶阴”概念,反过来又将八卦爻符解读为奇画为阳,偶画为阴。其实八卦阴爻并非只为二画断线,还有一画折曲线形式阴爻的八卦均为三画,用奇偶定阴阳就解释不通了。(图10-11)

图10 古河图

图11为“开天辟地”画分的四极、四方/五方、四隅(角),临“四隅”为“四夷”。后以四域、中(国)划分五州。由图可知,“中国”称“中土”,唐相对西北部的西域称“东土”及“北疆”“南疆”演变之由来。

图11 四极四方 四城四隅

据传,上古伏羲依“河图洛书”,“坐于(测日卦台山)方坛之上,听八风之气,乃画八卦”;中古“文王拘羑里,(推)演周易”;下古孔子以“韦编三绝”之功编撰了“十翼”。

因此,无论是伏羲先天八卦,周文王后天八卦,还是孔子十翼,均为根据各自理解及借道推演其自身理术需要对正道的道卦做了不同形式的旋转、变易,正如《道德经》第一章所云,道“同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”“玄”,本义“搓线”,引申为“旋”。先天八卦应不会早于距今7500年,而伏羲一画开天距今约10000年。伏羲创八卦恐为后人假托或伏羲氏族后人所作。即便如传说,伏羲所依并非原道、正道之理,而是依扶桑测日盘符化绳结标记的河图洛书。但毕竟伏羲坐于仿扶桑之方坛画出的八卦,卦名、卦符均合原道、正道,只是“正道”乾为东卦盘顺时针90度旋转南向,但离坎则左右翻转、兑震卦上下颠倒了。后世还有些卦盘则逆时针旋转且错乱,出现了类似所谓“共工怒触不周山”之乱。

昔者,共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。

——《淮南子》

“不周山”恐为仿测日扶桑的山形台坊,反之,圆盘状台坛即为“周山”。“共工触不周山”或为将原先仿大道扶桑测日的非圆盘状山形台坊“不周山”拆改为圆坛状“周山”的测日方式变革。测日圆坛或盘符化导致盘面及视点自由旋转变化并易错位和错乱。如“后天八卦”卦盘再逆时针左旋,显示为上盘“天”逆时针西北向旋转,下盘“地”随之逆时针自然则为东南向旋转,即所谓“天倾西北,地不满东南”;由于乾坤错位挪移,原为天柱的乾坤与地维的离坎构成的十字直线也出现了很大错动,天柱直线(乾坤线)折曲、地维直线(离坎线)扭曲绝续即形成所谓的“天柱折,地维绝”,“天地”也不相通同了。(图12)

图12 天柱折,地维绝

《易》因阐释概念增多需要将原八卦上中下三爻增为六爻形成六十四卦(即64组刻契符号形式的数字标注)。社会进步名物概念必然增多,特别是历法形成的农业文明记述复杂,原始记事符号技穷,最终必将催生文字产生。易卦可算将刻契符号发展到了极致。

四、大道泛化之“泛道”与“俗道”

周至春秋,观天地画道线、经纬天地自然之“道”已为其他科学方法所替代或转向其他学科发展,原道也历经繁复衍化、盘符化(主要为太极八卦和河图洛书)、变“易”(《易》为代表),已失去原有天文地理之实用,即老子所言“大道泛兮”或“大道废”。而“大道废”貌似废止,实则并非化石化而是基因化全面转向其他学科,特别全面泛化转为后世各科所因、所本、所承续。同时,各家各派也借其原理恣意生发并广用于纵论社会人文及宇宙万物,这时“道”已泛化成为诸子百家借道阐理、释人谈国或卜筮未来所依、所本的万经之源。所谓“泛道”即指各家借道泛化之道。汉罢黜百家独尊儒术,后世仍济之以道,实外儒而内道法。

此后,“大道”的大部分内容则较多散见于风水、阴阳和道家的方术之中,其原理较多集中体现在历代传承演变错讹的“卦盘”中并转向民俗化流传,成为极泛化之“俗道”。 现民间流传的很多道理、道术,与真正“道”并不完全相干,多为顾名思义、望文生义、以讹传讹或沦为漫谈式的“戏说八道”,然道之原始、正义并非如民俗流传。如道学结业而得道成“仙”实指升任观天台之“山人”,类同升任今之天文台长;“神”为祭于天台上作为标记物的神明、神灵。古时道学结业可主职司天的得道者,盛大入职仪式上荣升司天台坛的“天台”山。若新布设天台,还得指导将“鸡犬”等日点标记精确升放天台顶。固有“一人得道,鸡犬升天”或“得道升天”、“得道成仙”之说。而得道升天台坛主职:“替天行道”(根据天体运行规律施画行道)、传道、施道、布道(布道点、设道坛、开道场)、匡扶正义及匡正大道(道理正义及整修司天大道台坊建筑)等。

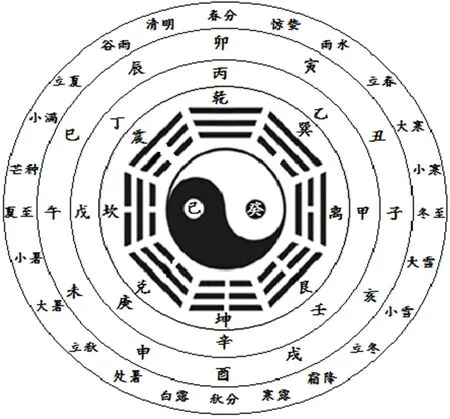

上古扶桑测日台坛建筑留存极少,但“道”不断衍化形成的盘符却很好记录、保存了大道扶桑测日体系及其标记符号演变历程及其文化发展阶段,如“干支太极卦气盘”非常像树之年轮或地壳断层显现的地质年代,可非常直观体现“道”的源起及衍化过程。(图13)

图13 干支太极卦气盘

卦气盘由里而外来看,中心圈层阴阳,太极“眼”为日点标记,八卦为后起契刻符号,八卦辞为文字标记,接着十天干、十二地支的文字标记,最外圈二十四节气的文字词语标记,充分体现了扶桑文化语义古今传续的阶段性及“文化年轮”。[10]83-89

也正是由于符盘每一圈层都可任意转动易流于魔方式游戏化称为神奇魔盘。如奇门盾甲盘,初只为仿观天台坛的模型,后用于卜占。奇门遁甲中冬至至芒种为阳九局,夏至至大雪为阴九局,也是循测日扶桑盘阴阳的划分。(图14)

图14 奇门遁甲盘

孔子问道老子而未得曾慨叹“朝闻道,夕死可矣”(《论语·里仁》),一是因“道”已经繁复衍化分正、易、泛、俗,更是因“道”之理术及演变是靠给天画“道”画出来的,一言难尽,文字难述,甚至非彩色、非动态也难解细微及其中之妙。道家所说“学道一年,道在眼前;学道两年,道在身边;学道三年,道在天边”。“天边”实指“天际线”、测日扶桑及观天台坛上的“天”。“道在天边”是在说明讲道、学道、得道终得靠观天画道。

“道”不仅要文字阐述,更要不晕画、道线、图和天,甚至得配多彩动态图画方能更清楚明了。即“纸上得来终觉浅,唯有画道天机现”。现考察文明起源过度简单化关注狭义的文字,没有更多重视记录人类文明更为精密复杂的道线、图画、标记甚至推演等符号体系。